Sept. 19 2025

9月19日

このプログラム速報版は8月26日暫定版です.座長は掲載していません.

投稿原稿PDFは9/16(火)16:00公開予定のWeb予稿集に掲載されます.

(原稿投稿時にプログラム速報版へのサムネと発表要旨の公開不可を選択された方はWeb予稿集にのみ掲載されます)

(Web予稿集公開時に, プログラム速報版をWeb予稿集に差し替えます)

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

ディスプレイ

- 3A1-01

- 低遅延体積走査型立体ディスプレイとその拡張現実ミラーへの応用

〇土屋 匠大(東北大学)、鏡 慎吾(東北大学) - 本発表では,体積走査型ディスプレイを用いた拡張現実ミラーシステムとその表示像を素早い運動に追従させるための低遅延制御手法を提案する.提案する低遅延制御手法では,立体像を構成する断面画像を,追従対象の最新情報に基づいて立体像自体の描画更新レートを超える速度で動的に更新する.提案手法を実装したシステム構成と,投影された立体像に対するユーザ評価実験の結果について報告する.

- 3A1-02

- ブレード型空中像による奥行方向の弁別とユーザ体験

〇大平 悠介(早稲田大学)、伴地 芳啓(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - ブレード型と呼称される、LEDの配置されたバーが回転して空中像を提示するディスプレイは、近年、サイネージの分野を中心に社会実装が進んでいる。本研究では、そのユーザ体験に及ぼす影響について実験的に検討を行なう。具体的には、矢印映像を観察した際の奥行方向の弁別や眼精疲労を測定する評価実験を通して、ブレード型空中像のユーザ体験に関する知見を得ることを目的とした。

- 3A1-03

- 斜円筒アレイによる空中像光学系の迷光除去手法の提案

〇奥田 和歌(電気通信大学)、小湊 咲(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学)

- 3A1-04

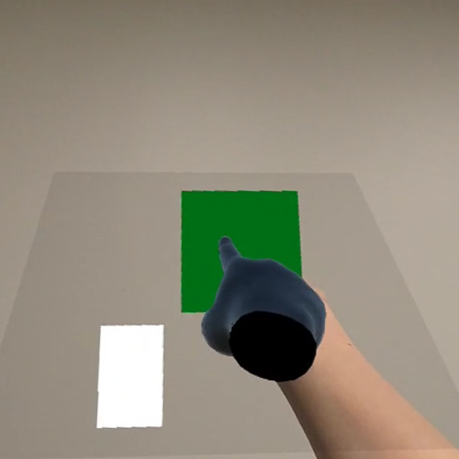

- MR空間での空中像インタラクションの遮蔽矛盾及び視域の再現

〇高橋 うるる(電気通信大学)、菅原 陵央(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では、MRを用いた空中像インタラクションの設計を目的として、空中像の視域の制限と遮蔽矛盾を再現したMRアプリケーションを提案する。これによって、実空間における空中像インタラクションを設計しやすくする。本研究では、提案手法によって再現した空中像に対し、実験参加者のタッチインタラクション時の指の貫通量を評価し、実空間の空中像、遮蔽矛盾を再現していないMRでの空中像シミュレーションと比較した。

- 3A1-05

- 平面鏡と二次元画像マーカを用いたアイトラッキング用カメラと裸眼3Dディスプレイの相対位置推定手法の基礎検討

〇柳田 恭佑(法政大学)、小池 崇文(法政大学) - 裸眼3Dディスプレイにおいて,ディスプレイとアイトラッキング用カメラの相対位置を正確に把握する必要がある.本研究では,平面鏡と二次元画像マーカを用いて,鏡像の幾何的特性から鏡像の三次元位置を推定しアイトラッキング用カメラとディスプレイの相対的な三次元位置を推定する手法を提案する.複数視点で取得した鏡像位置に対してバンドル調整を行い最適化した結果,深度方向には改善の余地があるものの,水平方向と鉛直方向では十分な精度を示した.

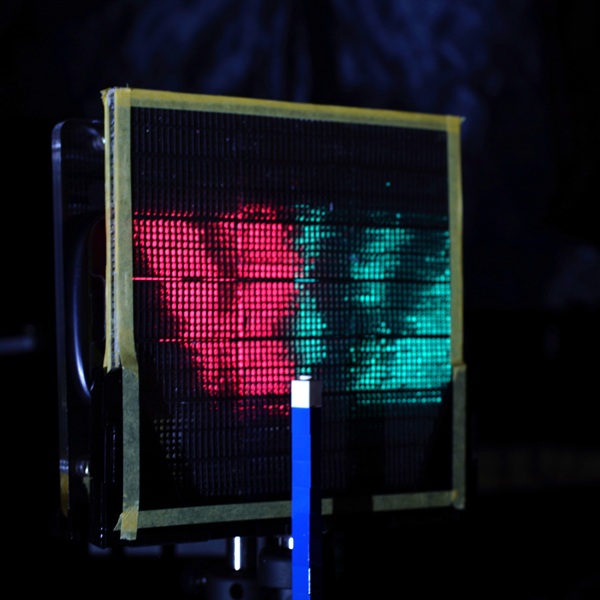

- 3A1-06

- 両端斜切円柱集積構造による空中像光学素子の製作と評価

〇佐野 遵平(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では,迷光の発生を抑えた空中像の実現を目的として,円柱両端を斜めに切断した形状の光学素子を二次元平面上に並べた構造の再帰透過光学素子を製作し,その機能を確認した.従来の直交ミラー構造を有する再帰透過光学素子では迷光の発生が課題であり,その解決策として円柱形状を利用した構造が提案されている.そこで本研究では,実際に製作された円柱構造の光学素子により,文字の空中結像が可能であることを確認した.

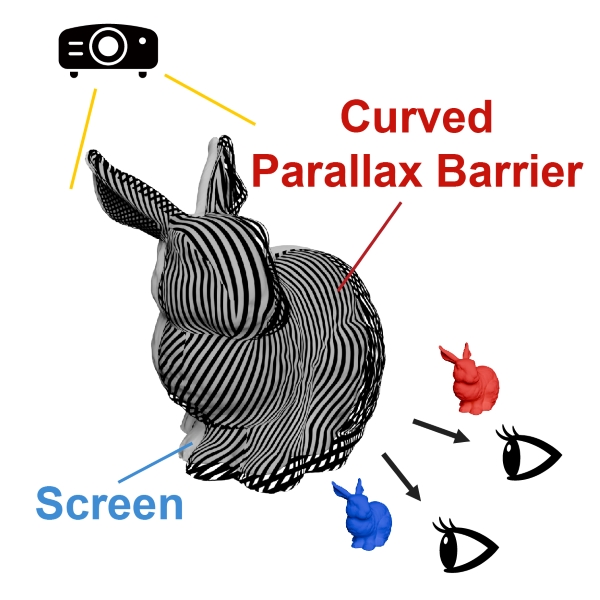

- 3A1-07

- 裸眼立体視プロジェクションマッピングのための曲面型パララックスバリアの検討

〇村田 有生喜(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - プロジェクションマッピング(PM)では両眼視差が呈示されておらず,鏡面反射成分を持つ素材や,投影対象の内部に物体が存在する状況など,投影対象の表面と異なる奥行きの視差を持つ投影像の表現が不十分である.本稿では,裸眼立体視PMシステムに向け,まず単純な立体形状を対象として,同表面に沿う曲面型パララックスバリアの設計方法を報告する.また,シミュレーションにより同システムで両眼立体視が可能か検証した.

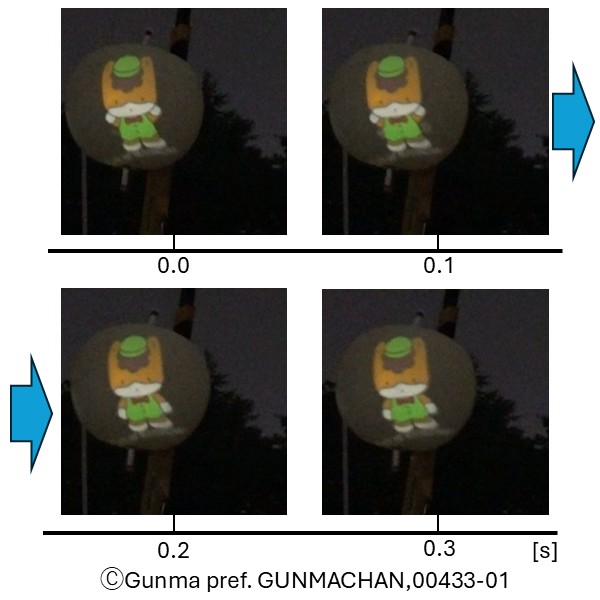

- 3A1-08

- 100m超長距離投影手法を用いた空中ディスプレイとその検証

〇山本 真平(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 近年、空中に映像を表現する技術が注目を浴びている。より少ないコストで空中ディスプレイを実現するために、100m先の球体スクリーンへの長距離動的投影の手法が提案されている。これまでは、地上で人力で動かしていた球体スクリーンに対する投影のみが報告されている。本発表では、5m程度上空に引き上げた球体スクリーンに投影を行うことで、空中に存在するスクリーンに対して投影が可能であることを示した結果を報告する。

- 3A1-09

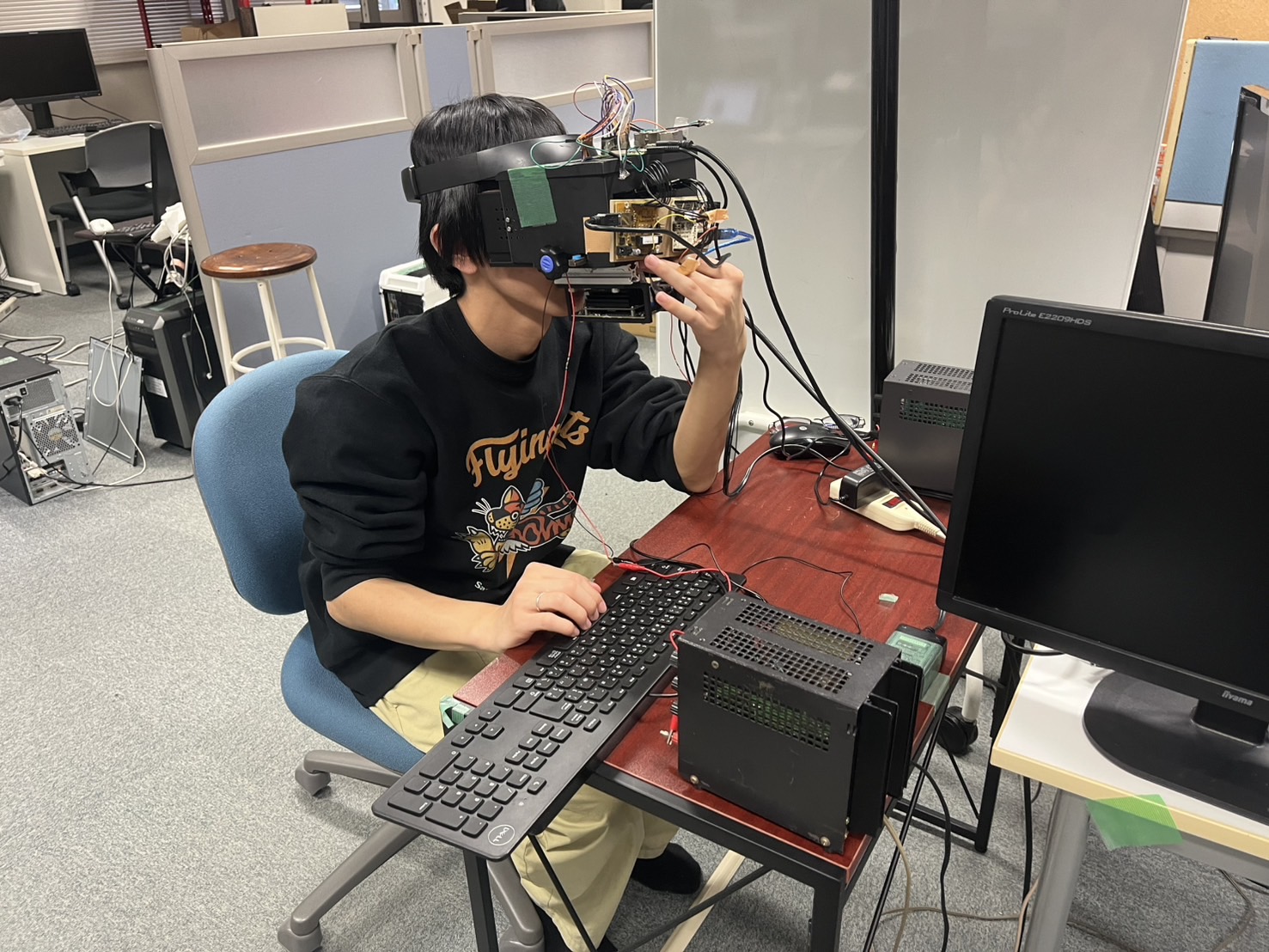

- 頭部搭載可能な小型マクスウェル視ディスプレイとその性能

〇神谷 陸杜(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学)、金 光宇(岐阜大学) - 本研究では、輻輳調節矛盾の軽減を目的に、小型で頭部装着可能なマクスウェル視ディスプレイを製作した。アイトラッキングによりピンホール光源位置を制御してアイボックスを動的に拡大することで見え方を安定させた。被験者実験により視差式3Dディスプレイよりも近距離での融像性が向上することを示した。

- 3A1-10

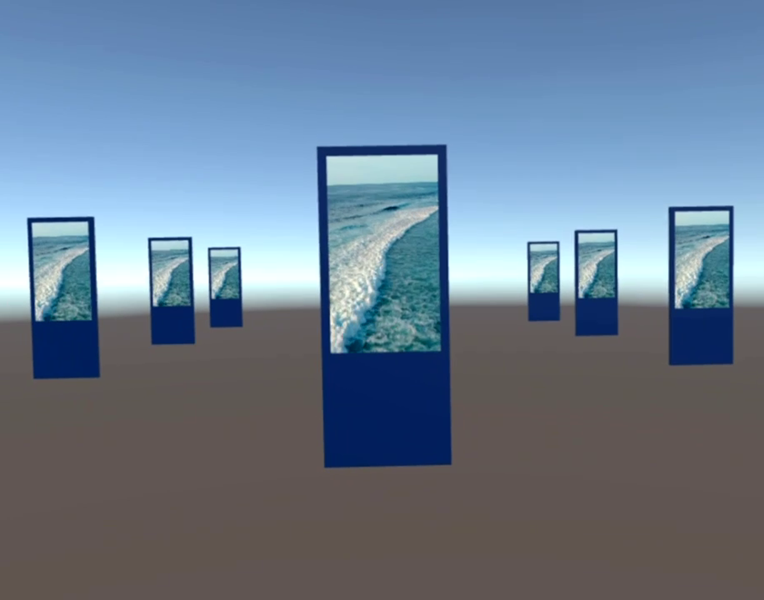

- 多面連動ディジタルサイネージの映像提示による臨場感に関する検討

〇三河 祐梨(東京大学)、吹上 大樹(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、横坂 拓巳(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、久保田 祐貴(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、丸谷 和史(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所) - 駅や広場などの公共の都市空間には多面連動ディジタルサイネージがあるが,これは広域空間において不特定多数に対し迫真的体験をもたらしうる,広い意味でのVR映像デバイスと捉えることができる.本研究ではこの構想のもとに,多面連動ディジタルサイネージでの映像提示による臨場感に関する被験者実験をヘッドマウントディスプレイを用いて行い,多面サイネージの間隔が狭い場合には,臨場感を高める効果があることが見出された.

- 3A1-11

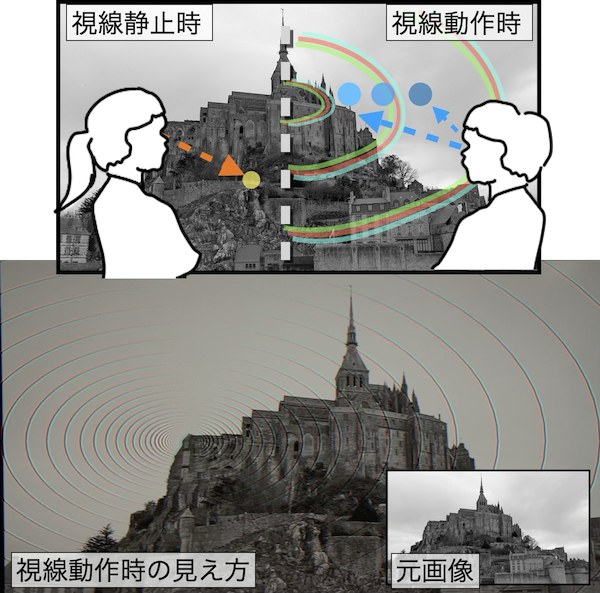

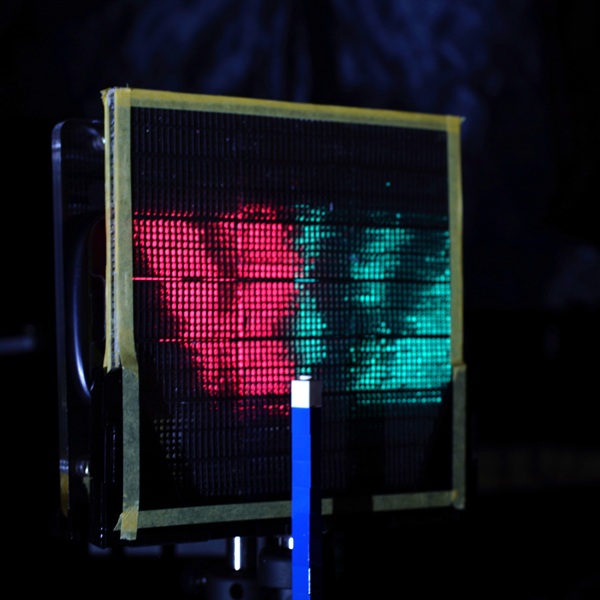

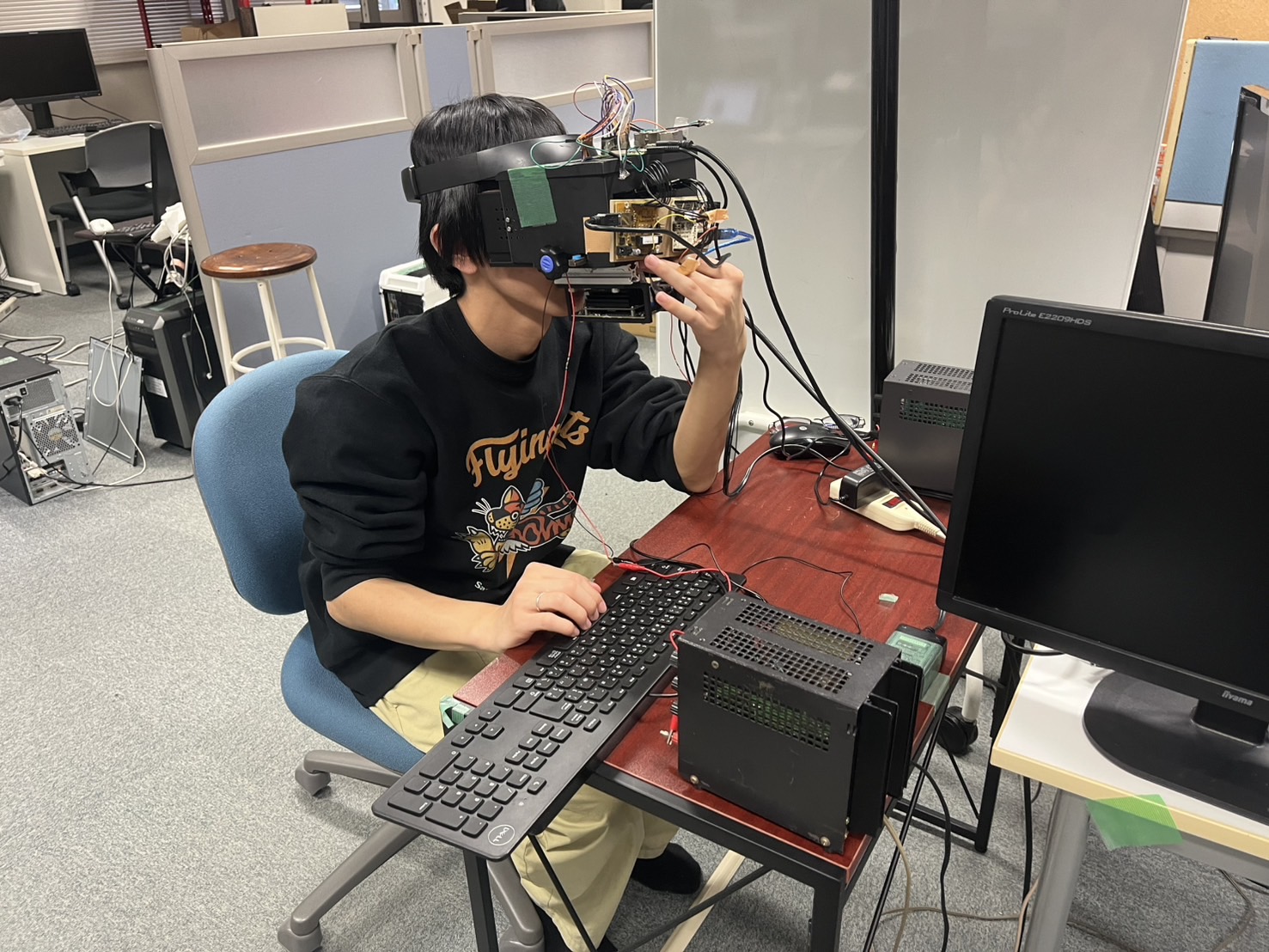

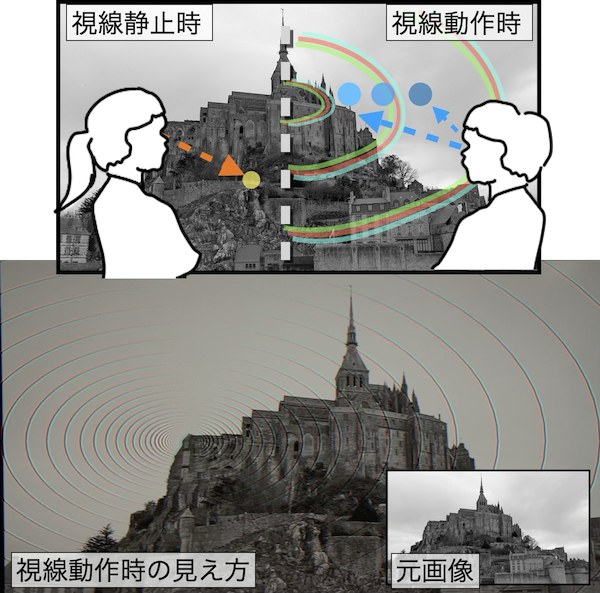

- 高速ディスプレイによる継時加法混色を用いた視線移動依存型視線誘導手法の提案

〇奈良 雅大(東京科学大学)、宮崎 竜輔(東京科学大学)、廣井 裕一(クラスター メタバース研究所)、平木 剛史(クラスター メタバース研究所、筑波大学)、伊藤 勇太(東京大学)、宮藤 詩緒(東京科学大学) - 視線誘導はユーザの注意を特定の領域に向ける上で不可欠だが,従来手法は持続的な視覚的ノイズで集中を妨げる.そこで視線移動時のみ現れる視線誘導を提案する.本手法は継時加法混色手法を応用し,視線誘導パターンを埋め込んだ画像を高速表示することで,注視中は不可視だが,視線移動時だけ知覚される視線誘導を実現する.本手法により,視線計測器等のセンサ装置不要でユーザの集中を妨げず効果的に視線誘導が可能となる.

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

ロボット・センサ・アクチュエータ

- 3B1-01

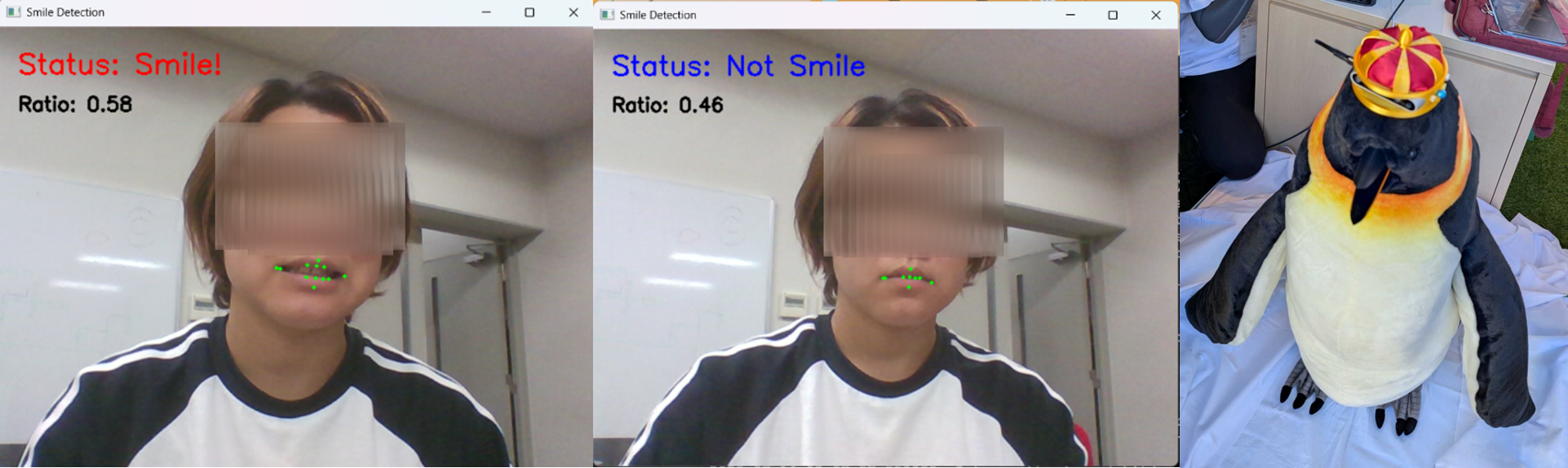

- 笑顔検出による感情共有インタラクションが子どもとロボット間の関係性に与える影響

〇木村 江梨花(奈良先端科学技術大学院大学)、秋吉 拓斗(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学) - 家庭用ロボットの普及が進み,特に子どもとの共生が重要となる一方,彼らとの関係を育む効果的なインタラクション手法は十分ではない.本研究は,子どもがロボットと自然に関わるための非言語的な手がかりとして「笑顔」に着目する.子どもの笑顔をロボットが認識し,喜びのフィードバックを返すことで感情を共有するシステムを構築する.これが両者のつながりに与える影響を検証し,子どもとロボット間の結びつきの強化を目指す.

- 3B1-02

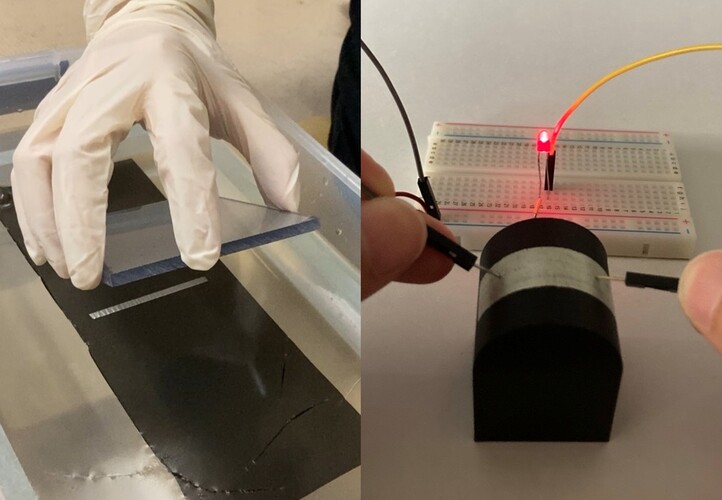

- 漆回路のための水圧転写技術と箔押しを組み合わせた配線手法の検討

〇今西 三四郎(筑波大学 システム情報工学研究群)、橋本 悠希(筑波大学 システム情報系) - 本研究では,湾曲面への漆回路実装を可能にするため,水圧転写技術と箔押しを組み合わせた配線手法を提案する.漆と電子回路を組み合わせた漆回路は,配線手法の制約により,お椀やお盆の淵のような湾曲面への実装は困難であった.加えて,漆回路に求められる熱・紫外線・応力を用いず,安全な湾曲面配線手法も未開発である.そこで本研究では,容易に配線が可能な箔押しと,水圧を用いて複雑な形状に模様を転写できる水圧転写技術を組み合わせることで湾曲面への配線を可能にし,より多様な対象物への漆回路の実装を目指す.本発表では,この手法の実現可能性と有効性について検証した結果を報告する.

- 3B1-03

- 飴を用いた単一コーナーキューブ構造の再帰性反射材の作成と評価

〇久保 なつみ(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 動物にモーションキャプチャを行う際、従来のマーカーは健康被害のリスクがあるため、その解決のために可食マーカーを提案し、安全な手法の実現を目指す。先行研究では飴製再帰性反射材を多面体構造にすることで全方向の再帰反射を実現したが、実用性に課題が残った。そこで本研究では別構造として、コーナーキューブ1素子の飴製再帰性反射材を試作し、再帰反射することを確認した。さらにマーカーとしての応用可能性も検討した。

- 3B1-04

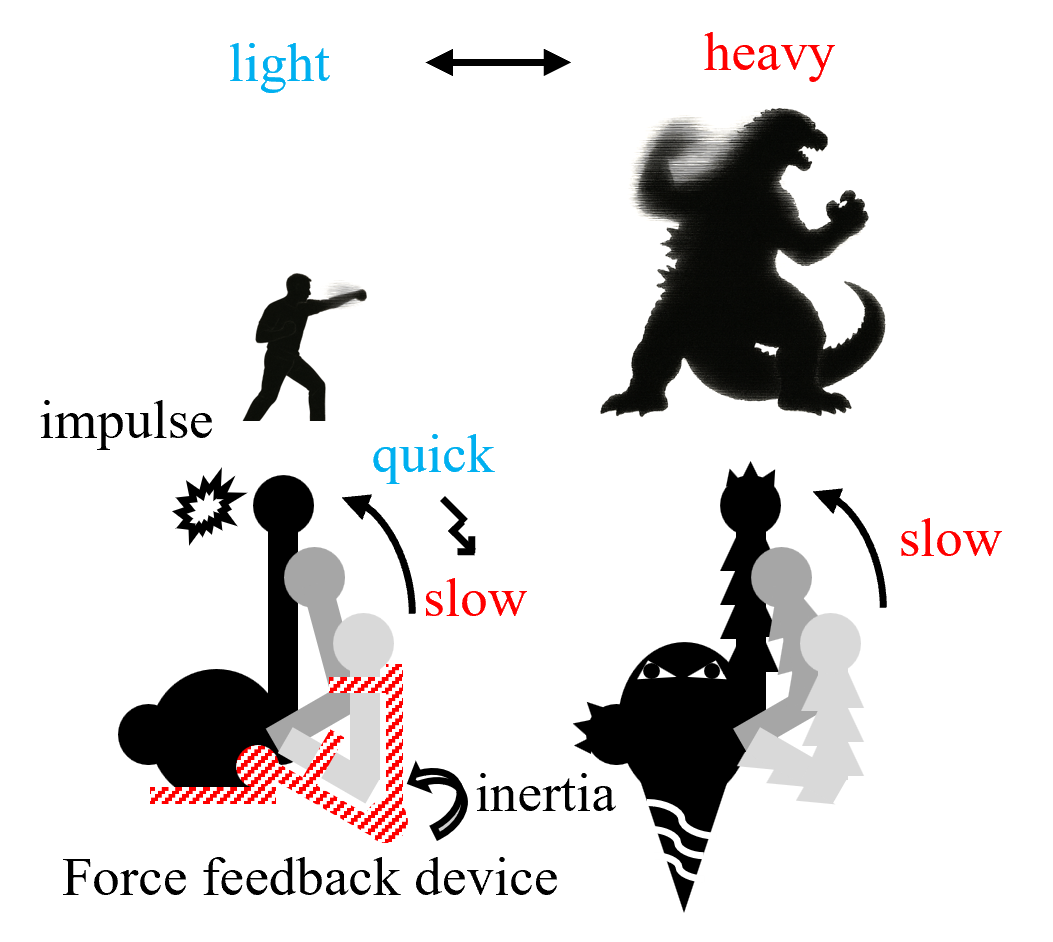

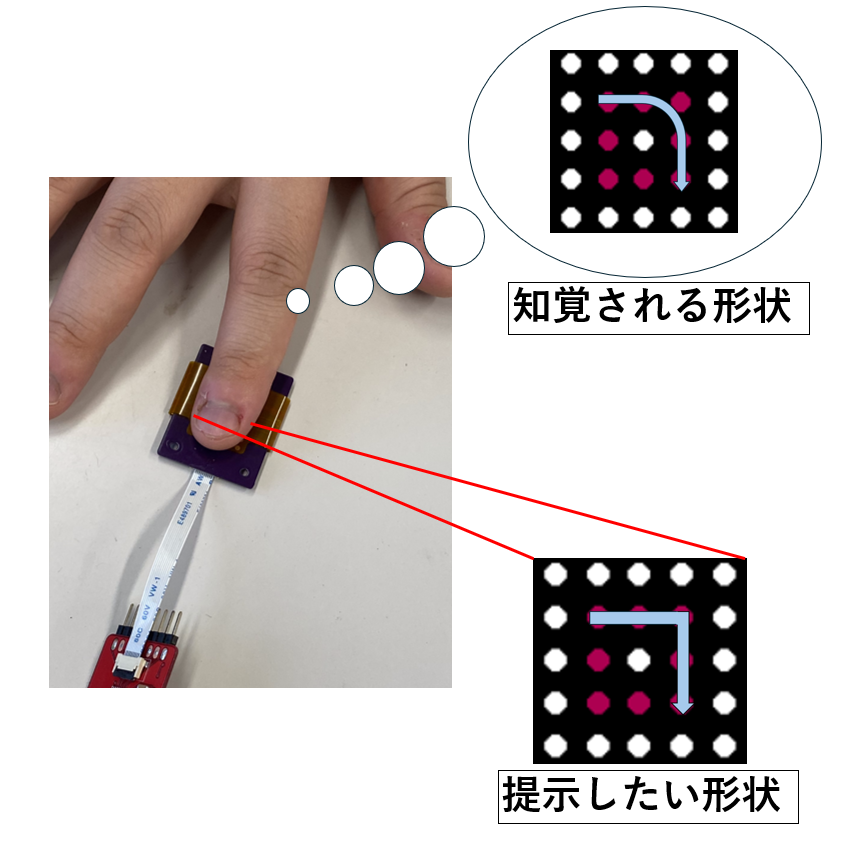

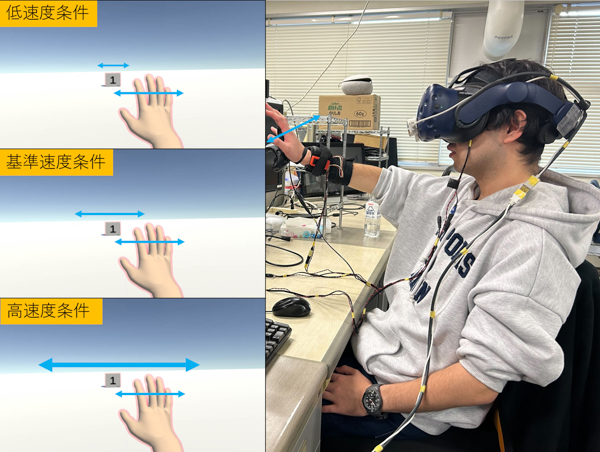

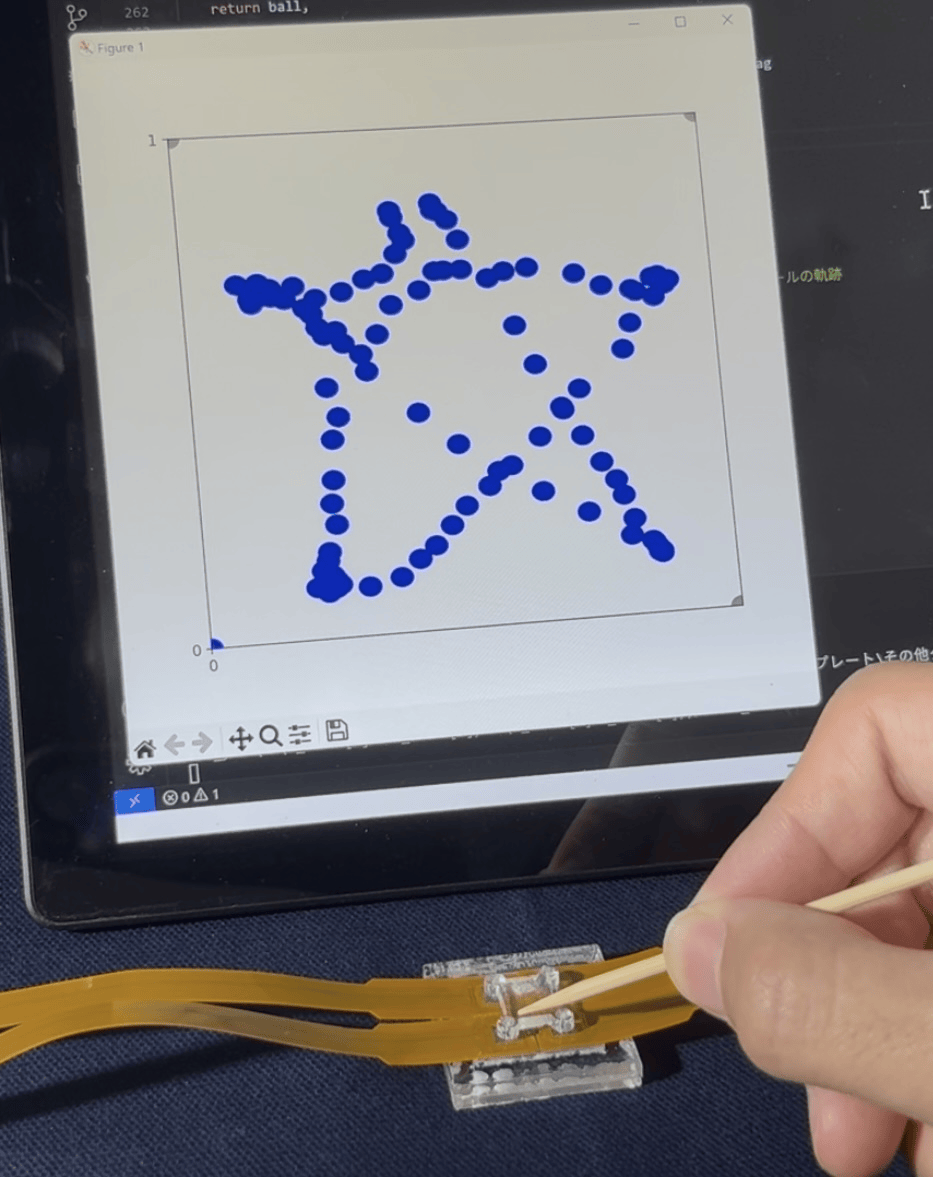

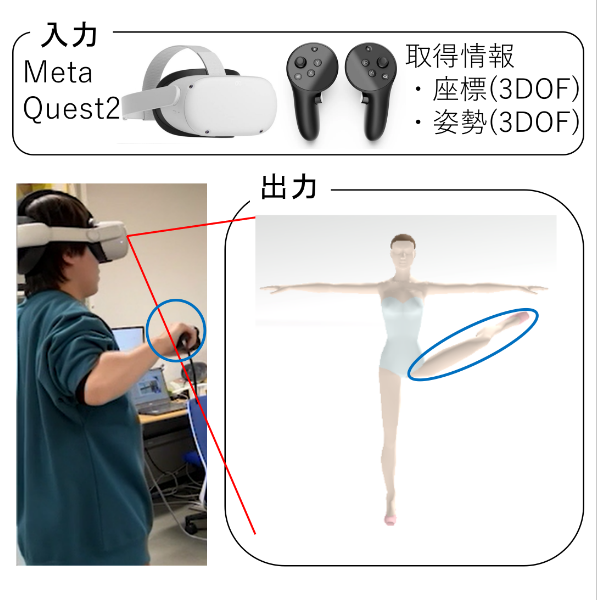

- 3Dハプティクスのための3次元振動モータXReactorの振動特性検証

〇小久保 颯哉(名古屋大学大学院)、部矢 明(名古屋大学大学院)、井上 剛志(名古屋大学大学院) - 近年,メタバース産業の活発化に伴い, XR技術に関する研究が盛んに行われている.このXR技術において,より現実環境を再現するには,力触覚の提示は必要不可欠である.力触覚提示方法の一つに,非対称な振動の提示により使用者に牽引錯覚を与える疑似牽引力提示方法がある.本研究では,空間的な多自由度疑似牽引力提示を行うために,3次元振動モータであるXReactorの振動特性の調査を行った.

- 3B1-05

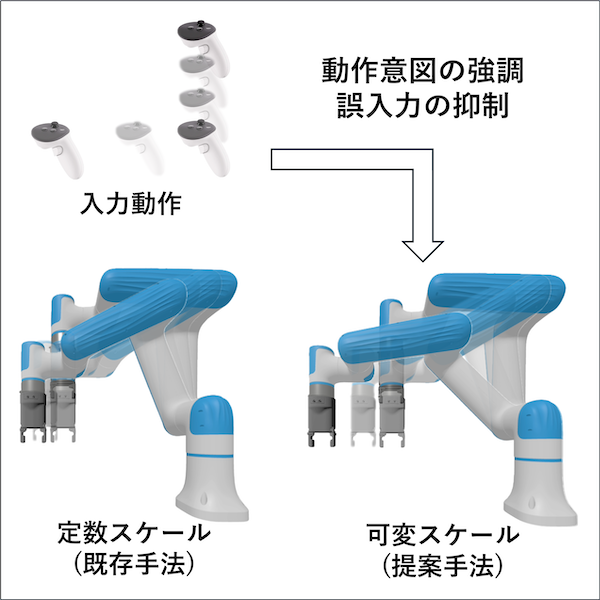

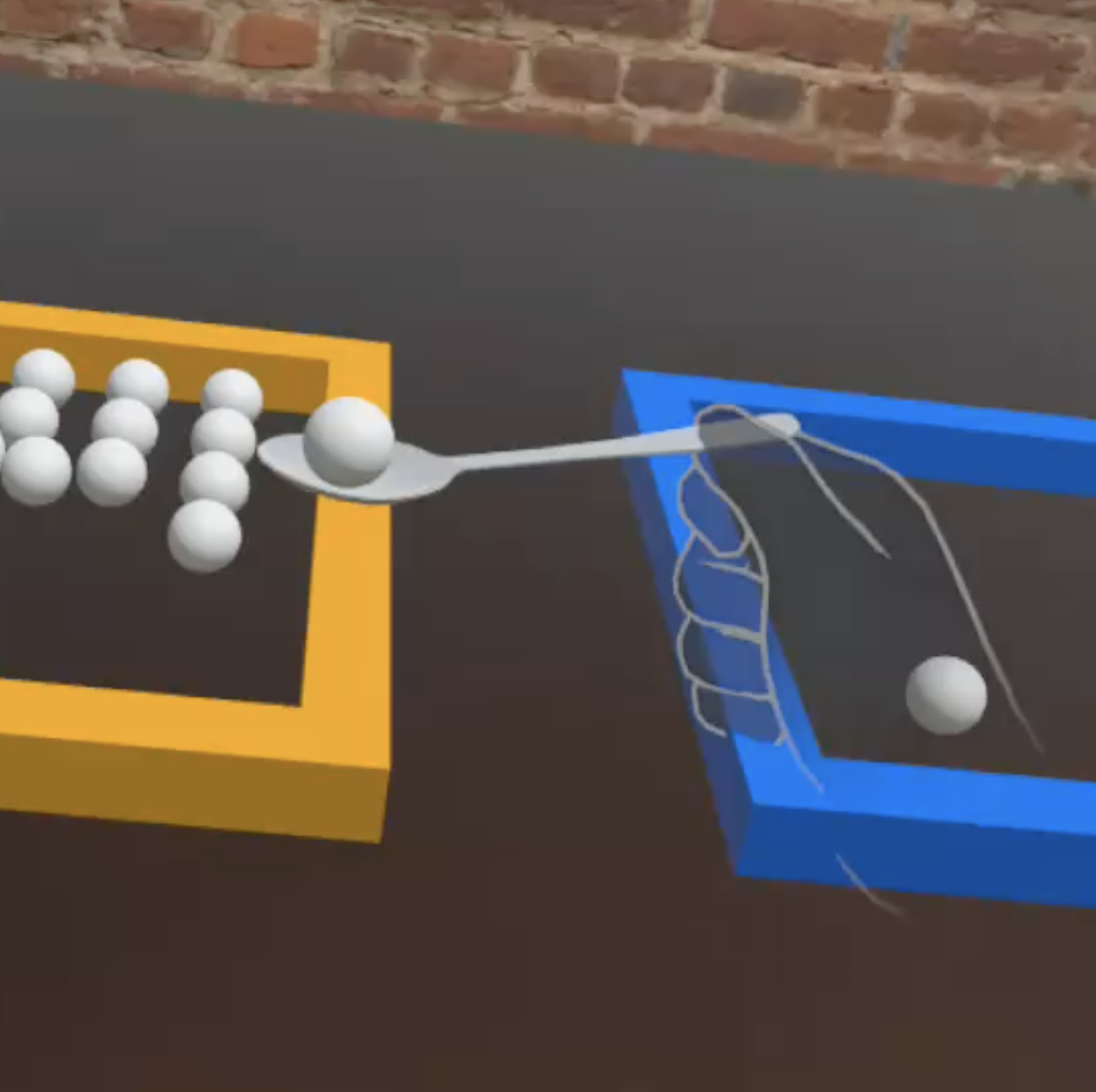

- 遠隔ロボットアームシステムにおける動作特徴に基づく可変制御

〇筒井 秀斗(名古屋大学)、渡辺 圭貴(名古屋大学)、浦野 健太(名古屋大学)、米澤 拓郎(名古屋大学)、河口 信夫(名古屋大学未来社会創造機構) - これまでにVR空間を通じた遠隔ロボットアーム操作システムは数多く研究されており,コントローラの姿勢をロボットアーム先端の姿勢に連動させる操作手法が提案されている.しかし,VR遠隔操作システムは依然として一般に普及しておらず,実用化にはより直感的な操作が可能な仕組みが求められている.本研究では,姿勢差分入力の特徴に着目したロボットアームの先端姿勢の可変制御により,ユーザビリティ向上を目指す.

- 3B1-06

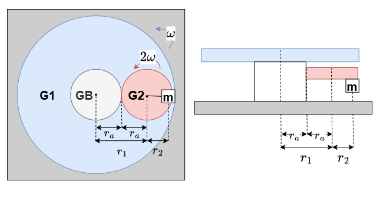

- 広帯域非対称振動刺激の提示・評価可能な機械式機構の提案

〇板野 凌太(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学、脳情報通信融合研究センター) - 従来デバイスは評価可能な振動周波数範囲に差異があり、牽引力錯覚に最適な周波数に関する統一見解は未だ確立されていない。 そこで、ギヤと錘で構成された非対称振動提示装置を提案する。この装置は固有周波数に依存する振動子では出力が難しい広帯域の振動刺激を錘の変更により個別に提示、評価が可能であると考える。本稿では装置の設計を示し、実現振動周波数に対する刺激効果量を試算した。

- 3B1-07

- 安定把持を実現するテレロボット用マイクロフォースプレートの開発

〇柚 空翔(立命館大学)、街道 一翔(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 人は物体を持つ際に、指先の接触面で感じる力覚から多くの情報を得ることで器用に持ち上げている。ロボットにも同様の感覚を与えることを目指し、ハンドの指先に取り付け可能で3軸の力が計測可能な機器として、4つの超小型MEMS触覚センサで構成した10mm×9mmのマイクロフォースプレートを開発した。これにより、接触面に加わる圧力や剪断力、回転モーメントを取得可能であり、テレロボットにおける安定把持への有効性を確認した。

- 3B1-08

- 気圧センサを用いた生活環境活動記録に関する基礎的実験(その2)

〇新居 英明(慶應義塾大学)、小林 康平(武蔵野美術大学)、吉田 貴寿(慶應義塾大学)、南澤 孝太(慶應義塾大学) - 以前の研究で部屋に設置した気圧センサを用いてドアの開閉、窓の開閉などを検出できること、また人の移動を手持ちの気圧センサとの相関を用いて検出する方法を検討してきた。今回はビルではなく、一般家屋において、このシステムを用いることで生活環境の様子を取得できないか検討した。その結果、家屋内の人の動きと共に建物の外の動きなども計測できたので、そのデータを共有したい。

- 3B1-09

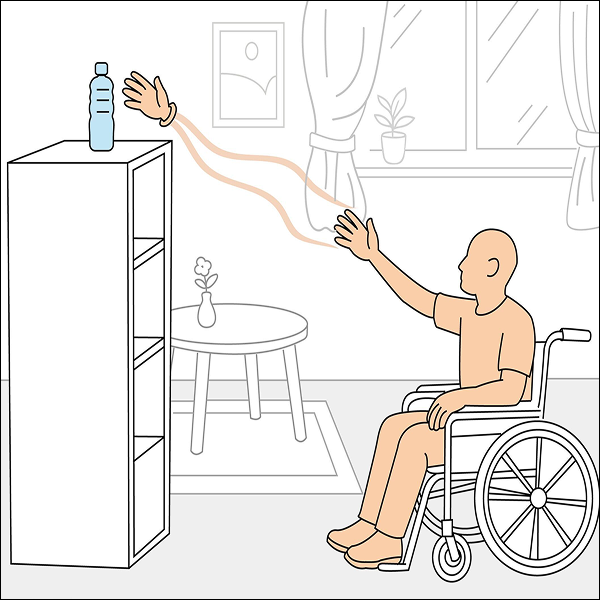

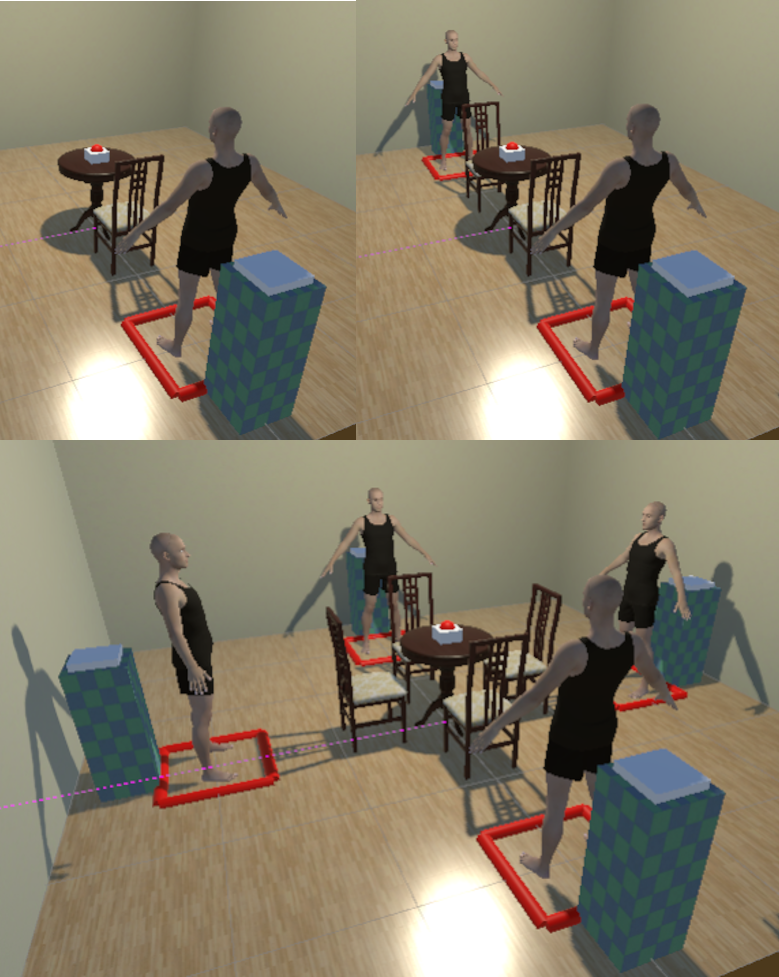

- 空間知能化ロボティクスに基づく身体動作支援プラットフォームの基礎検討

〇太田 雅啓(東京大学、慶應義塾大学)、吉田 貴寿(慶應義塾大学)、佐々木 智也(東京大学、慶應義塾大学、東京理科大学)、森田 迅亮(慶應義塾大学)、新居 英明(慶應義塾大学)、南澤 孝太(慶應義塾大学) - 生活空間にロボティクスが統合されたロボティックルームは,ユーザーの状態や行為に応じて動的に反応する環境を実現する,空間知能化に向けた有望なアプローチである。<#%BR%#>そこで本研究では,空間知能化の考え方に基づいて,様々な身体性を有するユーザの動作支援を行うプラットフォームROomBOTを提案する.ROomBOTはケーブル駆動パラレルロボットのペイロードと速度を活かしてユーザーの位置・意図に適応し,物体操作の支援の実現を目指す.本稿では本システムの設計原理と試作したプロトタイプを示し,応用例と初期評価結果を報告する.

- 3B1-10

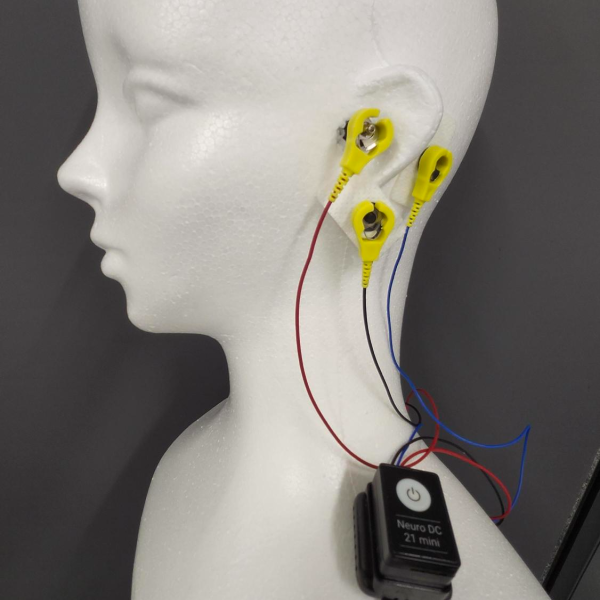

- 単一チャンネルによる片耳内部脳波計測の基礎評価

〇伊藤 月雲(富山県立大学大学院 工学研究科)、崔 高超(富山県立大学 情報工学部)、唐山 英明(富山県立大学大学院 工学研究科) - 近年,従来の頭皮部からの脳波計測に代わり,簡便な計測を可能にする耳内部脳波の研究が行われている.耳内部脳波計測デバイスの普及には電極数や装着位置の単純化が不可欠であると考えられる.本研究では,片側耳内部とその周辺のみに電極を装着した状態でのシンプルな単一チャンネル脳波計測システムを提案し,その基礎評価を実施した.実験では開閉眼課題を行い,結果として基礎律動に有意差が認められた.

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

ユーザインタフェース1

- 3C1-01

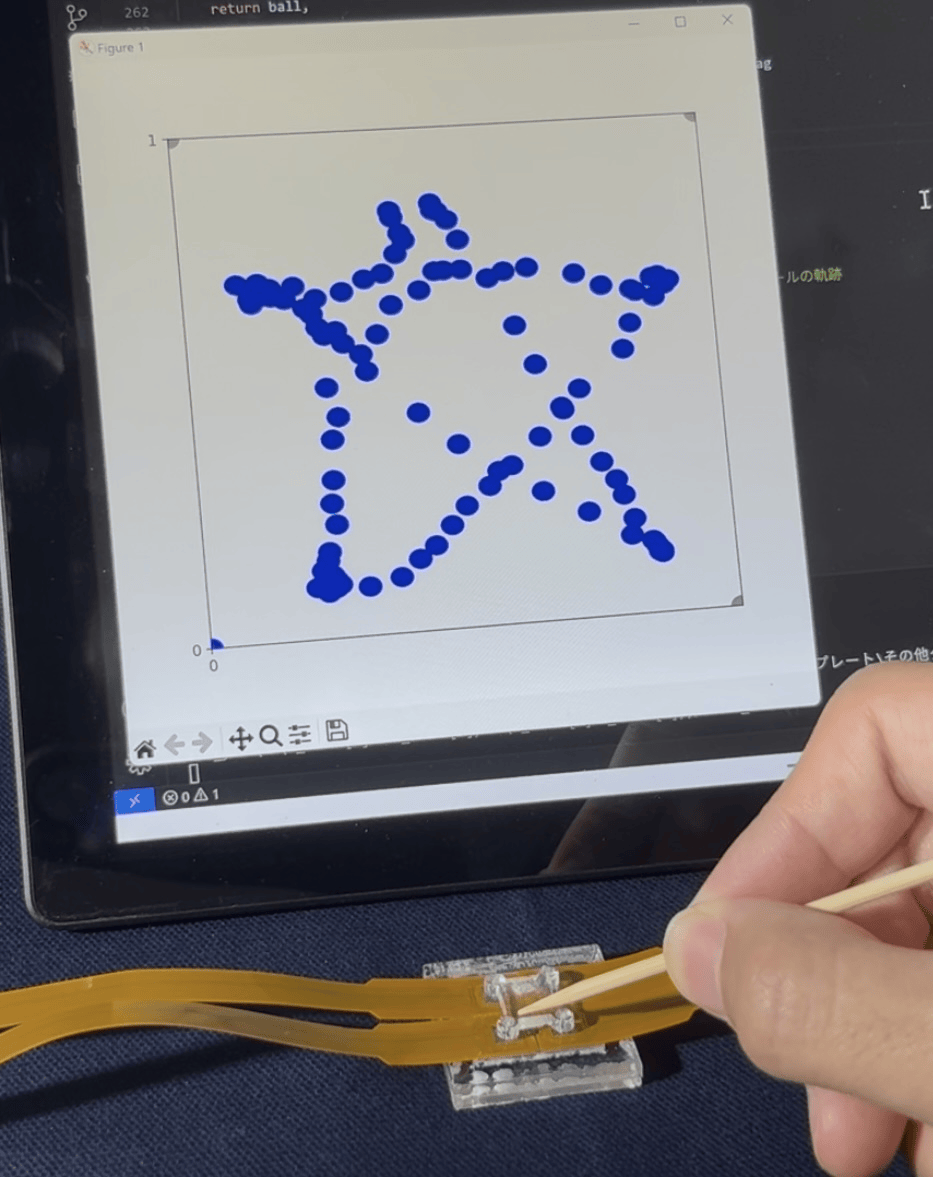

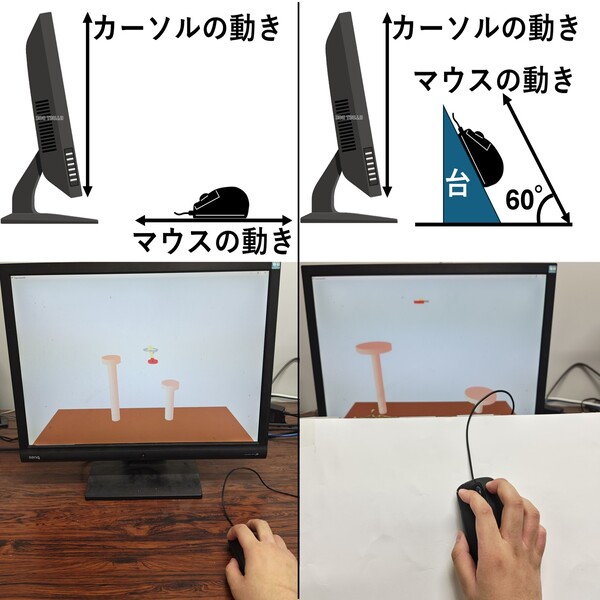

- わずかな遅延による操作成績向上の調査における奥行き移動制限にかかる入力装置の影響

〇木下 新之助(名古屋工業大学)、舟橋 健司(名古屋工業大学)、谷田 公二(近畿大学)、水野 慎士(愛知工業大学) - 当研究室では3次元入力装置を通した道具操作においてわずかな遅延が操作成績に与える影響を調査しており,奥行き移動を制限することで成績が向上することが示唆されている.本研究では,2次元入力装置 (マウス) を利用した場合の影響を調査した.通常のマウス利用においてはマウスの移動平面と画面内のカーソルの移動平面は90度程度異なる.そこで3次元入力装置のように移動方向を一致させた環境でも調査した.

- 3C1-02

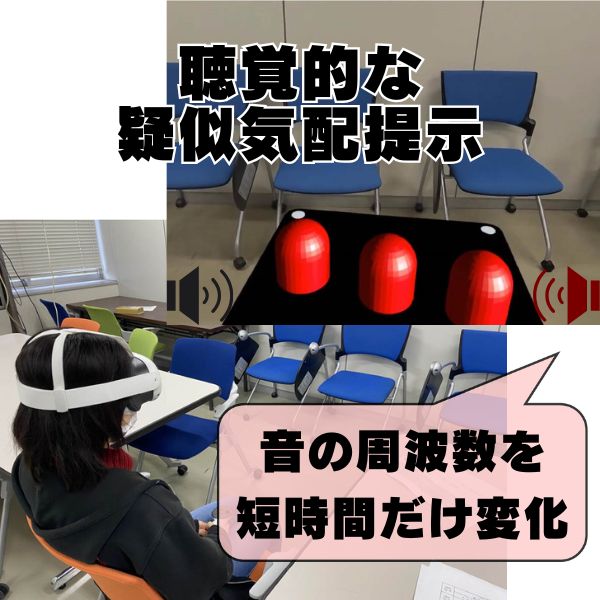

- HMDを用いたメタバースにおける聴覚的な擬似気配の提示の試み

〇木下 栞(名古屋工業大学)、舟橋 健司(名古屋工業大学) - 本研究では、メタバースにおいてHMDのヘッドフォンを用い、ユーザーの後方などにいる他者の気配を聴覚的に提示する手法の提案と評価を行った。片側からの音の周波数を短時間だけ変化させることで他者の存在を無意識に感じさせることを試みた。体験者による評価では、適切な変化において、その変化自体を明確に感じることなく気配のようななにかを感じ取れる傾向が確認され、提案手法により気配を提示できる可能性が示された。

- 3C1-03

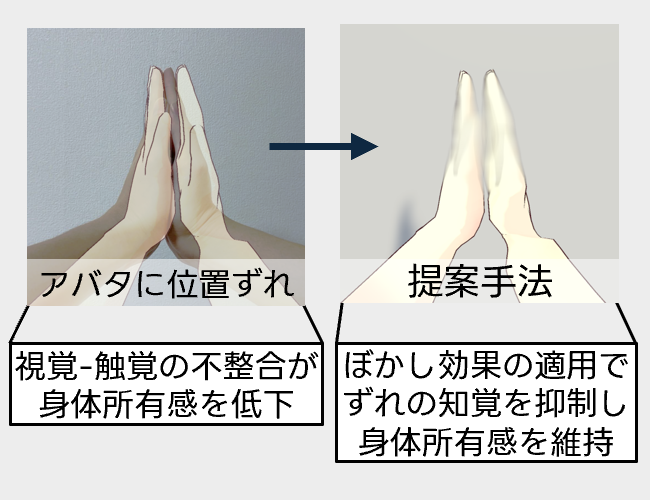

- ぼかし効果を適用した自己接触によってVRアバタへの身体所有感を向上させる手法の開発

〇平松 広大(名古屋大学)、窪田 智徳(名古屋大学)、佐藤 理史(名古屋大学)、小川 浩平(名古屋大学) - バーチャルリアリティ体験において、ユーザとアバタの身体部位にずれが生じると、自己接触時に視覚と触覚の不整合が発生し、身体所有感の低下が懸念される。本研究では、ずれが発生した部位にブラー効果を適用することで不整合の知覚を低減する手法を開発し、その有効性を検証した。実験により、提案手法が不整合の悪影響を軽減し、身体所有感の維持に寄与することを確認した。

- 3C1-04

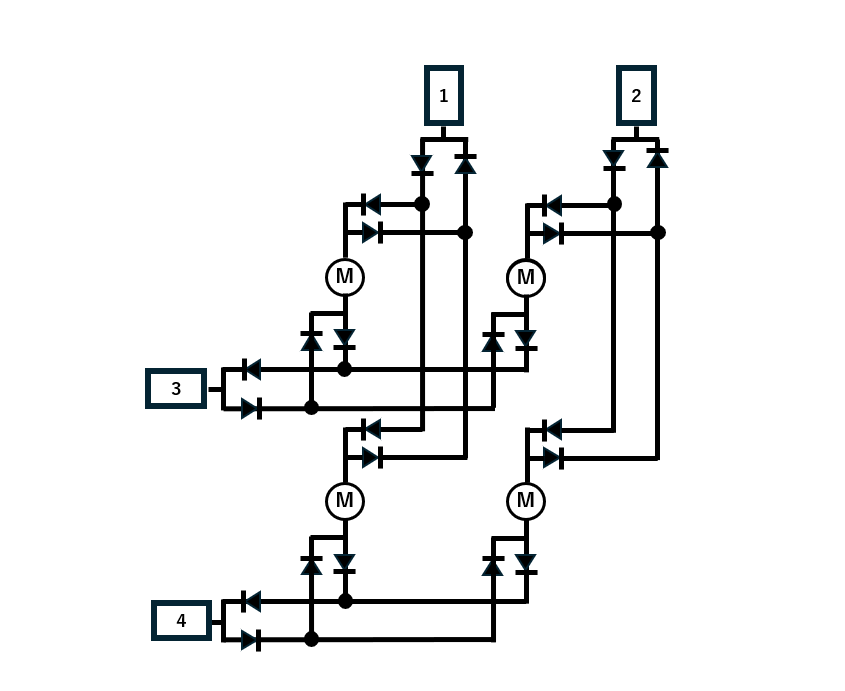

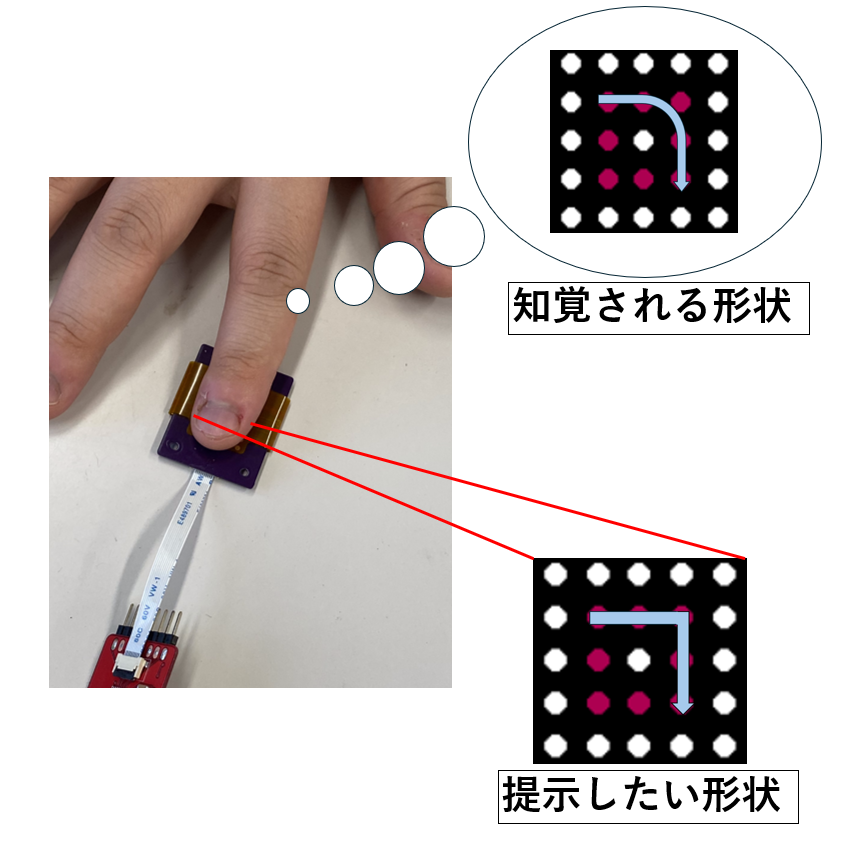

- 高密度な触覚形状提示ディスプレイに向けたモータマトリクス駆動回路の提案

〇杉本 隆平(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本稿では、高密度ピンアレイによる形状提示装置の第一報として、その基盤となる駆動回路構造を提案する。従来ピンアレイディスプレイは個別駆動方式のため、大規模化で回路が複雑化する課題がある。そこで本論文では、正逆転経路を二層ダイオードネットワークにより分離・整流することで、モータをマトリクス駆動可能なモータドライバを提案する。本稿では、モータマトリクスの設計と実装を詳述し、その有効性と限界について論じる。

- 3C1-05

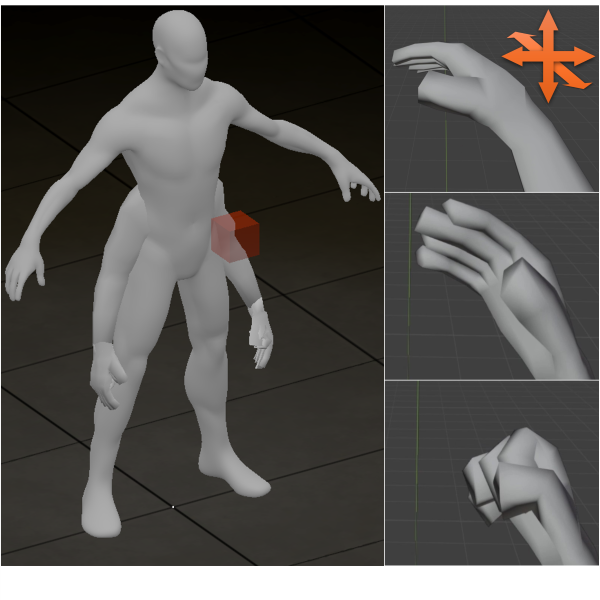

- 顔面運動を用いた複数拡張肢の独立操作手法の検討

〇中村 文彦(立命館大学)、大谷 翔生(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学) - 人間の能力の向上を図るために,第3・4の腕等の拡張肢を付与する試みや,その拡張肢の操作手法が研究されている.本研究では,顔面運動を第3・4の腕の8操作(上下・左右・前後の6方向への移動,手の開閉の2動作)にマッピングする手法について検討する.我々は,バーチャル空間で第3・4の腕の8操作にマッピングしやすい顔面運動をユーザ実験から分析した.その結果を基に拡張肢の操作に顔面運動をマッピングした際のユーザビリティを評価した.

- 3C1-06

- 取り下げ

- 3C1-07

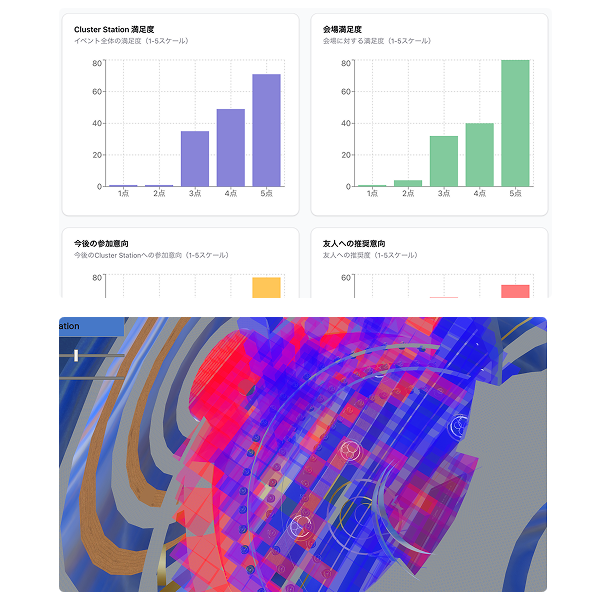

- メタバース空間における実世界ブランディング効果を促進するKPI設計支援インタフェースの開発と評価

〇横井 総太朗(東京大学、クラスターメタバース研究所)、時田 聡実(東京大学、クラスターメタバース研究所)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究の目的は,メタバース空間におけるブランディング効果を測定する新たなKPI(重要業績評価指標)の創出支援である.従来,メタバース空間でのブランディング施策は効果測定が困難という課題があった.本研究では,ユーザの行動データとアンケート結果を統合し,統計的推論による施策効果の分析・可視化Webインタフェースを開発する.これにより,専門知識のない実務者でも戦略立案可能な環境提供を目指す.

- 3C1-08

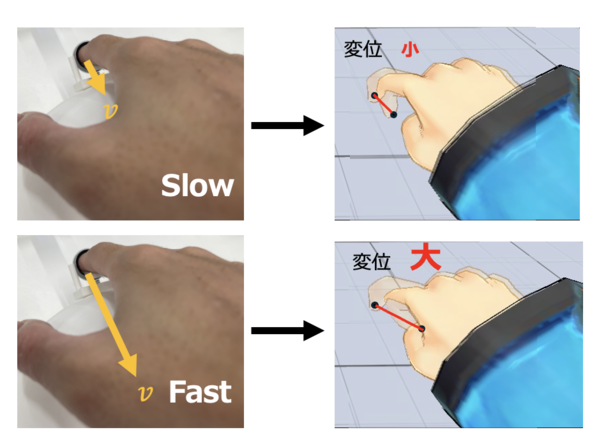

- 指と布の擦過音による入力の試み

〇今川 勝喜(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学) - VRコンテンツにおける文字などの平面情報に対して、現在はコントローラ動作を入力としたポインティングが用いられているが、この方法にはブレや疲労が生じる問題がある。そこで新たな入力手段として、指と布の擦過音を掲げる。本研究では小型マイクを指の爪に装着し、指を動かす向きや速さによって擦過音がどのように変化するかを調べ、指と布の擦過音が新たな入力手段として利用可能かを調査する。

- 3C1-09

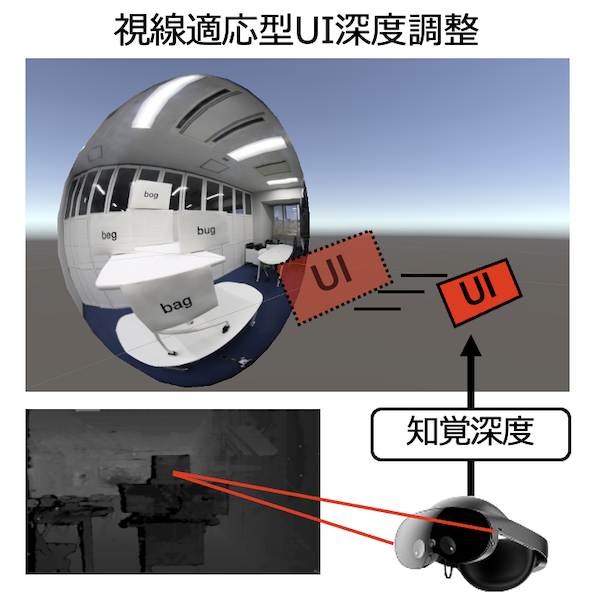

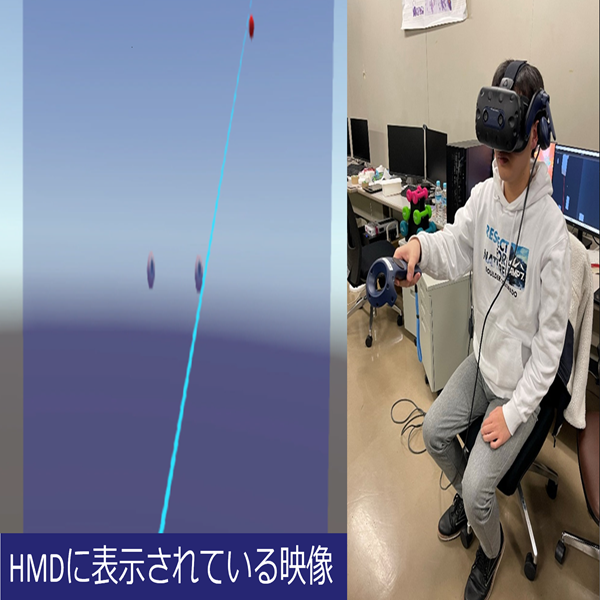

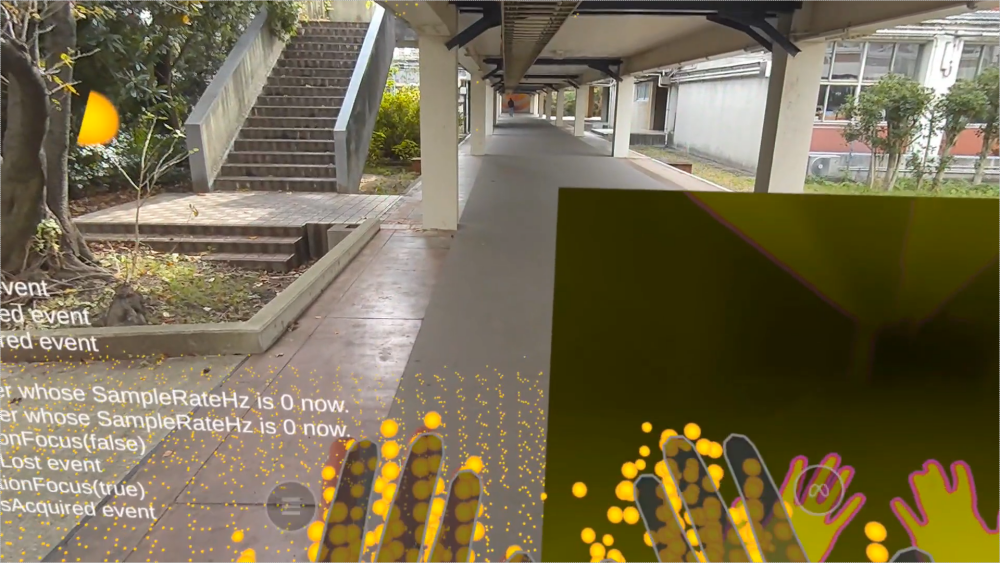

- VR180を用いたMRシステムにおける深度知覚問題解決のための視線適応型UI提示法

〇宇佐美 龍斗(名古屋大学)、渡辺 圭貴(名古屋大学)、志村 魁哉(名古屋大学)、林田 望海(名古屋大学)、浦野 健太(名古屋大学)、米澤 拓郎(名古屋大学)、河口 信夫(名古屋大学) - 没入型映像体験を提供するための映像フォーマットとしてVR180が存在する.しかし,VR180を用いたMRシステムには,UI配置において二重視等のユーザの不快感や疲労を引き起こす深度知覚の問題がある.そこで本研究では,ユーザエクスペリエンスの向上を目的として,深度知覚問題を解決すべく,視線先の知覚深度にUI深度を動的に調節する新しいUI表示法の提案とリアルタイムVR180映像への適用を行なう.

- 3C1-10

- 半拘束型力触覚提示デバイスのための手指操作範囲拡張インタフェースの提案

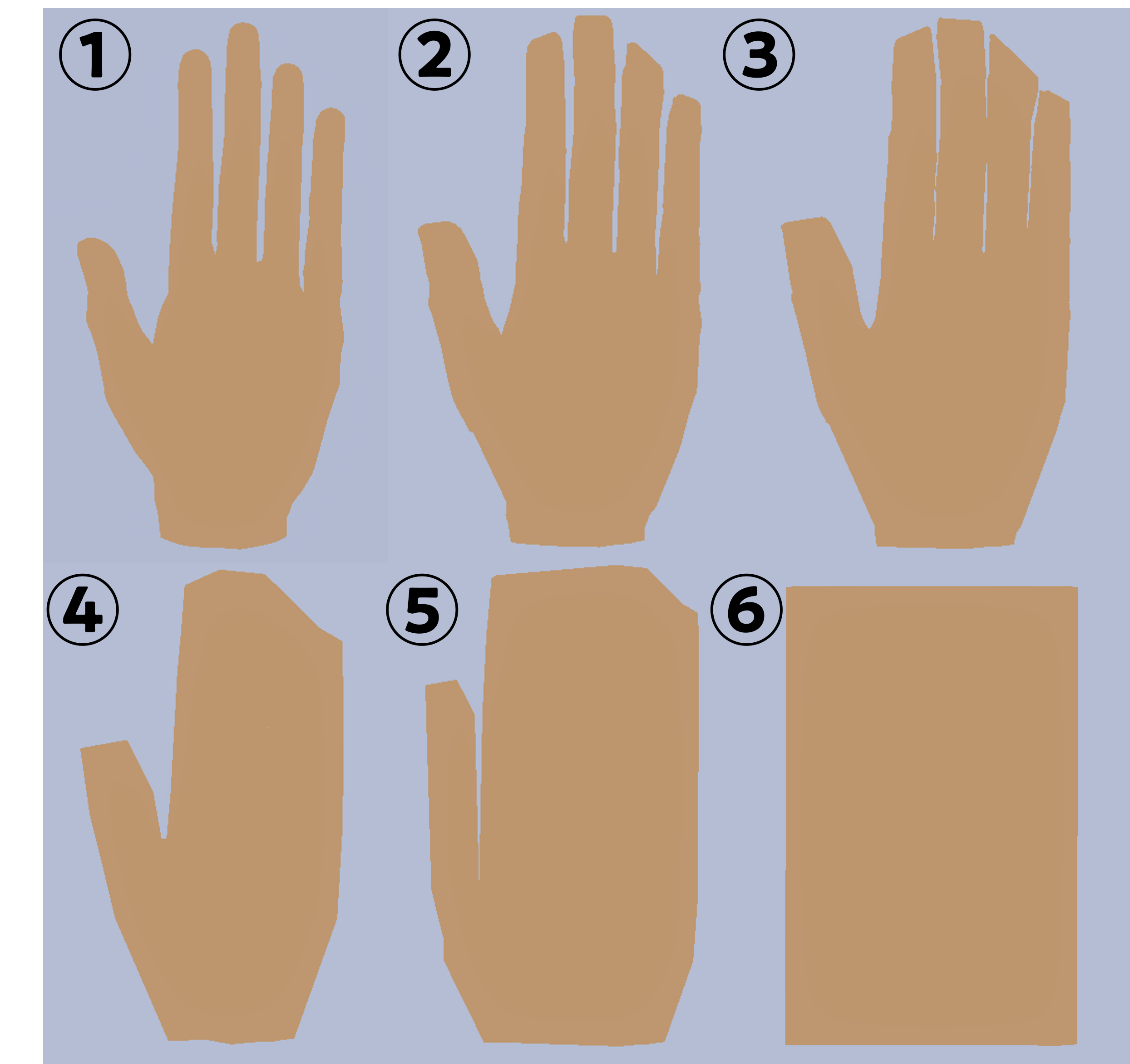

〇吉田 大葵(富山県立大学大学院 工学研究科)、田川 和義(富山県立大学大学院 工学研究科) - 著者らは,実指をわずかに動かせる程度に半拘束し, 運動意図を光学式センサで取得することでVR手指の多様かつリアルタイムな操作と多方向・多箇所への力触覚提示の両立を可能とした提示デバイスを実現できると考えている.そのためには,実手指の操作範囲を拡張しつつ自然な固有感覚の受容を促すインタフェースの確立が必要である.本稿では,本デバイスのための手指操作範囲拡張インタフェースを提案し,システム構築を行い,本手法での動作評価を行なった.

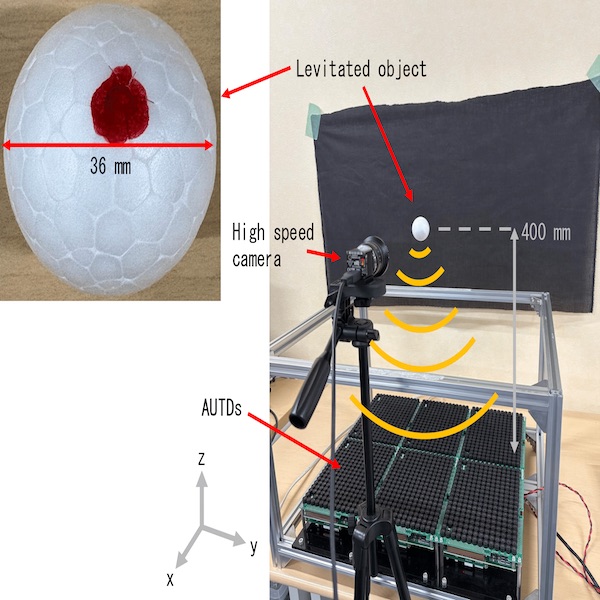

- 3C1-11

- 超音波フェーズドアレイによる球体浮揚における回転軸制御

〇吉田 寛人(東京大学)、荒川 岳斗(東京大学)、鈴木 颯(東京大学)、牧野 泰才(東京大学)、篠田 裕之(東京大学) - 超音波フェーズドアレイによって適切な音場を形成することで, 波長より大きな物体を浮揚可能である. この手法で球体を浮揚させる場合, 空中で水平方向を軸とした意図しない回転が生じる. その際, 回転軸および角速度は時間的に変化し, 一定でない様子が観察されている. 本研究では, 超音波フェーズドアレイを制御することで, 浮揚球体の回転軸を水平面内の特定の方向に保持する手法を提案する.

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

移動感覚

- 3D1-01

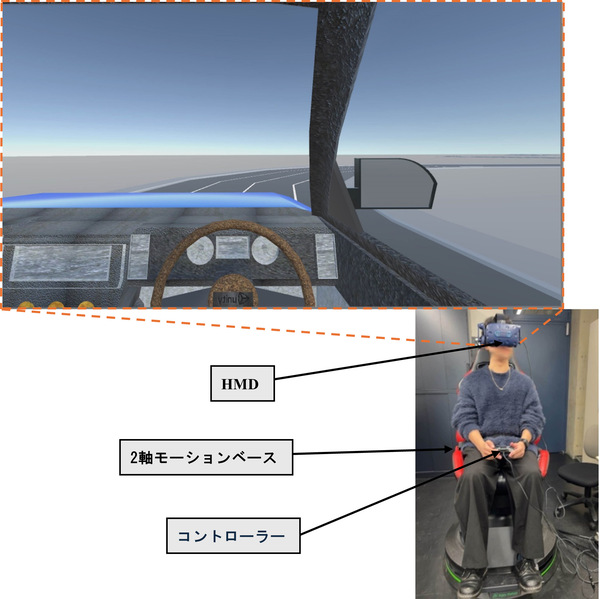

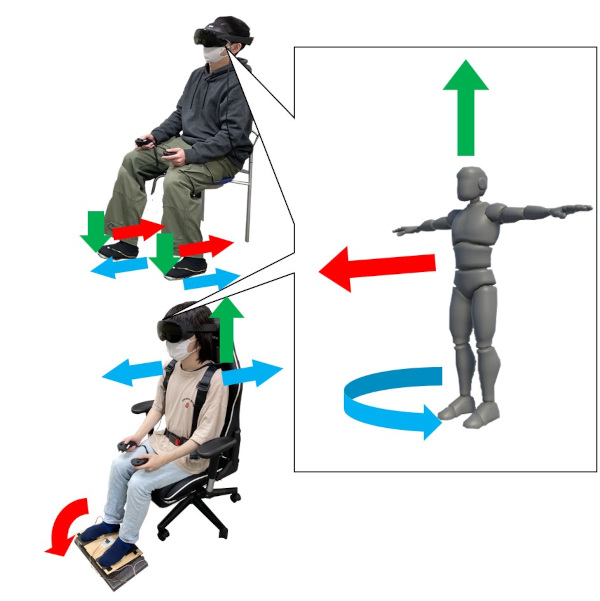

- VRモーションベースにおけるインタラクションとユーザー体験

〇渕 智哉(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - 乗り物で移動するVRコンテンツにおいて、コントローラー操作の有無と、カーブ時のモーションベースの傾斜方向の違いがユーザー体験へ与える影響を検証した。その結果、視覚刺激に合わせたモーションには感情を快方向に転じさせる効果があり、カーブ時には「遠心力方向のモーション」が覚醒度を活性方向に動かすことが示された。さらに、コントローラーによる操作があることで、不快感を軽減する可能性があることが示唆された。

- 3D1-02

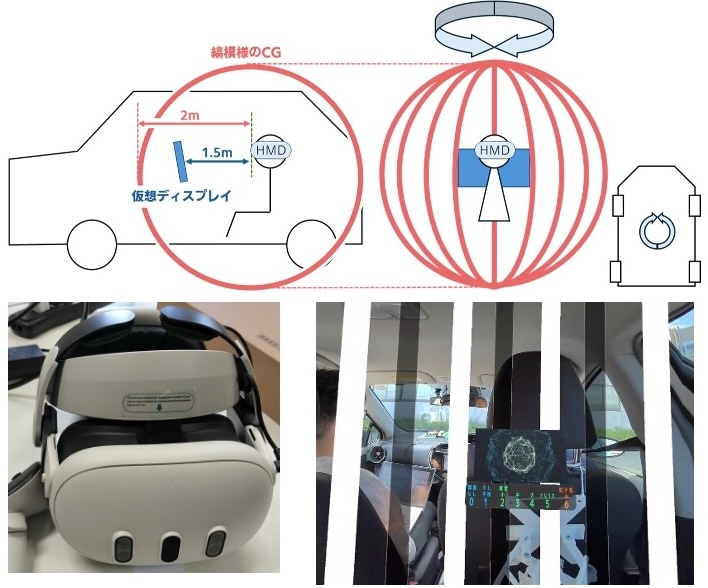

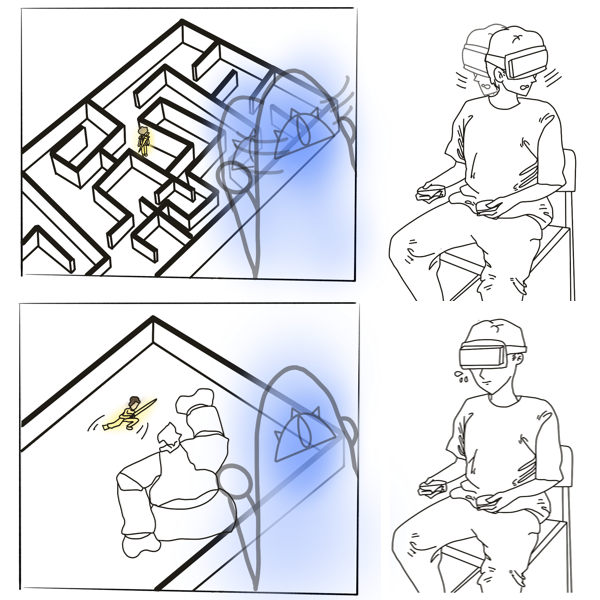

- 車両旋回運動を表す縞模様CGのAR提示が後部座席乗員の動揺病に及ぼす影響

〇佐藤 勇起(茨城大学)、杉浦 琳(茨城大学)、和田 隆広(奈良先端科学技術大学院大学) - 車の後部座席で読書や動画視聴などをすると車外視覚情報が遮られ,車の動きが視覚的に知覚されないことから,動揺病悪化が懸念される.本研究は車両旋回運動を表す縞模様CGをARで後部座席乗員周囲に提示する手法を提案し,実車で4名に予備評価した.結果,動揺病感受性が高い参加者では全動揺病評価指標が軽減したが,低感受性者では一部指標が悪化し,CG同期精度と刺激強度の調整が今後の課題と示唆された.

- 3D1-03

- 異なるブランコでの不安定ブランコ現象の揺動感覚の関係性検証

〇任 靖昕(立命館大学)、段 天洋(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 不安定ブランコ現象の要因として、リアルとバーチャルのブランコの物理パラメータの不一致が考えられる。そこで本研究では、物理パラメータを一致させた高さ1.5mおよび13mのブランコを製作し、揺動感覚の変化をアンケート形式で評価した。分析の結果、パラメータの不一致よりもブランコの高さが要因として影響が大きいことが示された。

- 3D1-04

- 歩行に合わせて伸縮する杖型デバイスを用いた仮想階段昇段手法

〇寺田 淳之介(横浜国立大学)、岡嶋 克典(横浜国立大学) - 実空間での平地歩行時に、視覚的に階段昇段する映像の提示に合わせて物理的に伸縮する杖型デバイスを用いることで、昇段感を向上させる手法を提案する。ユーザーは歩行中に体重をかけた杖が縮むと同時に目線が上昇することで、あたかも階段を昇段したように感じる。これは視覚と触覚、固有感覚による相互的なクロスモーダル効果とマルチモーダル統合が生じたためと考えられる。

- 3D1-05

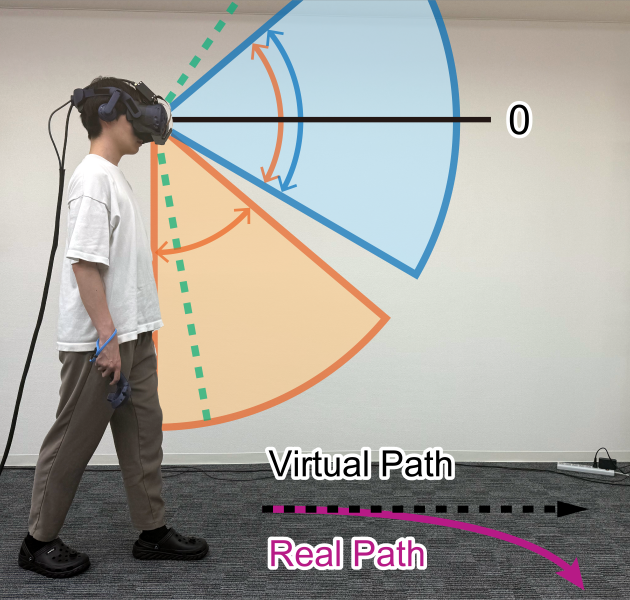

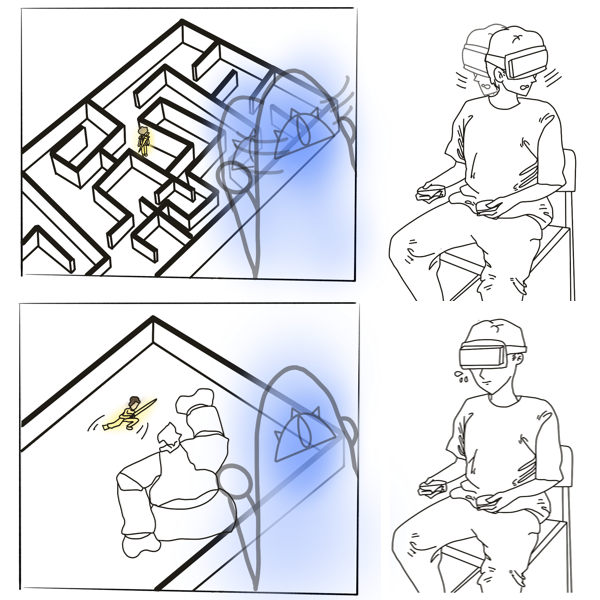

- 下方視野の提示がリダイレクテッドウォーキングの知覚閾値に与える影響

〇有川 由祐(東京大学)、中野 萌士(東京大学)、松本 啓吾(筑波大学、産業技術総合研究所)、鳴海 拓志(東京大学) - 下方向の視野は歩行時の地面の認識に重要であり、バーチャル空間における没入感や自己位置推定能力に影響することが確認されている。本研究では、下方視野角を拡張したヘッドマウントディスプレイを用いて、下方視野の提示がリダイレクテッドウォーキングの曲率操作における知覚閾値に与える影響を検証した。下方視野の提示有無による知覚閾値の差は確認されず、下方視野への手がかりの提示が影響を与える可能性について議論した。

- 3D1-06

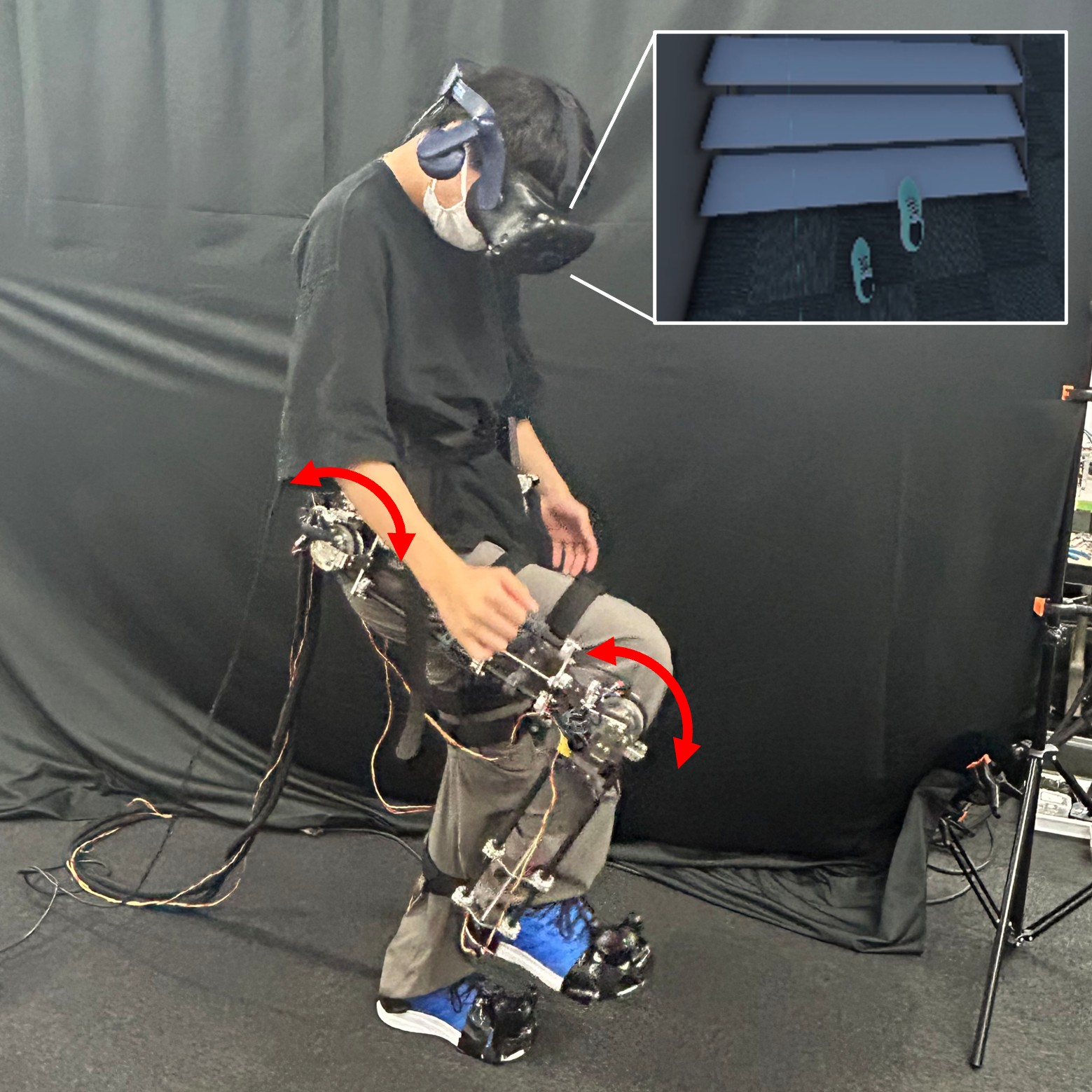

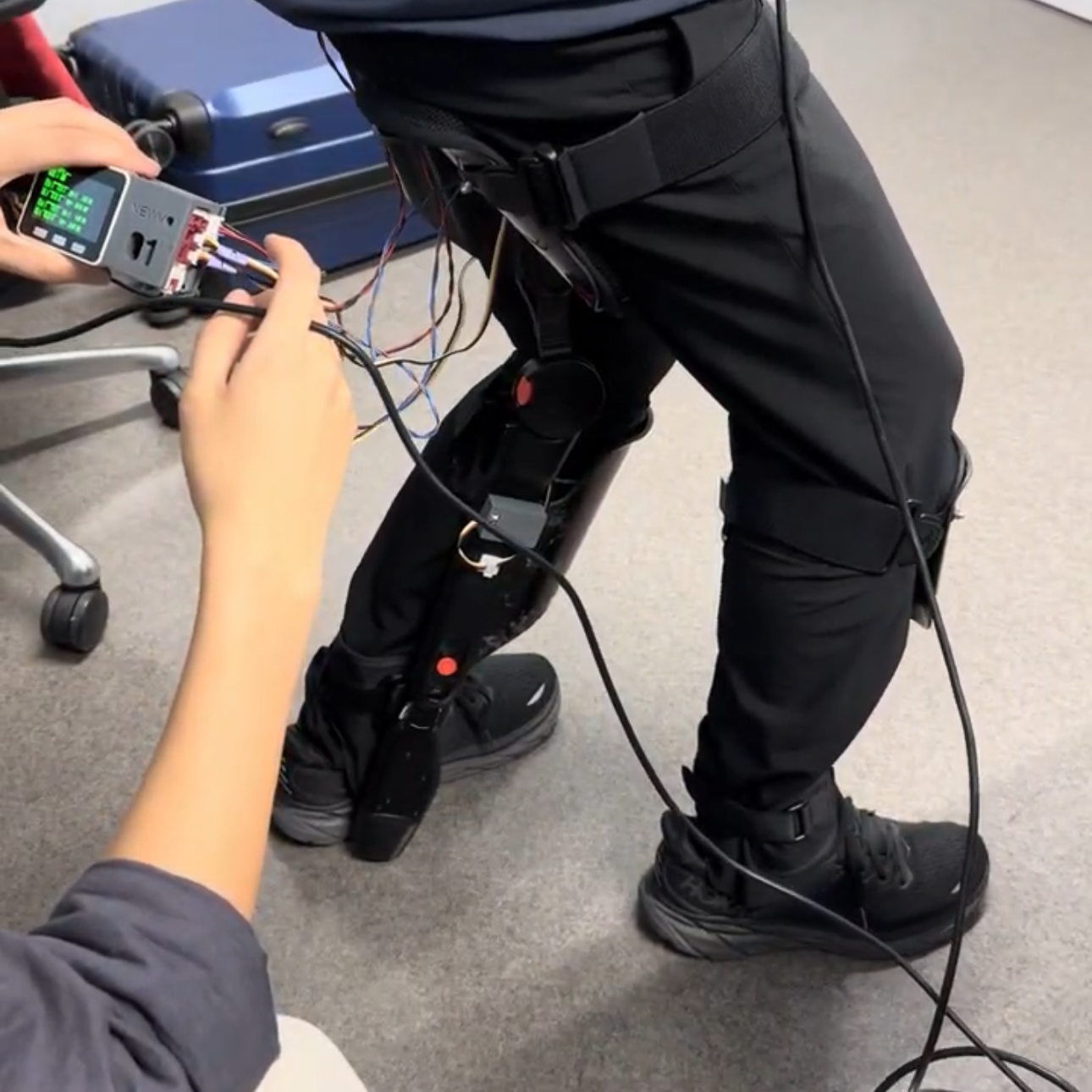

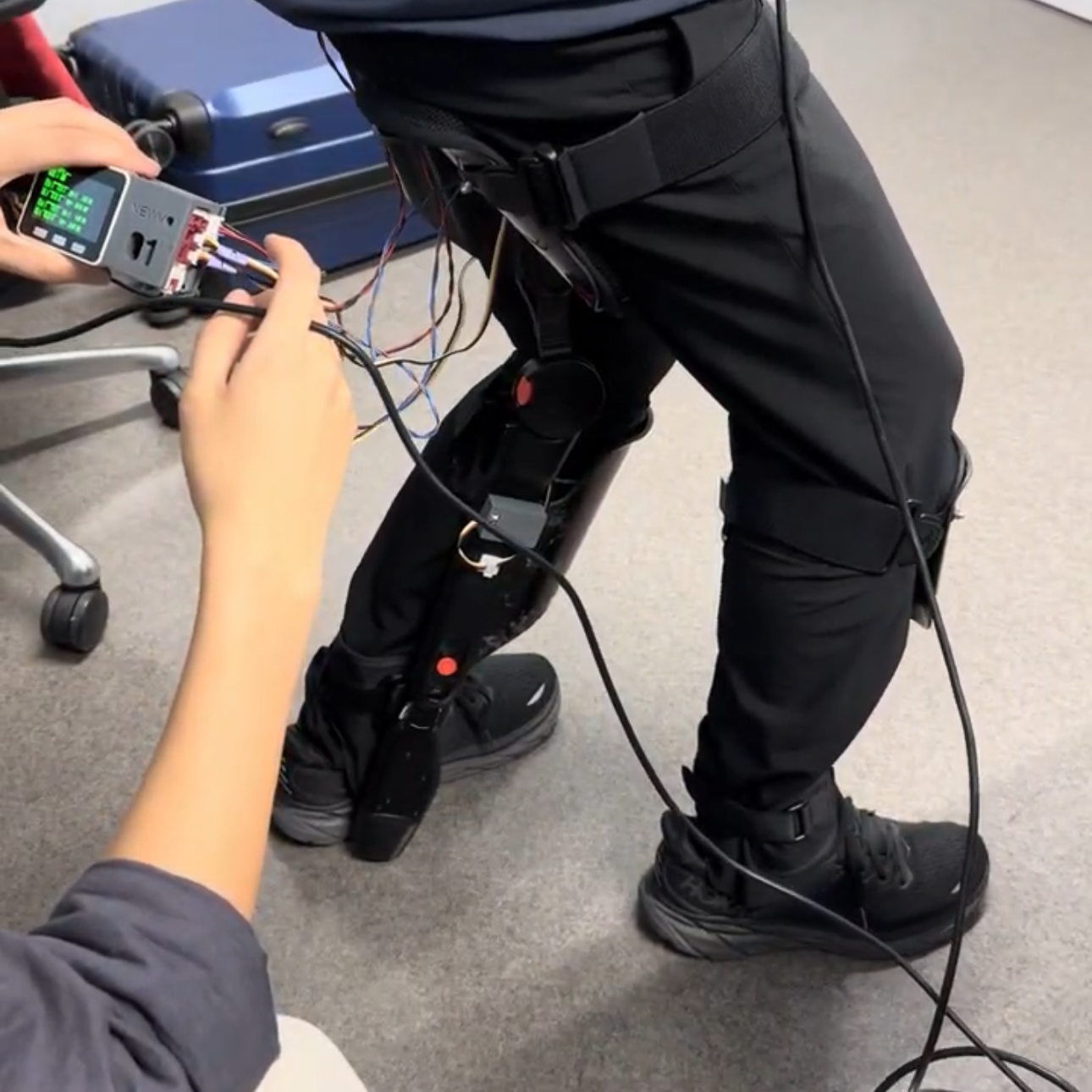

- 装着型力覚提示装置を用いた階段昇降における着地感覚の検証

〇小倉 栞太(中央大学)、杉野 智孝(中央大学)、澤橋 龍之介(中央大学)、西濱 里英(中央大学)、中村 太郎(中央大学) - 本研究では、力覚提示によるVR体験向上のため、MR流体ブレーキ搭載の下肢外骨格装置を開発した。これは、VR空間で階段を昇降する際、現実では平地を歩行するために生じる没入感の低下という課題を解決するものである。本装置は平地歩行中のユーザーの下肢に対し、階段昇降を模した抵抗力を付与することで、あたかも昇り降りしているかのような感覚を創出する。その有効性を現実感と抵抗力の観点から評価した。

- 3D1-07

- 先行車追従タスクにおける心理的作業負荷の調整に関する検討

〇内田 裕真(福岡工業大学大学院)、石原 真紀夫(福岡工業大学大学院) - VR運転シミュレータによる実験では運転者の運転特性を調べるために先行車追従タスクがよく使用される.一方で,本タスクがどのような心理的負担を運転者に与えるのかについては明確になっていない.本稿では,先行車の大きさや速度,先行車との車間距離を変えながら実験を行った.その結果,運転者の心理的負担は先行車の大きさに大きく依存し,その速度や車間距離の影響は小さいことが分かった.

- 3D1-08

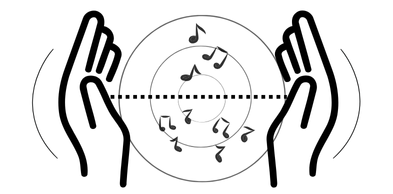

- 参加型協奏体験に向けたアクセシビリティ対応\\デジタル楽器の基礎検討

〇サーキルジエン ジェルスティ(慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院)、吉田 貴寿(慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院)、南澤 孝太(慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院) - 音楽は人と人をつなぐ参加型行為であるが,鑑賞中心の消費が進み,共同演奏の機会が減少している.本研究は,多様な身体からの音楽参加を支援するアクセシビリティ対応デジタル楽器の設計を目的とし,左右手間距離をペンタトニックスケール音に変換する「Pentatonic Space」を試作した.座位/臥位など姿勢条件が演奏体験に与える影響を予備的に評価した結果,好ましい演奏姿勢や手の動かし方については参加者間で大きく異なる可能性が示唆された. 今後は多様なユーザが複数人同時に利用できるよう, インタラクションとシステムのデザインを改良する.

- 3D1-09

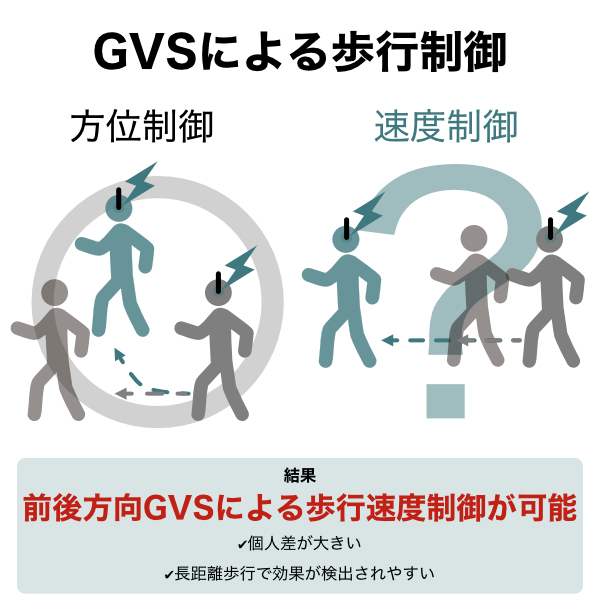

- 前庭電気刺激による歩行速度誘導の予備的検討

〇斉藤 光汰(大阪大学工学部)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 前庭電気刺激(GVS)は左右方向への歩行方位の誘導に成功している一方で、方位に対する独立成分である歩行速度の誘導に関する知見は少ない。そこで本報告では、GVSによる歩行速度誘導の可能性を検証するために、短距離および長距離の2条件下において歩行速度の計測を実施した。その結果、GVSによる歩行速度誘導では、歩行距離によっては標準速度の歩行に対して加速と減速の間に非対称性が存在することが観察された。

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

拡張・複合現実3

- 3E1-01

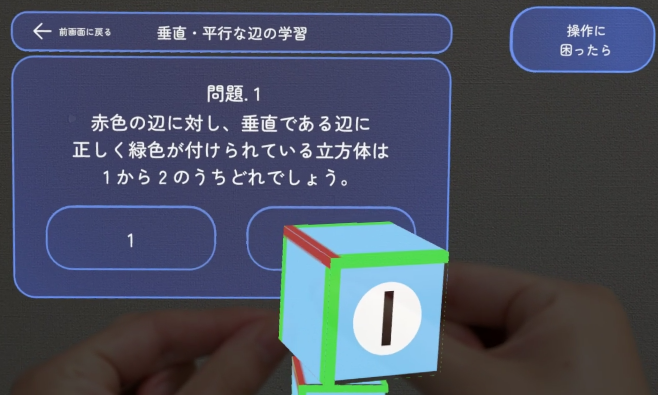

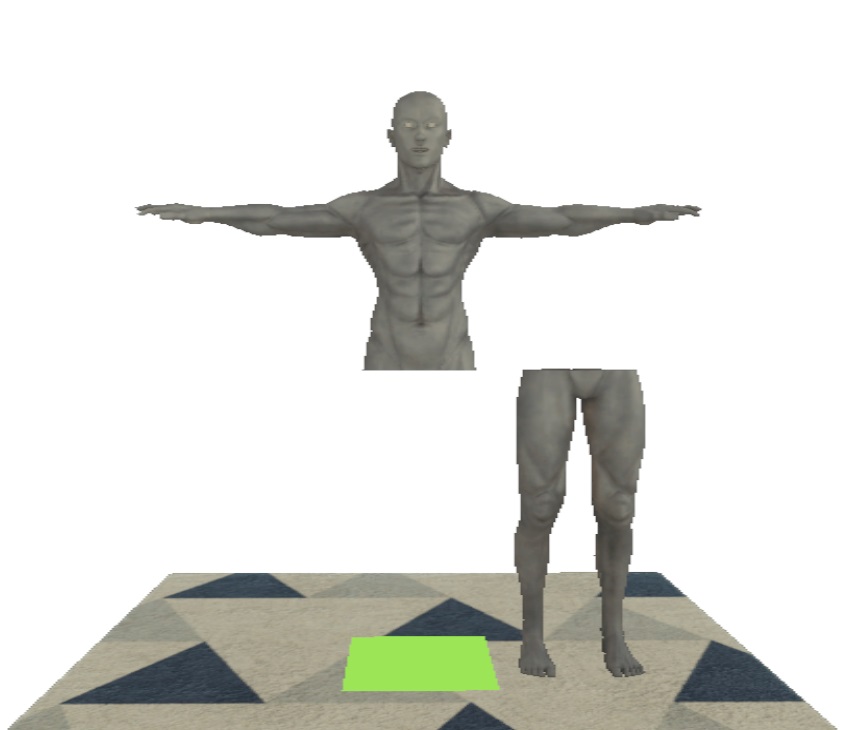

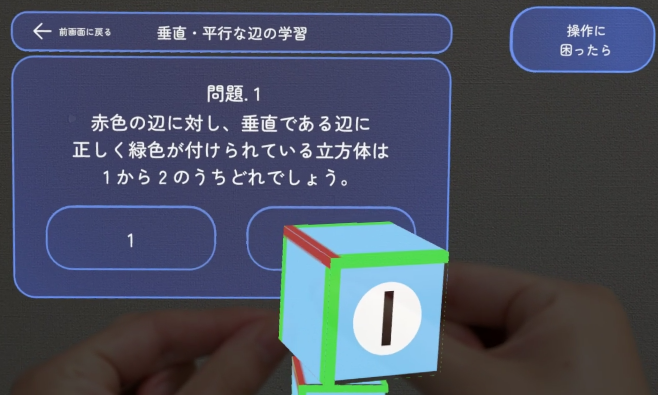

- 複合現実を用いた空間図形学習教材の開発:演習形式の導入と学習効果の検証

〇室伏 美佑(秋田県立大学大学院)、寺田 裕樹(秋田県立大学)、猿田 和樹(秋田県立大学)、陳 国躍(秋田県立大学) - 物の大きさや位置を把握する空間認知能力を向上させるには、模型を用いた主体的な図形学習が有効とされる。そこで本研究では、空間図形の学習を題材に、授業支援を目的とした模型教材を複合現実(MR)で開発している。その一環として、従来の一方向的に内容を提示する教材構成を、演習問題に取り組ませる形式へと再構成し、大学生を対象に有効性および操作性の評価を進め、授業支援としての可能性を検討した。

- 3E1-02

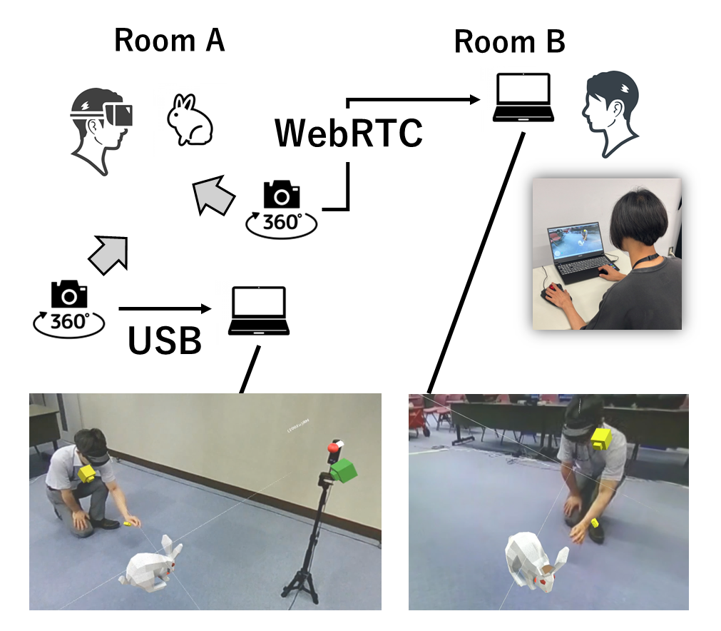

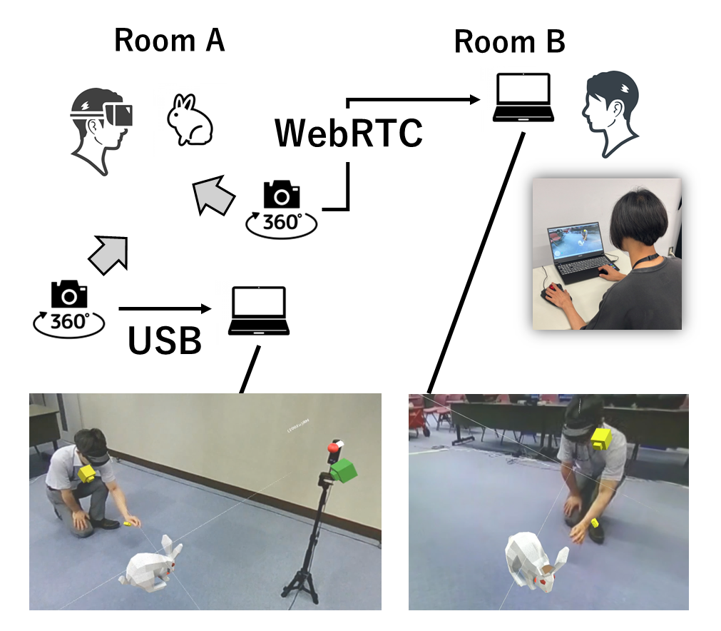

- WebRTC活用型リアルタイム拡張仮想と複合現実の融合システム開発

元村 慎太郎(国立研究開発法人 情報通信研究機構)、〇井原 章之(国立研究開発法人 情報通信研究機構) - 我々は近年、全天球カメラ映像と仮想物体の映像を合成するリアルタイム拡張仮想のシステムを開発し、複合現実と組み合わせて活用してきた。今回は新たに「遠隔地へのカメラ映像の送信」を実現するために、全天球カメラ映像をWebRTCで配信する機能を実装した。これにより、ユーザーが複合現実を扱う状況において、遠隔地のユーザーがPCを使ってその世界にアクセスする技術を低遅延化することが可能となった。

- 3E1-03

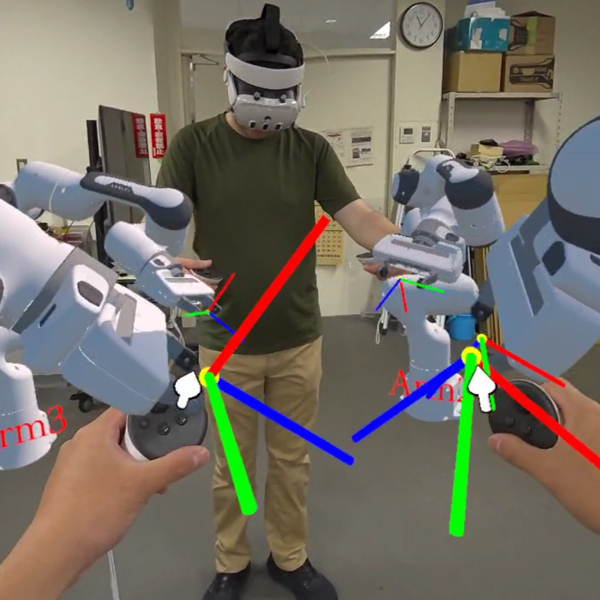

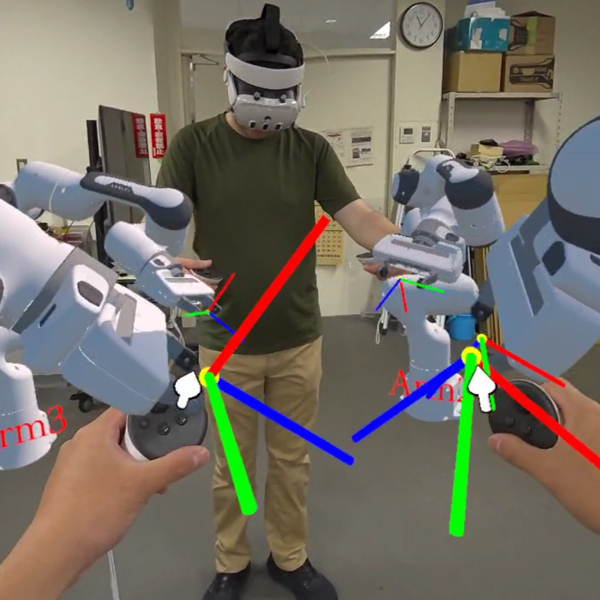

- 複合現実とデジタルツインを活用した多腕ロボット遠隔操作

〇Heredia Perez Saul Alexis(東京大学大学院医学系研究科)、Hung-Chin Lin(東京大学大学院工学系研究科)、原田 香奈子(東京大学大学院医学系研究科、東京大学大学院工学系研究科) - A user interface for the teleoperation of a multi-arm robotic system is proposed. This leverages mixed reality devices and digital twin simulation for interactive robot manipulation in laboratory tasks. Preliminary testing suggested intuitive operation compared to conventional user interfaces.

- 3E1-04

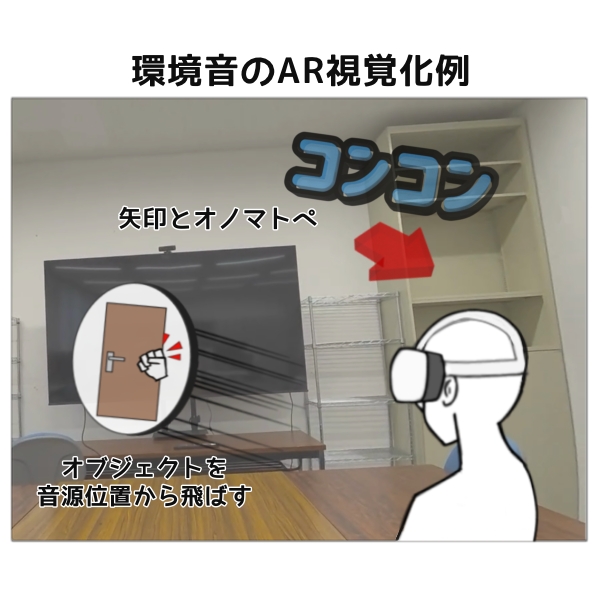

- 聴覚障がい者のための環境音の特性が表現可能なAR可視化手法

〇田宮 京佳(甲南大学) - 聴覚障害者の安心・安全な生活環境の実現を目指し、周囲の環境音を分析して音の種類・音源の方向・距離などを把握し、それらを文字や視覚的オブジェクトとして提示する手法を提案・評価する。

- 3E1-05

- 分身アバタとの協力行動に対する称賛が自身の行動の動機づけに与える影響

〇黃 羿嘉(東京大学)、鈴木 慎吾(東京大学)、薛 博文(東京大学)、HU Yong-Hao(東京大学)、松本 篤弥(東京大学)、瑞穂 嵩人(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - VRで自分の分身と感じるアバタが称賛される様子を観察させることで,現実の行動変容を促すことが知られている.しかし,従来手法では称賛を受動的に観察させることに主眼が置かれ,VR環境への没入感を高め,行動変容を高めうる能動的関与の効果は明らかでない.本研究では,参加者が掃除と称賛を観察する非関与条件と,掃除に参加したのちに分身アバタが称賛される関与条件を比較し,能動的関与が行動変容に与える影響を検討した.

- 3E1-06

- 高速投影による視線移動方向に応じた複数映像表示手法

〇宮崎 竜輔(東京科学大学)、宮藤 詩緒(東京科学大学)、小池 英樹(東京科学大学)

- 3E1-07

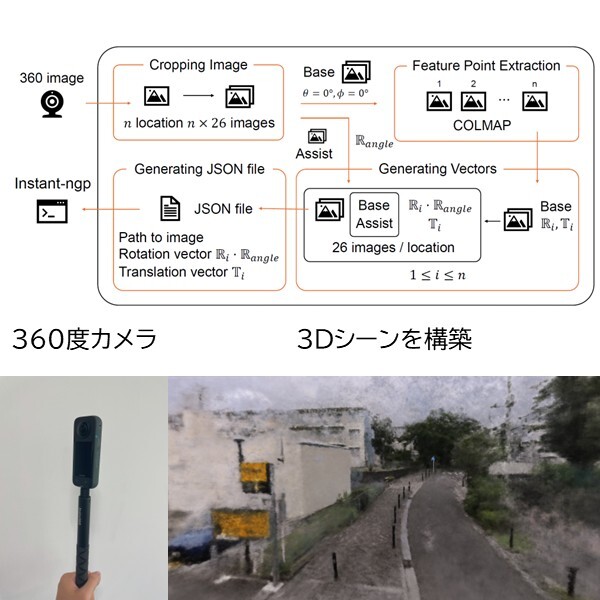

- 建物外周データと360度映像によるバーチャル都市空間の構築

〇川田 高輝(東京大学)、坂野 達郎(東京大学)、Leslie Woehler(東京大学)、池畑 諭(国立情報学研究所)、相澤 清晴(東京大学)

- 3E1-08

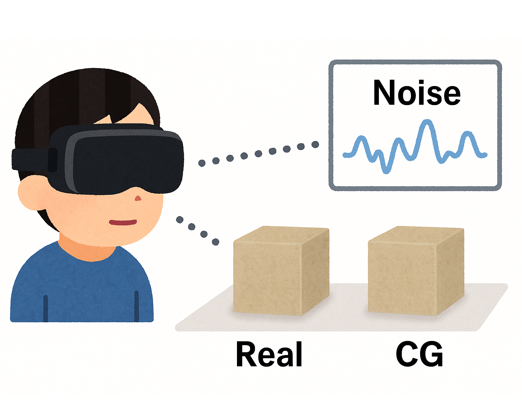

- 安価で普及しているビデオシースルーHMDの実シーン映像とバーチャル物体の画質整合性の検討

〇足立 駿介(甲南大学)、神原 誠之(甲南大学) - 近年、低価格なビデオシースルーHMDの普及が進み、手軽にAR体験を提供できる環境が整いつつある。しかし、これらのHMDでは実環境映像を高速にディスプレイへ映す処理の影響と考えられるノイズが映像に生じ、現実と仮想物体との視覚的な違和感の要因となっている。本研究では、実物体とバーチャル物体の光学的整合性のうち画質に着目し、CG側にも意図的にノイズを付加することで両者の違和感を低減する手法の検討を行う。

- 3E1-09

- 360度画像の切り出しに基づく3Dシーン構築の検討

〇石井 匠(上智大学)、萬代 雅希(上智大学) - 本研究では,360度画像の切り出しに基づく3Dシーン構築手法を提案する.提案手法は,360度カメラで撮影した画像から切り出した画像を,3Dシーンの構築に利用することで撮影回数を最小限に抑えつつ環境全体を網羅する.また,位置推定を特定の画像に行い,他の画像には事前定義されたパラメータを適用することで,処理を高速化しリアルタイムで3Dシーンの構築を実現する.

- 3E1-10

- 3次元ディスプレイとハプティックコントローラを用いた多感覚実在感提示システム

〇加納 正規(日本放送協会)、半田 拓也(日本放送協会)、東 真希子(日本放送協会)、界 瑛宏(日本放送協会)、水谷 沙耶(日本放送協会)、小峯 一晃(日本放送協会) - 物体の実在感を高品質に提示するシステムの実現に期待が高まっている.我々は,3次元映像,立体音響,振動・温冷覚,香りが提示可能な多感覚実在感提示システムを開発した.本システムは,ハプティックコントローラ上に3次元映像でバーチャル物体を表示し,その振動・温冷覚や香りを提示する.また,コントローラによりバーチャル物体をインタラクティブに操作することができる.評価などを通じてシステムの有効性を確認した.

- 3E1-11

- デジタルアーカイブと3D都市モデルを活用したVR交流空間の構築

〇大和田 彬(国際航業株式会社)、玉川 絢登(国際航業株式会社) - 計測された3次元データや既存BIMモデルの利活用を推進するための取組として、VR交流空間を構築した事例を報告する。中野サンプラザのBIMデータを東京都オープンデータカタログから取得・加工し、3D都市モデルを重畳することで、計測対象と周辺環境との調和がとれたVR空間を構築した。この空間は現実環境に近い表現により区民に親しみやすい空間設計であることを確認し、計測データ・BIMモデル利活用促進の新たな可能性が示された。

- 3E1-12

- 3D Gaussian Splattingを用いた動的投影による実物体の視覚的複製の検証

〇郡山 颯斗(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - ダイナミックプロジェクションマッピングによる実物体の視覚的複製を、光学特性の詳細な計測を必要とせずに行うために、イメージベースレンダリングを行う3D Gaussian Splatting(3DGS)を利用することを考える。本稿では、投影対象の位置姿勢に応じた映像をレンダリングするための、3DGSの視点位置計算手法を提案する。また、実際に投影を行い、視覚的複製が行われているかを確認した。

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

身体性認知1

- 3F1-01

- VR平均台の高さの変化が歩行安定性に及ぼす影響

〇飯塚 巧馬(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VRは現実とは異なる視覚効果を提示でき、野球やけん玉等多くのスポーツ分野でスキル向上に活用されている。本研究はVRを用いた平均台上でのバランス能力向上トレーニング手法の検討を目的とした。実験では、仮想平均台の高さを「低い→高い→低い」と高い高さを挟むことで意図的に恐怖感を増幅させ、その後の心理的適応促進を図った。実験の結果、高さ変化を通じた心理的適応が歩行安定性の向上に寄与する可能性が示唆された。

- 3F1-02

- 取り下げ

- 3F1-03

- バーチャル複数身体の自己身体化における機能性効果の検討

〇山下 孔明(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、成川 駆武人(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、杉本 麻樹(慶應義塾大学)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系) - バーチャル身体を自己身体化するためには、身体各部に適切な機能が必要である(機能性仮説)。本研究では、遅延なく自己身体と同期するアバターに1s、2s遅延して動作するアバターを加えて、落ちてくるボールを受け止める課題を設定し、当たり判定による機能性効果を検討した。その結果、すべての身体に当たり判定を適用する条件では、遅延のない身体のみに当たり判定がある場合よりも複数身体を所有している感覚が向上した。

- 3F1-04

- 手指の共有身体アバタの身体性に担当割合が及ぼす効果

〇鳥海 智志(豊橋技術科学大学)、井上 康之(富山県立大学)、勝俣 安伸(沼津工業高等専門学校)、萩原 隆義(長野工業高等専門学校)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学) - 複数人が1つの身体を操作するバーチャル共体化が研究されている。その1つに、2人の動きを重み付け平均し、1つのアバタに反映する共有身体がある。本研究では手指の共有身体を対象に、各操作者の担当割合を変化させた場合の身体性について、質問紙による主観評定と脅威刺激に対する生理指標(SCR)により評価した。結果、担当割合が大きくなるほど身体所有感と行為主体感が高くなったが、SCRに有意な差はみられなかった。

- 3F1-05

- 躍度最小モデルにより伸長するバーチャル腕の身体性

〇屋敷 駿斗(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、村上 太一(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系) - 伸長するバーチャル腕の身体性認知は、その伸長方法の影響を受ける。本研究では、人の運動モデルとして知られる躍度最小モデルによる伸長が、定速伸長や加速伸長よりも高い身体化をもたらすかを検討した。参加者は、自動的に伸びるバーチャル腕を用いてターゲットに触れる課題を行った。その結果、躍度最小による伸長は、加速条件に比べて身体所有感と行為主体感の評価が高いことが示された。

- 3F1-06

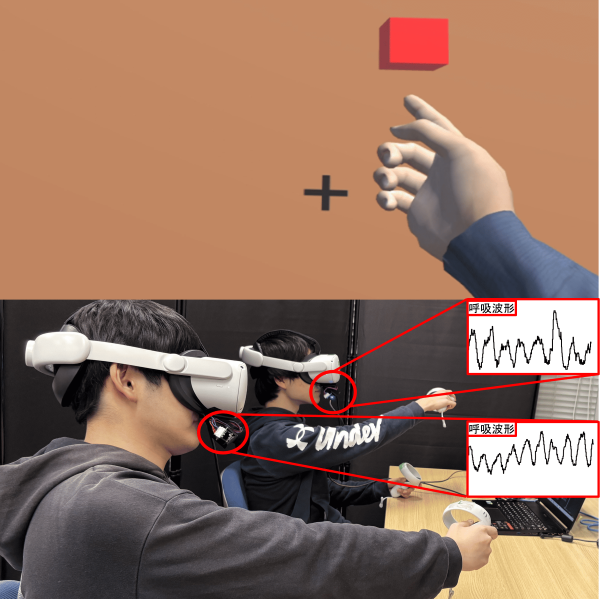

- 融合身体における二者間の相互作用-呼吸特性の分析-

〇廣田 和輝(立命館大学院)、森田 磨里絵(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学院)、木村 朝子(立命館大学院)、北川 智利(立命館大学 BKC社系研究機構、吉賀心理学研究所) - VR空間で複数人が1つの仮想身体(アバタ)を共同で操作することを融合身体という.本研究では,二者が融合し身体動作を行う際の呼吸特性について調査した.実験では,VR空間に表示される標的にアバタの手で触れるリーチングタスクを,一人でまたは他者と融合して実施し,その際の各参加者の呼吸波形を計測した.その結果,二者の呼吸波形は,一人でアバタを操作するよりも融合して操作した時の方が類似することを示した.

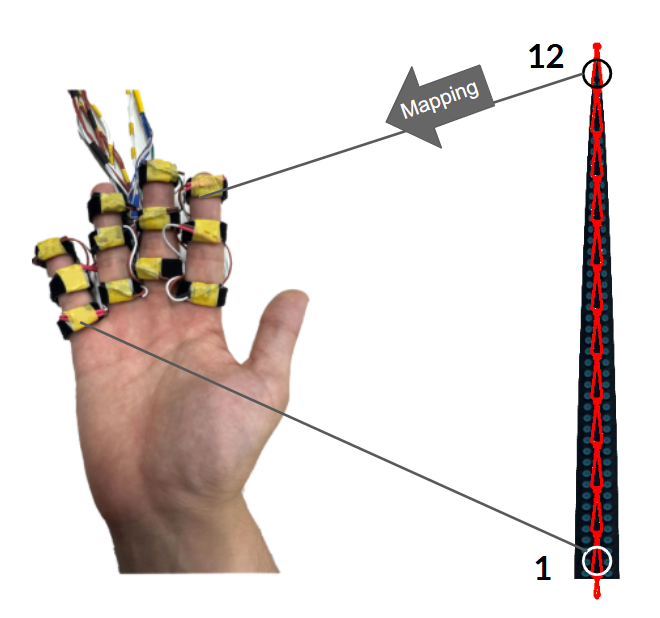

- 3F1-07

- 非相同アームを用いた触覚的な空間探索を可能にするフィード バックマッピングに関する検討

〇戸﨑 利脩(東京慈恵会医科大学)、高下 修聡(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - ヒトとは身体部位の構造が異なるなど、ヒトと非相合なアバターを自分の身体であるかのように扱うためには、これまでの研究で検討されてきた操作者とアバター間での操作(コントロール)のマッピングに加え、感覚(フィードバック)のマッピングも重要であると考えられる。そこで本研究では、特殊な身体性を用いた触覚的な空間探索能力の獲得可能性の検討のために、手指で操作される12関節のタコ腕型アバターの触覚を感じるための多チャンネル触覚マッピングシステムを開発した。

- 3F1-08

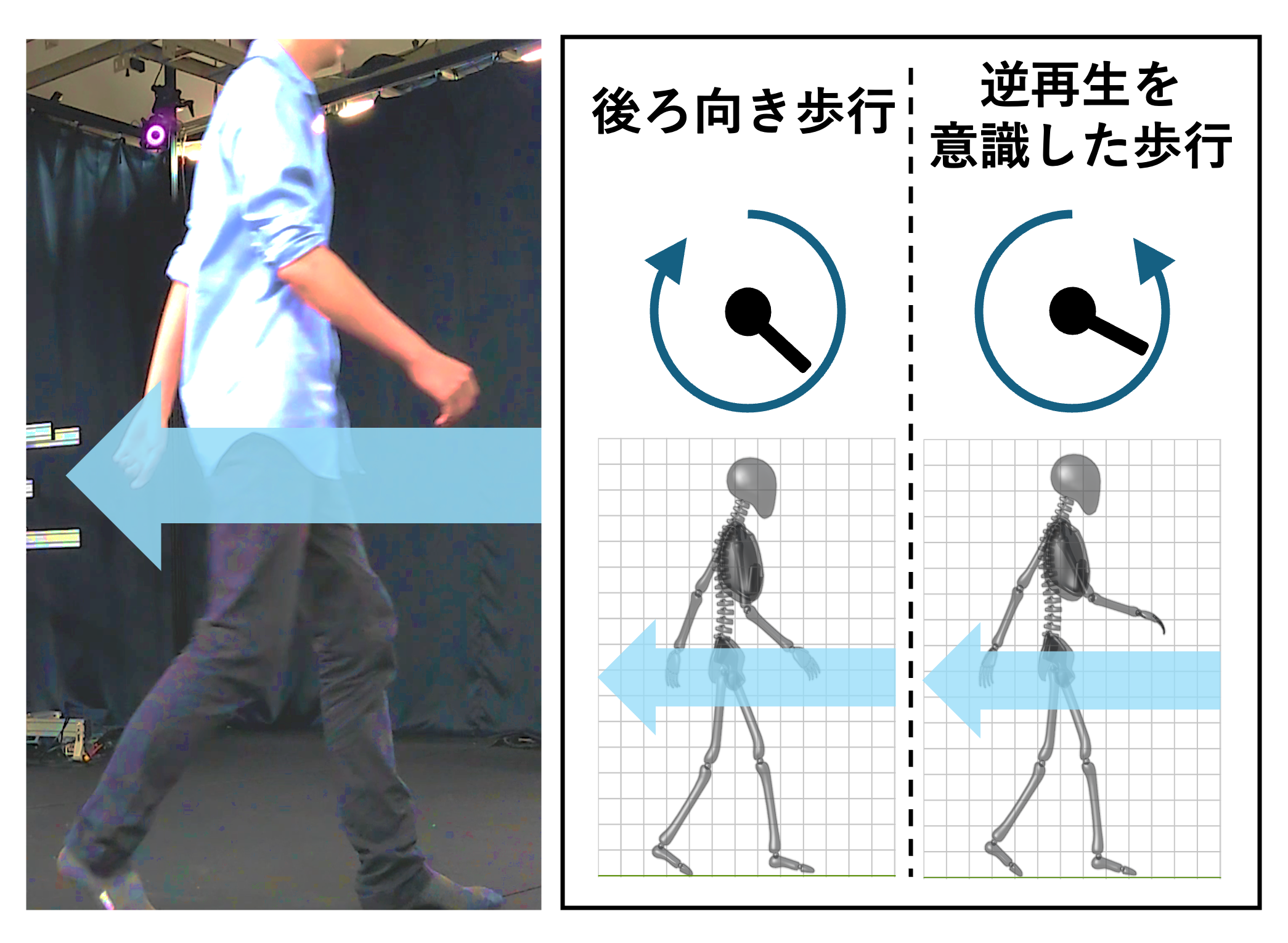

- 時間反転動作と後ろ向き歩行に関する予備的検討

〇秋元 源希(東京大学)、佐々木 智也(東京大学、東京理科大学)、大伏 仙泰(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 我々が日常的に行う多くの身体動作はほぼ注意を向けることなく遂行されている。本研究は時間反転された動作によってその注意が顕在化されるかを検証した。予備的実験において前向き歩行・後ろ向き歩行・逆再生を意識した歩行を比較した結果、特に逆再生を意識した際に特定の身体部位の意識が高まる傾向があり、歩行速度や関節角度にも違いが表れた。これらは時間反転された動作が運動の理解や学習を促進する可能性を示唆する。

- 3F1-09

- VR環境における相互作用可能な物体と2次元画像のフランカー干渉効果比較

〇水野 桜(東京電機大学院)、高橋 達二(東京電機大学) - ヒトの脳は実物体や環境を知覚し相互作用することを通じて進化してきたと考えられる.Gomez らはフランカー課題における実物体は画像と異なる反応を引き起こすことを示し,行為者にとってのその物体の行為可能性(アフォーダンス)が画像にはない重要な特徴であると指摘した.本研究ではGomez らの実験パラダイムを用いて,仮想現実環境でも現実環境と同様の行為可能性による反応差が見られるかを検討した.

- 3F1-10

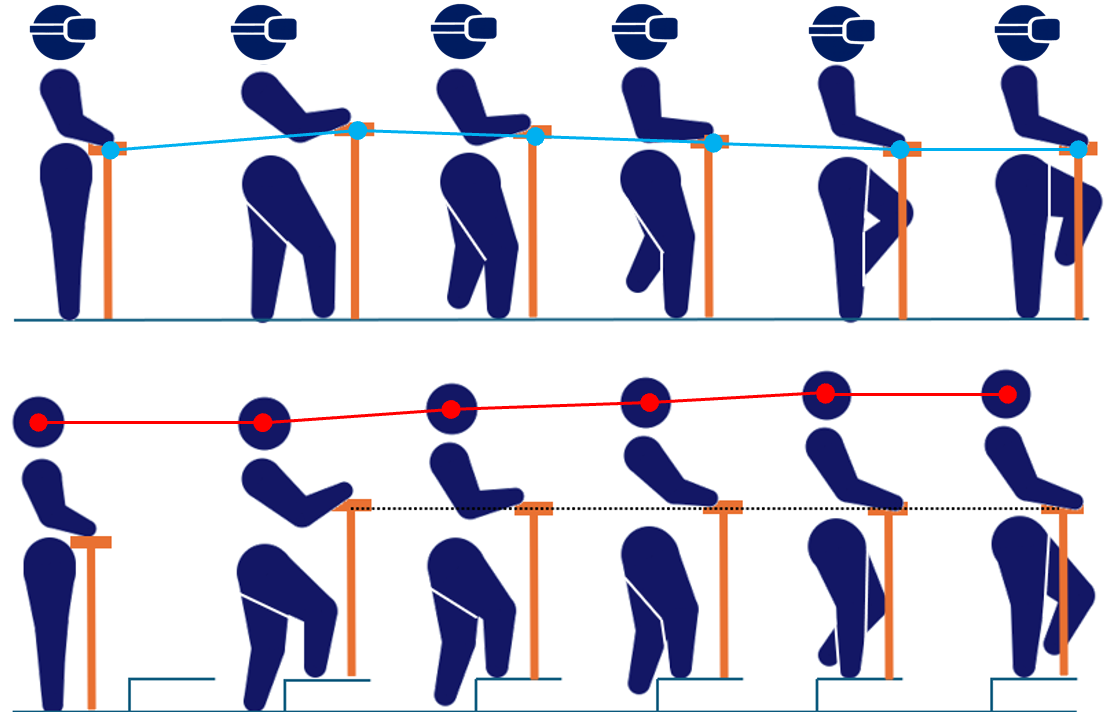

- 立位着座可能なアシストスーツを用いた疲労感の少ないVR歩行インタフェースの開発

〇吉田 翼(東京大学)、川島 嵩之(一般社団法人Ignite Your Ambition)、杉上 雄紀(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では,実空間よりも広いバーチャル空間の移動を可能にするVR酔いの少ない手法として,立位のまま着座可能なアシストスーツと重心移動を組み合わせたVRロコモーションインタフェースを提案する.本発表では,重心移動により移動とジャンプが可能な立位着座型VR歩行インターフェイスの構成について述べ、性能評価に向けた実験計画を示す。

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

感覚・知覚3

- 3A2-01

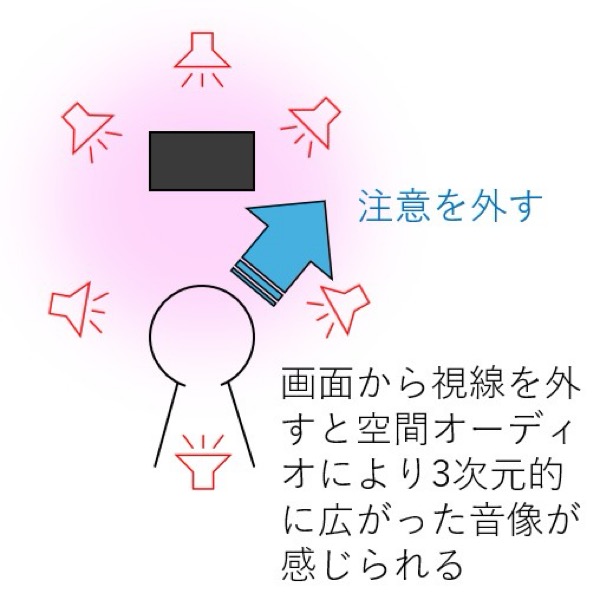

- 空間音響を用いた映像コンテンツ視聴時の画面注視と音像知覚

〇鈴木 瞭介(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - 空間オーディオを使用した動画視聴時には音像は空間的な広がりを持って知覚される。一方、動画を注視しているときには腹話術効果によって音像位置は映像付近に集約されるはずである。本研究では空間オーディオ対応イヤホンを用いた動画視聴の実験を行うことで動画への注視の有無が音声刺激の知覚に有意な差をもたらすことを検証した。また、空間オーディオ使用時とイヤホン不使用時の音像の空間性には差があることも示された。

- 3A2-02

- ノイズの位相変調とテクスチャ感との関係

〇久原 拓巳(名古屋工業大学大学院)、川合 章史(名古屋工業大学大学院)、井上 雄斗(名古屋工業大学大学院)、湯川 光(名古屋工業大学大学院)、田中 由浩(名古屋工業大学大学院、稲盛科学研究機構)

- 3A2-03

- 静止状態における疑似重さ感覚の提示

〇河本 舜平(東京科学大学)、サエティア スパット(東京科学大学)、小池 康晴(東京科学大学)

- 3A2-04

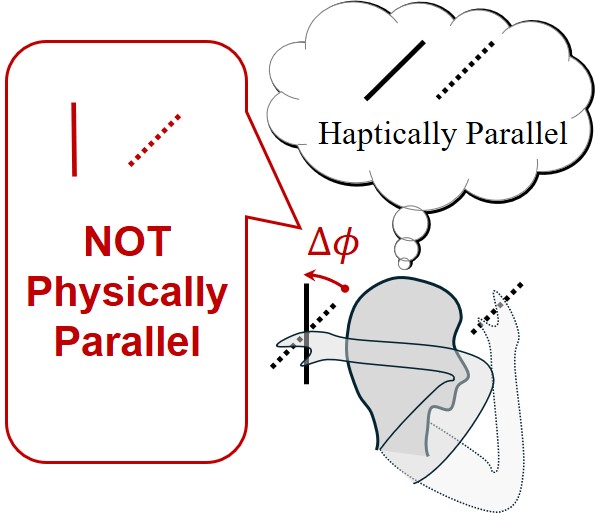

- 触空間における正中面後方の平行性判断

〇山﨑 駿(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、原 彰良(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学、脳情報通信融合研究センター) - 視空間と同様に触空間がユークリッド幾何に従わない現象は身体前方の水平面・正中面・前額平行面で確認されているものの,身体上方・後方における再現性は不明であった.そこで本研究では,身体上方・後方を含む正中面内で2本の棒を閉眼で平行にさせる課題を実施した.その結果,平行判断の誤差は,仰角で定められる回答位置および2本の仰角差との正の相関傾向を示し,上方・後方における再現性が示された

- 3A2-05

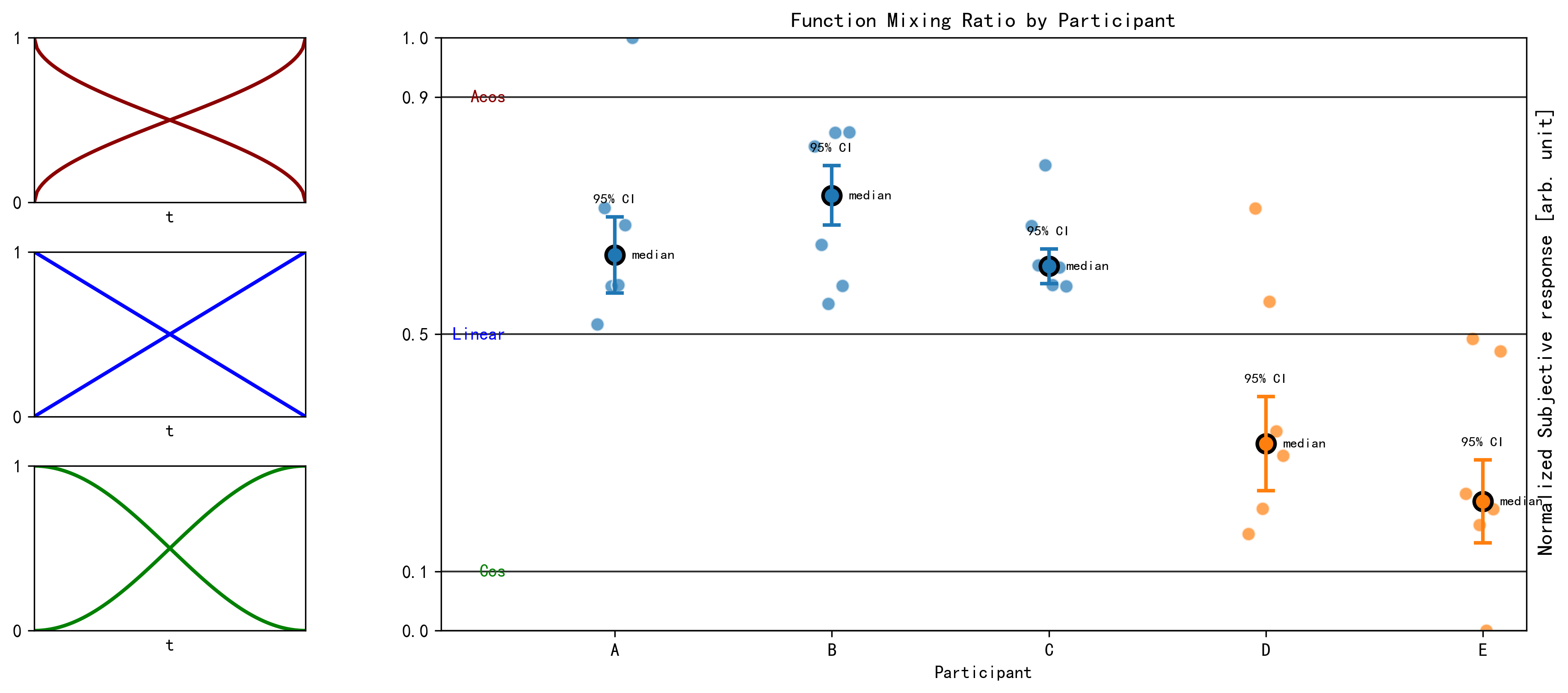

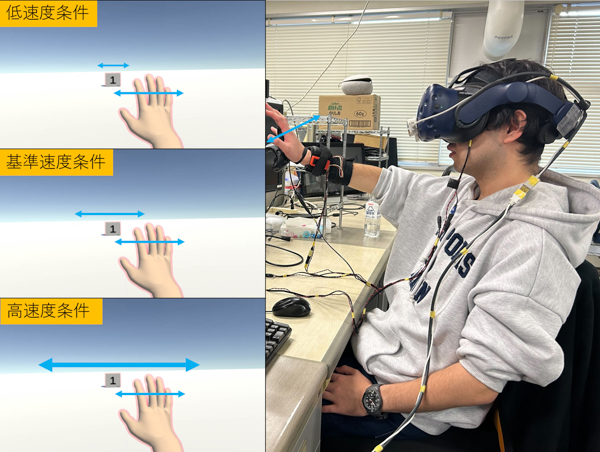

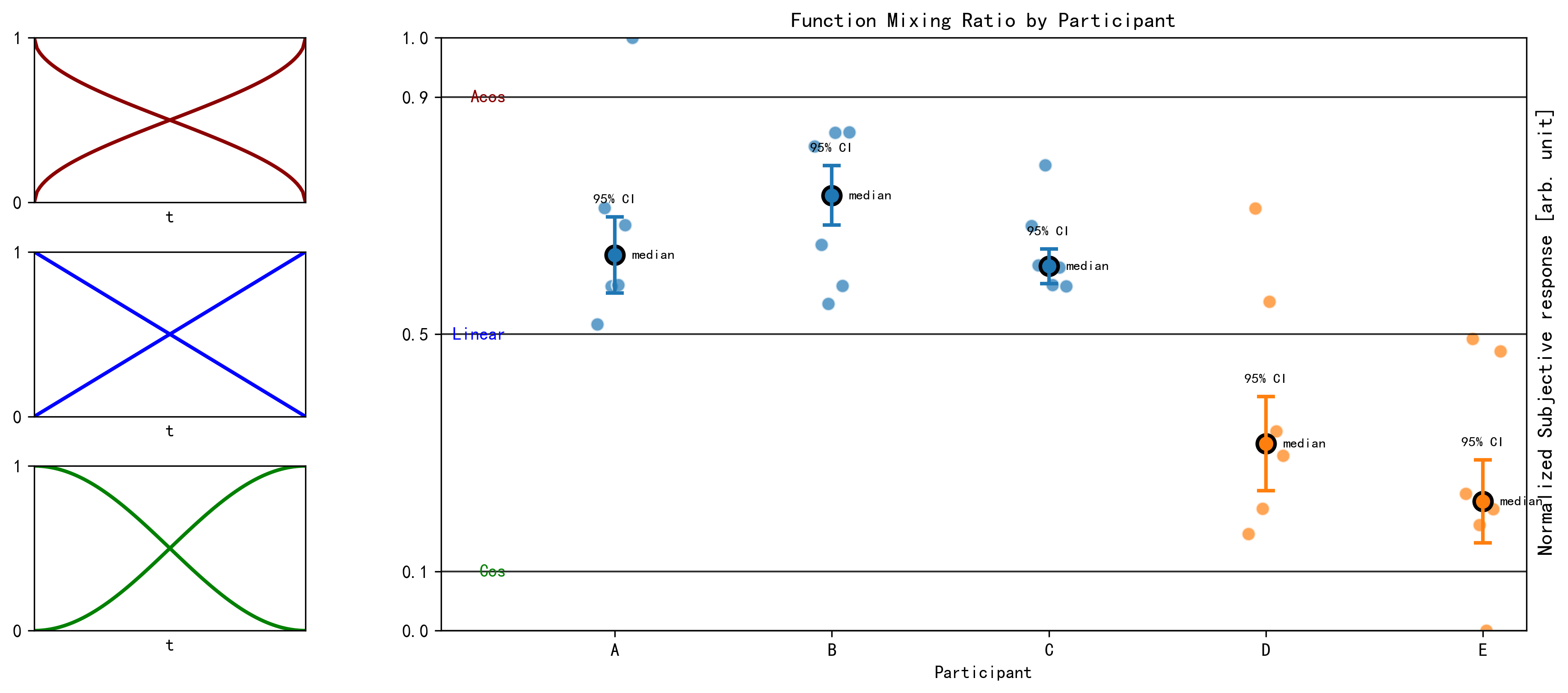

- 2視点輝度混合手法における主観的速度等価性測定と再現性の向上

〇KUANG LONGHUI(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学、脳情報通信融合研究センター) - 遠隔操縦において映像伝送遅延は運動視の成立を妨げるため、多視点映像を即時混合し等価的無遅延化させる手法が提案されている。しかし既存の時間的線形な関数に従う混合手法は、再現される速度の主観的等価性が未評価であった。そこで本稿では2視点輝度混合手法における主観的速度再現性を調整法により測定した結果、再現性低下が生じる場合があること示されたため、速度再現性を向上させる混合関数を再設計し効果を実証した。

- 3A2-06

- 安全音圧下での爆発音のラウドネス向上に向けた異常聴覚の仮想提示手法の検討

〇藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VRや映像コンテンツで爆発音を提示する際,音圧を安全域に抑えながら迫力を保つことは難しい.本研究では,爆発直後の一時的な聴覚特性の変化(難聴感・耳鳴り)を再現するエフェクトを左右差付きで付加し,聴覚上の「残効」を模擬してラウドネスと臨場感を高める手法を検討する.実験から,この異常聴覚の提示は若年層で爆発音の臨場感を高めることを確認したが,ラウドネス向上や全年齢への適用は今後の課題だと分かった.

- 3A2-07

- VR環境での虹彩の大きさの変化による共同注視への影響の調査

〇城山 翔吾(龍谷大学)、酒田 信親(龍谷大学) - 本研究の目的は、VR空間において他者の虹彩サイズが共同注視に及ぼす影響を検討するこ<#%BR%#>とである。虹彩サイズを操作した目のオブジェクトを提示し、共同注視点と共同注視点が見えない被験者が予想した共同注視点との距離を計測した。その結果、虹彩サイズによる注視誘導の効果は確認されず、虹彩は共同注視の手がかりとして有効でない可能性が示唆された。

- 3A2-08

- 触覚電気刺激を用いた形状提示における角部再現性の向上

〇山田 葵(筑波大学理工情報生命学術院)、梶本 裕之(電気通信大学)、矢野 博明(筑波大学)、YEM VIBOL(筑波大学) - 触覚電気刺激とは皮膚に電流パルスを流すことで疑似触覚を与える触覚提示手法である。正方形などの角を有する形状の輪郭点を指先に1 点ずつ時計回りに提示する際, 角部が欠落するように知覚される.より正確な触覚提示のため、角部におけるより長い時間の刺激提示と陽極・陰極刺激の切り替えの効果を被験者実験により検証した。その結果、角部以外に陽極刺激を与えつつ、角部に陰極刺激を長い時間与えることにより、角知覚損失が低減することを確認した。

- 3A2-09

- VRテレキネシス環境における操作対象の距離と速度がテレキネシス感に及ぼす影響

〇柴原 寛大(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学) - VR空間でテレキネシス操作を行う感覚(テレキネシス感)に運動主体感が寄与する可能性が示されている.運動主体感の強度は自身の行為の結果の時空間的な変化により左右される.本研究では,ユーザのテレキネシス操作行為の時空間的な変化を物体の速度と距離に対応させ,この2つの要因が運動主体感とテレキネシス感に及ぼす影響を調査した.実験の結果,物体の速度が運動主体感およびテレキネシス感に作用することが示された.

- 3A2-10

- 低呼吸状態における視聴覚情報の動的提示による瞑想状態への誘導

〇永田 簾(東京大学)、郭 凱(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 現代において、心身の安定や集中力の向上を目的とした瞑想に注目が集まっている。一方で、初心者にとっては瞑想状態の感覚がつかみにくく、習得までに時間を要する点が課題となっている。本研究では、瞑想中に見られる低呼吸状態に着目し、徐々にその状態に移行する視聴覚情報をVR空間内で提示する手法を構築した。これにより、深い瞑想状態への導入を簡易化する方法を示し、瞑想初心者の実践支援につながる知見を得た。

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

テレプレゼンス

- 3B2-01

- 裸眼立体視ディスプレイを用いたバーチャルバックミラーシステムの提案

〇篠原 七海(明治大学)、三武 裕玄(明治大学) - 本研究ではソーシャルVR内における他者の存在感を自然に提示する手法として,裸眼立体視ディスプレイを用いたバーチャルバックミラーシステムを提案する.鏡という日常的なメタファーに着目し,ディスプレイにVR空間が反射して映り込んでいるかのように提示することで,現実空間にVR空間が重なって存在するような視覚体験を実現する.これにより,VR空間内の他者がユーザと同じ空間に存在しているような感覚をもたらすことを目的としている.予備的な印象調査を通じて,本手法がHMDに依存しないPC作業と両立可能なソーシャルプレゼンス提示手法として有効である可能性が示唆された.

- 3B2-02

- ヘッドマウントディスプレイを用いた遠隔操縦システムの提案と仮想空間における評価

〇田窪 渓太(防衛装備庁 陸上装備研究所)、上村 圭右(防衛装備庁 陸上装備研究所)

- 3B2-03

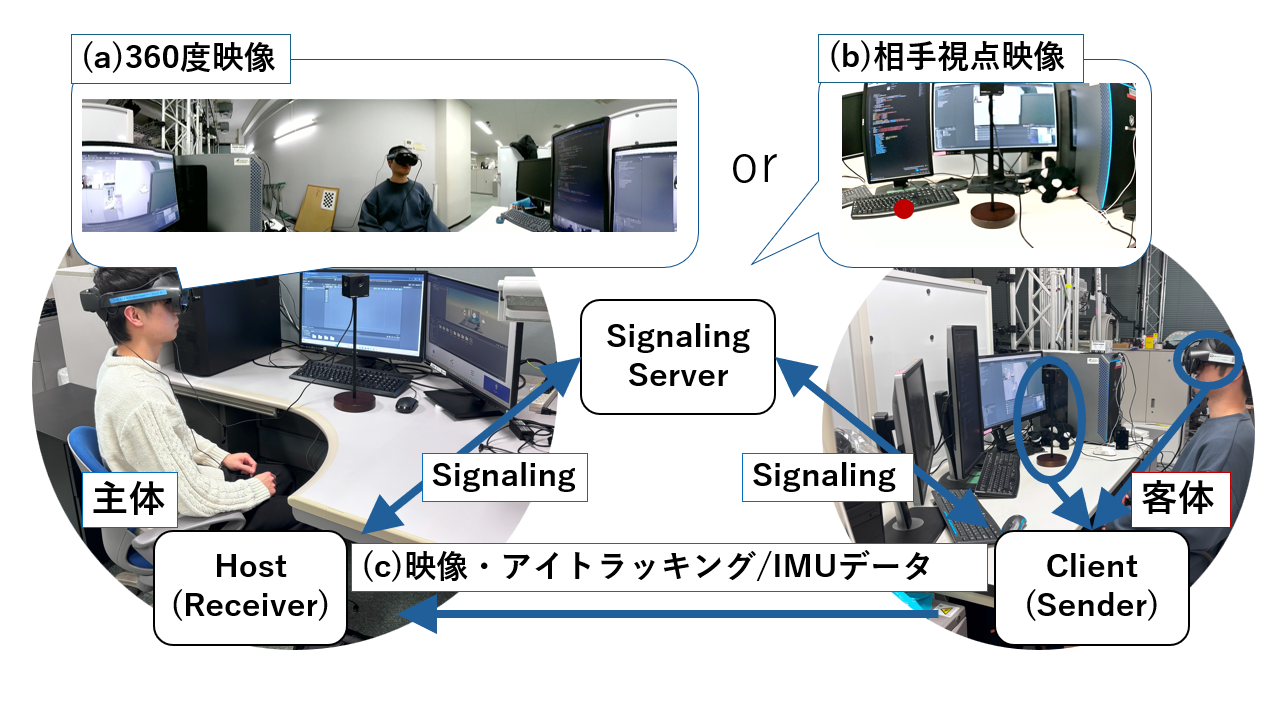

- 視点取得可能な実写映像に基づく没入型テレコミュニケーションに関する検討

〇宍戸 海(筑波大学)、謝 淳(筑波大学)、井上 雅彦(鳥取大学)、北原 格(筑波大学) - 従来のビデオコミュニケーションはカメラの視野が固定かつ狭く、相手の意図や感情、状況理解が困難である。本研究では360度カメラとHMDを組み合わせた没入型遠隔コミュニケーションシステムを開発し、周囲環境と相手視点の両方を提示することで包括的理解の実現を目指す。実験では従来システムと比較して身体動作の視認性と感情理解の有意な向上が確認された。このシステムは遠隔教育や協働作業への応用が期待される。

- 3B2-04

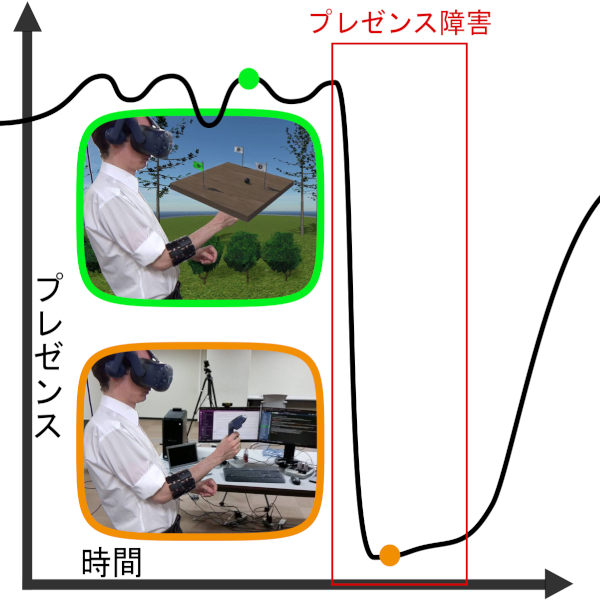

- VR体験中に起こるプレゼンス障害の連続的な評価

〇シルム ヨハネス(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 一般に「臨場感」とも呼ばれる「プレゼンス」は,VRの重要な指標である.本研究では,VR体験が終わった直後にその体験の録画を再生し,実物のスライダを持たせたユーザに体験を振り返らせて連続的にプレゼンスを評価させている.このデータからは,プレゼンスが一時的に著しく低下する「プレゼンス障害」が発生するタイミングを特定できる.実験の結果,プレゼンスのPIとPsiという2つの次元に亘って,障害の強さの順位が分かった.

- 3B2-05

- VR 空間における他者アバターの存在が課題遂⾏に与える影響

〇田鍋 敦希(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VR 空間上での他者との共作業に着⽬し、VR 空間において他者の操作する共作業者アバターや操作されない共作業者を模したアバターが存在することが課題遂⾏に与える影響を客観指標と主観指標の両側⾯から探究した。結果として、客観指標からは差異は⾒られなかった。⼀⽅主観指標からは「VR空間上に存在するアバターは共作業者として認められる」ということが考えられた。

- 3B2-06

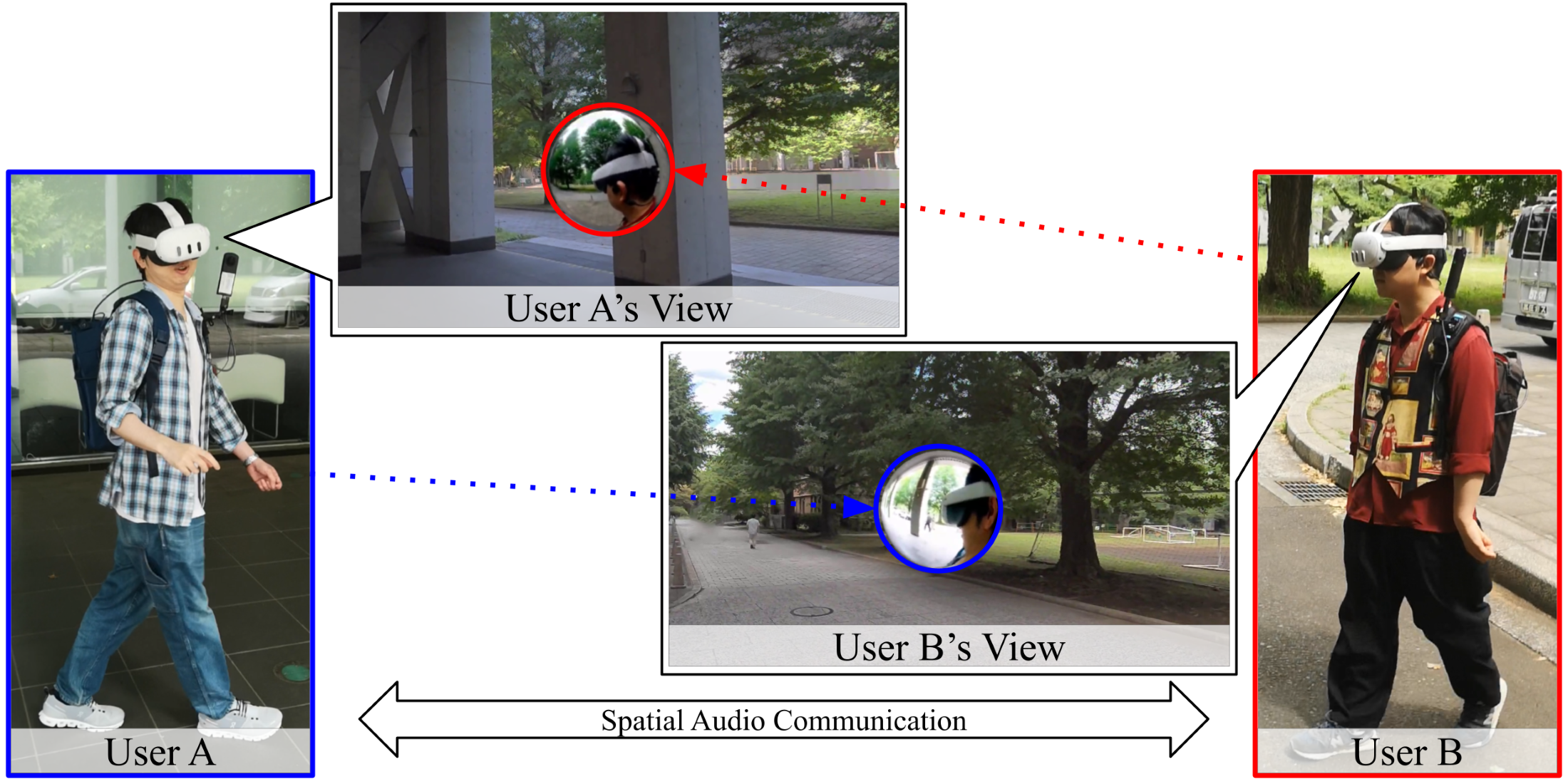

- RemoteWalker:遠隔ユーザー同士で対称に歩行体験を共有しあうシステムの提案と基礎的ユーザースタディ

〇矢崎 武瑠(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 多くの屋外向け装着型テレプレゼンスシステムでは,ユーザー間の関係が非対称であり,相互に環境を共有しあうコミュニケーションの実現は難しい.本研究では,屋外にいる遠隔ユーザー同士がビデオシースルー型HMDと360度カメラを用いて,周囲環境や移動情報を対称に共有しながら歩行するシステムRemoteWalkerを提案する.また,基礎的ユーザースタディを通じて明らかになった有効性と課題について報告する.

- 3B2-07

- 手型ロボットアバタを用いた多形態テレイグジスタンス

〇佐々木 智也(東京理科大学、東京大学)、下林 秀輝(東京大学)、廣瀬 雅治(東京大学)、上田 陽太(東京大学)、吉田 英一(東京理科大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 人間の手の巧みな動作の再現を目指し、物体操作の性能向上を目的としてロボットハンドが研究されている。一方で、ロボットハンドの多自由度系を利用して自律ロボットとする手型ロボットアバタが提案されている。本研究では、ヒューマノイドロボットの一部として機能する形態と、本体から分離して独立した手型ロボットアバタとして機能する形態を切り替えることで、複合的な身体を操作できるテレイグジスタンスシステムを提案する。

- 3B2-08

- 遠隔操作ロボットを利用した現実空間拡張コンテンツ「R-Metaverse」- 第4報 ー音声システムがソーシャルプレゼンスに与える影響の調査ー

〇錦織 勇飛(立命館大学大学院 情報理工学研究科)、BUI HUY HOANG(立命館大学大学院 情報理工学研究科)、細田 侑也(立命館大学 情報理工学部)、李 周浩(立命館大学 情報理工学部) - 遠隔操作ロボットを用いた新たなメタバース空間である,R-Metaverseにおいて,ロボットから参加するユーザの通話音声の出力方法がソーシャルプレゼンスに与える影響を検証した.スマホで参加するユーザが聞く通話音声として,以前までの手法であるヘッドホン出力に加えて,新たにロボットにスピーカーを取り付け,ロボット本体から音声が聞こえる場合の2条件を比較し,その効果を主観評価によって明らかにした.

- 3B2-09

- 分身ロボットを通じてバーガーショップで働く外出困難者の経験に関する質的調査

〇畑田 裕二(東京大学)、武内 一晃(株式会社オリィ研究所)、山﨑 洋一(神奈川工科大学)、吉藤 オリィ(株式会社オリィ研究所)、葛岡 英明(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では、東京のハンバーガーショップにおいて分身ロボットを通じて遠隔接客に従事する外出困難者(パイロット)の経験を調査する。パイロットと店舗の現場スタッフへのインタビュー調査を通じて、パイロットが現場スタッフや顧客と協調や関係構築を行うにあたって直面している課題を特定することで、テレプレゼンスロボットを通じた協働・社会参画のガイドラインについて考察する。

- 3B2-10

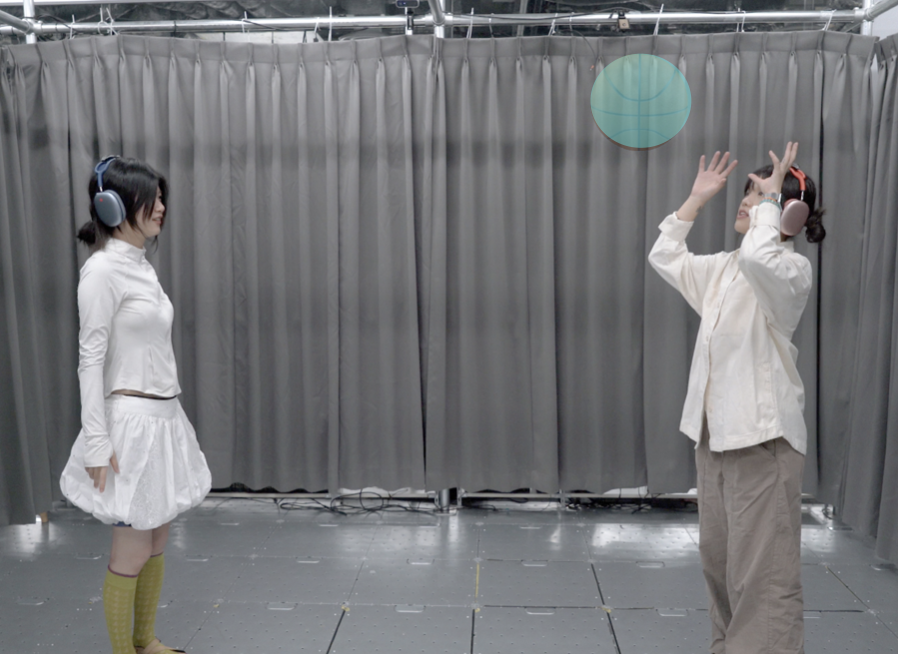

- 聴触覚共有型バイブロスケープによる存在感共有手法の基礎検討

〇沈 家宜(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、彭 涵睿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、山村 風子(株式会社テレビ朝日)、香川 凌也(株式会社テレビ朝日)、横井 勝(株式会社テレビ朝日)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 近年、メタバースを介した遠隔コミュニケーションが注目されているが、映像やロボットなど、依然として視覚情報を用いたアバターの表現が主流である。本研究では、視覚情報を用いずに聴覚と触覚を用いた遠隔ユーザの存在感を伝達・共有する手法を提案する。ユーザの位置・頭部追跡システムと、空間音響と振動フィードバックを統合し、複数人に見えない存在感を共有させる聴触覚環境を実装し、公開展示においてフィードバックを得た。

- 3B2-11

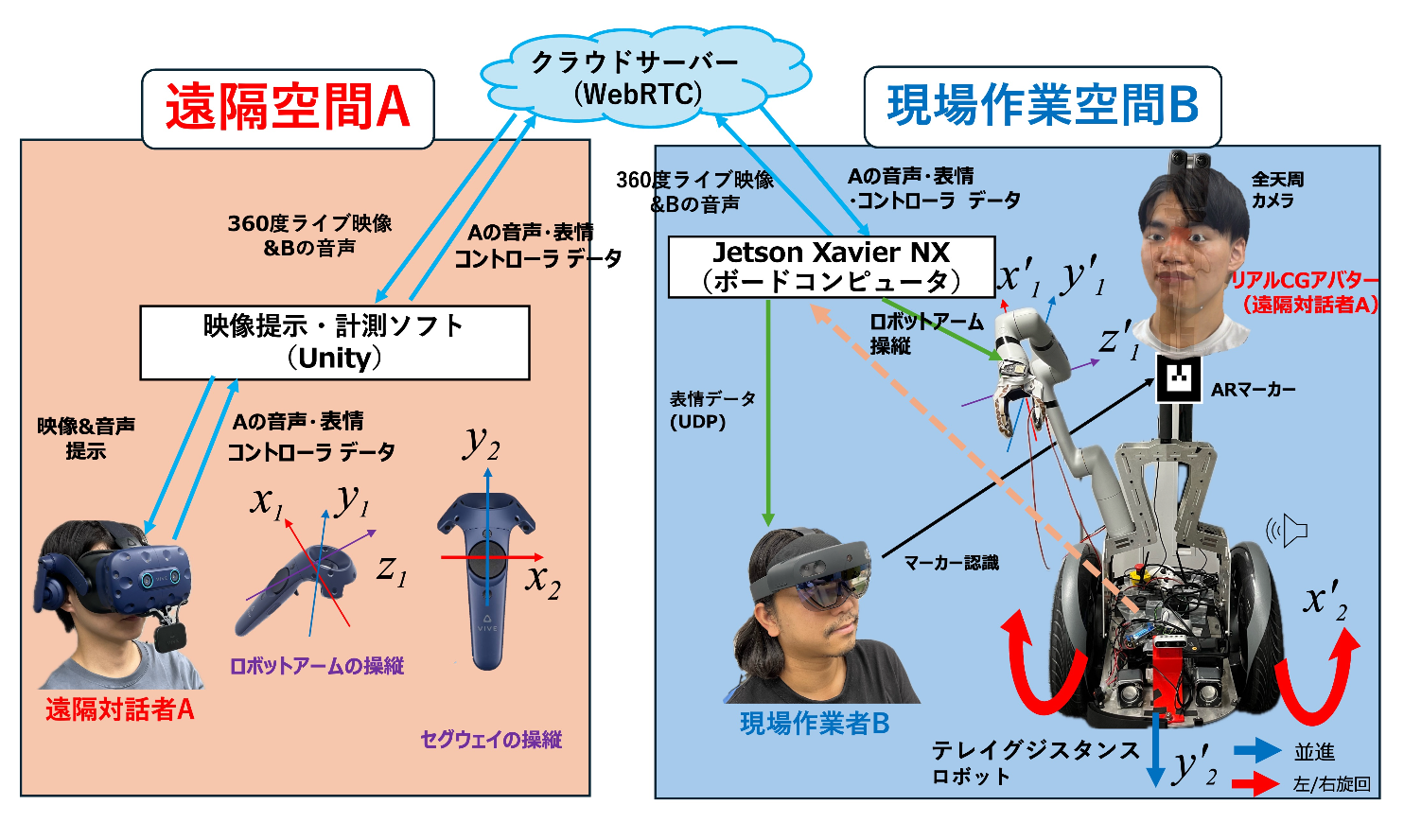

- テレイグジスタンスアバターロボットによるXR遠隔作業・対話システムに関する研究

〇米田 悠人(元 東京都立大学大学院)、小島 優希也(東京都立大学大学院)、福地 庸介(東京都立大学大学院)、YEM VIBOL(筑波大学大学院)、池井 寧(東京大学大学院)、西内 信之(東京都立大学大学院) - 本研究では,テレイグジスタンスロボットとXR技術を統合し,遠隔対話者の存在感と非言語コミュニケーションを強化するXR遠隔作業・対話システムを構築した.遠隔対話者の表情を3D表示のリアルCGアバターで再現し,自然な対話環境を実現した.評価実験では,2D表示と比較して3D表示は対話者の存在感や非言語情報の伝達を有意に向上させ,ロボットアームによるタスク完遂を通じて提案システムの有効性が示された.

- 3B2-12

- 識別子連携分散フォーマットに基づく多感覚の経験共有プラットフォームの基礎検討

〇東 治臣(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、朱 宇凡(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Brophy Jack(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Rasa Ismael(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、森田 迅亮(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 視聴触覚など多感覚の記録・保存・再生は重要であるが,スマートフォンによる動画撮影など従来のデジタル機器を用いた経験共有は視聴覚が中心であり,触覚を含む多感覚の記録・保存・再生を一体管理する仕組みの普及には至っていない.本研究では異なる機器が生成する映像・音響・触覚の記録データを識別子で束ねたフォーマットで分散保存し,識別子を用いてデータを参照することで同期再生できるプラットフォームの基礎検討を行った.実装例として小型筐体の経験共有ボックスを試作して,本プラットフォームを用いた多感覚の経験共有の可能性を示す.

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

ユーザインタフェース2

- 3C2-01

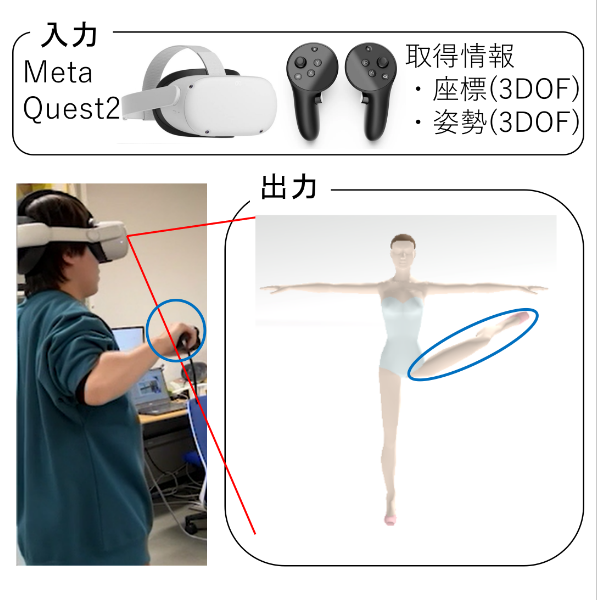

- ハンドコントローラを用いた関節操作によるVRアバタの動作作成

〇開田 拓翔(龍谷大学大学院 先端理工学研究科)、曽我 麻佐子(龍谷大学大学院 先端理工学研究科) - 本研究では,手に持ったコントローラの移動・回転をVRアバタの各関節に割り当てて人体動作を作成する手法を提案する.手首とその他の関節の可動域の割合をマッピングするモードとコントローラの姿勢を各関節に一定時間の遅延を設けて順番に代入するモードを実装した.これにより,実演が難しい繊細な動作の作成に加え,モーションキャプチャなどでは扱いづらい鎖骨や背骨といった関節の直感的な操作も可能となる.

- 3C2-02

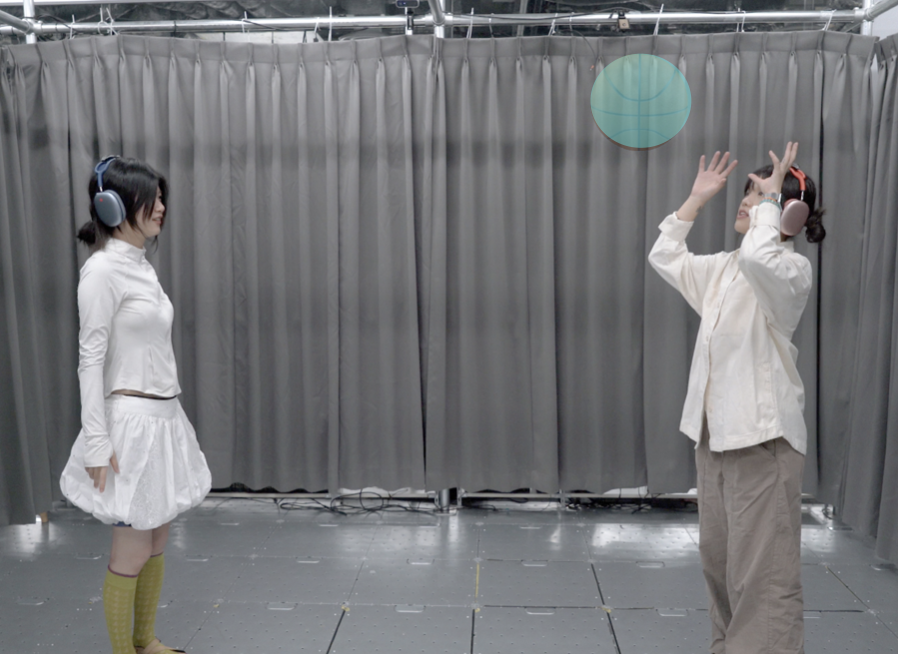

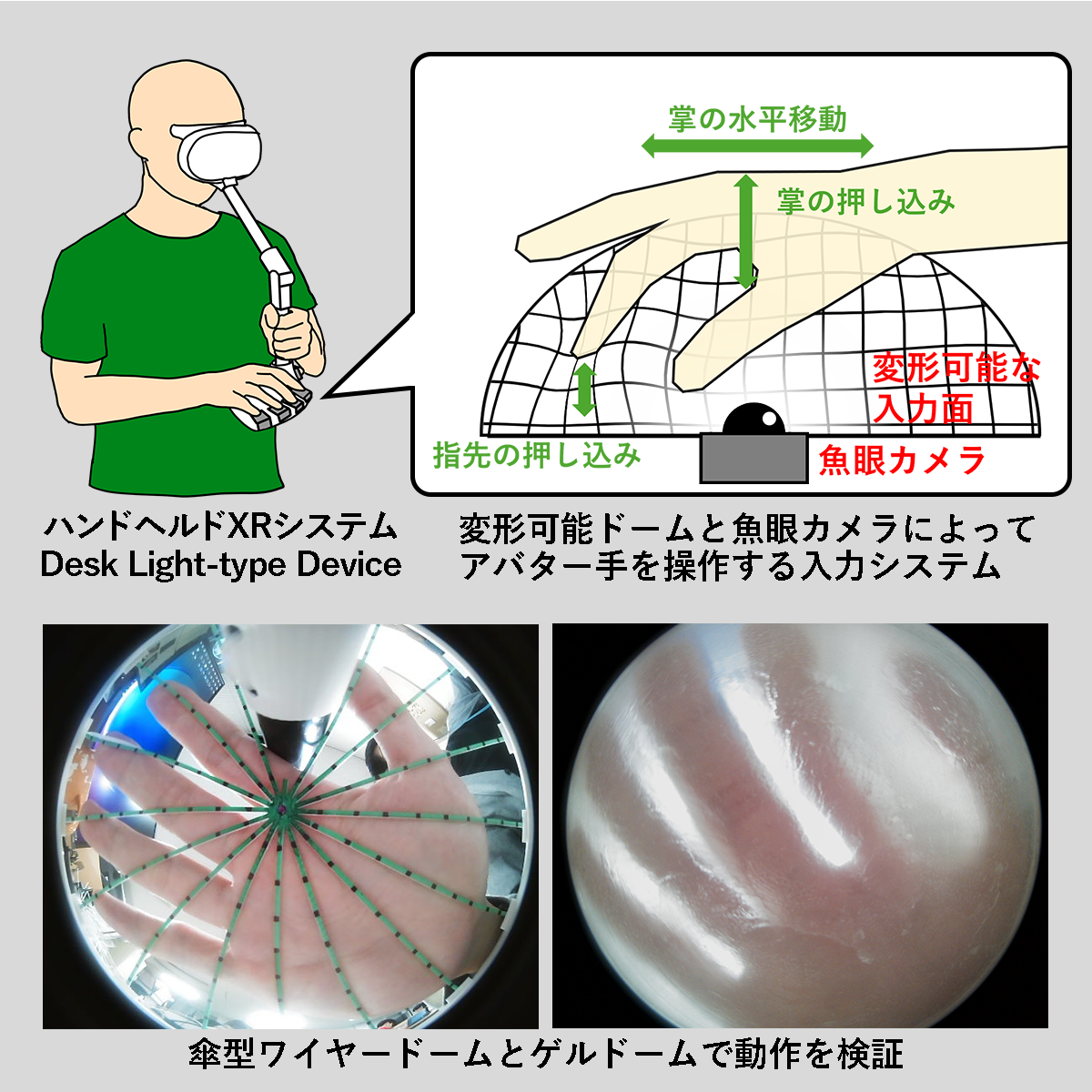

- 変形可能なドーム面への手指押し込み動作の画像認識に基づくアバター操作

〇小西 遥登(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学)、佐藤 宏介(追手門学院大学) - 著者らはこれまでに、HMDに棒状の把持部と入力装置を結合した一体型ハンドヘルドVRデバイスを提案した。本研究ではその入力装置として、変形可能なドーム形状とそれを内側から撮影するカメラを使用することを提案する。本提案手法では、ユーザが手を乗せて動かすことによるドーム形状の変形をカメラで撮影し、取得された手の動き入力をアバター手の操作などに利用する。本発表では、この提案手法を実装し得られた知見を示す。

- 3C2-03

- VR空間における両手・視点と独立した3次元移動インタフェースの検討

〇佐藤 力樹(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学) - 宇宙空間とアクションを合わせたVRコンテンツでは,3次元移動と同時にオブジェクト操作や周囲目視が求められる.本研究では,両手・視点と独立した6自由度運動制御の実現を目指す.まず足の位置・接地圧による6自由度運動制御法を試作したが,制御方法が分かりづらい,意図しない入力が発生するなどの課題が判明した.それらの解決に向け,足,上半身,肩の動作を併用した4自由度運動制御法を試作したところ,より効率的な移動制御ができる可能性が示唆された.

- 3C2-04

- VR環境でのFPSゲームを対象としたポインティング動作の反応速度の特性調査

〇伊藤 大滋(東京工科大学)、盛川 浩志(東京工科大学) - 本研究では、PCとVRのFPSゲームでの照準操作の反応速度の変化を検討した。実験では、正面から左右50度まで11箇所にランダム出現するオブジェクトをクリックさせるタスクを行った。クリックまでの反応時間を測定した結果、VRではPCより反応速度が遅くなった。参加者の口頭での意見からも「VRの方が難しい」との意見が多かった。今後の課題として、ポインティングにかかる動作について詳細に分析を行っていく。

- 3C2-05

- 360CityGML: 実世界360度映像とCityGMLを融合した都市空間可視化システムの構築と評価

〇坂野 達郎(東京大学)、武縄 瑞基(東京大学)、杉本 直樹(MMMakerSugi)、W ̈ohler Leslie(東京大学)、池畑 諭(国立情報学研究所)、相澤 清晴(東京大学) - 本研究では、3D都市モデル(CityGML)と街中の360度映像を融合した都市空間可視化システム360CityGMLを提案する。これにより、ユーザーはアバターを操作して写実的な都市空間を探索し、歩行者視点から地理情報を把握することができる。この構築に向け、モデルと映像の位置合わせ手法、およびアバター位置に応じたモデルへの映像の動的なテクスチャ投影を提案し、ユーザー実験でシステムの評価を行なった。

- 3C2-06

- フィンガーフリー型振動デバイスによる擬似牽引力提示とそのVR応用

〇伊藤 充(三菱電機株式会社)

- 3C2-07

- 実物体と高精度に合致する3DオブジェクトのVRモデリングシステムの構築

〇小林 馨太(関西学院大学)、井村 誠孝(関西学院大学)

- 3C2-08

- 日常生活の3Dジャーナリングと状況依存記憶想起に関する考察

〇小泉 恵未(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、森田 迅亮(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、東 治臣(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Mark Armstrong(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究は,日常生活における些細なシーンを記憶し,後に鮮明に思い出すための技術的手法の開発を目的として,当時のシーンを立体的かつ没入的に再現することによる状況依存的な記憶想起と,複数シーンを同一空間上に重畳することによる時間軸の俯瞰の可能性に着目し,生活シーンにおける主観的な体験の記録・再生手法の探索的開発と1組の親子による予備的評価を行った.本稿では,著者自身がプロトタイプを利用した体験の内省的記述を通じて,立体的なジャーナリングおよび記憶想起手法のデザインについて考察する.

- 3C2-09

- 視点検出を用いたVR空間における視線誘導手法に関する研究

〇出原 至道(多摩大学) - 本研究は、VR空間内でユーザの視線を誘導するための効果的な情報提示手法を検討することを目的とする。視野中心に誘導情報を提示すれば、視認性は高いが、VR空間の観察を阻害する。一方、視野周辺に誘導情報を提示した場合、情報を確認するための視線移動が大きくなる可能性がある。本研究では、視線検出機能を持つVRヘッドセットを使用し、VR空間の鑑賞を妨げない視線誘導手法を比較検討する。

- 3C2-10

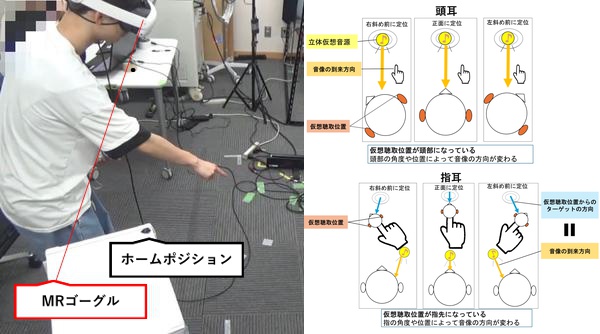

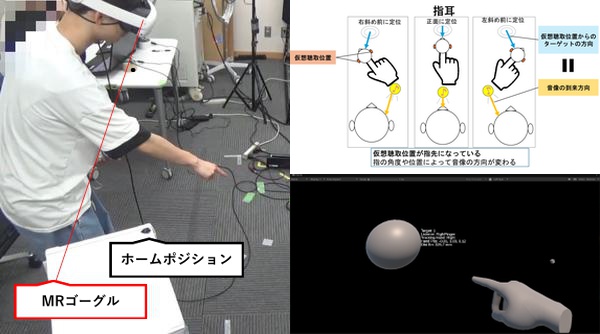

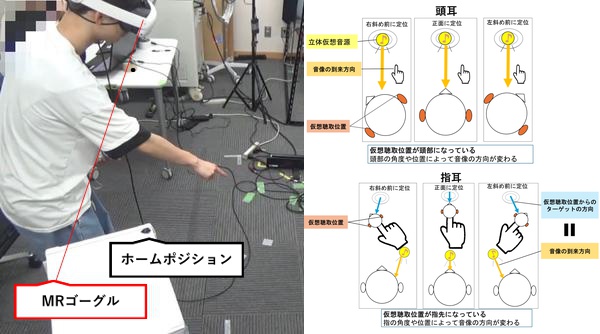

- 重度視覚障害者向け複合現実物体位置提示インタフェース〜探索方式がユーザビリティに与える影響〜

〇棟近 子竜(神奈川工科大学大学院)、村野 航大(神奈川工科大学)、金澤 悠冬(神奈川工科大学)、高尾 秀伸(神奈川工科大学、神奈川工科大学大学院) - 重度視覚障害者は視覚情報が利用困難なため,物体の位置を認知することが難しい.この問題に対し,筆者らは立体音響およびソニフィケーションを用いた複合現実物体位置提示インタフェースを開発中である.本報では,仮想聴取位置を示指先端に移動させた条件と仮想聴取位置を頭部とした条件におけるユーザビリティを比較することで,複合現実物体位置提示インタフェースの設計指針導出を行う.

- 3C2-11

- 視線操作の使いやすさ向上に関する研究―第2報 瞬目の判別と個人差―

〇原田 帆七海(東京工科大学)、高橋 秀智(東京工科大学) - 視線操作の動作としてよく使用される瞬目(瞬き)は,自然瞬目と随意瞬目の判別がつかないため,誤操作や操作遅延に繋がるケースがある.これは,瞬目を判別できる仕組みを導入することで解決することができ,現状としてもその判別手段はある.ただ,瞬きは個人差が大きい動作であるため,瞬きの速さや開閉の大きさ等を考慮した個人に最適化された判別モデルを構築することで,瞬目の判別精度を向上させる.

- 3C2-12

- 重度視覚障害者向け複合現実物体位置提示インタフェース ~ 3次元位置関係提示方法の検討~

〇村野 航大(神奈川工科大学)、棟近 子竜(神奈川工科大学大学院)、金澤 悠冬(神奈川工科大学)、高尾 秀伸(神奈川工科大学、神奈川工科大学大学院) - 重度視覚障害者は視覚情報が利用困難なため,物体の位置を認知することが難しい.この問題に対し,筆者らは立体音響およびソニフィケーションを用いた複合現実物体位置提示インタフェースを開発中である.本報では,ユーザーの示指とターゲットとの3次元における位置関係を提示する手法を4種類提案する.そして,ユーザビリティを比較することで,複合現実物体位置提示インタフェースの設計指針導出を行う.

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

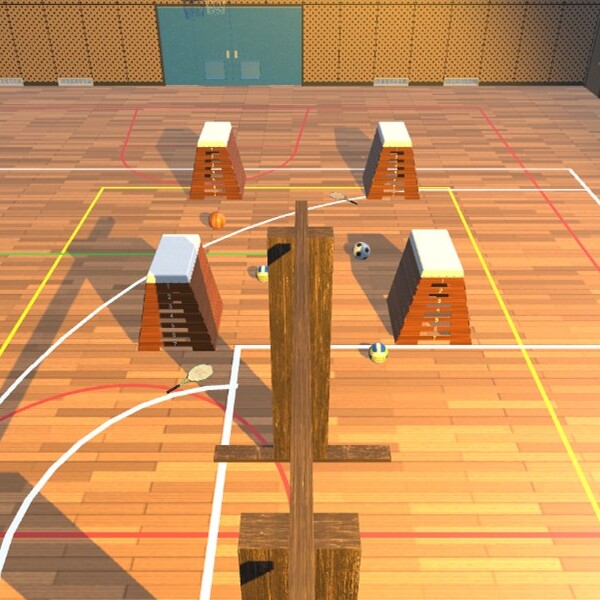

スポーツ・健康・作業支援

- 3D2-01

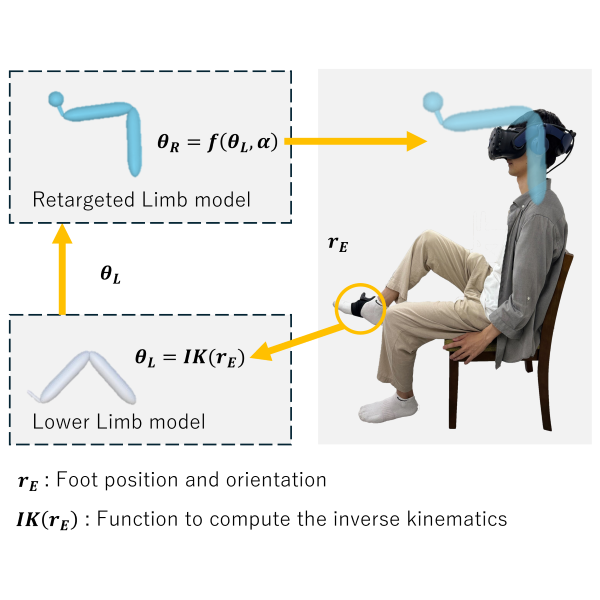

- 身体部位間リターゲティングによる作業空間の拡張

〇星 崇宏(東京理科大学)、佐々木 智也(東京理科大学、東京大学)、鮎澤 光(産業技術総合研究所)、吉田 英一(東京理科大学) - 身体機能を拡張するアプローチとして、Supernumerary Limbs がVRやロボティクスの分野で注目されており、その操作にはさまざまな手法が提案されている。その中でも、脚を用いて操作する手法では、脚とロボットアームの作業空間が異なるため、脚の操作で腕と同等の動きを実現することは難しい。そこで本研究では、異なる身体部位間で同等の作業空間を実現するためのモーションリターゲティング手法を提案し、VRタスクにおいてその評価を行う。

- 3D2-02

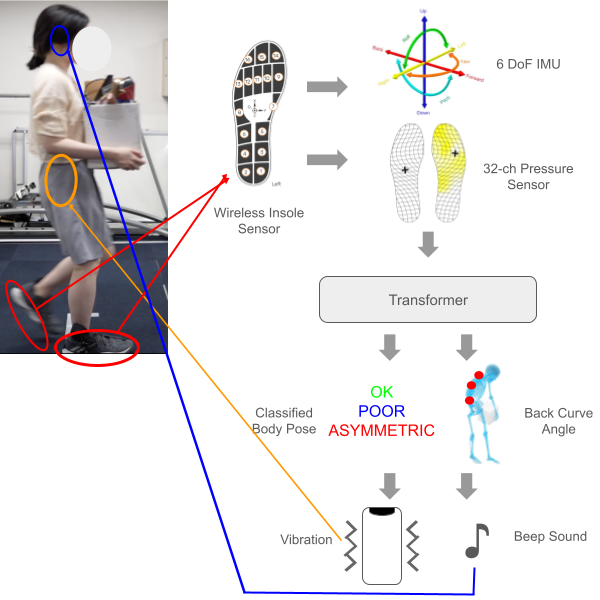

- 全盲者のための立体音響提示によるクライミング支援~室内壁での晴眼者による検証~

〇政岡 幹也(龍谷大学)、池田 聖(龍谷大学) - 全盲者によるクライミングでは、通常、口頭でホールドの位置を伝える補助者が必要である。しかし、補助者の指示が、クライマーの自律感を損なわせるという問題がある。そこでスタンドアローン型のHMDを用いて、複数のホールド位置を視線や頭部位置に応じて立体音響により提示するシステムを提案する。本発表では晴眼者の視界を遮断し、単一のホールド位置を順次提示する条件下で、平易な室内課題の登攀が可能であることを示す。

- 3D2-03

- VR環境における野球経験者と未経験者の視線行動の比較

〇鵜山 恵理(大阪公立大学大学院)、菅野 正嗣(大阪公立大学大学院) - 視線追跡機能付きVRゴーグルを用いて、ボールキャッチ時における野球経験者と未経験者の視線行動の比較を行った。その結果、野球経験者と未経験者の間では見ている場所に違いがあることが示された。

- 3D2-04

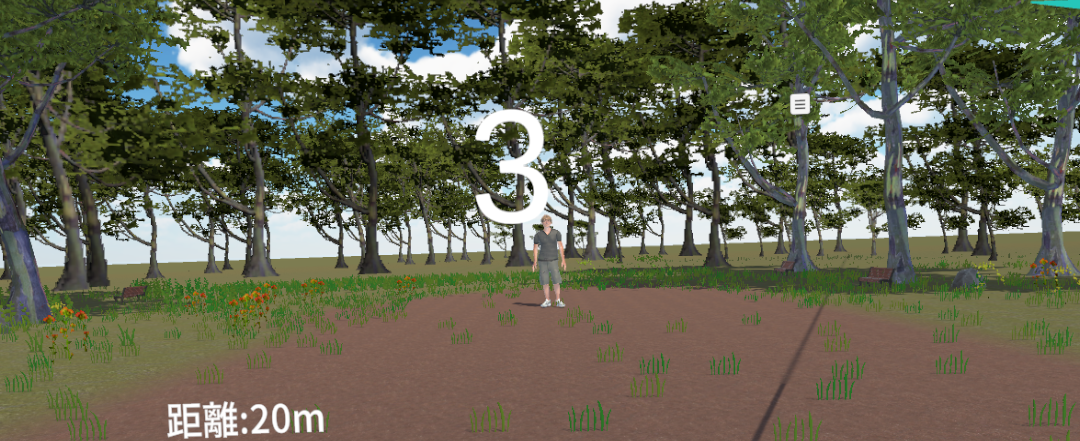

- バーチャルスクリーンの移動によるXRナレッジワーク中の頸部ストレッチング誘導手法

〇佐々木 涼(東北大学)、藤田 和之(東北大学)、田中 雄大(東北大学)、髙原 良(株式会社TATAMI)、北村 喜文(東北大学) - 本研究では,バーチャルスクリーンを空間内で移動させることにより,頭部の回転を促し,作業を中断させることなく頸部(首)のストレッチングを誘導する手法を提案する.本手法では,ユーザが注視しているスクリーンを,ユーザとの距離を保ちながら,頭部のヨー・ピッチ・ロール方向への一定量の回転を促すように移動させることにより,対応する筋肉の伸長を誘導し,凝りの緩和を支援する.

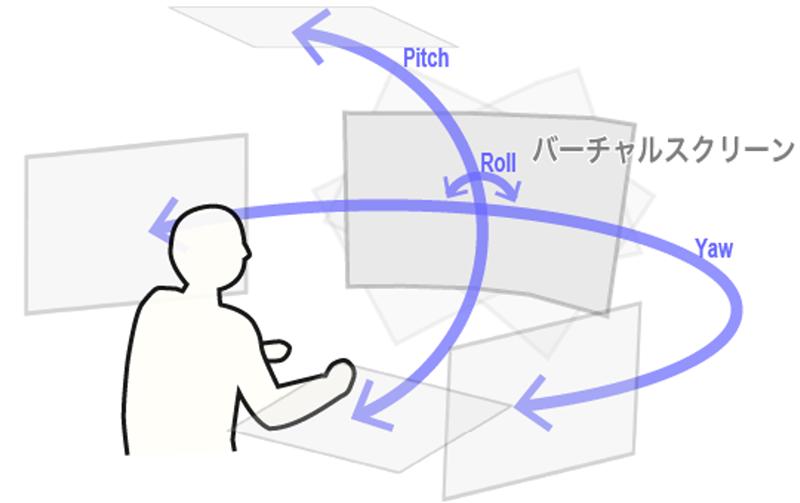

- 3D2-05

- インソール型センサを用いた歩行姿勢フィードバックシステム

〇伊藤 詩乃(東京科学大学)、Peng Yichen(東京科学大学)、Liao Chen-Chieh(東京科学大学)、Wu Erwin(東京科学大学)、小池 英樹(東京科学大学) - 危険な姿勢の検知は、正しい姿勢を保持し健康への一助となる.圧力センサは足の接地や重心の情報を持ち,新たな手がかりとなると考えられる.本研究では,インソール型センサを用いて荷物を持った状態での歩行中の姿勢推定を行い,リアルタイムの姿勢フィードバックシステムを提案する.提案システムは姿勢の分類や背中の角度を予測し,それぞれスマートフォンの振動と音声でのビープ音でフィードバックする.

- 3D2-06

- 災害時救助者支援を目的とした一人称視点でのリアルタイム点群データ取得システム

〇松本 敬(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 近年多発する土砂災害などの現場では、ドローンなどを活用した3次元再構成システムが迅速な災害復興や救助に役立っている。本研究では、深度センサを付加したヘッドマウントディスプレイを使用して一人称でのリアルタイム3次元再構成システムを構成することで、実際の救助活動を視覚的に支援するシステムを構築する。

- 3D2-07

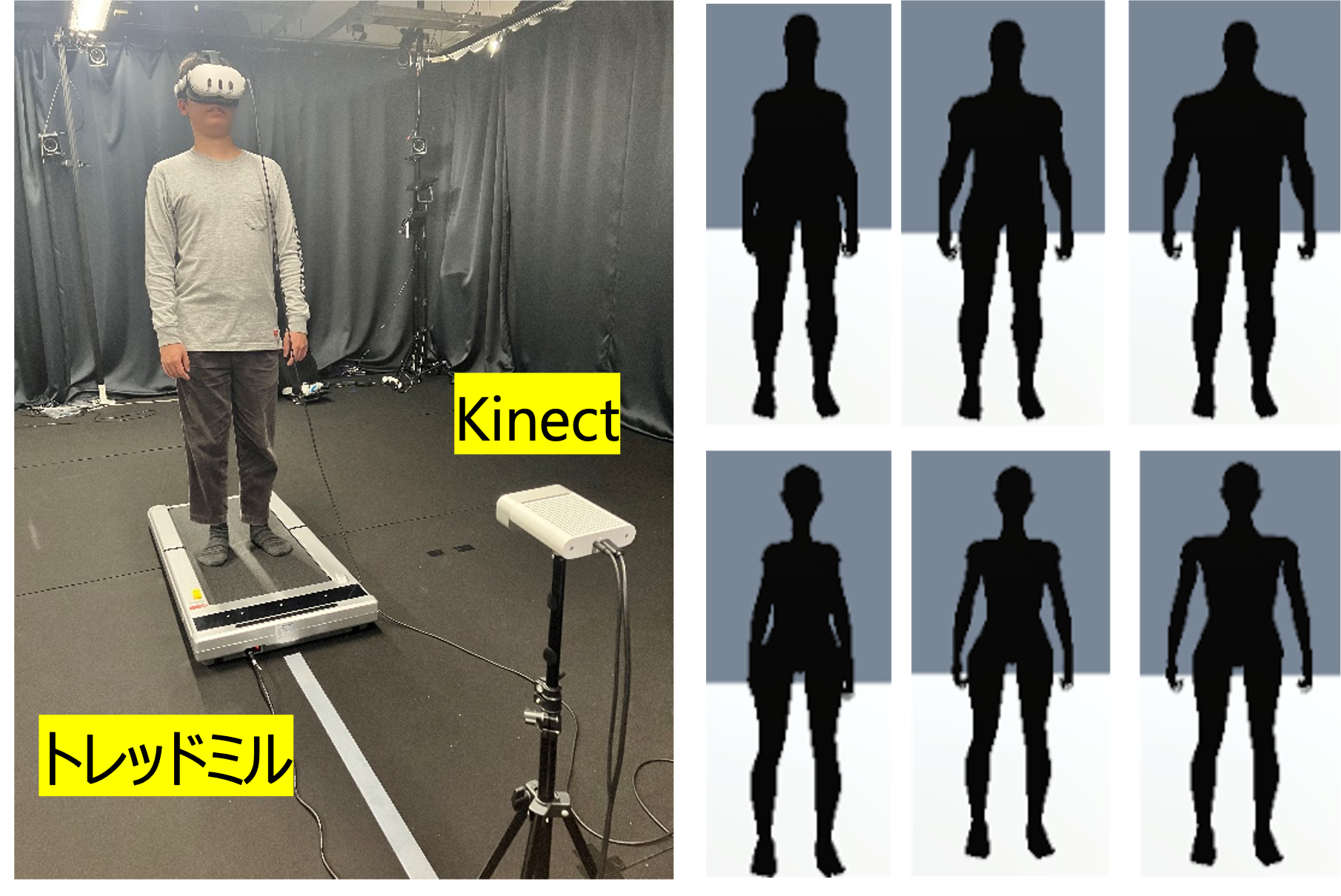

- サドル型デバイスによるバーチャル走行運動の計測

〇森田 礼功武(名古屋工業大学)、戸塚 圭亮(名古屋工業大学)、坂口 正道(名古屋工業大学) - 独自開発のサドル型デバイスは,着座式で上体を支持するため安全性が高く,VRとの親和性が高い.本研究では,サドル型デバイスを用いてバーチャル走行運動を行い,その手足の動きをモーションキャプチャを用いて計測し,トレッドミル走行や自転車エルゴメーターの運動と比較する.

- 3D2-08

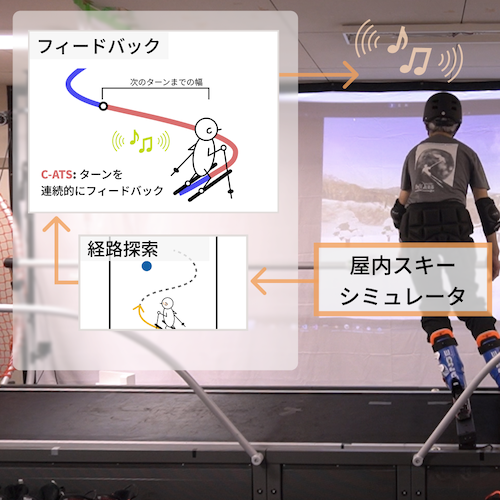

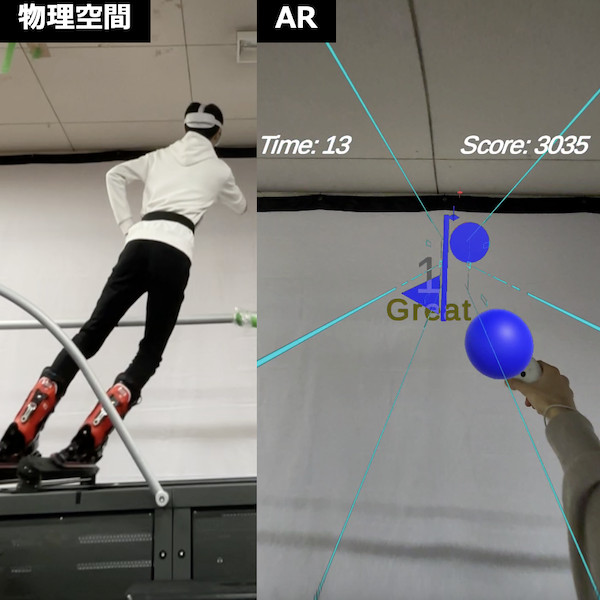

- 視覚障害者スキーのための連続的聴覚フィードバック手法の提案

〇平野 稔祐(東京科学大学)、Peng Yichen(東京科学大学)、Wu Erwin(東京科学大学)、小池 英樹(東京科学大学) - 視覚障害者スキーでは,誘導を行う晴眼者の存在が不可欠であり,トレーニングの機会が限られていた.そこで本研究では,視覚障害者が単独でスキーを行える環境の構築を目指し,連続的な聴覚フィードバックによるターン誘導手法を提案する.これにより,システムの状態とスキーヤーの安全性を常に把握可能となる.視覚障害者による実験の結果,連続的フィードバックはシステムへの信頼感の向上に寄与することが示唆された.

- 3D2-09

- 拡張現実感を用いたスキー姿勢矯正支援エクサゲーム

〇田部井 勇輝(東京科学大学)、Peng Yichen(東京科学大学)、小池 英樹(東京科学大学) - 従来のスキートレーニングでは, ポーズをとりながらターンすることで滑走中の姿勢矯正を促す手法が用いられている. 本研究では, 拡張現実感を用いたシステムにこの手法を取り入れることで, ターン時の姿勢矯正を支援するエクサゲームを提案する. さらに, ゲーミフィケーションを導入することにより, モチベーションの向上も支援する. 本稿では, 提案するシステムの実装や被験者実験, 将来の展望について報告する.

- 3D2-10

- “なんとなくやめたくなる”のはなぜか? 客観的疲労と独立した主観的継続意図の検証

〇坂中 真貴(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学)

- 3D2-11

- ボクシングにおけるアバターを用いた自己投射型トレーニングシステムの提案

〇中村 壮一(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Cheymol Antonin(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、ボクシングに取り組む人が自己理解を深めながらトレーニングに取り組める自己学習型トレーニングシステムを提案する。従来の自己学習法では、二次元映像を見返す受動的な手法が主であり、三次元かつ能動的なトレーニングのアプローチは十分に検討されていない。本システムでは、複合現実空間にユーザーの動作を再現したアバターとトレーニングを行い、システムの有効性を検証する。

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

クロス・マルチモーダル3

- 3E2-01

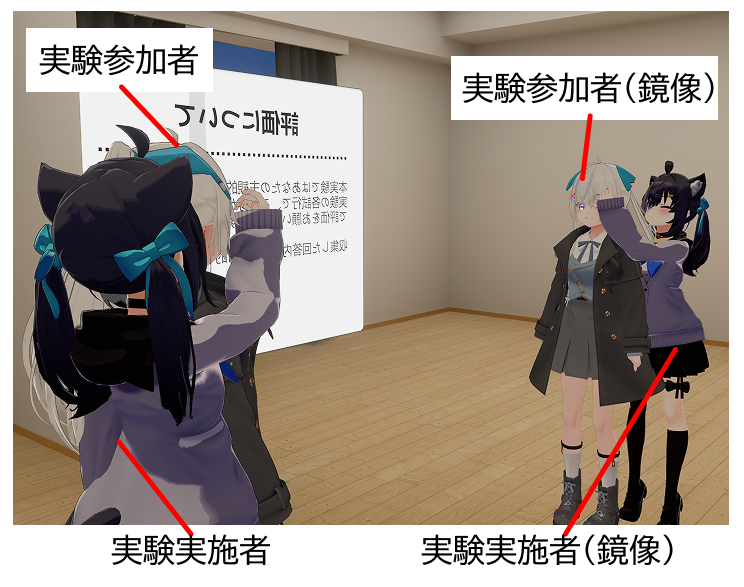

- ソーシャルVRにおけるミラーの有無とアバターの外観がPseudo-haptics効果に与える影響の検討

〇爲谷 秀太(東京電機大学)、佐藤 隆(東京電機大学) - 視覚情報により擬似的な触覚を与えることができるPsueudo-hapticsという錯覚が知られており,ソーシャルVRコミュニティではVR感覚として認知されている.しかし,その効果は個人差が大きく安定した触覚提示に課題がある.本研究ではVR感覚があると申告したソーシャルVR利用者に対し,ミラーの有無や実験実施者が使用するアバターの外観を変化させた際のPsuedo-haptics効果について検討した.

- 3E2-02

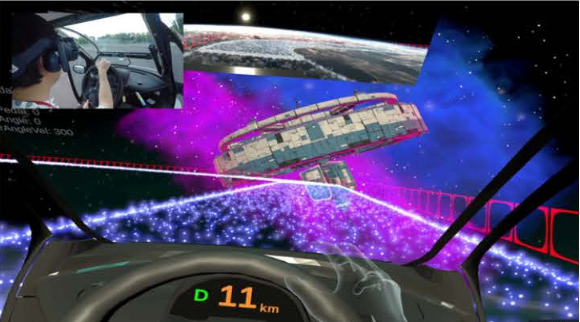

- 実車両運転型VRシステムに対するリダイレクテッドウォーキング技術の応用可能性検討

〇田中 誠大(豊田中央研究所)、小玉 亮(豊田中央研究所)、藤枝 延維(豊田中央研究所) - 限られた実空間においても広大なバーチャル空間内を自由に運転しているように体験させることを目的に,リダイレクテッドウォーキングを実車両運転型VR システムに応用する可能性を検討した.並進・回転のゲイン操作を含むアルゴリズムを実装し,開発者による主観評価を通じて,ゲイン係数1.25〜2.0 の範囲での体験を比較した.直進ではゲイン係数2.0 でも違和感は少なく,旋回時には1.75 を超えると遠心力の違和感が現れる傾向が確認された.

- 3E2-03

- Modulating Perceived Properties of Beverages Through Visuomotor Distortion in Virtual Reality

〇王 禄廷(東京大学大学院 総合文化研究科)、牛山 奎悟(東京大学大学院 総合文化研究科)、雨宮 智浩(東京大学大学院 総合文化研究科) - This study investigates how pseudo-haptic feedback in VR alters perceived weight, viscosity, and calorie content of beverages, specifically milk tea. Using slowed hand motion and magnitude estimation, we evaluate whether visual motion distortion can influence multi-sensory perception during drinking tasks.

- 3E2-04

- MR環境における視聴覚情報の重畳と歩行体験への影響

〇青木 康佑(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - MR環境における花吹雪・集中線の視覚刺激と風音の聴覚刺激が歩行体験に与える影響を検討した。Meta Quest3を用いて大学生、大学院生15名による実験を実施し、25m歩行時の速度感や歩行体験、歩行時間を評価した。結果、花吹雪と風音のある条件で速度感が最も向上し、後方の風知覚が速度感向上に寄与した。視聴覚刺激により歩行の体験、意欲が向上し、日本の歩行減少問題への技術的解決策の可能性を示すものである。

- 3E2-05

- バーチャル歩行体験における他者の効果

〇内海 朝斐(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系) - 参加者が座った状態で足裏振動と視覚情報から体験するバーチャル歩行において、参加者の前方に、他者アバターを配置し、位相を同期して一緒に歩行する条件、異なる位相で歩行する条件、歩行動作なく移動する条件を他者なし条件も含めて検討した。その結果、歩行他者がいる場合、自己移動感覚、脚運動感覚、臨場感、動機づけが高まる一方、歩行動作のない他者がいる場合には、歩行関連感覚や動機づけが低下することが示された。

- 3E2-06

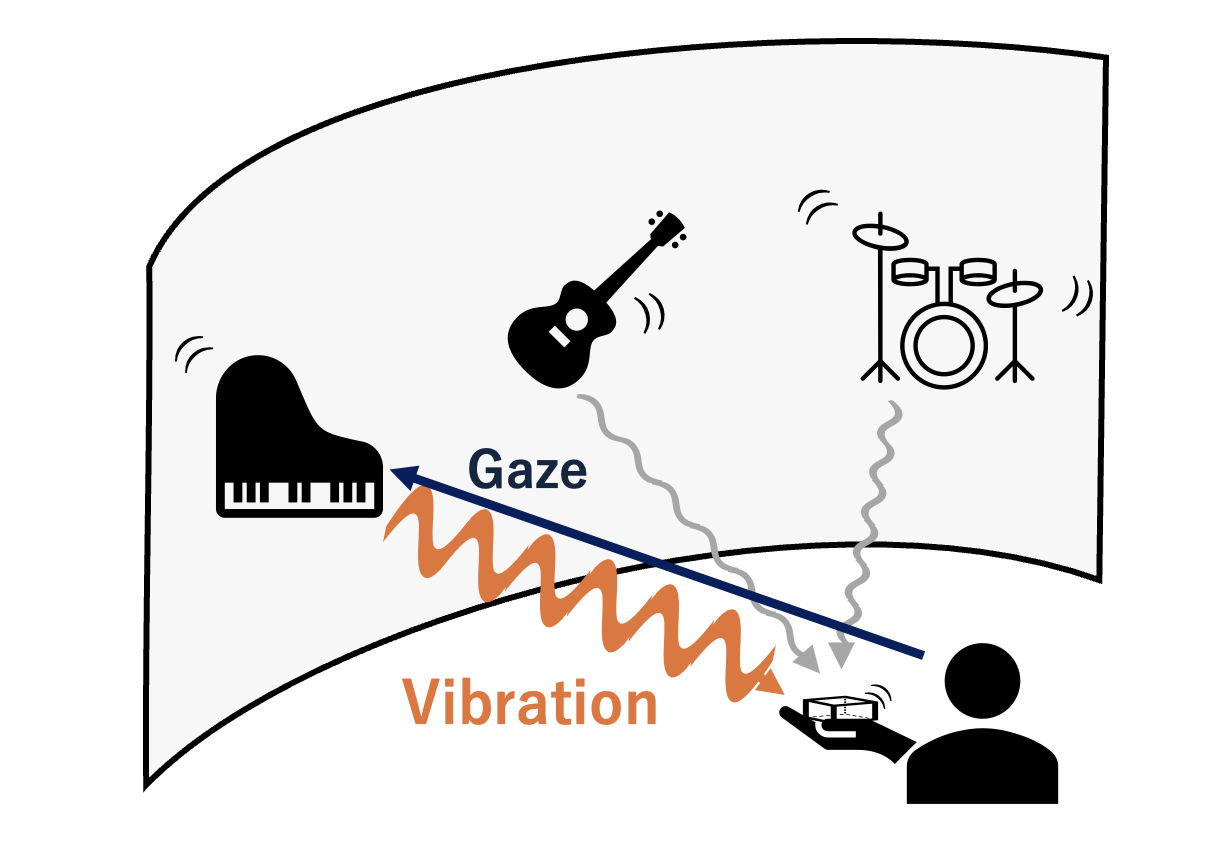

- 複数の音源対象を持つコンテンツの視聴における 視線に応じた振動触覚提示手法

〇金井 美桜(東北大学)、藤田 和之(東北大学)、村上 聡(東北大学)、齋藤 五大(東北大学)、北村 喜文(東北大学) - 視聴覚コンテンツに振動触覚を同期させて提示することで視聴体験の質が高まることが知られているが,コンテンツ内に振動源が複数存在する場合はあまり想定されてこなかった.本研究では,視聴者の視線方向に基づき複数の振動源に対応した振動振幅を動的に制御する手法を提案する.複数楽器を同時に演奏するコンテンツを用いたユーザ実験の結果,本手法がコンテンツ視聴時の没入感や主観的な触覚感度を高めることが示唆された.

- 3E2-07

- VRChat上での実験空間構築と身体化感覚の計測

〇近藤 亮太(東京大学)、櫻田 国治(東京大学、慶應義塾大学)、小柳 陽光(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、廣瀬 通孝(東京大学) - アバタがユーザの運動に同期して動くことで身体化感覚が生起する。しかし,実験室実験では5分程度のアバタ学習にとどまっており,長期間学習した際の身体化感覚は明らかとなっていない。本研究では,VRChat上に実験空間を構築し,既にアバタを長期間使用しているVRChatユーザの身体化感覚を計測することで,長期的なアバタ使用が身体化感覚に及ぼす効果を調べた。

- 3E2-08

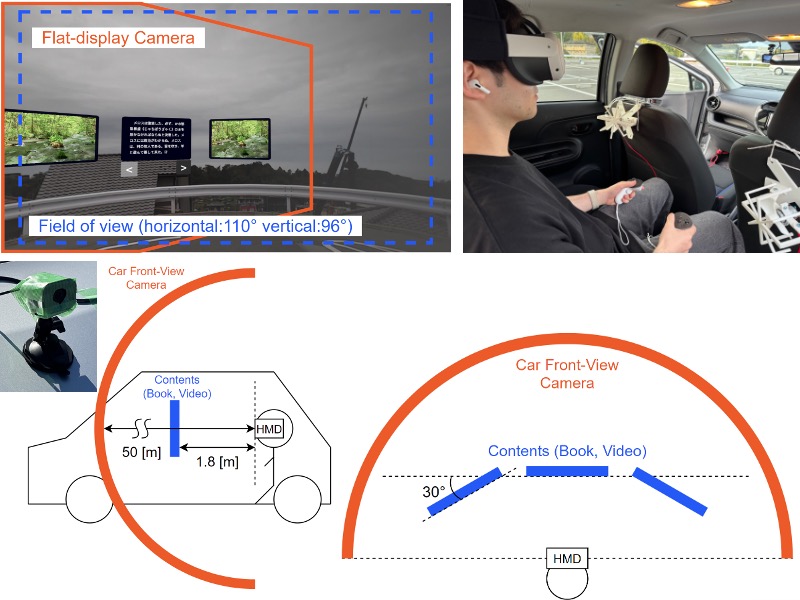

- 車両後部座席でHMDマルチディスプレイ視聴時の動揺病に半球型車両前方背景映像と車速比例気流の提示が与える影響

〇佐藤 勇起(茨城大学)、佐藤 龍熙(茨城大学)、和田 隆広(奈良先端科学技術大学院大学) - 車両後部座席でHMDのマルチディスプレイを視聴すると,車外視覚が遮断され,車両運動の手がかりが欠如し動揺病が生じやすい.本研究では,左右ディスプレイ視聴に伴う頭部旋回時にも車両運動を周辺視野で把握可能な半球型車両前方背景映像と,車速比例気流を後部座席乗客に提示し,動揺病軽減効果を予備的に検証した.5名中3名に軽症化が見られた一方,映像の激しい動きにより悪化する例もあり,表示方法の改善などが必要である.

- 3E2-09

- VR空間における入浴効果の心理・生理的評価

〇髙橋 直馬(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - コロナ禍を契機にオンラインコミュニケーションが普及する中、VRChatの利用者も増加し、同環境でクロスモーダル現象を実感する声が多く報告されている。本研究では、VR空間における温泉入浴体験が心身に及ぼす影響を調査し、温泉らしい視覚・聴覚刺激が体感温度の上昇とリラックス効果をもたらすことを明らかにした。

- 3E2-10

- 熱風ディスプレイの体験設計に向けた基礎検討:爆発シーンを用いた提示方向の影響評価

〇森嶋 理沙(名城大学)、服部 光稀(名城大学)、目黒 淳一(名城大学) - コンテンツに熱風刺激を合わせることでより臨場感のある体験が提供可能であるが,視聴覚向けと比べて熱風ディスプレイは普及しておらず刺激の設計論が確立されていない.そこで,熱風刺激があるシーンを分類して適した刺激の特徴を調査する.本研究では,前後左右が爆発するシーンに対し熱風を顔正面やうなじに提示し,方向の違いがリアリティに与える影響を検証した結果,顔正面の方がリアリティがより高い傾向が確認された.

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

身体性認知2

- 3F2-01

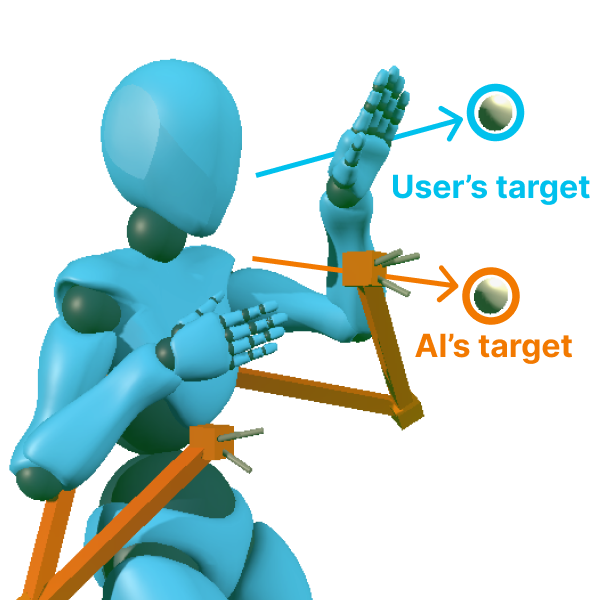

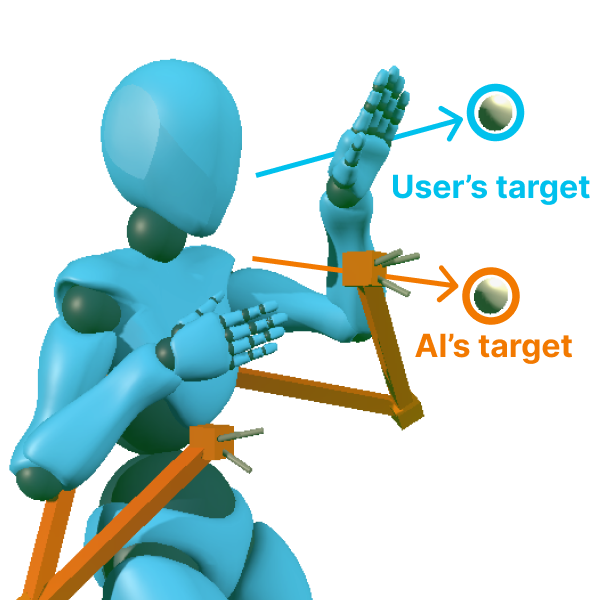

- 行為主体感保持のためのユーザ運動同期を用いた追加肢操作システム

〇山口 周(東京大学)、橋本 健(ソニーコンピュータサイエンス研究所)、峯 大典(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 生来の身体に無い肢体をユーザに付加する追加肢は身体の補助・拡張手法として期待されているが,行為主体感を伴った全身操作には相応の身体的・認知的負荷を要する課題があった。本研究では,AIが動作計画を立てた追加肢の運動を、ユーザの手の運動に同期して半自律的に実行する制御手法を提案する。腕を同時に複数本動かしてタスクを行っているようユーザに感じさせることで、行為主体感保持と操作負荷軽減の両立を図る。

- 3F2-02

- 三人称視点VRにおける身体所有感の切り替えとその影響要因の検討

〇胡 佳儀(東京大学)、郭 凱(東京大学)、康 中睿(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 三人称視点VRでは,アバターと大いなる存在の双方を操作可能だが,状況に応じた身体所有感の変化は十分に明らかになっていない.本研究では,アバタータスク種別と大いなる存在の関与度を操作し,各対象に対する身体所有感の主観的変化を評価した.その結果,大いなる存在の関与度が高い場面ではそちらに所有感が移りやすく,アバターが積極的にインタラクションする場面ではアバター側への所有感が強まる傾向が確認された.

- 3F2-03

- 足の半拘束状態におけるアバタの全身姿勢推定

〇真柄 智輝(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - 本研究ではユーザの足を半拘束した状態において6点トラッキングのようにアバタの全身の姿勢を推定する手法を提案する。具体的にはスリッパ型のデバイスを使い、足の動きを力センサで入力することによって、アバタの足と腰のリグの位置と姿勢を推定し、疑似的なトラッカーの位置姿勢とすることによって、HMDと両手コントローラによる6点トラッキングされた状況に見せかける。

- 3F2-04

- 取り下げ

- 3F2-05

- 歩行時の上肢運動を用いた身体表象の変容技術に関する研究

〇旭 博佑(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、前川 和純(東京大学)、門内 靖明(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - VRにおいてアバタとユーザ間の形態が大きく異なる際に身体所有感が低下することが報告されている。本研究では、歩行時の上肢運動調整が異なる体幅を持つアバタへの適応時に及ぼす影響を検証した。実験では、歩行時の腕の広げ方がその後の身体表象を変容させ、アバタへの身体所有感を促進する効果が確認された。本研究から、歩行介入に伴う身体表象変容が、多感覚同期を用いた従来のアバタ適応を補完する可能性が示唆された。

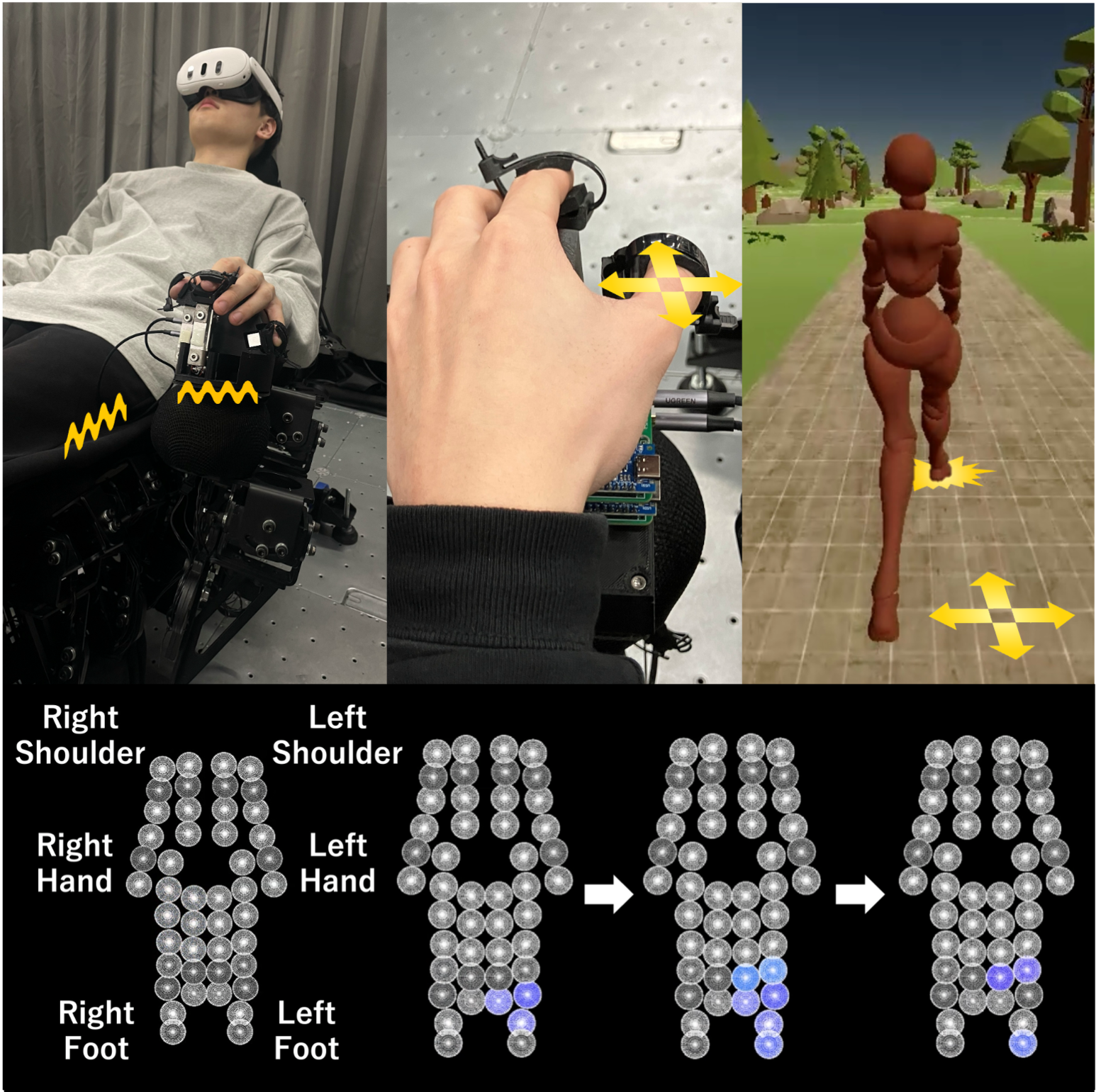

- 3F2-06

- VRアバター操作のための微細入力と全身触覚提示による身体所有感維持手法の検証

〇白川 太地(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、花光 宣尚(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、Enhance Experience Inc.)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、橋本 健(ソニーコンピュータサイエンス研究所)、新居 英明(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Person Tanner(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究は,身体を動かさずに微細な力入力でアバタを操作する状況において,全身触覚提示を用いて身体所有感を維持する手法を提案する.身体所有感の維持には,力入力で表現される動作意図と身体感覚の一致が重要であると考え,親指操作による移動と下肢への触覚提示を組み合わせたプロトタイプを構築した.また,座位でのVRアバタ操作において,本手法が身体所有感の維持に寄与するかを予備実験で検証した.

- 3F2-07

- モーフィングによるバーチャル腕の変形が身体化に及ぼす効果

〇村上 太一(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系) - アバタへの身体所有感を高めるためには脳内の身体イメージと視覚提示されたアバタの身体情報の差異を低減させることが有効であると考えられている。筆者らは身体所有感を獲得したアバタAから、外見が異なる違うアバタBに変身する際にアバタの透過度を線形に変化させていく手法を提案した。本研究では、さらに身体性の違和感を低減させることを目的としてアバタ間のモーフィングを導入し、身体性への影響を調べた

- 3F2-08

- 上肢装着型力覚提示装置を用いた身体の空間的拡張が 巨大アバタによる破壊行動時の身体性に与える影響

〇澤橋 龍之介(中央大学)、西濵 里英(中央大学)、中村 太郎(中央大学) - VR空間では現実的には難しい身体サイズの変容による空間的拡張が容易に行える.サイズを拡張した身体の新体性を向上させるための既存手法の多くは視覚的な実装方法か振動を用いたものが大半を占めている.著者らは深部感覚に着目し,MR流体ブレーキを組み込んだ装着型力覚提示装置を利用した力覚提示により巨大アバタの身体性について議論する.

- 3F2-09

- 複数分身身体における聴覚刺激に対する感覚減衰

〇杉本 麻樹(慶應義塾大学)、飯塚 創太(慶應義塾大学)、近藤 亮太(東京大学)、中村 文彦(立命館大学)、上田 祥代(津田塾大学)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学) - 本研究は、複数のアバターを同時に操作する「複数分身身体」において、感覚減衰の発生を検証した。感覚減衰は自己の引き起こした感覚刺激に対して,順モデルの影響により知覚される感覚強度が減衰する現象であり,身体数(1体・2体・4体)や同期条件が音の知覚および主体感に与える影響を調査し、複数身体の同時操作においてどのような感覚減衰が見られるかを検証した。

技術・芸術展示コアタイム12:40-14:20

(終日展示可能)

- 3G-01

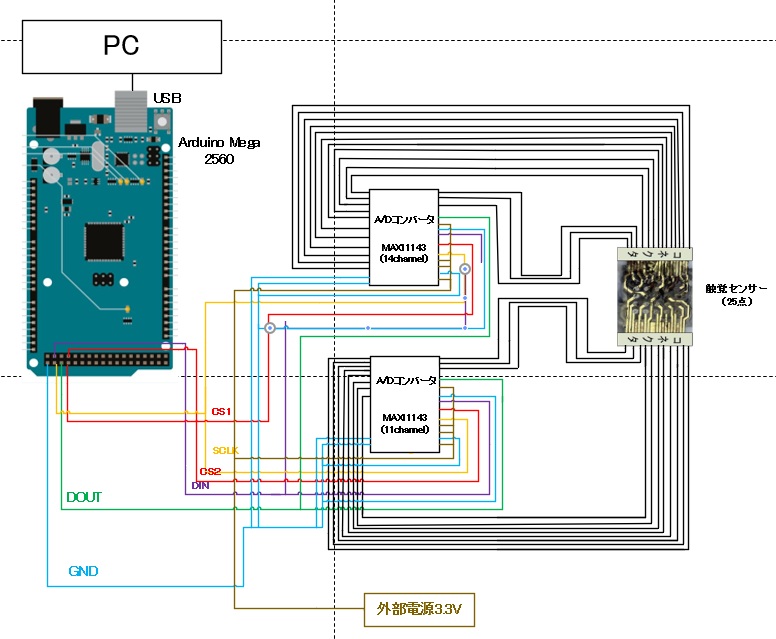

- 多点触覚デバイスによる触覚インタラクション1ー高速A/D変換部の実装

〇舒 澤晖(東京工芸大学)、曾根 順治(東京工芸大学) - 本研究では、薄膜樹脂型の触覚センサーで得られる触覚の電圧を、高速でA/D変換する機能を開発し、<#%BR%#>そのデータから触覚を生成する機能の開発を進めている。その開発を説明する。

- 3G-02

- 香りから想起される多様なエピソード記憶の共有システム

〇津江 勇作(東京都立大学)、阪口 紗季(東京都立大学)、柴﨑 美奈(東京都立大学)、串山 久美子(東京都立大学)、馬場 哲晃(東京都立大学) - 香りはエピソード記憶と強く結びついており,記憶想起を促すことが知られている一方で,他の感覚に比べて言語化が難しい.本研究では,予備的調査として,香りから想起される記憶を収集するワークショップを実施した.その結果,想起される記憶には個人差があるが,他者の記憶に対する共感や差異に対する相互理解も生じた.これらの知見を踏まえ,香りに関連するエピソード記憶の収集と共有を可能にするシステムを試作した.

- 3G-03

- 下方視野拡大HMDを用いた上下半身の分裂ドリフト錯覚

〇近藤 亮太(東京大学)、中野 萌士(東京大学) - アバタを左右に分裂することで,自己身体の分裂感が生じるものの,その感覚は弱い。本研究では,アバタを上下半身に分割し,上半身または下半身を体験者の視点と同時に水平移動させることで,強い身体分裂と身体ドリフト感覚を提供する。加えて,下方視野拡大HMDを用いることで,下半身の鮮明な提示及び移動感覚の強化を行う。

- 3G-04

- 複合現実を用いた空間図形学習教材の開発:演習形式の導入と学習効果の検証

〇室伏 美佑(秋田県立大学大学院)、寺田 裕樹(秋田県立大学)、猿田 和樹(秋田県立大学)、陳 国躍(秋田県立大学) - 物の大きさや位置を把握する空間認知能力を向上させるには、模型を用いた主体的な図形学習が有効とされる。そこで本研究では、空間図形の学習を題材に、授業支援を目的とした模型教材を複合現実(MR)で開発している。その一環として、従来の一方向的に内容を提示する教材構成を、演習問題に取り組ませる形式へと再構成し、大学生を対象に有効性および操作性の評価を進め、授業支援としての可能性を検討した。

- 3G-05

- WebRTC活用型リアルタイム拡張仮想と複合現実の融合システム開発

元村 慎太郎(国立研究開発法人 情報通信研究機構)、〇井原 章之(国立研究開発法人 情報通信研究機構) - 我々は近年、全天球カメラ映像と仮想物体の映像を合成するリアルタイム拡張仮想のシステムを開発し、複合現実と組み合わせて活用してきた。今回は新たに「遠隔地へのカメラ映像の送信」を実現するために、全天球カメラ映像をWebRTCで配信する機能を実装した。これにより、ユーザーが複合現実を扱う状況において、遠隔地のユーザーがPCを使ってその世界にアクセスする技術を低遅延化することが可能となった。

- 3G-06

- 複合現実とデジタルツインを活用した多腕ロボット遠隔操作

〇Heredia Perez Saul Alexis(東京大学大学院医学系研究科)、Hung-Chin Lin(東京大学大学院工学系研究科)、原田 香奈子(東京大学大学院医学系研究科、東京大学大学院工学系研究科) - A user interface for the teleoperation of a multi-arm robotic system is proposed. This leverages mixed reality devices and digital twin simulation for interactive robot manipulation in laboratory tasks. Preliminary testing suggested intuitive operation compared to conventional user interfaces.

- 3G-07

- 高速投影による視線移動方向に応じた複数映像表示手法

〇宮崎 竜輔(東京科学大学)、宮藤 詩緒(東京科学大学)、小池 英樹(東京科学大学)

- 3G-08

- 両端斜切円柱集積構造による空中像光学素子の製作と評価

〇佐野 遵平(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では,迷光の発生を抑えた空中像の実現を目的として,円柱両端を斜めに切断した形状の光学素子を二次元平面上に並べた構造の再帰透過光学素子を製作し,その機能を確認した.従来の直交ミラー構造を有する再帰透過光学素子では迷光の発生が課題であり,その解決策として円柱形状を利用した構造が提案されている.そこで本研究では,実際に製作された円柱構造の光学素子により,文字の空中結像が可能であることを確認した.

- 3G-09

- 頭部搭載可能な小型マクスウェル視ディスプレイとその性能

〇神谷 陸杜(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学)、金 光宇(岐阜大学) - 本研究では、輻輳調節矛盾の軽減を目的に、小型で頭部装着可能なマクスウェル視ディスプレイを製作した。アイトラッキングによりピンホール光源位置を制御してアイボックスを動的に拡大することで見え方を安定させた。被験者実験により視差式3Dディスプレイよりも近距離での融像性が向上することを示した。

- 3G-10

- 高速ディスプレイによる継時加法混色を用いた視線移動依存型視線誘導手法の提案

〇奈良 雅大(東京科学大学)、宮崎 竜輔(東京科学大学)、廣井 裕一(クラスター メタバース研究所)、平木 剛史(クラスター メタバース研究所、筑波大学)、伊藤 勇太(東京大学)、宮藤 詩緒(東京科学大学) - 視線誘導はユーザの注意を特定の領域に向ける上で不可欠だが,従来手法は持続的な視覚的ノイズで集中を妨げる.そこで視線移動時のみ現れる視線誘導を提案する.本手法は継時加法混色手法を応用し,視線誘導パターンを埋め込んだ画像を高速表示することで,注視中は不可視だが,視線移動時だけ知覚される視線誘導を実現する.本手法により,視線計測器等のセンサ装置不要でユーザの集中を妨げず効果的に視線誘導が可能となる.

- 3G-11

- ノイズの位相変調とテクスチャ感との関係

〇久原 拓巳(名古屋工業大学大学院)、川合 章史(名古屋工業大学大学院)、井上 雄斗(名古屋工業大学大学院)、湯川 光(名古屋工業大学大学院)、田中 由浩(名古屋工業大学大学院、稲盛科学研究機構)

- 3G-12

- 静止状態における疑似重さ感覚の提示

〇河本 舜平(東京科学大学)、サエティア スパット(東京科学大学)、小池 康晴(東京科学大学)

- 3G-13

- 2視点輝度混合手法における主観的速度等価性測定と再現性の向上

〇KUANG LONGHUI(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学、脳情報通信融合研究センター) - 遠隔操縦において映像伝送遅延は運動視の成立を妨げるため、多視点映像を即時混合し等価的無遅延化させる手法が提案されている。しかし既存の時間的線形な関数に従う混合手法は、再現される速度の主観的等価性が未評価であった。そこで本稿では2視点輝度混合手法における主観的速度再現性を調整法により測定した結果、再現性低下が生じる場合があること示されたため、速度再現性を向上させる混合関数を再設計し効果を実証した。

- 3G-14

- 安全音圧下での爆発音のラウドネス向上に向けた異常聴覚の仮想提示手法の検討

〇藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VRや映像コンテンツで爆発音を提示する際,音圧を安全域に抑えながら迫力を保つことは難しい.本研究では,爆発直後の一時的な聴覚特性の変化(難聴感・耳鳴り)を再現するエフェクトを左右差付きで付加し,聴覚上の「残効」を模擬してラウドネスと臨場感を高める手法を検討する.実験から,この異常聴覚の提示は若年層で爆発音の臨場感を高めることを確認したが,ラウドネス向上や全年齢への適用は今後の課題だと分かった.

- 3G-15

- 触覚電気刺激を用いた形状提示における角部再現性の向上

〇山田 葵(筑波大学理工情報生命学術院)、梶本 裕之(電気通信大学)、矢野 博明(筑波大学)、YEM VIBOL(筑波大学) - 触覚電気刺激とは皮膚に電流パルスを流すことで疑似触覚を与える触覚提示手法である。正方形などの角を有する形状の輪郭点を指先に1 点ずつ時計回りに提示する際, 角部が欠落するように知覚される.より正確な触覚提示のため、角部におけるより長い時間の刺激提示と陽極・陰極刺激の切り替えの効果を被験者実験により検証した。その結果、角部以外に陽極刺激を与えつつ、角部に陰極刺激を長い時間与えることにより、角知覚損失が低減することを確認した。

- 3G-16

- VRテレキネシス環境における操作対象の距離と速度がテレキネシス感に及ぼす影響

〇柴原 寛大(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学) - VR空間でテレキネシス操作を行う感覚(テレキネシス感)に運動主体感が寄与する可能性が示されている.運動主体感の強度は自身の行為の結果の時空間的な変化により左右される.本研究では,ユーザのテレキネシス操作行為の時空間的な変化を物体の速度と距離に対応させ,この2つの要因が運動主体感とテレキネシス感に及ぼす影響を調査した.実験の結果,物体の速度が運動主体感およびテレキネシス感に作用することが示された.

- 3G-17

- 低呼吸状態における視聴覚情報の動的提示による瞑想状態への誘導

〇永田 簾(東京大学)、郭 凱(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 現代において、心身の安定や集中力の向上を目的とした瞑想に注目が集まっている。一方で、初心者にとっては瞑想状態の感覚がつかみにくく、習得までに時間を要する点が課題となっている。本研究では、瞑想中に見られる低呼吸状態に着目し、徐々にその状態に移行する視聴覚情報をVR空間内で提示する手法を構築した。これにより、深い瞑想状態への導入を簡易化する方法を示し、瞑想初心者の実践支援につながる知見を得た。

- 3G-18

- 飴を用いた単一コーナーキューブ構造の再帰性反射材の作成と評価

〇久保 なつみ(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 動物にモーションキャプチャを行う際、従来のマーカーは健康被害のリスクがあるため、その解決のために可食マーカーを提案し、安全な手法の実現を目指す。先行研究では飴製再帰性反射材を多面体構造にすることで全方向の再帰反射を実現したが、実用性に課題が残った。そこで本研究では別構造として、コーナーキューブ1素子の飴製再帰性反射材を試作し、再帰反射することを確認した。さらにマーカーとしての応用可能性も検討した。

- 3G-19

- 3Dハプティクスのための3次元振動モータXReactorの振動特性検証

〇小久保 颯哉(名古屋大学大学院)、部矢 明(名古屋大学大学院)、井上 剛志(名古屋大学大学院) - 近年,メタバース産業の活発化に伴い, XR技術に関する研究が盛んに行われている.このXR技術において,より現実環境を再現するには,力触覚の提示は必要不可欠である.力触覚提示方法の一つに,非対称な振動の提示により使用者に牽引錯覚を与える疑似牽引力提示方法がある.本研究では,空間的な多自由度疑似牽引力提示を行うために,3次元振動モータであるXReactorの振動特性の調査を行った.

- 3G-20

- 安定把持を実現するテレロボット用マイクロフォースプレートの開発

〇柚 空翔(立命館大学)、街道 一翔(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 人は物体を持つ際に、指先の接触面で感じる力覚から多くの情報を得ることで器用に持ち上げている。ロボットにも同様の感覚を与えることを目指し、ハンドの指先に取り付け可能で3軸の力が計測可能な機器として、4つの超小型MEMS触覚センサで構成した10mm×9mmのマイクロフォースプレートを開発した。これにより、接触面に加わる圧力や剪断力、回転モーメントを取得可能であり、テレロボットにおける安定把持への有効性を確認した。

- 3G-21

- 裸眼立体視ディスプレイを用いたバーチャルバックミラーシステムの提案

〇篠原 七海(明治大学)、三武 裕玄(明治大学) - 本研究ではソーシャルVR内における他者の存在感を自然に提示する手法として,裸眼立体視ディスプレイを用いたバーチャルバックミラーシステムを提案する.鏡という日常的なメタファーに着目し,ディスプレイにVR空間が反射して映り込んでいるかのように提示することで,現実空間にVR空間が重なって存在するような視覚体験を実現する.これにより,VR空間内の他者がユーザと同じ空間に存在しているような感覚をもたらすことを目的としている.予備的な印象調査を通じて,本手法がHMDに依存しないPC作業と両立可能なソーシャルプレゼンス提示手法として有効である可能性が示唆された.

- 3G-22

- 聴触覚共有型バイブロスケープによる存在感共有手法の基礎検討

〇沈 家宜(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、彭 涵睿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、山村 風子(株式会社テレビ朝日)、香川 凌也(株式会社テレビ朝日)、横井 勝(株式会社テレビ朝日)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 近年、メタバースを介した遠隔コミュニケーションが注目されているが、映像やロボットなど、依然として視覚情報を用いたアバターの表現が主流である。本研究では、視覚情報を用いずに聴覚と触覚を用いた遠隔ユーザの存在感を伝達・共有する手法を提案する。ユーザの位置・頭部追跡システムと、空間音響と振動フィードバックを統合し、複数人に見えない存在感を共有させる聴触覚環境を実装し、公開展示においてフィードバックを得た。

- 3G-23

- 識別子連携分散フォーマットに基づく多感覚の経験共有プラットフォームの基礎検討

〇東 治臣(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、朱 宇凡(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Brophy Jack(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Rasa Ismael(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、森田 迅亮(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 視聴触覚など多感覚の記録・保存・再生は重要であるが,スマートフォンによる動画撮影など従来のデジタル機器を用いた経験共有は視聴覚が中心であり,触覚を含む多感覚の記録・保存・再生を一体管理する仕組みの普及には至っていない.本研究では異なる機器が生成する映像・音響・触覚の記録データを識別子で束ねたフォーマットで分散保存し,識別子を用いてデータを参照することで同期再生できるプラットフォームの基礎検討を行った.実装例として小型筐体の経験共有ボックスを試作して,本プラットフォームを用いた多感覚の経験共有の可能性を示す.

- 3G-24

- ハンドコントローラを用いた関節操作によるVRアバタの動作作成

〇開田 拓翔(龍谷大学大学院 先端理工学研究科)、曽我 麻佐子(龍谷大学大学院 先端理工学研究科) - 本研究では,手に持ったコントローラの移動・回転をVRアバタの各関節に割り当てて人体動作を作成する手法を提案する.手首とその他の関節の可動域の割合をマッピングするモードとコントローラの姿勢を各関節に一定時間の遅延を設けて順番に代入するモードを実装した.これにより,実演が難しい繊細な動作の作成に加え,モーションキャプチャなどでは扱いづらい鎖骨や背骨といった関節の直感的な操作も可能となる.

- 3G-25

- フィンガーフリー型振動デバイスによる擬似牽引力提示とそのVR応用

〇伊藤 充(三菱電機株式会社)

- 3G-26

- 重度視覚障害者向け複合現実物体位置提示インタフェース〜探索方式がユーザビリティに与える影響〜

〇棟近 子竜(神奈川工科大学大学院)、村野 航大(神奈川工科大学)、金澤 悠冬(神奈川工科大学)、高尾 秀伸(神奈川工科大学、神奈川工科大学大学院) - 重度視覚障害者は視覚情報が利用困難なため,物体の位置を認知することが難しい.この問題に対し,筆者らは立体音響およびソニフィケーションを用いた複合現実物体位置提示インタフェースを開発中である.本報では,仮想聴取位置を示指先端に移動させた条件と仮想聴取位置を頭部とした条件におけるユーザビリティを比較することで,複合現実物体位置提示インタフェースの設計指針導出を行う.

- 3G-27

- ボクシングにおけるアバターを用いた自己投射型トレーニングシステムの提案

〇中村 壮一(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Cheymol Antonin(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、ボクシングに取り組む人が自己理解を深めながらトレーニングに取り組める自己学習型トレーニングシステムを提案する。従来の自己学習法では、二次元映像を見返す受動的な手法が主であり、三次元かつ能動的なトレーニングのアプローチは十分に検討されていない。本システムでは、複合現実空間にユーザーの動作を再現したアバターとトレーニングを行い、システムの有効性を検証する。

- 3G-28

- 立位着座可能なアシストスーツを用いた疲労感の少ないVR歩行インタフェースの開発

〇吉田 翼(東京大学)、川島 嵩之(一般社団法人Ignite Your Ambition)、杉上 雄紀(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では,実空間よりも広いバーチャル空間の移動を可能にするVR酔いの少ない手法として,立位のまま着座可能なアシストスーツと重心移動を組み合わせたVRロコモーションインタフェースを提案する.本発表では,重心移動により移動とジャンプが可能な立位着座型VR歩行インターフェイスの構成について述べ、性能評価に向けた実験計画を示す。

- 3G-29

- 行為主体感保持のためのユーザ運動同期を用いた追加肢操作システム

〇山口 周(東京大学)、橋本 健(ソニーコンピュータサイエンス研究所)、峯 大典(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 生来の身体に無い肢体をユーザに付加する追加肢は身体の補助・拡張手法として期待されているが,行為主体感を伴った全身操作には相応の身体的・認知的負荷を要する課題があった。本研究では,AIが動作計画を立てた追加肢の運動を、ユーザの手の運動に同期して半自律的に実行する制御手法を提案する。腕を同時に複数本動かしてタスクを行っているようユーザに感じさせることで、行為主体感保持と操作負荷軽減の両立を図る。

- 3G-30

- 三人称視点VRにおける身体所有感の切り替えとその影響要因の検討

〇胡 佳儀(東京大学)、郭 凱(東京大学)、康 中睿(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 三人称視点VRでは,アバターと大いなる存在の双方を操作可能だが,状況に応じた身体所有感の変化は十分に明らかになっていない.本研究では,アバタータスク種別と大いなる存在の関与度を操作し,各対象に対する身体所有感の主観的変化を評価した.その結果,大いなる存在の関与度が高い場面ではそちらに所有感が移りやすく,アバターが積極的にインタラクションする場面ではアバター側への所有感が強まる傾向が確認された.

- 3G-31

- 足の半拘束状態におけるアバタの全身姿勢推定

〇真柄 智輝(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - 本研究ではユーザの足を半拘束した状態において6点トラッキングのようにアバタの全身の姿勢を推定する手法を提案する。具体的にはスリッパ型のデバイスを使い、足の動きを力センサで入力することによって、アバタの足と腰のリグの位置と姿勢を推定し、疑似的なトラッカーの位置姿勢とすることによって、HMDと両手コントローラによる6点トラッキングされた状況に見せかける。

OS展示12:40-14:20

タッチ・センス・ショーケース

- OS3G

- タッチ・センス・ショーケース

藤枝 珠生(筑波大学)、今井 一斗(東京大学)、戸塚 圭亮(名古屋工業大学)、〇吉元 俊輔(大阪大学)、蜂須 拓(筑波大学)、佐瀬 一弥(東北学院大学)、田辺 健(国立研究開発法人産業技術総合研究所)、雨宮 智浩(東京大学) - ハプティクスに関する研究では,実際に触れることによってその真価を理解することができる場合も少なくない.今年度は,当研究会の研究発表賞を受賞した研究,研究委員会による推薦を得た研究,触覚若手の会による推薦を得た研究の3件の発表を選出し,VR 学会大会にて展示を実施する.特に若手を中心とした展示者が様々な世代の体験者との議論を通して見識を拡げる機会を提供し,今後のハプティクス分野のさらなる発展につながる交流を図る.

OS14:10-15:30

現象を掬い表現に変える〜表現と研究を両立させる思考と実践〜

- OS3A4

- 現象を掬い表現に変える〜表現と研究を両立させる思考と実践〜

山岡 潤一(慶應義塾大学大学院)、〇吉田 成朗(オムロン サイニックエックス)、森田 崇文(東京大学)、佐藤 優太郎(金沢工業大学)、阪口 紗季(東京都立大学)、柴﨑 美奈(東京都立大学)、韓 燦教(東京大学)、土田 修平(お茶の水女子大学) - 日々の観察や調査の中で発見・発掘する現象を、どのように捉え、構造化し、アートやエンタテインメントの表現として形にしていくのか。また、学術的な研究として成立させるために、どのようなことを抑えるべきなのか。本セッションでは、表現と研究のあいだで実践を重ねる研究者たちによる具体的な研究プロセスと思考を紹介し、アート・エンタメを研究として成立させるための工夫や課題を議論する。

OS14:10-15:30

「中の人」が専門家であるということ:ソーシャルVRにおける匿名性とアイデンティティの境界線

- OS3B4

- 「中の人」が専門家であるということ:ソーシャルVRにおける匿名性とアイデンティティの境界線

〇平木 剛史(筑波大学、クラスター メタバース研究所)、畑田 裕二(東京大学)、長谷川 晶一(東京科学大学)、三武 裕玄(明治大学)、入江 英嗣(東京大学) - ソーシャルVRは、アバターを介して誰もが自由なアイデンティティを築けるプラットフォームだとされている。しかし研究者を始めとする専門家は、知識の活用が現実の身分の開示に繋がるため、「匿名性」と「専門性の発揮」というジレンマに直面する。本セッションでは、当事者としてのVR研究者らが集結し、現実の「肩書き」や「専門性」をどのように扱い、両立させているのか(あるいは両立に失敗したのか)、そのリアルな「付き合い方」や実践的な工夫について本音で語り合う。

OS14:10-15:30

拡張する心の科学:VR心理学とその社会実装の可能性

- OS3C4

- 拡張する心の科学:VR心理学とその社会実装の可能性

中村 信次(日本福祉大学)、山本 哲也(徳島大学)、水瀬 ゆず(株式会社ゆずプラス)、〇瀬谷 安弘(愛知淑徳大学)、金谷 英俊(人間環境大学) - VR心理学研究委員会では,これまで身体運動や認知科学をキーワードに,VRの可能性について議論してきた.本OSでは,さらに広い視点から,VRの心理科学・認知科学への実応用に向けたご研究を行っている研究者の方々をお招きし,ご講演いただく.最先端の成果の講演を通じて,VRの利活用の可能性について議論する.

OS14:10-15:30

人間拡張と50年の時空

- OS3D4

- 人間拡張と50年の時空

〇杉本 麻樹(慶應義塾大学)、野嶋 琢也(電気通信大学) - 本オーガナイズドセッション「人間拡張と50年の時空」では,パフォーマンス・アーティストであるSTELARC氏をお招きし,人間の身体と技術の融合に関する50年以上に渡る探究の軌跡を振り返りつつ,未来への展望を議論します.1970年の大阪万博をきっかけに日本のロボット工学に強い関心を抱いたSTELARC氏は,1980年には日本の研究者と協力して「第三の手」を完成させ,人間拡張の象徴的作品を世界に提示しました.本セッションでは,1970-2025年という55年の時間軸の中で,1970年代から展開されてきた身体性への問い,人機融合の実践,そして現代における多元的身体「BUNSHIN」の概念までを多角的に紐解きます.