Sept. 18 2025

9月18日

このプログラム速報版は8月26日暫定版です.座長は掲載していません.

投稿原稿PDFは9/16(火)16:00公開予定のWeb予稿集に掲載されます.

(原稿投稿時にプログラム速報版へのサムネと発表要旨の公開不可を選択された方はWeb予稿集にのみ掲載されます)

(Web予稿集公開時に, プログラム速報版をWeb予稿集に差し替えます)

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

アート・エンタテインメント2

- 2A1-01

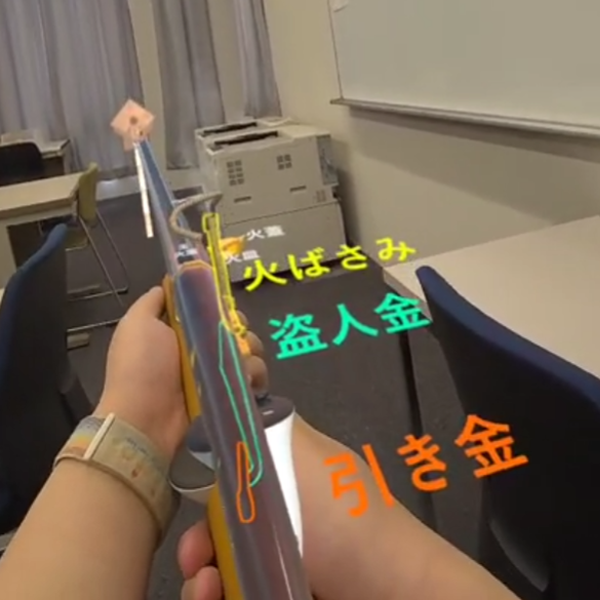

- MR火縄銃:幅広い年齢層向けの体験型理解支援システム

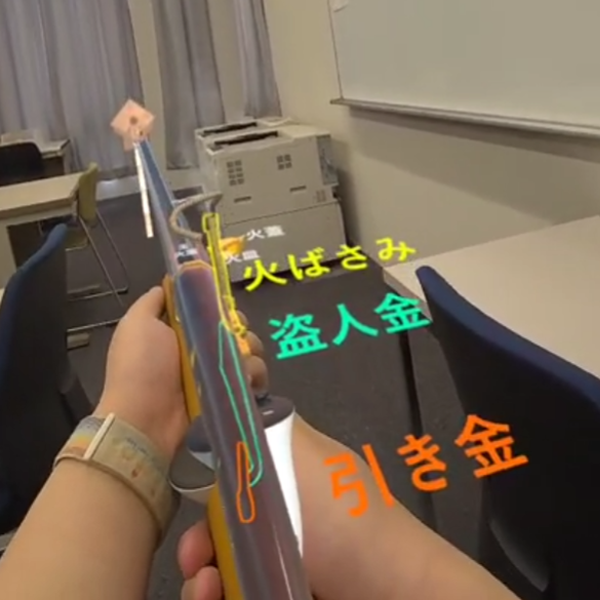

〇宋 文澤(関西大学)、林 武文(関西大学) - 本研究では,文化財の火縄銃を対象とし,実物レプリカの「触覚体験」と複合現実(MR)技術による「内部構造可視化」を統合した対話型システムを構築した.体験者は火縄銃のレプリカを実際に手に取りながら,内部で展開される精密な点火装置を透視的に観察し,直感的な理解を得ることができる.さらに,射的ゲーム要素の導入により娯楽性を高め,若年層を中心とした多様な利用者の学習意欲を刺激し,伝統的文化財に対する新しいアプローチ手法を提示する.

- 2A1-02

- モーションに応じてエフェクトが変化する体験型メディアアートの制作

〇賈 佳恵(京都芸術大学)、向野 誠(京都大学)、木村 鷹丸(京都精華大学)、川北 輝(京都芸術大学) - 体験者の性格テストをもとに役職を割り当て、それに応じた視覚効果を動作により発動させるインタラクティブなアートシステムを構築した。各役職には個別の動作と視覚効果が割り当てられており、指定の動作を行うことで、リアルタイムに演出される。体験者が能動的に関わることで、作品への没入感や自己投射性の向上が期待される。将来的には、バーチャルファッションや観光体験などの分野への応用可能性を有すると考えられる。

- 2A1-03

- ぬいぐるみ型コントローラーを用いたVRアバタの移動操作手法の提案

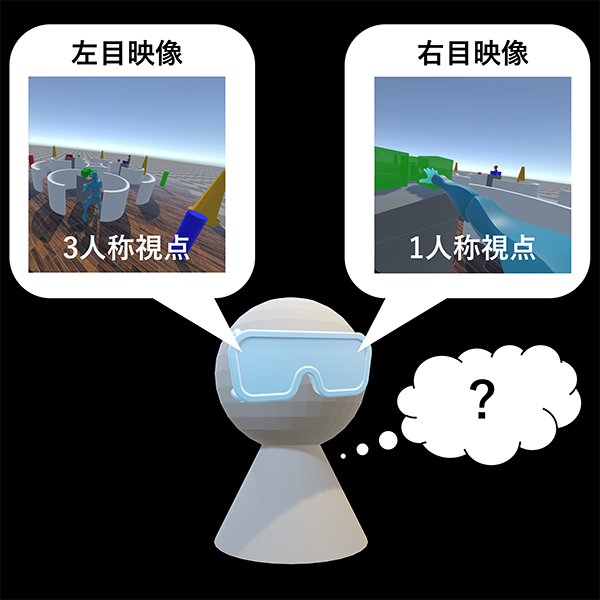

〇大塚 敦子(電気通信大学)、佐野 遵平(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では,VR空間におけるアバタ操作を目的として,ぬいぐるみ型コントローラとHMDの組み合わせを提案する.ユーザの身体動作による操作は負担が大きく,またボタン等によるコントローラ操作は,ユーザの操作とアバタの見た目・動作との対応関係が希薄という課題があった.本手法では,ぬいぐるみの動きをアバタ動作に反映した際に,ユーザのHMDに表示する視点位置を,一人称視点と三人称視点で比較し検討した.

- 2A1-04

- 「ヒトではない」というアバターによる自己表現を実践するソーシャルVRユーザーへのインタビュー調査

〇高下 修聡(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 外見や骨格構造が人間の特性から乖離した「ヒトではない」アバターが認知や行動に与える影響が実験室実験で調査され始めている一方、そのようなアバターを用いた社会的交流の文化が形成されつつあるメタバースにおいて、それらがどのような意図で用いられ得るのか、そしてどのような効果をもたらすかはほとんど明らかになっていない。<#%BR%#>本稿では、「ヒトではない」アバターを日常的に使用するユーザを対象にしたインタビューを通じて、1.「ヒトではない」アバターを使用するモチベーション、2.「ヒトではない」アバターを使用することの社会的交流の中での影響、3.「ヒトではない」<#%BR%#>アバターを社会的交流の中で使用することの課題を調査した結果を報告する。

- 2A1-05

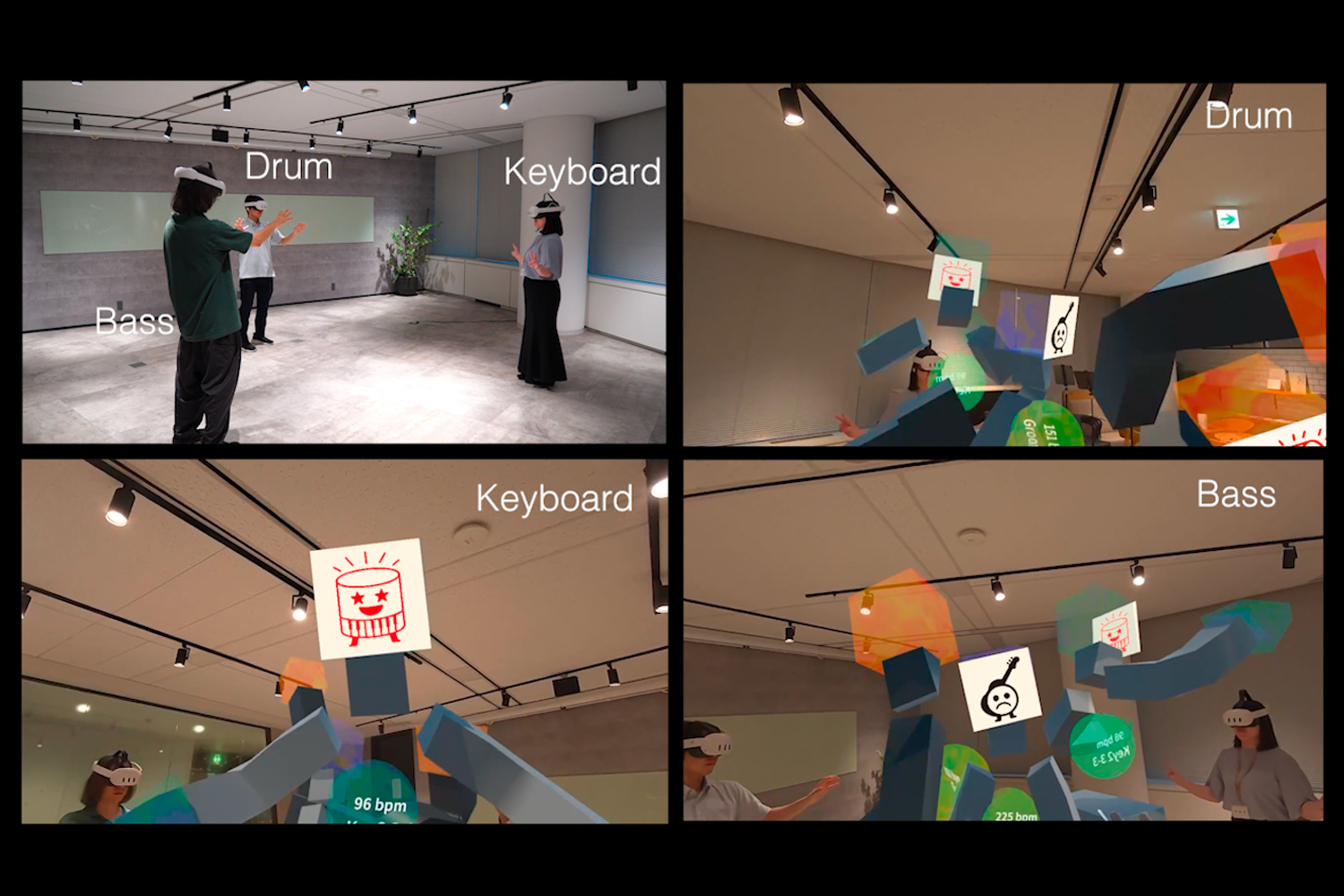

- 生体情報とAvatarを用いたMR音楽セッションシステムAvaProの拡張によるセッション感覚の変化の考察

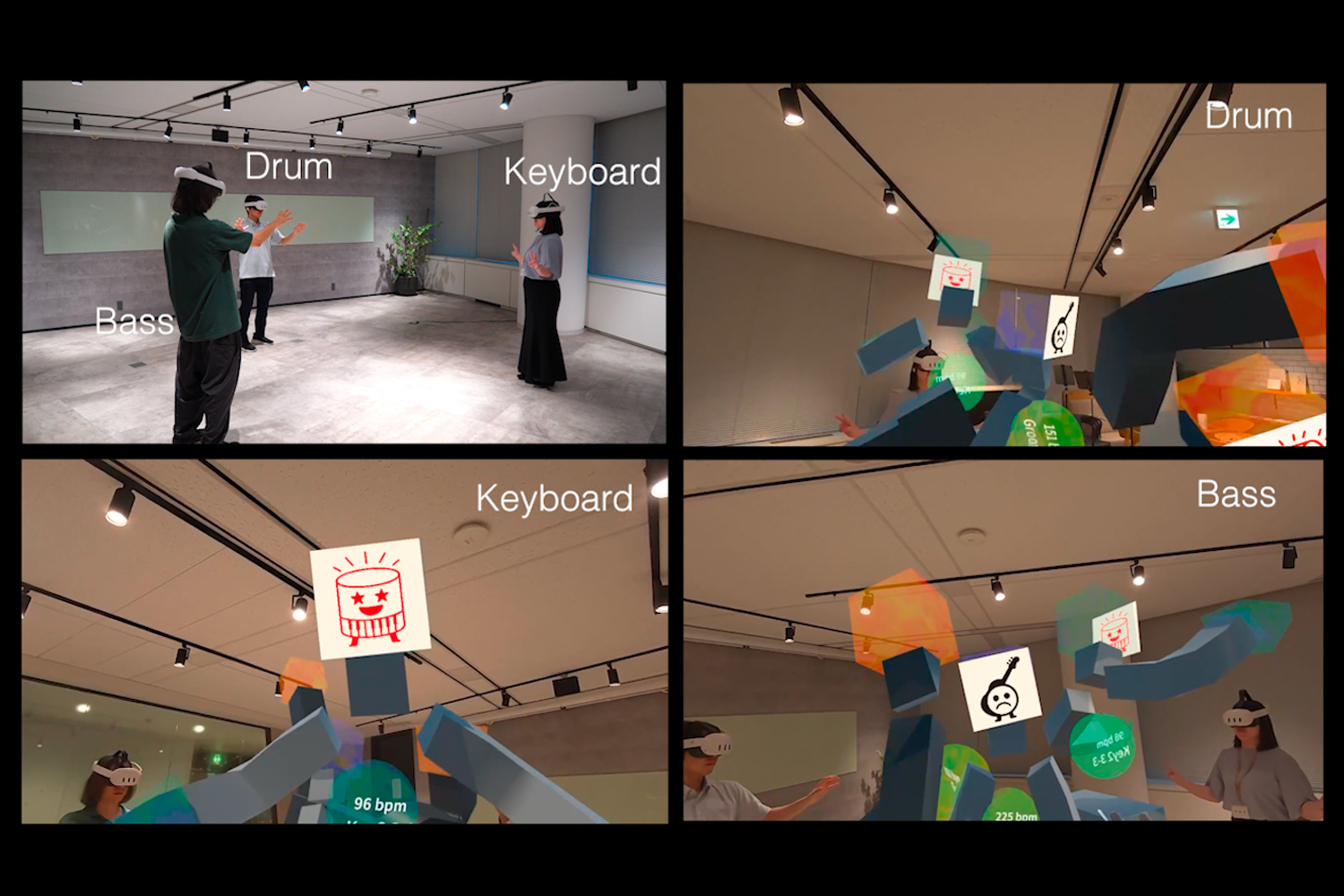

〇伏田 昌弘(株式会社マーブル)、平林 真実(情報科学芸術大学院大学) - 手の動きによるジェスチャーを含む身体動作と体温・心拍などの生体情報を用いてアバター化した音源を操作し即興演奏するMR音楽セッションシステムAvaProを拡張した.体験人数を2人から3人に増やし,各参加者にDrum,Bass,Keyboardの役割を分担させた.拡張によるセッション感覚の変化を考察する.

- 2A1-06

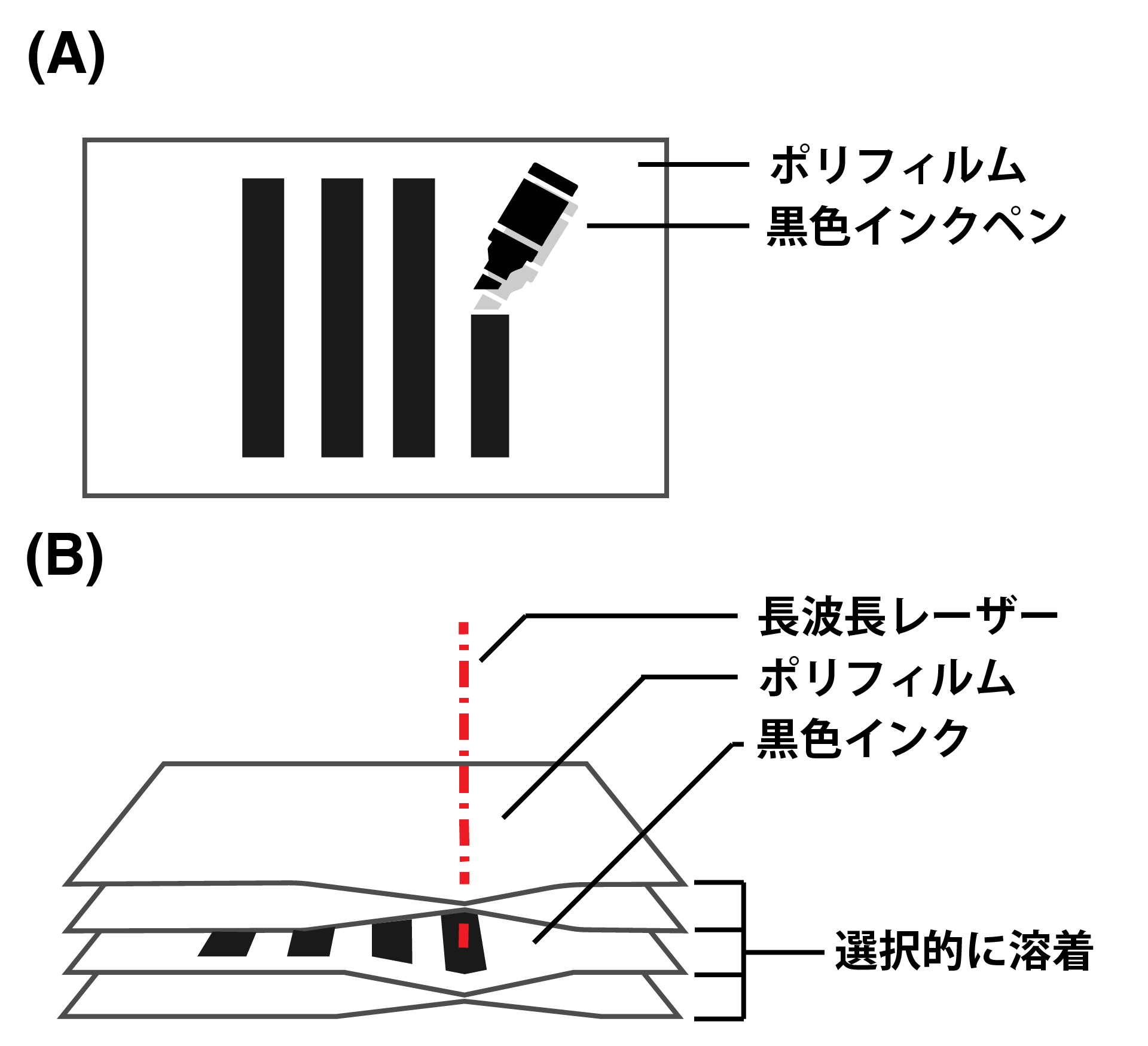

- 多層インフレータブル構造の造形に向けた選択的溶着層形成手法の基礎検討

〇佐久間 亮太(東京大学)、堺 雄亮(ソニーコンピュータサイエンス研究所 - 京都)、川原 圭博(東京大学)、平木 剛史(筑波大学、クラスター メタバース研究所) - 多層に重ねたインフレータブル構造は力覚ディスプレイ等に応用されるが、従来の溶着手法では積層された全ての層が溶着されてしまい、溶着する層を選択的に制御することが難しかった。そこで本稿ではインクとCO2レーザーを用いて溶着層を選択的に制御する溶着手法を提案する。また、インクの塗布層を変化させることで、多層膜における任意の厚みの選択的な溶着が可能であることを示した。

- 2A1-07

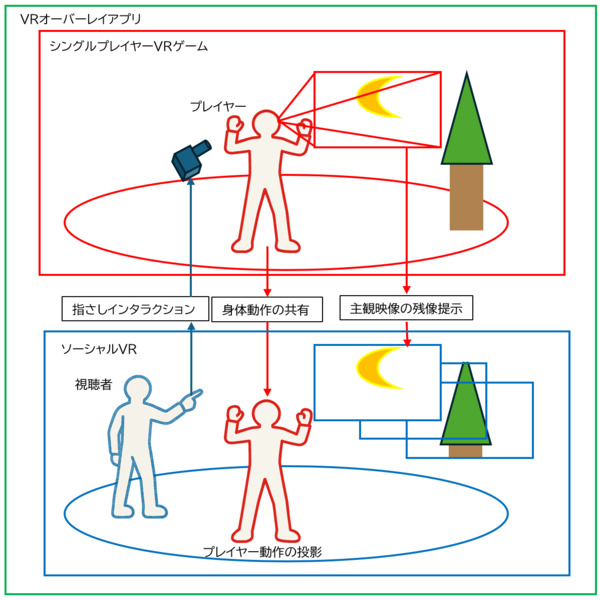

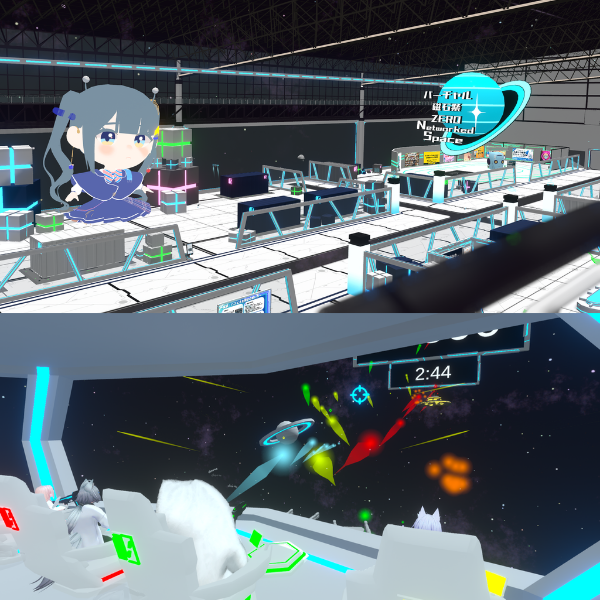

- VRオーバーレイを用いた異種アプリケーション間の身体的インタラクションによる体験共有環境

〇石橋 優樹(明治大学)、三武 裕玄(明治大学) - VRにおけるシングルプレイヤー体験とソーシャル体験の分断という課題解決を目指し,VRオーバーレイを用いた異種アプリ間の体験共有環境を構築した.本稿では,ゲームプレイヤーに対し視聴者が「指さし」で指示を送れる,身体性を伴う双方向インタラクション手法を提案する.ターゲット指示タスクにおいて89.2%の高い正答率を達成した.プレイヤー側の指示の認識しやすさ等に改善の余地も示されたが,本システムは新たなVR体験共有の基盤となりうる.

- 2A1-08

- 大阪・関西万博におけるVR映像体験が観光誘致に与える影響に関する自治体との取り組み

〇澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、清水 祐輝(奈良先端科学技術大学院大学)、的場 悠希(奈良先端科学技術大学院大学)、高山 哲弥(生駒市企画政策課) - 地方自治体による観光誘致は、近年重要な取り組みの一つとなっている。本研究では、大阪・関西万博において、奈良県ブースの生駒市さんと連携し、VR360度映像視聴の体験展示を実施した事例を紹介する。来場者を対象としたアンケート調査を通じて、このVR体験が観光誘致に与える影響を評価した。これらの結果をもとに、将来的なVR技術の観光分野への応用可能性と、自治体との協働による取り組みの方向性について検討を行う。

- 2A1-09

- バーチャルバンドとの合奏がギター演奏のモチベーションに与える影響

〇田中 宇宙(北見工業大学)、平塚 心太朗(北見工業大学)、中西 智也(北見工業大学)、酒井 大輔(北見工業大学) - ギター初心者の挫折を防ぐため、XRとLLM(大規模言語モデル)による練習支援システムを構築した。本システムでは、ユーザーはバーチャルバンドとの合奏練習を通じてギターを練習し、演奏に対してシステムに組み込まれたLLMから自然言語によるリアルタイムフィードバックを得られる。本発表では、本システムがギター練習のモチベーションに与える影響を報告する。

- 2A1-10

- リアルとバーチャルの体験を繋ぐ子ども向けワークショップの予備的実践の報告

〇倉本 大資(東京大学) - リアルとバーチャルの活動を地続きとして体感できるワークショップを実施した。紙に図形のスタンプで顔をつくるリアルなお面づくりと、Scratch Labの拡張機能を用いてスクリーン上で図形が顔に追従するバーチャルなお面づくりを組み合わせ、両者の連続性を体験できる構成とした。観察の結果、参加者は両活動に創造的に関わり、リアルとバーチャルの間に地続き感をもつことができた可能性が示唆された。

- 2A1-11

- 人間とアルゴリズムの知覚を通じて日常動作を振付として再解釈する「気づかれざるダンス」の予備的研究

〇連 暁悦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - Unnoticed Dance reframes everyday bodily motion into choreography using pose tracking and generative visual techniques. Revealing expressivity in unintentional gestures, the project challenges definitions of dance and contributes a new method for studying perception and machine-augmented embodiment.

- 2A1-12

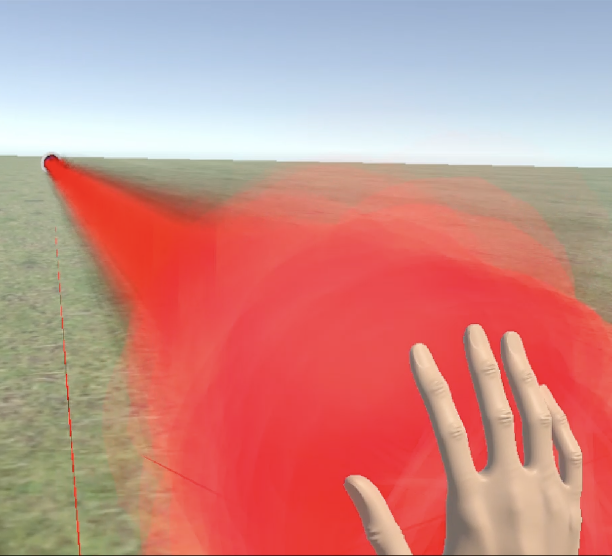

- VRにおける『手からビーム』体験の構成要素の抽出と再現手法の検討

大竹 亮範(工学院大学)、〇吉田 直人(工学院大学) - 手からビームを出して攻撃するという空想的な体験は,ゲームやアニメでも一般的な共有可能な概念であり,VRコンテンツとの親和性も高い.しかし,この体験に伴う感覚や知覚を,一般の人々の共通認識に基づいて体系化しようとする試みはほとんどない.本研究では,人々が抱くビームのイメージをSD法により調査し,因子分析によって構成因子を抽出した.さらに,視覚的・触覚的な感覚提示がそれらの因子に与える影響について検討を行った結果,提示刺激ごとにVR体験を構成する異なる因子に影響することが確認された.

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

コミュニケーション1

- 2B1-01

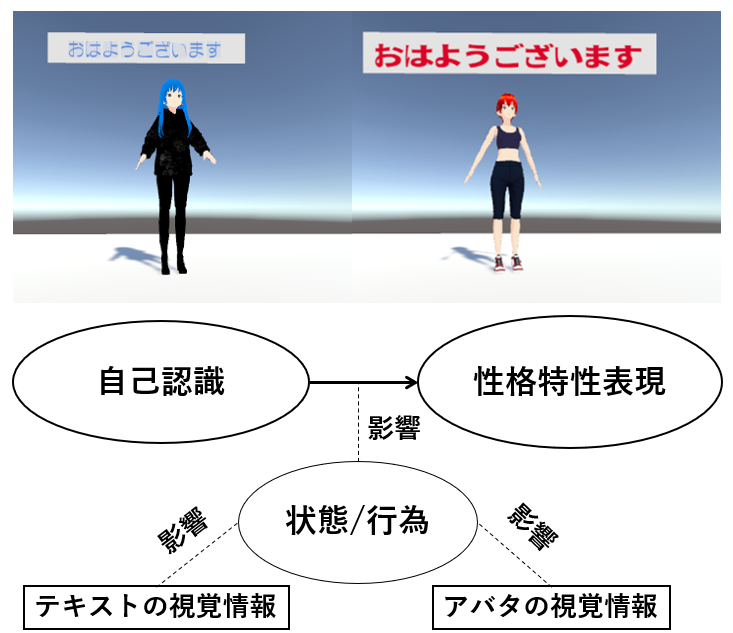

- アバターの外見とテキストデザインがメタバースにおける性格特性と自己表現に及ぼす影響

〇楊 光(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学) - 自己表現はコミュニケーションにおける欠かせない要素であり,メタバース環境ではアバターが身体的な自己表現手段として機能する.本研究では,メタバースにおけるアバターの髪色とテキストのデザイン要素の一致性が,ユーザーの性格特性表現および対人印象形成に与える影響を調査した.実験の結果,アバター髪色とテキスト色の一致がユーザーの満足度や親和性を向上させる要因であることが確認された.

- 2B1-02

- 他のキャラへのアクションでユーザ同士の会話に対するきっかけになってくれる相棒キャラクター

〇前川 颯飛(明治大学院)、三武 裕玄(明治大学院) - 昨今VRプラットフォーム利用者は増え続けており、プレイヤーがバーチャルペットなどのキャラクターを連れて歩くのは珍しくなくなった。しかし、お互い初対面のプレイヤー同士での会話にきっかけを必要とすることは現実と変わらないように思える。本研究では、キャラ同士のじゃれ合いが初対面のユーザ同士の会話に対するきっかけになることを目指した。

- 2B1-03

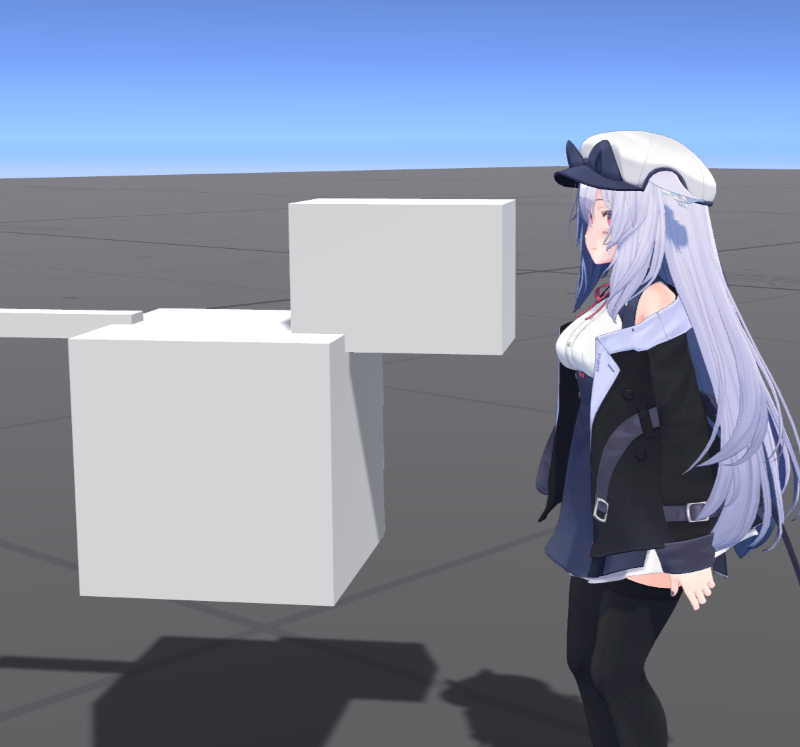

- 高齢者の就労・地域活動への参加を目的としたアバタ活用に関する予備的調査

〇小関 裕介(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、瑞穂 嵩人(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 本研究では,高齢者がアバタを使用して社会活動に参加するうえでの期待と懸念を明らかにするため,65歳以上4名を対象に,アバタを実際に使用させたうえで半構造化インタビューを実施した.テーマティック・アナリシスの結果,参加者はアバタに対して年齢規範から脱却し心理的な安全性を確保するツールとして,加齢に伴うバイアスや表情の意図しない変化による誤解を回避する手段としての期待を抱いていた.

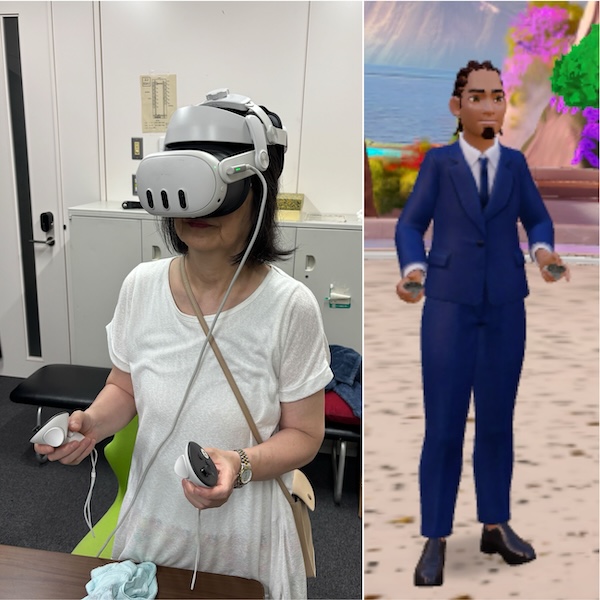

- 2B1-04

- アバタ使用後の対面コミュニケーションにおける世代間の印象形成に関する予備検討

〇野村 健介(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 本研究は,アバタを活用した対話による印象形成が後の対面コミュニケーションに与える影響を検証した.特に価値観の相違による問題が生じやすい世代間のコミュニケーションを対象に,若年者と中年者のペアを参加者として,前後半に分けて2回対話する実験を行った.前半の対話において,アバタを使用した条件では対面条件よりも話者同士の距離が短く親密度が高い傾向が見られたが,続く対面での対話ではその効果は継続しなかった.

- 2B1-05

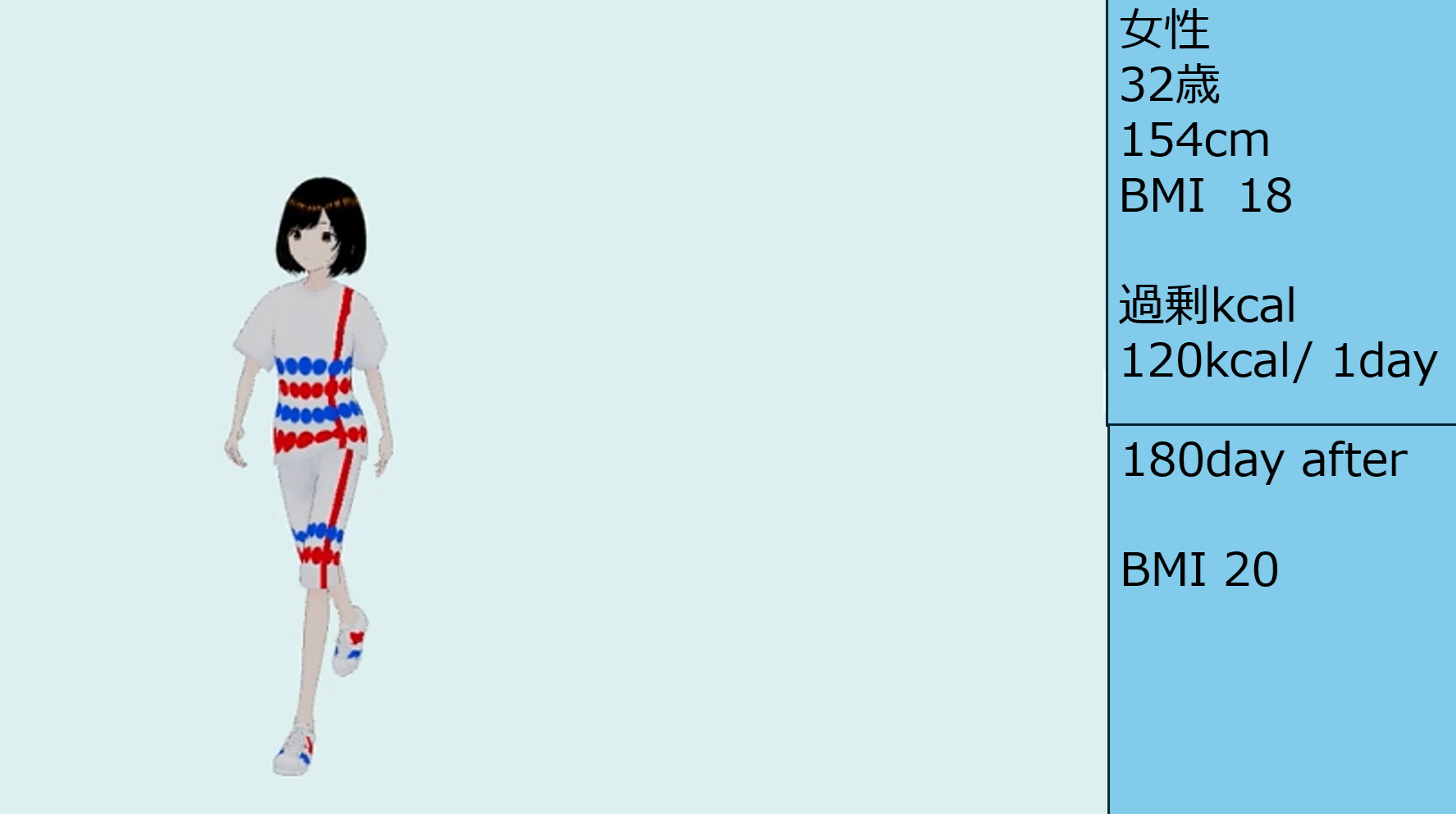

- Preliminary Study on Dialogue Analysis Using a Health Consultation -Agent Case studies targeting obesity-

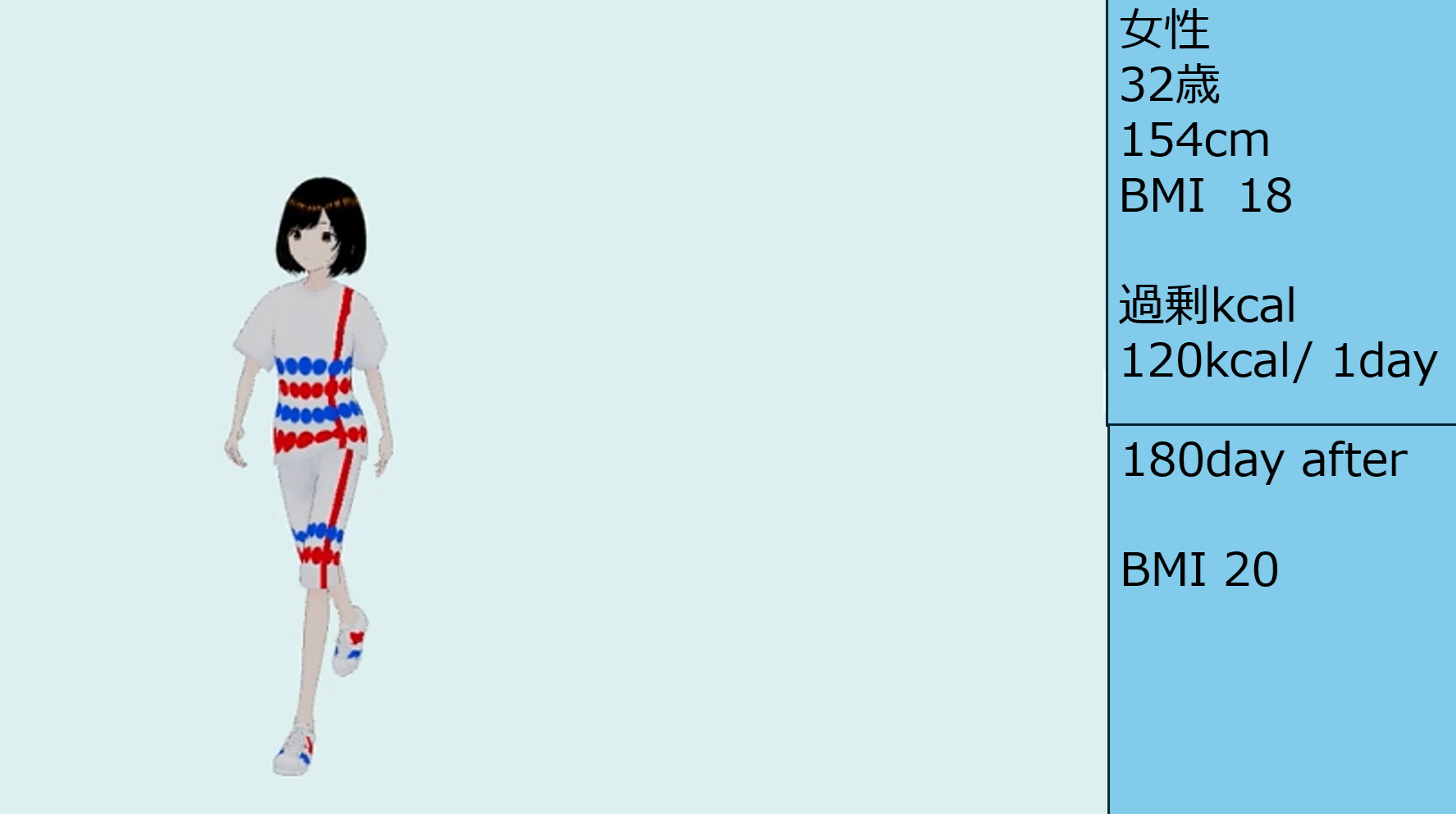

〇中村 賢治(群馬大学)、松原 妙華(東京大学)、小原 拓(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、石黒 真美(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、野田 あおい(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、篠田 元気(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、大西 真弘(群馬大学)、石井 秀樹(群馬大学)、大山 善昭(群馬大学) - We present a predictive agent estimating obesity and gait issues in 1, 5, and 10 years based on user health inputs. A 3D model generated from body data and surveys supports interaction and behavior change in middle-aged individuals.

- 2B1-06

- ライフヒストリーのメタバース化による対話促進と関係変容に関する探索的研究

〇大河内 洋平(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 多様な人々の人生経験をメタバースで再現・共有可能にする「人生経験交換メタバース」を提案する.本稿では,特定の人物のライフヒストリーに基づく3つのメタバース空間の構築と,空間の元となった経験を持つ当事者とその近親者らが体験を共有しながら対話を行った事例について紹介し,メタバースを介した人生経験の表現方法,共有の効果,応用可能性について議論する.

- 2B1-07

- 手動・自動運転車が混在する交通環境における車-歩行者間コミュニケーション

〇新田 玲士(甲南大学)、神原 誠之(甲南大学) - 自動車の自動走行化が進むにつれて運転をAIが担うことになるため、自動車に乗る運転手が歩行者に対して道を譲ることやアイコンタクトを取るなどの意思疎通が難しくなることが想定される。先行研究では自動走行中なのか手動走行中なのか判断が困難である。そこで、運転手の位置に人型のCGを配置することで、運転手の動きや運転モードに関わらず、直観的に理解できる手法を提案する。

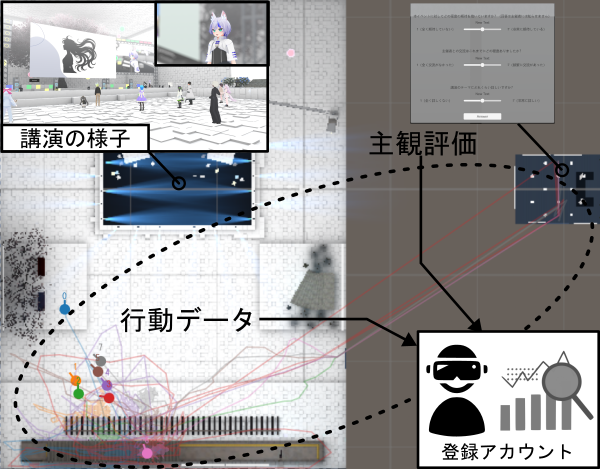

- 2B1-08

- VRChat用のデータロガーの開発と講演イベント参加者の行動計測

〇櫻田 国治(東京大学)、近藤 亮太(東京大学)、亀岡 嵩幸(九州大学)、小柳 陽光(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、廣瀬 通孝(東京大学) - 物理空間におけるヒトの行動は、録画映像やモーションキャプチャによって調査されてきた 。一方で、VRChatなどのメタバース空間では、様々なコミュニティが存在するにも関わらず、技術的制約からユーザの行動計測はあまり行われていない。本研究では、メタバースコミュニティ調査の第一歩として、VRChatユーザの行動計測システムを開発し、VRChat上で講演イベントを実施することで、イベントに参加するユーザの特性とイベント時の行動を調べた。

- 2B1-09

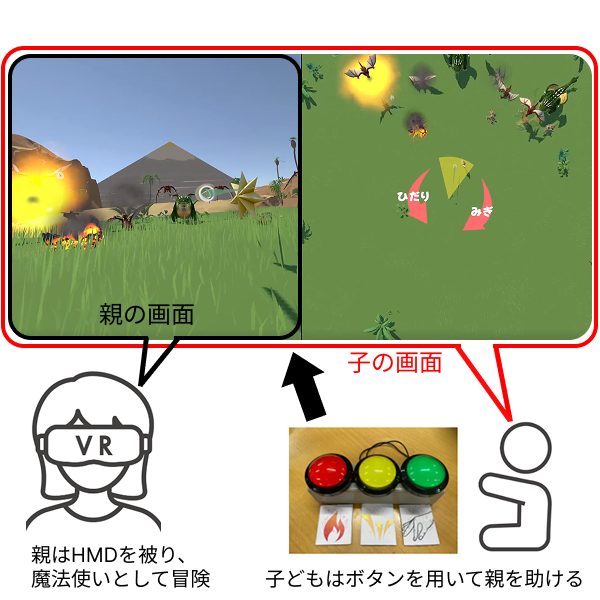

- 親子関係変容のための非対称VR体験の設計

〇前崎 康寿(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、𥱋瀨 洋平(ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では、親が子の成長に気づき、親子関係を見直す契機となる、空間への関与方法に非対称性を持つVR体験を設計し、効果を検証した。VR体験では、親はHMDの主観視点で魔法使いとして冒険し、子は平面ディスプレイの俯瞰視点で巨人として親を支援する。ワークショップから、親が子に感じる心理的距離が近づき、子の成長に気づくことが示唆された。また、結果をもとに、親子関係の変容を促すVR体験の設計指針を提示した。

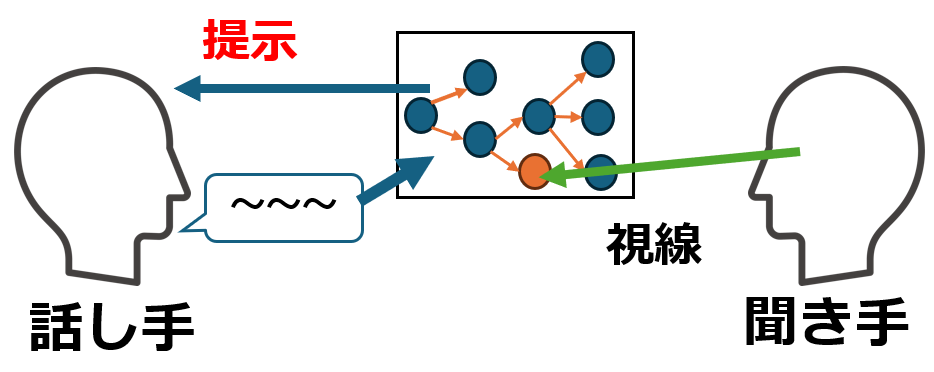

- 2B1-10

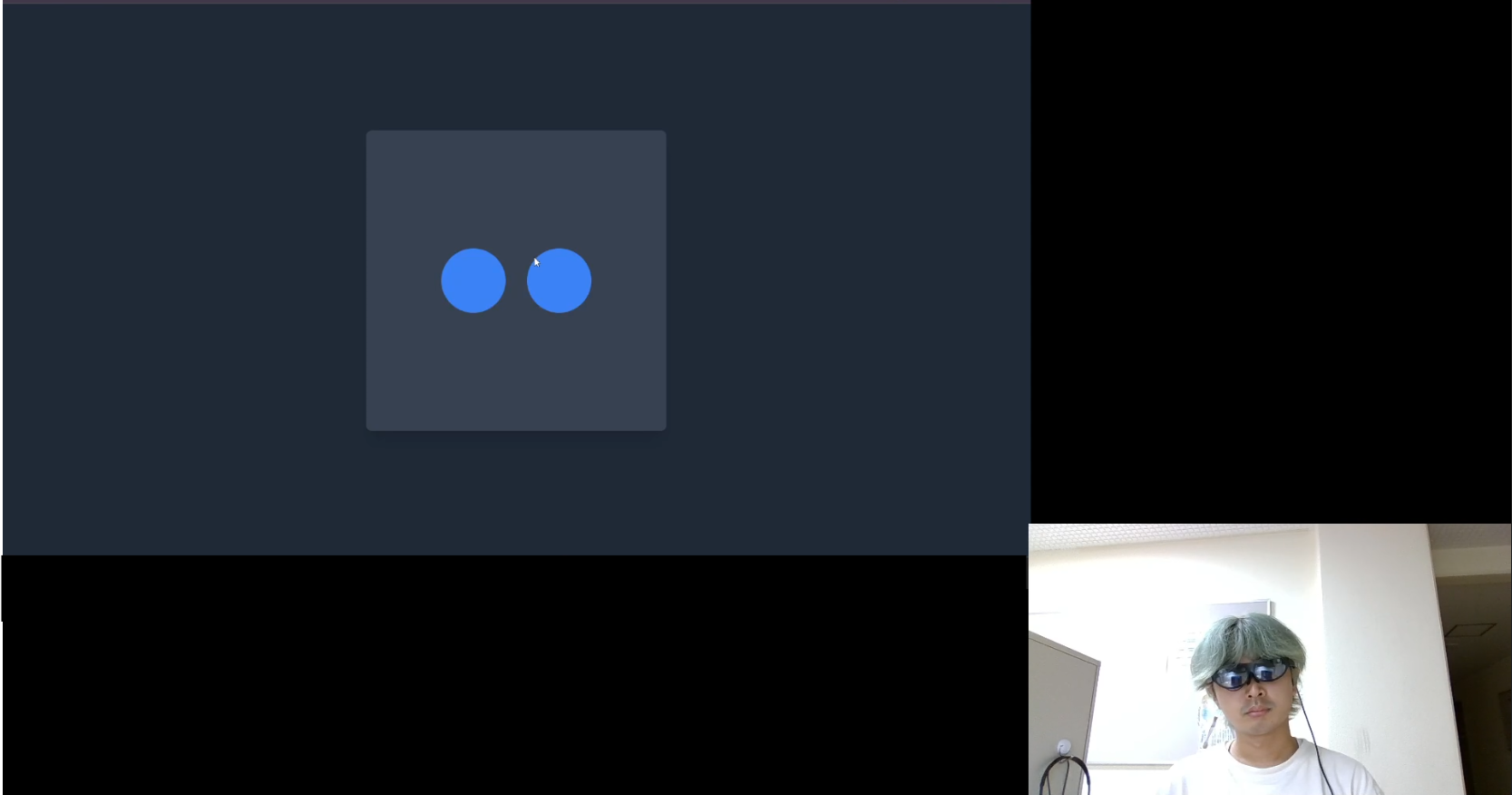

- 会話ノードマッピングと視線検出を利用した会話支援技術の有効性評価

〇山下 純平(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、門内 靖明(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 本研究では会議のオンライン化による非言語情報の欠落を課題とし、会話ノードマッピングに、視線検出を利用したフィードバックを統合する手法を提案した。実験によって、話し手が聞き手の意図を推定可能であり、安心感を得られることが示唆された。一方でその推定した意図が本当に聞き手のそれと合致しているかは未解明である。今後、聞き手の注目の理由を推定・分類するシステムを開発し、信頼性の高いシステムを目指す。

- 2B1-11

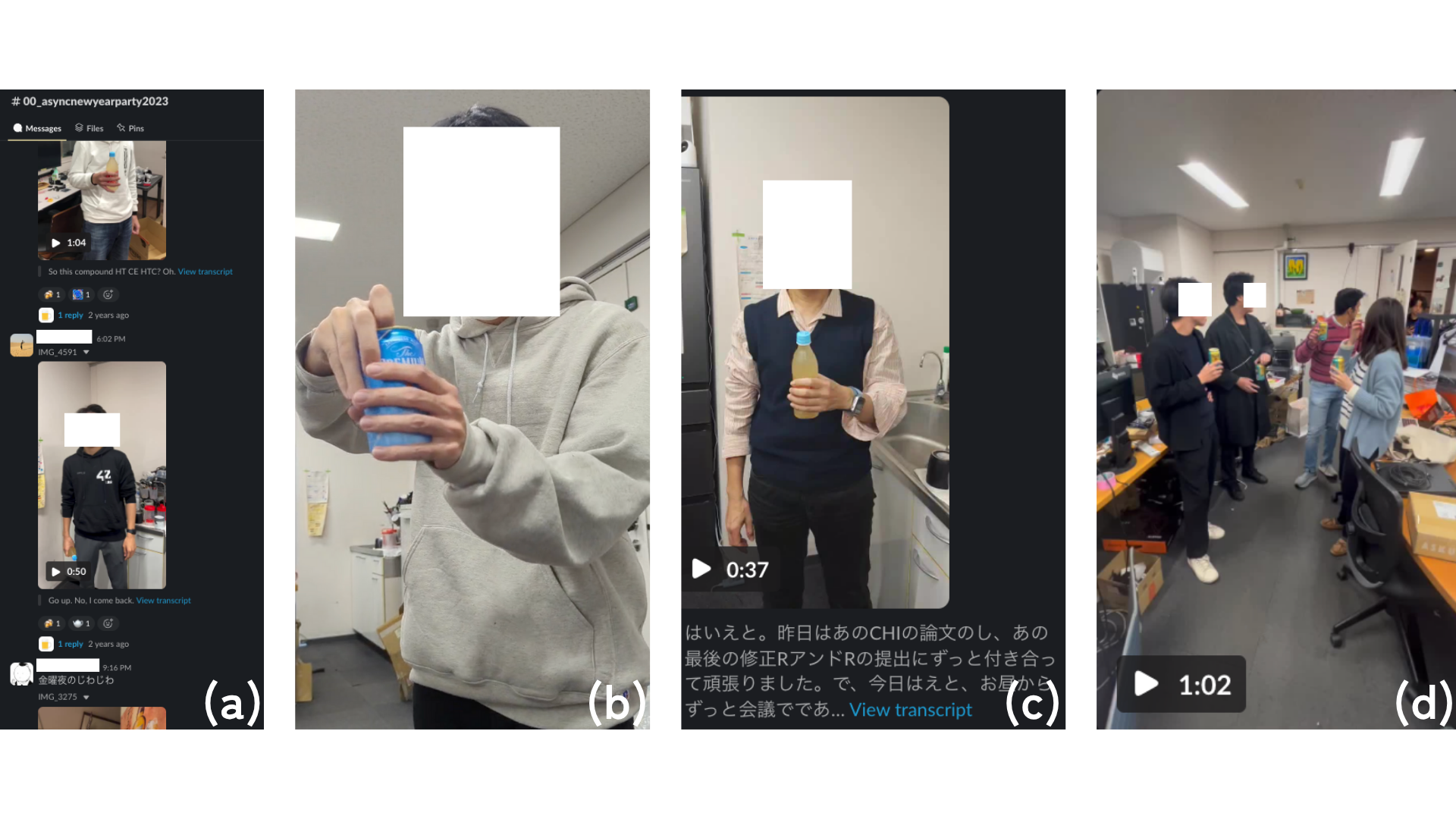

- じわじわ忘年会:飲料をきっかけとした非同期コミュニケーション誘発システム

〇畑田 裕二(東京大学)、楊 期蘭(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では、非同期で「飲み会」のような体験を創出するオンラインコミュニケーションシステム「じわじわ忘年会」を開発し、インタビューによってその効果を探索的に調査した。じわじわ忘年会では、一人または複数の参加者が現地で飲料を飲む際に「乾杯」で締め括られるショート動画を撮影し、それをSlackで互いに共有する。本稿では、得られた知見をもとに効果的な非同期コミュニケーションの設計指針について議論する。

- 2B1-12

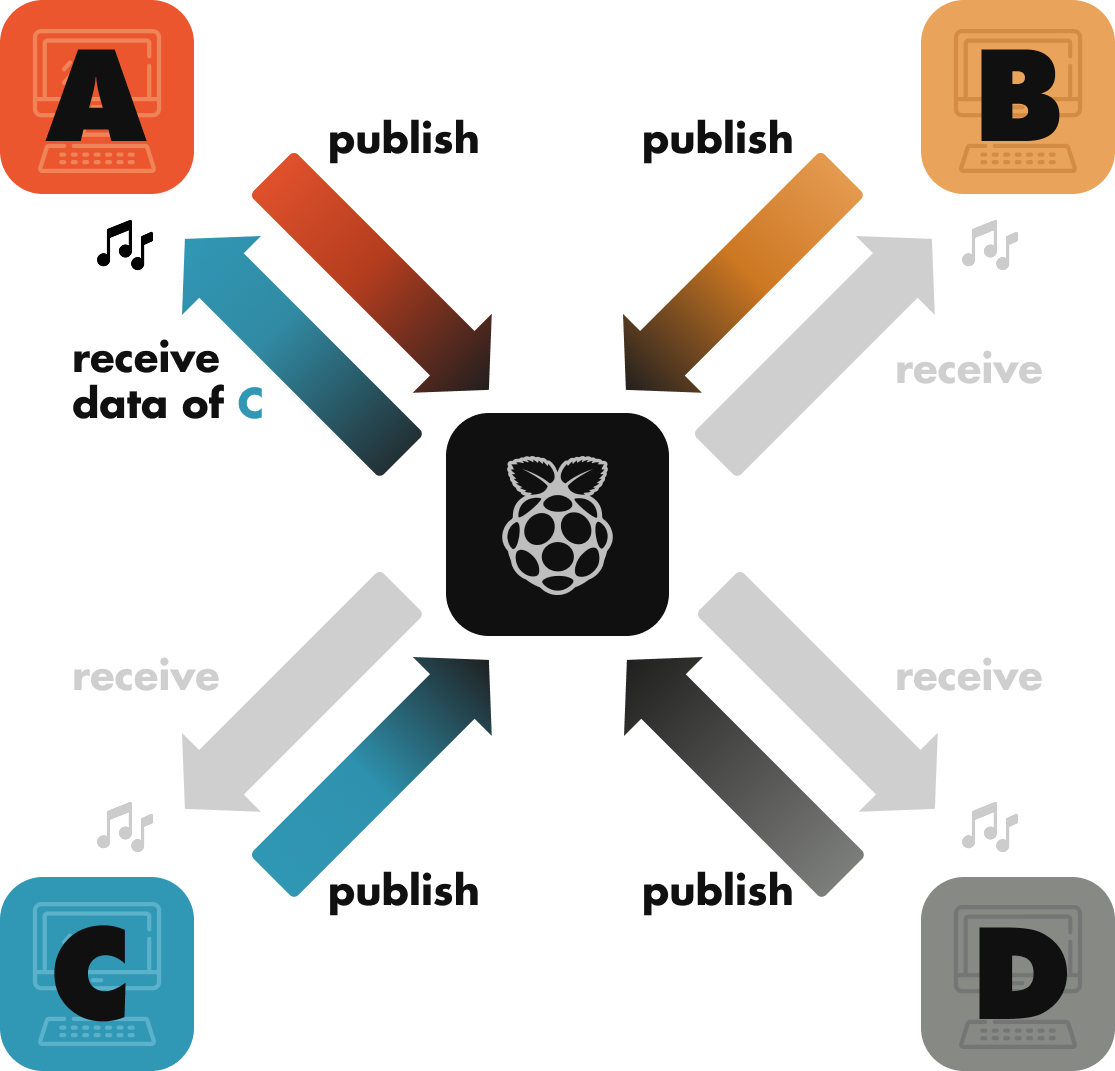

- 遠隔就労者間の社会的連帯感の向上のためのテレソニフィケーションの提案

〇李 伊婧(東京大学)、楊 期蘭(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 遠隔就労の普及に伴い,非言語的な手がかりの不足から孤独感が増加し,協働意欲や組織内の社会的連帯感が低下する問題が顕在化している.視覚的な情報を用いた従来のアンビエントディスプレイは,ユーザが画面や照明などに意識を向ける必要があり,作業への集中を妨げるという課題があった.そこで本研究では,遠隔地の共同作業者の行動をリアルタイムに音声化し,空間的に配置された環境音として提示するシステムを提案する.視覚的注意を妨げず,作業中でも自然に相手の存在感や行動を感じ取れるようにすることで,組織内の共在感と社会的連帯感を高めることを目的とする.

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

視覚

- 2C1-01

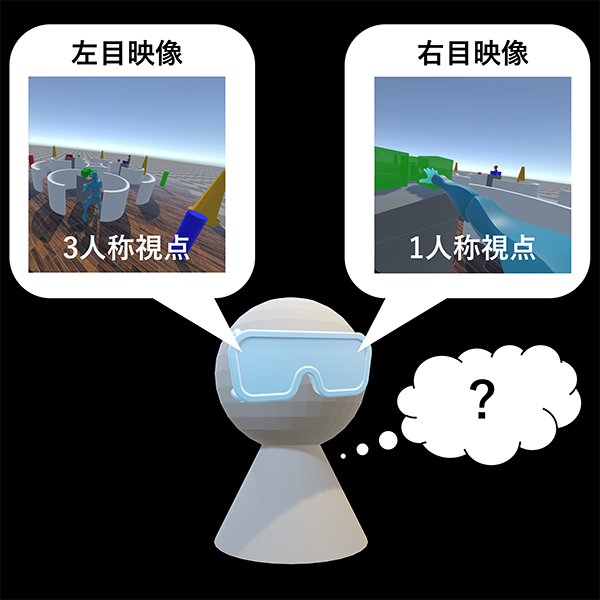

- 視線情報を利用した両眼視野闘争の特性を用いた1人称視点と3人称視点の融合提示についての検討

〇酒井 宏伸(電気通信大学)、橋本 直己(電気通信大学) - VRアプリケーションにおける,1人称視点の高い身体感覚と3人称視点の高い空間把握力を両立させる映像提示手法を検討している.我々は両眼視野闘争を利用してユーザが知覚する映像を意識によって切り替えられる点に注目した.本稿では視野映像の提示手法を変えることで,アバタへの身体感覚や空間把握力がどう変化するかを評価する手法を検討し,その実装結果,評価実験の設計,及び予備検討について述べる.

- 2C1-02

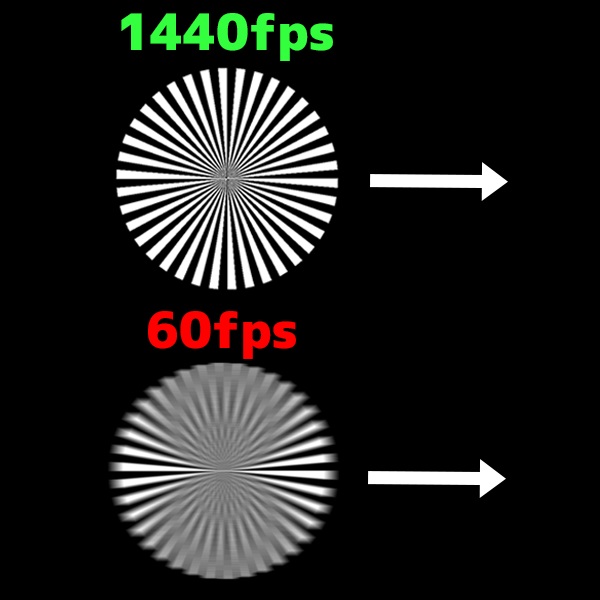

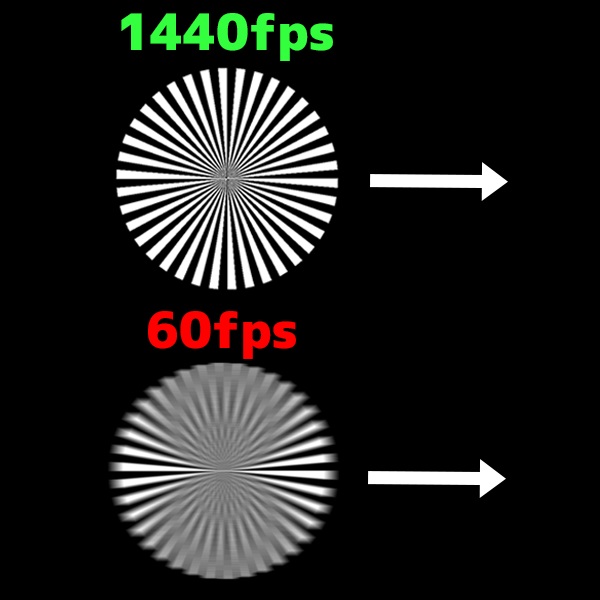

- 運動視における高フレームレート映像の鮮明化現象測定法

〇中田 健斗(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター)、原 彰良(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター) - 1,440fpsを達成する視覚刺激は,等価的無遅延な視覚提示法として有望である.観察者と相対運動する映像を提示すると,60fpsと比較し1,440fps下で鮮明化現象が得られる.一方で,本現象を定量評価可能な指標は知られておらず,定量的に未測定であった.そこで本稿では,鮮明化現象が,空間輝度勾配・量子化・局所コントラストの3指標の線形結合と仮定した,知覚的等価ブラー指標を設計し定量的に測定した.

- 2C1-03

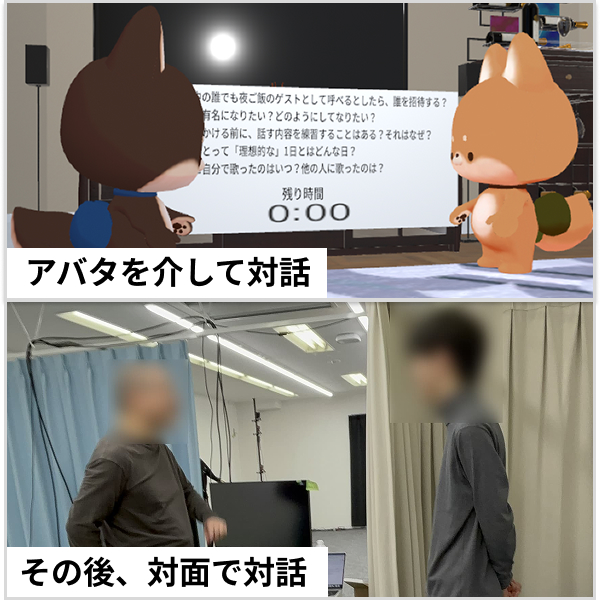

- VR空間における動的物体の強制遠近手法の提案とその応用

〇加藤 義春(東海大学)、外山 昂久(東海大学)、正木 智也(東海大学)、水谷 賢史(東海大学) - 本研究ではVR空間内における動的物体のための新たな強制遠近法の手法とその応用可能性を示す。通常、眼球が動的物体の像を捉える際、視野角が変化することで自身と物体との距離感覚を取得する。今回、私たちが提案する手法は、その視野角が変化しない調整を動的物体に施すことにより、物体のサイズ変化による距離感覚を消失させる錯視手法である。この手法は視覚情報処理における予測メカニズムの解明に寄与する。

- 2C1-04

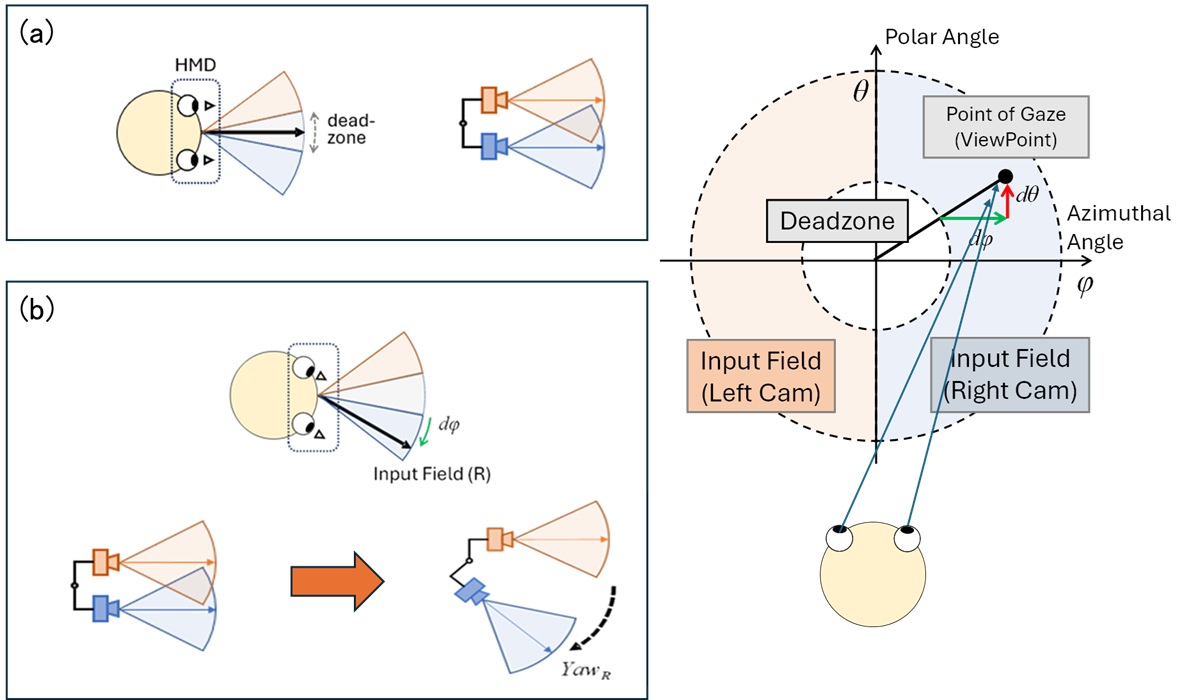

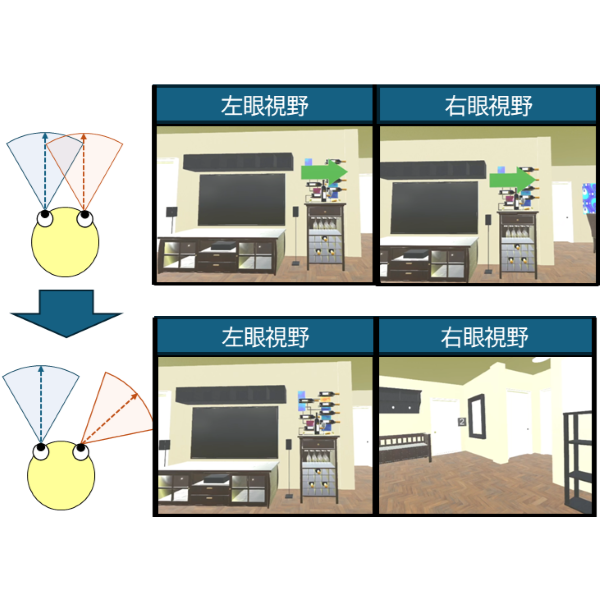

- アイトラッキングを用いたカメレオン型VR視野制御手法の提案と評価

〇中湊 大斗(富山県立大学)、井上 康之(富山県立大学) - 本研究は視線入力で左右視野を独立に制御することで異なる視線方向を視野闘争下で体験するカメレオン視覚システムを開発し、VR空間内での複数目標探索タスクで評価を行った。その結果、ジョイスティックを用いた従来手法に比べて視線入力を用いた本手法は眼球方向の推定精度や応答性の問題から探索タスクにおける課題成績は低下したがシミュレータ酔いスコア(SSQ)には有意差はなく本手法の妥当性が示された。

- 2C1-05

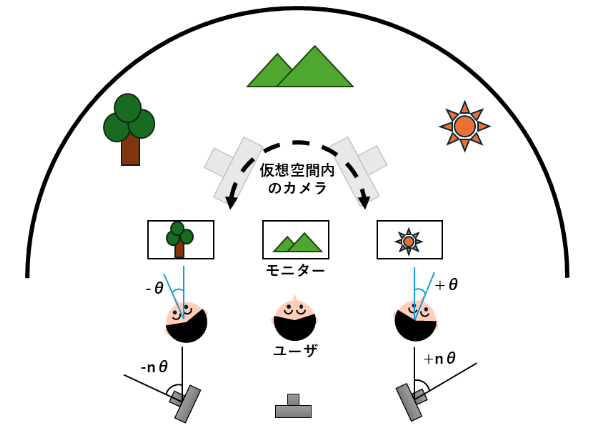

- 左右眼独立視野の半自動制御による全周視野インタフェースの開発

〇井上 知樹(沼津工業高等専門学校)、井上 康之(富山県立大学)、萩原 隆義(長野工業高等専門学校)、鳥海 智志(豊橋技術科学大学)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学)、勝俣 安伸(沼津工業高等専門学校) - 発表者らが提案する左右眼の向きを独立に制御する視野拡張インタフェースにおいて、周囲に出現するターゲットの位置に応じて視野方向を自動で操作する手法を導入した。視覚探索課題を用いて、コントローラによる手動操作と比較し、課題成績、ユーザビリティ、VR酔いの観点から評価を行った。あわせて、視野の自動的な移動による違和感や酔いを低減する手法として、移動方向を示す手がかりの提示による効果についても検討した。

- 2C1-06

- Fitts' Lawに基づく頭部姿勢による固定画面視野制御時の制御性能評価

〇加藤 巧己(岐阜大学)、小木曽 直輝(コナミ)、木島 竜吾(岐阜大学) - 本研究は,頭部の動きで視野を操作するシステムにおいて,フィッツの法則が成立することを示し,最適なC-D比を検討することを目的とする.ユーザの顔の動きをWebカメラでトラッキングし,仮想空間内のカメラが回転し,ターゲットを中央に合わせることでポインティングを行う.実験の結果,視野操作型のポインティングにもフィッツの法則が適用できることが示唆され,C-D比が3倍では操作性が大幅に低下することが明らかとなった.

- 2C1-07

- VRによる動物的外見と振る舞いの変化が物体を撫でる際の快感情誘発に与える影響の検証

〇野口 翔平(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、神原 誠之(奈良先端科学技術大学院大学、甲南大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 人や動物を撫でることでストレスを軽減させることが可能であり、撫でることを目的とした動物ロボットやVRペットが開発されている。しかし、動物ロボットは大きさや複雑さといった物理的制限から相互作用を多様化しづらく、VRペットでは実際に撫でた触覚を伴うことが難しい。そこで本研究では、VR技術を用いて実際に手で撫でる物体の外見や動きを変化させることでこれらの課題を解決しながら、撫でた際に快感情を誘発し、ストレスを軽減させることを目指す。本稿ではその第一段階として、実際に撫でる物体の外見や振る舞いの変化が撫でる際の快感情誘発に与える影響を検証する。

- 2C1-08

- ドライビングシミュレータにおけるHMDのフレームレート低下が注意喚起に及ぼす影響

〇前原 宙(大阪工業大学)、橋本 渉(大阪工業大学)、西口 敏司(大阪工業大学)、水谷 泰治(大阪工業大学) - 本研究では,ドライビングシミュレータを用いて,歩行者や対向車などの,注意を向けたい対象に視線が向いた際に画面全体のフレームレートを意図的に変化させることで,視覚的違和感を通じた自然な注意喚起を誘発する.この手法がドライバーのブレーキ操作における反応時間に与える影響を詳細に検証し,運転支援への応用を検証する.

- 2C1-09

- 歩行時の光学透過型HMDの装着が頭部回転中心に与える影響

〇谷中 健介(九州大学)、福嶋 政期(九州大学)

- 2C1-10

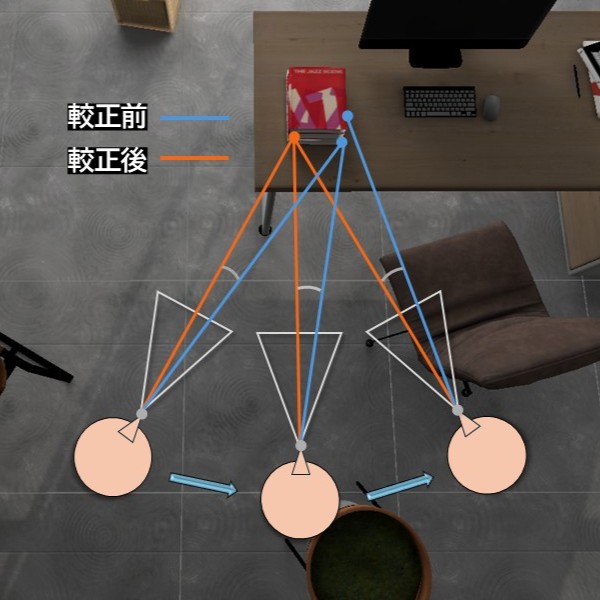

- 固視検出に基づく視線自動較正法における並進速度の影響

〇井上 想子(龍谷大学)、浦宗 龍生(LINEヤフー株式会社)、池田 聖(龍谷大学) - 任意のVR環境において,固視検出に基づき視線計測器を自動較正する手法が提案されている.本研究では,頭部の移動速度と較正精度との間に関係性があると仮定し,オフィスを模したVR 環境における頭部の並進速度が較正精度に与える影響について調査した.本発表では,並進速度が固視検出に与える影響について分析し,較正精度を高めるために適した速度の範囲について議論する.

- 2C1-11

- 両眼に独立した視野を提示するシステムがユーザに与える負荷に関する基礎検討

〇水野 文雄(東北工業大学)、笹嶋 悠人(東北工業大学)、後藤 優樹(東北工業大学) - 我々は,カメレオンのように両眼を独立して動かした状態の視野をユーザに与える装置「バーチャルカメレオン」の開発を行ってきた.多くのユーザがバーチャルカメレオン使用後に疲労感を報告したため,我々はフリッカー値を評価指標とした基礎実験を行った.その結果,全く異なる視野を与えた方が,疲労度が小さくなる可能性が示唆された,本研究においても,フリッカー値を評価指標とした実験による検討を進めたため報告する.

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

触覚3

- 2D1-01

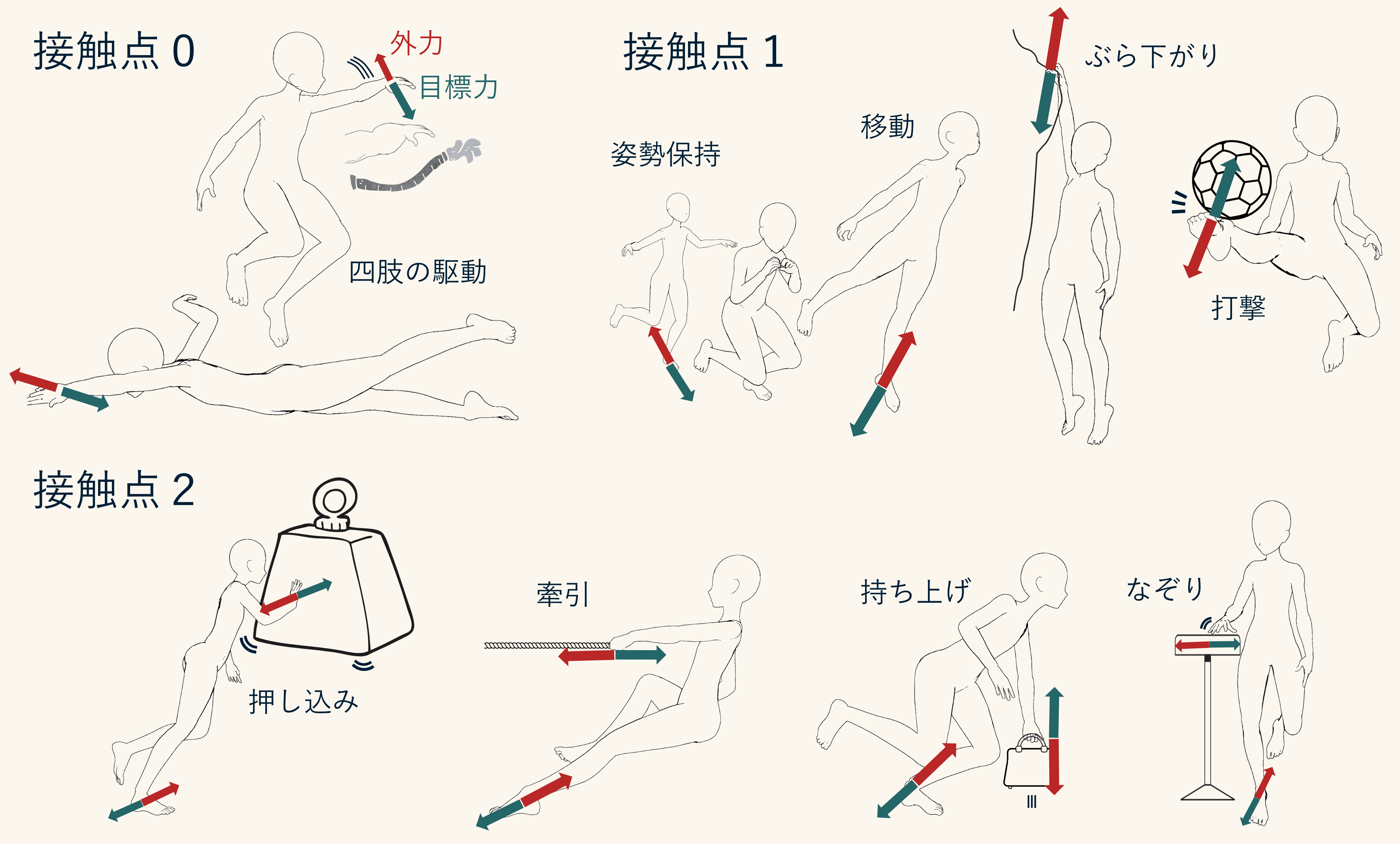

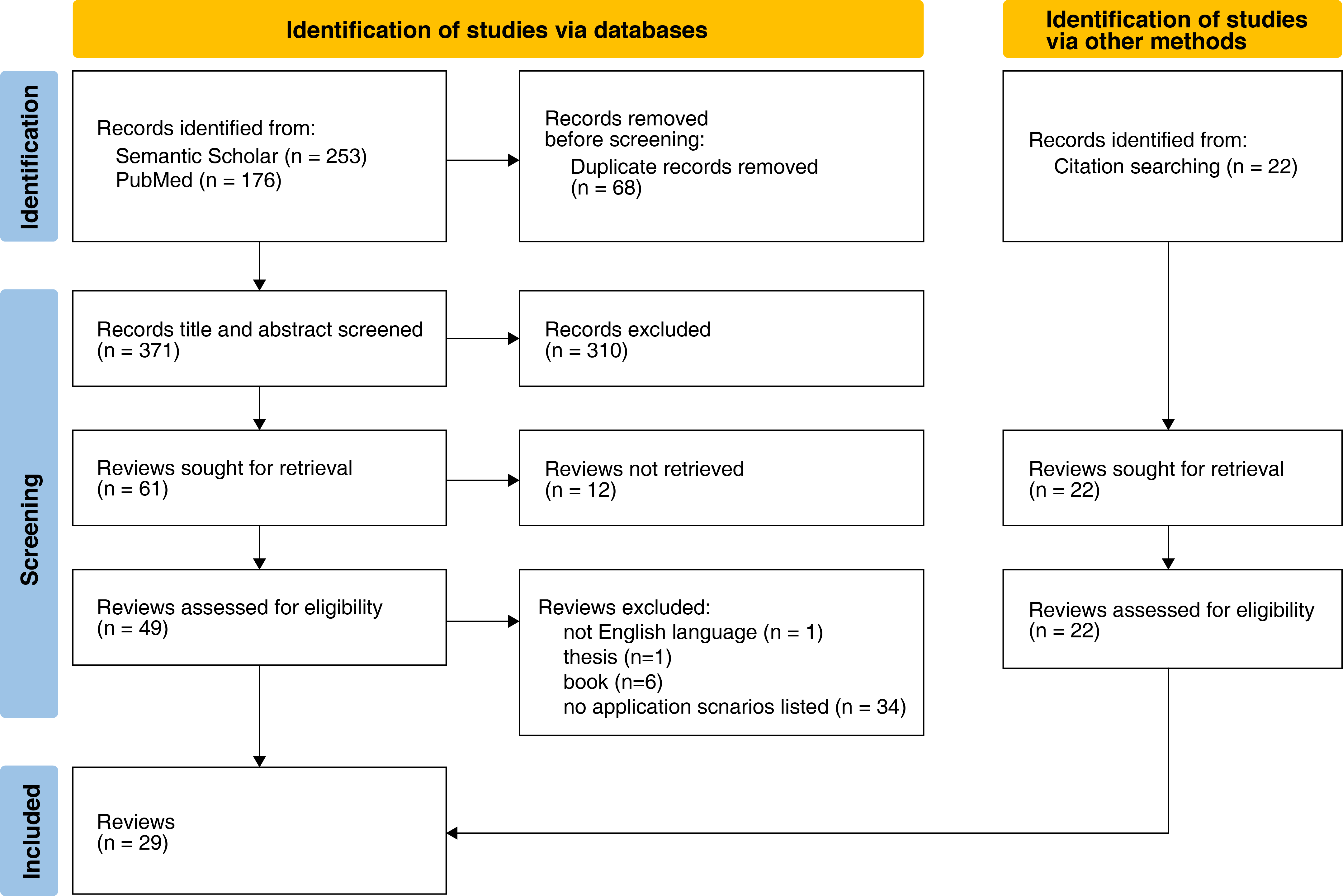

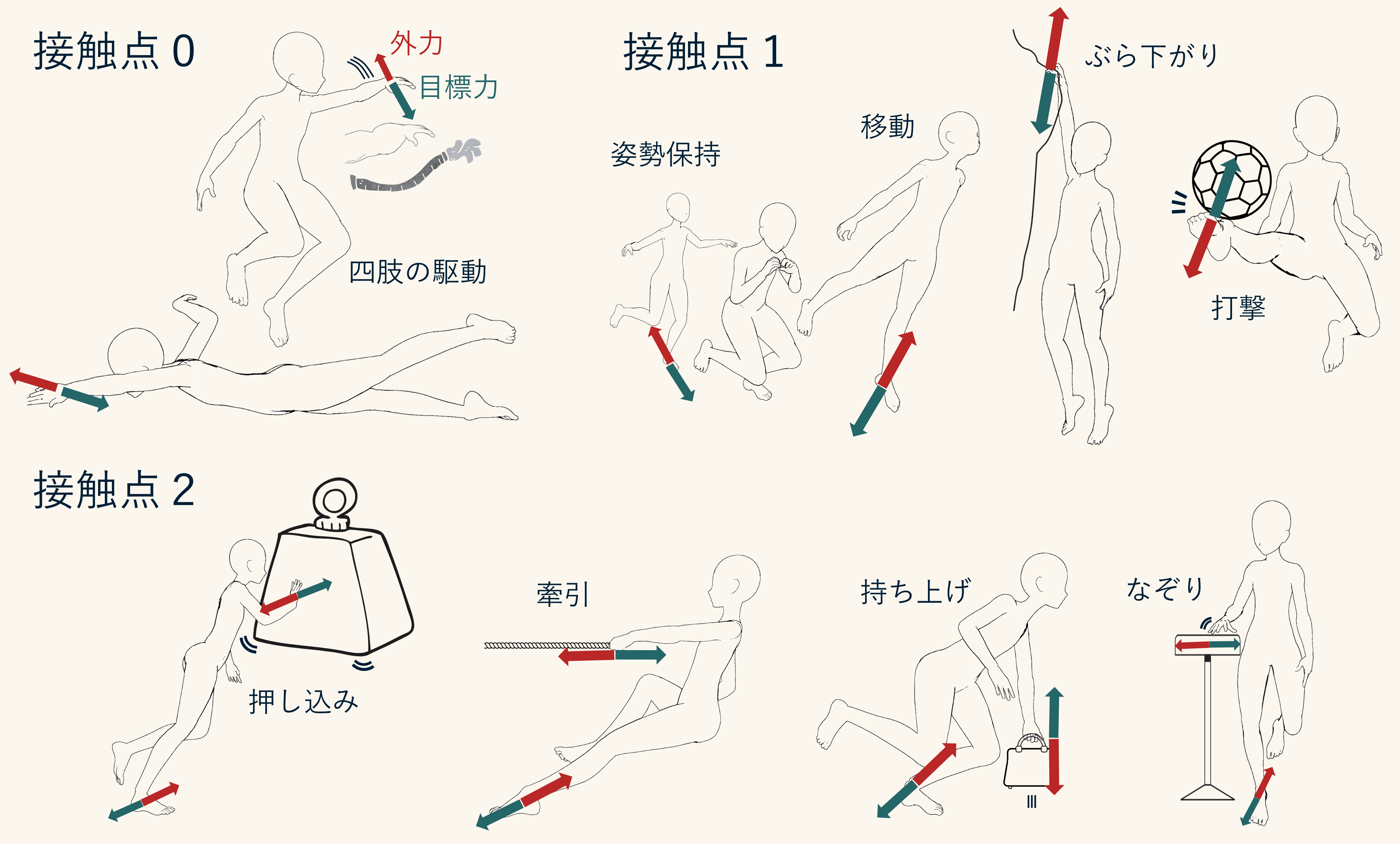

- 触覚提示技術の応用シナリオの体系化に向けた予備的検討

〇宇治土公 雄介(NTT株式会社)、森崎 汰雄(NTT株式会社) - 触覚提示技術は、医療や教育など、様々な分野への応用の可能性を秘めている。触覚提示技術の応用シナリオを理解することは、提示技術の研究開発の方向性を定める上で重要である。本研究では応用シナリオを整理することを最終目的とする。触覚提示技術に関する研究者は、技術の特性を理解しているため、妥当な応用シナリオを断片的ではあっても文書化している可能性が高いと考えられる。そこで、研究論文から応用シナリオに関連する記述を収集することを考えた。まず、応用シナリオが記述されている文献についてそのタイプごとに特性を整理した。次に、今後応用シナリオを抽出する対象として有効と考えられる文献タイプを選定し、そのタイプの文献を収集した。

- 2D1-02

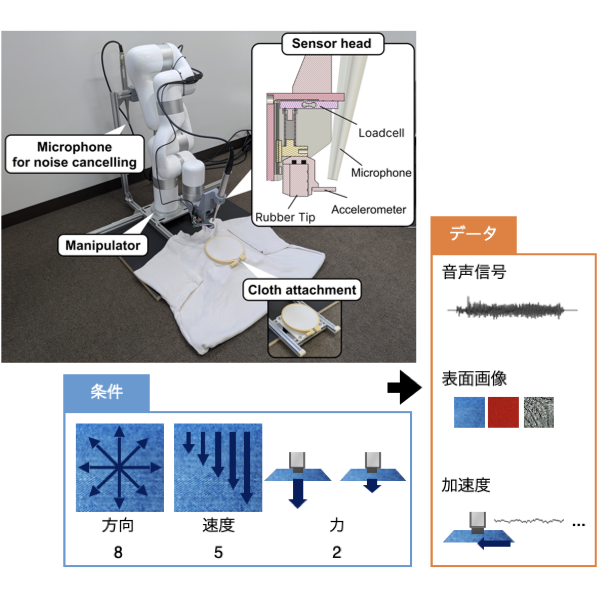

- 衣服触覚特性の定量評価に向けた触覚データ収録システム

江口 満国(クラスター メタバース研究所、筑波大学大学院)、〇北岸 毅一(ZOZO Research、東京大学大学院)、廣井 裕一(クラスター メタバース研究所)、平木 剛史(クラスター メタバース研究所、筑波大学大学院) - 衣服の肌触りは着用者の快適性評価において重要であり、指や皮膚が衣服表面をなぞる際の物理的な触覚特性に由来する。本研究では、ロボットアーム先端の模擬指で衣服表面をなぞり、触覚データを収録するシステムを開発した。23種類の衣服から触覚データを記録し、機械学習器により衣服種類を一定精度で分類できることを示した。本成果は、主観的な衣服の肌触りを物理特性から客観的に定量化するための基盤技術として貢献する。

- 2D1-03

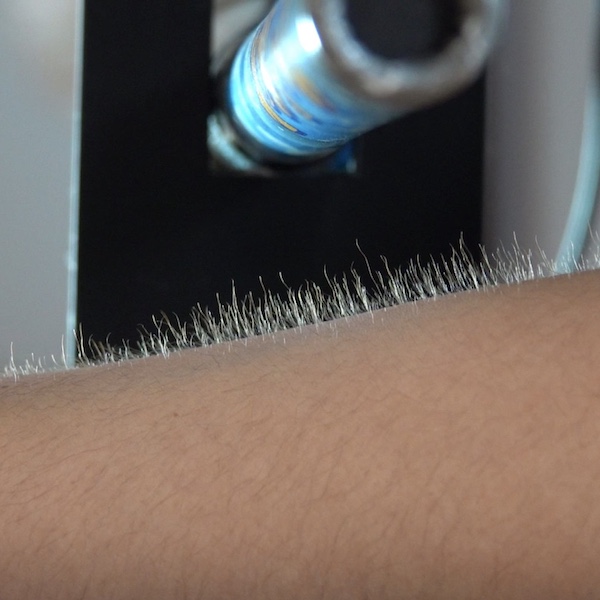

- 静電気による体毛の動きを用いた受動的かつ非装着な柔らかさ提示システム

〇柄沢 未希子(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 我々は,受動的かつ非装着で柔らかさを提示するシンプルな構成のシステムを模索する中で,静電気による体毛の動きが柔らかさ感を生じさせることを発見した.本稿では,静電気による体毛の動きを用いた柔らかさ提示システムを構築し,受動的かつ非装着な柔らかさ提示の可能性を検証した.さらに,体毛の動きによる時空間的変化が柔らかさ感を誘発できるとの仮説の元に,その変化を生じさせる制御方式の提案と予備評価を行った.

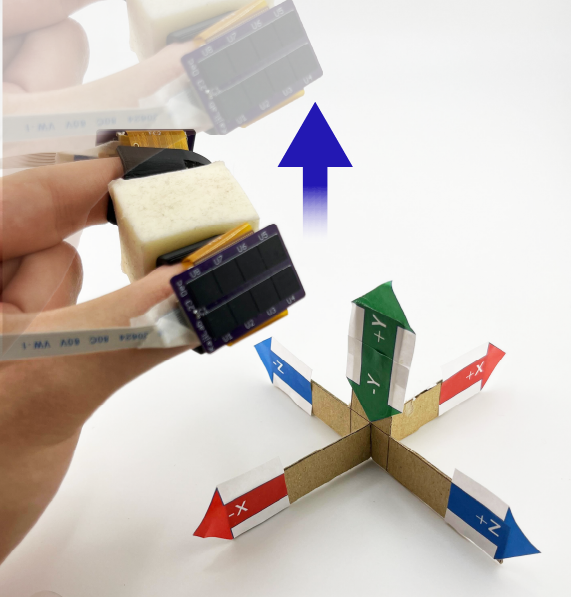

- 2D1-04

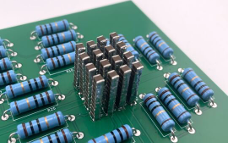

- 積層セラミックコンデンサを用いたピンアレイ型触覚ディスプレイ(第一報) - 積層された積層セラミックコンデンサの振動特性検証

〇藤 亘輝(電気通信大学大学院)、関口 大陸(Point Grey Research Inc.)、溝口 泉(電気通信大学大学院)、梶本 裕之(電気通信大学大学院) - 実用的な触覚フィードバック装置には、コンパクトで高解像度な触覚提示が可能であり、かつ開発コストが低いことが求められる。ピンアレイのような高分解能の提示方式は触覚表現の精度を高める一方で、装置のサイズや開発コストの高さなどが課題である。これに対して本研究では、積層セラミックコンデンサが圧電効果により微小に変形することを利用し、これをさらに積層することで、変位を拡大する新たな小型で低コストの振動子を検討する。本報告では予備的検討として、提案する振動子の周波数特性を評価した

- 2D1-05

- 同一の電極アレイを用いた皮膚と筋肉の刺激による触覚と力覚の提示

〇安達 紀考(電気通信大学)、坂本 泰清(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - VR/AR環境において高い没入感や操作性の向上には触覚・力覚提示技術が重要である. 従来は両者を提示するために異なる電極サイズが必要だった. 本研究では, 同一の電極アレイで触覚と力覚の提示を可能とする手法を提案する. 各電極を駆動するスイッチング IC のハイインピーダンスモードを利用し, 電極間の距離を等価的に調整し, 深部への電気刺激により力覚を, 浅部への電気刺激により触覚を提示することを試みる.

- 2D1-06

- 電気触覚ディスプレイによる凹み感の提示

〇坂本 泰清(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 柔らかさ感は物体に接触した際の皮膚感覚を再現することで提示可能であり、例えば電気触覚ディスプレイにより指の押下力に応じて刺激する領域を増大させることで再現できることが知られている。我々はこの柔らかさ感の延長として、物体を押し込んだ際に表面が大きく陥没するように感じる「凹み感」が提示できることを発見した。凹み感はボタンのストロークの表現など、リアルな触感表現に寄与することが期待できる。

- 2D1-07

- 運動に応じた知覚インテンシティの変調による疑似的な粘性感覚の提示

〇五十嵐 大登(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 本研究では,任意音源から変換した触覚振動信号に対し,運動速度に応じた強度変調と補助振動を用いて疑似的な粘性感覚を提示する手法を提案した.Meta Quest 3によるVR環境で,5Hz包絡線を持つ補助振動付きの基準刺激に対して粘性感覚と触感劣化度を評価した.結果,粘性感覚の有意な増強は見られなかったが,触感劣化も認められなかった.今後は,粘性感を高めつつ触感劣化の少ない補助振動の設計が課題である.

- 2D1-08

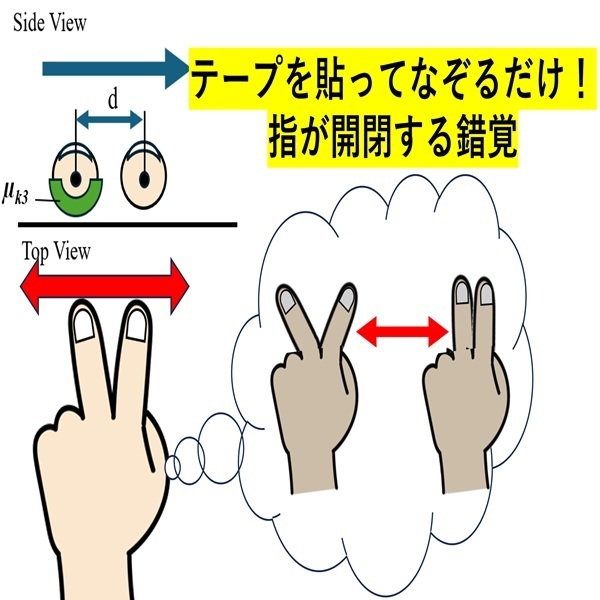

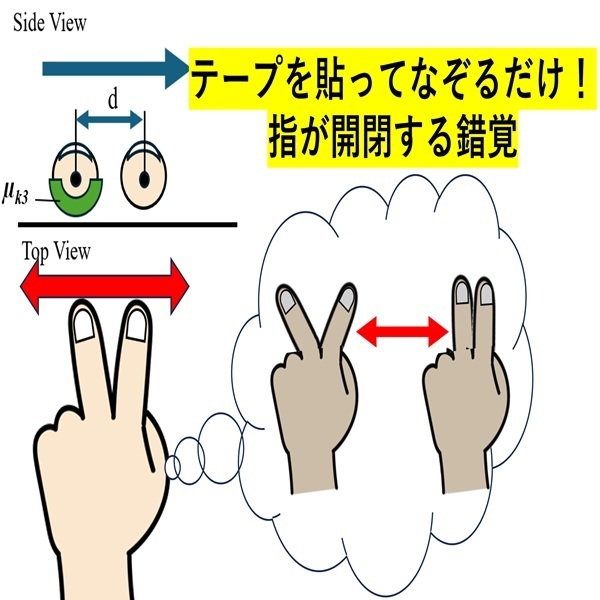

- 2指なぞり時に指腹摩擦差がもたらす開閉錯覚

〇前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、杉原 尚理(大阪大学大学院情報科学研究科)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 先の報告では2指でのなぞり動作中に爪側からの振動刺激を振幅変調することで平面上に法線方向への変位錯覚(段差形状)が生じることを示した.本報告では同様に2指間での振動周波数の変調が、接線方向への変位錯覚を生じることを仮説・検証した.指先に異なる摩擦係数を持つ薄膜を装着した被験者に2指での随従なぞりを実施させた結果、指間での振動スペクトラム重心が遷移し,2指間距離が伸長/収縮する開閉錯覚が観察された.

- 2D1-09

- ピンチング型触覚ディスプレイを用いた粗滑感提示

〇清水 真陽(立命館大学)、黒川 朝陽(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - ヒトは紙や布等の質感を評価する際、複数指でつまみ擦るピンチング動作により、指先間で生じる微細な振動や摩擦を統合的に知覚する。中でも振動刺激は粗滑感の質感評価に重要な役割を果たす。本研究では、ピンチング時に指先が知覚する質感の再現を目指し、動作速度に応じて広帯域の振動を提示可能なピンチング型触覚ディスプレイを開発した。さらに、ピンチング中の振動刺激による粗滑感提示の有効性を考察した。

- 2D1-10

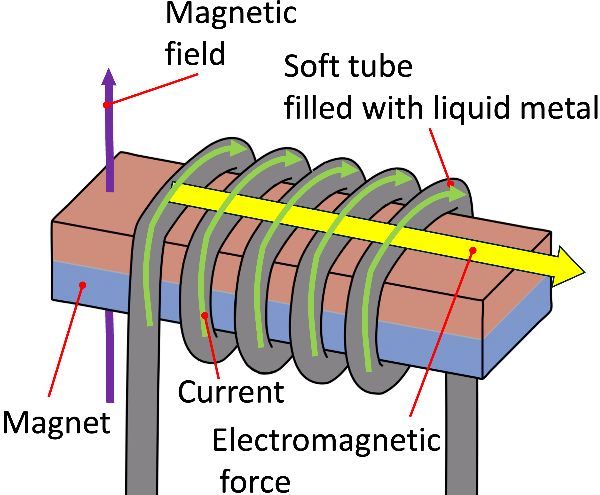

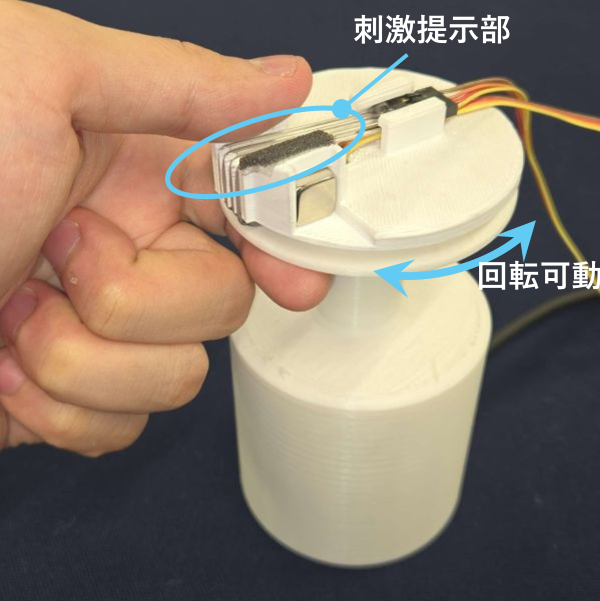

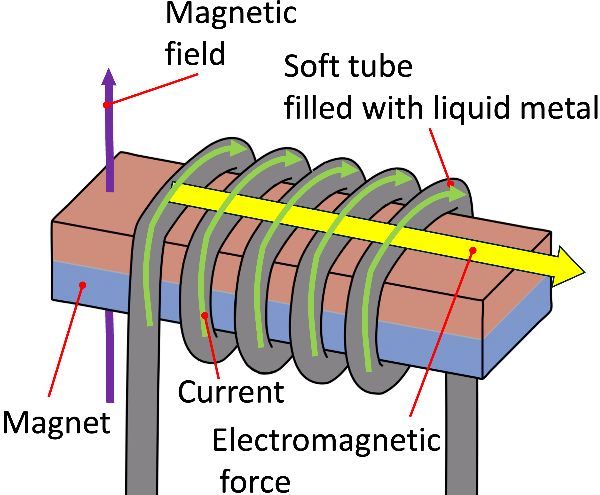

- 指先に水平方向の振動を提示する柔軟なコイル構造触覚ディスプレイの開発

〇黒川 朝陽(立命館大学)、清水 真陽(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 人は現実において物体に触れる際、指先では多様な周波数成分を含む振動を知覚する。本研究の目的は、このような振動を再現可能な触覚ディスプレイを開発することである。そのために、液体金属を封入したソフトチューブをコイル状にして永久磁石に並列配置し、電磁力により独立して微振動するアクチュエータを開発した。実験では、各周波数における振動変位を計測し、提示可能な振動の帯域および知覚可能性について検討した。

- 2D1-11

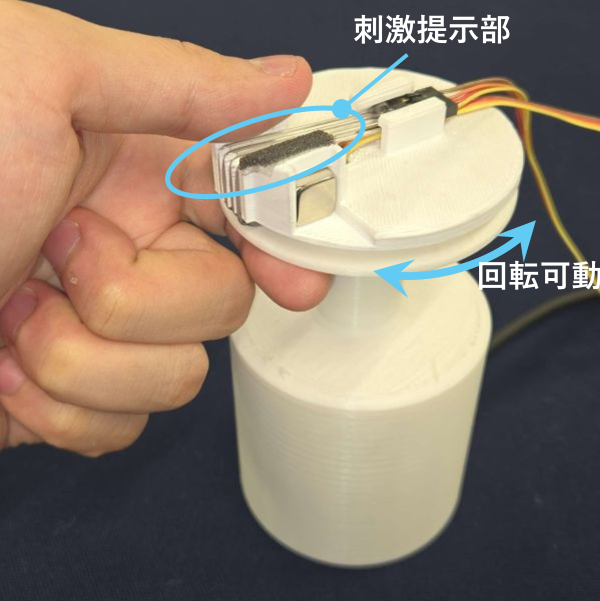

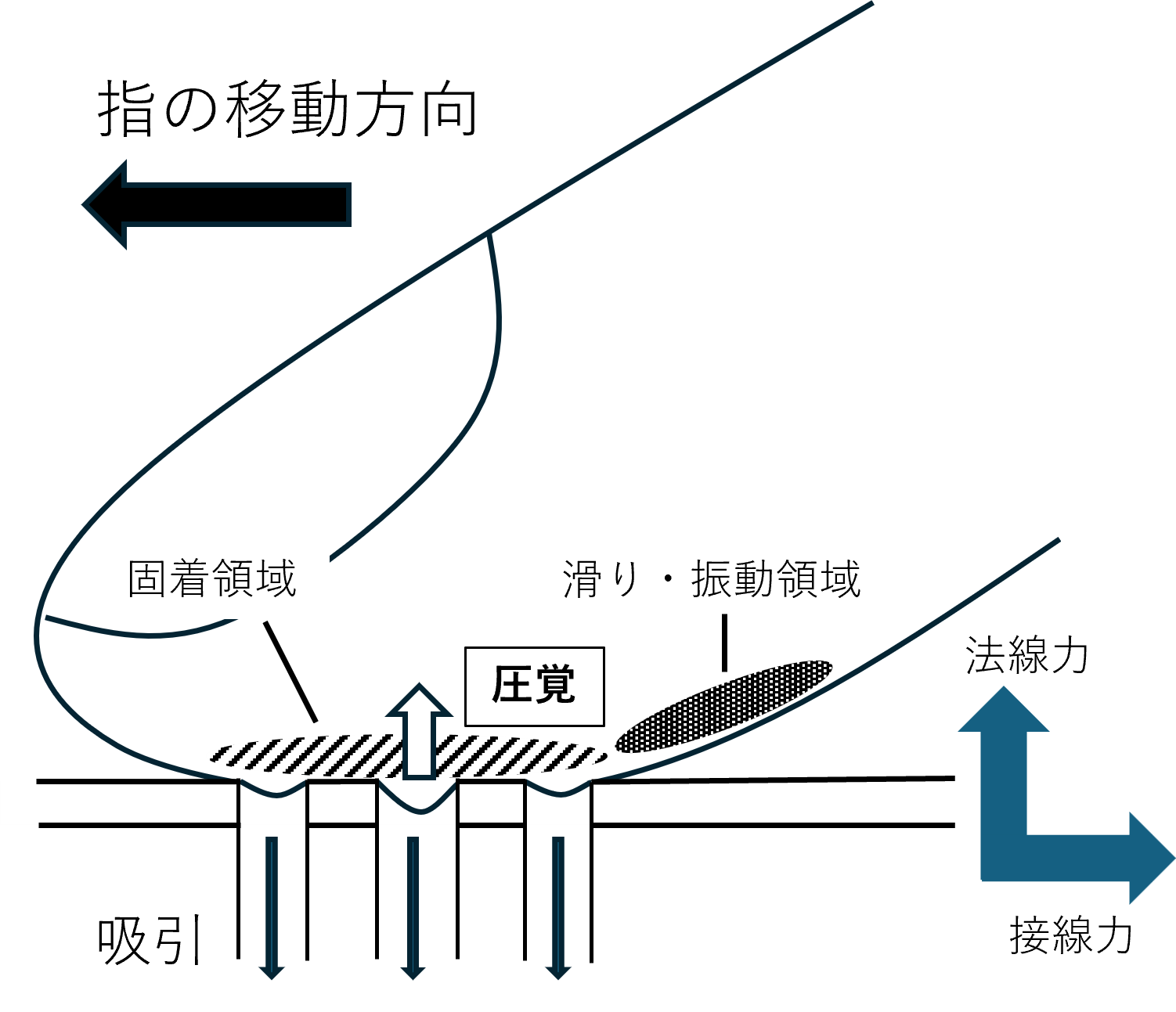

- 固着・滑り制御型触覚ディスプレイにおける皮膚吸引による接線力提示手法の検討

〇長谷川 知紀(富山県立大学)、境 侑里(富山県立大学)、上田 潤(富山県立大学)、田川 和義(富山県立大学) - 本研究では,固着-滑り制御型触覚ディスプレイの有効性を実験的に検証するため,簡易プロトタイプを作成し,各真空圧パルス周波数が皮膚の触覚に与える影響を定量的に調査することを目的とする.実験では「摩擦感」と「快適度」を5段階で評価してもらうとともに,500fpsの高速カメラで皮膚の固着・滑り挙動を撮影する実験を行う.本実験を行うことで真空圧パルス制御による触知覚の操作性と高解像度触覚提示への適用可能性が立証されると考えられる.

- 2D1-12

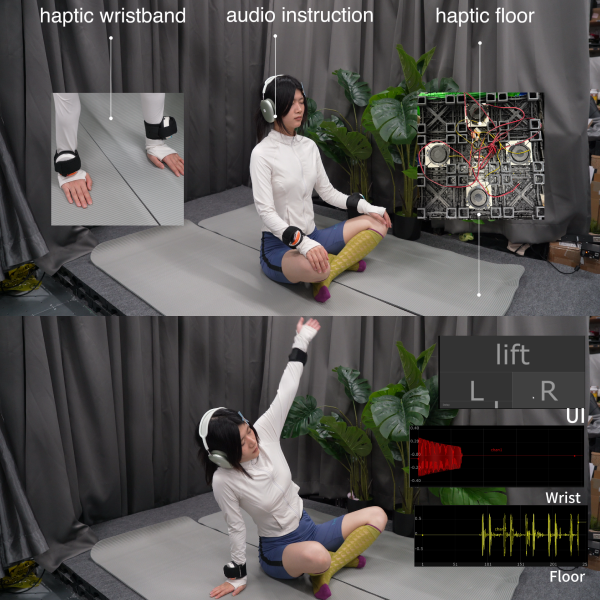

- A Preliminary Study on Vibralign: Enhancing Yoga Practice Through Haptic Feedback

〇劉 斐然(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、神山 洋一(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、触覚と聴覚を組み合わせた多感覚フィードバックにより、ヨガ実践の没入感と身体意識を高めることを目的とする。手首バンド型および床型の触覚提示インタフェース、ノイズキャンセリングヘッドホンを用いたシステムを構築し、11 名の被験者による比較実験を実施した。音声のみのセッションと比べ、触覚を加えたセッションでは、姿勢の認識や集中度が向上したと回答する傾向が見られた。また、振動の流れに方向性を感じたという報告もあり、触覚刺激が身体内部への注意を促す可能性が示唆された。

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

拡張・複合現実1

- 2E1-01

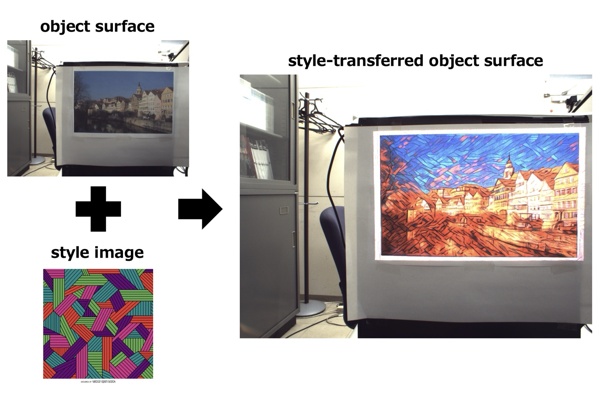

- 空間拡張現実感を用いた現実物体の仮想化

〇川島 映輝(和歌山大学)、天野 敏之(和歌山大学) - 本研究ではSARを用いた現実物体の仮想化を行う手法を提案する.物体の仮想化を行うために,現実物体の見かけを変化させる「見かけの制御」と画像の風合いを付与するStyTr2を組み合わせることで実現する.そして仮想化できているかの評価を画像の重畳投影と仮想空間を表す画像の平均色の投影と提案手法の三つの手法に対してアンケート評価を行った.そして,提案手法による投影の定量評価を行った.

- 2E1-02

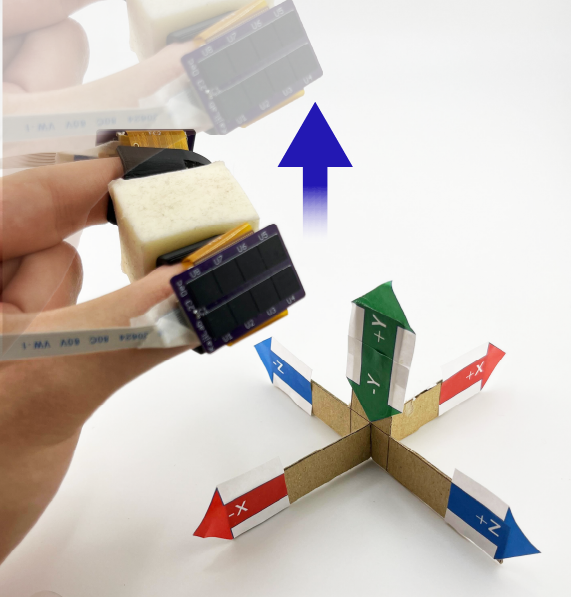

- タンジブルユーザインタフェースを用いた俯瞰的なMR空間設計

〇今谷 真太郎(株式会社マーブル)、赤羽 亨(情報科学芸術大学院大学)、飛谷 謙介(情報科学芸術大学院大学) - MR(複合現実)は空間設計に有効な技術であるが,既存のアプリケーションは空間設計プロセスにおいて重要な俯瞰視点が欠けていることが多い.また、ハンドレイを用いた既存のオブジェクトとのインタラクション方法は難しく,疲労に繋がりやすい.これらの問題に対処するため本研究では,実体的なミニチュアモデルを実空間の俯瞰図に設置していくことでMR空間の設計を行うことができるインタラクション手法を提案する.

- 2E1-03

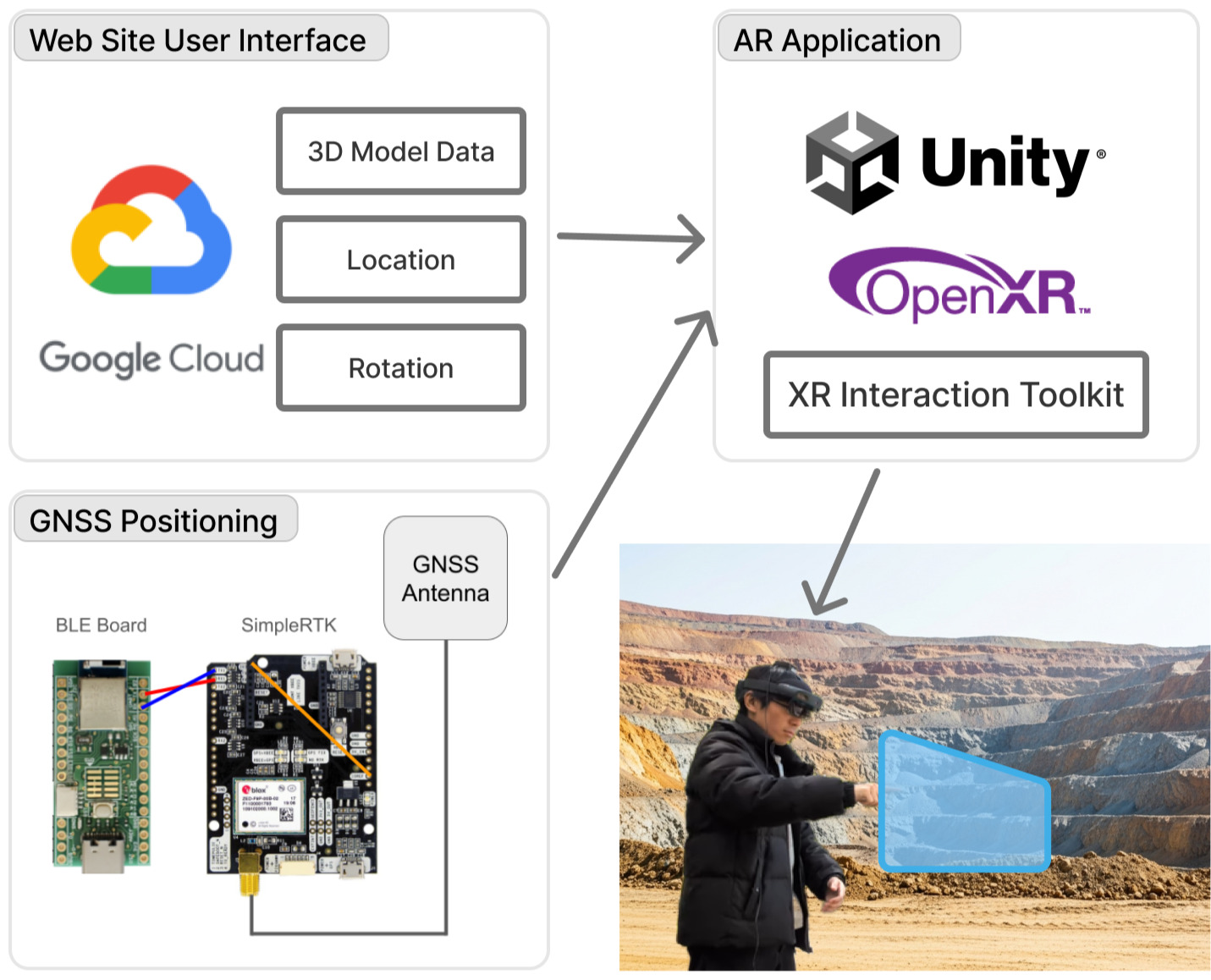

- GNSS測位情報による大規模Location-Based ARの高精度化の検討

〇渡辺 雄大(筑波大学)、セレスタ プラギャン(筑波大学)、謝 淳(筑波大学)、ジャン ヒョンドゥ(MINARVIS Pty. Ltd.)、川村 洋平(北海道大学)、北原 格(筑波大学) - ARは仮想物体を3次元的に配置できるため作業支援に広く利用されている。一方、採掘現場のような画像特徴が少なく地形が変わるような地点において、事前に点群データを保存し位置を推定するVPS(Visual Positioning System)の利用は難しい。本研究では、ARデバイスの位置姿勢をGNSS測位情報によって定期的に補正することによるLocation-Based ARの高精度化を検証する。

- 2E1-04

- 実シーンの外観操作のためのスタイル変換による投影画像生成

〇中村 天翼(埼玉大学)、入山 太嗣(埼玉大学)、小室 孝(埼玉大学) - 本研究では、プロジェクタによる映像投影で実シーンの外観を操作する手法を提案する。提案手法では、スタイル変換の枠組みを用いて、プロジェクタの加法的な出力制約と対象面の反射特性を踏まえて投影映像を最適化することで、映像の加算で実シーンの外観操作を実現する。実験では、実シーンへの映像投影により多様なスタイルが転送されるかを検証するため、画像の加算によるシミュレーションを行い、提案手法の有効性を示した。

- 2E1-05

- ARによる将来および現在の車両進行方向提示手法と動揺病軽減効果の検討

〇遠藤 拓実(茨城大学)、佐藤 勇起(茨城大学)、和田 隆広(奈良先端科学技術大学院大学) - 車の後部座席乗員は運転手に比べ,将来や現在の車両運動手がかりを得にくく,動揺病を発症しやすい.本研究では,ハンドル操作情報から将来や現在の進行方向をARグラスに提示する複数手法を検討し,特に,ハンドル角速度の累積値により将来の進行方向をARグラス上の矢印として提示する手法について動揺病軽減効果を評価した.実車実験の結果,一部参加者に軽症化が見られた一方,悪化の例もあり,将来方向提示の遅延を軽減する手法の必要性が示唆された.

- 2E1-06

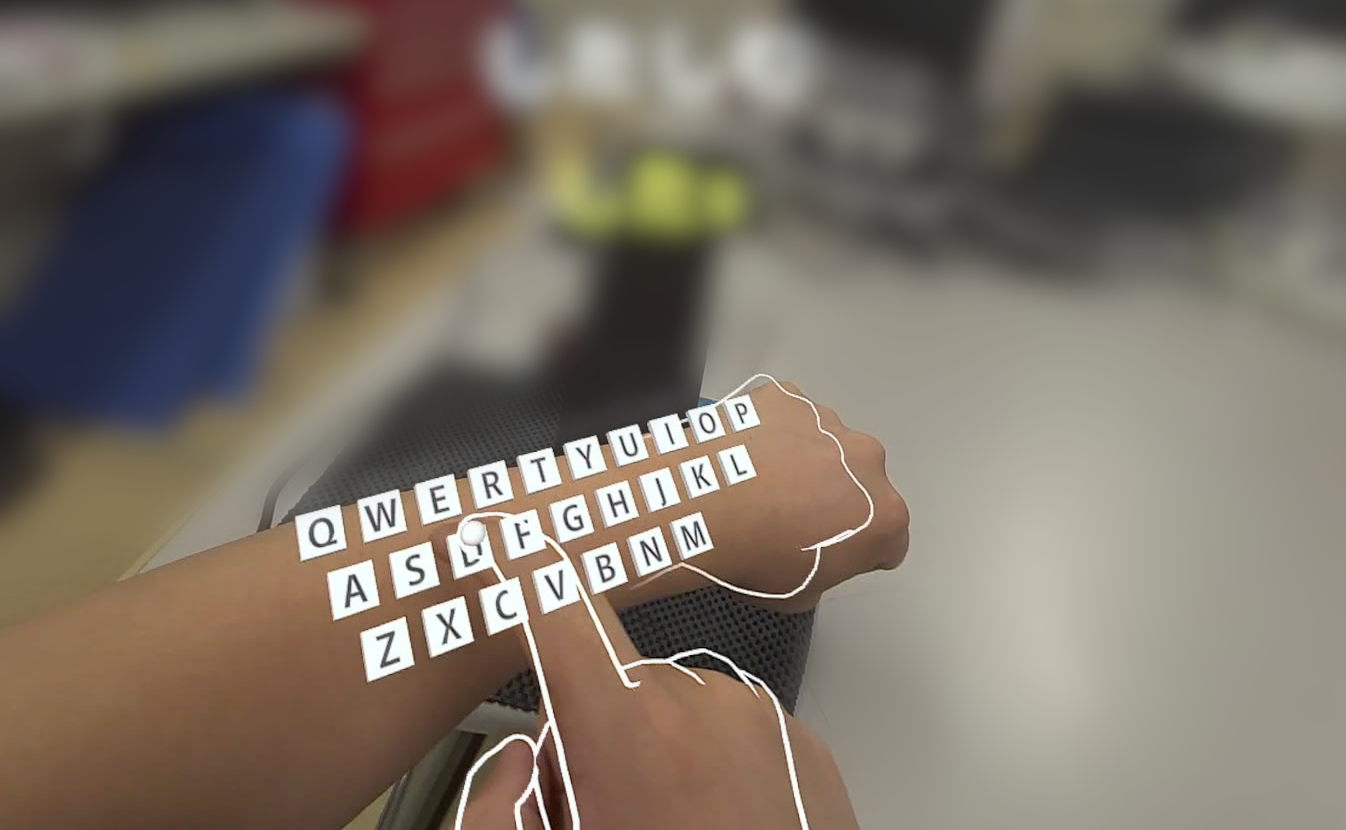

- 実身体を利用したバーチャルキーボード入力手法の提案

〇斧口 紘也(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - バーチャルキーボードなどのバーチャルUIは触覚フィードバックの欠如に起因する操作感の低下などが課題である。本研究ではHMDを装着したユーザの手掌部へのフリックキーボードや前腕部へのQWERTYキーボードのAR表示により、実身体を用いた触覚フィードバックを活用した文字入力手法を提案する。また本手法について既存の空中投影型のバーチャルキーボードとの比較を通じて操作感与える影響を評価する。

- 2E1-07

- 複合現実技術を用いたPC作業における周囲環境と集中力に関する考察

〇山口 翼(静岡大学大学院総合科学技術研究科情報学専攻)、遊橋 裕泰(静岡大学大学院総合科学技術研究科情報学専攻) - 近年、社会環境に大きな変化があった。この変化は作業環境においても同様である。職場や自宅以外での作業時間が増加したが、PC作業を行う際の周囲環境や集中力に関して調査を行っている例は多くない。本研究では、スマートグラスを用いたMR空間上で、PCを使った計算、認知、瞬発力に関する課題を行う。実験で得られた課題成績、バイタルデータ、アンケート結果を基に快適な学習環境構築を目指す。

- 2E1-08

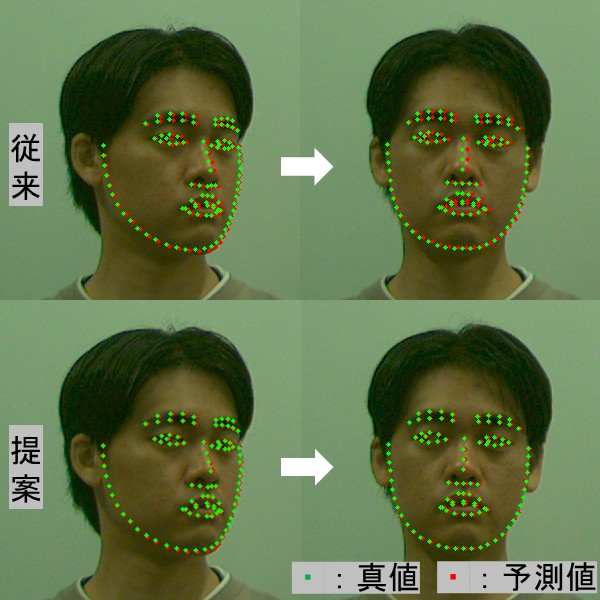

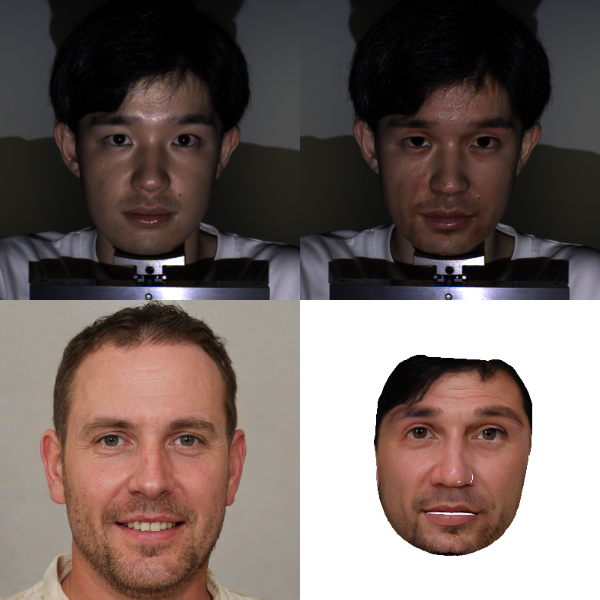

- 顔への動的投影のためのずれ補償に向けた高精度な特徴点位置の動き予測

〇松下 浩樹(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - 顔へのダイナミックプロジェクションマッピングでは,実体と投影像のずれを知覚される問題がある.これは,撮像から投影までの遅延や特徴点検出の精度不足による小さな揺れ(ジッター)が原因である.そこで本稿では,遅延とジッターによる投影ずれを高速かつ高精度に補償するために,位置・加速度誤差を最小化する軽量なニューラルネットワークモデルを用いた特徴点位置の動き予測を提案する.

- 2E1-09

- 動的対象への追従投影のためのImage-to-Image Translationの高速化

〇野崎 亮汰(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - 動的対象への追従投影とImage-to-Image Translation(img2img)を組み合わせることで,対象の位置姿勢に合わせた画像の生成と投影が可能となる.しかしimg2imgは画像生成に時間を要するため,対象と投影像の位置がずれる問題がある.そこで本稿では,img2imgの一部処理で前フレームの計算結果を用いることで生成画像の劣化を抑えつつ処理時間を削減する手法を提案する.

- 2E1-10

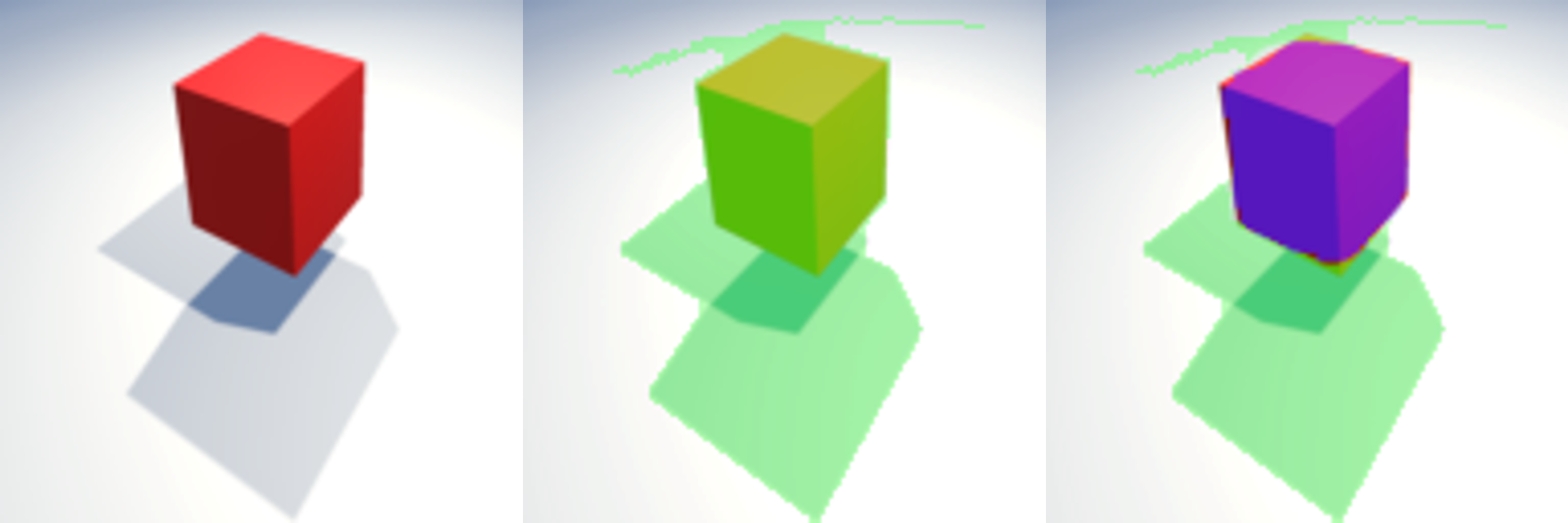

- 映像から影と物体との対応を認識するモデル

〇川田 裕貴(東北大学)、阿部 亨(東北大学) - AR環境で自然な影を描写するには,物体とその影の関係を正確に捉える技術が必要<#%BR%#>となる.<#%BR%#>本稿では,物体とその影を区別せずに検出する既存手法を用い,その中で明度や彩度といった色の情報の変化や、画像の再構成を行った際に生じる誤差を用いて影と物体の領域を区別して認識する処理を導入し、検出された領域の配置や位置関係をもとに影と物体の対応を認識する手法を提案する.

- 2E1-11

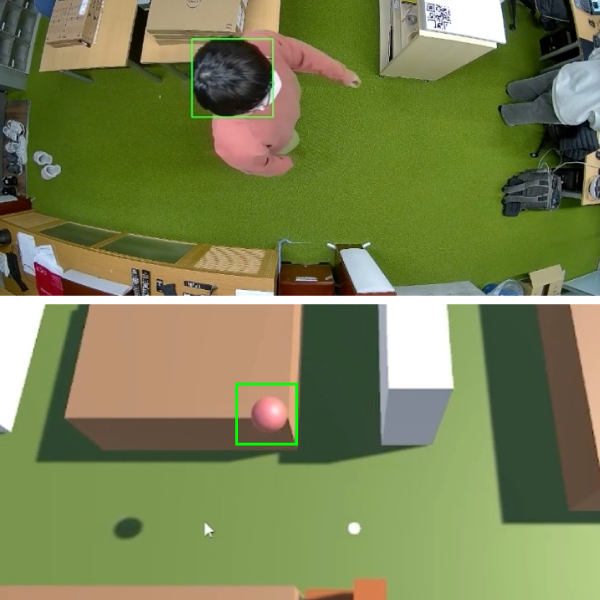

- リアルワールドメタバース実現に向けたクロスバース・プラットフォームの構築 (3) ―天井設置カメラを用いた複数人物の頭部位置推定機構―

〇岩崎 勇斗(立命館大学大学院)、中村 文彦(立命館大学大学院)、木村 朝子(立命館大学大学院)、柴田 史久(立命館大学大学院) - 我々は,現実世界とメタバースを融合したリアルワールドメタバースの実現を目指し,現実世界と仮想世界を相互に行き来できるクロスバース・プラットフォームの構築に取り組んでいる.本研究では,実空間における複数の人物による混雑状況をVR空間に反映するため,人物の頭部位置をリアルタイムで検出するシステムを開発した.複数のネットワークカメラとYOLOアルゴリズムにより頭部を検出し,その3次元位置をVR空間のアバタに反映させることで,遠隔地にいる参加者に現場の臨場感と混雑状況を提示する.

- 2E1-12

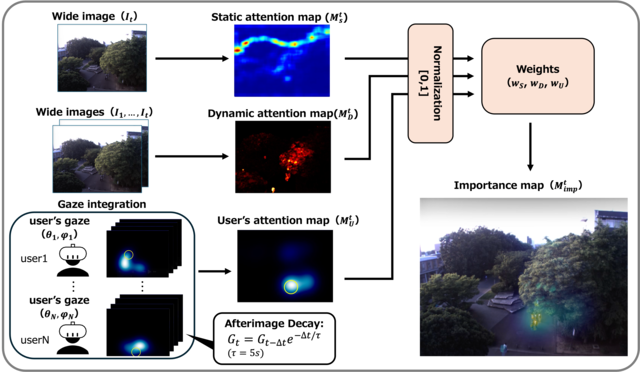

- マルチユーザーVR遠隔拡大視システムのための超高速パンチルトカメラの適応的視線制御

〇田原 大輔(埼玉大学)、阿部 勇太(埼玉大学)、入山 太嗣(埼玉大学)、小室 孝(埼玉大学)、島崎 航平(広島大学)、石井 抱(広島大学) - 本研究では、遠隔地の映像を自由に拡大しながら視ることができるVR 遠隔拡大視システムを、複数ユーザーが利用するための適応的視線制御手法を提案する。本手法では、取得した広角映像を元に顕著性、オプティカルフローを計算し、視線情報を加えた重要度マップから、超高速ミラー駆動パンチルトカメラのミラー角を制御することで、各ユーザーに提示される拡大映像のリフレッシュレートを最適化することができる。

口頭発表09:10-9:50 、ポスター発表10:35-11:20

力覚・体性感覚1

- 2F1-01

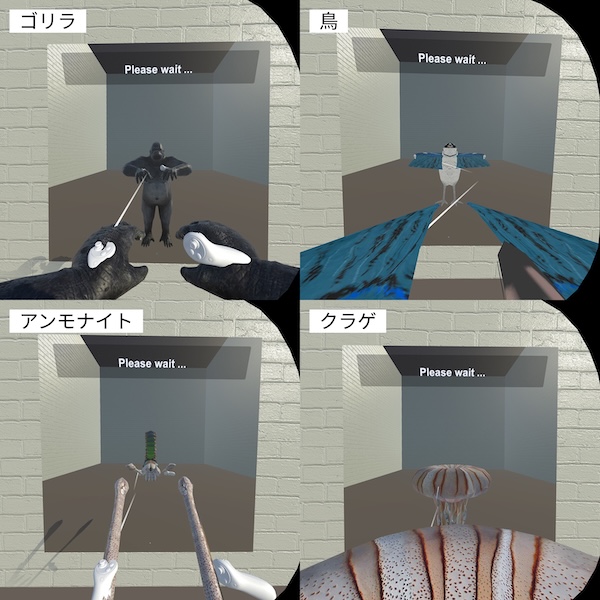

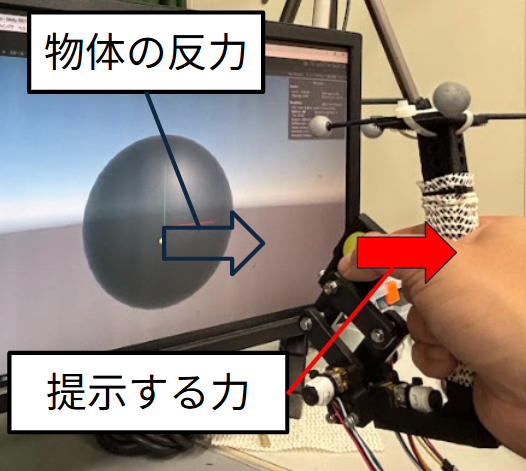

- アバタ外見と整合性の取れた身体感覚を提示する力覚フィードバック手法の研究

〇近藤 俊(東京大学)、橋本 健(東京大学、ソニーコンピュータサイエンス研究所)、鳴海 拓志(東京大学) - VR空間において,ユーザは現実と異なる姿のアバタを操作できるが,現実の身体と大きく異なる見た目を持つアバタを操作する場合,見た目と運動感覚の不一致が違和感を生むことがある.本研究では,実身体と大きく異なる見た目を持つアバタにおいて,アバタの見た目と運動感覚の組み合わせに対する納得感を高めるため,身体装着型の力提示装置を用いて運動のインピーダンスを変化させ,納得感を最大化する力提示を探索した.

- 2F1-02

- 前庭電気刺激とHMDによる視覚情報提示の相互作用が自己傾斜感覚に与える影響

〇栗原 徹(防衛大学校 理工学研究科)、植山 祐樹(防衛大学校 機械工学科)、原田 正範(防衛大学校 機械工学科) - 本研究は、前庭電気刺激(GVS)とHMDを用いたフライトシミュレータとを組み合わせ、自己傾斜感覚への影響を検討する。GVS刺激の強度(強・弱)と印加時間(即時・漸増)の計4パターンと、映像の有無を組み合わせた条件を設定する。さらにGVS刺激がない映像のみの条件も加え、各条件下での生理学的傾斜感覚をHMDの傾きを用いて計測し比較検討する。これにより、GVS刺激と視覚情報が自己傾斜感覚に与える複合的な影響の解明を目指す。

- 2F1-03

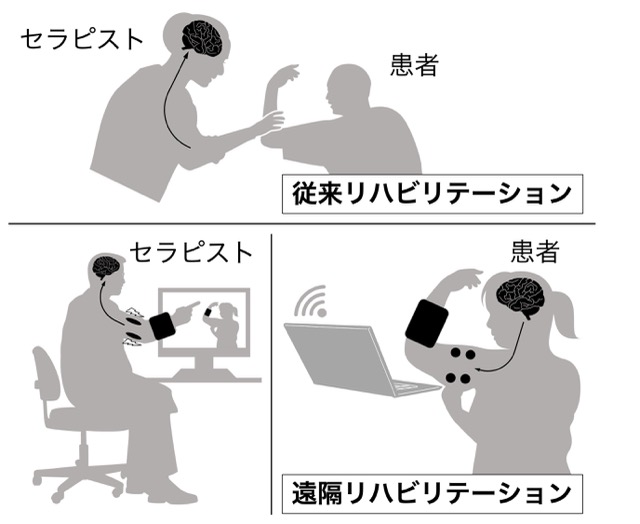

- 上肢関節の剛性感を共有する複数筋電気刺激インタフェース

〇藤井 義織(筑波大学)、鈴木 康裕(筑波大学)、ハサン モダル(筑波大学)、鈴木 健嗣(筑波大学) - 近年遠隔リハビリテーションの需要は高まっており,様々な病気や怪我に対してその効果が検証されてきた.しかしながら,特に脳神経リハビリテーションにおいては,徒手的な評価が一般的であり遠隔では理学療法士が患者を触れられないという課題が残る.そこで私たちは,視覚的に判断が困難である関節剛性の評価を対象とし,複数筋電気刺激によるインターフェースを開発した.性能評価により,EMSの刺激強度の増大に伴い肘関節の抗力が増大する傾向が得られた (R2 > 0.6).知覚実験より,提案手法を用いた場合はビデオ会議システムを用いた場合に比べ大きく判別性能が向上することを確認した (p=0.0051 < 0.05).

- 2F1-04

- 前庭感覚電気刺激により生じる主観的視野運動に姿勢が与える影響

〇黒川 晴生(慶應義塾大学大学院理工学研究科)、中村 文彦(立命館大学情報理工学部)、杉本 麻樹(慶應義塾大学理工学部情報工学科) - 本研究では,座位,側臥位,仰臥位の3姿勢での,前庭感覚電気刺激による主観的視野運動への影響を検討した.HMD(Head Mounted Display)を用いた新たな計測システムで計測を行い,主観的視野運動の回旋角度と前庭感覚電気刺激に対する位相遅れについて分散分析によって評価を行った.実験結果からは,回旋角度について座位と仰臥位,側臥位と仰臥位で有意差が示され,姿勢の影響が示唆された.

- 2F1-05

- 指側面へのせん断刺激による沈み込み感提示 ~皮膚接触面積の増大が与える影響~

〇鉄川 樹(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - 粘性流体に指が沈み込む感覚を提示するために、指側面へのせん断刺激を用いたデバイスの開発を目指している。<#%BR%#>これまでに試作したデバイスでは、せん断刺激を与える際に接触面積の増大が起きていたが、これを粘性流体に触れて内部に沈み込んでいく際のものと認識していた可能性がある。<#%BR%#>そこで本研究では、皮膚接触面積の増大の有無によって、提示される沈み込み感の評価にどう影響するか検証した。

- 2F1-06

- エアシリンダ型加速度提示装置を用いたVR空間内での落下感覚の提示 -着地感覚の検証-

〇日浦 仁太(中央大学)、中村 太郎(中央大学)、西濱 里英(中央大学)、澤橋 龍之介(中央大学) - 本研究では、エアシリンダ型加速度提示装置を用いて、VR内における着地感覚の提示手法を提案する。先行研究では本装置による落下感覚の提示は検証されているが、着地時の感覚提示については十分に検討されていない。本発表では、映像のみの場合、自重による装置の落下を伴う場合、さらに落下後に逆向きの反力を加える場合の3条件を設定し、それぞれの提示手法が主観的な着地感に与える影響を評価・報告する。

- 2F1-07

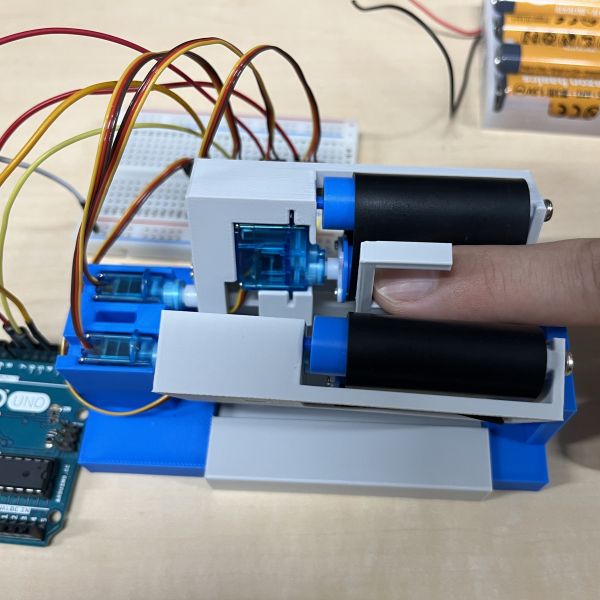

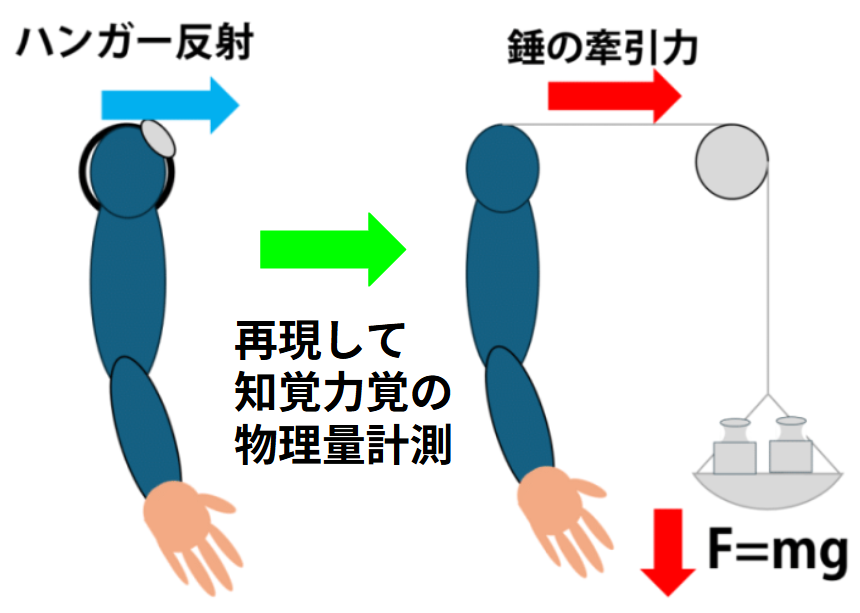

- 肩のハンガー反射による知覚力覚の物理量計測による評価

〇奥田 航平(東京大学)、中村 拓人(大阪大学)、葛岡 英明(東京大学) - ハンガー反射とは、頭部に針金ハンガーを装着した際に生じる皮膚変形により、外力を受けたような力覚を知覚する現象であり、肩などの他部位においても発生が確認されている。本研究では、肩のハンガー反射により知覚する力覚の物理量を得ることを目的とし、姿勢改善支援への応用可能性を探る。肩に皮膚変形刺激を与えた後、錘による牽引で同程度の力覚を再現させ、複数の刺激条件での心理的等価量を計測した。

- 2F1-08

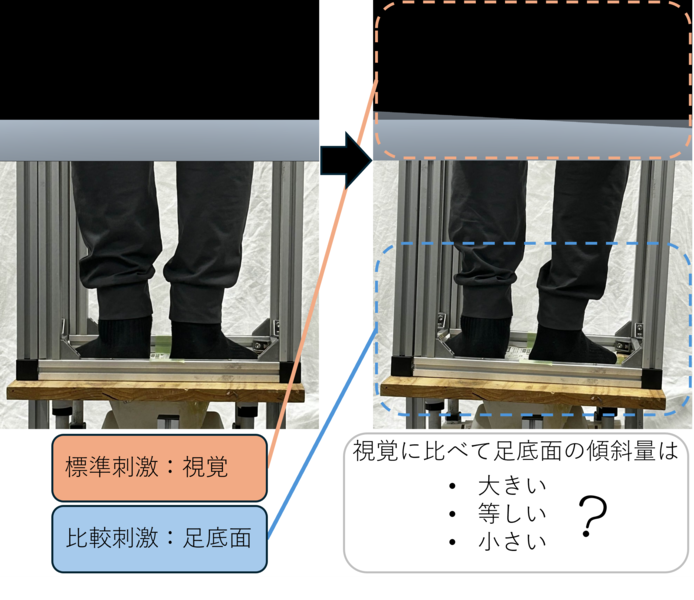

- 立位VRで足底面傾斜角度が視覚と異なる際の傾斜知覚

〇船引 應佑(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - 立位でのVR環境において、視覚および足底面へ同時に傾斜刺激を与えた際の傾斜知覚について調査を行った。視覚傾斜に対して角度の異なる足底面傾斜を段階的に提示し、主観的等価点を観察した。結果として、視覚傾斜よりも少ない足底面の傾斜量で、それらが主観的に等価であると知覚することが観察された。これにより、視覚傾斜よりも小さな足底面傾斜を提示することでも立位での傾斜を伴うVR体験が成立し得ることが示唆された。

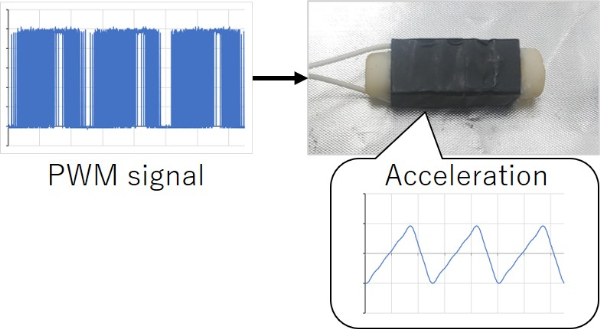

- 2F1-09

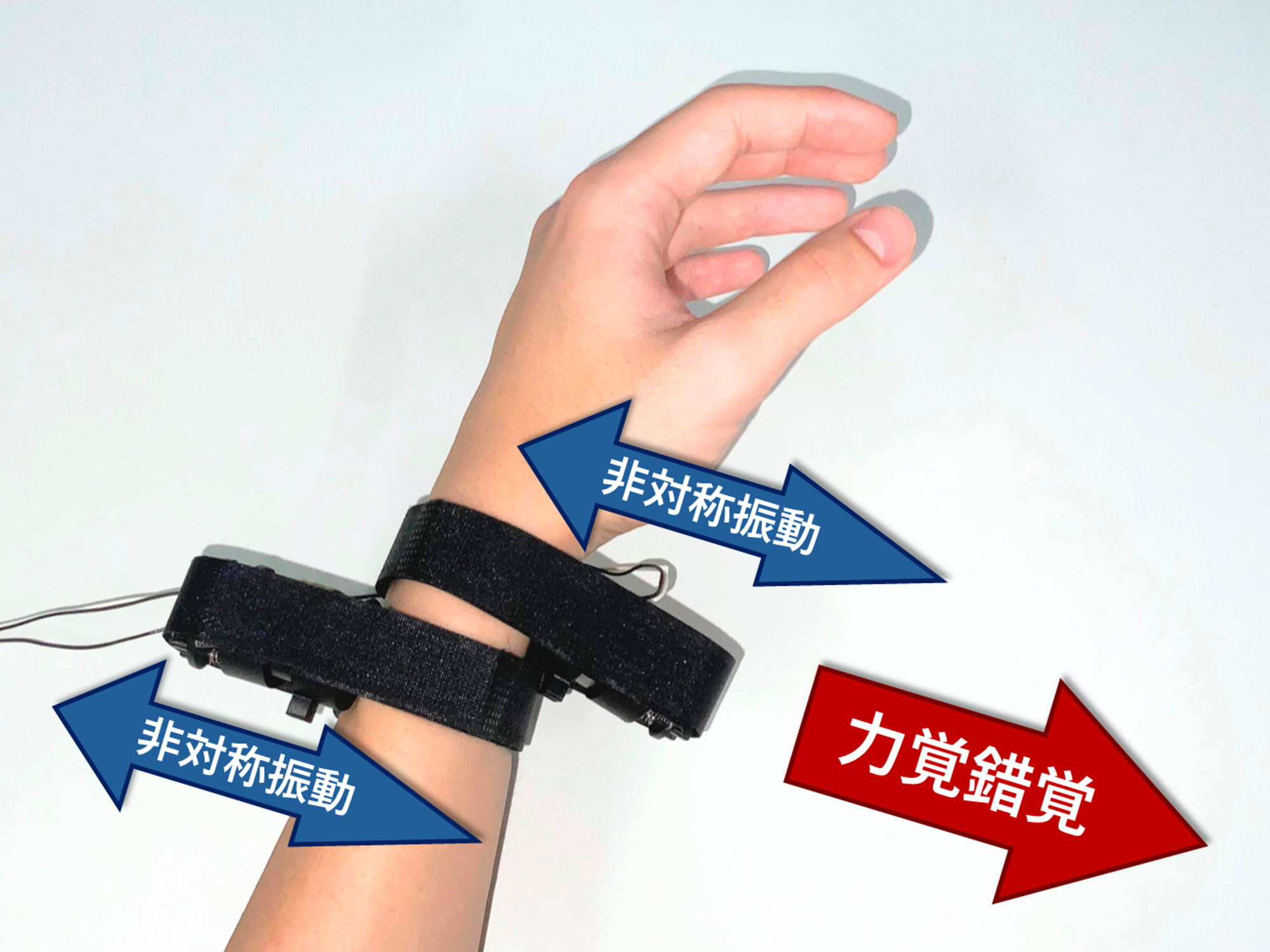

- 非対称振動のジャークが仮想力覚の知覚強度に与える影響

〇長原 未緒(富山県立大学)、西澤 昌宏(富山県立大学)、西原 功(富山県立大学)、中田 崇行(富山県立大学) - 仮想力覚は非対称振動によって知覚される疑似的な牽引力であり,ゲームコントローラ等の応用が期待される.本研究は仮想力覚の知覚精度向上を目的とし,知覚に寄与する非対称振動波形のパラメータを調査する.特に,非対称振動波形におけるジャーク(躍度)に着目し,その非対称性を操作した波形を生成・提示する.また,ジャークの比率が仮想力覚に与える影響を実験的に調べる.本発表では,波形生成手法と実験結果を報告する.

- 2F1-10

- 接触子の材質が運動錯覚に及ぼす影響

〇小村 啓(九州工業大学)、本田 功輝(東京大学) - 腱や筋肉に皮膚の上から振動刺激を与えると,運動錯覚といわれる身体の運動を伴わずに身体が動いたような感覚が生起する場合がある.これまでの研究では,大きな運動錯覚を生起させるために,振動刺激の条件(押付力,加速度,周波数)は検討されてきたが,接触子についてはほとんど検討されていない.そこで本研究では,接触子の素材が運動錯覚に及ぼす影響についての調査を行う.

- 2F1-11

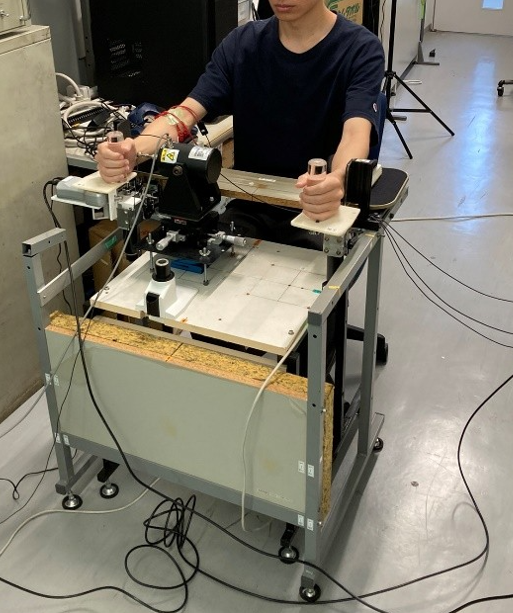

- 腱への非対称振動刺激を用いた指先非拘束型力覚提示手法の提案

〇福田 光輝(東京大学)、中村 拓人(大阪大学)、青山 一真(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 手部に対する力覚提示はVR体験の臨場感向上や技能伝達などに効果的であるが,その実現手法の多くは作業範囲の制約や装置の大型化等の実用上の課題を抱える.本研究では,従来指先や手先を対象に非接地の力覚提示を行う手法として用いられてきた非対称振動刺激を手部の腱の甲側と掌側の両側に提示することで,指先を拘束せずに手部全体に力覚を提示する手法を提案する.実験により,手背と手首掌側の腱に非対称振動刺激を提示することで効果的に力覚錯覚を誘起できることを確認した.

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

感覚・知覚2

- 2A2-01

- 眼球運動が触空間知覚に与える影響

〇松宮 一道(東北大学)

- 2A2-02

- 非侵襲的温熱刺激による飲用時の主観的印象変容を目的としたシステムの開発

〇何 紀婷(東京大学)、許 佳禕(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、門内 靖明(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 本研究では、飲用行為に対して非侵襲的な温熱刺激を適用し、飲料に対する主観的印象を変容させる可能性を探ることを目的としたシステムの開発を行った。既存の温熱刺激装置を基盤とし、刺激強度および提示タイミングを制御可能な提示フローおよび制御ソフトウェアを実装した。本発表では、飲用動作と同期した温熱刺激提示を実現するためのシステム構成、設計上の工夫、および今後の主観的体験評価への応用可能性について報告する。

- 2A2-03

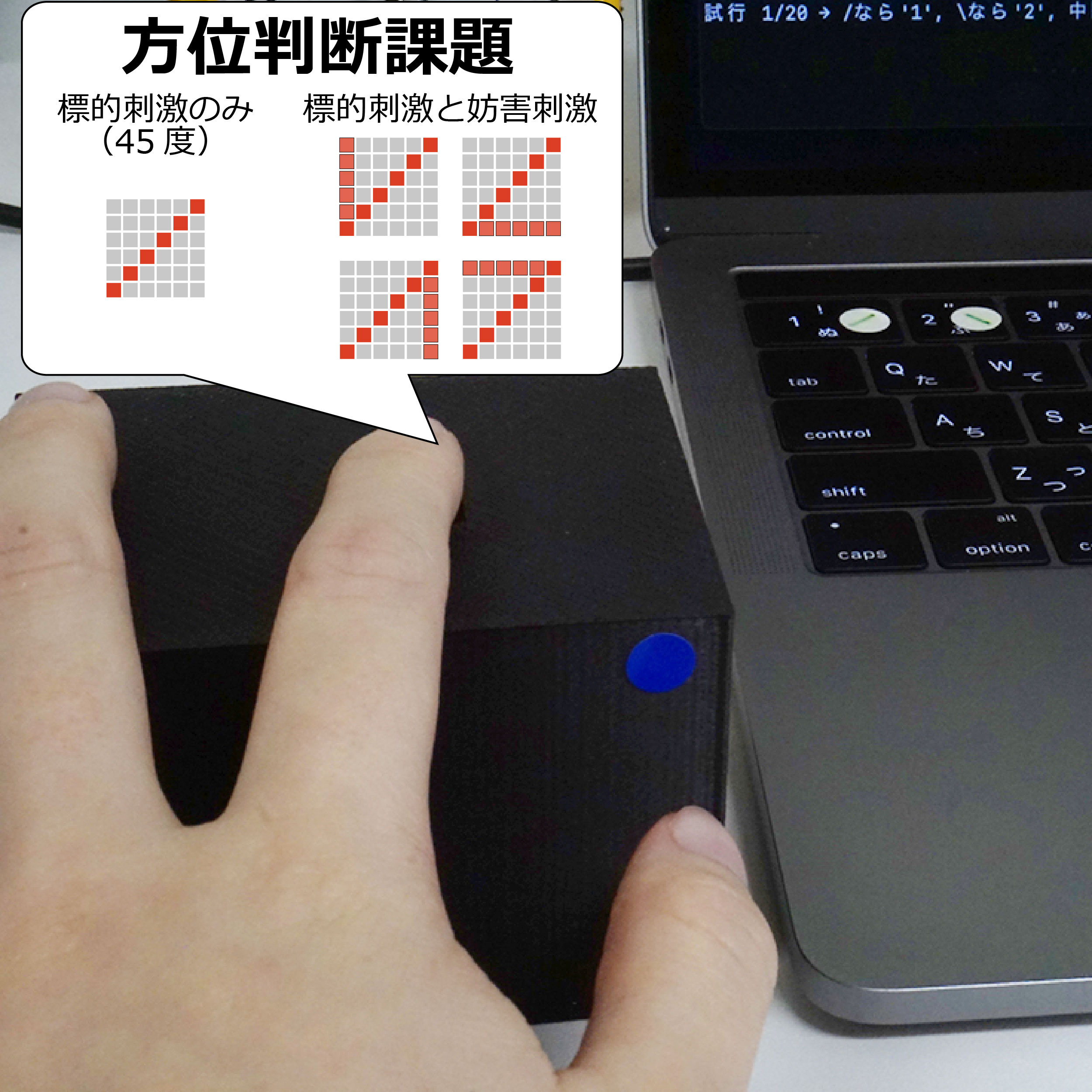

- 指先への斜め線刺激の方位判断課題における周辺刺激パターンの影響

〇小嶋 麻由佳(日本電信電話株式会社)、黒木 忍(日本電信電話株式会社) - 触覚を介して指先に方位情報を提示することは,情報提示において有効な手段の一つである.一方,複数の刺激が同時に提示された場合,たとえ標的刺激と妨害刺激が明示されていても,両者が統合されて知覚される現象が広く知られている.本研究では,標的刺激として斜め方向の振動刺激を提示し,妨害刺激として周囲に1本または2本の振動刺激を付加することにより,妨害刺激が指先における方位判断課題に与える影響を検討した.

- 2A2-04

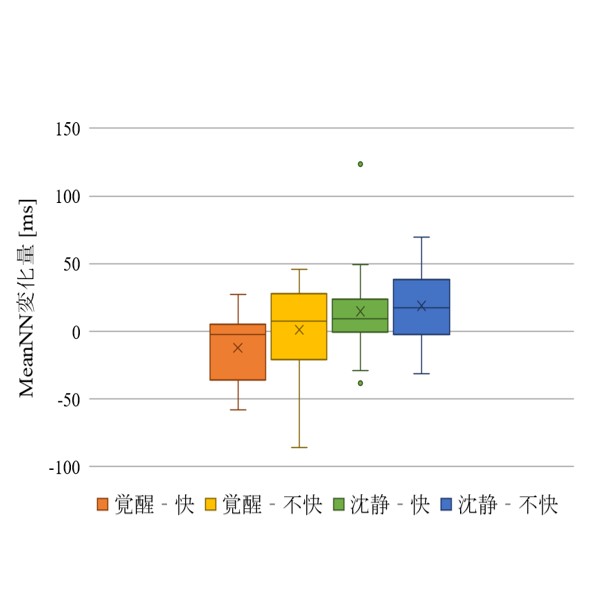

- VRコンテンツへの応用を目的とした音楽聴取時における心拍変動の分析

〇馬塲 太一(金沢工業大学)、中沢 憲二(金沢工業大学) - VRコンテンツへの応用を目的に音楽聴取時における心拍変動と感情との関係を分析した。音楽は覚醒・沈静、快・不快という条件で、被験者に選択してもらった。心拍変動の分析は、時間領域と周波数領域指標を用いた。また感情分類ラベルを付与した音楽データベースを使い、用いた音楽がもつ感情をMELスペクトログラムから推測した。本研究では被験者の感情を心拍変動やスペクトログラムから考察しコンテンツへの応用を検討する。

- 2A2-05

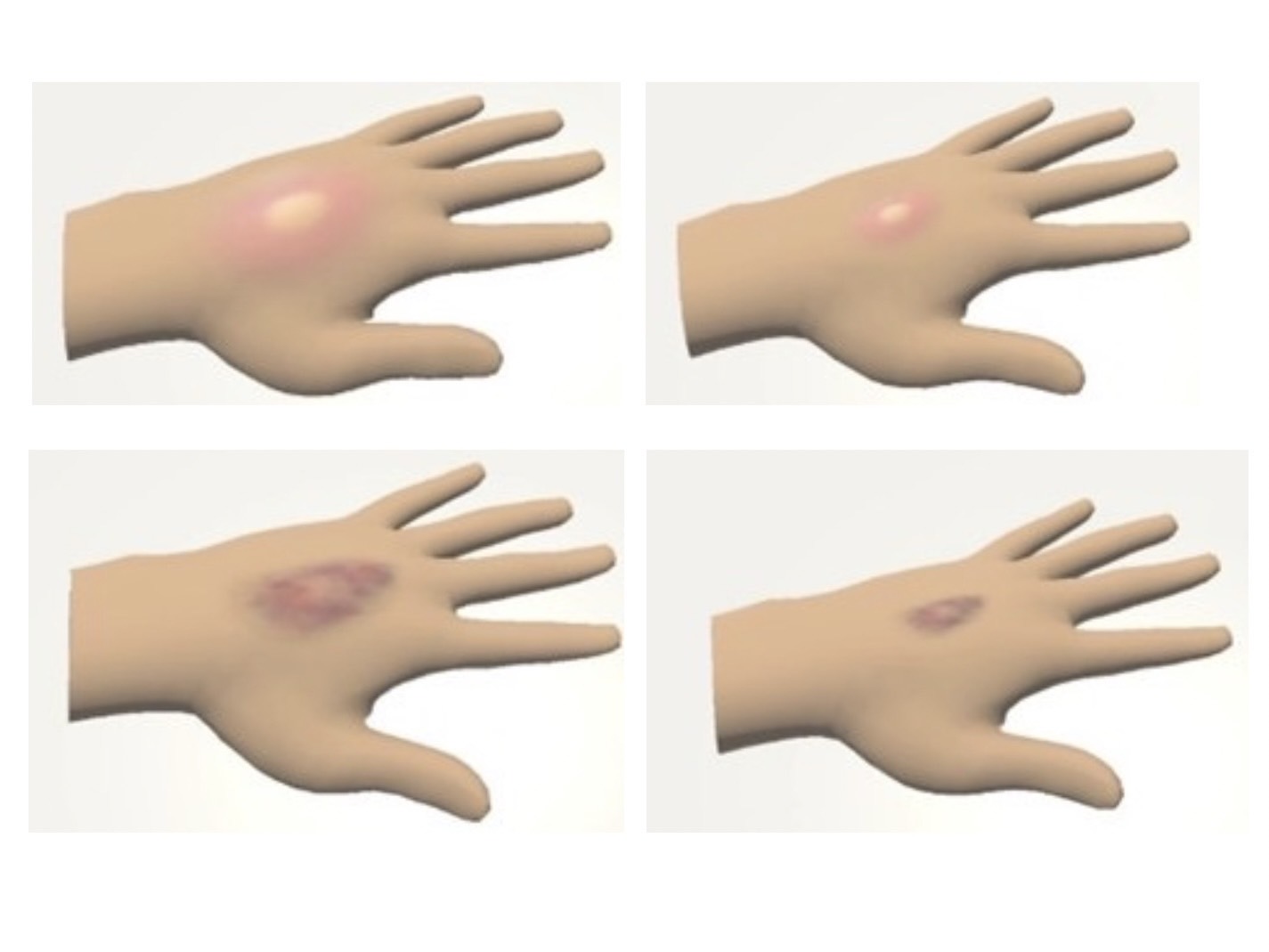

- VR空間における視覚表現と痛覚の生起に関する基礎的検討

〇朝野 翠(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VR 空間内の バーチャルハンドに対して、視覚刺激を提示した際の痛覚体験に着目し、視覚情報によって痛覚を得ることを目 的として, 実験を行った。本実験は、虫刺されと打撲を想起させる視覚刺激を用いて、刺激の有無や刺激面積の大 小、すなわち刺激強度の違いにおける痛覚の生起を検討した。視覚情報から でも痛覚の生起が可能であり、痛覚の強 度を変化させることが可能であることが示唆された。

- 2A2-06

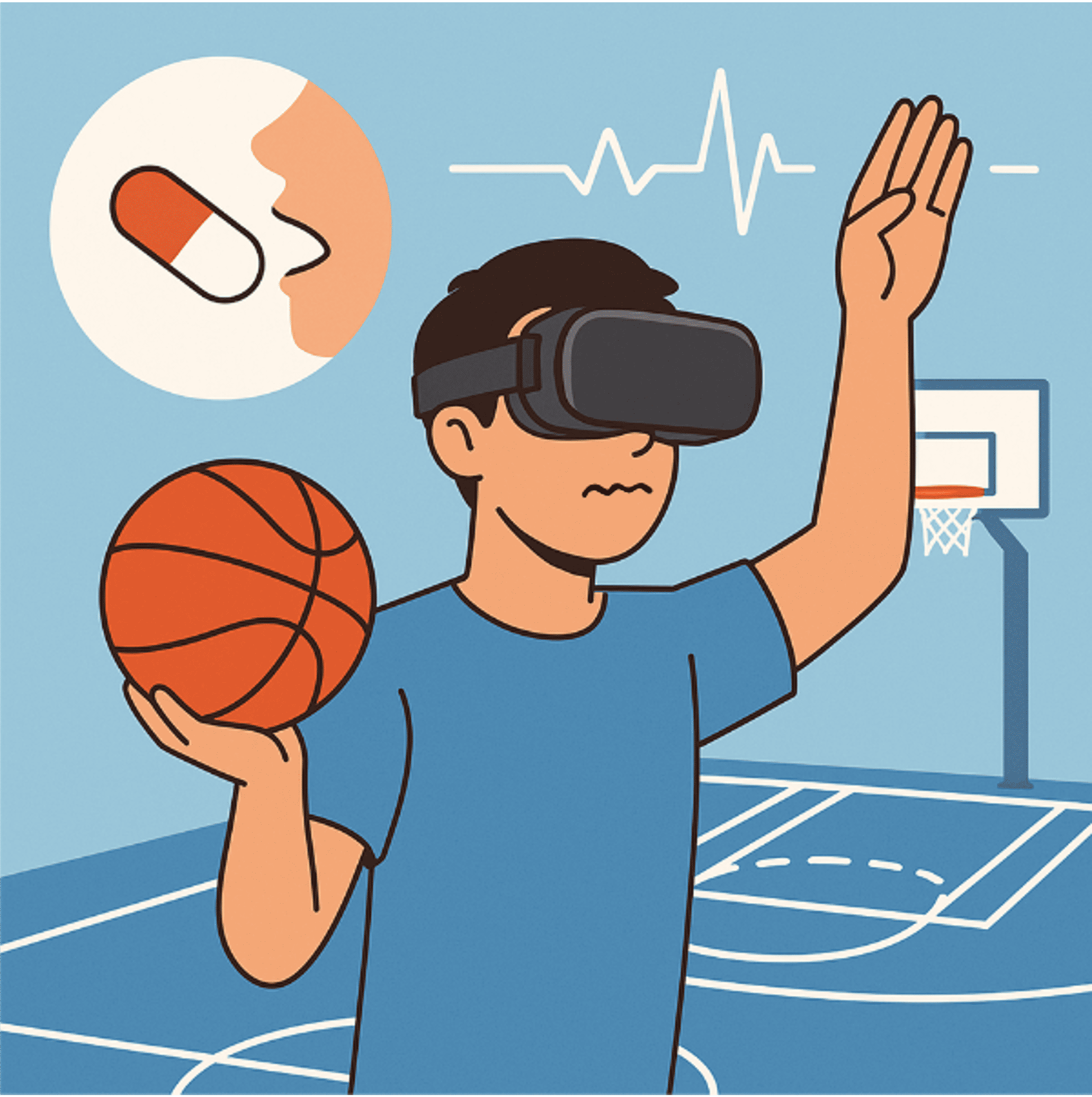

- VR環境下における胃への内受容感覚刺激を利用したスポーツ時の過緊張状態再現

〇葉 凌杉(東京大学)、本田 功輝(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - スポーツ試合中の過剰な緊張は、プレーヤーのパフォーマンス低下を引き起こすことがある。その対策として,あらかじめ過剰な緊張状態でのプレーに慣れる訓練が求められる。本研究では、緊張時の胃の内受容感覚に近い感覚を生起させる物質を体験者に経口摂取させ、さらにVRによるスポーツ体験と組み合わせることで、仮想的に過剰な緊張状態を再現する手法を提案し、基礎的な検討を実施した。

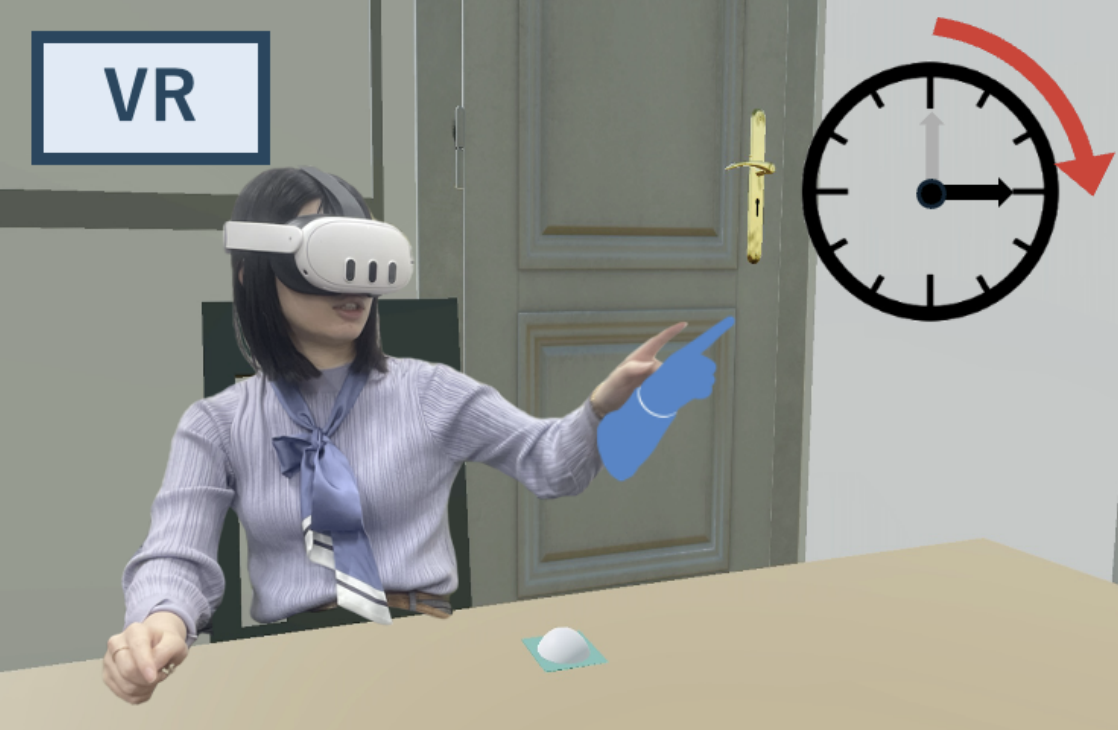

- 2A2-07

- ハンドリダイレクションが時間知覚・時間評価に与える影響の検証

〇池嶋 壮太(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 運動は時間感覚に影響を与えることが知られている。本研究では、ハンドリダイレクションを用いてユーザの到達運動を視覚的に操作し、運動感覚の操作を介して時間感覚に影響を与えることができるかを検証した。認知負荷も時間感覚に影響することを考慮し、ハンドリダイレクションの知覚閾値内と知覚閾値外に分けて検証を行い、知覚閾値内の操作が時間感覚に影響を与えることを明らかにした。

- 2A2-08

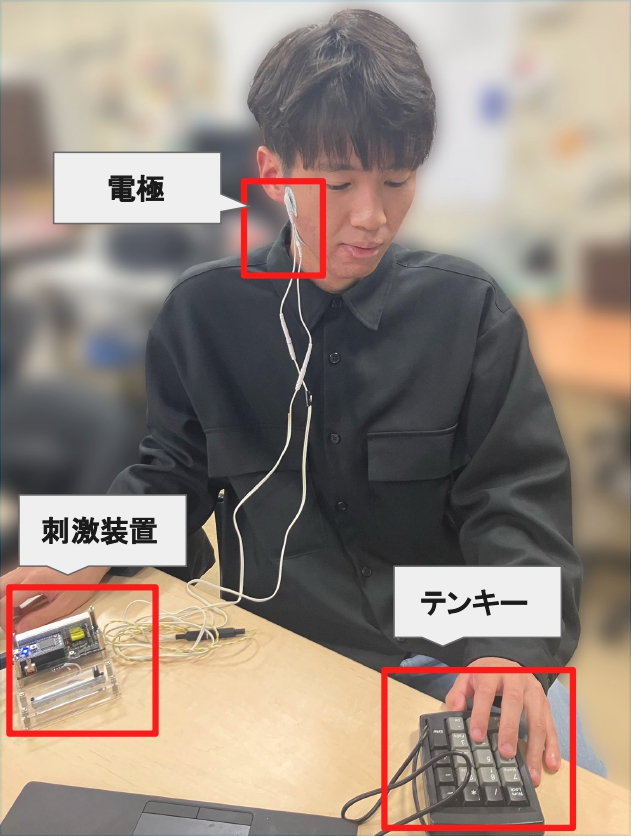

- 咬筋への筋電気刺激が食体験に与える影響

〇前田 錬(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - 食事は私たちの日常生活において欠かせないものであり、その楽しさを左右する要素の一つに食感がある。これまで音や視覚情報を用いて食感を変化させる研究は存在したが、実際に食品を口に含んだ状態で筋電気刺激を用いることで食感を変化させる研究は私の知る限り見当たらない。そこで本研究では、咀嚼の際に用いられる咬筋に電気刺激を与えることによる食感の変容可能性について調査を行った。その結果を報告する。

- 2A2-09

- 拡張現実を活用した視覚集中誘導による作業効率への影響

〇立花 太一(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - 人がタスクを効率よく行う際に集中力は非常に重要な要素である.しかし,外的刺激や集中力を維持する能力などが要因で意図的に集中状態に移行するのは難しい.そこで,従来システムが必要とするフィッティングや設計変更なしで利用できるHMDとAR技術に着目した.本研究ではARを用いて視界に集中したようなエフェクトを加え,集中誘導効果を与えることで,集中している状態だと錯覚させてタスクに取り組めるかを調査した.

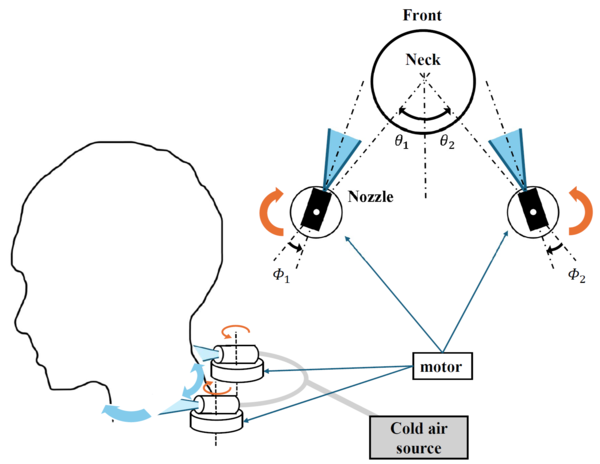

- 2A2-10

- 位置固定ノズルの回転による全周冷空間提示

〇星 颯太郎(筑波大学)、伊藤 天翔(筑波大学)、金子 暁子(筑波大学)、家永 直人(筑波大学)、黒田 嘉宏(筑波大学) - 小型軽量な装置でユーザの周囲全体に冷空間を知覚させるために、首後方から冷気流を吐出し、コアンダ効果を活用する手法が提案された。しかし、ノズルからの距離により冷却効率が異なるため、ノズル近傍と遠方では首表面の冷却に要する時間が異なる。本研究は冷感覚の遅延を、位置を固定したノズルの回転により解消する手法の開発を目的とする。本発表では首ファントムを用いて従来方法と遅延時間を比較した結果を報告する。

- 2A2-11

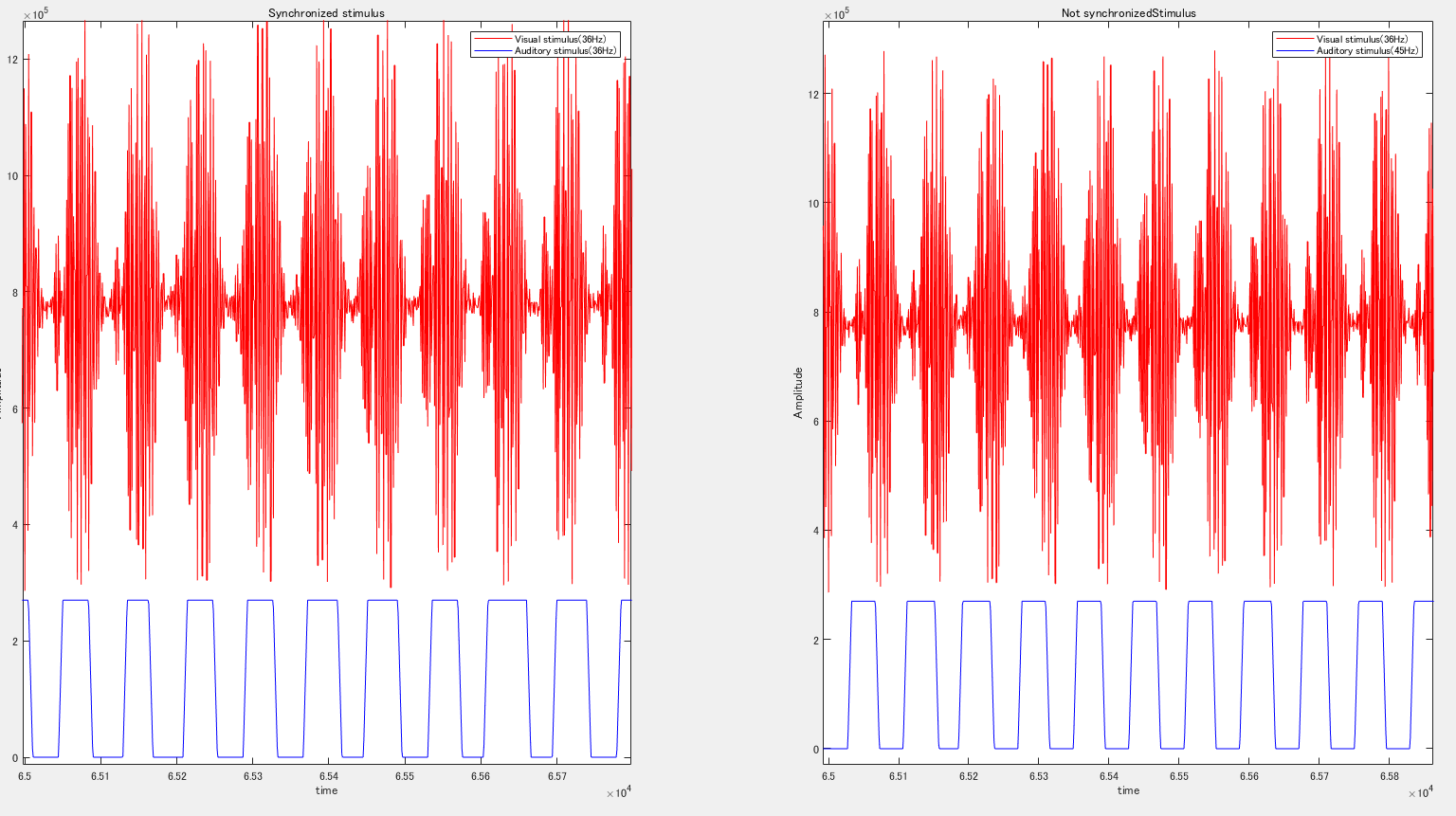

- 視聴覚刺激の周波数の同期性がSSEVPの振幅に与える効果

〇細川 佐介(富山県立大学)、唐山 英明(富山県立大学)、崔 高超(富山県立大学)、井上 康之(富山県立大学) - 定常視覚誘発電位(SSVEP)を用いたBCIにおいてフリッカ刺激の提示周波数を高めることはちらつき低減によるユーザビリティの向上と脳波振幅の低下による識別性能の低下のトレードオフがある。本研究は36Hzと45Hzの二つの明滅フリッカ刺激に対してその一方の明滅周期と一致させたキャリア周波数を持つAM変調音の同時提示が各周波数帯のFFT振幅に影響を与えるかを調べ、SSVEPにおける視聴覚クロスモーダル効果による増強効果を検討した。

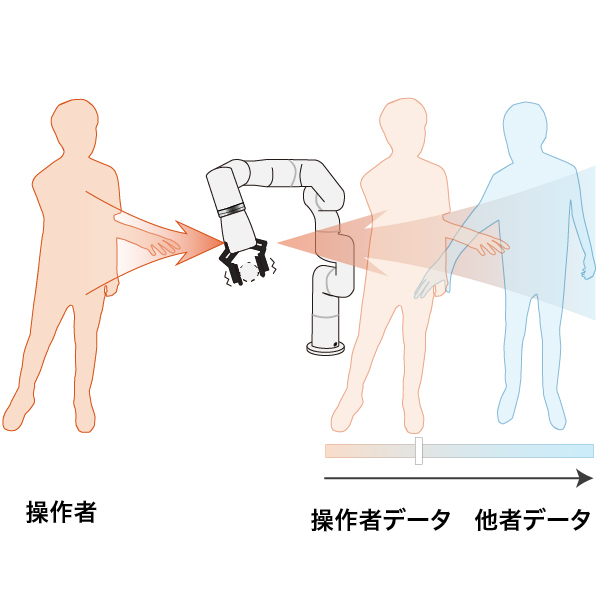

- 2A2-12

- 自己データから他者データへの補間を用いた身体融合手法に関する予備的検討

〇萩原 隆義(長野工業高等専門学校)、脇坂 崇平(慶應義塾大学)、湯川 光(名古屋工業大学)、田中 由浩(名古屋工業大学)、南澤 孝太(慶應義塾大学) - 複数人で1つのアバターを操作する身体融合研究では、熟練者データとの融合が運動学習効率を向上させることが明らかになっている。本研究では、自分データとの融合から、他者データへの融合を滑らかに切り替える手法を提案し、運動学習について予備的検討を行った。自分・他者データのみの融合と比較した結果、タスクの失敗回数が減少する傾向が見られた。熟練データへ段階的に移行することでスムーズな学習が期待できる。

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

コミュニケーション2

- 2B2-01

- 動物型バーチャルエージェントを用いた動機の系統を跨いだ行動促進手法の開発と評価

〇大澤 想(三菱電機株式会社)、西山 未央(三菱電機株式会社)

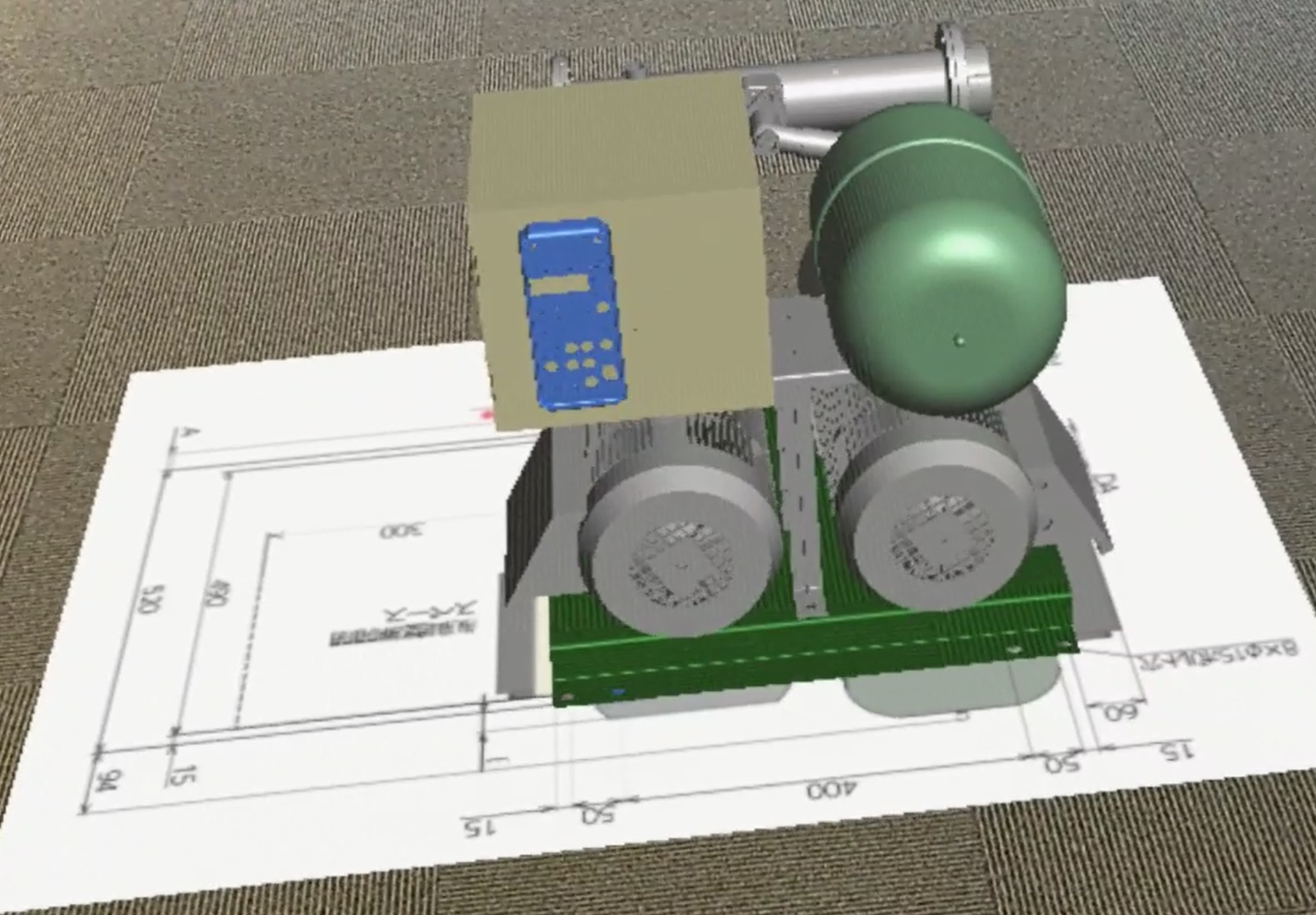

- 2B2-02

- 荏原製作所におけるxRを用いた展示会出展手法の変遷

〇對馬 広大(株式会社荏原製作所 xR技術推進課) - 製造業である荏原製作所の展示会における製品等の展示はパネル,モニターによる動画の投影など,<#%BR%#>来訪者は受動的に見るだけの展示が主流であった.<#%BR%#>そこで,xRを用い来訪者が能動的に見る展示を追加し,<#%BR%#>製品理解や会社のプレゼンス向上を図った.<#%BR%#>本発表ではxRを用いた展示がどの様に変遷したかを紹介することで,<#%BR%#>今後,産業界でxRが普及するために必要なデバイスの要件を提示したい.

- 2B2-03

- Mirroring Agent:自己の感情状態を反映するエージェントの設計とその対話がもたらす自己認識への影響

〇禰寝 崇之(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、松平 幸大(東海大学)、齊藤 寛人(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 会話ができるAIエージェントは現代に浸透しつつあるが、ミラーリングエージェントでは表情検出でユーザーの感情を読み取り、その結果がエージェントの表情、声質、そして返答内容に現れる。さらに、スライダーコントローラーにより、会話のスタイル等を自分の手で調整することも可能とする。このエージェントを通じて、人々のコミュニケーションや心理にどのような変化をもたらすのかを探る。

- 2B2-04

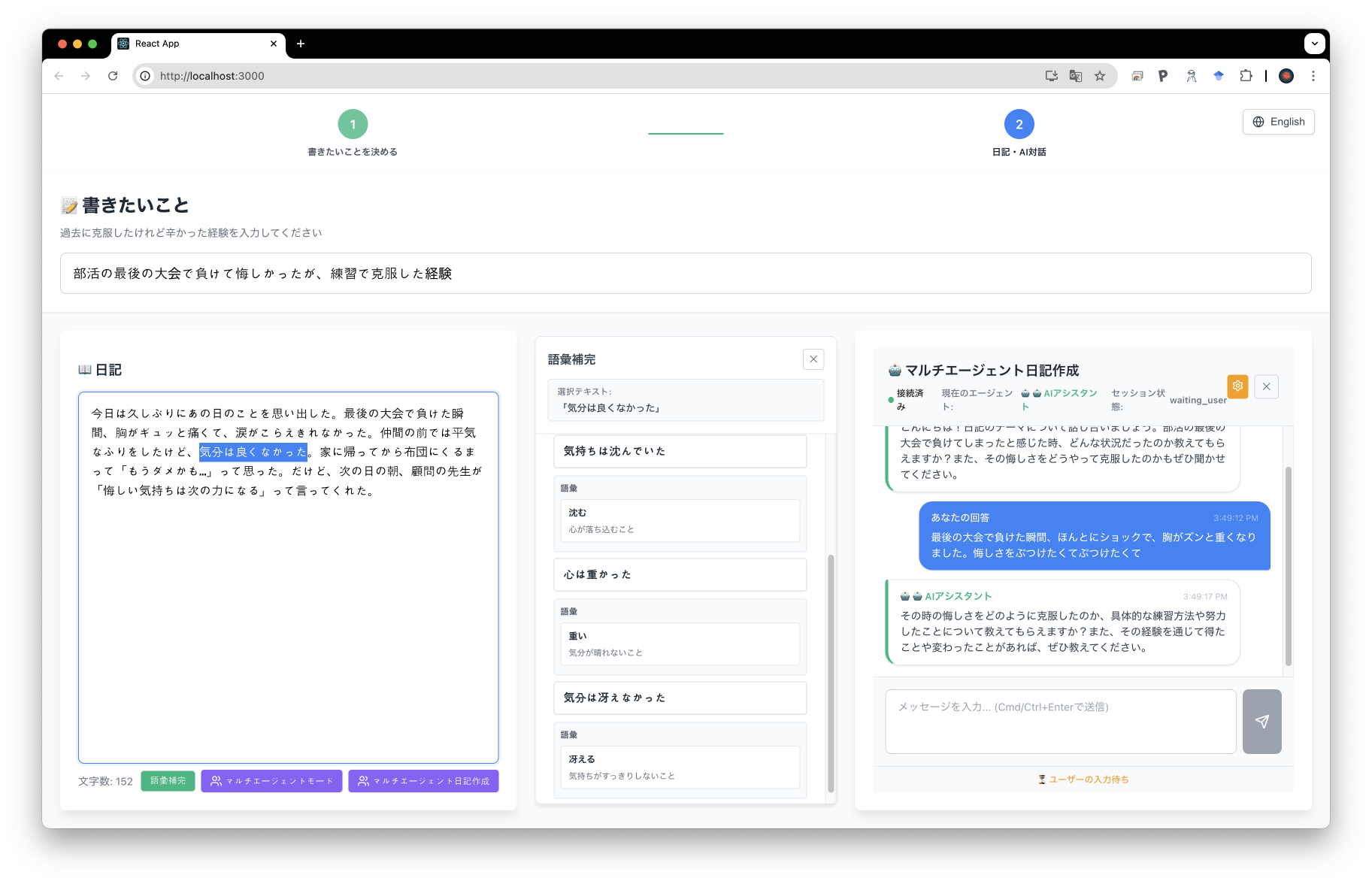

- ユーザの語彙力向上を目的とした感情表現を支援する日記システムの開発

〇小野 秀悟(東京大学)、HOU Wenbin(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 日記記述を通じた感情調整効果は,ユーザ自身が感情体験をどれだけ詳細に言語化できるかに依存する.<#%BR%#>大規模言語モデル(LLM)との会話を通して日記を自動生成し振り返りを促進する研究が行われているが,この手法ではユーザの自身の言語化能力向上を促すことは難しい.本研究では,ユーザが語彙力を向上させることを狙い,日記執筆中にユーザの感情体験を表現するのに適切な語彙を提示・補完するシステムを提案する.

- 2B2-05

- 対話・行動ログを活用したソーシャルVR案内エージェントのギミック学習手法

〇松本 篤弥(東京大学、クラスター メタバース研究所)、柳川 光理(クラスター メタバース研究所)、廣井 裕一(クラスター メタバース研究所)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、平木 剛史(筑波大学、クラスター メタバース研究所) - ソーシャルVRではユーザは多様な空間を作成でき,そこで実装される独自ギミックはVR体験に重要である.一方,VR空間を案内するエージェントは手動設定された地点間の移動に限定され,ギミック操作を介したユーザとの協働的探索が困難であった.本研究では,空間メタデータとユーザ・エージェント間の対話・行動ログをLLMにより分析し,エージェントがユーザからギミックの起動方法と効果を動的に学習する手法を提案する.

- 2B2-06

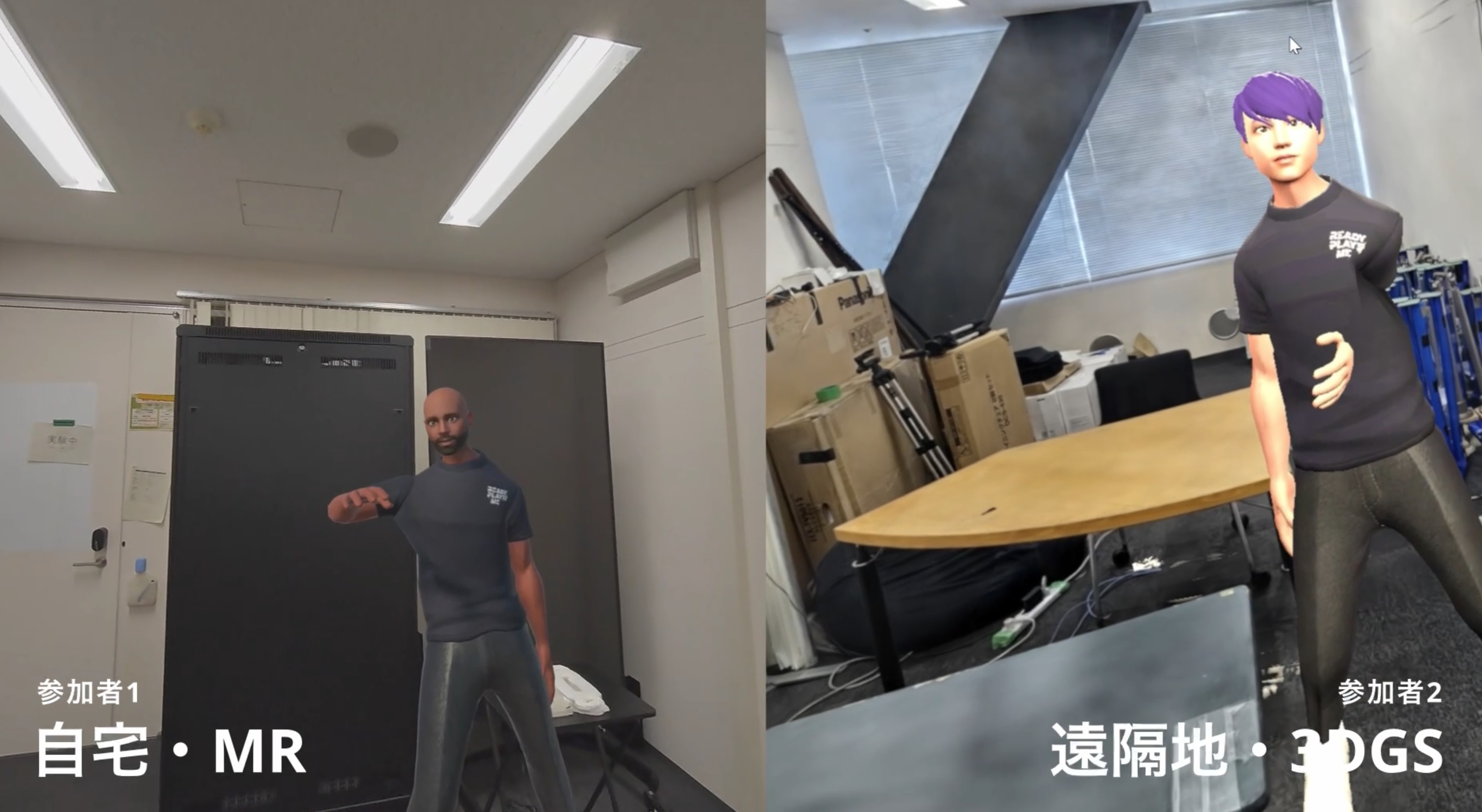

- 環境的手がかりの即時的な3D再構成を用いた非対称MRコミュニケーションシステムの提案

〇末次 凜乃介(東京大学)、朝日 紅愛(東京大学)、小野 源太(東京大学)、大原 嶺(東京大学)、太田 貴士(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 本研究では、即時的に写真から3D空間を再構築可能な技術を用いた、非対称なMRコミュニケーションシステムの利用可能性を検討した。参加者に対して提案システムに関する半構造化インタビューを行い、得られたユースケースの分析や既存システムとの比較を行った。分析の結果、システムが有用である具体的な場面や文脈、アバタを介することによる課題と利点、非対称MRシステムにおける考慮すべき事項が明らかとなった。

- 2B2-07

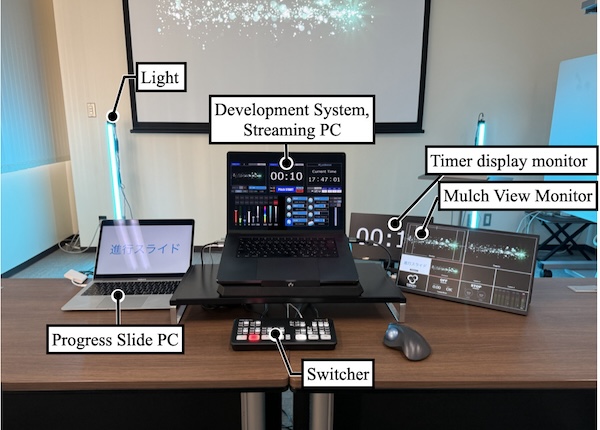

- 少人数体制での配信操作を支援する演出統合インターフェースの開発と評価

〇干川 未来(筑波大学 システム情報工学研究群)、上原 皓(筑波大学 システム情報系、筑波大学 サイバニクス研究センター) - コロナ禍以降、イベント配信は現地とオンラインを併用する形式が常態化し、オンライン配信イベントは増加傾向にある.一方で,配信オペレーター側は人手不足の現状があり,複数の機材操作を一人が担うこともある.本研究では、映像・音響・照明・タイマー管理などを一括して操作可能な演出統合インターフェースを開発し,実配信を想定した操作シナリオに基づき、本システムと従来システムとの比較評価を行った.

- 2B2-08

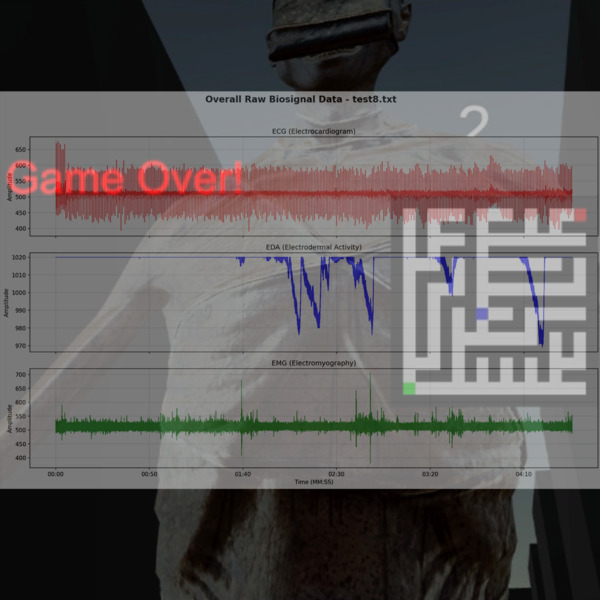

- VRコンテンツ体験時における生体・行動情報の統合に基づくリアルタイム感情推定フ レームワーク

〇趙 聖化(関西学院大学)、井村 誠孝(関西学院大学) - 本研究では、VRコンテンツ制作者が意図する体験をユーザーに提供できていることを客観的な評価する手法の確立を目的として、体験中のユーザーの感情をリアルタイムで推定するフレームワークを提案する。皮膚電気活動、心電、筋電といった生体信号に加え、視線追跡、コントローラ入力などの行動データを多角的に統合することで感情識別を実現する。発表では、VRホラーゲームを題材とした検証実験について報告する。

- 2B2-09

- 特定の人物模倣AIの設計と違和感の評価

〇西尾 拓真(大阪芸術大学)、大野 凪咲(大阪芸術大学)、宮下 敬宏(大阪芸術大学、国際電気通信基礎技術研究所)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - 物語キャラクターとの自然な対話体験の実現を目指し,その前段階として実在人物の「その人物らしさ」を再現する人物模倣AIを構築し評価した.既存の人物模倣手法で筆者自身の模倣AIを制作し,心理尺度により定量評価を実施した.履歴書的な人物らしさは高精度で再現可能だが,状況依存的な人物らしさの再現には課題があることが判明した.本報告は認知科学的知見に基づく設計指針を提案し,現在の技術の到達点と方向性を示す.

- 2B2-10

- IoTアバタにおける遠隔ユーザ操作及び生成AIによるコミュニケーションの比較評価

〇木田 勇輝(慶應義塾大学大学院)、武藤 英樹(慶應義塾大学大学院)、千葉 俊彦(慶應義塾大学大学院)、小木 哲朗(慶應義塾大学大学院) - 筆者らは,これまでに実空間の様々なモノをアバタとし,遠隔ユーザがそのアバタを操作することで現場の人とコミュニケーションできるIoTアバタを開発してきた.一方,近年,生成AIの活用が盛んに行われ,IoTアバタにおいても生成AIを活用することで,遠隔ユーザの介在なしに,現場の人との自律的なコミュニケーションが期待できる.本稿では,IoTアバタにおける遠隔ユーザ操作及び生成AIによるコミュニケーションについて比較した.

- 2B2-11

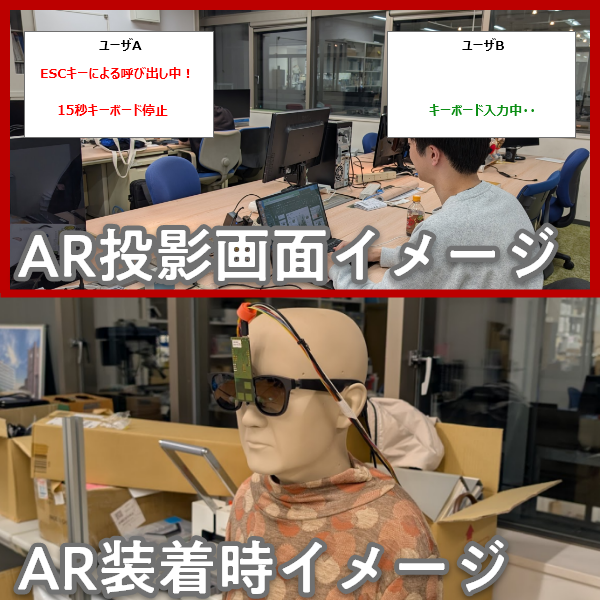

- ARグラスを用いたリアルタイム介入支援システムによる職場の心理的安全性向上の検討

〇長谷川 恭平(東京大学大学院情報理工学系研究科)、二瓶 美里(東京大学大学院情報理工学系研究科)、中川 聡(東京大学大学院情報理工学系研究科) - 本研究では,オフィス環境におけるチームマネジメント支援を目的に,ARグラスとキーボード・マウスログ解析を統合したリアルタイム介入支援システムを提案・評価した.構成員の行き詰まり兆候を検知し,管理者が最適なタイミングで声かけすることで,心理的安全性の向上が示唆された.

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

心理

- 2C2-01

- 思い通りに動かせないと感情の抑制が効かなくなるか?:VRハンド操作におけるsense of agencyと情動self-controlの関連について

〇来間 千晶(東京国際大学人間社会学部)、栗田 雄一(広島大学大学院先進理工学研究科) - 人間拡張下での身体運動は,sense of agency(SoA)の低下を通じて動作にかかるself-control(SC)の負担を増大させ,自我消耗という心理的変化を引き起こしやすいと考えられる.本研究では,UnityとVRシステムを用いたボール投げ課題ではSoAと動作SCを操作・測定し,刺激画像に対する表情制御課題では自我消耗を評価し,三者の関連を検討した.

- 2C2-02

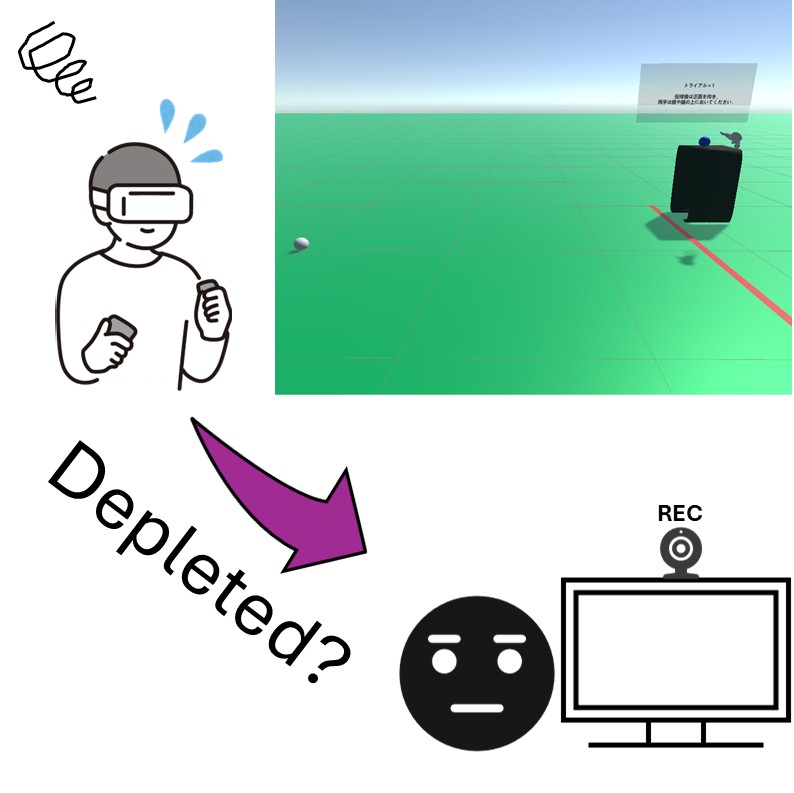

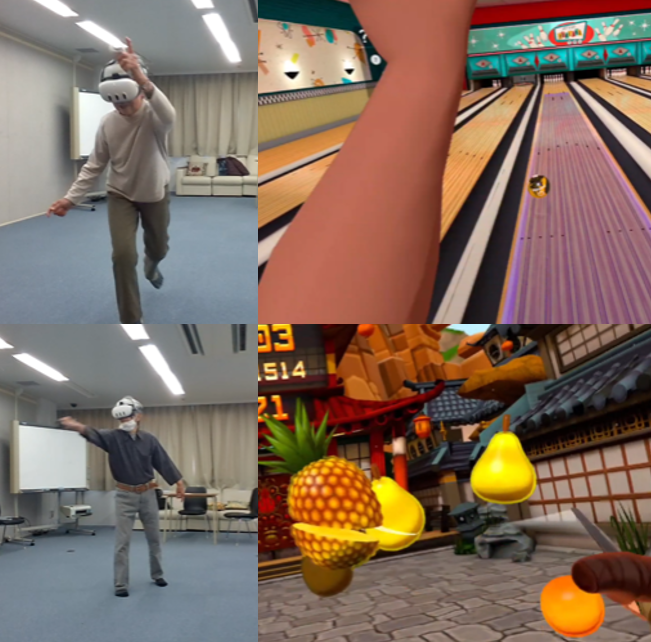

- 懐かしさが喚起されるVRエクサゲームが高齢者の心身機能に与える影響

〇長江 優太朗(中央大学大学院文学研究科)、緑川 晶(中央大学文学部) - Virtual Reality(VR)空間で身体を動かすことを求めるVRエクサゲームは,高齢者の身体機能や認知機能を向上させることが報告されている。一方,VRで過去の回想を求めるVR回想法は,従来の回想法よりも心理的な効果が大きいことも報告されている。そこで,本研究では,VRエクサゲームの手法に,回想法のように懐かしい過去を想起させる要素を取り入れることで,身体機能や認知機能に加えて心理的な効果が生じるか検証を行った。

- 2C2-03

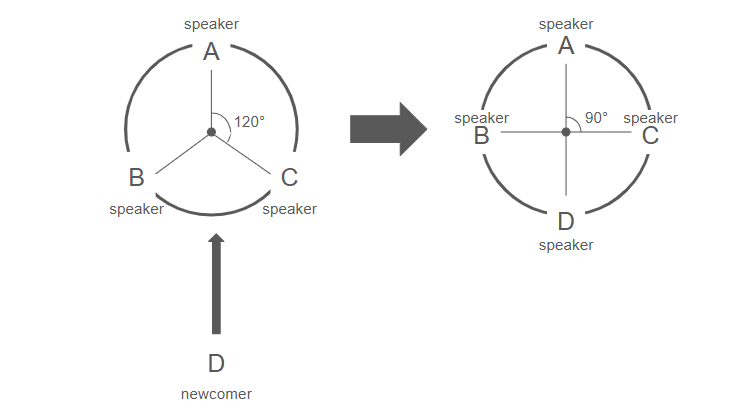

- VRにおける個別環境介入を用いた会話参入補助

〇高柳 綾香(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、前川 和純(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 環境は意思疎通のあらゆる要素に影響を及ぼす。特にVR環境は現実空間では不可能な事が可能であり、1.個人で異なる知覚を与えても全体としては調和が維持されており、2.現実では不可能な動的な空間造形が可能だ。しかしそれらの特性を用いて現実の意思疎通の課題を解決した事例は少ない。そこで我々は会話参入に焦点を当て、VR環境の特性を活用し、話者と新規参入者の相対的位置を編集して会話参入を補助するシステムを開発した。

- 2C2-04

- 継続的なメタバースプラットフォームの利用が人格の解離傾向に与える影響の調査

〇亀岡 嵩幸(九州大学)、西堤 優(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター)、田中 敏子(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター)、春野 雅彦(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - 本研究は継続的なメタバースプラットフォームの利用がユーザーの解離傾向に与える影響について調査することを目的に,半年以上継続的に利用しているユーザーを対象にアンケート調査を行った.その結果,アバターへの唯一性志向やアバターと自己が分割された感覚が解離傾向と正の相関を示した一方、利用時間の長さや年齢・性別,利用目的との関連は見られず,アバターの利用方法と解離傾向の関連が示唆された.

- 2C2-05

- バーチャルエージェントの称賛がオンライン対人ゲームの敗北体験に与える影響

〇吉岡 達哉(東京大学)、吉岡 達哉(東京大学) - オンライン対人ゲームにおける敗北後の動機づけ低下を緩和する手法として,対戦中および対戦後の振り返り時にバーチャルエージェントが提供する称賛フィードバックの効果を検討した.45名の参加者を対象に,称賛なし,プレイヤーのみを称賛,プレイヤーと対戦相手の双方を称賛する3条件を比較した結果,自己のプレイ内容に対する肯定的な評価が,内発的動機づけおよび再プレイ意欲を有意に向上させることが示された.

- 2C2-06

- ソーシャルVRにおける専門家のアイデンティティ実践に関する予備的調査

〇秀 未智(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - ソーシャルVRでは、アバタを介した他者との交流を通じて実社会とは異なるアイデンティティを築くことができる。しかし、高い専門性を活かした活動を実社会で行っているユーザの場合、ソーシャルVRにおける自己表現の中で発揮される知識を通じて自身の実社会のアイデンティティが推測されやすい。本調査では、高い専門性を持つ参加者として大学で研究活動を行っているVRChatユーザにインタビュー調査を行い、自身のアイデンティティに関する実践や直面している課題を明らかにする。

- 2C2-07

- バーチャルロボットの過大な怒りの共感表出によるアンガーコントロール

〇平木 美穂(甲南大学)、神原 誠之(甲南大学) - 近年、煽り運転など怒りに起因する社会問題が増加し、アンガーコントロールの重要性が高まっている。本研究では、使用者が怒りを抱えている状況において、ロボットが過大な怒りの感情を表出することで、使用者のアンガーコントロールを促進する新たな手法を提案する。実験を通じて、ロボットの怒り表出が使用者の感情状態に与える影響を分析し、その有効性とアンガーコントロール支援の可能性を探る。

- 2C2-08

- VRを用いて他者の過去の経験を含めた追体験がユーザ感情に与える影響の調査

〇岡本 夏葵(NTT株式会社)、山田 翔大(NTT株式会社)、黒住 隆行(NTT株式会社)、佐野 卓(NTT株式会社)

- 2C2-09

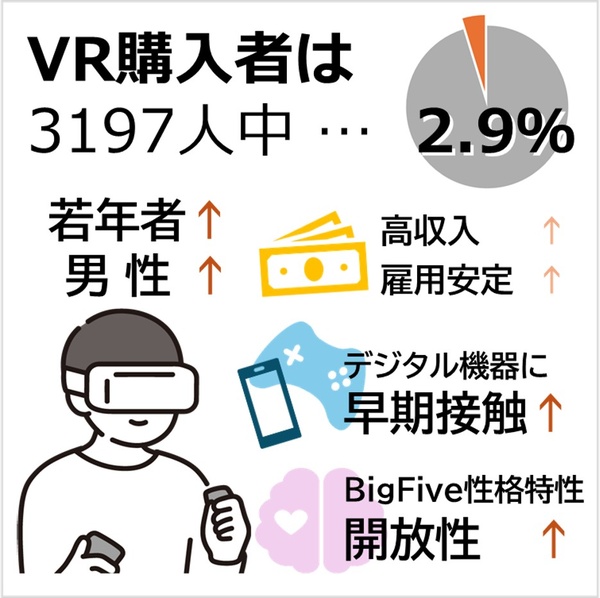

- VR機器購入行動に影響を及ぼす性格特性:社会経済的・環境的要因を考慮した検討

〇本井 碧(九州大学)、富松 俊太(九州大学)、申 㽋敬(九州大学)、樋口 重和(九州大学)、西村 貴孝(九州大学) - 本研究では、日本在住の16~79歳の男女3,758名(男性1,885名、女性1,873名)を対象にWebアンケートを実施し、VR機器購入の決定要因を多変量ロジスティック回帰で検討した。年齢・性別・収入などの社会経済的要因、テクノロジー忌避感を調整した上で、性格特性のうち開放性がVR購入と有意な正の関連を示した。性別や社会経済状況のみならず、個人の心理的特性がVR機器導入行動に寄与することが示唆された。

- 2C2-10

- 一般的・魅力的な男性の声質を用いたVoice Ownership Illusionによる顕在的・潜在的自尊心の変化の検証

〇國見 友亮(東京大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所)、木村 健太(法政大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所)、鳴海 拓志(東京大学)、高道 慎之介(東京大学、慶應義塾大学)、持丸 正明(東京大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所)

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

嗅覚・味覚

- 2D2-01

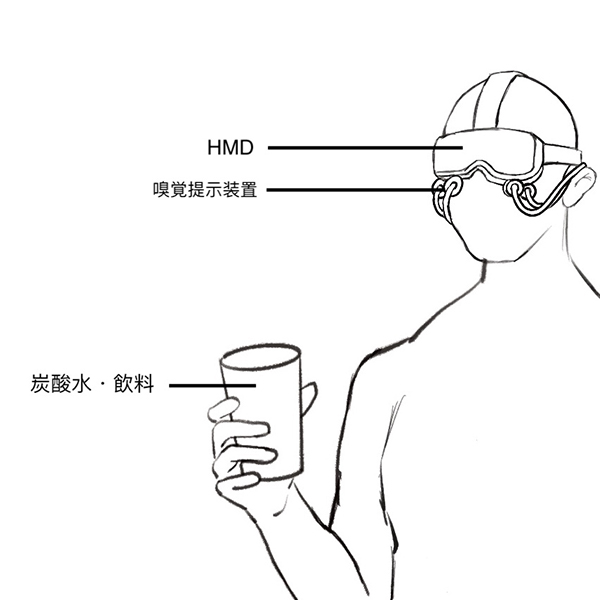

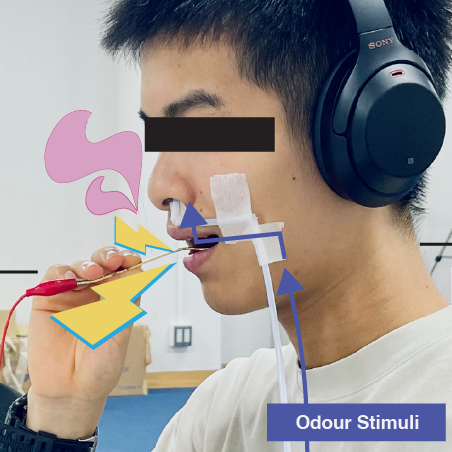

- 炭酸飲料における嗅覚刺激が味覚認知に与える影響の評価

〇聶 子荷(東京工科大学)、羽田 久一(東京工科大学) - 本研究はVR環境で嗅覚注入技術を用い、原味飲料の模擬体験の可能性を検討した。コーラ・レモネード・ラムネの3種で原味飲料と香料注入飲料のリアリティや没入感を比較した結果、炭酸飲料を頻繁に飲む被験者は識別が速く、酸味再現が難しいレモネードは特に容易に区別された。

- 2D2-02

- しゅわっとしソーダ:電気刺激と空中像によるクロスモーダル炭酸増強装置の実装

〇秋山 凜太朗(法政大学 大学院情報科学研究科)、山口 彩歩(法政大学 情報科学部)、小池 崇文(法政大学 情報科学部) - 我々は,炭酸感を電気で増強するコップと空中像提示技術とを組み合わせ,口腔内への刺激および視覚刺激という複数の感覚刺激によって炭酸感を増強する装置を実装した.飲料の味の評価には視覚情報も影響することが示唆されているが,電気味覚により炭酸感を増強する既存研究においては,視覚情報の提示はなされていない.本研究では,泡の空中像をコップ内に表示することで,炭酸飲料の刺激感やおいしさを高める手法を提案する.

- 2D2-03

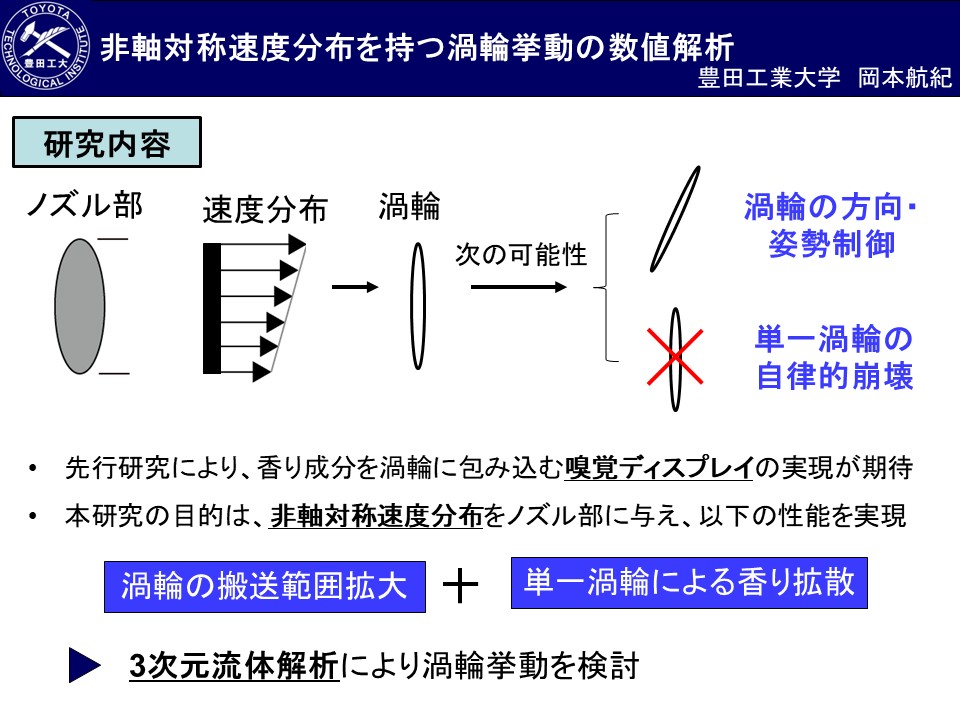

- 非軸対称速度分布を持つ渦輪挙動の数値解析

〇岡本 航紀(豊田工業大学 大学院)、渡邉 保真(豊田工業大学 大学院) - 近年のVR技術の発展に伴い、香りを人間の嗅覚に提示する「嗅覚ディスプレイ」に関する<#%BR%#>研究が活発化している。空気砲から発射される渦輪に香りを取り込んで搬送する手法は、<#%BR%#>香りを局所的に提示できる点で有力な技術とされている。先行研究では、主に軸対称な速<#%BR%#>度分布を持つ渦輪が採用されてきたが、本研究では、非軸対称の速度分布を与えた渦輪の<#%BR%#>渦崩壊に伴う挙動を利用した輸送手法について数値解析を用いて検討した。

- 2D2-04

- 舌部電気刺激と嗅覚刺激を用いた清涼感増強手法の提案

〇大野 雅貴(東京大学、立命館大学)、田中 叡(電気通信大学)、青山 一真(東京工科大学)、和田 有史(立命館大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 飲食物の清涼感は、消費者の購買意欲や快感情の向上に寄与し、飲食体験の重要な役割を担う。一方、清涼成分メントールは高濃度で不快感を惹起させるため、濃度増加による清涼感向上には限界がある。本研究では、化学物質に依存しない食品の清涼感増強手法として、舌部電気刺激と嗅覚刺激を併せて提示する方法を提案・検証した。その結果、舌部電気刺激とレモン香の同時提示により清涼感が増強して感じられることが示唆された。

- 2D2-05

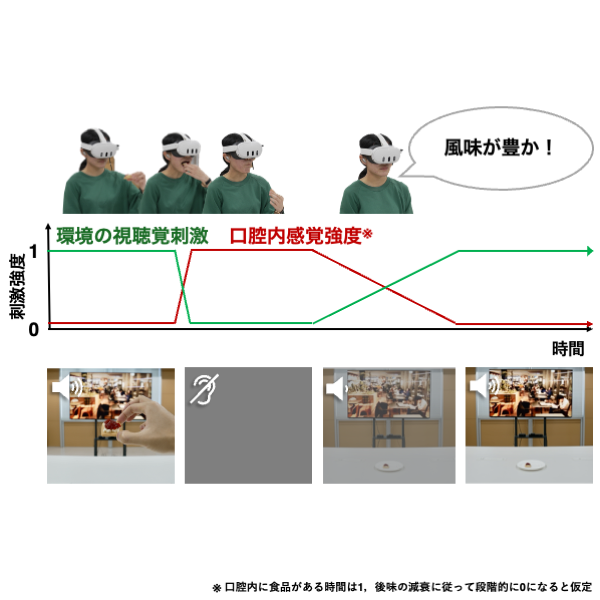

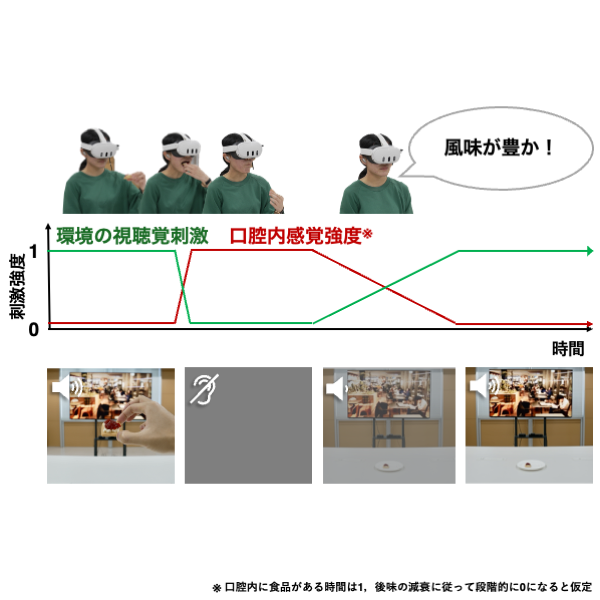

- 摂食行動に応じた環境の視聴覚刺激の低減による風味知覚の向上

〇日塔 諒太(東京大学)、小宮 晨一(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 食事環境の視聴覚刺激は風味の期待を形成する一方,口腔内感覚への注意を妨げる課題があった.本研究では,摂食行動に応じて環境の視聴覚刺激を動的に低減し風味知覚を向上させる手法を提案する.カフェを模した環境で食品摂取時の風味評価を3条件(低減なし・咀嚼中低減・常時低減)で比較した.結果,咀嚼中に刺激を低減した条件でのみ,いちごの風味が有意に向上した.よって,摂食行動に合わせた動的な環境制御が風味向上に有効であると示唆された.

- 2D2-06

- A Wearable Olfactory Display: Driving Circuit Optimization for Supplying Fragrances

〇Zou Zhe(東京科学大学)、中本 高道(東京科学大学)、長谷川 晶一(東京科学大学) - We proposed a wearable olfactory display for VR, featuring the custom circuit to control the electroosmotic pump and micro dispenser in a fragrance supply unit for precise odor generation. The prototype's performance was validated by sensor tests and user feedback.

- 2D2-07

- アバタの想起させる風味イメージが飲料の風味知覚に与える影響

〇有川 由祐(東京大学)、小関 裕介(東京大学)、中野 萌士(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - VR空間内での飲食体験の設計におけるアバタの利用の可能性を探索するため、アバタが喚起する風味イメージが飲料の風味知覚に与える影響を検証した。参加者は重厚さ、さわやかさ、甘さ・まろやかさの印象を持つ3種のアバタを用いてコーラを飲み、風味を評価した。その結果、甘さ・まろやかさを想起させるアバタでは口当たりのまろやかさが強調され、アバタの印象が対応する風味知覚を増強する可能性が示唆された。

- 2D2-08

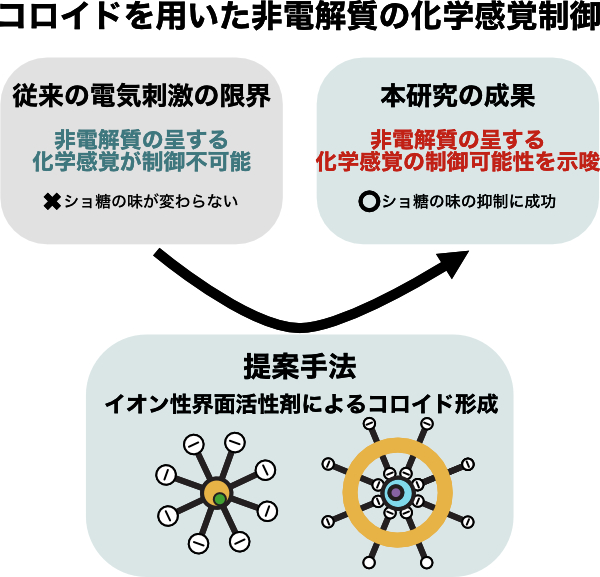

- イオン性界面活性剤を用いた非電解質の呈する化学感覚制御手法の予備的検討

〇原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 叡一(KDDIアジャイル開発センター株式会社)、大村 悠斗(大阪大学大学院情報科学研究科)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 電気泳動を用いた化学感覚変調技術は、味覚と嗅覚の即時的な強度変調を実現している。しかし、当該技術は電解質の呈する化学感覚にしか適用できない。そこで本報告ではイオン性界面活性剤を用いたコロイド粒子を形成することで、非電解質の呈する化学感覚制御手法を提案する。この結果、電気刺激による化学感覚変調が生じなかった非電解質に対し、コロイド化した非電解質では化学感覚の変調が認められた。

- 2D2-09

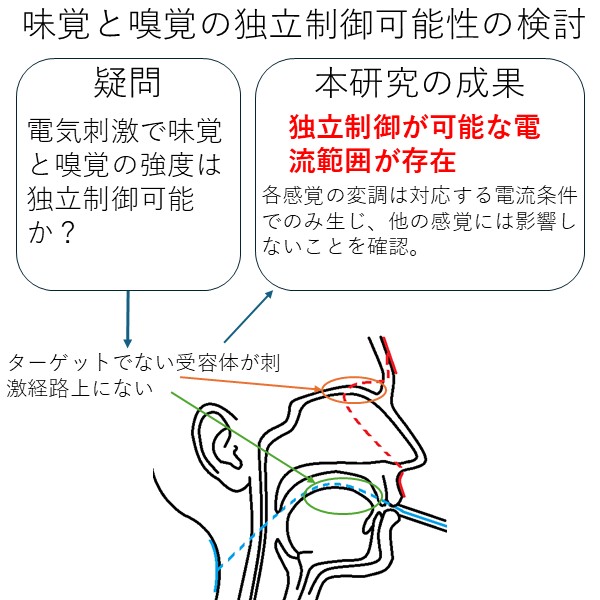

- 経皮電気刺激による味覚と嗅覚の独立制御可能性の検証

〇大村 悠斗(大阪大学大学院情報科学研究科)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 叡一(KDDIアジャイル開発センター株式会社)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 食体験において味覚と嗅覚の相互作用は重要であり、感覚を独立に制御することは体験向上に寄与する。近年、電気刺激を用いた味覚・嗅覚の即時的な変調手法が提案されているが、舌と鼻腔の経皮上の距離が近いことにより、両変調手法の配置電極が近接し、両感覚を独立に制御できない可能性が懸念される。本報告では、両感覚の独立制御の可否を検証した。その結果、味覚と嗅覚の独立制御が可能であることが示された。

- 2D2-10

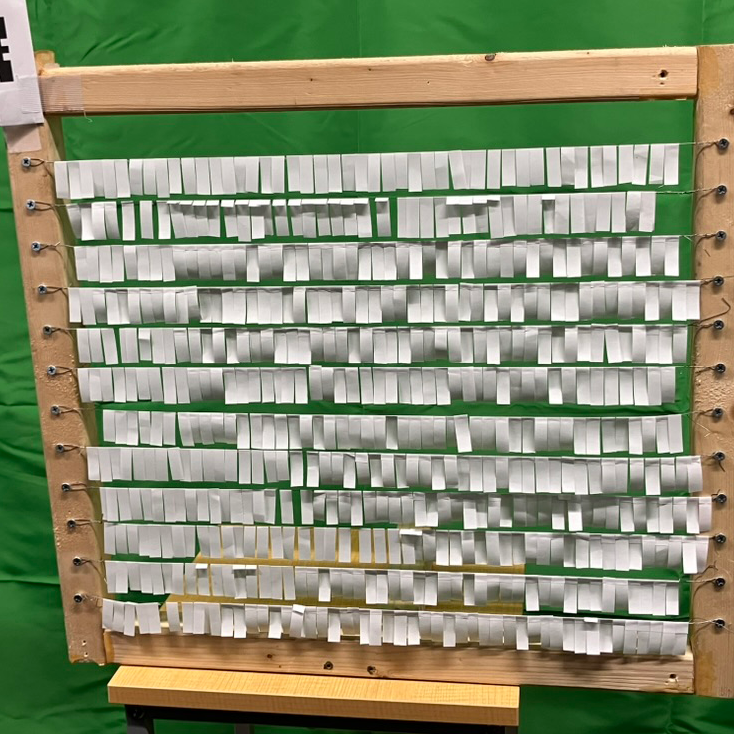

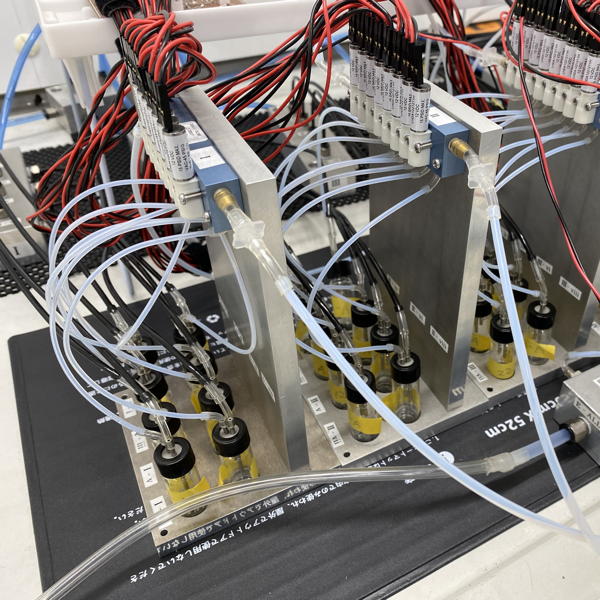

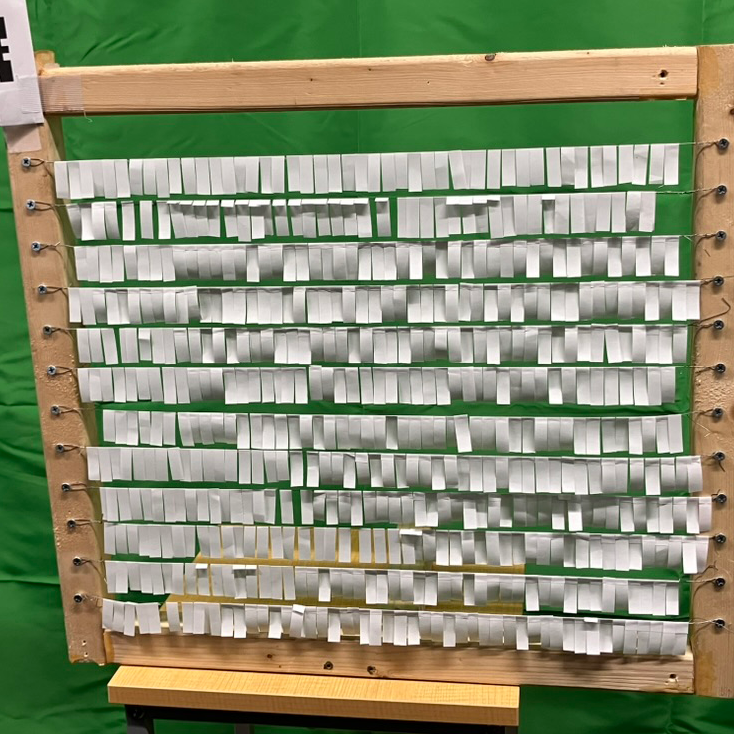

- クラスタ型デジタル空気砲における渦輪通過位置の自動検出とキャリブレーション手法の検討

〇森田 尚樹(名城大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学)、柳田 康幸(名城大学) - 香りプロジェクタとして用いられるクラスタ型デジタル空気砲(CDA)にて柔軟素材の偏向ノズルによって渦輪の方向制御が可能になった.一方で過去の研究では目標とした方向と実際に渦輪が進行した方向のずれが問題となった.本研究では短冊状の紙が並べられたスクリーンに渦輪が当たった位置を,紙の揺れから画像認識により自動検出し,これを用いた射出方向の自動キャリブレーション手法の検討を行った.

- 2D2-11

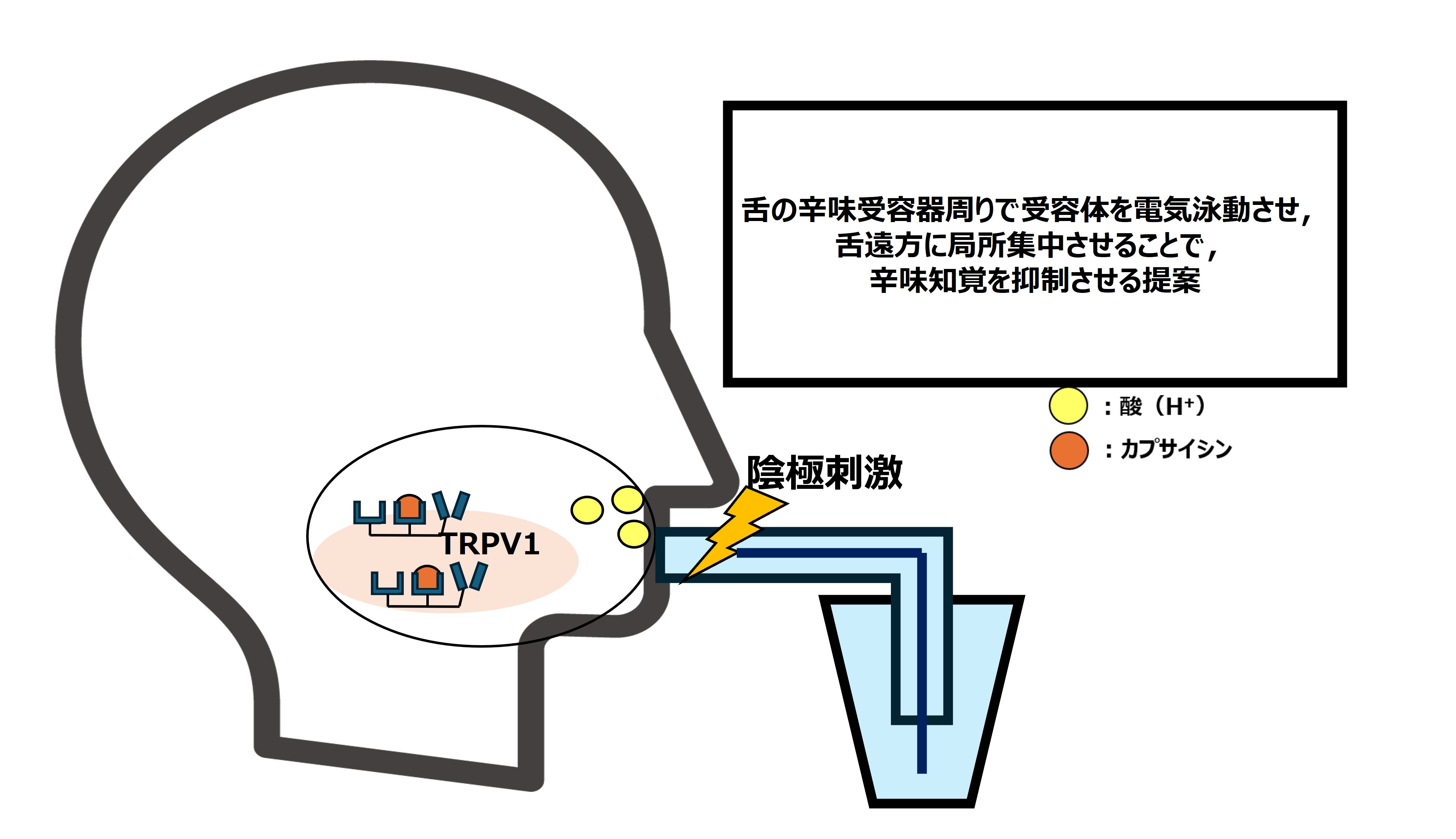

- 陰極電気刺激を用いた辛味制御技術の提案

〇小野 有沙(大阪大学大学院情報科学研究科)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、宮本 拓(大阪大学大学院情報科学研究科、株式会社エルシオ)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 従来の電気刺激における辛味制御においては、陽極電気刺激を用いているため、純粋な辛味提示を電気味が妨げている可能性がある。これを抑制するに、本報告では、辛味受容体のTRPV1の発火がカプサイシンと酸に対し相互作用をもつことに着目し、電気味が少ない陰極電気刺激を用いた辛味制御手法を提案する。

- 2D2-12

- Olfactory Whiteを活用した匂い再現装置の研究―日常生活臭の再現に向けた基礎的検討―

〇吉田 悠希(東京農工大学)、千田 隆介(東京農工大学)、野村 陸(東京農工大学)、松倉 悠(電気通信大学)、石田 寛(東京農工大学) - 30種類程度の匂いを混合すると,ある一定の匂いに近づくOlfactory Whiteと呼ばれる現象を活用し,その混合比を変更することで幅広い匂いの再現を可能にする装置の実現を目指す.これまで日常生活臭を18に分類した類型のうち,食品と花に関する8類型9種の匂いの再現を試みた.今回,新たに草木の類型を中心に8種の匂いの再現を試み,石鹸を除く7種で目標の匂いと類似した匂いセンサ応答パターンが得られた.

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

拡張・複合現実2

- 2E2-01

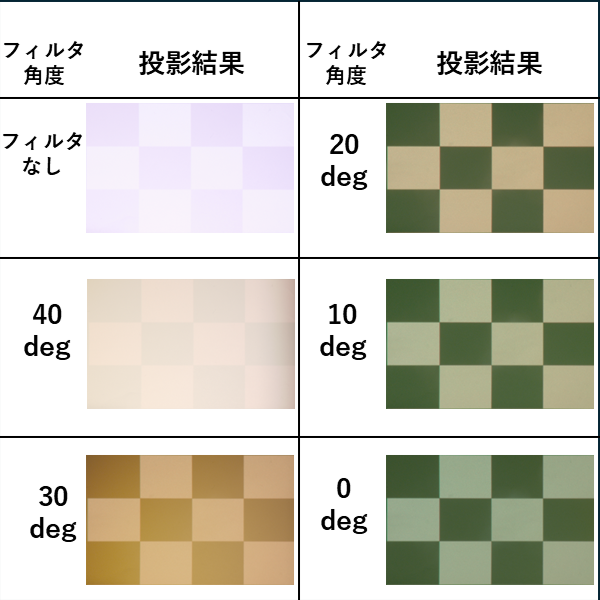

- 狭帯域3バンドパスフィルタによる明室環境でのプロジェクションマッピング

〇園田 雄基(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 本研究では、明室環境でのプロジェクションマッピングにおける照明光と投影光の重畳によるコントラストの低下を改善するため、波長選択性を持つ光学フィルタを用いたシステムを提案する。まず、特定の波長成分のみを含む照明光を実現するため、照明周囲に光学フィルタを設置する。次に、その波長成分に対して透過率が低いフィルタを投影対象周囲に配置することで、照明光の影響を抑制し、コントラストの改善を図る。

- 2E2-02

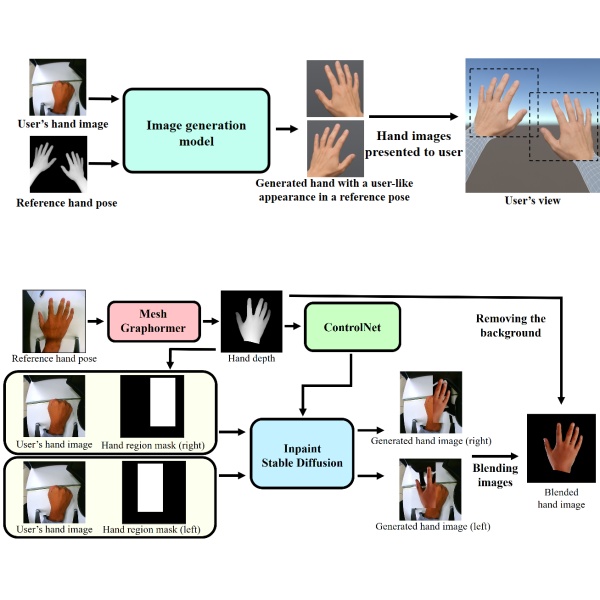

- 生成AIを用いた手画像の生成によるリアルなバーチャルハンドの提示

〇高橋 堅汰(埼玉大学)、入山 太嗣(埼玉大学)、小室 孝(埼玉大学) - バーチャルハンドの外見がユーザーの実際の手に近いほど、それを自己の身体の一部として自然に受け入れやすいことが示されている。本研究では、ユーザーの実際の手の外見に近い手画像を簡易に生成し、VR空間上で提示する手法を提案する。拡散モデルを活用し、ユーザーの手画像と目標の姿勢情報を条件として用いることで、本人の手と見た目が近い任意姿勢の手画像を生成する。

- 2E2-03

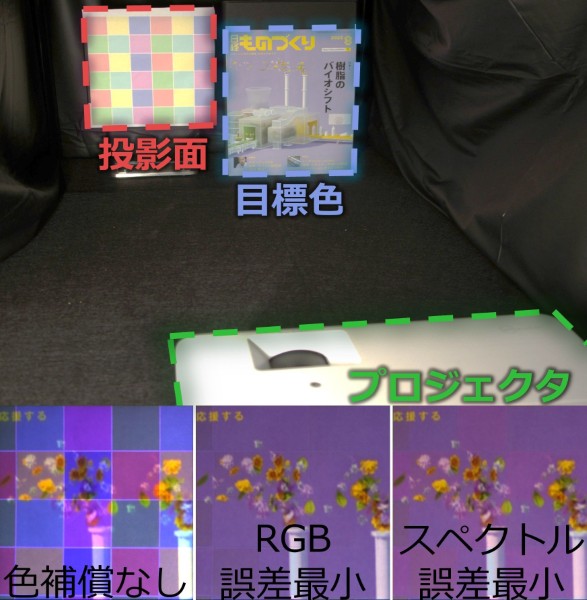

- ハイパースペクトルカメラを用いたプロジェクタ色補償のユーザ調査による色知覚評価

〇前田 恵照(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - プロジェクションマッピングにおける色ずれ問題の解決する方法としてハイパースペクトルカメラを用いて目標色と投影結果のスペクトル画像誤差を最小化する手法がある.しかし,RGBプロジェクタを用いたスペクトル画像誤差最小投影時にRGB画像誤差が残る問題があり,ユーザへの影響が不明であった.最小化する誤差の違いを評価するユーザ調査の結果,スペクトル画像誤差よりRGB画像誤差が色知覚に強く影響することが示唆された.

- 2E2-04

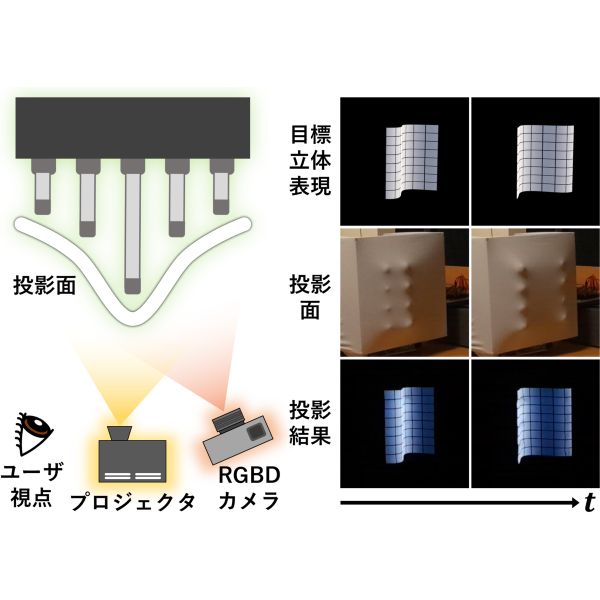

- 目標形状に応じた投影面のオンライン変形と立体視プロジェクションマッピングによる動的立体表現

〇中尾 都史也(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 複数台のリニアアクチュエータを用いて投影面を変形し、その上にプロジェクションマッピングを行うことで奥行きの大きい立体表現を忠実に知覚させる手法があったが、静的な立体表現にとどまっていた。本研究では、時間的に変化する目標立体表現の形状に合わせて投影面の変形とプロジェクションマッピングを行う手法を開発し、動的な立体表現を目指す。本発表では手法の実装と被験者実験による立体感の評価結果について述べる。

- 2E2-05

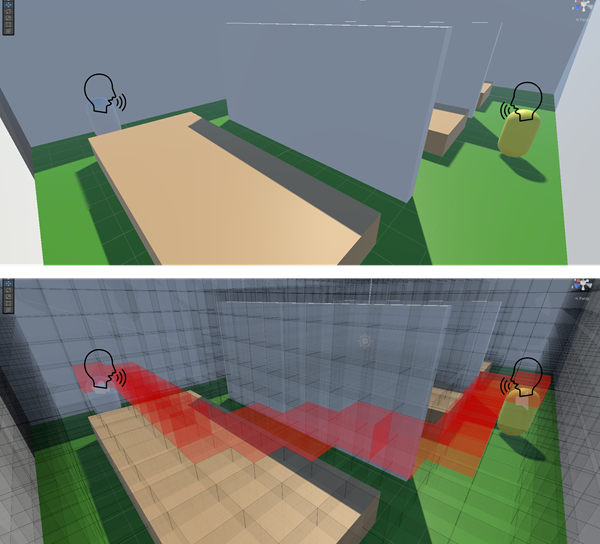

- リアルワールドメタバース実現に向けたクロスバース・プラットフォームの構築 (2) ―実時間音声伝達機構の設計と開発―

〇大塚 陸斗(立命館大学大学院)、中村 文彦(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学) - 我々は,現実世界を起点としたメタバースであるリアルワールドメタバースを実現すベく,現実世界と仮想世界を相互に行き来可能なクロスバース・プラットフォームの構築を目指している.その一例として大学のキャンパスを舞台としたクロスバース・キャンパスを構想しており,そこでは,現地と遠隔地に存在するユーザ同士が,身振り手振りだけでなく,音声でもコミュニケーションを取ることが可能なシステムの構築を目標としている.本研究では,音源の位置がリアルタイムに変化するクロスバース・キャンパスにおいて,臨場感と没入感を損なわない自然な空間音響の開発と,低遅延でスケーラビリティのある音声通信システムの開発を行う.

- 2E2-06

- 映像投影による他者の顔への視覚的変容に向けた画像生成手法の検討

〇羽山 大智(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - ものまねメイクと呼ばれる手法により,本来の顔の骨格を変えることなく特定の他者への見た目の変容が可能である.同手法は,化粧を用いた肌の色,皺の位置,立体感等の操作により,見た目を他者に近づけている.本稿では,顔への投影により同様の効果を得るための方法について検討を行う.具体的には,StyleGANベースの画像生成とメッシュ変形を用い,主要な顔パーツの位置を保った状態で変容目標に近づく投影像の生成手法を提案する.

- 2E2-07

- パントマイム「見えない壁」の習得をサポートする拡張現実ミラーシステム

〇山根 駿矢(東北大学)、鏡 慎吾(東北大学) - 本研究では,空間に手を固定する技能の習得を支援する拡張現実ミラーシステムを提案する.このシステムでは,ミラーの裏側に手を固定する目標を表示したディスプレイを設置する.視点位置によらず目標を空間中の特定位置に表示できることで,ミラーを通して自身の動きを観察するユーザが手のひらを固定しやすくなることをねらう.さらに目標位置との奥行方向のずれを示すガイド情報も導入し,手のひらの固定のしやすさを検討する.

- 2E2-08

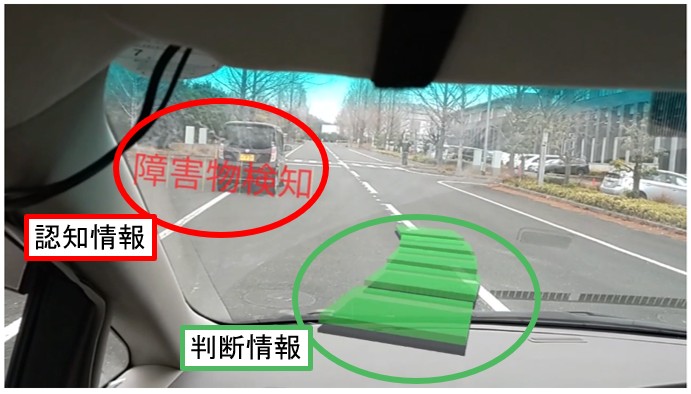

- 自動走行中の障害物回避時にAR情報提示が信頼感に与える影響

〇重藤 瞭介(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、ブタスラック イシドロ(奈良先端科学技術大学院大学)、神原 誠之(奈良先端科学技術大学院大学、甲南大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 本研究では,自動走行システムによる認知・判断のAR情報提示が搭乗者の信頼感に与える影響を実環境で検証した.特にARによる「障害物検知」と「予測経路」の情報提示が搭乗者の信頼感に及ぼす効果を評価した.自動運転レベル3を想定した車両において6名の被験者を対象にAR提示あり/なしで走行実験を実施した.主観評価によるアンケートの結果,提案手法は自動走行システムへの信頼感の増加を促す傾向が示された.

- 2E2-09

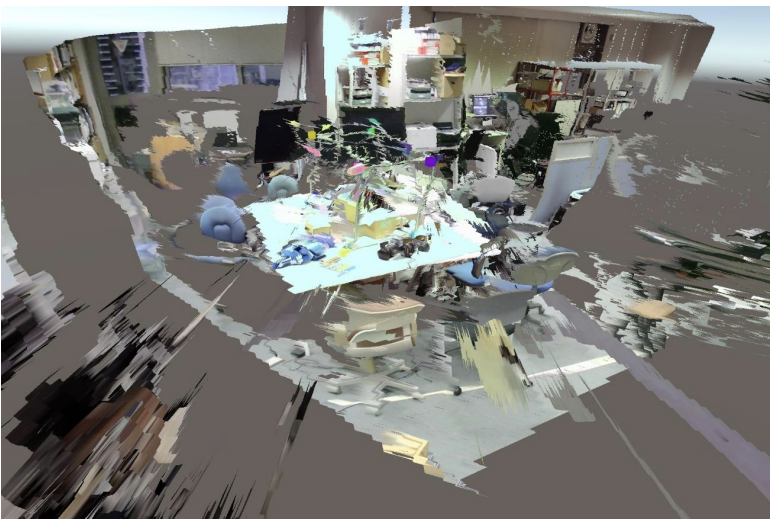

- リアルワールドメタバース実現に向けたクロスバース・プラットフォームの構築 (1) ―3次元マップの生成と選択的配信機構―

〇柳澤 祥太(立命館大学大学院)、中村 文彦(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学) - 我々は,現実世界とメタバースを融合したリアルワールドメタバースの実現に向け,クロスバース・プラットフォームの構築を進めている.実現に向けた課題の1つとして,実空間を如何にしてデジタルツインとしてVR空間上に再現するかという点がある.近年,デジタルツインの3次元再構成⼿法として,3D Gaussian Splattingが注⽬されている.本研究では,⼤規模な3次元マップの⼀部分を選択的に配信することで,本手法がクロスバース・プラットフォームに導入可能か検討する.

- 2E2-10

- Apple Depth Proを用いた空間再構成

〇藤井 健太郎(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学)、加藤 巧己(岐阜大学)、齋藤 大智(岐阜大学) - 単眼深度推定を行うDepth AnythingとApple Depth Proを比較した結果、精度はDepth Proが優れていた。真値1.6~2.2mに対する平均誤差は実測で約0.45mであり、公称のδ₁スコア約50%と整合的であった。そこで3台の単眼カメラとDepth Proの深度を用いて、実時間三次元空間の再構成を試みたが、この誤差では空間の張り合わせ精度は実用的なレベルでは無かった。

- 2E2-11

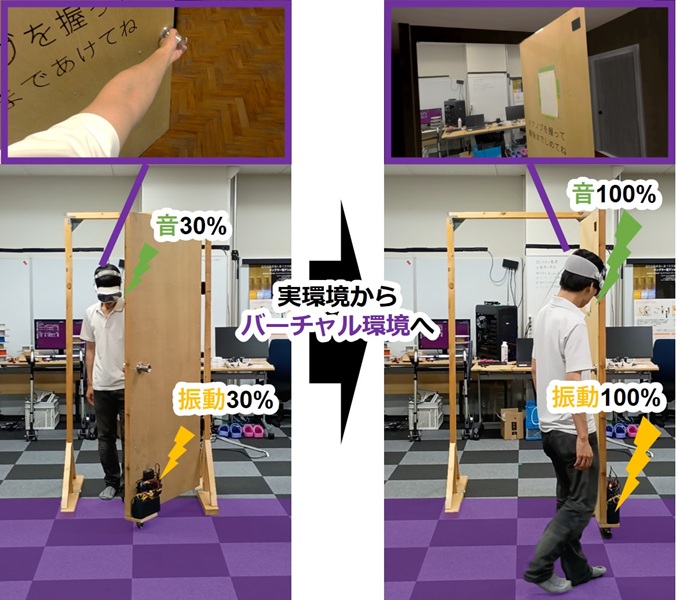

- 物理ドアを用いた実環境とバーチャル環境のマルチモーダル遷移における音と振動の漏れ出し効果がユーザ体験に与える影響

〇萩森 大貴(NTTドコモ)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、山田 祐樹(NTTドコモ)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、頭川 裕紀(NTTドコモ)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 物理的なドアを用いたマルチモーダルな遷移手法が実環境とバーチャル環境のシームレスな接続に貢献することが知られている.新たにワイヤレスなヘッドマウントディスプレイでこれを開発した.さらに,ドアの開閉に応じてバーチャル環境の音量を増減しドアも振動させる聴覚および触覚提示機能を追加した.本研究では,このドア手法が伝統的な遷移手法のポータル手法に比べて十分なユーザ体験の向上効果があることを明らかにする.

- 2E2-12

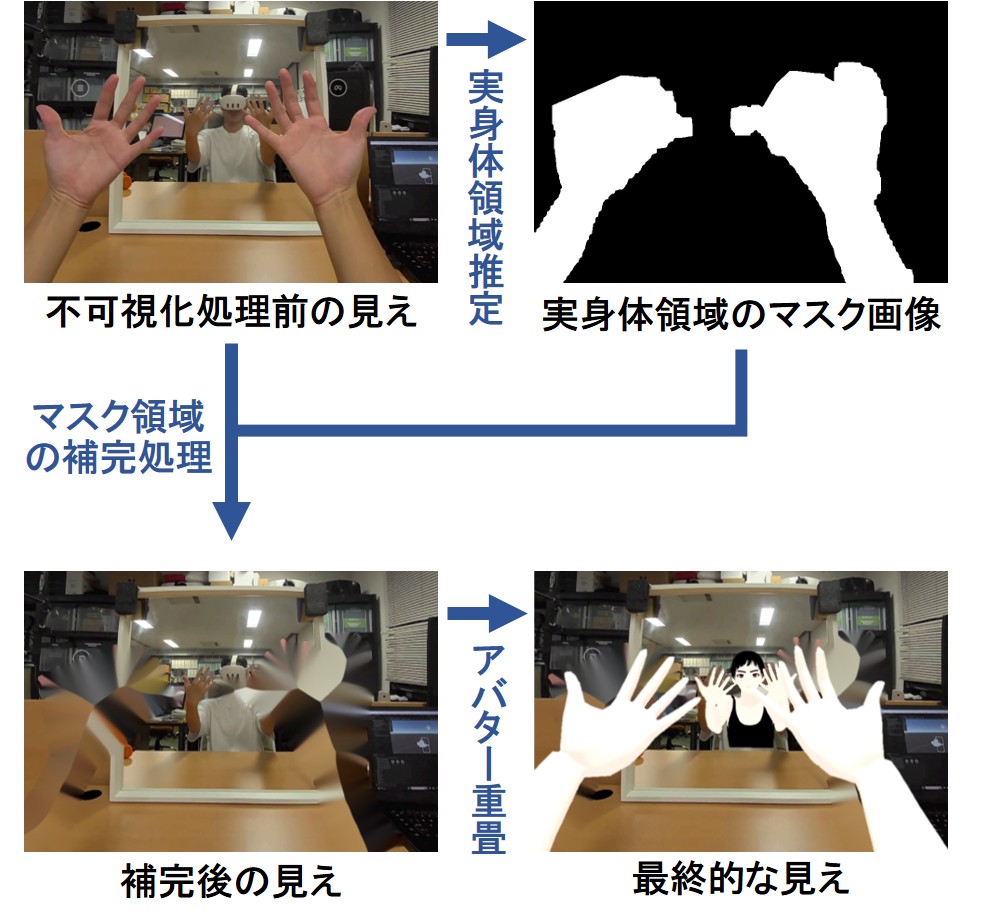

- MR空間でのプロテウス効果生起に向けたユーザ身体不可視化の検討

〇墨田 充輝(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 現実世界のタスクにプロテウス効果を適用する手法として、MR空間内でユーザの身体をアバター化し、さらに実鏡に映る鏡像もアバターで置き換える方法がある。しかし、MRでは現実世界の映像が背景として表示されるため、アバターからはみ出した実身体がユーザに違和感を与える。本発表では、実身体をインペインティングで除去し、その上にアバターを重畳表示することで、実身体の不可視化を検討する。

口頭発表09:50-10:30 、ポスター発表11:25-12:10

力覚・体性感覚2

- 2F2-01

- 爪近傍と指先への電気刺激による多自由度力覚提示(第二報) 爪近傍の刺激による影響の調査

〇秋葉 優馬(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は、爪周辺の機械的ひずみが指先の力覚に関与しているという事実に着目し、多自由度の力覚提示を実現する手法を提案するものである。提案手法では、指先全体、特に側面や爪周囲に電気刺激を加えることで、力覚を提示する。我々は、爪周囲への刺激が力知覚に与える影響を検証し、提案手法が多自由度の力覚提示に有効であることを確認した。結果として、爪周囲の刺激が力感覚生成に重要な役割を果たすことが明らかとなった。

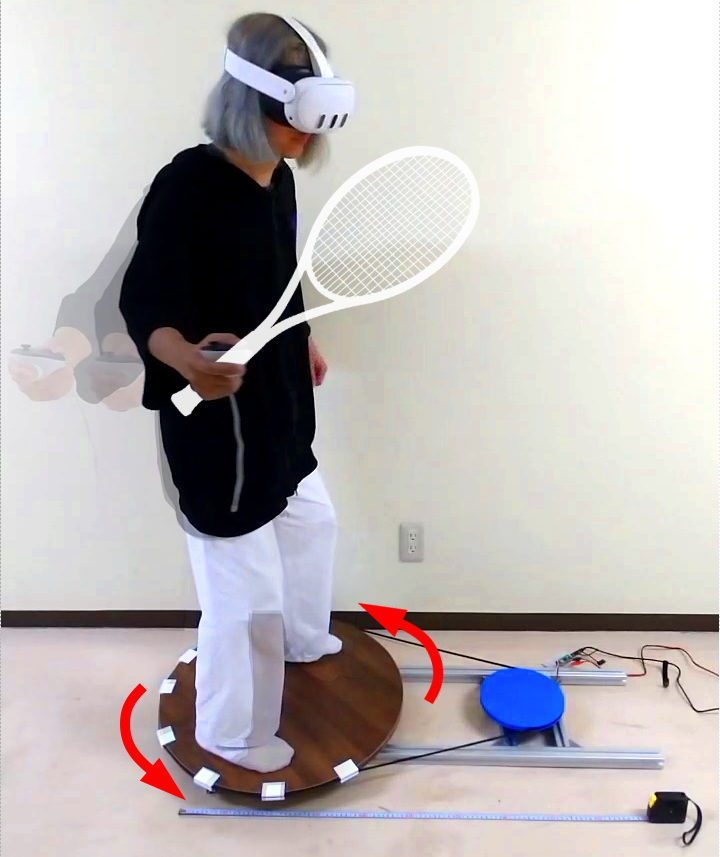

- 2F2-02

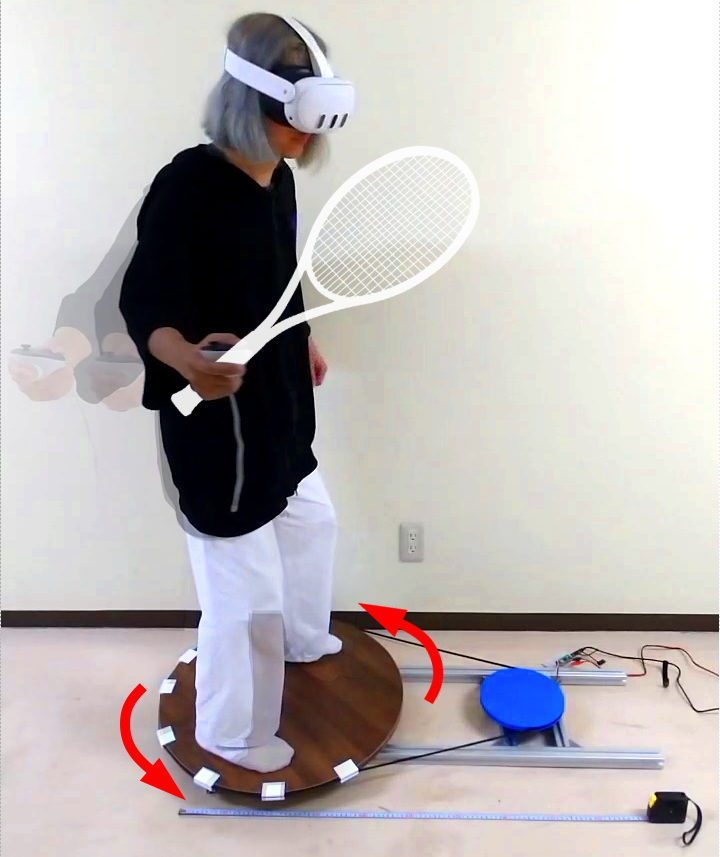

- 地面に設置したターンテーブルによる打撃感の提示

〇島田 睦生(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - これまでの打撃感提示の研究では装着型や把持型デバイスを用いて手に衝撃を提示してきた。しかし、打撃時の反力は、手に加わるのみならず、身体を経由し最終的には足と地面の間にも生じる。この物理的性質を利用すれば、足への反力提示により打撃感が増強されると考えられる。本報告では設置型デバイスとしてターンテーブルを用い、ユーザーがその上に立ち、打撃動作の瞬間にターンテーブルを瞬間的に回転させることで足元の反力を提示し、打撃の臨場感を向上させる手法を検証する。

- 2F2-03

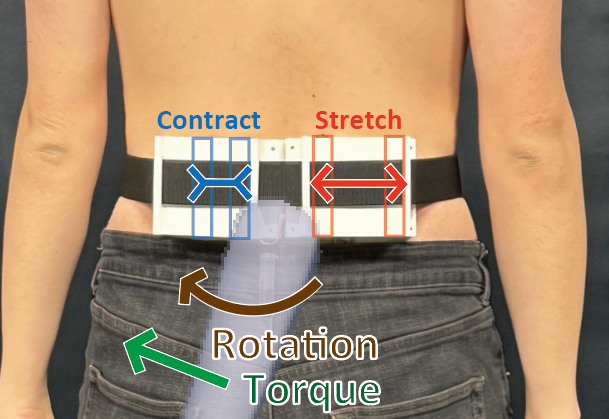

- Virtual Joint: 皮膚伸長による拡張身体の動作に対応する体性感覚フィードバック

〇高下 修聡(東京大学)、Jürgen Steimle(ザールラント大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 尻尾や追加肢の基部などの視認しがたい拡張身体部位に対し、視覚に頼らずに体性感覚をフィードバックする手法が望まれている。本研究では、拡張身体の基部にその動作に<#%BR%#>対応した皮膚変形を与えることによって、単なる情報のマッピングに留まらない、より「自然に」感じられる拡張身体に対する体性感覚フィードバックを提案する。

- 2F2-04

- 隣接する二指への交互刺激による牽引力錯覚の順応抑制手法の開発

〇伊藤 天翔(筑波大学)、田辺 健(国立研究開発法人産業技術総合研究所)、家永 直人(筑波大学)、黒田 嘉宏(筑波大学)

- 2F2-05

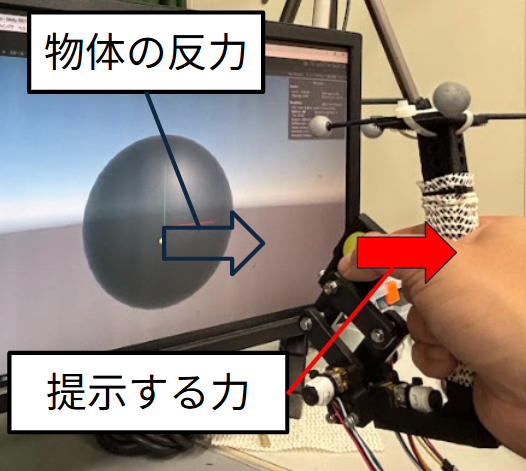

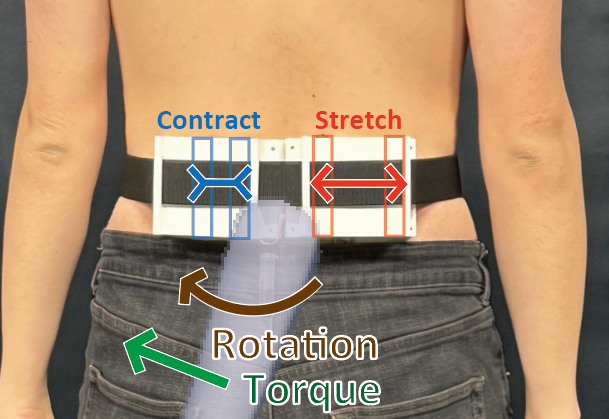

- 半姿勢・半拘束状態における胸筋トレーニングバーの曲げやすさ知覚

〇朱 傑(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - ユーザの手を半姿勢・半拘束した状態において胸筋トレーニング用の器具(アームバー)の曲がりやすさを変更・知覚可能なシステムを提案する。具体的には、アームバーが中間状態で曲がったままのデバイスに対し、ユーザの力に応じてバーチャル空間上のアームバーの曲がり具合を変えることによって、アームバーの硬さを呈示する。力入力ー視覚による位置出力によるクロスモーダル効果によって、アームバーの曲げやすさを錯覚させる。

- 2F2-06

- 周期的な力覚フィードバックによる下肢の運動学習の支援効果の基礎評価

〇高田 崇天(筑波大学)、ハサン モダル(筑波大学)、蜂須 拓(筑波大学) - 運動学習では学習者が自身の身体動作を正確に把握することが重要であり,この把握を促進する感覚的手がかりの提供が求められている.本研究では,膝関節の運動学習の支援を対象に,関節の屈伸動作に同期した周期的な力覚フィードバック(カチカチ刺激)を提示するウェアラブルデバイスの設計・開発に取り組んできた.本稿では,開発したデバイスが運動学習に及ぼす効果を評する実験について報告する.

- 2F2-07

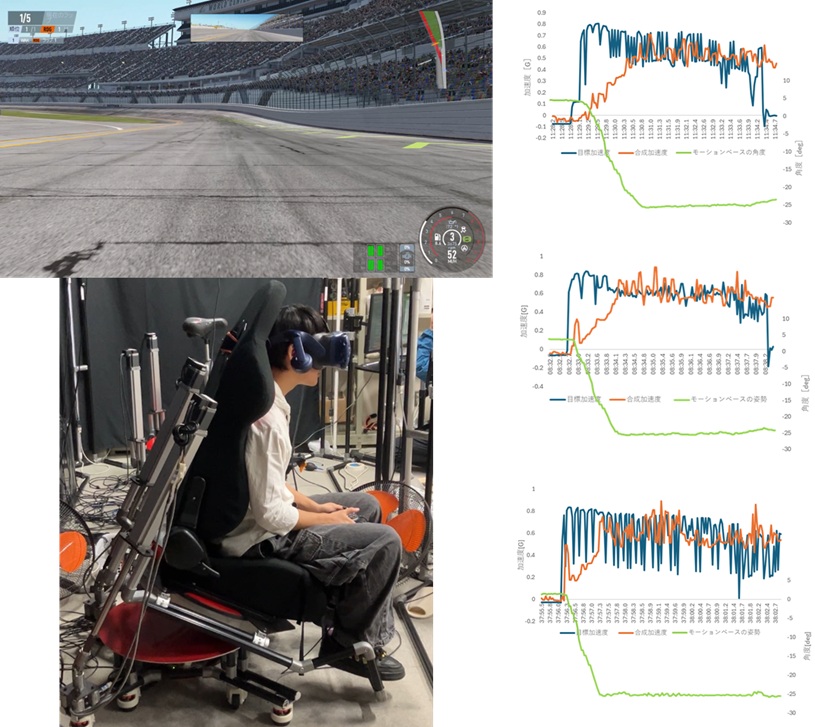

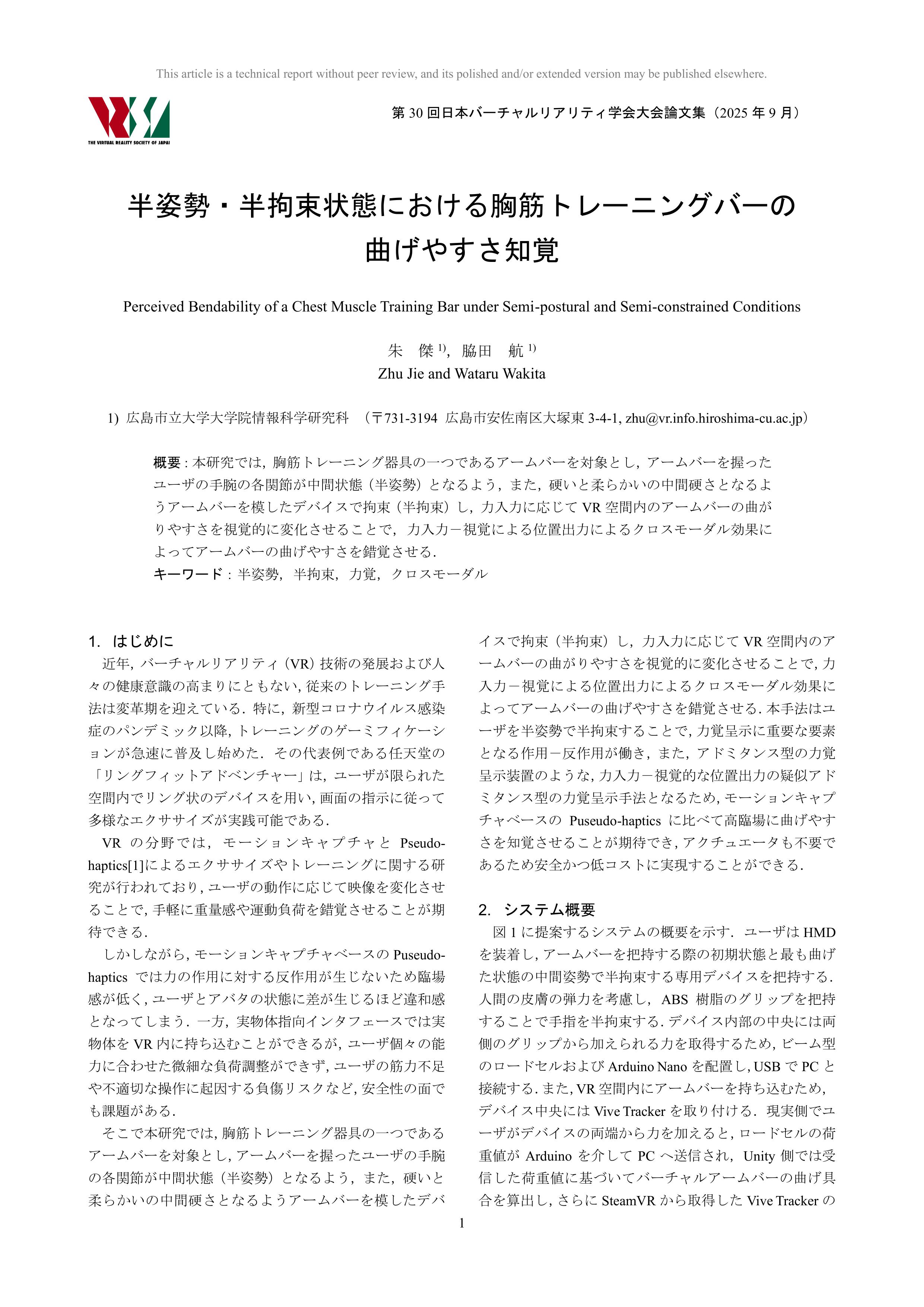

- 転がり2軸モーションベースにおける 持続的な加速度知覚の検討

〇副野 隼平(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - モーションベースによる加速度呈示の際,大きな加速度が持続するような状況において,目標加速度のスケールを縮小せずにアクチュエータの加速度と重力の分力による合成加速度を目標加速度に近づけることは困難である.本研究では,転がり2軸モーションベースを用い,急ブレーキ時における合成加速度の知覚について検証した.その結果,アクチュエータによる加速度の立ち上がりが速いほど急ブレーキ感が増すことが明らかとなった.

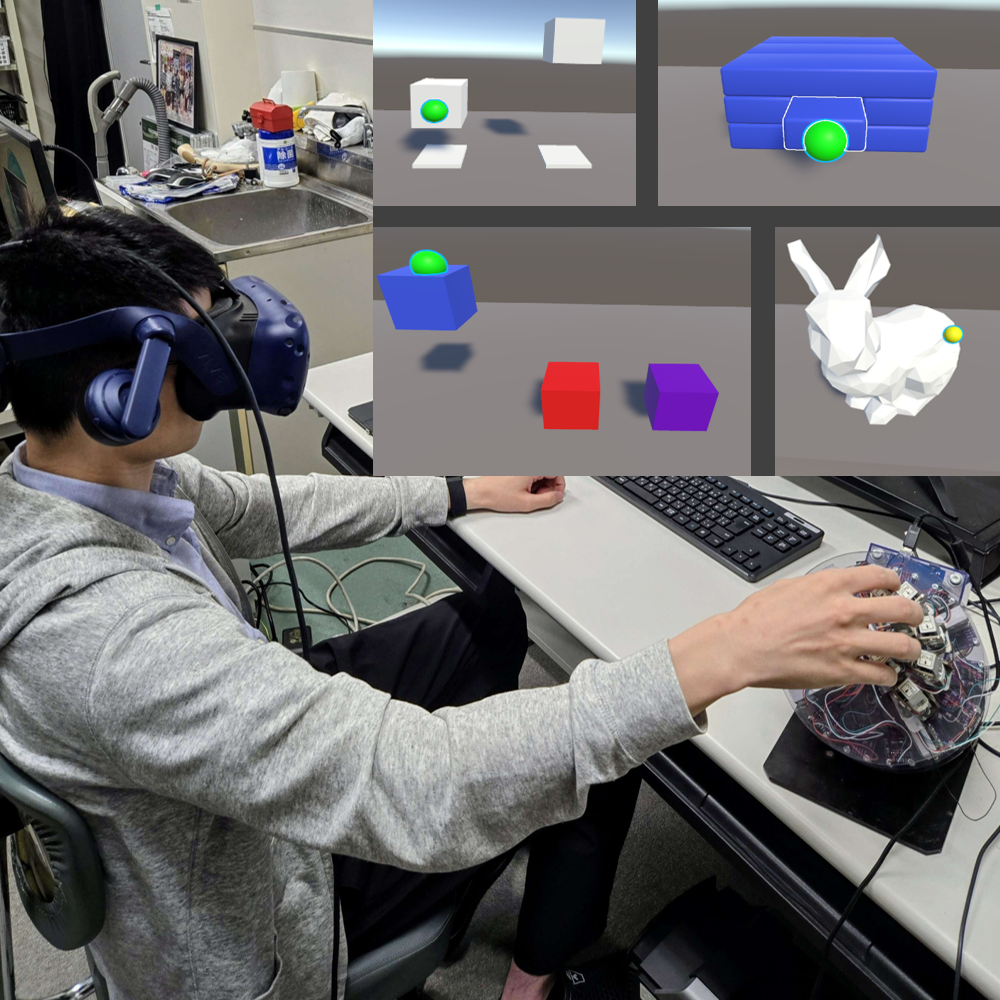

- 2F2-08

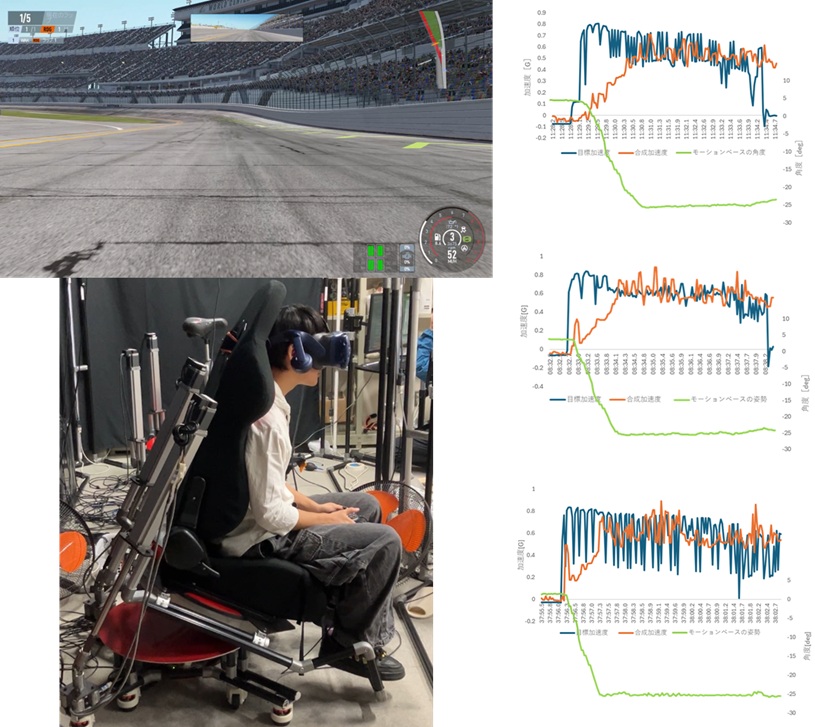

- 半姿勢・半拘束型力触覚インタフェース

〇加藤 聖人(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - 本研究では,手指の関節を中間姿勢で半拘束し,手指の力入力と視覚的位置出力で力触覚を錯覚させる半姿勢・半拘束型力触覚インタフェースを提案する.手始めに,指を半拘束した状態で,手指からの力入力に基づき手首の位置と指の把持動作を推定し,視覚呈示によって多様な力触覚の表現を試みた結果,力入力に応じた位置変化を視覚的に呈示することで,疑似的なアドミタンス型の力覚呈示を実現できた.

- 2F2-09

- 非接地二指把持型力覚提示装置による大型VR物体形状知覚

〇佐々木 洋人(筑波大学)、矢野 博明(筑波大学) - 本研究では,非接地型の道具媒介型力覚提示装置による大型VR物体の形状提示手法を提案する.装置は3自由度のハンドヘルド型力覚提示装置と光学式位置姿勢計測システムから成る.ユーザは効果器を親指と人差し指でつまみ,手全体をVR物体の表面に沿って動かすことで物体に触れたときの反力が提示される.これによりユーザはそこに物体面が存在するように認識する.3次元物体形状提示実験を行い,提案手法の有効性を検証した.

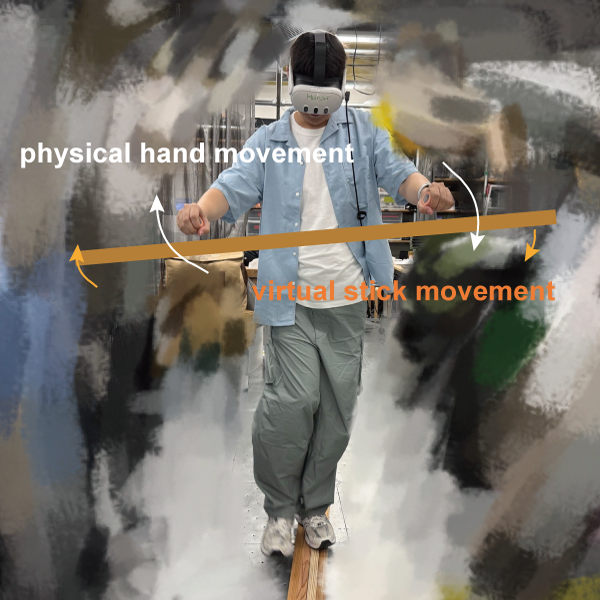

- 2F2-10

- ユビ:指先力入力システムによる環境と全身の力相互作用の実現

〇平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、橋本 健(ソニーコンピュータサイエンス研究所) - 筆者らは指先の力をエンドエフェクタの目標点の運動へ変換し、逆運動学でアバタを動かすシステムを開発してきた。これに対し本研究では力入力を目標力に置き換え、逆動力学によって各関節トルクを算出し、起き上がりや歩行など環境との力の相互作用を要する全身運動を実現した。この新しい操作方法を人が習得できるかを検証するため、歩行を題材に、強化学習で最適方策を学習し、それを人が模倣して制御する方法を探る。

- 2F2-11

- Pilot Study on Pseudo-Haptic Balance Feedback for Two-Handed Interactions by changing C/D Ratio

〇脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Haochen He(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Hoppe Matthias(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - We propose a two-handed pseudo-haptic interaction technique that induces a sense of balance or imbalance by asymmetrically manipulating the control-display ratios of hand movements, simulating differences in weight and resistance between the user’s body and the manipulated objects.

OS10:35-12:10

メタバースにおけるアバタのアイデンティティ

- OS2A3

- メタバースにおけるアバタのアイデンティティ

〇近藤 亮太(東京大学)、池山 草馬(九州大学)、時岡 良太(奈良女子大学)、廣瀬 通孝(東京大学) - メタバースのアバタはユーザにとっての身体であると同時に,アバタ製作者の作品としての側面も持つ。このような状況で,ユーザはどのように作品としてのアバタからアイデンティティ形成しているのか議論する。

技術・芸術展示コアタイム12:40-14:20

(終日展示可能)

- 2G-01

- アレルギー疾患と舌下免疫療法に対する子どもの理解を支援する体験型モバイルコンテンツの開発

〇門前 美樹(立命館大学)、望月 茂徳(立命館大学) - 本研究では、インタラクティブな医療ごっこ遊びを通じて、子どもたちの疾患や治療内容の理解を促すインタラクティブメディアの検討を行う。筆者らはこれまで、ぬいぐるみを用いたタンジブルなインタラクティブメディアを制作、有効性の検討を行なってきたが、医療機関での実用化には設営や感染症対策に課題が残る。そこで、課題解決のための方向性として簡単に設置でき、機器の拭き取り除菌のしやすいタブレット版の試作を行った。

- 2G-02

- 通信制高校のオンライン文化祭イベントにおけるVRブース出展

〇氏原 慎吾(学校法人角川ドワンゴ学園)、森 叶汰(東京通信大学)、鎌倉 聡二郎(S高等学校)、渡邉 天(S高等学校) - 広域通信制高校のオンライン文化祭において、生徒主体の実行委員会が企画・制作したVRブース出展の取り組みを報告する。コンテンツは (1) 校内同好会活動を紹介する展示ブースと (2) 遠隔参加者が協力して課題を解決するゲームブースの二種からなる。企画立案から制作・運営、体験の様子までを概観し、高校生目線でのコンテンツ企画の特徴とVRのコミュニティ活性化への影響を考察する。

- 2G-03

- タンジブルユーザインタフェースを用いた俯瞰的なMR空間設計

〇今谷 真太郎(株式会社マーブル)、赤羽 亨(情報科学芸術大学院大学)、飛谷 謙介(情報科学芸術大学院大学) - MR(複合現実)は空間設計に有効な技術であるが,既存のアプリケーションは空間設計プロセスにおいて重要な俯瞰視点が欠けていることが多い.また、ハンドレイを用いた既存のオブジェクトとのインタラクション方法は難しく,疲労に繋がりやすい.これらの問題に対処するため本研究では,実体的なミニチュアモデルを実空間の俯瞰図に設置していくことでMR空間の設計を行うことができるインタラクション手法を提案する.

- 2G-04

- MR火縄銃:幅広い年齢層向けの体験型理解支援システム

〇宋 文澤(関西大学)、林 武文(関西大学) - 本研究では,文化財の火縄銃を対象とし,実物レプリカの「触覚体験」と複合現実(MR)技術による「内部構造可視化」を統合した対話型システムを構築した.体験者は火縄銃のレプリカを実際に手に取りながら,内部で展開される精密な点火装置を透視的に観察し,直感的な理解を得ることができる.さらに,射的ゲーム要素の導入により娯楽性を高め,若年層を中心とした多様な利用者の学習意欲を刺激し,伝統的文化財に対する新しいアプローチ手法を提示する.

- 2G-05

- モーションに応じてエフェクトが変化する体験型メディアアートの制作

〇賈 佳恵(京都芸術大学)、向野 誠(京都大学)、木村 鷹丸(京都精華大学)、川北 輝(京都芸術大学) - 体験者の性格テストをもとに役職を割り当て、それに応じた視覚効果を動作により発動させるインタラクティブなアートシステムを構築した。各役職には個別の動作と視覚効果が割り当てられており、指定の動作を行うことで、リアルタイムに演出される。体験者が能動的に関わることで、作品への没入感や自己投射性の向上が期待される。将来的には、バーチャルファッションや観光体験などの分野への応用可能性を有すると考えられる。

- 2G-06

- 生体情報とAvatarを用いたMR音楽セッションシステムAvaProの拡張によるセッション感覚の変化の考察

〇伏田 昌弘(株式会社マーブル)、平林 真実(情報科学芸術大学院大学) - 手の動きによるジェスチャーを含む身体動作と体温・心拍などの生体情報を用いてアバター化した音源を操作し即興演奏するMR音楽セッションシステムAvaProを拡張した.体験人数を2人から3人に増やし,各参加者にDrum,Bass,Keyboardの役割を分担させた.拡張によるセッション感覚の変化を考察する.

- 2G-07

- バーチャルバンドとの合奏がギター演奏のモチベーションに与える影響

〇田中 宇宙(北見工業大学)、平塚 心太朗(北見工業大学)、中西 智也(北見工業大学)、酒井 大輔(北見工業大学) - ギター初心者の挫折を防ぐため、XRとLLM(大規模言語モデル)による練習支援システムを構築した。本システムでは、ユーザーはバーチャルバンドとの合奏練習を通じてギターを練習し、演奏に対してシステムに組み込まれたLLMから自然言語によるリアルタイムフィードバックを得られる。本発表では、本システムがギター練習のモチベーションに与える影響を報告する。

- 2G-08

- Preliminary Study on Dialogue Analysis Using a Health Consultation -Agent Case studies targeting obesity-

〇中村 賢治(群馬大学)、松原 妙華(東京大学)、小原 拓(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、石黒 真美(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、野田 あおい(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、篠田 元気(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、大西 真弘(群馬大学)、石井 秀樹(群馬大学)、大山 善昭(群馬大学) - We present a predictive agent estimating obesity and gait issues in 1, 5, and 10 years based on user health inputs. A 3D model generated from body data and surveys supports interaction and behavior change in middle-aged individuals.

- 2G-09

- Mirroring Agent:自己の感情状態を反映するエージェントの設計とその対話がもたらす自己認識への影響

〇禰寝 崇之(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、松平 幸大(東海大学)、齊藤 寛人(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 会話ができるAIエージェントは現代に浸透しつつあるが、ミラーリングエージェントでは表情検出でユーザーの感情を読み取り、その結果がエージェントの表情、声質、そして返答内容に現れる。さらに、スライダーコントローラーにより、会話のスタイル等を自分の手で調整することも可能とする。このエージェントを通じて、人々のコミュニケーションや心理にどのような変化をもたらすのかを探る。

- 2G-10

- 特定の人物模倣AIの設計と違和感の評価

〇西尾 拓真(大阪芸術大学)、大野 凪咲(大阪芸術大学)、宮下 敬宏(大阪芸術大学、国際電気通信基礎技術研究所)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - 物語キャラクターとの自然な対話体験の実現を目指し,その前段階として実在人物の「その人物らしさ」を再現する人物模倣AIを構築し評価した.既存の人物模倣手法で筆者自身の模倣AIを制作し,心理尺度により定量評価を実施した.履歴書的な人物らしさは高精度で再現可能だが,状況依存的な人物らしさの再現には課題があることが判明した.本報告は認知科学的知見に基づく設計指針を提案し,現在の技術の到達点と方向性を示す.

- 2G-11

- 視線情報を利用した両眼視野闘争の特性を用いた1人称視点と3人称視点の融合提示についての検討

〇酒井 宏伸(電気通信大学)、橋本 直己(電気通信大学) - VRアプリケーションにおける,1人称視点の高い身体感覚と3人称視点の高い空間把握力を両立させる映像提示手法を検討している.我々は両眼視野闘争を利用してユーザが知覚する映像を意識によって切り替えられる点に注目した.本稿では視野映像の提示手法を変えることで,アバタへの身体感覚や空間把握力がどう変化するかを評価する手法を検討し,その実装結果,評価実験の設計,及び予備検討について述べる.

- 2G-12

- 運動視における高フレームレート映像の鮮明化現象測定法

〇中田 健斗(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター)、原 彰良(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター) - 1,440fpsを達成する視覚刺激は,等価的無遅延な視覚提示法として有望である.観察者と相対運動する映像を提示すると,60fpsと比較し1,440fps下で鮮明化現象が得られる.一方で,本現象を定量評価可能な指標は知られておらず,定量的に未測定であった.そこで本稿では,鮮明化現象が,空間輝度勾配・量子化・局所コントラストの3指標の線形結合と仮定した,知覚的等価ブラー指標を設計し定量的に測定した.

- 2G-13

- 電気触覚ディスプレイによる凹み感の提示

〇坂本 泰清(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 柔らかさ感は物体に接触した際の皮膚感覚を再現することで提示可能であり、例えば電気触覚ディスプレイにより指の押下力に応じて刺激する領域を増大させることで再現できることが知られている。我々はこの柔らかさ感の延長として、物体を押し込んだ際に表面が大きく陥没するように感じる「凹み感」が提示できることを発見した。凹み感はボタンのストロークの表現など、リアルな触感表現に寄与することが期待できる。

- 2G-14

- 運動に応じた知覚インテンシティの変調による疑似的な粘性感覚の提示

〇五十嵐 大登(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 本研究では,任意音源から変換した触覚振動信号に対し,運動速度に応じた強度変調と補助振動を用いて疑似的な粘性感覚を提示する手法を提案した.Meta Quest 3によるVR環境で,5Hz包絡線を持つ補助振動付きの基準刺激に対して粘性感覚と触感劣化度を評価した.結果,粘性感覚の有意な増強は見られなかったが,触感劣化も認められなかった.今後は,粘性感を高めつつ触感劣化の少ない補助振動の設計が課題である.

- 2G-15

- 2指なぞり時に指腹摩擦差がもたらす開閉錯覚

〇前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、杉原 尚理(大阪大学大学院情報科学研究科)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 先の報告では2指でのなぞり動作中に爪側からの振動刺激を振幅変調することで平面上に法線方向への変位錯覚(段差形状)が生じることを示した.本報告では同様に2指間での振動周波数の変調が、接線方向への変位錯覚を生じることを仮説・検証した.指先に異なる摩擦係数を持つ薄膜を装着した被験者に2指での随従なぞりを実施させた結果、指間での振動スペクトラム重心が遷移し,2指間距離が伸長/収縮する開閉錯覚が観察された.

- 2G-16

- ピンチング型触覚ディスプレイを用いた粗滑感提示

〇清水 真陽(立命館大学)、黒川 朝陽(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - ヒトは紙や布等の質感を評価する際、複数指でつまみ擦るピンチング動作により、指先間で生じる微細な振動や摩擦を統合的に知覚する。中でも振動刺激は粗滑感の質感評価に重要な役割を果たす。本研究では、ピンチング時に指先が知覚する質感の再現を目指し、動作速度に応じて広帯域の振動を提示可能なピンチング型触覚ディスプレイを開発した。さらに、ピンチング中の振動刺激による粗滑感提示の有効性を考察した。

- 2G-17

- 指先に水平方向の振動を提示する柔軟なコイル構造触覚ディスプレイの開発

〇黒川 朝陽(立命館大学)、清水 真陽(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 人は現実において物体に触れる際、指先では多様な周波数成分を含む振動を知覚する。本研究の目的は、このような振動を再現可能な触覚ディスプレイを開発することである。そのために、液体金属を封入したソフトチューブをコイル状にして永久磁石に並列配置し、電磁力により独立して微振動するアクチュエータを開発した。実験では、各周波数における振動変位を計測し、提示可能な振動の帯域および知覚可能性について検討した。

- 2G-18

- 摂食行動に応じた環境の視聴覚刺激の低減による風味知覚の向上

〇日塔 諒太(東京大学)、小宮 晨一(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 食事環境の視聴覚刺激は風味の期待を形成する一方,口腔内感覚への注意を妨げる課題があった.本研究では,摂食行動に応じて環境の視聴覚刺激を動的に低減し風味知覚を向上させる手法を提案する.カフェを模した環境で食品摂取時の風味評価を3条件(低減なし・咀嚼中低減・常時低減)で比較した.結果,咀嚼中に刺激を低減した条件でのみ,いちごの風味が有意に向上した.よって,摂食行動に合わせた動的な環境制御が風味向上に有効であると示唆された.

- 2G-19

- クラスタ型デジタル空気砲における渦輪通過位置の自動検出とキャリブレーション手法の検討

〇森田 尚樹(名城大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学)、柳田 康幸(名城大学) - 香りプロジェクタとして用いられるクラスタ型デジタル空気砲(CDA)にて柔軟素材の偏向ノズルによって渦輪の方向制御が可能になった.一方で過去の研究では目標とした方向と実際に渦輪が進行した方向のずれが問題となった.本研究では短冊状の紙が並べられたスクリーンに渦輪が当たった位置を,紙の揺れから画像認識により自動検出し,これを用いた射出方向の自動キャリブレーション手法の検討を行った.

- 2G-20

- 爪近傍と指先への電気刺激による多自由度力覚提示(第二報) 爪近傍の刺激による影響の調査

〇秋葉 優馬(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は、爪周辺の機械的ひずみが指先の力覚に関与しているという事実に着目し、多自由度の力覚提示を実現する手法を提案するものである。提案手法では、指先全体、特に側面や爪周囲に電気刺激を加えることで、力覚を提示する。我々は、爪周囲への刺激が力知覚に与える影響を検証し、提案手法が多自由度の力覚提示に有効であることを確認した。結果として、爪周囲の刺激が力感覚生成に重要な役割を果たすことが明らかとなった。

- 2G-21

- 地面に設置したターンテーブルによる打撃感の提示

〇島田 睦生(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - これまでの打撃感提示の研究では装着型や把持型デバイスを用いて手に衝撃を提示してきた。しかし、打撃時の反力は、手に加わるのみならず、身体を経由し最終的には足と地面の間にも生じる。この物理的性質を利用すれば、足への反力提示により打撃感が増強されると考えられる。本報告では設置型デバイスとしてターンテーブルを用い、ユーザーがその上に立ち、打撃動作の瞬間にターンテーブルを瞬間的に回転させることで足元の反力を提示し、打撃の臨場感を向上させる手法を検証する。

- 2G-22

- Virtual Joint: 皮膚伸長による拡張身体の動作に対応する体性感覚フィードバック

〇高下 修聡(東京大学)、Jürgen Steimle(ザールラント大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 尻尾や追加肢の基部などの視認しがたい拡張身体部位に対し、視覚に頼らずに体性感覚をフィードバックする手法が望まれている。本研究では、拡張身体の基部にその動作に<#%BR%#>対応した皮膚変形を与えることによって、単なる情報のマッピングに留まらない、より「自然に」感じられる拡張身体に対する体性感覚フィードバックを提案する。

- 2G-23

- 隣接する二指への交互刺激による牽引力錯覚の順応抑制手法の開発

〇伊藤 天翔(筑波大学)、田辺 健(国立研究開発法人産業技術総合研究所)、家永 直人(筑波大学)、黒田 嘉宏(筑波大学)

- 2G-24

- 半姿勢・半拘束状態における胸筋トレーニングバーの曲げやすさ知覚

〇朱 傑(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - ユーザの手を半姿勢・半拘束した状態において胸筋トレーニング用の器具(アームバー)の曲がりやすさを変更・知覚可能なシステムを提案する。具体的には、アームバーが中間状態で曲がったままのデバイスに対し、ユーザの力に応じてバーチャル空間上のアームバーの曲がり具合を変えることによって、アームバーの硬さを呈示する。力入力ー視覚による位置出力によるクロスモーダル効果によって、アームバーの曲げやすさを錯覚させる。

- 2G-25

- 周期的な力覚フィードバックによる下肢の運動学習の支援効果の基礎評価

〇高田 崇天(筑波大学)、ハサン モダル(筑波大学)、蜂須 拓(筑波大学) - 運動学習では学習者が自身の身体動作を正確に把握することが重要であり,この把握を促進する感覚的手がかりの提供が求められている.本研究では,膝関節の運動学習の支援を対象に,関節の屈伸動作に同期した周期的な力覚フィードバック(カチカチ刺激)を提示するウェアラブルデバイスの設計・開発に取り組んできた.本稿では,開発したデバイスが運動学習に及ぼす効果を評する実験について報告する.

- 2G-26

- 転がり2軸モーションベースにおける 持続的な加速度知覚の検討

〇副野 隼平(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - モーションベースによる加速度呈示の際,大きな加速度が持続するような状況において,目標加速度のスケールを縮小せずにアクチュエータの加速度と重力の分力による合成加速度を目標加速度に近づけることは困難である.本研究では,転がり2軸モーションベースを用い,急ブレーキ時における合成加速度の知覚について検証した.その結果,アクチュエータによる加速度の立ち上がりが速いほど急ブレーキ感が増すことが明らかとなった.

- 2G-27

- 半姿勢・半拘束型力触覚インタフェース

〇加藤 聖人(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - 本研究では,手指の関節を中間姿勢で半拘束し,手指の力入力と視覚的位置出力で力触覚を錯覚させる半姿勢・半拘束型力触覚インタフェースを提案する.手始めに,指を半拘束した状態で,手指からの力入力に基づき手首の位置と指の把持動作を推定し,視覚呈示によって多様な力触覚の表現を試みた結果,力入力に応じた位置変化を視覚的に呈示することで,疑似的なアドミタンス型の力覚呈示を実現できた.

- 2G-28

- 非接地二指把持型力覚提示装置による大型VR物体形状知覚

〇佐々木 洋人(筑波大学)、矢野 博明(筑波大学) - 本研究では,非接地型の道具媒介型力覚提示装置による大型VR物体の形状提示手法を提案する.装置は3自由度のハンドヘルド型力覚提示装置と光学式位置姿勢計測システムから成る.ユーザは効果器を親指と人差し指でつまみ,手全体をVR物体の表面に沿って動かすことで物体に触れたときの反力が提示される.これによりユーザはそこに物体面が存在するように認識する.3次元物体形状提示実験を行い,提案手法の有効性を検証した.

- 2G-29

- ユビ:指先力入力システムによる環境と全身の力相互作用の実現

〇平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、橋本 健(ソニーコンピュータサイエンス研究所) - 筆者らは指先の力をエンドエフェクタの目標点の運動へ変換し、逆運動学でアバタを動かすシステムを開発してきた。これに対し本研究では力入力を目標力に置き換え、逆動力学によって各関節トルクを算出し、起き上がりや歩行など環境との力の相互作用を要する全身運動を実現した。この新しい操作方法を人が習得できるかを検証するため、歩行を題材に、強化学習で最適方策を学習し、それを人が模倣して制御する方法を探る。