Sept. 17 2025

9月17日

このプログラム速報版は8月26日暫定版です.座長は掲載していません.

投稿原稿PDFは9/16(火)16:00公開予定のWeb予稿集に掲載されます.

(原稿投稿時にプログラム速報版へのサムネと発表要旨の公開不可を選択された方はWeb予稿集にのみ掲載されます)

(Web予稿集公開時に, プログラム速報版をWeb予稿集に差し替えます)

口頭発表09:30-10:10 、ポスター発表10:55-11:40

アート・エンタテインメント1

- 1A1-01

- VRサッカーキック時の時間伸縮が高次感性評価に及ぼす影響

〇山高 正烈(愛知工科大学) - 人間の時間感覚は,生理的・心理的な影響により伸縮する.先行研究で,VR野球バッティング時の時間感覚の伸縮を疑似体験させたとき,高次感性評価に悪影響を及ぼさない停止時間幅が存在することが示唆された.本研究では,VRバッティングを受動的行為と捉え,能動的行為としてVRサッカーシミュレータでペナルティキックを行った場合,臨場感や迫真性といった高次感性にどのような影響を及ぼすかを検討した.

- 1A1-02

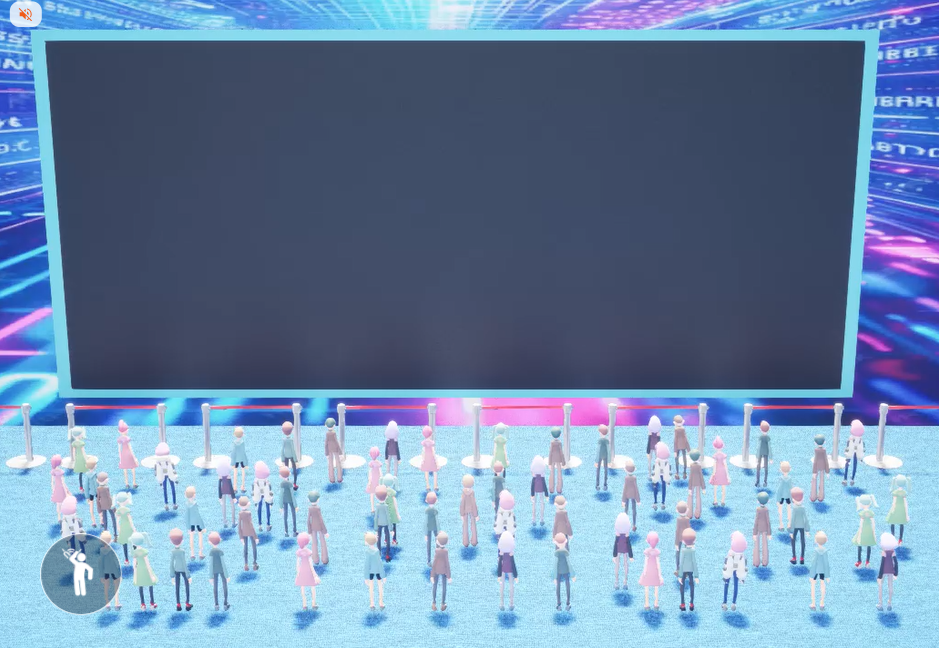

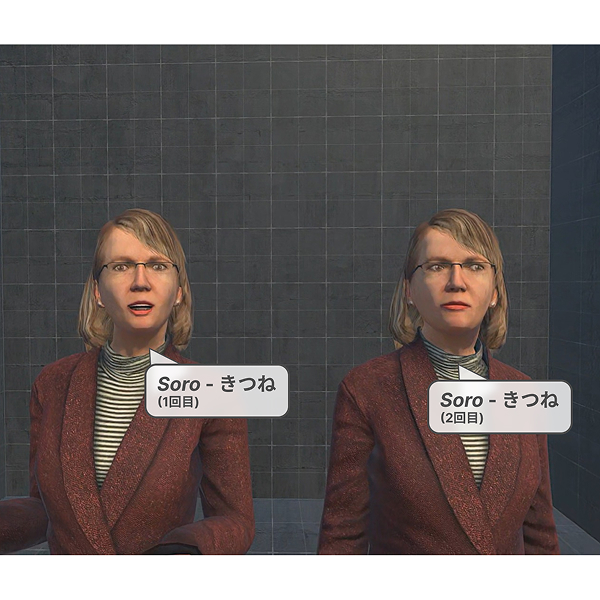

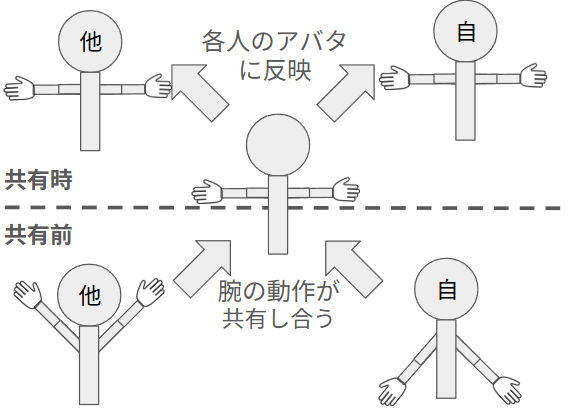

- 応援動作の同期伝搬による一体感向上手法のメタバースサービス適用検討

〇大城 和可菜(NTT株式会社)、片岡 春乃(NTT株式会社)、萩山 直紀(NTT株式会社)、南部 優太(NTT株式会社)、吉成 萌夏(NTT株式会社)、幸島 匡宏(NTT株式会社)、山本 隆二(NTT株式会社) - 配信での音楽ライブ体験は現地での体験と比較して一体感が課題であり,筆者らはこれまでにユーザの応援動作に同期するNPC観客モデルを用いることで一体感が向上することを確認している. 本稿ではメタバースサービスMetaMeに提案手法を適用し,ファンや想定ユーザに対して評価実験を行った.結果,一体感について有意差は見られず,応援動作の違いや同期に対する受容性の違いが原因である可能性が示唆された.

- 1A1-03

- 演劇プラットフォームとしてのメタバース その可能性と課題

〇鈴木 雄一(東京科学大学)、笹原 和俊(東京科学大学) - 本研究の目的は、演劇の民主化を目指し、メタバース演劇とリアル演劇の観劇体験の差異を定量的に明らかにすることである。そのため、観客の生理的(まばたき)・主観的(アンケート)な反応を測定し、分析を行う。得られたデータに基づき、メタバース演劇の特性とリアル演劇との差異を整理し、新たな演劇プラットフォームとしての可能性と課題を検討する。

- 1A1-04

- ビデオカメラを用いたデジタルキャンパスにおける歩行者挙動の再現手法に関する研究

〇大内 誠悟(大阪電気通信大学大学院)、中原 匡哉(大阪電気通信大学) - コロナ禍以降、いつでもどこからでも校内を見学できるVRを用いたデジタルキャンパスが普及し始めている。しかし、現状のデジタルキャンパスには、人物の動きがなく学内の雰囲気や賑やかさなど情報が不足している。既存手法のLiDARによる歩行者流動の再現では、日常感の再現には不十分である。そこで本研究では、映像から手を降る動作や座る動作などの細かい動作を再現することで臨場感を向上する手法を提案する。

- 1A1-05

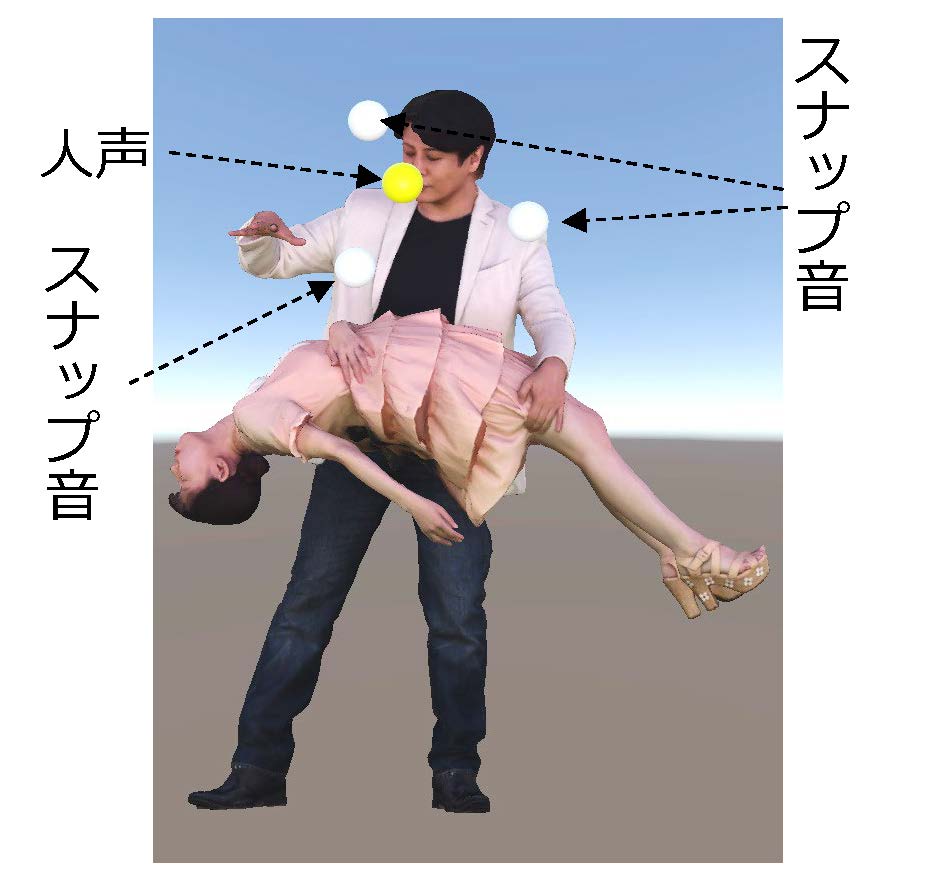

- 実写ベースの6DoFコンテンツにおける音響制作

〇杉本 岳大(日本放送協会)、岩崎 泰士(日本放送協会)、久保 弘樹(日本放送協会) - 実写ベースの6DoFコンテンツ制作において、映像のシーン記述と音響の音響メタデータとの間の整合性を確保して、互いの仮想空間を重ね合わせるためのコンテンツ制作手法について報告する。本報告では、仮想空間のスケーリング方法と発音点の位置・向き情報の制作方法について詳報する。

- 1A1-06

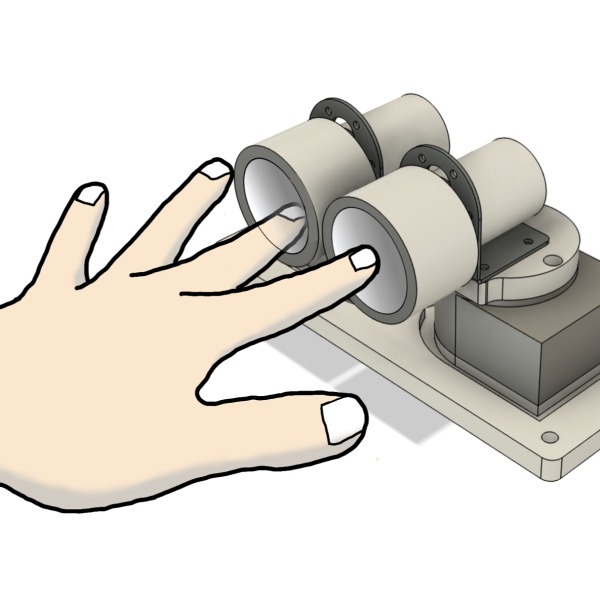

- シャコパンチ

〇安藤 暢恭(名城大学)、穴田 晃暉(名城大学)、大矢 征未(名城大学)、小川 昂太(名城大学)、荻野 悠月(名城大学)、木口 こころ(名城大学)、菅本 和希(名城大学)、久田 工(名城大学)、栁 則行(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - モンハナシャコのパンチは、高速で打ち出される衝撃と、その直後に発生するキャビテーションによる水中衝撃波という、二重の衝撃が特徴である。本作品ではこの二重の衝撃を再現する装置を通じて、体験者はモンハナシャコになりきり、シャコパンチ特有の感覚を体感できる。この体験を通して、シャコパンチのユニークさを感じてもらうとともに、シャコそのものへの興味を持ってもらう。

- 1A1-07

- ぱんとまいむ?

〇中野 友結(大阪芸術大学)、大原 夏音(大阪芸術大学)、箕輪 一彩(大阪芸術大学)、巽 日向子(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - VR体験中の動作は外部から奇妙に見え、羞恥心を生むことがある。本企画では、VR体験者に身体を使うタスクをゲームとして与えることで動作に意味を持たせる。外部からはその動きがパントマイムのような表現として映り、さらにMRによる演出により観察者にも楽しさを提供できるため、体験者の心理的抵抗を軽減しつつ、視点の多様性と新たな体験価値を創出する。

- 1A1-08

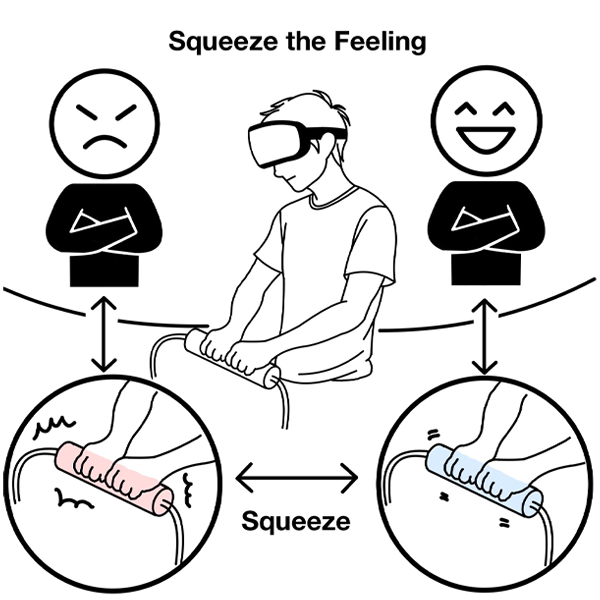

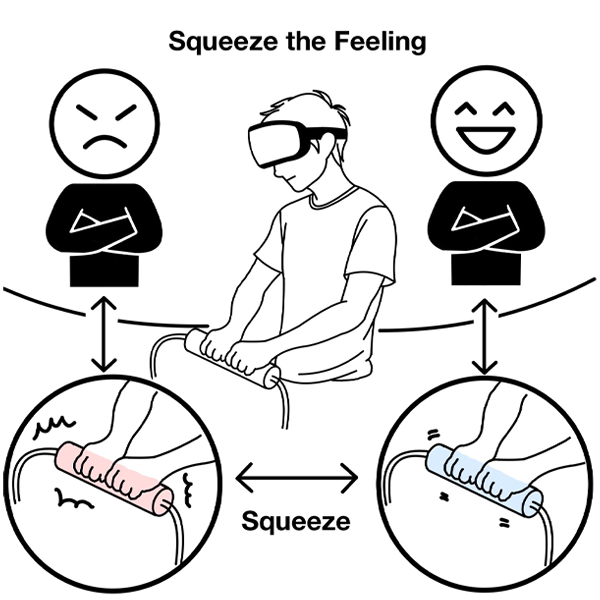

- 感情を絞る

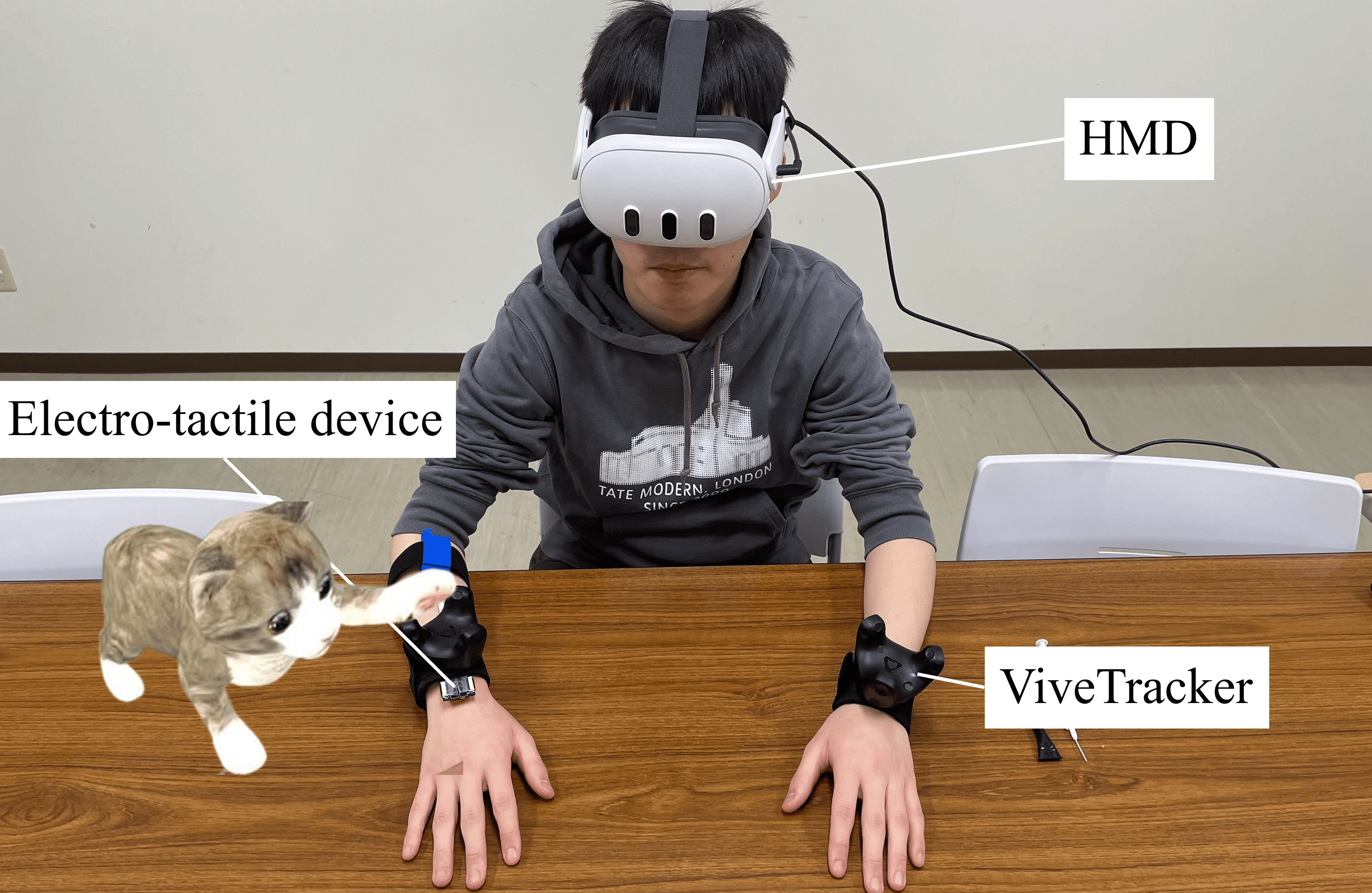

〇大谷 碩(関西学院大学)、時岡 周平(関西学院大学)、清崎 友翔(関西学院大学)、瀬川 湧斗(関西学院大学) - 本企画は,目に見えない感情を「絞る」という身体的動作を通じて体験するVRシステムを構築する.体験者は,自作の絞り型デバイスを握ることによって,VR空間上の人物が表出する感情を,デバイスからの振動,温度,電気刺激といったフィードバックを通じて体感する.絞り型デバイスを絞ることによって,VR空間上の人物の感情の種類や強度を変化させるという能動的な体験をすることができる.

- 1A1-09

- .スイッチ

〇田村 倭都(大阪芸術大学)、美越 崇矢(大阪芸術大学)、岡部 優音(大阪芸術大学)、宮崎 菜々美(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - .スイッチは、SR技術を用いて選択と分岐を体験するVR作品。過去の選択をやり直せるが、選ばなかった道の痕跡が現実を揺らす。「選ぶ」とは何か、「変えられる現実」とは何かを観る人に問いかける。

- 1A1-10

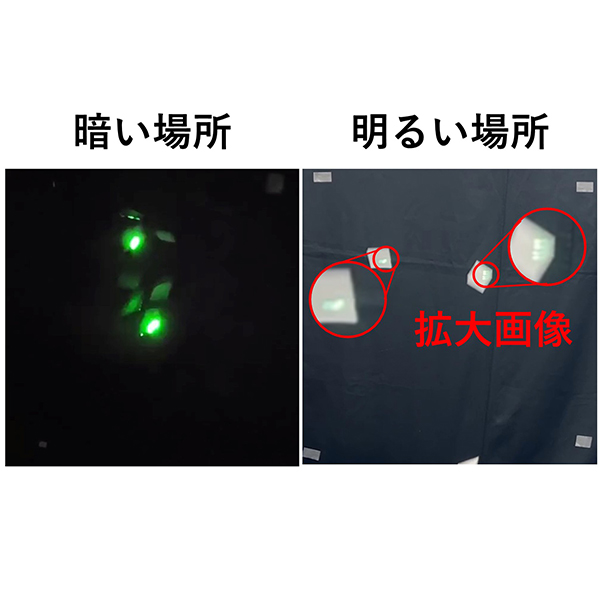

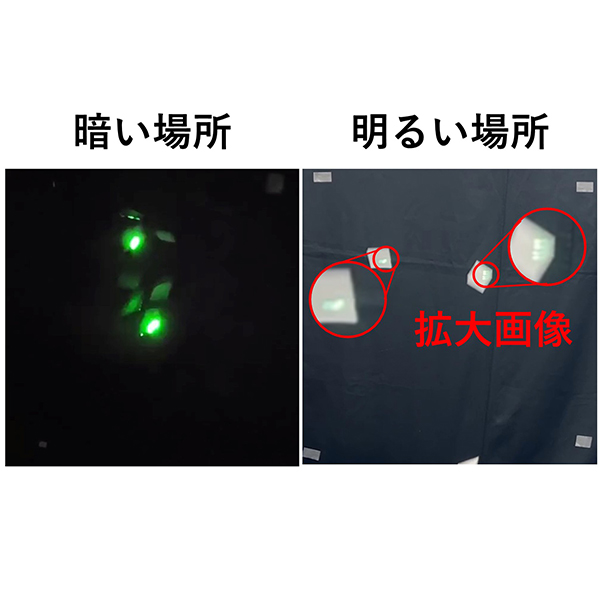

- 環境光変動にロバストな紙吹雪へのレーザーパターン投影手法

〇地徳 涼音(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 紙吹雪に光を動的に投影することで紙吹雪が光輝く新たな演出が可能になることが期待される.これまでに,カメラ画像から紙吹雪の輪郭を検出し,その中心位置に応じてレーザーで模様を投影するシステムを開発した.本研究ではこれに加えて,紙吹雪にレーザーを投影する際に赤外光照明を用いることで、環境光の影響を受けにくくし、明所・暗所を問わず紙吹雪の安定した検出を可能にした.

- 1A1-11

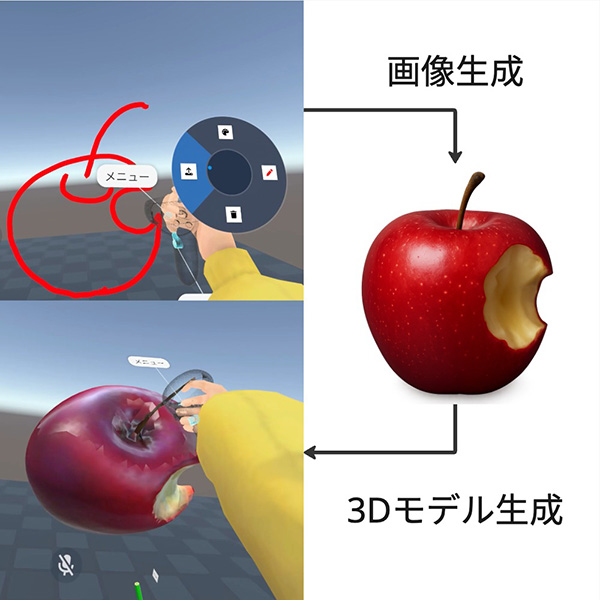

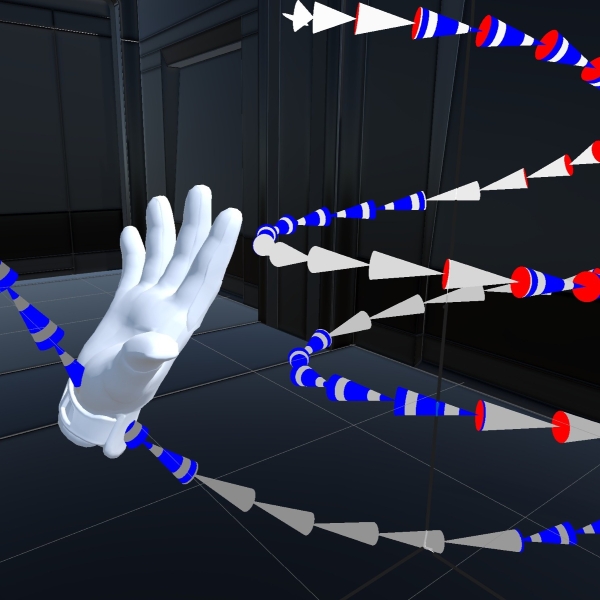

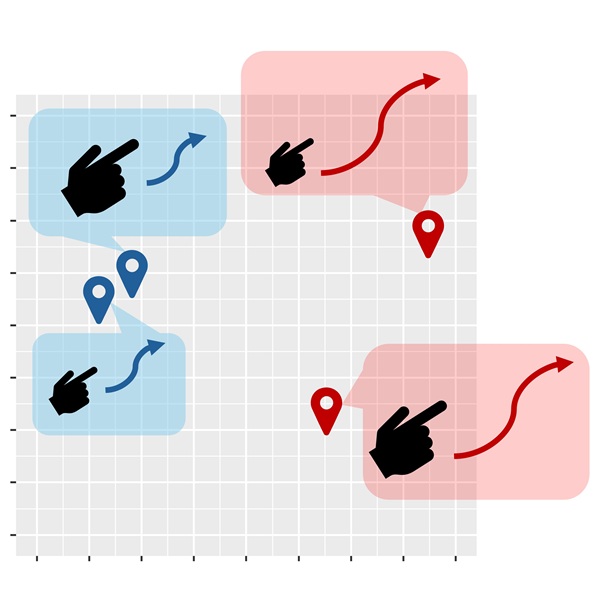

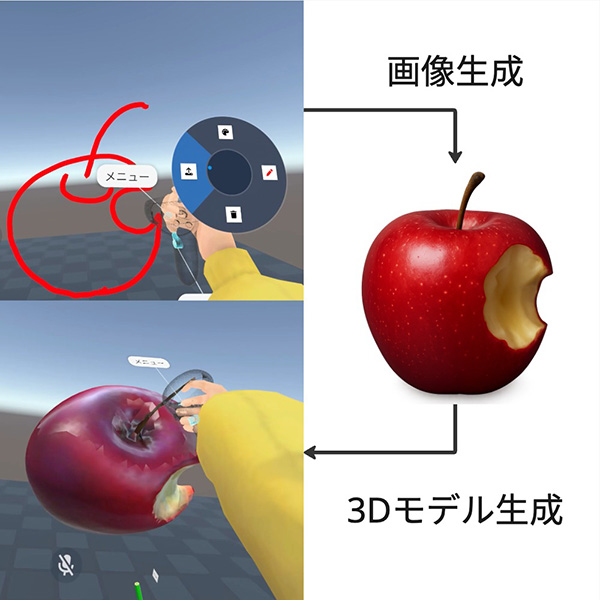

- メタバース環境における手書きスケッチの3次元オブジェクト変換システム

〇倉井 龍太郎(奈良先端科学技術大学院大学)、畑田 裕二(東京大学)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究ではメタバース空間でのインタラクティブな3Dコンテンツ制作を実現する手書きスケッチ変換システムを提案する。このシステムにおいてユーザーは空間内でペン型ツールを用いて3D軌跡を描く。システムは生成AIを用いて描かれた軌跡から3Dオブジェクトを生成しメタバース内に配置・共有することができる。このシステムの利用により、複数ユーザーが共有空間で手軽に3Dオブジェクトを創造・共有できる環境を実現した。

- 1A1-12

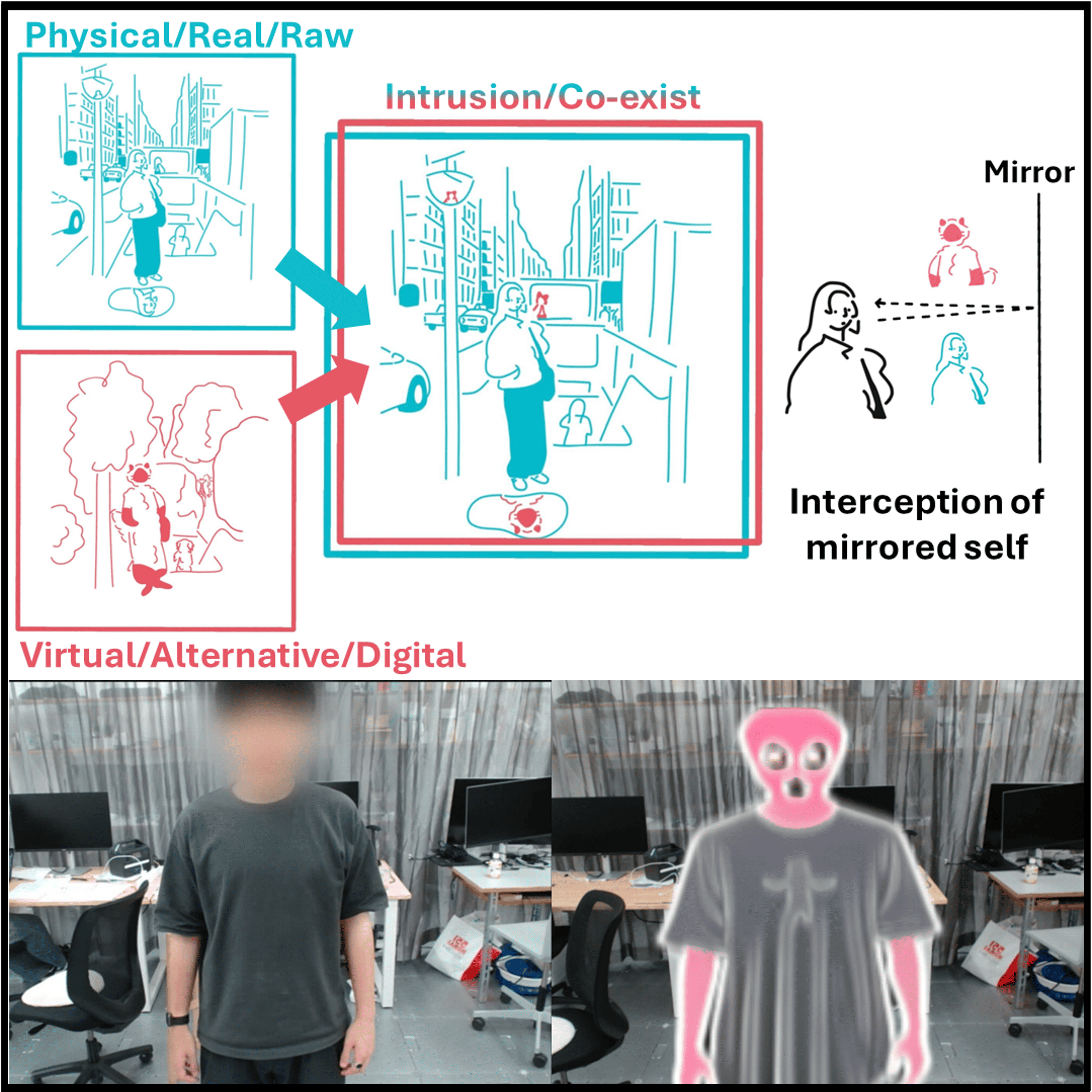

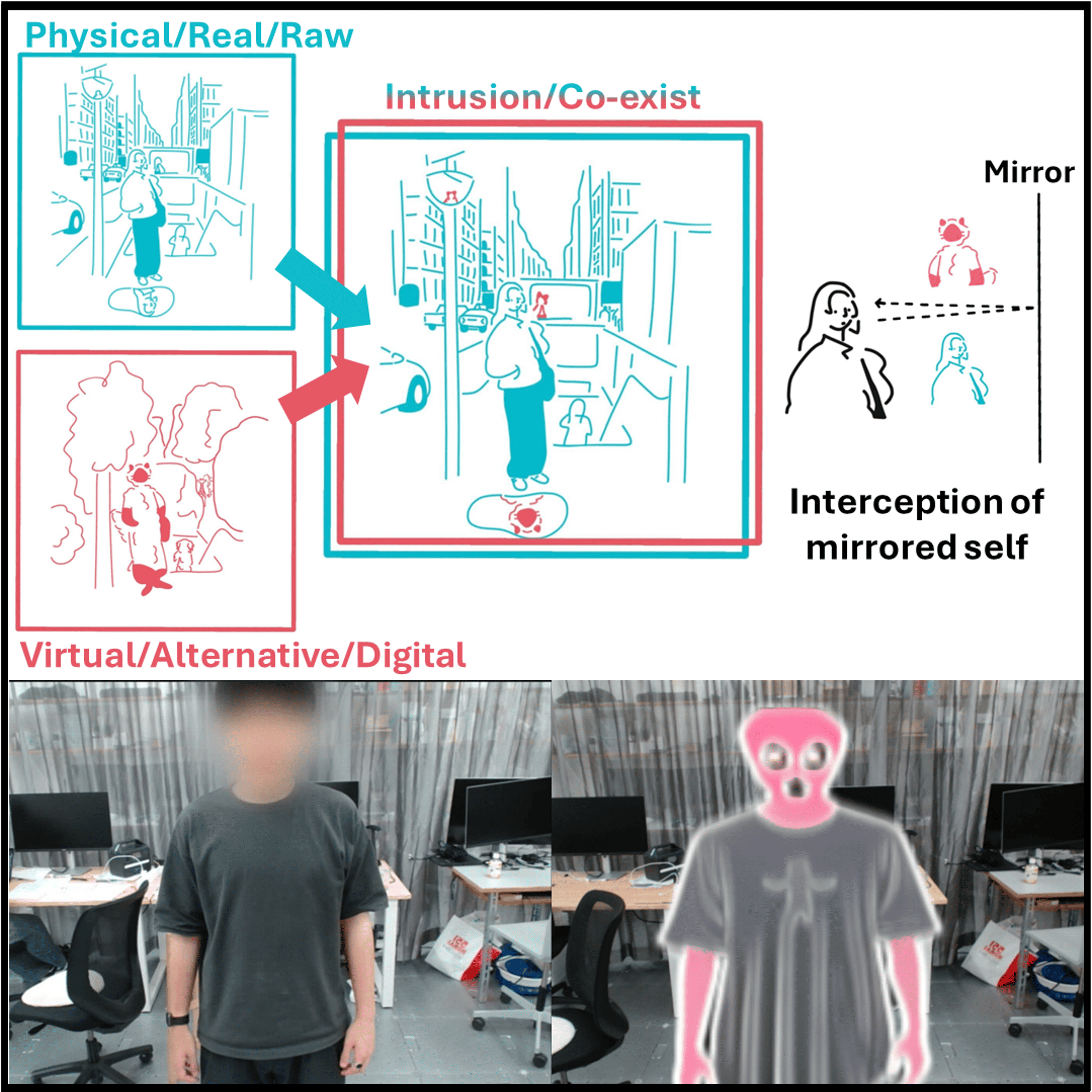

- デジタル空間上の自己を現実空間に共在させる手法と効果に関する考察

〇村留 一舞(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Armstrong Mark(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - ビデオ会議やSNS,メタバース空間においては,フィルターやアバターを用いて外面的自己を切り替え,他者とのあいだにある種のレイヤーを挟むコミュニケーション手法が普及している.本研究では,そのような別レイヤーの世界を現実空間にオーバーラップさせる体験の生成を試みる.日常空間に配置したディスプレイを用いて,異なるレイヤーの自己像,世界を呈示することにより,鏡像認知と異なるレイヤーの重なり体験を探る。

口頭発表09:30-10:10 、ポスター発表10:55-11:40

教育・訓練1

- 1B1-01

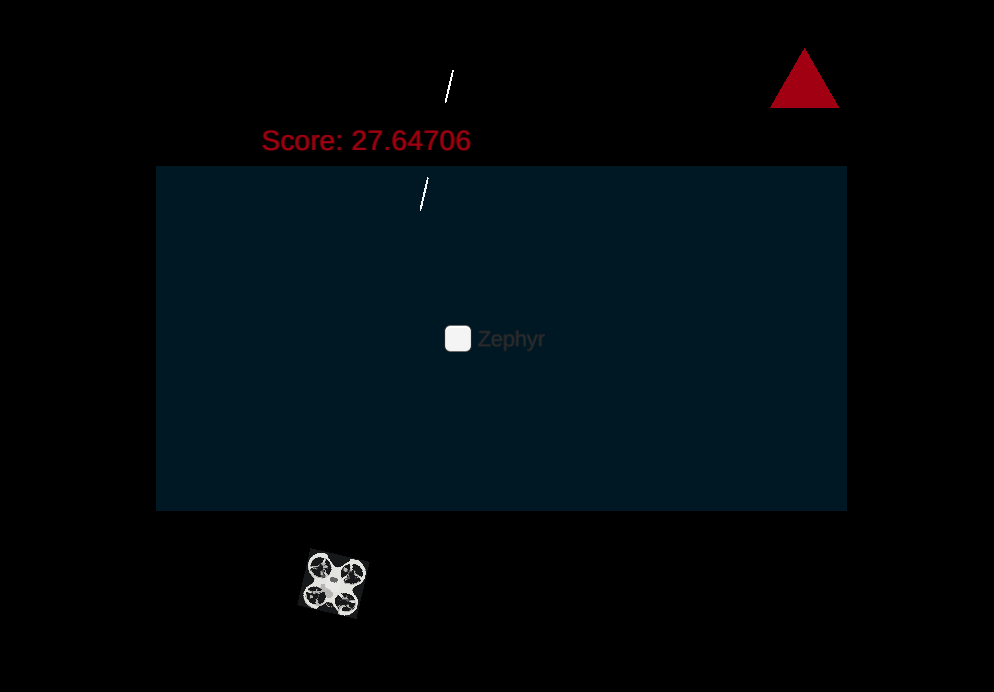

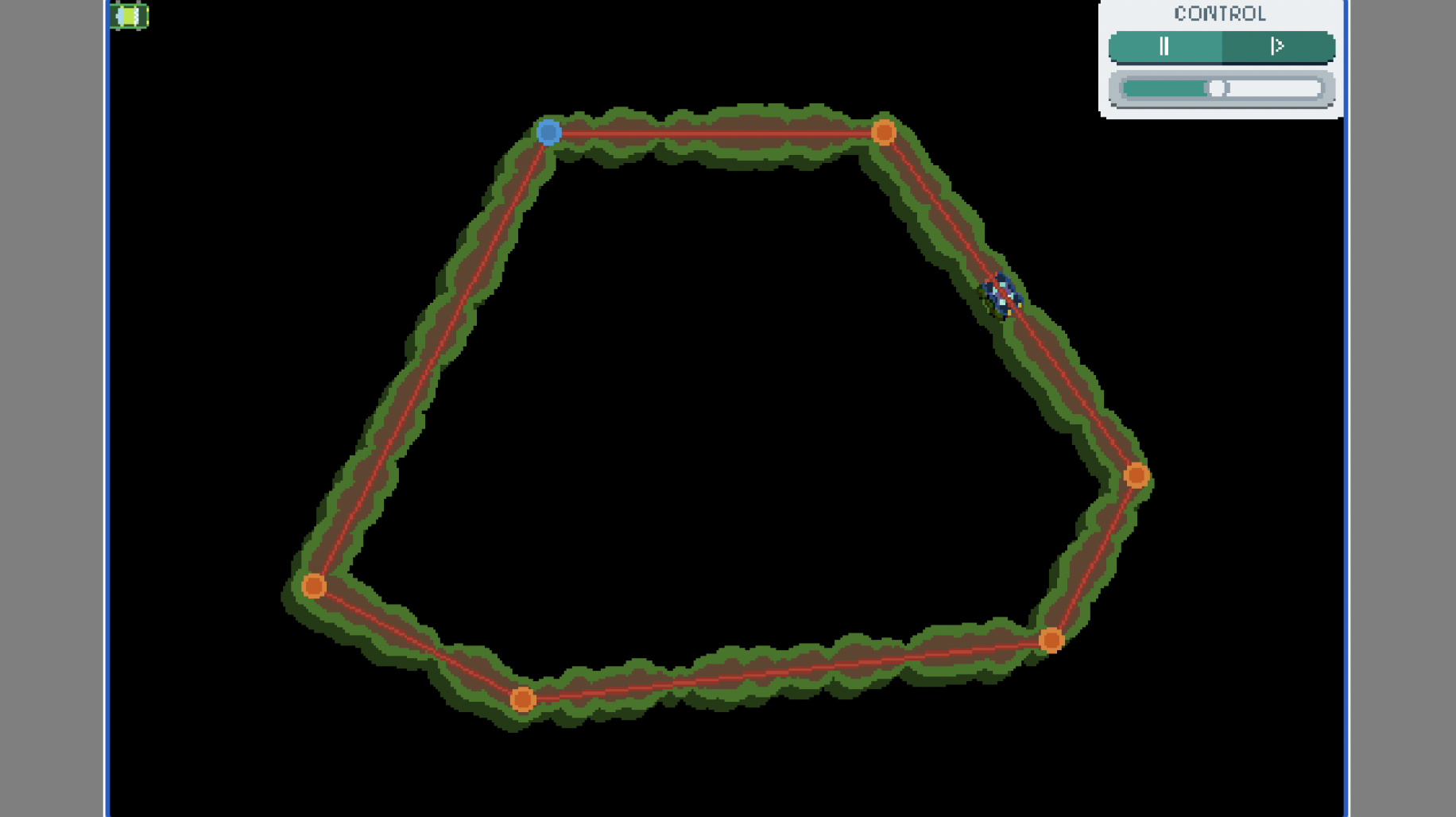

- 認知負荷理論に基づいたドローン操作練習用シミュレータの開発

〇檜垣 彰典(愛媛大学大学院医学系研究科)、宮部 亮(愛媛大学大学院医学系研究科) - 小型無人航空機(ドローン)は複数のロータが生み出す推進力により三次元空間を自由に移動することができるが, これにはスロットルによる高度操作に加えて, エレベータ, ラダー, エルロンによる3軸方向の回転の組み合わせが要求される. 初心者にとってドローン操作は直感的に理解しがたく習熟に時間を要することから, 我々は高度情報を簡略化して認知負荷を低減させる方法を考案した. 俯瞰視点での2Dドローンシミュレータである.

- 1B1-02

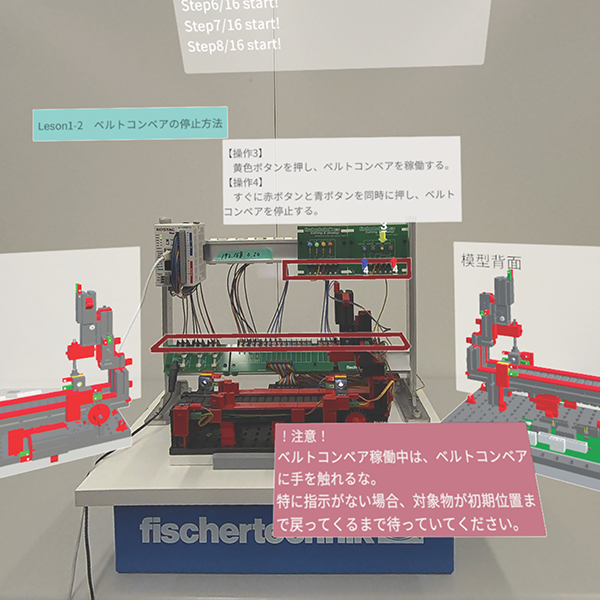

- AR技術を活用した工場設備教育システムの試作と有効性検証

〇立川 智章(東京理科大学) - 製造業における人材教育を支援するため,AR技術を用いた工場設備教育システムを試作し,手順書,動画,ARの3手法を比較評価した.評価は被験者に対する事前アンケートと事後アンケートにより行い,理解度,危険意識,操作精度,学習時間,使用感などの観点で分析を行った.その結果,ARは理解度や危険意識や操作精度に優れ,教育効果の高さが示された.一方,学習時間や疲労感といった課題も明らかとなった.

- 1B1-03

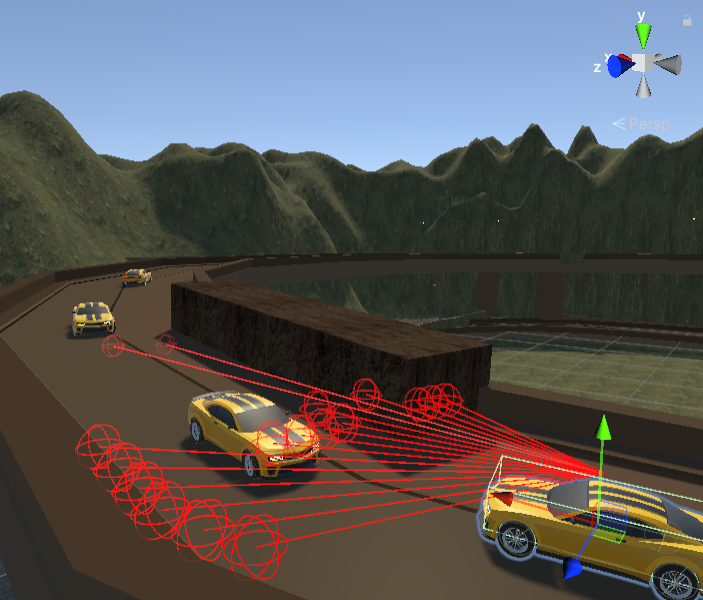

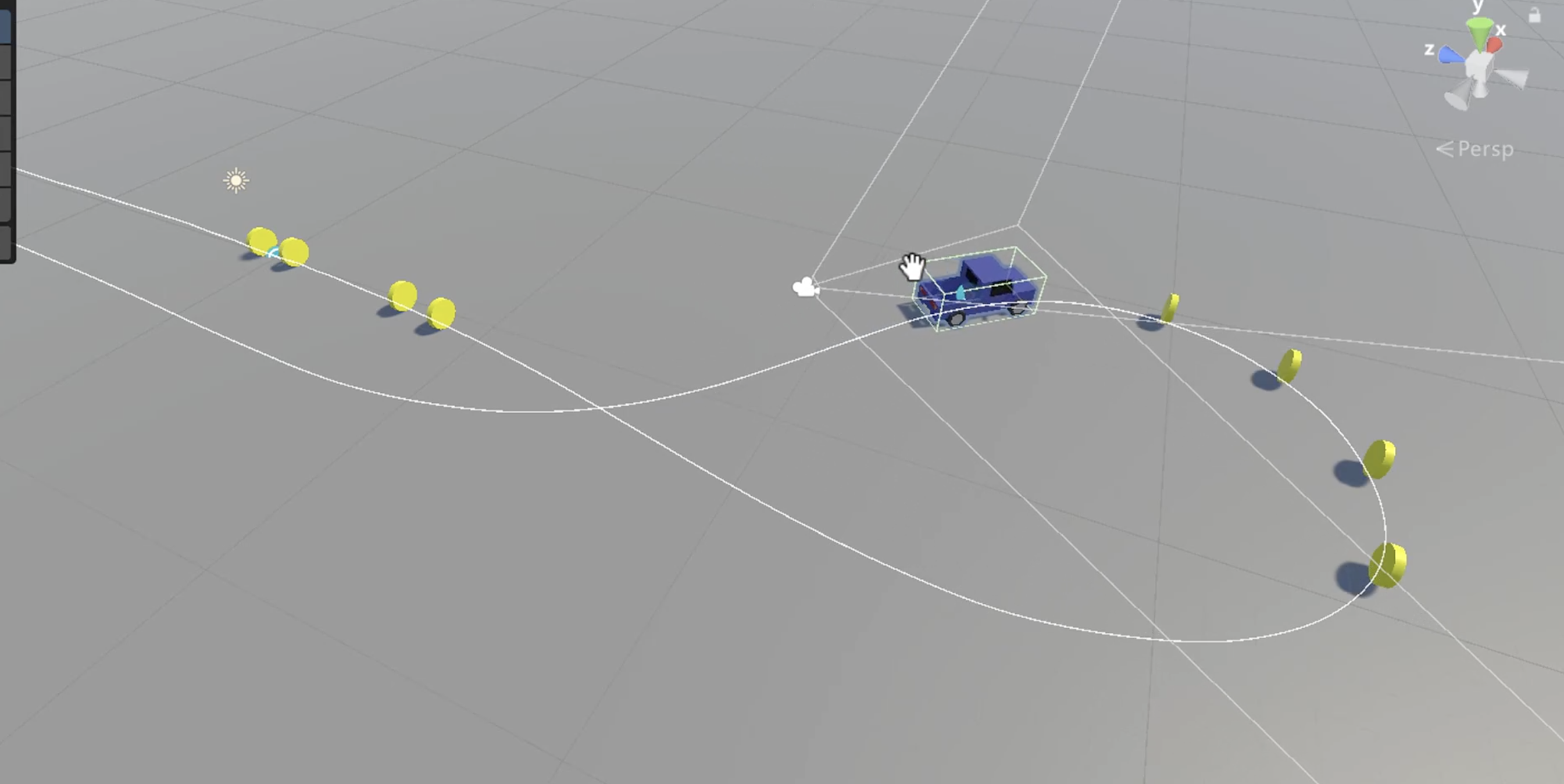

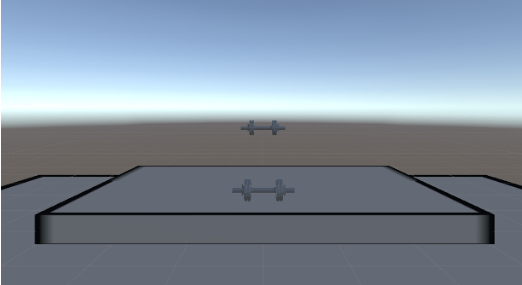

- Unity ML-Agentsを用いた狭隘丘陵カーブ環境における車両間協調戦略の提案

〇増田 琉利(東海大学)、川西 保裕(東海大学)、水谷 賢史(東海大学) - 道路の老朽化や自然災害による通行制限が増える中、安全運転と効率的な協調行動が求められている。本研究では、Unity ML-Agents を用いた強化学習により、坂道・カーブ・狭路を含む複雑な環境における自動運転車の協調行動を実装し、報酬設計とセンサー角度の最適化を行った。成功率や衝突率に基づく定量評価の結果、障害物や対向車の検出精度が向上し、安定した協調行動が促進されることが示された。

- 1B1-04

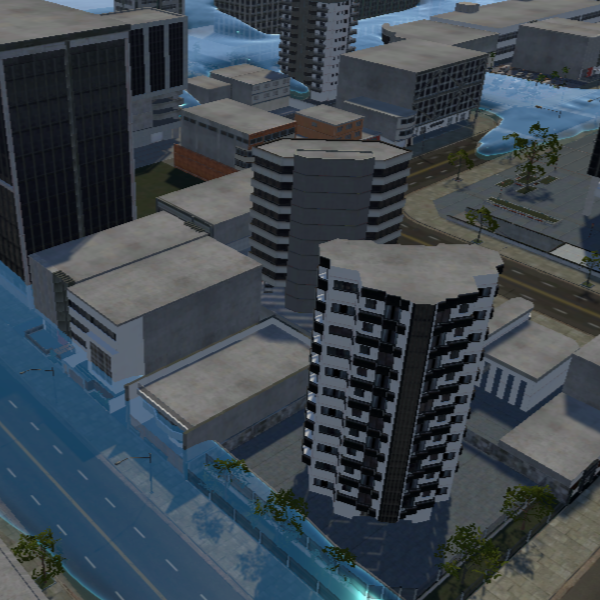

- 水害シミュレーションを用いたVR避難訓練システムの開発と防災意識の向上に関する評価

〇前田 陽光(福岡工業大学大学院)、石原 真紀夫(福岡工業大学大学院) - 近年,津波や地震などの自然災害が頻発する中,住民一人ひとりの防災意識の向上が重要となっている.本稿では,津波の浸水状況を再現する流体シミュレーションを用いたVR避難訓練システムを開発した.また,都市環境は自動生成された仮想空間上に構築し,ユーザが災害発生時の避難行動を体験できるよう設計している.避難体験後に実施したアンケートの結果から,本提案システムは防災意識の向上に効果があることが示された.

- 1B1-05

- 見本動作の軌跡を時空間トレース可能なVRダンス習得システム

〇伊藤 快登(横浜国立大学)、岡嶋 克典(横浜国立大学) - 従来の身体動作の学習方法は、淡々と進む見本を追うことで動作を理解する。この見本動作に関する空間と時間の同時処理が学習者に高い認知負荷を課し、効率的なスキル習得を妨げている。そこで、見本動作を軌跡と速さに分離して提示するVRシステムを提案する。学習者に動きの全体像の理解を容易にし、その構造を探索しながら練習できることが手の動作の学習に有用かを検証した。

- 1B1-06

- Clusterを用いた遠隔授業における技術的課題の実践報告 :ハイスクールDXを事例として

〇玉井 香里(愛知産業大学 通信教育部) - 本発表では,ハイスクールDX事業におけるcluster(メタバースプラットフォーム)を活用した遠隔授業の初期導入に関する実践報告を行う.本実践では,端末スペックや通信環境,clusterの仕様などに起因する技術的課題に加え,遠隔教育特有の指導設計や,生徒の主体性・参与感の確保といった教育的課題が顕在化した.これらの課題に対して現場で試みた対応の一部を整理し,実践を通して得られた知見を踏まえて,メタバースを活用した教育実践の可能性と今後の展開について考察する.

- 1B1-07

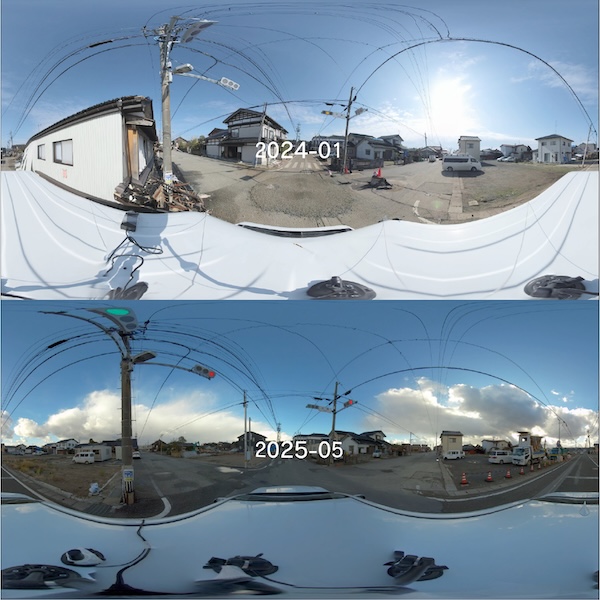

- 石川県珠洲市における全天球路上画像を用いた災害記録

〇大伏 仙泰(東京大学)、大津山 堅介(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 災害の被害や教訓の記録手段として全天球画像の利用が進められている。著者らは令和6年能登半島地震の発災後、被害記録を目的とする全天球路上画像の撮影を石川県珠洲市全域で4度行い、撮影画像をオンラインプラットフォーム上で公開した。また、発災後の経過を紹介する全天球映像を制作し、2024年6月及び2025年5月に開催された一般公開イベントにて展示した。今後は受容や活用方法に関する調査を進める予定である。

- 1B1-08

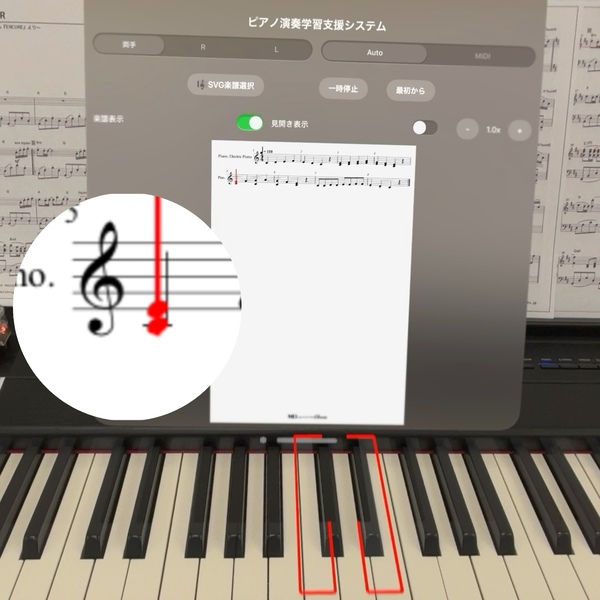

- ピアノ演奏者の譜読み能力向上を目指したAR学習支援手法の設計と実装

〇和泉 慶乃佑(東北大学)、菅沼 拓夫(東北大学) - 本研究では、AR技術を用いたピアノ演奏学習支援システムを提案する。従来のピアノロール型支援は視覚的に直感的である一方、学習者が受動的になりやすく、演奏者の能力向上にはつながりにくいという課題がある。そこで、本研究では演奏者の譜読み能力向上に着目し、習熟度に応じてAR支援を段階的に減少させる手法を導入し、練習効率の改善効果を比較実験により検証する。これにより、演奏者の自立的学習と譜読み能力の向上を目指す。

- 1B1-09

- VR環境を用いた和太鼓練習支援システムの提案とモチベーションへの影響評価

〇平谷 歩香(大阪大学)、中村 拓人(大阪大学)、千葉 直也(大阪大学)、浦西 友樹(大阪大学) - 和太鼓の大人数演奏では音だけでなく動きの統一も重要だが、練習相手の不在や騒音、楽器の持ち運びの困難さから、手軽に練習するのは難しい。そこで本研究では、複数のアバターと共に練習可能なVR和太鼓環境を構築し、実演に近い状況での練習を実現する。また、練習相手の有無が練習者のモチベーションに与える影響について検討する。

- 1B1-10

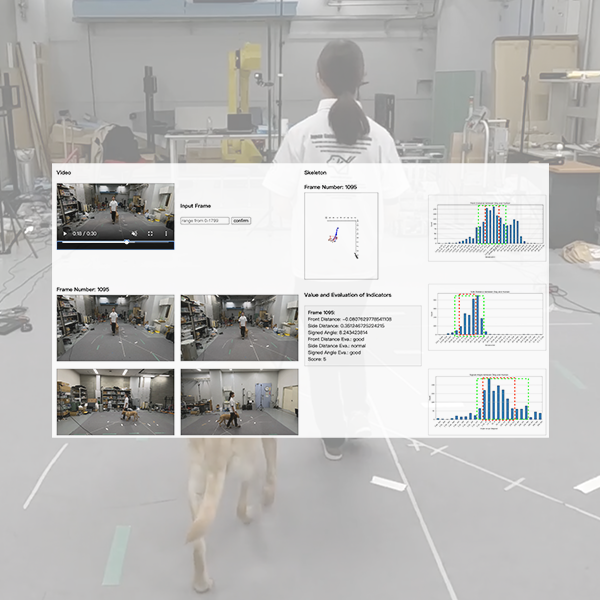

- Visual Feedback and Evaluation System for Analyzing Guide Dog Condition Based on 3D Pose Features

〇黄 抒謡(東京大学)、王 安晟(東京大学)、牧野 泰才(東京大学)、篠田 裕之(東京大学) - This study proposes a method to help trainers observe guide dogs' condition and attention level on a frame-by-frame basis in a visual feedback interface. An evaluation system using spatial features derived from 3D skeleton reconstruction is constructed.

- 1B1-11

- VR緊急走行映像を用いた交通場面ごとの運転スキル評価と振り返りの予備検討

小村 太一(兵庫県立大学)、井上 草太(兵庫県立大学)、山口 晋吾(姫路市消防局)、永田 昌平(姫路市消防局)、〇山添 大丈(兵庫県立大学)

口頭発表09:30-10:10 、ポスター発表10:55-11:40

VR酔

- 1C1-01

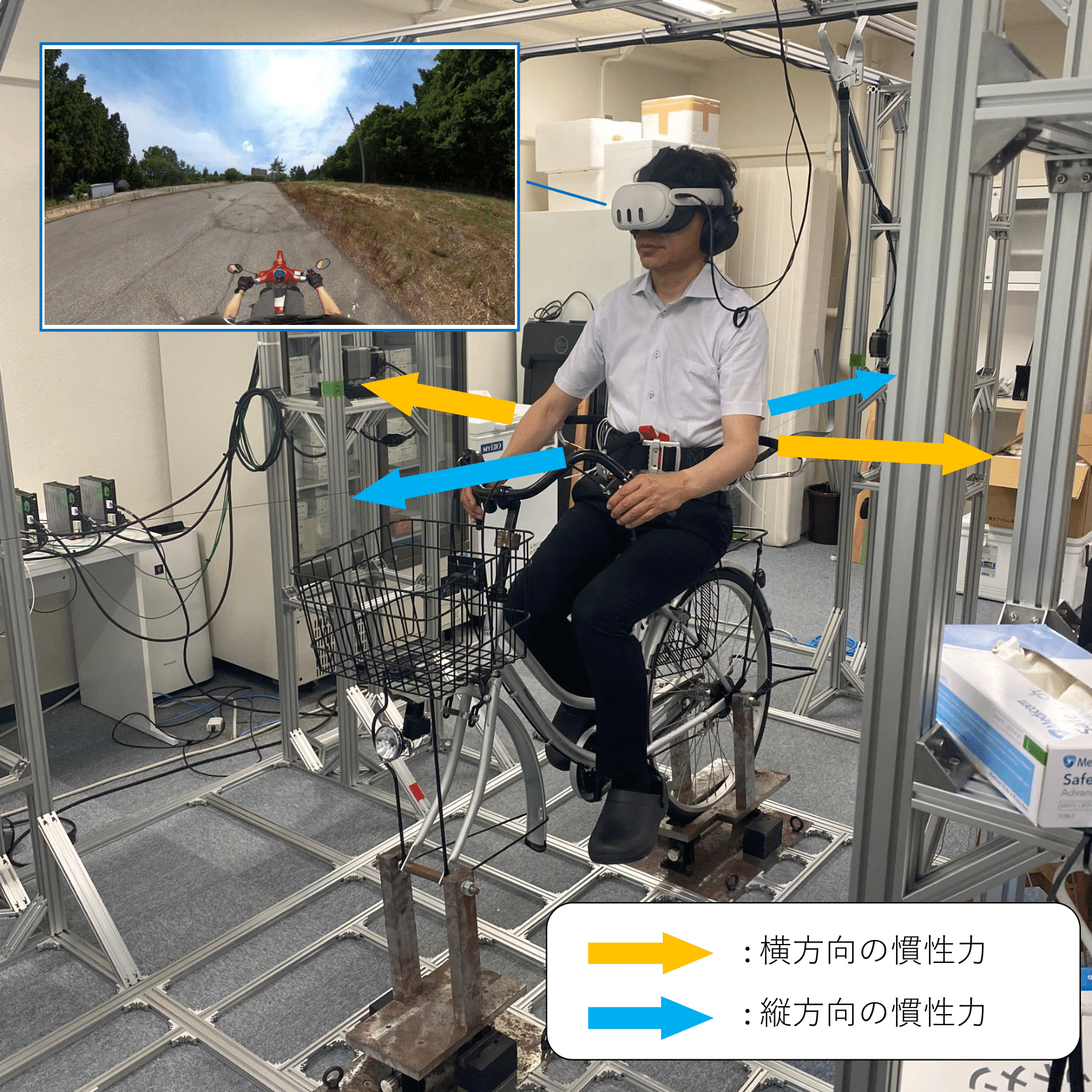

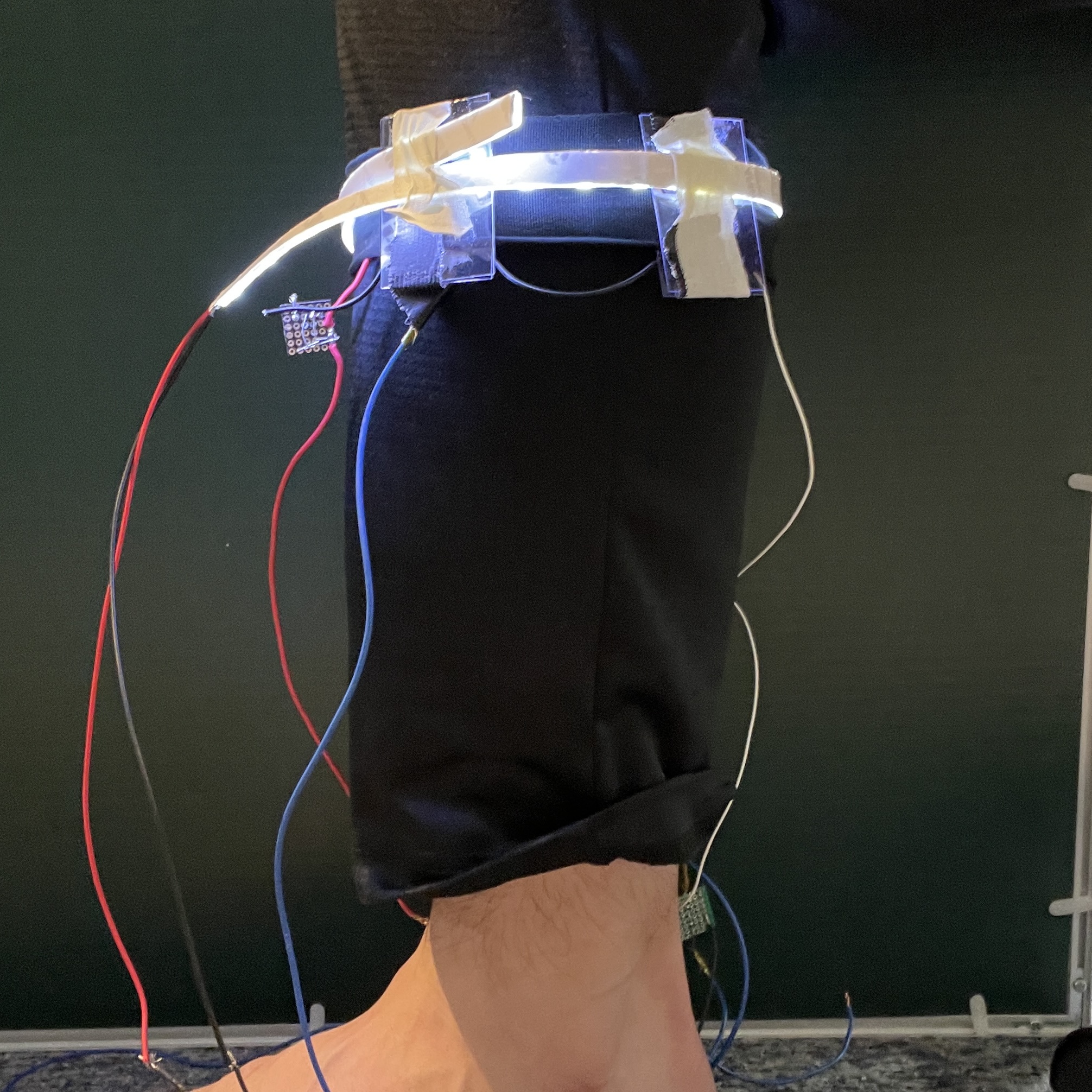

- 「慣性力」を付与する力覚呈示VRシミュレータシステムの構築

〇鈴木 捷己(長岡技術科学大学)、福士 舜介(長岡技術科学大学)、園部 光希(長岡技術科学大学)、佐々木 快(長岡技術科学大学)、西山 雄大(長岡技術科学大学)、野村 収作(長岡技術科学大学) - VR酔いの一因として,視覚と前庭・体性感覚との不一致に起因するという感覚矛盾説がある.これに対し,本研究ではバイク走行中にライダーが受ける慣性力を再現するため,外的に張力を呈示するシステム構築した.具体的には被験者の腰部を前後左右の4方向からステッピングモータにより牽引する機構を用い,走行時の映像と同期させることでユーザーに外力を呈示するシステムを実装した.

- 1C1-02

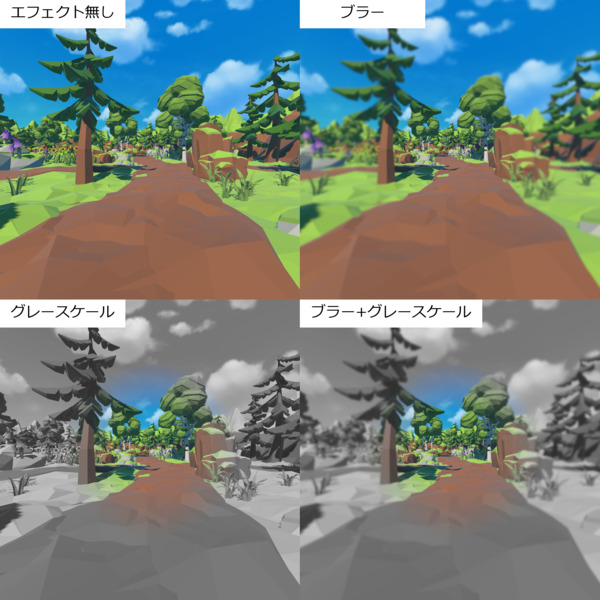

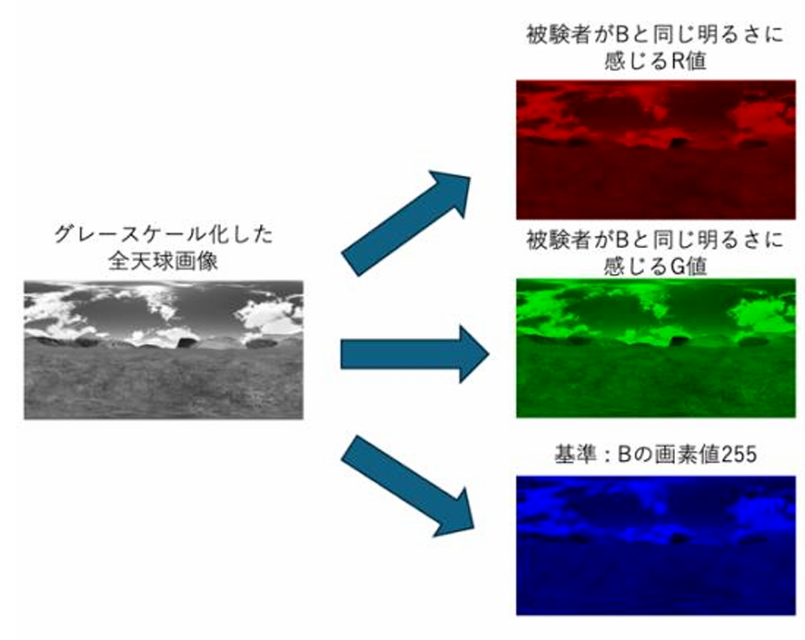

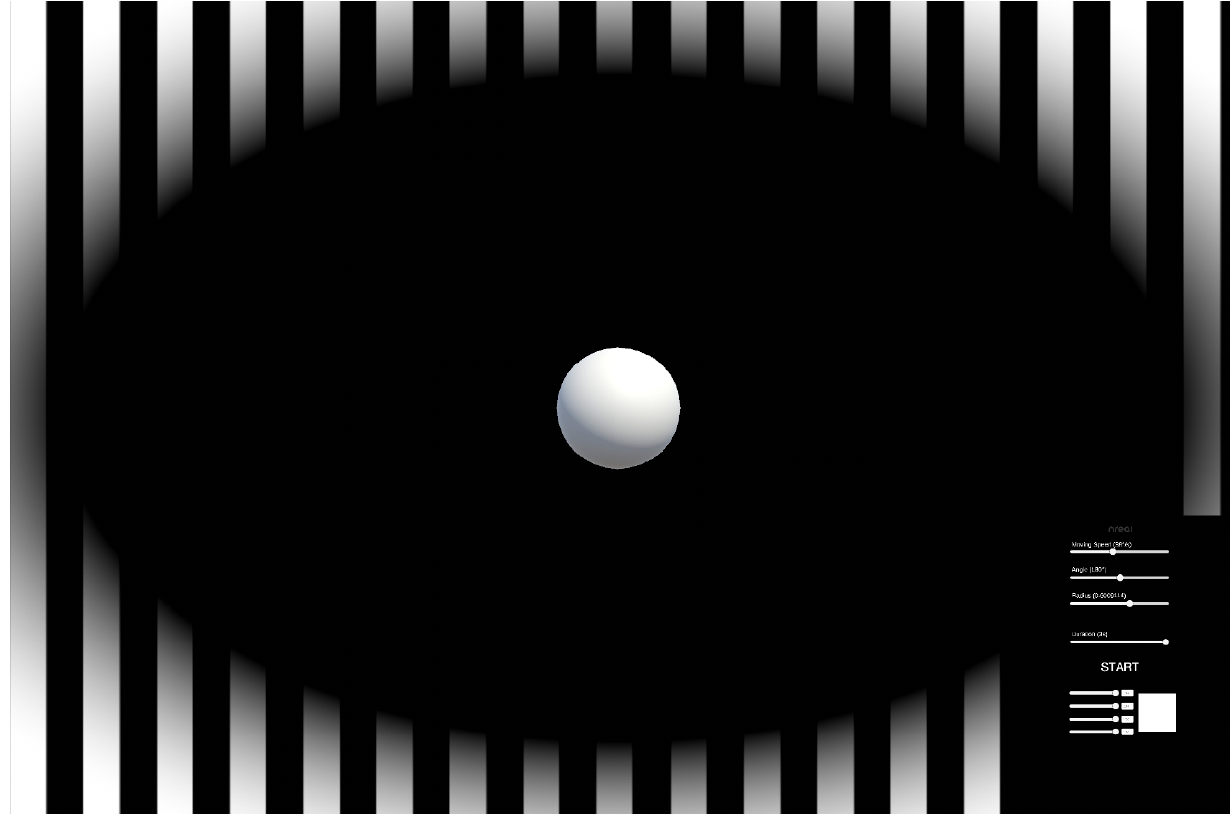

- 周辺視野のグレースケール変換によるVR酔いの軽減

〇亀ヶ谷 拓耶(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VR酔いはVR体験中に生じる吐き気や頭痛などの症状である。VR酔いの手軽な対策としてHMDの映像の加工が挙げられるが、VRの没入感を損ねるという課題がある。そこで本研究では没入感を保ちつつVR酔いを軽減する加工方法として、周辺視野領域をグレースケール変換する手法を提案する。本研究ではVR映像の周辺視野領域をグレースケールに変換した際のVR酔いと仮想空間の見え方への影響を検証した。

- 1C1-03

- VR映像におけるオプティカルフロー変動量が VR酔いに与える影響

〇竹下 一希(東京都市大学)、宮地 英生(東京都市大学) - 本研究は、Optical Flowの時間的変化量とVR酔いの関係を定量的に検証することを目的とした。6名の被験者に等速条件・緩急条件のVR映像を提示し、SSQにより酔い反応を評価した。総合スコアに有意差はなかったが、失見当識スコアは緩急条件で高く、空間認知への影響が示唆された。予測因子としての有効性には今後のさらに被験者数を増やした実験が必要である。

- 1C1-04

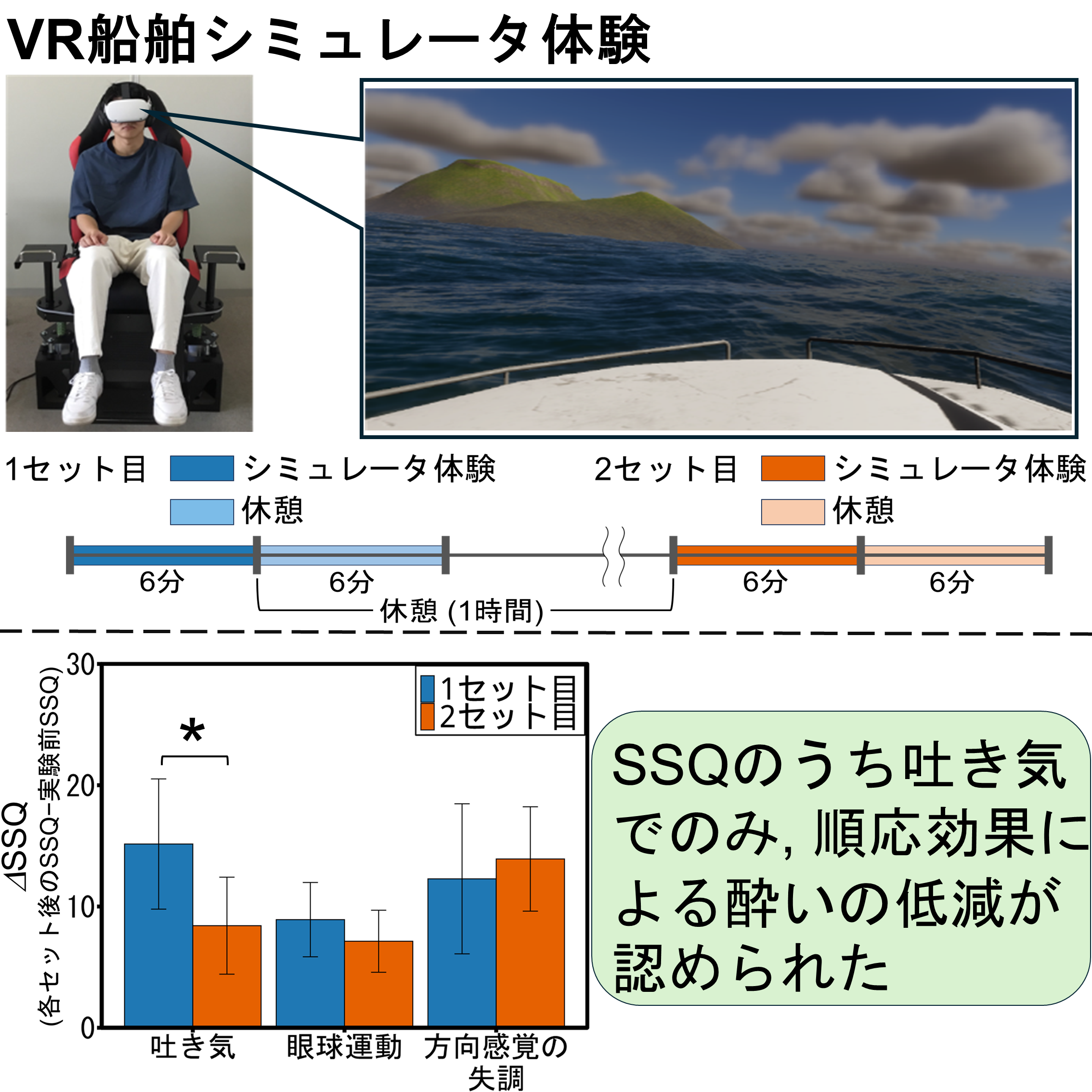

- VR船舶シミュレータにおける順応による酔いの低減手法の検証

〇箕浦 太陽(静岡大学)、加瀬川 智皓(静岡大学)、宮崎 真(静岡大学) - 先行研究では,VRバイクシミュレータを体験した後に1時間の休憩を置いて,そのシミュレータを再び体験すると,VR酔いが低減した.本研究では,この順応によるVR酔いの低減効果をVR船舶シミュレータで検証した.その結果,シミュレータ体験中の吐き気の経時変化を評価するFMSにでは,酔いの低減は有意ではなかった.一方,シミュレータ体験後に眼球運動症状等も含めて酔いを総合的に評価するSSQ については,有意に酔いが低減した.

- 1C1-05

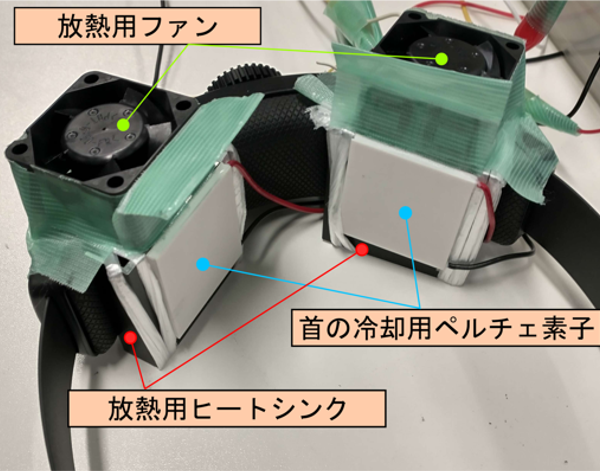

- 網様体冷却によるVR酔い抑制

〇齋藤 大智(岐阜大学)、浅野 優(TIS株式会社)、小木曽 直輝(コナミグループ株式会社)、木島 竜吾(岐阜大学) - HMDで仮想空間を体験する際、車酔いに似た症状を発症することがある。これをVR酔いと呼ぶ。また、視覚刺激によって、実際には自分は動いていないのにもかかわらず、動いていると錯覚する感覚をベクションと呼ぶ。本研究では首筋への冷感の提示によるVR酔いとベクションへの効果の検討を行った。その結果、冷感の提示により、VR酔いと重心動揺が有意に低下した。

- 1C1-06

- 訂正:提示コンテンツの色がVR酔いに及ぼす影響

〇藤嶋 駿輔(岐阜大学)、中村 祐貴(オンダ製作所)、木島 竜吾(岐阜大学) - VR酔いはVRヘッドセットの実用性を大きく損なう症状であり、解決が望まれている。本稿では、先行研究で行われたVR酔いと色との関係性を使用したヘッドセットの色と輝度の関係について調査し、再実験を行った。その結果、先行研究で使用されたMeta Quest2では与えた赤色の画素値と表示輝度の関係に歪みがあり、色による影響以上の結果が出ていることと、色はVR酔いに影響を及ぼすとはいえないことが分かった。

- 1C1-07

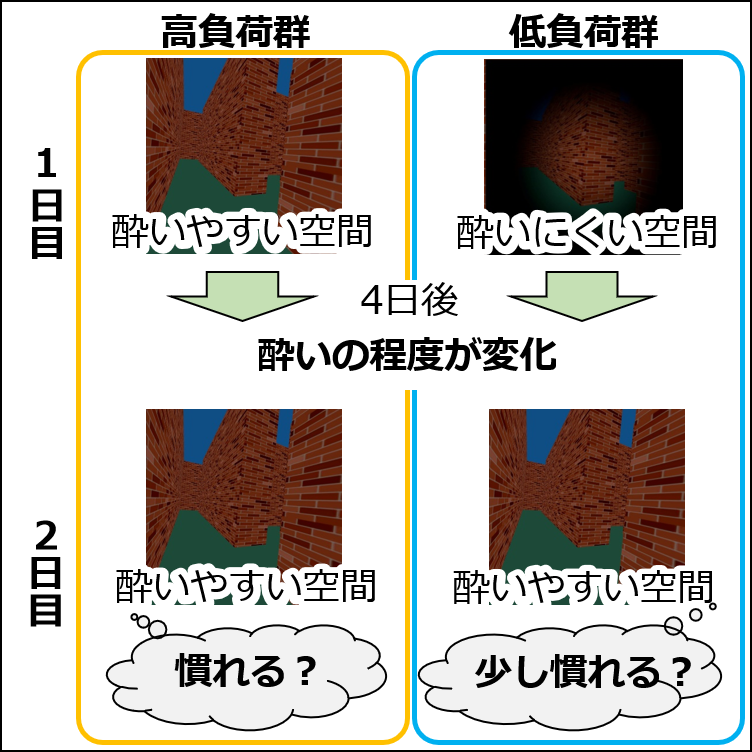

- VR空間の初期暴露条件がVR酔いの馴化過程に与える影響

〇宮尾 旺佑(電気通信大学)、松井 桃太(東京電機大学)、堀 蒼天(東京工科大学)、吉原 正太郎(総合学園ヒューマンアカデミー)、樫村 陽子(東京都立多摩科学技術高等学校)、高橋 大輔(東京都立多摩工科高等学校) - 本研究ではVR酔いの馴化過程の制御を目指し,初期に体験するVR空間の酔いやすさがVR酔いの馴化に与える影響を検証した.2群の参加者に酔いやすさの異なるVR空間を2日にわたり異なる条件で体験させたところ,酔いにくいVR空間体験と酔い耐性獲得に関連性を示唆する結果を得た.ただしこれは馴化制御の一面に過ぎず,VR酔いの馴化を決する支配的要因とは言えない.今後は詳細な評価を通じてVR酔いの馴化の支配的要因解明を目指す.

- 1C1-08

- 左右カーブ走行における頭部運動の様子とVR酔いの研究

〇山田 未来(法政大学大学院)、山田 未来(法政大学大学院)

- 1C1-09

- 音によるVR酔いの軽減

〇服部 裕汰朗(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学) - 本研究は、VR酔いの軽減に音楽が与える影響を調査した。被験者には無音・ポップソング・ホワイトノイズの3条件下でVR映像を提示し、酔いの程度をFMS・SSQで測定。その結果、ポップソングはVR酔いを有意に軽減したが、音楽の快適さによる影響は見られなかったことから、音楽の種類が酔い軽減に影響する可能性があることがわかった。

- 1C1-10

- 自動走行環境における搭乗者の予備動作喚起を目的としたベクション提示手法の検討

〇澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Deniau Tom(Université Marie-et-Louis-Pasteur)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 将来の自動走行環境においては、搭乗者が車両の挙動を予測することが困難になると考えられる。このような予測困難な挙動に起因する加速度刺激や感覚の不一致は、自動走行ストレスの増加や自動走行酔い(車酔いやVR酔い)の要因となり得るため、その軽減が課題となっている。そこで本研究では、ベクションを活用した情報提示によって搭乗者の予備動作を喚起し、不快要因の発生を抑制する手法についての検討を行う。

- 1C1-11

- 自動走行時の走行経路情報が搭乗者の車両挙動理解に与える影響の検討

〇澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Baturay Turan(Université Marie-et-Louis-Pasteur)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 自動走行環境において、搭乗者が車両挙動を事前に予測することが困難になると考えられ、自動走行ストレスの増加や自動走行酔い発症につながる可能性がある。そこで本研究では、将来の自動走行環境を想定し、走行経路情報を視覚的に搭乗者へ提示する手法を提案し、VR環境を用いて、走行経路の情報量の変化が搭乗者の車両挙動への理解に与える影響について調査を行う。

- 1C1-12

- 自動走行時の酔い軽減を目的とした車内ゲームプレイ時の行為主体感喚起手法の検討

〇CHENG YUANHAU(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 自動走行化することによって搭乗中の車両挙動を予測することが難しくなる。その結果感覚不一致が発生しやすい環境となることから、酔いの増加が予測される。実車両が生み出す刺激と車内の搭乗者が受ける刺激を一致させることが重要となる。本研究では、車内エンタメのゲームプレイ時の搭乗者へ視覚的に情報誘導を行うことで感覚を一致させる、酔い軽減を目指す手法の提案を行う。

口頭発表09:30-10:10 、ポスター発表10:55-11:40

触覚1

- 1D1-01

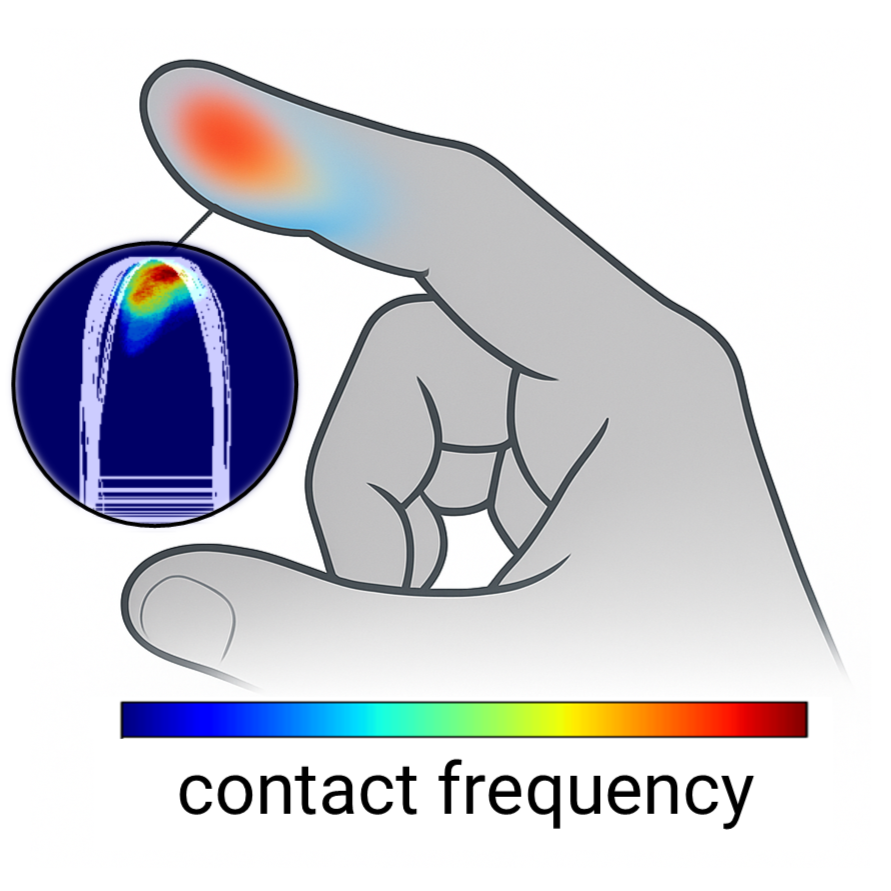

- つまみ動作における把持位置計測による触覚解像度分布の進化的意義検討

〇祖父江 迪瑠(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 人の指における触覚解像度は、指先の関節部は低く、末端部は高く、その間はほぼ線形に変化する。この分布は、細かな物体を拾い上げるような精密な動作に対応する進化の結果と考えられる。細かい対象物ほど指先末端での操作が求められることから、先端部における触覚解像度が高く発達した可能性がある。本研究ではこの仮説を検証するため、サイズの異なる物体のつまみ動作時の接触位置とその分布を計測する。

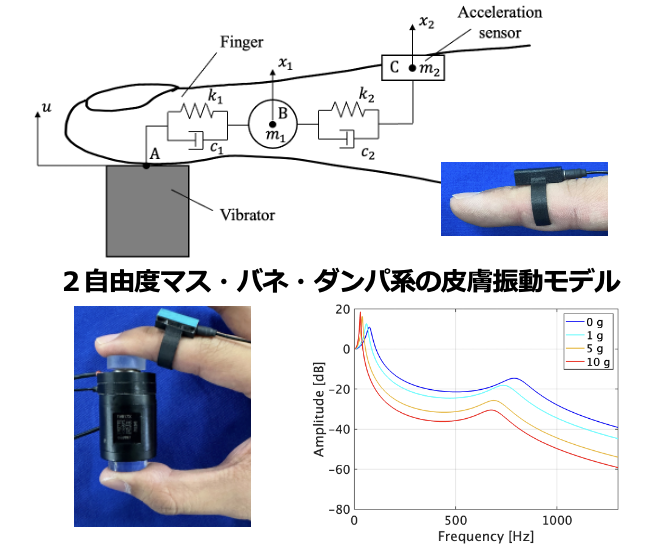

- 1D1-02

- ウェアラブル触覚センサにおける2自由度系皮膚振動モデル

〇井上 雄斗(名古屋工業大学)、久原 拓巳(名古屋工業大学)、湯川 光(名古屋工業大学)、石川 博規(株式会社NTTドコモ、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、田中 由浩(名古屋工業大学、稲盛科学研究機構) - 筆者らの研究グループでは皮膚を伝播する振動を計測できる触覚センサと振動提示装置を用いた触覚共有を目指している.触覚共有は,通信販売や遠隔医療,技能・スポーツ体験への応用が期待される.本研究では,計測に使用する触覚センサについて2自由度系皮膚振動モデルを提案し,実験結果と比較検討した.さらに,他者の触覚情報に,受信者の皮膚伝達関数で補正した振動を生成し,受信者の指で他者の皮膚振動の再現を検証した.

- 1D1-03

- Contactless Stimulation for Sleep Enhancement via Mid-Air Ultrasound

〇張 宇龍(東京大学)、岩渕 颯太(東京大学)、荒川 岳斗(東京大学)、鈴木 颯(東京大学)、神垣 貴晶(東京大学)、牧野 泰才(東京大学)、篠田 裕之(東京大学) - This study investigates whether contactless tactile stimulation using mid-air ultrasound on the forearm can improve sleep. By delivering comfortable, non-invasive sensations during human rest, we aim to explore new pathways for enhancing sleep through sensory modulation.

- 1D1-04

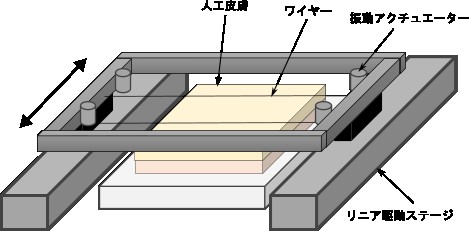

- 空中疑似触覚を用いたVR環境における仮想オブジェクトの剛性評価

〇中江 楓一郎(大阪公立大学)、菅野 正嗣(大阪公立大学) - 本研究は、VR環境において手を空中で動かす動作(ハンドトラッキング)のみで仮想オブジェクトの剛性を疑似触覚として提示できるかを検証した。VR環境での検証は十分に行われていなかった。手の移動量と物体の変形量の比(CD比)、およびポアソン比を操作し、12名の参加者に仮想オブジェクトの剛性を5段階で評価させた。結果として、CD比・ポアソン比によって意図した剛性感が知覚させることできると示された。

- 1D1-05

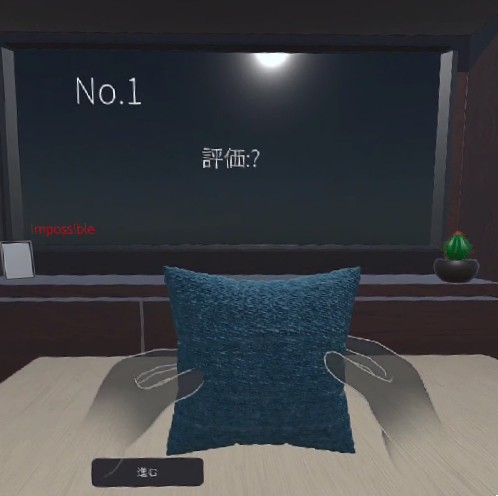

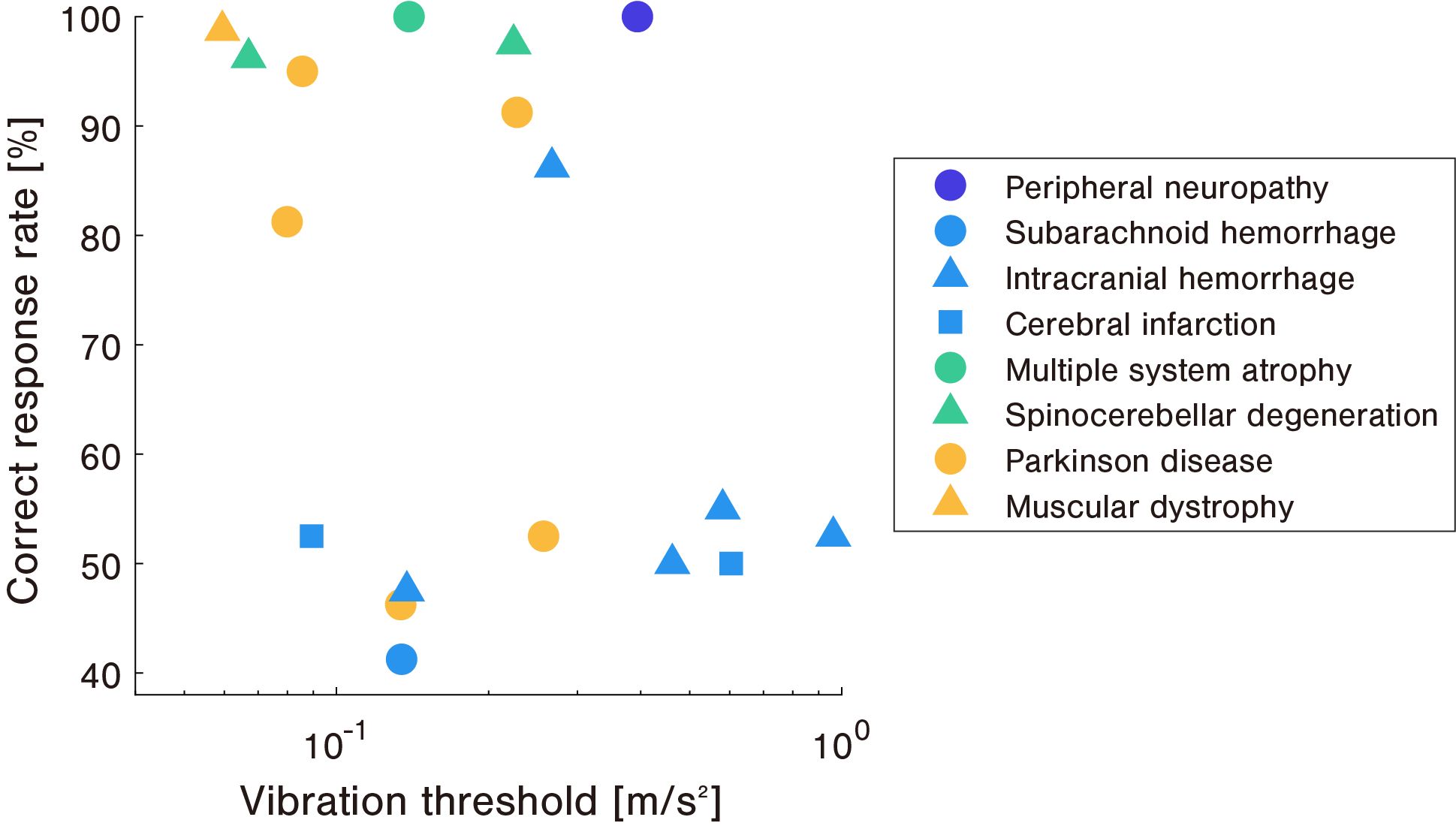

- 神経疾患から探る牽引力錯覚の機序

〇田辺 健(茨城県立医療大学、産業技術総合研究所)、山本 哲(茨城県立医療大学)、山田 亨(産業技術総合研究所)、石井 大典(広島大学)、河野 豊(茨城県立医療大学) - 本研究では,さまざま神経疾患を有する参加者を対象に,牽引力錯覚の特性と振動閾値を評価し,その疾患の病態の違いから牽引力錯覚の機序に迫った.8種類の神経疾患,計18名で評価を行った結果,脳卒中の参加者の患側および振戦を伴うパーキンソン病の参加者で,振動刺激は知覚できているが,牽引力錯覚が消失する傾向が確認された.牽引力錯覚には,感覚運動統合などのより高次な神経機能が関与している可能性が示唆された.

- 1D1-06

- 片手での加振ベルベットハンドイリュージョンの検証

〇阿部 優樹(株式会社リコー)、寺西 竜一(株式会社リコー)、渡辺 修平(株式会社リコー) - ベルベットハンドイリュージョン(VHI)に振動を付与し,様々な触感を提示できるデバイスを検討している.<#%BR%#>前回報告のデバイスは両手を使う必要があり,ユーザビリティに課題があった.<#%BR%#>本研究では,片手で体験可能なデバイスの開発およびその提示触感について調査した.<#%BR%#>前回報告で振動付与による変化が大きかった触感3項目とVHI知覚強度を評価した結果, <#%BR%#>片手での触感の変化は両手条件での変化と定性的に一致することが確認できた.

- 1D1-07

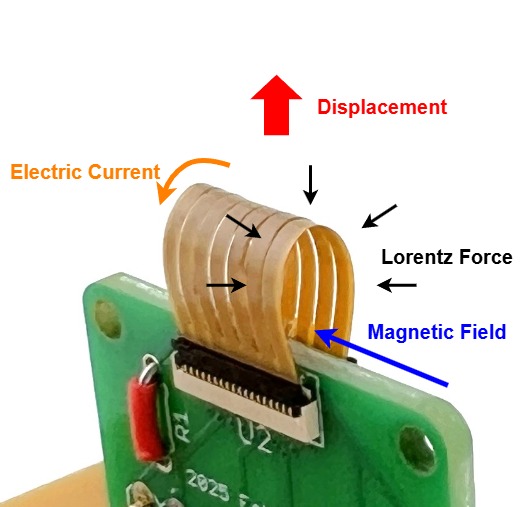

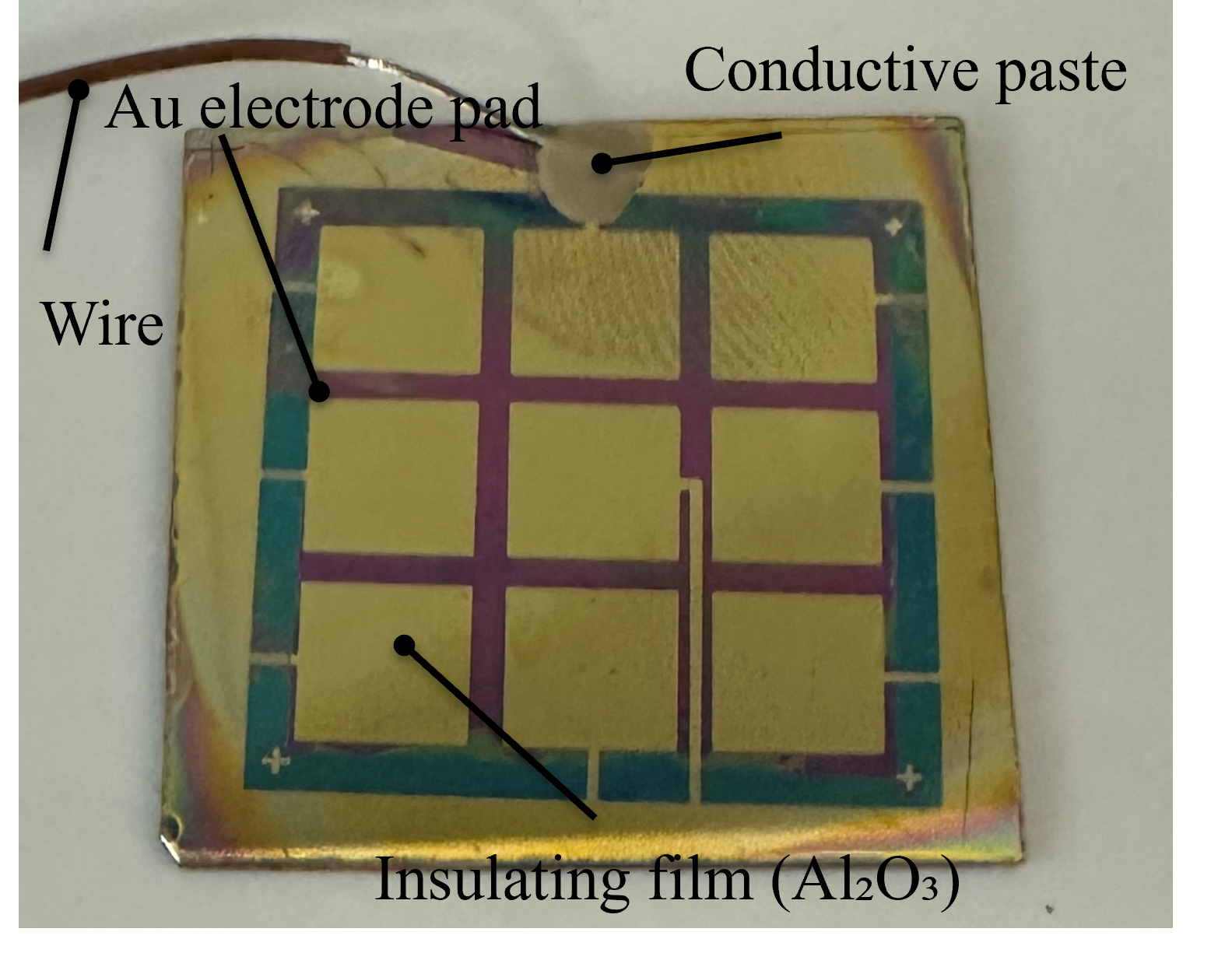

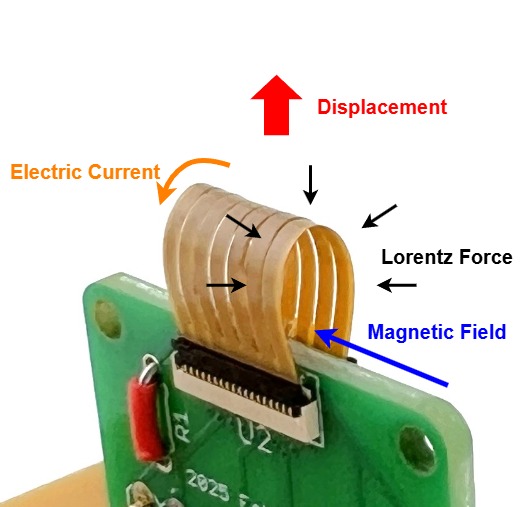

- フレキシブル基板をコイルおよび振動体とした高密度触覚ディスプレイ(第一報)- 試作および心理実験による原理検証 -

〇兵頭 伸(電気通信大学)、藤 亘輝(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 従来の触覚ディスプレイは,高密度の触覚提示を行うために特殊な素材が必要になるものが多い.本研究では,フレキシブル基板と磁石を用いた1mm間隔の高密度触覚提示方法を提案する.磁石の近傍に設置されたフレキシブル基板に電流を流すことにより,ローレンツ力を発生させ,振動触覚を提示する.

- 1D1-08

- 触覚刺激と解説音声を併用して物語を伝える試み

〇東 真希子(日本放送協会 放送技術研究所)、半田 拓也(日本放送協会 放送技術研究所)、澤畠 康仁(日本放送協会 放送技術研究所)

- 1D1-09

- 高周波振幅変調波に対するしびれ感を低減する振動提示条件の評価

〇赤井 崚真(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 連続した高周波振幅変調波を身体へ提示すると,しばしばしびれ感が生じ,不快に感じることがある.そこで我々は,このしびれ感を軽減する手法として,振幅変調波生成時にそのキャリア振幅を周期的に低減させる手法を提案した.本研究では,被験者実験を通して提案手法における最適な振幅の低減率を明らかにする.また,提案手法を用いた場合と,波形全体の振幅を一様に低減させた場合とで,振動の知覚強度を比較検証する.

- 1D1-10

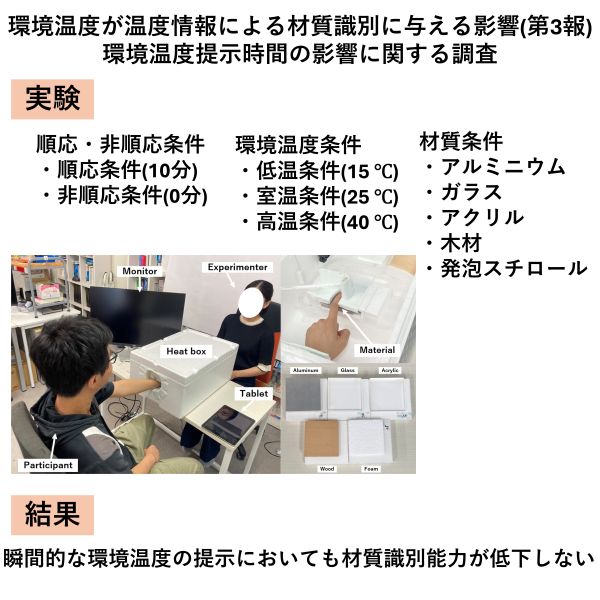

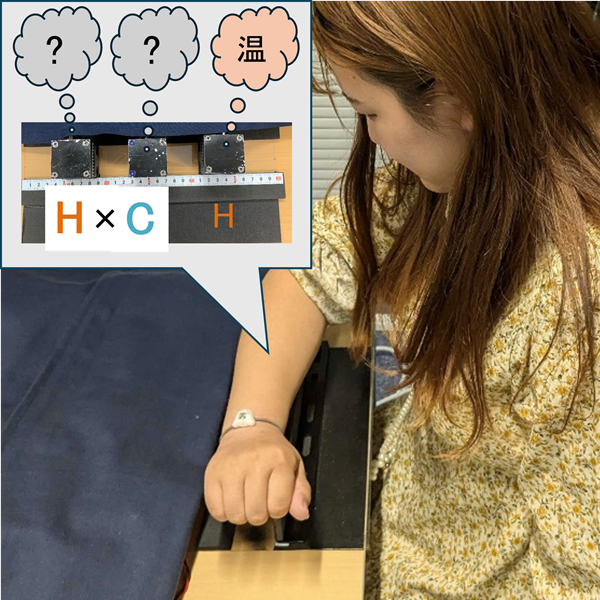

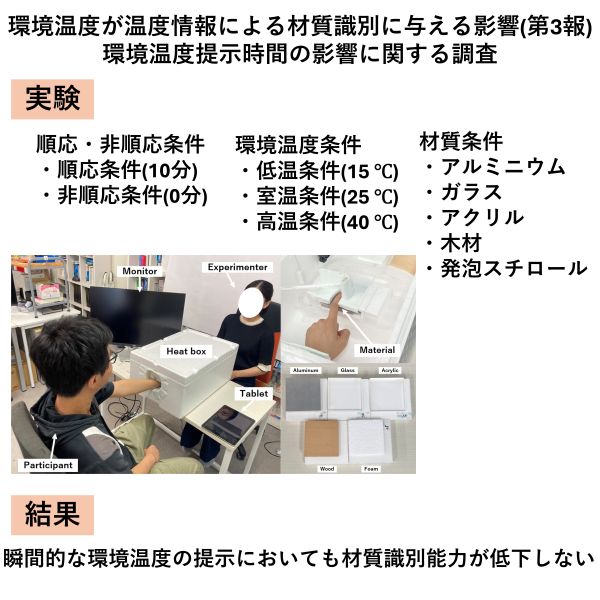

- 環境温度が温度情報による材質識別に与える影響(第3報):環境温度提示時間の影響に関する調査

〇濱口 美月(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、Ho Hsin-Ni(九州大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は,環境温度知覚が温度情報による材質識別に与える影響を明らかにすることを目的としている.特に今回は環境温度に身体が晒される時間の影響に関して調査を行った. 3つの異なる環境温度条件(15℃,25℃,40℃)下で、5種類の実物体を用いた材質識別実験を,環境温度提示時間10分と0分の2条件で実施した.

- 1D1-11

- 触力検査:触力指標で可視化する触覚感度評価の開発と検証

〇許 奕豪(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、梅原 路旦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、株式会社commissure)、西浦 弘美(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、田中 由浩(名古屋工業大学)、石戸 奈々子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、石川 博規(株式会社NTTドコモ)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 多様な触覚特性を理解することは,インクルーシブな環境づくりや,感覚的ニーズの異なる個人への支援において重要である.触覚の多様性を視覚・聴覚検査のように短時間で評価するため,本研究は複数の周波数における振動検出閾値を測定し,それらを統合した数値「触力」を検査し,グラフと共に可視化できる「触力検査」を提案する.実験・ワークショップを通じて,触力と主観的な触感過敏・鈍麻との関連性を検証し,手法の有効性を評価する.

- 1D1-12

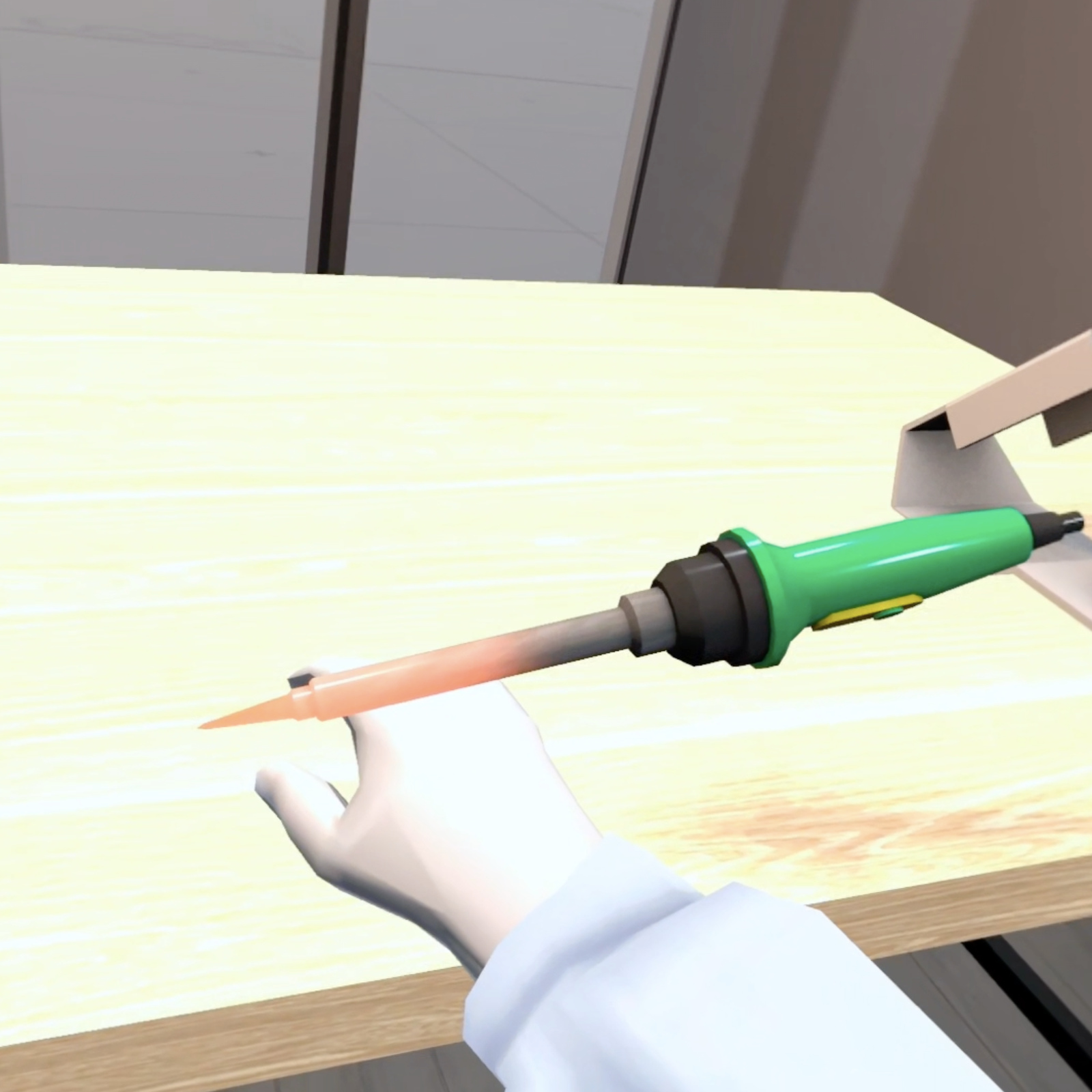

- VR訓練の効果向上に向けた熱・振動刺激による残効提示を用いた拍動性疼痛の提示

〇土川 優理(東京大学)、鷹觜 慧(東京大学)、藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 近年、VRを用いた職業やスポーツの訓練が行われているが、訓練効果を向上させるためにはバーチャル空間における身体所有感が重要である。本研究では、バーチャル空間での作業中のミスによる怪我をシミュレーションし、熱・振動刺激を残効として提示することで拍動性の疼痛を錯覚させる手法を提案する。

口頭発表09:30-10:10 、ポスター発表10:55-11:40

クロス・マルチモーダル1

- 1E1-01

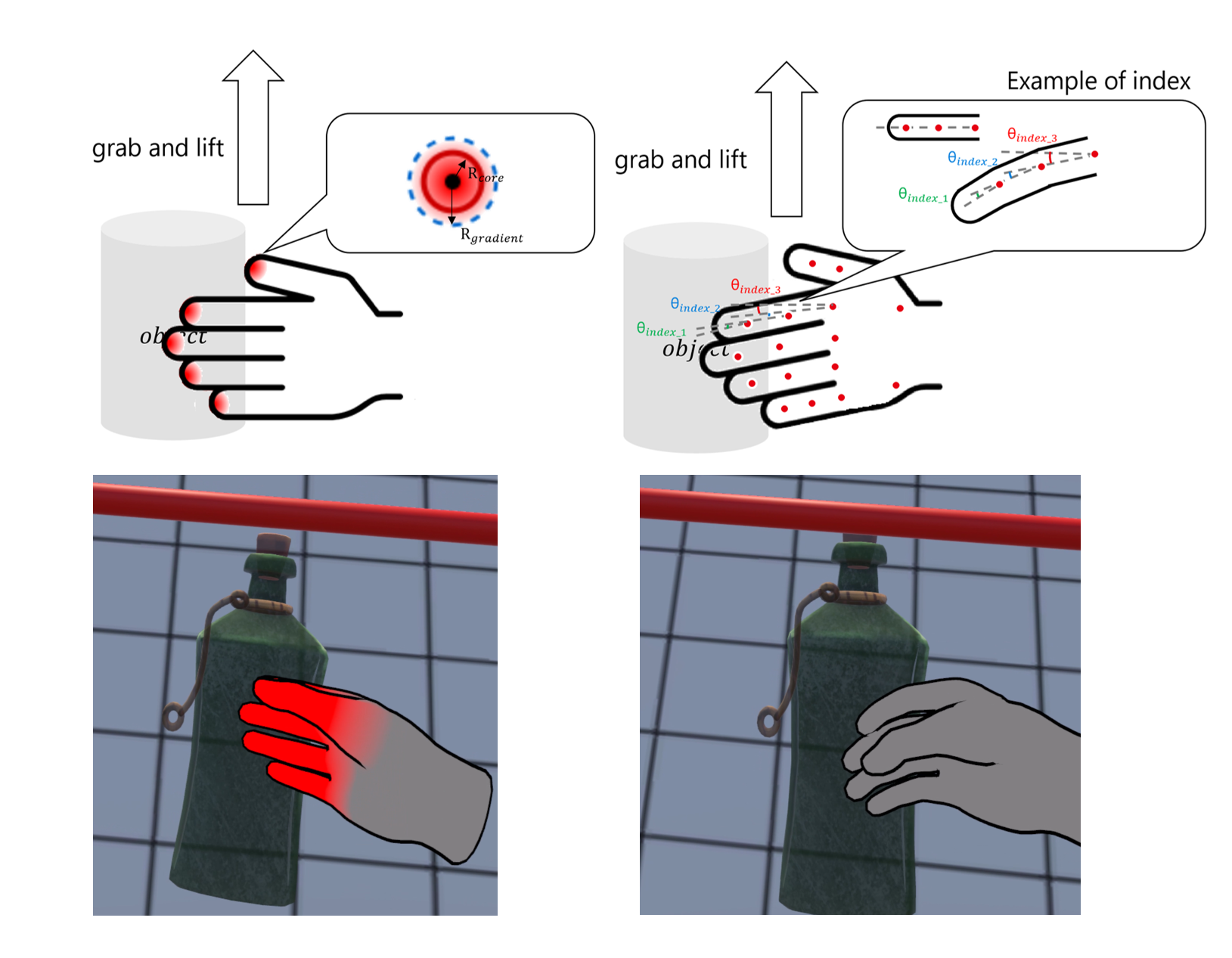

- 手指の色変化と視覚的変形を用いたVRにおける疑似触覚提示手法の提案

〇陳 薇雅(三菱電機株式会社)、渡部 理久(三菱電機株式会社)、伊藤 充(三菱電機株式会社) - 本研究は,VR環境における視覚的フィードバックによる擬似触覚提示の新たなアプローチを提案するものである.<#%BR%#>提案手法では,仮想物体との相互作用時に手指の曲がり具合を動的に変化させることで重量感を,また接触部分の色変化により圧力感を視覚的に表現する.これらの視覚要素の組み合わせにより,従来の単一的な擬似触覚手法と比較して,より説得力のある重量知覚体験の実現を目指す.<#%BR%#>本提案は,高価な物理的触覚デバイスに頼らず,視覚的手法のみで触覚体験を構築する実践的なアプローチであり,VR訓練,教育,エンタテインメント等の応用分野において,コスト効率的な没入感向上手法として活用できる可能性がある.

- 1E1-02

- 足裏接地タイミングでの仮想床沈下が柔らかさ知覚に与える影響の検証

〇山下 衛紀(龍谷大学)、酒田 信親(龍谷大学) - HMDを装着しながら現実世界のヨガマットの上を歩く際、足がヨガマットに接地したタイミングで仮想空間の床を沈み込ませることで、現実のヨガマットの柔らかさの知覚がどう変化するかを検証した。沈み込みの最大の深さ・沈み込み方が違う6種類のパターンと、沈み込みが発生しないパターンを用意し実験を行った。その結果、沈み込みが深いほど柔らかく感じるわずかな傾向があった。

- 1E1-03

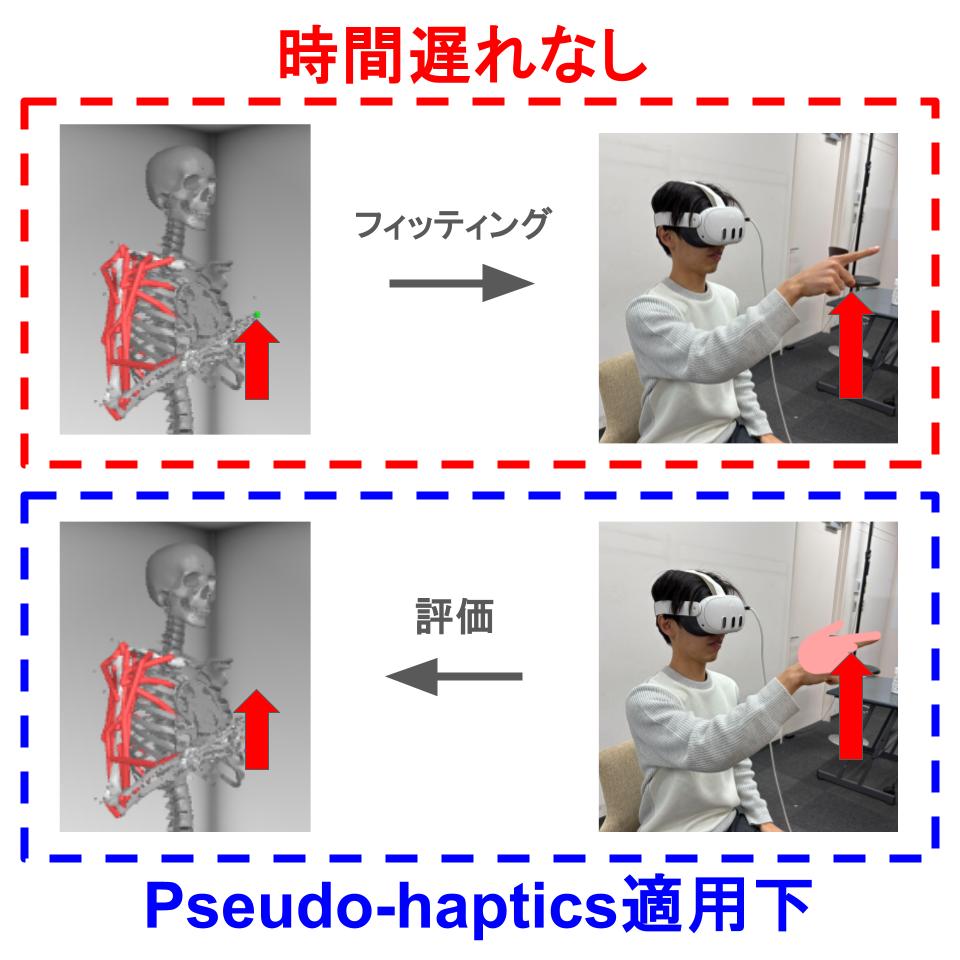

- 仮想の視点と手の操作によるPseudo-haptics

〇渡部 理久(三菱電機株式会社、東京大学)、伊藤 充(三菱電機株式会社)、髙橋 哲史(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、伴 祐樹(東京大学) - 本研究では,仮想環境における大きな身体運動の際に,仮想視点と仮想手を同時に操作することで,知覚重量を増強する手法を提案し評価する.<#%BR%#>Pseudo-hapticsを用いた先行研究では,主に仮想手の操作のみに着目していたが,本研究では,仮想視点の操作を加えることで,知覚重量の変調を増幅できると仮定した.<#%BR%#>実験では,仮想手と仮想視点の動きをそれぞれ調整し,その組み合わせによる影響を評価した.<#%BR%#>結果として,仮想手の操作,仮想視点の操作のどちらも知覚重量を増強し,二つを組み合わせることで単独操作よりも大きく知覚重量を変調できることがわかった.

- 1E1-04

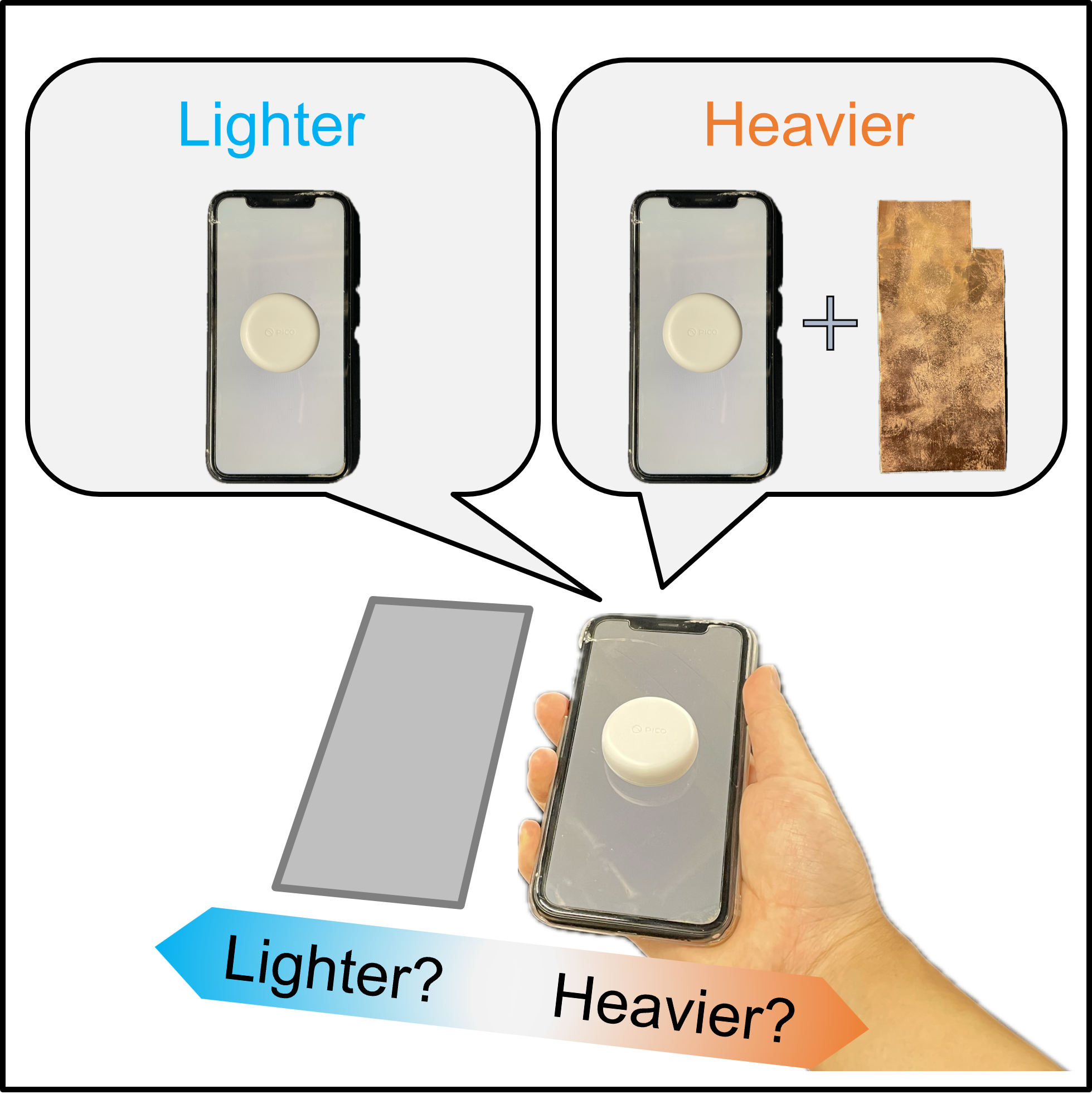

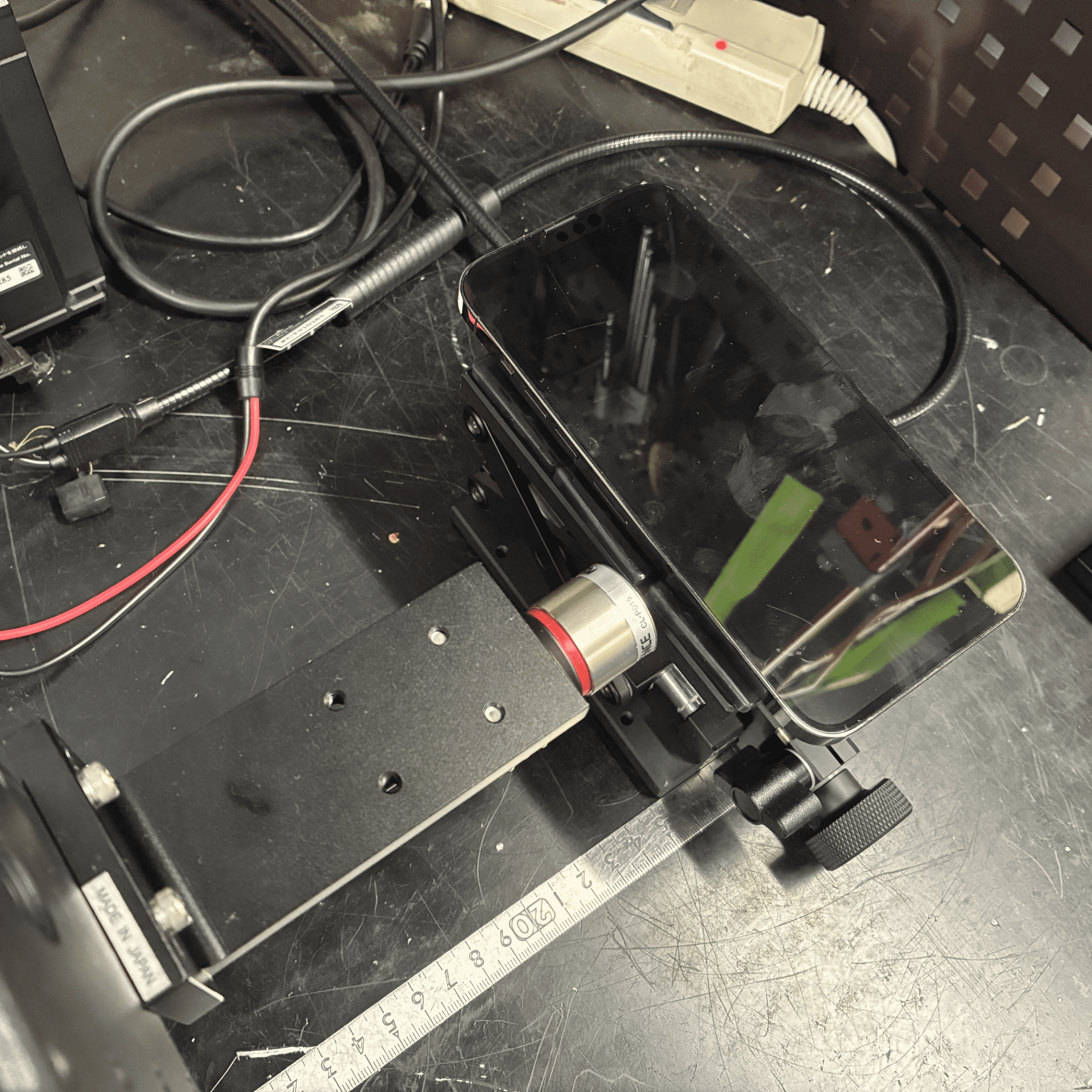

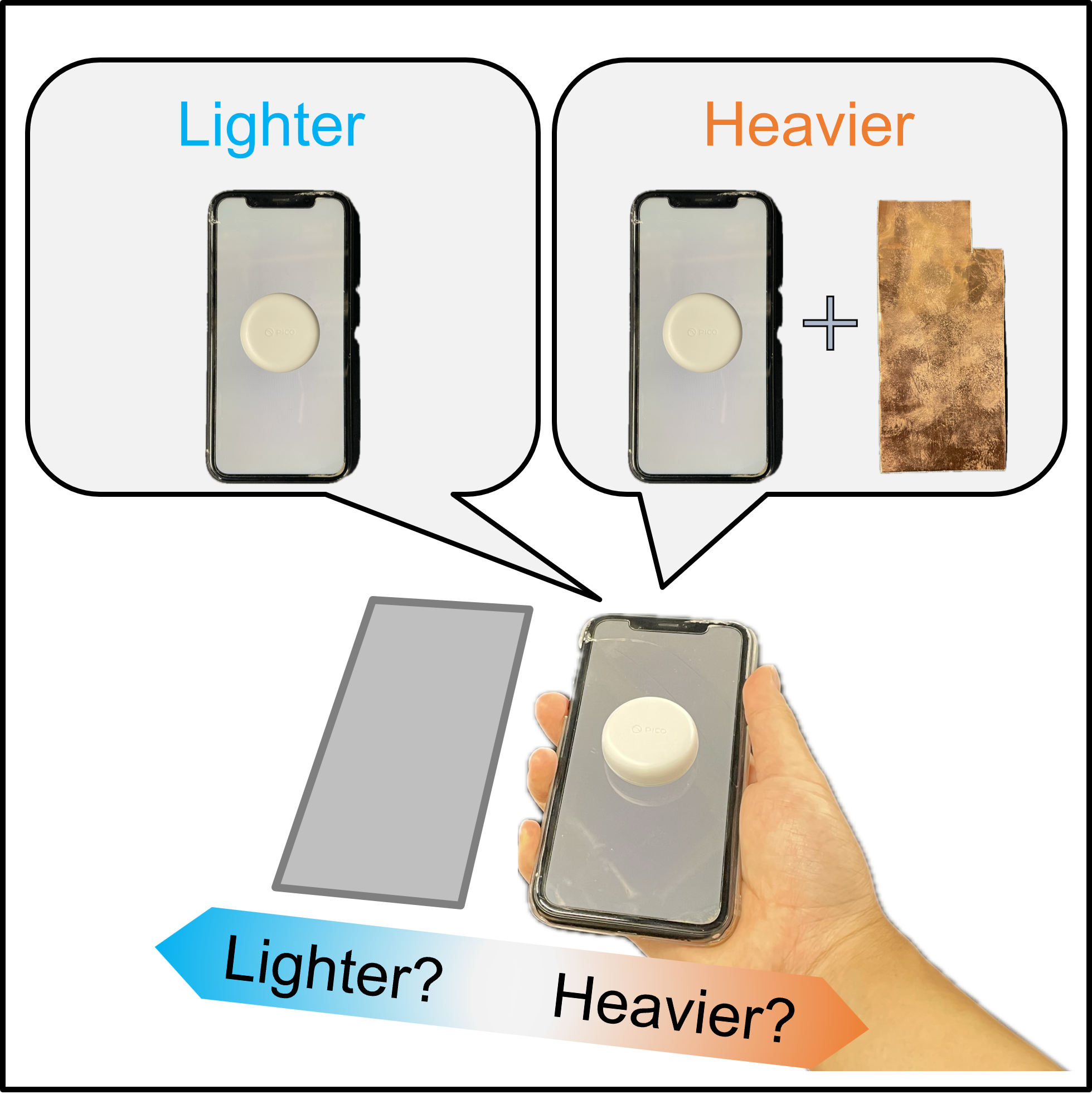

- AR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響 −把持端末の重量の効果−

〇田辺 隼人(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、片岡 佑太(立命館大学)、森 尚平(University of Stuttgart)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - AR技術は,携帯端末に追従する表示領域を追加することで情報を拡張できる.一方,AR拡張ディスプレイは物理的な制約を持たないにも関わらず,重さ知覚に影響を与えることが報告されている.本研究では,システムを刷新する過程で端末を軽量化し,先行研究と同様にAR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響を調査したが,同様の傾向は確認できなかった.そこで,端末の重量を変更する追加実験を行い,重さ知覚への影響を分析した.

- 1E1-05

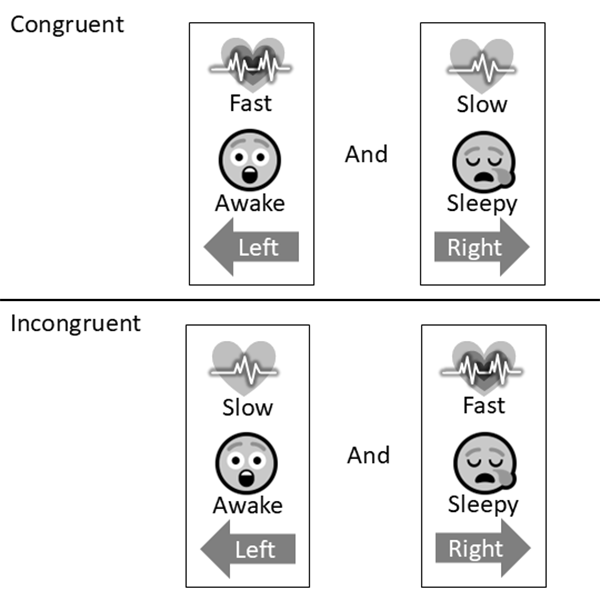

- 疑似心拍刺激と表情刺激を用いた感情分類課題の設計

〇藤枝 珠生(筑波大学)、松田 壮一郎(国立大学法人筑波大学)、皆川 康代(慶応義塾大学)、蜂須 拓(筑波大学) - 本研究では,心拍を模した刺激(疑似心拍刺激)からの感情認知を客観的かつ定量的に評価する手法の確立を目的とする.本稿では,心拍数が高いまたは低い疑似心拍音もしくは振動と,事前に覚醒または眠気が高く評価された表情画像を提示し,それぞれの刺激から認知した感情を実験条件にしたがって割り当てられたキー入力で回答させる課題の設計について報告する.

- 1E1-06

- 遠隔視点から観察される落下音の音高変化による共感性重量錯覚の誘発に関する検討

〇松本 隼哉(東海大学)、石毛 智哉(東海大学)、水谷 賢史(東海大学) - 本研究は、VR空間における重量錯覚に対し、音高や倍音成分などの聴覚要因と共感性の関与を検討する。特に、ミラーニューロンが視覚・聴覚刺激に反応し、他者視点での体験を通じて重量感覚を形成する可能性に注目し、統合的な神経メカニズムを実験的に検証することを目的とする。これにより、より現実感の高いVR体験設計への応用が期待され、リハビリや教育分野への展開も視野に入れている。

- 1E1-07

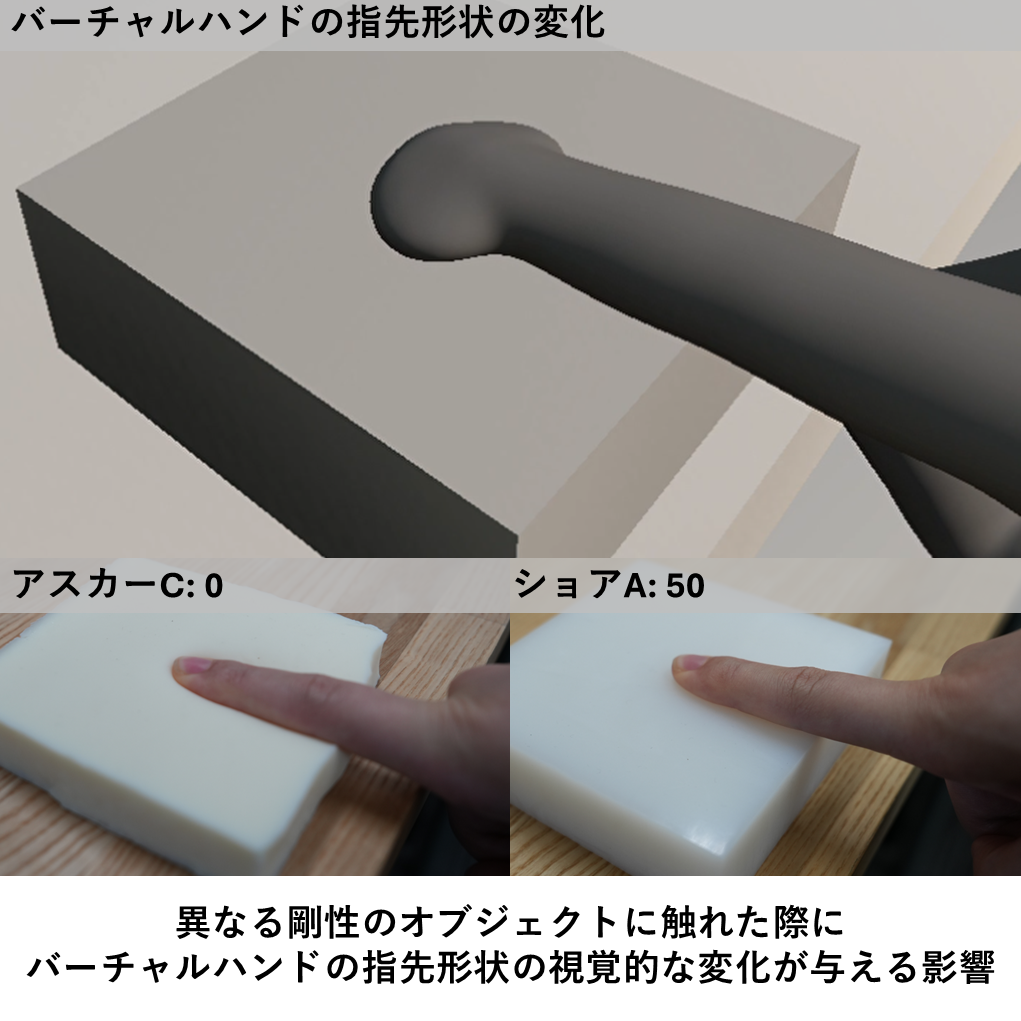

- バーチャルハンドの指先形状を用いた疑似触覚と接触物の剛性の関係性

〇森本 浩輔(明治大学)、渡邊 恵太(明治大学) - 本研究では,バーチャルハンドの指先形状変化を用いた視覚的な疑似触覚が,物理的オブジェクトの剛性知覚に与える影響を調査する.VR空間内の仮想オブジェクトに触れる際,バーチャルハンドの指先形状が変形する視覚フィードバックを提示する。これが実際の物理的オブジェクトの硬さ知覚にどのように作用するかを,心理物理学的手法を用いて定量的に評価する.

- 1E1-08

- 手首への振動提示による日本酒の味わい変化に関する質的分析

〇小西 優多郎(東京大学大学院学際情報学府)、畑田 裕二(東京大学大学院情報学環)、韓 燦教(東京大学大学院情報学環)、苗村 健(東京大学大学院情報学環) - 味わいは単一の静的な感覚ではなく,複雑で動的な時系列変化を伴う体験である.しかし,これまでのクロスモーダル研究の多くは静的な味覚にとどまり,味わいの時系列変化に働きかけるような実践は限られていた.本研究では,口内で時間とともに変化する日本酒の味わいをより豊かに感じられるよう,手首への振動提示によるクロスモーダル効果をマイクロ現象学的手法によって検討する.特に,味や香りの時系列変化に着目し,振動がそれらの主観的な味わい体験にどのような質的変化をもたらすかを明らかにする.

- 1E1-09

- ピンチ力に応じた視覚フィードバックによる重さ感提示

〇小林 修也(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VR空間での重さ感提示手法として視触覚クロスモーダルを用いた手法が注目されてきた.しかし,それらの手法の多くはMR環境で利用することが難しい.本研究では,仮想物体を把持した時の力に応じて物体がずり落ちるという視覚フィードバックによってMR環境でも利用可能な重さ感提示手法を提案した.実験により,提案手法によって重さ感の提示が可能であるが,異なる重さ感の提示はできないことが示唆された.

- 1E1-10

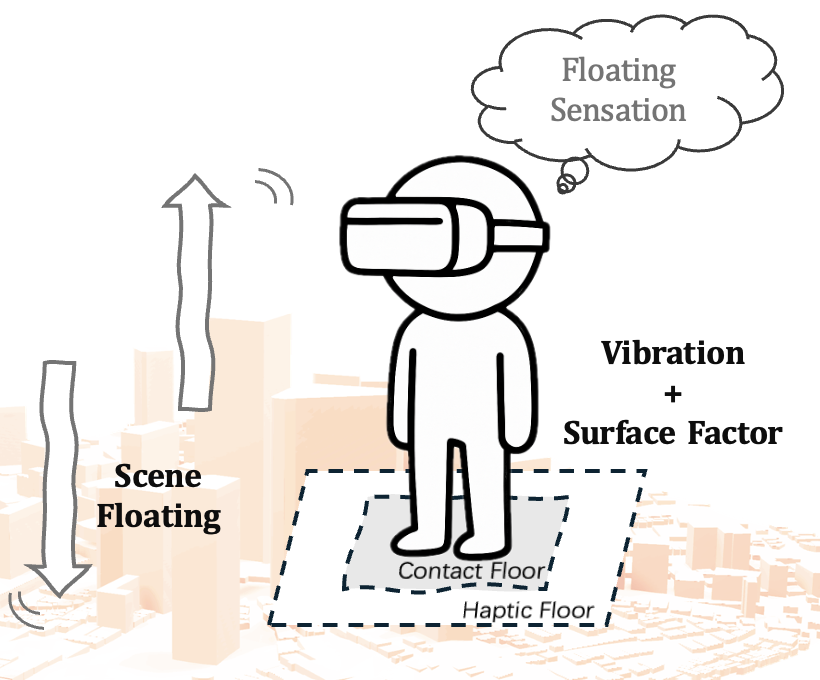

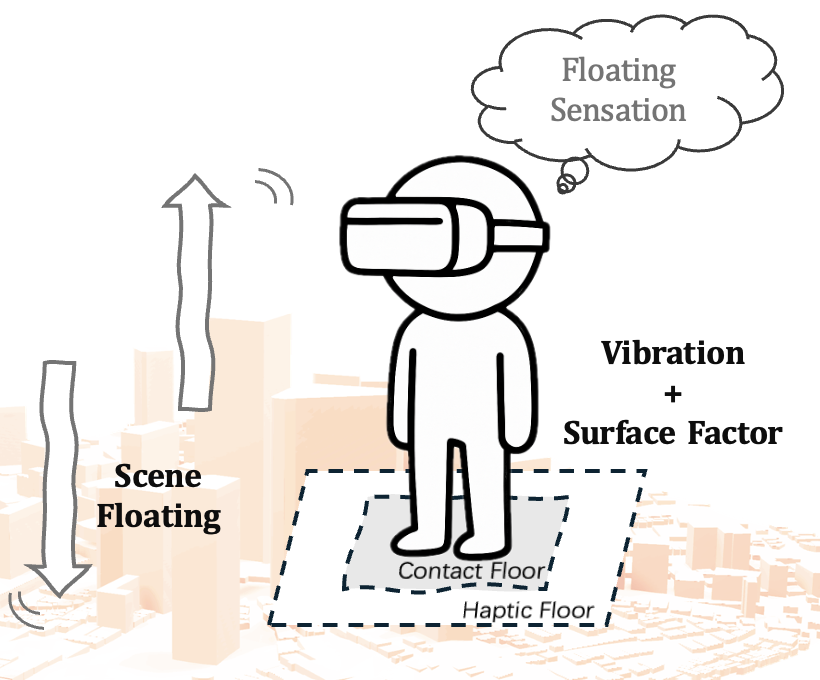

- A Preliminary Study on How Floor Tactile Texture Affects the Floating Experience in Virtual Reality

〇夏 梓程(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、沈 家宜(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、仮想空間における浮遊体験に対して、床の触覚テクスチャが体験者の浮遊感に与える影響について予備的検証を行った。視覚と触覚のクロスモーダルな効果を検証するため、3Dプリンタで作成した床のテクスチャを用い、床モジュールに振動フィードバックを組み込み、さらに、ユーザーテストを通じてその効果を評価した。

- 1E1-11

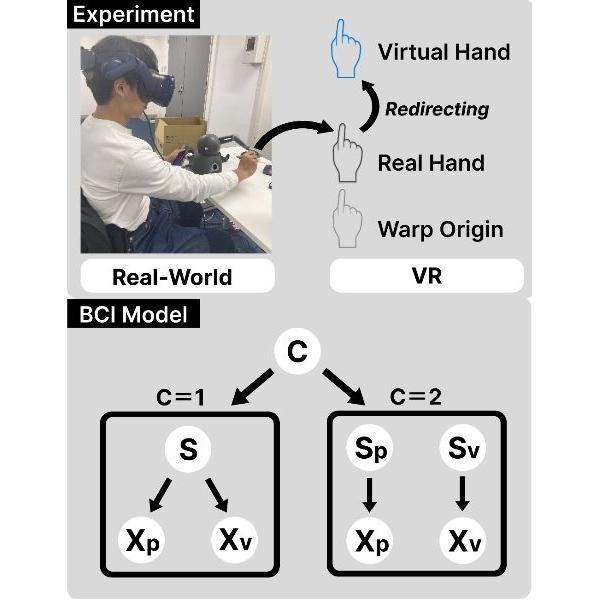

- ベイズ因果推論を用いたハンドリダイレクションにおける多感覚統合のモデル化

〇村山 皓平(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、松本 啓吾(筑波大学、産業技術総合研究所) - ベイズ因果推論(BCI)モデルは、従来の感覚統合モデルとは異なり、感覚情報を統合すべきか否かを判断した上で推定を行うため、多感覚知覚のメカニズムやその個人差をより正確に説明できると期待されている。本研究では、視覚と固有感覚の統合を利用したハンドリダイレクション(HR)という手法に着目し、HR適用時の手の位置推定データに対してモデルフィッティングを行うことで、BCIモデルの有効性を検証した。

口頭発表09:30-10:10 、ポスター発表10:55-11:40

行動・認知

- 1F1-01

- VR空間におけるアバターの外見と声量が会話意図を伴う対人距離評価に及ぼす影響

〇田澤 賢太朗(東海大学)、永田 裕幸(東海大学)、大林 聖佳(東海大学)、水谷 賢史(東海大学) - 本研究では、VR空間における模擬対面面接を想定し、アバターの外見(3種)と声量(3段階)の組み合わせが、会話開始に適すると感じる対人距離に与える影響を検討した。対人距離の測定はストップディスタンス法にて行った。結果として、外見と声量の交互作用により有意な距離差が確認された。本知見は、VR面接や対話支援環境の設計に貢献する可能性がある。

- 1F1-02

- メタバース空間でのユーザ行動データの定量分析を通じた実世界ブランディング効果誘発要因の探索

〇時田 聡実(クラスターメタバース研究所、東京大学)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、上杉 雅(クラスター株式会社)、下野 敦士(クラスター株式会社)、鈴木 晴之(TOPPAN株式会社)、安部 彰馬(イオンリテール株式会社)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究の目的は、メタバース体験が実世界でのブランディング効果に与える影響メカニズムの設計指針を構築することである。近年、企業が商用メタバースプラットフォームでのイベントを活用しているが、具体的なユーザ行動と施策効果の関係性は未解明である。そこで、Cluster内のイベントにおける814名のユーザの行動データの定量分析を通して、従来の主観的評価だけでは捉えきれない来店意欲の誘発メカニズムを探索する。

- 1F1-03

- VRにおけるアバターの性別が食選択に与える影響

〇西口 美穂(立命館大学 BKC社系研究機構)、平山 水貴(立命館大学 食マネジメント学部)、水瀬 ゆず(横浜市立大学 研究・産学連携推進センター)、和田 有史(立命館大学 食マネジメント学部) - VRにおいて,アバターの外見が使用者の行動に影響を与える現象は,プロテウス効果として知られている。本研究では,VRを通して自由に料理を食べることができる状況で,アバターの性別が食選択にどのような影響を及ぼすかを検討した。大学生13名を対象に実験を行った結果,参加者は男性アバター使用時には肉類などの男性的食品,女性アバター使用時にはスイーツ類や野菜類などの女性的食品をより多く選択することが分かった。

- 1F1-04

- 他者アバタの人数が自己と他者の外見の相違による行動変容に与える効果

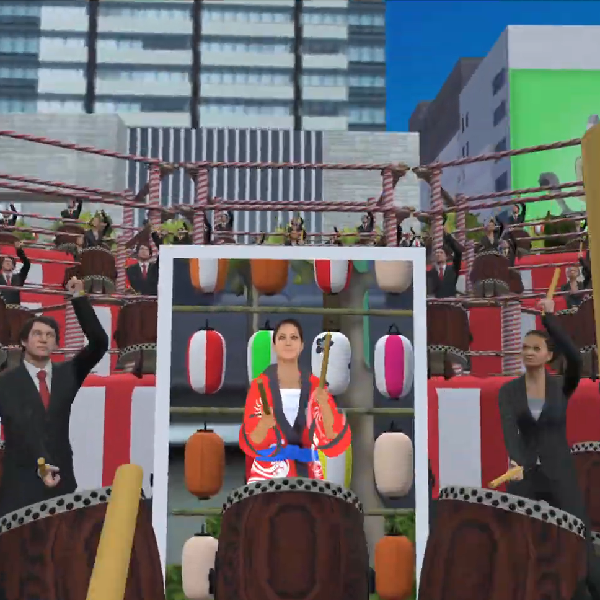

〇Hu Yong Hao(東京大学)、瑞穂 嵩人(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 自己と他者のアバタ外見の差異はユーザの行動を変容することが知られている.本研究は社会的アイデンティティの観点から,自己と他者のアバタ外見の一致や他者アバタの人数が,この行動変容効果に与える影響を検証する.ソーシャルVR上に太鼓演奏タスクと,自己と他者のアバタの服装(法被・スーツ)を着せ替えるシステムを実装した.この実装を使用し,他者アバタの人数を2、24、99人と変化させ、参加者の動きの活発さや他者との同期を測定する実験を計画した.

- 1F1-05

- 没入型バーチャル環境における講師エージェントの数が記憶に与える影響の予備的調査

〇瑞穂 嵩人(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 遠隔講義や非同期教育の効果を高めるため、講師役のバーチャルエージェントやアバタの設計が記憶に与える影響が調査されてきた。先行研究が主に外見の効果を調査してきたのに対して、本研究では没入型バーチャル環境内の講師エージェントの数が記憶に与える影響を調査する。2人の講師エージェントによる情報提示が、1人のエージェントを用いる場合よりも記憶課題の成績を向上するという仮説を立て、予備的調査を行った。

- 1F1-06

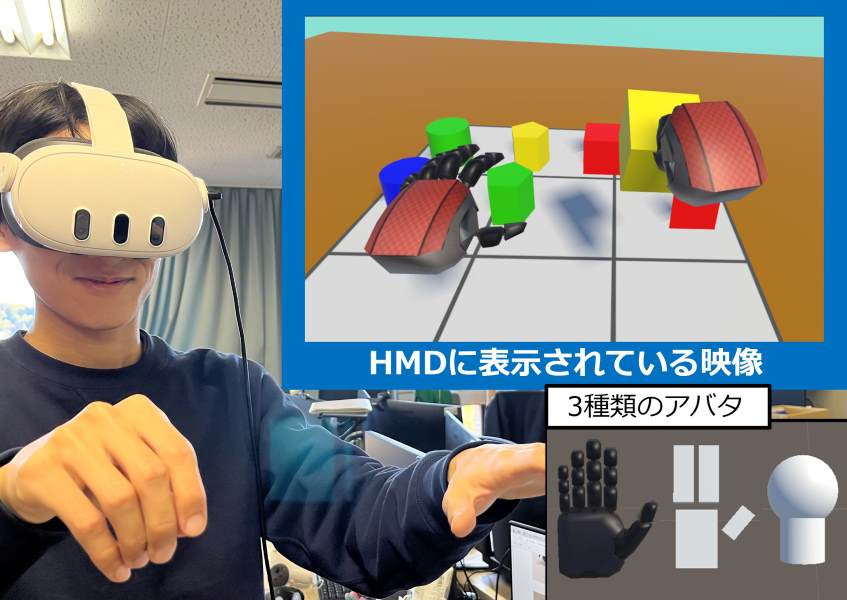

- 動作が機械的な共同行為相手との動作共有体験による社会的サイモン効果形成の検証

〇李 暁彤(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、峯 大典(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - プログラム制御のぎくしゃくした動作や事前記録した人間の動作など,機械的に振る舞う他者との共同行為では,他者の動作の感覚運動情報を知覚できず,その動作を行動計画に組み込んで協調を成す結果として生じる社会的サイモン効果が生じにくい.これに対し,本研究では参加者が加重平均した自他の動作に含まれる他者の動作を,自分の運動制御の内部モデルに組み込むことにより,その動作の感覚運動情報を知覚できる特性を活かし,社会的サイモン効果の形成を目指す.

- 1F1-07

- 視覚的に異なる重力環境における捕球行動の適応と落下予測への波及

〇前川 朋也(京都大学人間・環境学研究科齋木研究室)、齋木 潤(京都大学人間・環境学研究科齋木研究室) - 人間は、物体運動の予測において地球重力に従った内部モデルを用いるとされている。一方、VR空間で視覚的に異なる重力環境下にある物体を捕球する課題を行うと、その重力に対する感覚運動的な適応が生じうることが報告されている。しかし、それが重力の内部モデルに対する適応なのか、単なる運動特性への反応なのかは明らかでない。本研究では、異重力下での感覚運動適応が、物体の落下時間に対する予測に波及するかどうかを検討し、この適応が重力知覚レベルに及んでいるかを明らかにする。具体的には、視覚的に重力が操作されたVR空間において、捕球課題と落下時間推定課題を実施し、行動成績と眼球運動を分析し、視覚要素の変化のみで内部モデルが変容するか評価する。

- 1F1-08

- 遠隔協調作業における作業者の手アバタの違いによる指示者の印象変化の調査

〇田中 裕也(龍谷大学)、酒田 信親(龍谷大学) - 実世界での作業を遠隔から教示する遠隔協調作業では、”対象物・場所の識別”、”手順の説明”、”理解の確認”といった手のジェスチャによって指示を伝達することも多い。このような遠隔協調作業では、従来型のFace to Face の遠隔コミュニケーションのように顔映像の共有だけでなく、手の映像を共有することも多かった。本研究は、このように手の映像を共有するタイプの遠隔協調作業を対象としており、外見の異なる複数のアバタの適用によって作業者の手の見た目や自由度を変更することで、指示者の作業者に対する印象変化を観測する。

- 1F1-09

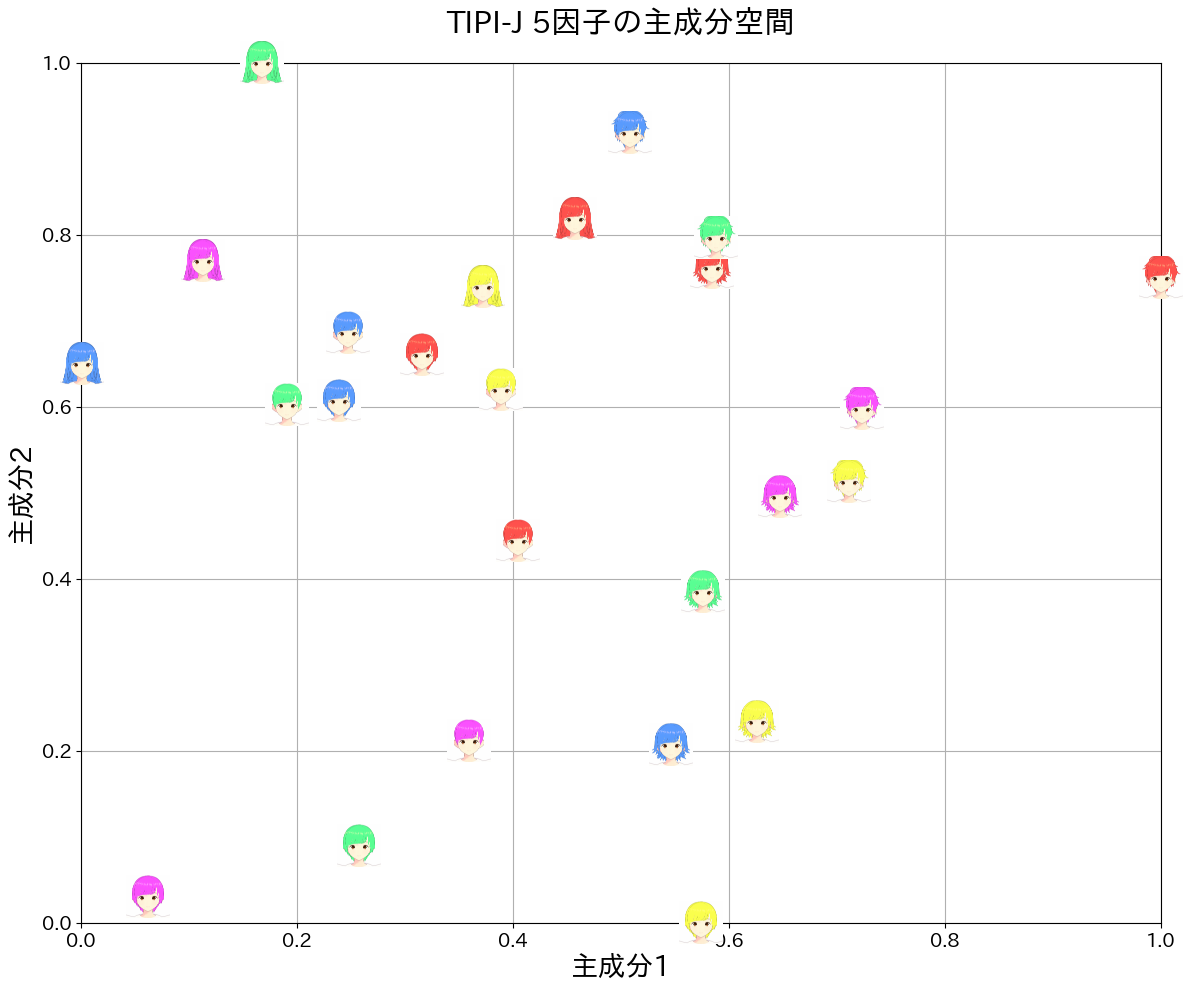

- 性格印象空間における自己表象キャラクターの分布傾向

〇安田 隆哉(国立大学法人名古屋工業大学)、佐久間 拓人(国立大学法人名古屋工業大学)、加藤 昇平(国立大学法人名古屋工業大学) - 本研究では,髪型と髪色の組み合わせによって生成されたキャラクター画像に対し,TIPI-Jを用いた印象評価を行い,性格印象空間を構成する.続いて,提示された画像群の中から,参加者に自己表象としてのアイコンを複数選択させる実験を実施し,得られた選択データを印象空間上にマッピングする.選択されたキャラクターの空間内での分布を分析し,自己表象としての選択傾向と性格印象との対応関係を検討する.

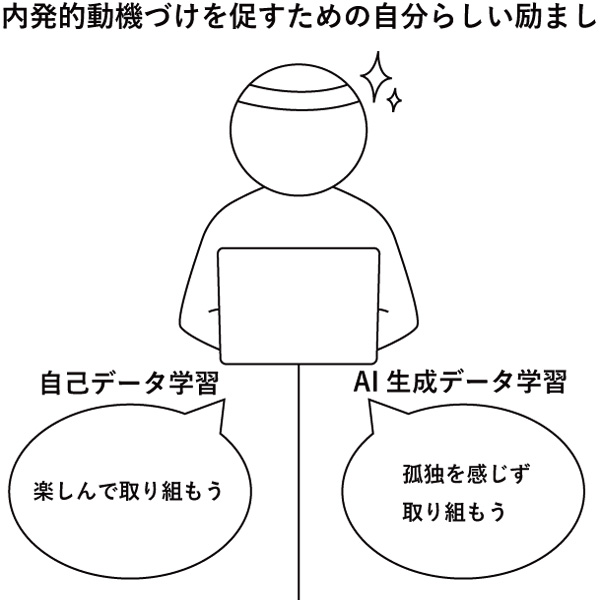

- 1F1-10

- 自己に類似した励まし方が内発的動機づけに及ぼす影響の基礎検討

〇飯村 颯斗(法政大学)、ソン ヨンア(法政大学) - 本研究は,自分に類似した励まし方が内発的動機づけを促すと仮説を立て,自分に類似した音声と言葉で励ましの声掛けをするAIエージェントを実装し,提案システムが内発的動機づけや行動変容に与える影響を明らかにすることを目的とする.第一著者を対象とした6日間の実験及びオートエスノグラフィーによる質的分析を通じて,提案システムからの励ましが視点の転換や肯定的な感情を促すきっかけとして機能する可能性が示唆された.

口頭発表10:10-10:50 、ポスター発表11:45-12:30

感覚・知覚1

- 1A2-01

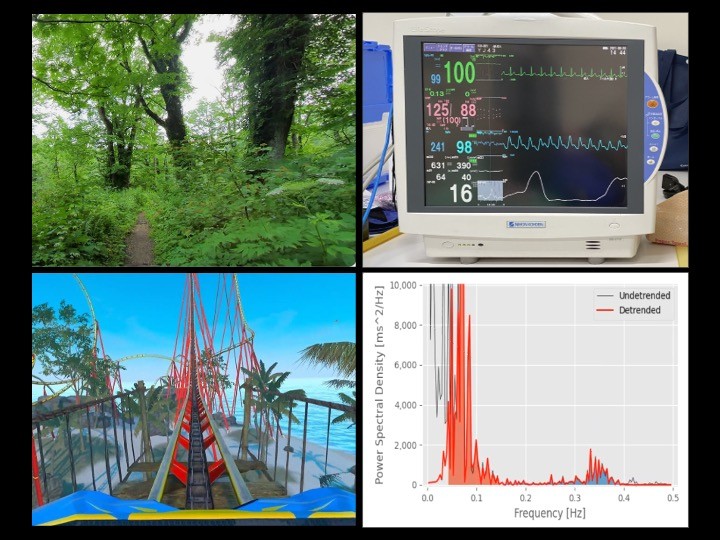

- 異なるVR体験が誘発する生理的反応の比較

〇毛利 空広(中部大学生命健康科学研究科)、平手 裕市(中部大学生命健康科学研究科)、中井 浩司(中部大学生命健康科学研究科)、松井 藤五郎(中部大学生命健康科学研究科)、小嶋 和恵(中部大学生命健康科学研究科)、和田 結佳(中部大学生命健康科学研究科)、平野 紗名(中部大学生命健康科学研究科) - 森林浴とジェットコースター乗車中の2種類のVR映像が生体に及ぼす影響の差を、呼吸循環動態および自律神経活動の変化から比較検討した。森林浴視聴では心拍出量および血圧の低下、呼吸数の上昇が観察され、一方、ジェットコースター視聴では、心拍数、心拍出量、血圧、自律神経活動の指標であるLF power、交感神経活動の指標であるLF/HFの上昇が見られ、性質の異なる生体反応を引き起こすことが観察された。

- 1A2-02

- モーションプラットフォームによるロール回転時に違和感のない視覚的回転量

〇中川 颯人(横浜国立大学)、岡嶋 克典(横浜国立大学) - 仮想環境に連動して回転運動を行うモーションプラットフォームを用いたロール回転時に,身体回転量と映像回転量の主観的等価点を測定した結果,映像回転量は身体回転量よりも大きいことが示された.視覚的操作がユーザーの身体回転の知覚精度に及ぼす影響について定量的に評価し,ロール回転体験時の最適ゲイン設定について検討した.

- 1A2-03

- 運指の視覚化による楽器演奏訓練手法の提案

〇森田 小百合(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - 従来,大型の楽器では運指における自身の指は視覚的に確認することが難しく,運指の成否は発生する音で確認するほかなかった.そこで我々は,拡張現実を活用することにより聴覚的なフィードバックに加え,運指の様子を自身の眼前に表示する視覚的なフィードバックを併用して楽器演奏の訓練を実現するシステムを開発する。本稿では、この手法が演奏技能の向上に有効かどうかを検証する。

- 1A2-04

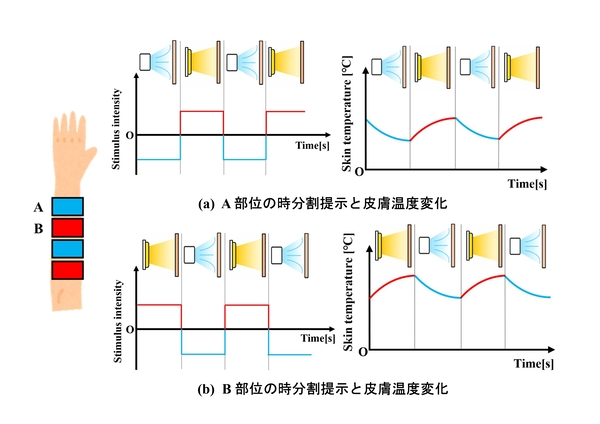

- サーマルグリル錯覚の非接触時分割提示手法

〇龍 子源(筑波大学 理工情報生命学術院)、伊藤 天翔(筑波大学 理工情報生命学術院)、長谷川 晶一(東京科学大学 総合研究院)、家永 直人(筑波大学 システム情報系)、黒田 嘉宏(筑波大学 システム情報系) - 温冷刺激を交互に配置して無害な温度域で発生させる非侵襲灼熱痛み錯覚は消防訓練などへの応用が期待されるが,長時間提示では皮膚の過度な加熱や冷却が課題となる.本研究は皮膚温度を一定範囲内に保ちながら持続的な痛み錯覚を提示する手法の開発を目的とする.具体的には,従来の空間的交互配置に加え,同一部位に非接触の温冷刺激を時分割で交互に提示する.本発表では皮膚温度変化と痛み錯覚の評価結果を報告する.

- 1A2-05

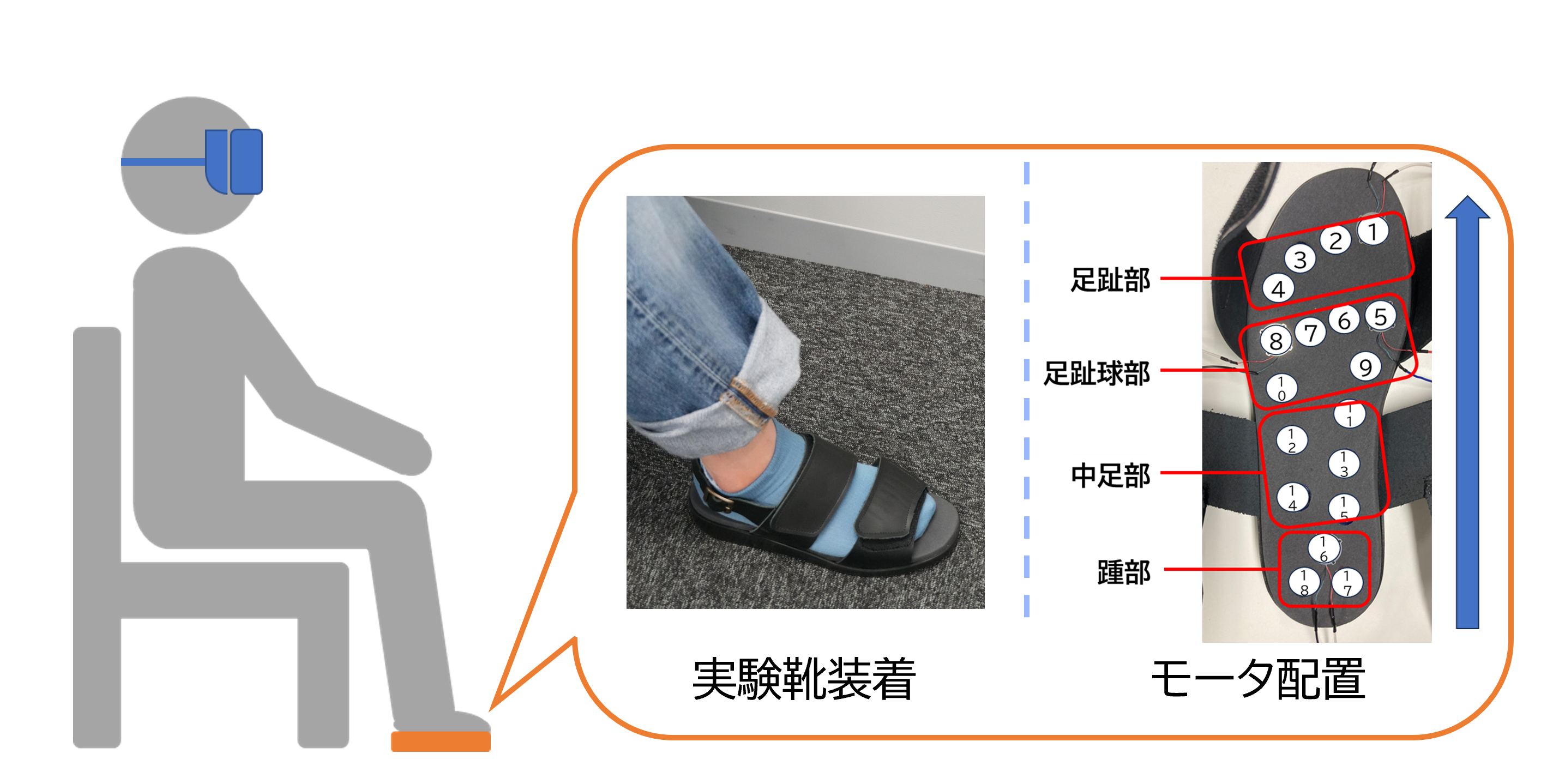

- 足裏連続刺激による踵からつま先までの荷重移動再現

〇山本 拓実(東京電機大学)、井上 淳(東京電機大学) - VRは視覚、聴覚情報を提示しているが、触覚情報の追加により感覚刺激が増え、没入感が向上すると考えた。中でもヒトの移動手段である二足歩行に着目し、足裏に刺激を与え歩行感覚の提示を試みた。触覚刺激は、片足18個、靴底にモータを埋め込み、映像と連動した刺激を与えた。本研究では先行研究において調査した足裏感覚を元に、踵からつま先にかけて連続した刺激を提示し、足裏荷重移動の再現、評価をした。

- 1A2-06

- 温度刺激の並び順がHot-Cold Confusionに与える影響の分析

〇小島 夏美(立命館大学)、羽田野 将大(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - Hot-Cold Confusionとは,前腕の3箇所に温度刺激を提示した際,温刺激が冷たく,冷刺激が温かく知覚される錯覚である.これまでの実験結果から,HCHでは肘側,CHCでは手首側が錯覚しにくく,HC順では中央や肘側に錯覚が集中する傾向が見られた.そこで,本研究では刺激の順序が錯覚の発生に与える影響を検証した.実験では,手首側からHC順に温冷刺激を提示した際,隣接する2つの温度が逆転する錯覚が発生しやすいことを確認した.

- 1A2-07

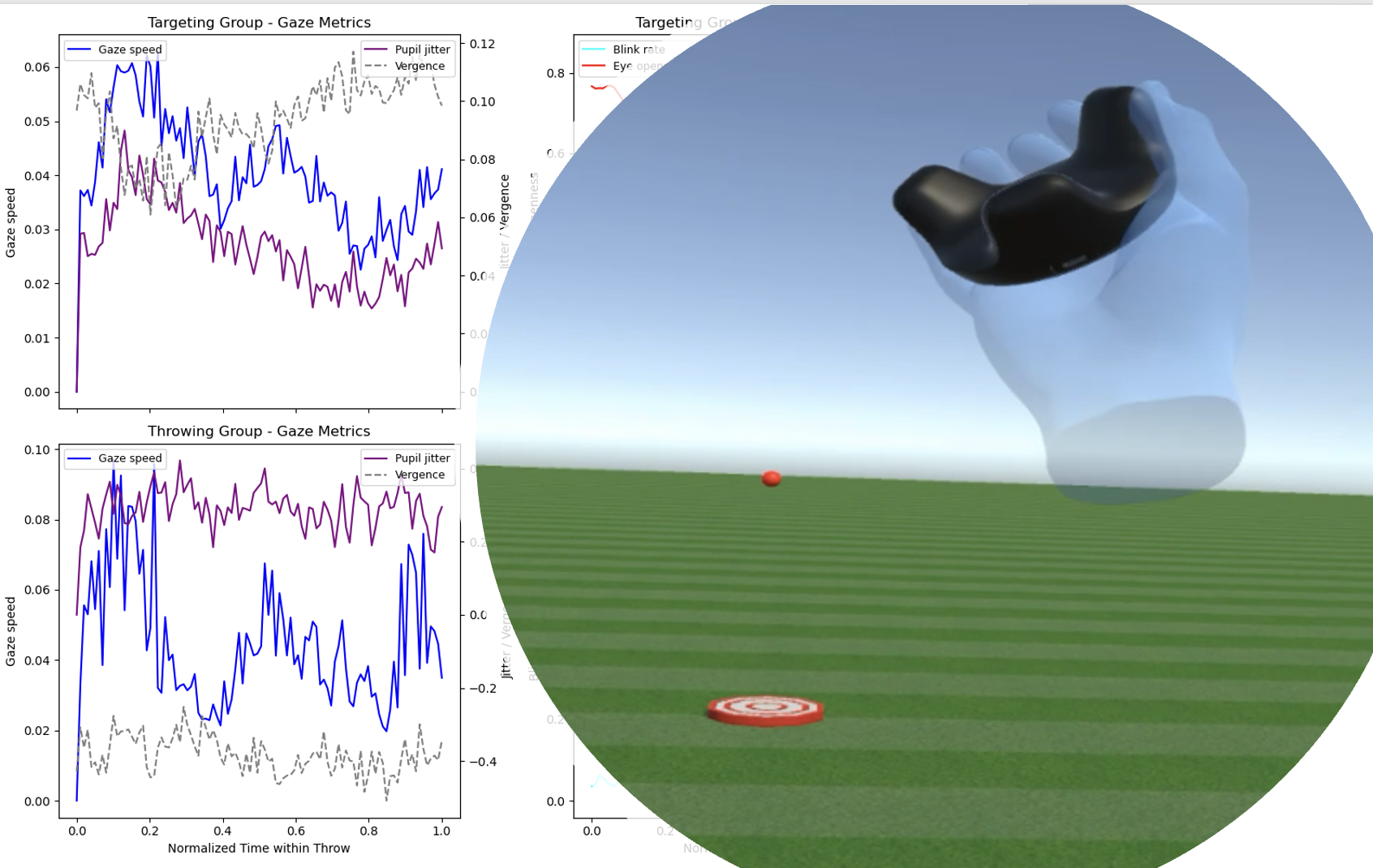

- 目は口ほどにものを言う ―VR投球における視線データを用いた内的状態推定―

〇村上 遥(玉川大学)、稲邑 哲也(玉川大学) - 本研究ではVRボール投げ・的当て課題を用い、1回の投球動作における視線データの時間的変化を動作データと同期させて分析した。ボール投げ群は的当て群に比べ人の注視点の遠近を表す視線輻輳(Vergence)の変化幅が小さい傾向にあり、これは先行研究で多く報告されてきたVR内における距離の過小評価現象を生体的に支持する結果となった。また、瞳孔径に関してはピークのタイミングに群間差が見られ、ボール投げ群で投球動作中が最も集中していたのに対し、的当て群では結果の確認に注意が向けられていた可能性が示唆された。

- 1A2-08

- VR視覚刺激と歩行運動が自己運動感覚に与える影響の分析 ―ベクション誘発刺激と背景構成の違いによる影響の考察 ―

〇杉江 鎌(立命館大学)、近藤 翔太(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、森田 磨里絵(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - ベクション効果は仮想空間において広く活用されており,視覚的な手がかりや背景構成が自己運動感覚に影響を与える可能性がある.そこで,本研究では廊下・一本道・並木道の3種類の背景構成において,異なる速度のベクション誘発刺激を提示し,知覚された自己運動感覚を評価した.その結果,廊下や並木道ではベクション誘発刺激の速度変化が自己運動感覚に影響を及ぼすことが確認されたが,一本道ではその影響が顕著ではなかった.

- 1A2-09

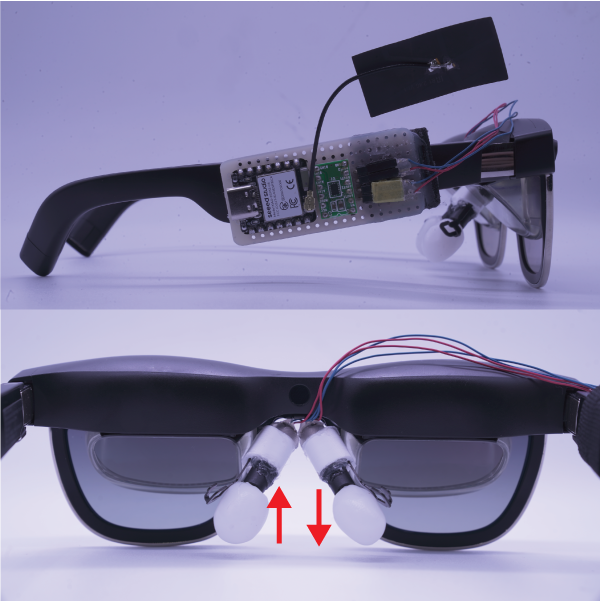

- 鼻背側面への皮膚剪断変形刺激を用いた方向提示デバイスの提案

〇西本 和貴(東京大学)、仲村 友杜(東京大学)、暦本 純一(東京大学、ソニーコンピュータサイエンス研究所)、鳴海 拓志(東京大学) - 装着時の負担が少ない方向提示インタフェースとして、眼鏡の鼻パッドからの刺激提示を利用した手法が提案されている。既存手法は刺激として振動を提示しているが,振動提示は連続使用によって感覚順応や不快感が生じるという課題がある。そこで、鼻パッドに搭載した回転モータで皮膚に剪断変形を引き起こす方向提示手法を提案する。本稿ではプロトタイプを製作し、8種類の刺激を識別する課題を実施し、全体正答率72.8%、方向性認識正答率96.9%となることを確認した。

口頭発表10:10-10:50 、ポスター発表11:45-12:30

教育・訓練2

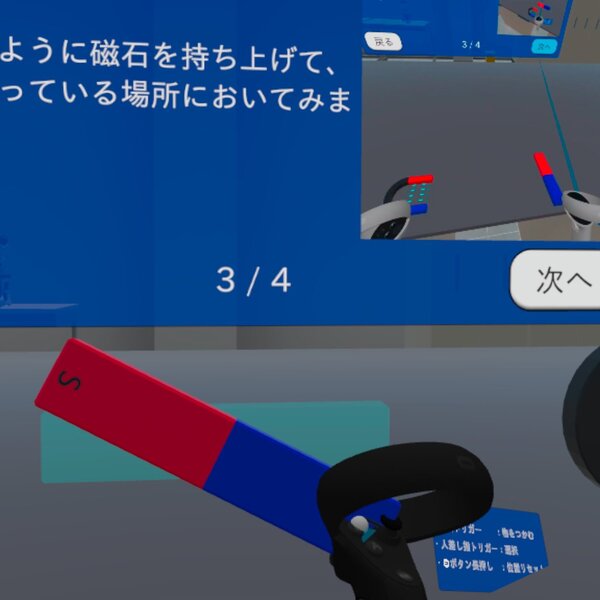

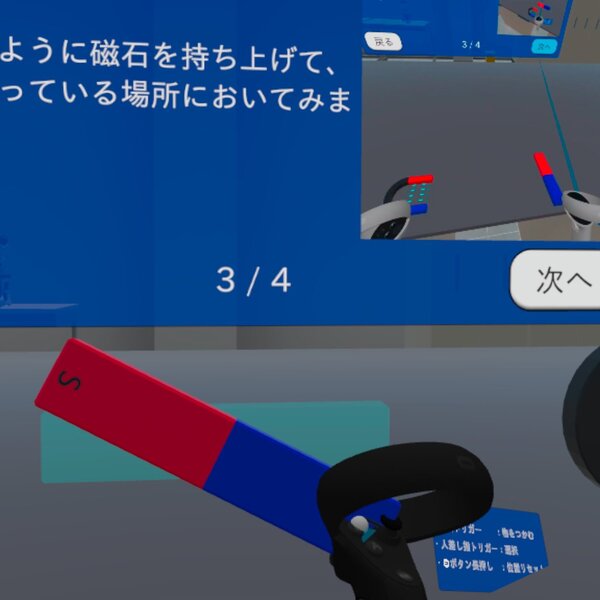

- 1B2-01

- VR理科教材の自学習効果の検討

〇金森 結良(秋田県立大学大学院)、寺田 裕樹(秋田県立大学)、猿田 和樹(秋田県立大学)、陳 国躍(秋田県立大学) - 本研究は,家庭での自習を想定し,先行研究で開発された「電流と磁界」単元向けVR教材に操作導入シーンを実装した.中学生を対象として,先行研究と同様に教科書群とVR教材群との比較評価を行った.自習前後のテストと操作性(SUS),VR酔い(SSQ)を評価した.その結果,事前操作導入により操作への安心感と理解度の向上は確認できた.しかし,SUSおよびSSQともに統計的有意差は認められなかった.

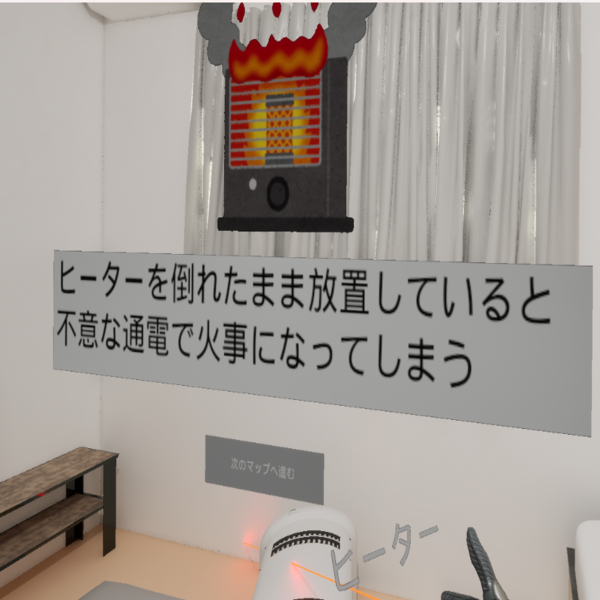

- 1B2-02

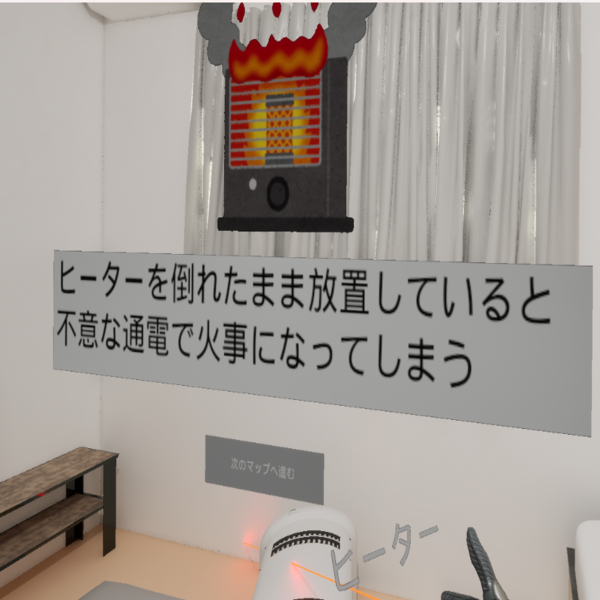

- 自主的な防災学習の促進に向けたゲーミフィケーションコンテンツの開発に関する研究

〇辻 友顕(大阪電気通信大学)、中原 匡哉(大阪電気通信大学)、塚田 義典(麗澤大学)、梅原 喜政(摂南大学)、多田 豊(愛媛大学)、上月 康則(徳島大学)、安藤 ゆかり(兵庫県立大学大学院)、加藤 優知(大阪電気通信大学大学院) - 我が国では、能登半島沖地震や伊豆山土砂災害をはじめとする地震や土砂災害などの自然災害が多発している。しかし、多くの人々が災害に対する恐怖心を持ちつつも、自主的に防災知識を学ぶ機会が少なく、自分事として捉える意識が希薄となっている課題がある。そこで、本研究では、自主的な防災学習を促進するため、ゲーミフィケーションを取り入れた防災学習コンテンツを開発し、その有用性をアンケート調査により評価した。

- 1B2-03

- MRデバイスを活用した地震体験学習アプリケーションの実証

〇中村 空人(東京都立科学技術高等学校)、江上 新(東京都立科学技術高等学校)、岩間 友幸(東京都立科学技術高等学校) - 地震時の「凍りつき症候群」への対策として身近な環境を再現した地震疑似体験が有効であると考えた。加速度データに基づき揺れをUnityで再現したMR地震体験学習アプリケーションの開発を行い、被災時の行動評価を通じて、ユーザーの行動を点数化・可視化することで、学習効果を高めている。MRはVRよりも現実性や危機感の喚起に優れているという評価結果が得られ、防災教育へのMR応用の可能性を示すことができた。

- 1B2-04

- MRデバイスを活用した3Dスキャンとシミュレーションソフトの制作と実験

〇江上 新(都立科学技術高等学校)、金 秀娥(都立科学技術高等学校)、近藤 翼(都立科学技術高等学校)、茂木 律樹(都立科学技術高等学校)、朝比奈 和樹(都立科学技術高等学校) - 本研究は、HMDを用いて室内や家具を3Dスキャンし、家具の耐震性を評価する防災シミュレーションの開発を目的としている。現実の地震波形を基にマグニチュードを段階的に上げながら揺れを再現しており、ユーザは直感的な操作で家具を配置でき、重さや摩擦係数などの物理特性も設定可能である。現実の空間に基づいた仮想環境で、安全度の可視化を実現した。

- 1B2-05

- 裸眼立体視ディスプレイ複数台連動表示による新たな解剖学教育手法

〇板宮 朋基(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、中野 亜希人(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、町田 有慶(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、志賀 華絵(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、天野 カオリ(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座) - 神奈川歯科大学歯学部では主に2年次に講義と実習で解剖学の教育を行っている。複雑な人体構造の把握と剖出手技の修得は初学者には難易度が高い。歯学部は医学部より実習時間が少なく、効率的な学修を行う必要がある。本研究では、複数台の27インチ裸眼立体視ディスプレイを縦に並べて配置し連動表示することによる新たな解剖学教育手法を開発した。人体3DCGモデルを実物大で立体表示できるため、高い教育効果が示唆された。

- 1B2-06

- 融合身体がフィードフォワード制御に基づく動作の学習に与える影響の予備検討

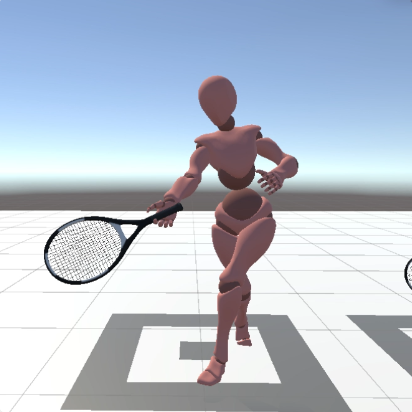

〇福田 晴紀(東京大学)、橋浦 健太(東京大学)、橋本 健(東京大学)、峯 大典(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 融合身体は、複数人の動作を統合し、一つの身体として提示する手法で、これまで主にフィードバック制御に基づく運動課題での効果が示されてきた。本研究では、フィードフォワード制御が主となるテニスのスイング学習において、融合身体の使用が動作の安定化や教師動作への軌道収束、内部モデルの取得に与える影響を明らかにするため、条件比較による予備的な検討を行った。

- 1B2-07

- 認知症当事者との共同創造における生成AIを活用した幻覚モデリング手法

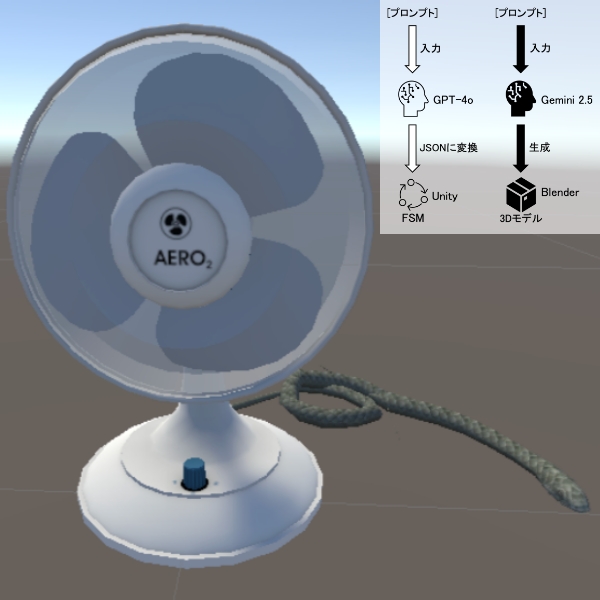

〇廣部 敬太(静岡大学)、小俣 敦士(静岡大学、浜松医科大学)、水野 拓宏(株式会社アルファコード)、村上 祐順(一般財団法人オレンジクロス)、石川 翔吾(静岡大学) - 認知症の症状は後天的な脳機能の障害によって生じるため,個別性が高く多様である.本研究では,幻覚をはじめとした認知症症状を体験可能な患者体験(PX)空間を構築し,当事者との共同創造を行なった.従来の共同創造プロセスでは,当事者の主観的体験を実装するまでのイテレーションが長くなる課題があった.そこで本研究では,生成AIを活用した3Dモデル生成と挙動設計の半自動化による効率的な幻覚モデリング手法を提案する.

- 1B2-08

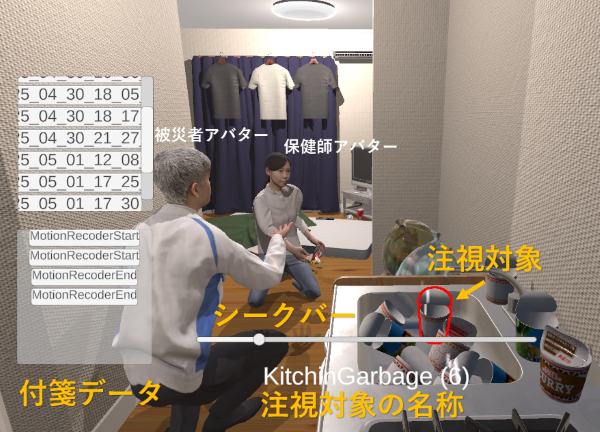

- メタバース型被災者戸別訪問実習システムの開発

〇竹内 聡一(大阪工業大学)、西口 敏司(大阪工業大学)、橋本 渉(大阪工業大学)、水谷 泰治(大阪工業大学)、亀井 緑(四天王寺大学)、松下 由美子(甲南女子大学) - 本研究では、災害看護教育における実践的学習を支援するため、仮設住宅内での支援活動をメタバース空間上で体験できるシステムと、視線·動作·音声ログに基づく振り返り支援システムを開発した。実際の保健師からの感想を元に本システムの課題や教育現場でメタバース空間を構築する上での問題点について検討する。

- 1B2-09

- 認知症ケア実践知高度化のためのVRシミュレーション教育の初期検討 要旨

〇安川 陽大(静岡大学)、廣部 敬太(静岡大学)、小俣 敦士(静岡大学、浜松医科大学)、水野 拓宏(株式会社アルファコード)、村上 祐順(一般財団法人オレンジクロス)、石川 翔吾(静岡大学) - ケア現場では,支援対象者の状態やコンテキストに応じた個別性の高い実践が求められる.本研究では,VR空間のアバターと実践的なケアリングをトレーニングするためのVRシミュレーション教育を構築する.実践的なトレーニングを経験するために,非日常的な誘導的要素を排除し,学習者が批判的な思考を働かせることが可能な環境を提案する.

- 1B2-10

- VRゲームを用いた水難事故の体験型学習システムの構築

〇岩橋 健太(東京都立多摩科学技術高等学校)、冨永 悠太(東京都立多摩科学技術高等学校)、恩田 逞(東京都立多摩科学技術高等学校)、西野 洋介(東京都立多摩科学技術高等学校) - 我が国において,水難事故による被害は絶えず発生しているが,いまだに決定的な解決策が存在していない.本研究は,水難事故の件数減少に役立ちうるものとして,VR を活用した体験型の学習ゲームに着目し,水難事故体験 VR ソフトの開発およびその効果の検証を実施した.これにより,水難事故の対策において体験型の学習ゲームを利用した学習方法にある一定の効果がある事を明らかにしていく.

- 1B2-11

- 持続可能な社会に向けたVRゴミ分別教育に関する基礎的な検討

〇稲井 大起(北見工業大学大学院)、平塚 心太朗(北見工業大学大学院)、山崎 楽斗(北見工業大学大学院)、酒井 大輔(北見工業大学大学院) - 持続可能な社会に向け、近年、ゴミ分別の徹底が課題の1つとなっている。本研究では、楽しみながら、正しくゴミの分別について学ぶことを目的としたVRアプリケーションの開発を行った。本研究では、開発したアプリを地域の方に体験してもらい、その結果を報告する。

- 1B2-12

- 学内サービス展開用の学び場メタバース開発

〇Hu Yong Hao(東京大学)、伊藤 研一郎(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、相澤 清晴(東京大学) - プロプライエタリソフトウエアやクラウド環境を利用するのが当たり前となりつつある一方で,提供されるサービスのライフサイクルの都合で,一度開発したVRやメタバース環境を長期間維持するのが困難となりつつある.本研究では,教育研究の現場で持続可能なメタバースのとして,chutvrcを用いた学内クラウドまたはオンプレミスで恒久的に運用可能なメタバースシステムを提案する.

口頭発表10:10-10:50 、ポスター発表11:45-12:30

医療

- 1C2-01

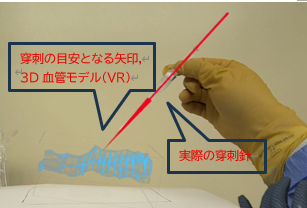

- プレスキャンエコー画像を用いた複合現実ガイド下深部静脈穿刺の概念実証

〇宮部 亮(愛媛大学大学院)、檜垣 彰典(愛媛大学大学院) - 深部静脈穿刺の合併症を回避する方法として一般的にリアルタイムエコーガイド下穿<#%BR%#>刺が推奨されているが, 非直観的であり必ずしも安全な手法ではない. 我々は事前に穿<#%BR%#>刺部位をスキャンした超音波画像から3D血管モデルを構築し, ヘッドマウントディス<#%BR%#>プレイにより患者の体表面に重畳表示する複合現実ガイド下深部静脈穿刺法を開発し<#%BR%#>た. 本手法の実現可能性について循環器内科医師を対象としたカダバートレーニングを<#%BR%#>通じて検証した.

- 1C2-02

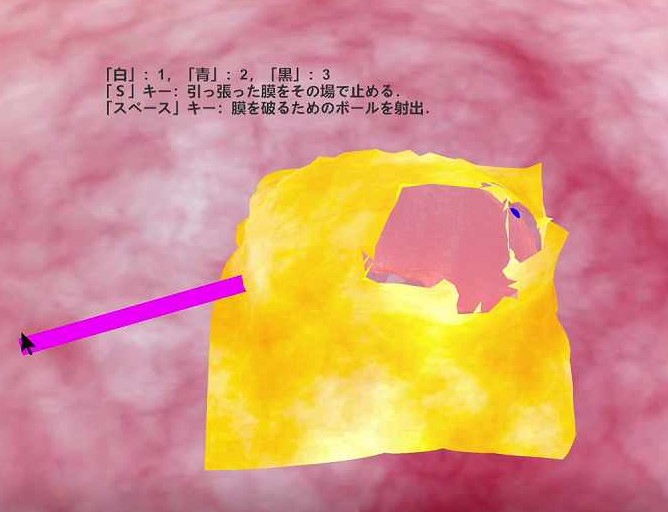

- 臓器の柔軟性と膜の剥離・切開を再現する内視鏡手術シミュレータの開発

〇阿部 陽斗(岡山県立大学)、小枝 正直(岡山県立大学)、曲渕 敏博(京都大学)、澤田 篤郎(宮崎大学)、大西 克彦(大阪電気通信大学)、登尾 哲史(大阪電気通信大学) - 腎臓手術における膜の剥離から腫瘍の発見までを再現する内視鏡手術シミュレータをUnityと動力学エンジンObiで開発した.膜の物理挙動を再現し,マウス操作とキーボード操作によって膜の剥離・切開動作を実装した.非医療系学生9名による評価では,膜の摩擦の有無や剥離方法により操作時間や引張力に差がみられた.一方で,3次元空間での操作性や膜の被覆枚数,切開動作のリアリティについては課題が残された.

- 1C2-03

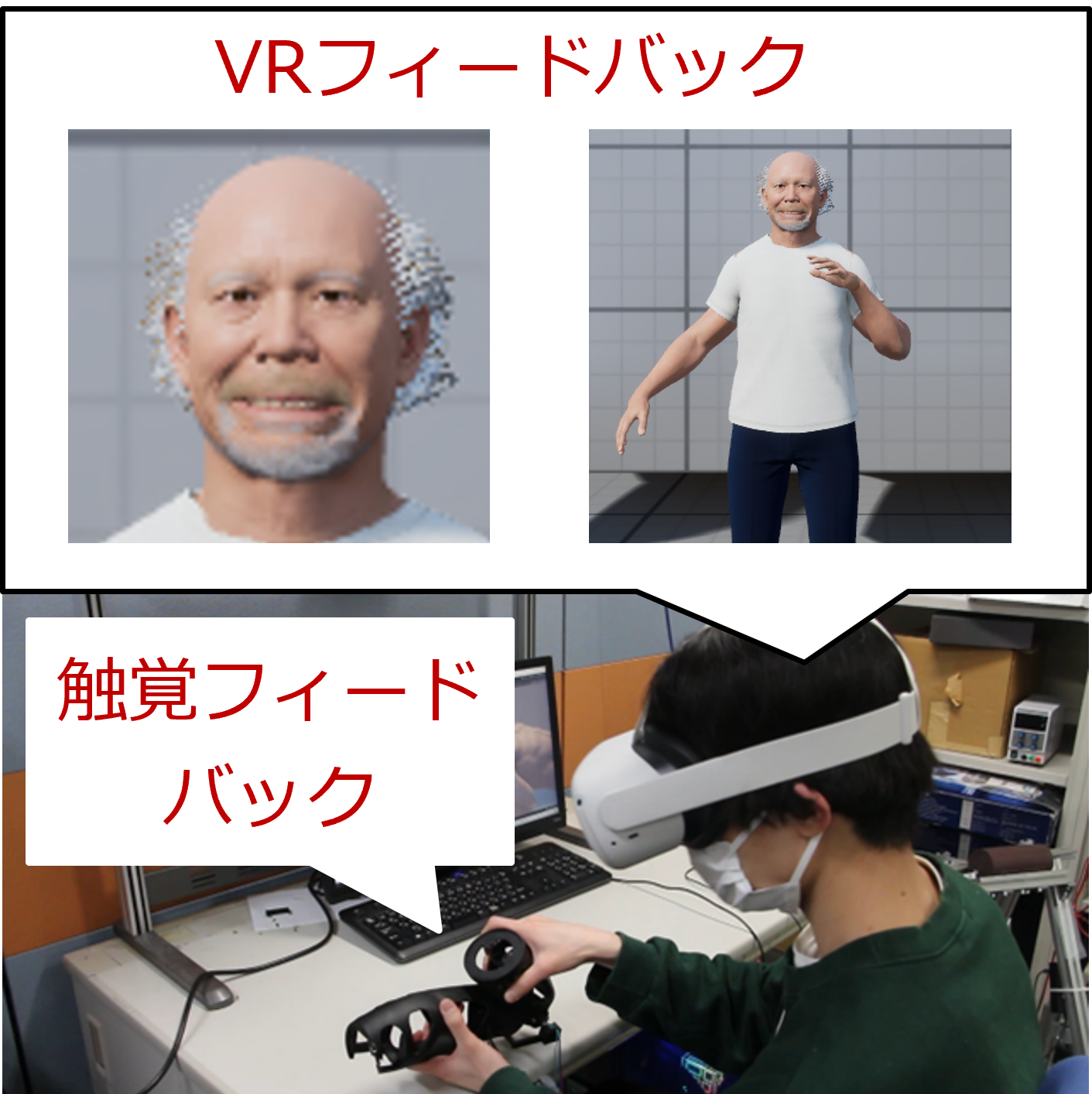

- 介護訓練ロボットにおけるVR空間を用いたフィードバックシステムの提案

〇遠藤 優貴(立命館大学大学院 情報理工学研究科)、Nguyen TriTungNguyen(立命館大学大学院 情報理工学研究科)、細田 侑也(立命館大学 情報理工学部)、李 周浩(立命館大学 情報理工学部) - 高齢者の拘縮を再現したロボットであるCaTARoを動作しながら,仮想空間上でモデルの表情や動きを見ることで人間に介助している感覚を獲得することを目的とした,V-CaTARoの開発を行っている。実験にて,介護者がより認識しやすい被介護者の状態であるフィードバックが必要とされた。本論文では,モデルの表情の改善や音声やエフェクトなどのフィードバックを追加することで,人間に介助している感覚の増幅を目指す。

- 1C2-04

- バーチャルリアリティを用いた脳卒中患者体験による患者への理解の変化

〇金 民教(東京大学)、金谷 崇文(東京大学)、矢崎 友基(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 脳卒中の病態は多様であり,物理的な器具による障害者体験は教育に有用だが,表現できる病態に限界がある.本研究では,体験者の脳卒中患者への理解を推進することを目的として,身体の片側の随意的な運動ができなくなる片麻痺,及び左右片側の視空間の認知が障害される半側空間無視を体験できるVRシステムを開発した.体験後の主観評価や非構造化インタビューを通して体験システムの有効性を検証した.

- 1C2-05

- 上肢片麻痺患者を対象としたXRリハビリテーション評価の基礎的検討

〇平塚 心太朗(北見工業大学)、河内 義直(北見工業大学)、酒井 大輔(北見工業大学) - 我々は、脳卒中後の慢性期上肢片麻痺患者が、つまみ動作のリハビリを楽しく継続できるXRソフトウェアを開発した。本研究では、開発したXRリハビリについて、ユーザーの「楽しさ」「継続意欲」「集中度合い」の評価について検討した。本発表では、健常者を対象としたアンケート及び、頭皮脳波(EEG)を用いた基礎的な評価について報告する。

- 1C2-06

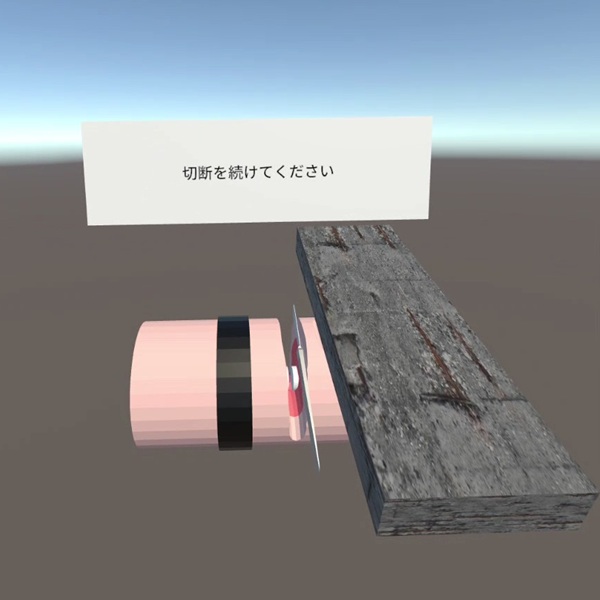

- 四肢切断処置XR学習システムの開発

〇青木 大地(北海道大学)、王 旭(北海道大学)、下江 隆司(和歌山県立医科大学)、村上 壮一(北海道大学)、妹尾 拓(北海道大学)、七戸 俊明(北海道大学)、安部 崇重(北海道大学)、伊達 宏昭(北海道大学)、金井 理(北海道大学)、近野 敦(北海道大学) - 本研究では外傷外科教育における利用可能性の高い教育方法として,市販のHMDを用いたトレーニングシステムを提案する.本システムは講習モードと実践モードに分かれており,講習モードではモーションキャプチャにて撮影した外傷処置専門医による処置を確認することが可能である.実践モードでは実際にコントローラを用いて処置を行う.その際に振動を用いた触覚提示により,VR特有の課題である奥行き感喪失の克服を目指す.

- 1C2-07

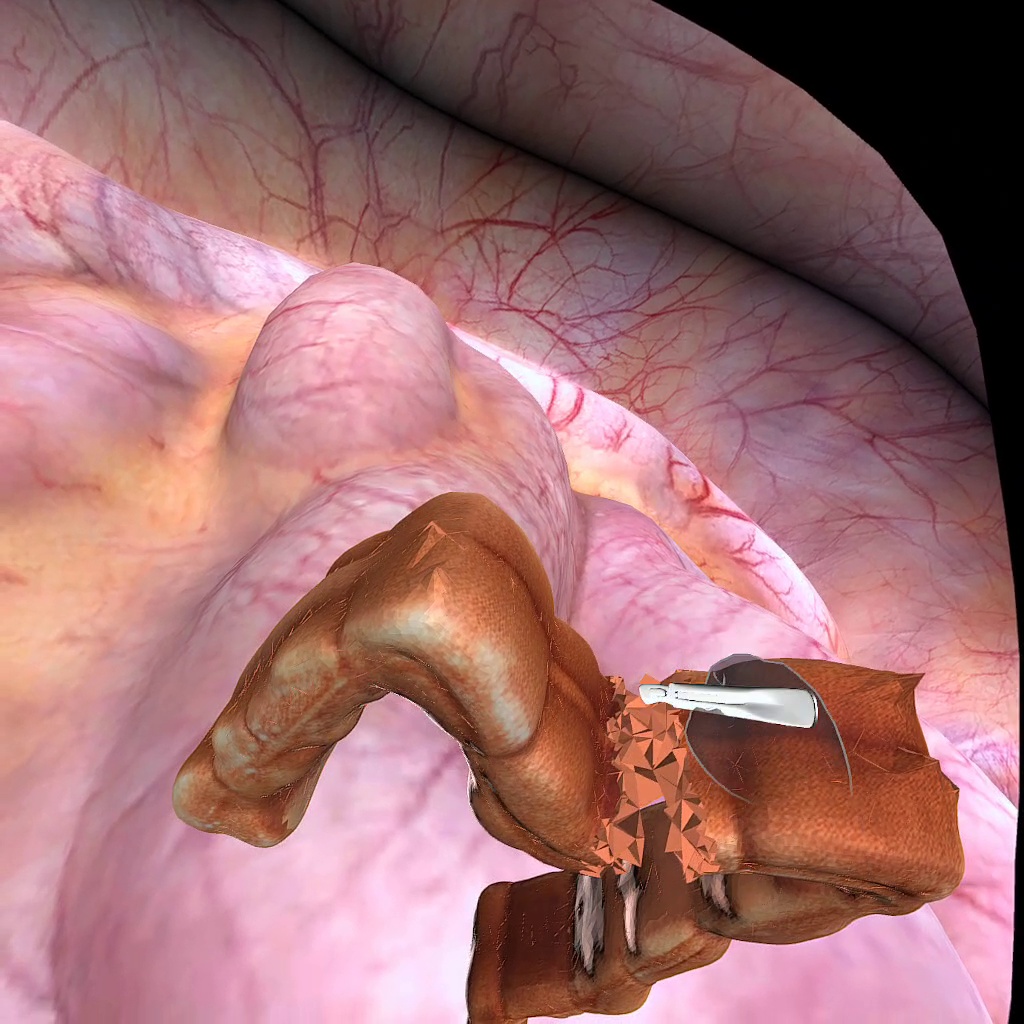

- ネオ・フッキアン制約によるリアルタイム弾性体切断シミュレータの開発

〇王 旭(北海道大学)、青木 大地(北海道大学)、村上 壮一(北海道大学)、下江 隆司(和歌山県立医科大学)、妹尾 拓(北海道大学)、伊達 宏昭(北海道大学)、七戸 俊明(北海道大学)、安部 崇重(北海道大学)、金井 理(北海道大学)、近野 敦(北海道大学) - 本研究では,ネオ・フッキアン制約に基づく位置ベース法を採用し,変形体に対するリアルタイム切断シミュレーションフレームワークを提案する.ネオ・フッキアン制約の導入により,応力テンソルの計算を可能とし,エッジ間制約を考慮せずにGPU並列処理を簡素化した.また,切断後の断面を視覚化するため,四面体メッシュと表皮メッシュを同時にレンダリングする手法を開発した.さらに,提案した切断シミュレータをMeta Quest3と統合し,腸の簡易切断シミュレーションを試作し,良好な結果を得た.本フレームワークは,GPU並列化による高速な切断シミュレーション計算手法を開発し,複合現実システムと統合しても40fpsの応答を可能とするものであ

- 1C2-08

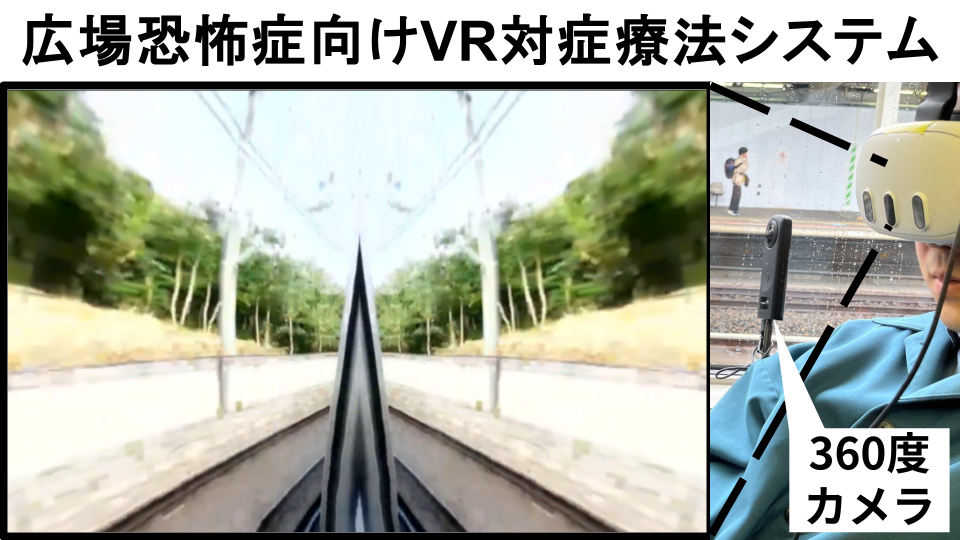

- 広場恐怖症向けVR対症療法システムの基礎的検討

〇有住 拓杜(東京大学)、大伏 仙泰(東京大学)、宮崎 敦子(東京大学)、檜山 敦(一橋大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 広場恐怖症は逃げ出すことや助けを得ることが困難な状況で恐怖や不安を感じる精神疾患である.恐怖を感じる場面での対症療法として薬物療法が存在するが,依存や記憶障害などの副作用が課題である.本研究では身体的負担の少ない対症療法の確立に向け,広場恐怖症様の症状を持つ当事者の症状分析に基づき設計したVR対症療法システムを提案する.また,パイロットスタディにより明らかになったシステムや実験系の課題を報告する.

- 1C2-09

- 全内視鏡下脊椎手術の患者説明におけるVRコンテンツの開発

〇島尾 青空(静岡大学、静岡大学 創造科学技術大学院 自然科学系教育部)、加瀬 裕貴(静岡大学)、竹林 研人(岩井整形外科病院)、古閑 比佐志(岩井整形外科病院)、青木 徹(静岡大学)、竹林 洋一(創造する心株式会社)、水野 拓宏(株式会社アルファコード)、関 正宏(株式会社アルファコード)、石川 翔吾(静岡大学)

- 1C2-10

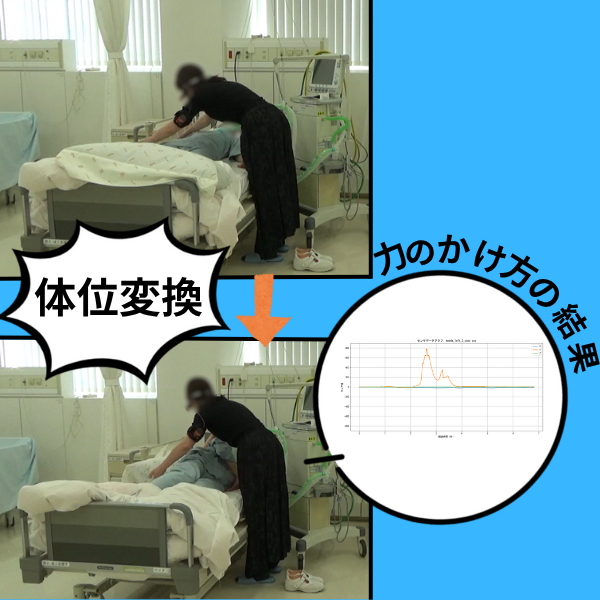

- MEMS触覚センサを用いた体位変換時における看護学生とベテラン看護師の力のかけ方の比較

〇小林 大将(大阪工業大学)、大井 翔(大阪工業大学)、野間 春生(立命館大学)、森谷 利香(摂南大学)、山本 裕子(畿央大学) - 本研究は,MEMS触覚センサを用いて,ALS患者に対する体位変換動作における看護学生とベテラン看護師の「力のかけ方」の違いを定量的に分析することを目的とする.<#%BR%#>本研究では,体位変換時の手掌部にかかる圧力をMEMS触覚センサにより取得し,各動作フェーズにおける加圧のタイミングや大きさ,変化の特徴を分析する.これにより,経験者と初学者の動作特性の違いを明らかにする.

- 1C2-11

- 掃除動作に基づくMR認知リハビリテーションシステムの設計に関する検討

〇西村 亮汰(大阪工業大学)、大井 翔(大阪工業大学) - 高次脳機能障害は、脳の損傷により思考、記憶、行動、言語、注意などの認知機能に障害が生じた状態である。特に、日常生活において掃除は計画性を要するタスクで苦手な人も多い。本研究では、Mixed Reality技術を用いて掃除を題材としたMR認知リハビリテーションシステムを提案し、その要件について検討した。

口頭発表10:10-10:50 、ポスター発表11:45-12:30

触覚2

- 1D2-01

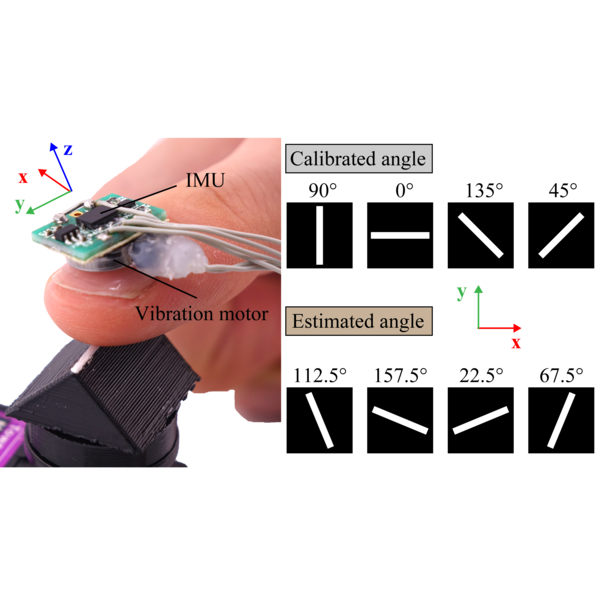

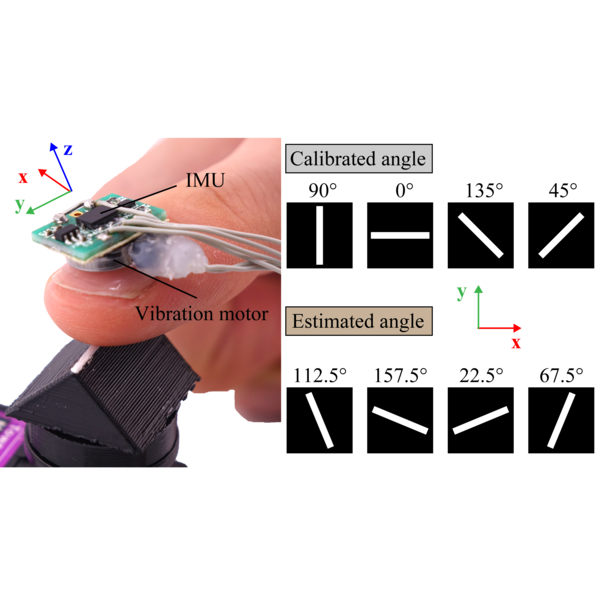

- 爪からの加振による指腹部触覚センシング(第4報) 確率重み付けによるエッジ方向の連続値推定

〇今 笙羽(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 我々はこれまで、爪に偏心モータとIMUセンサを搭載し、爪からの振動を計測することで、指腹を覆うことなく指腹の接触情報を推定することを試みてきた。しかし、これまでは学習した接触対象のみしか推定できず、また連続的な推定値の算出が困難であった。本稿では、推定確率の重み付けから推定値を連続値として算出する手法を提案する。指で触れたエッジの方向を連続値として推定可能かどうか検証を行った。

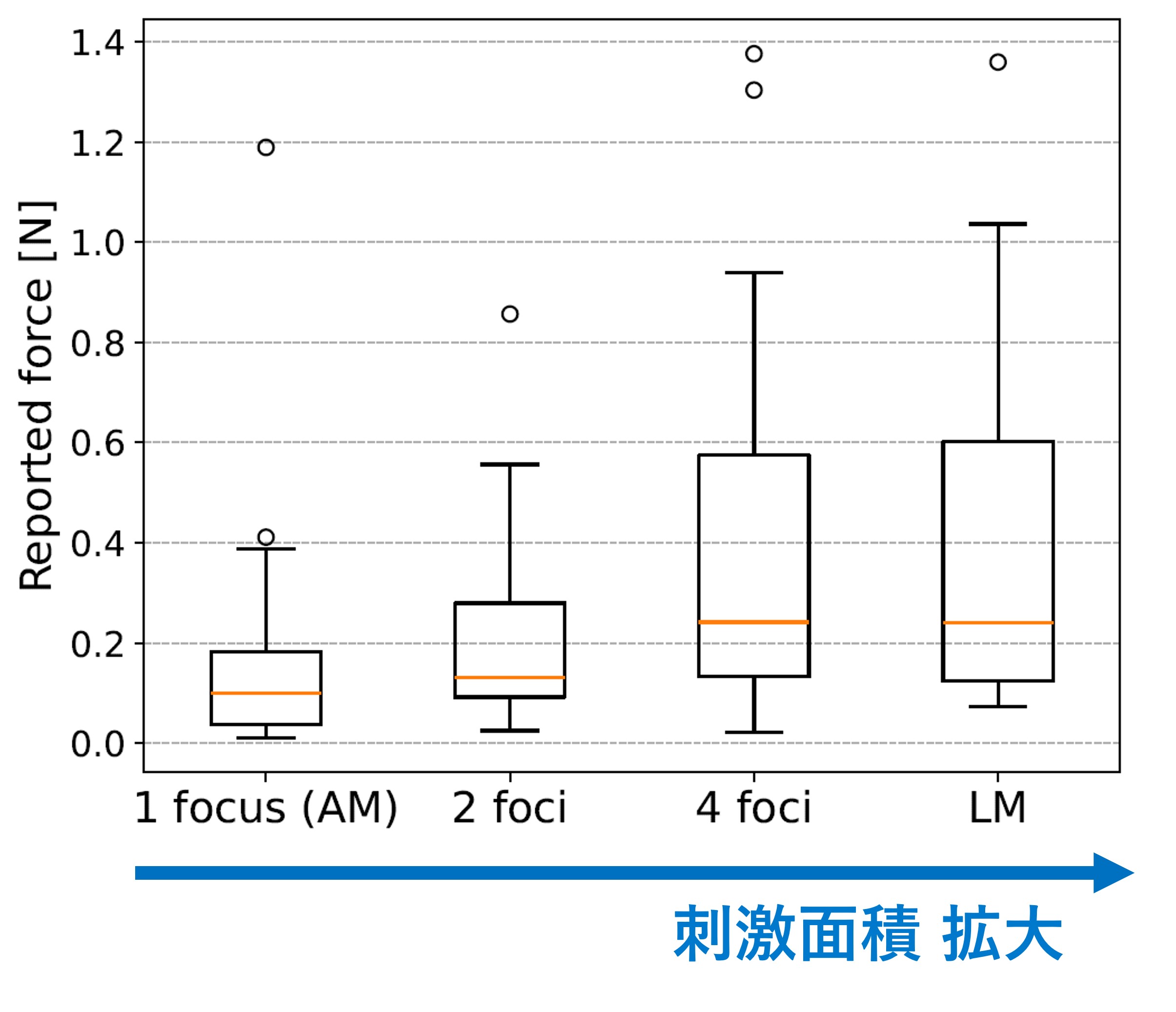

- 1D2-02

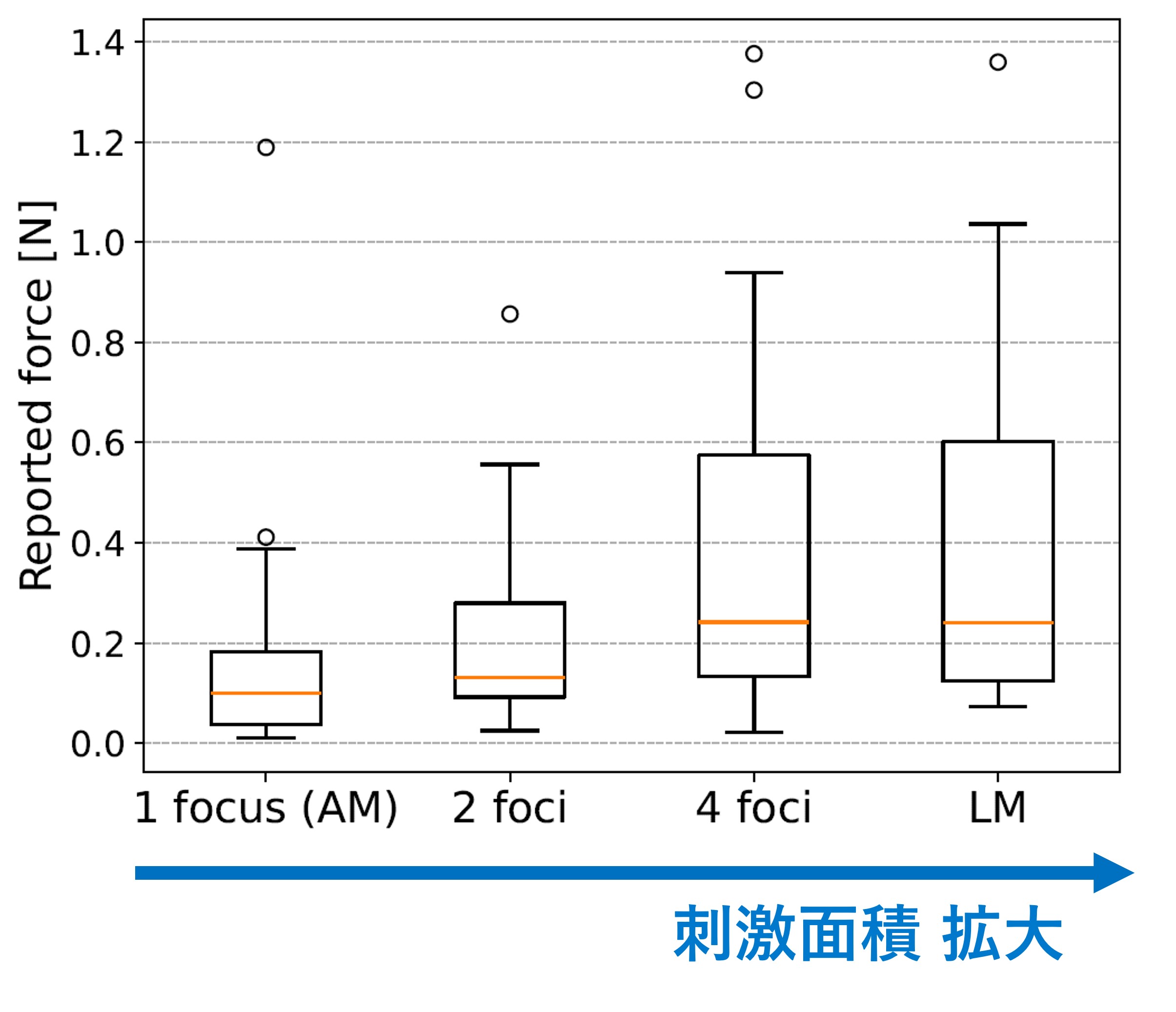

- 空中超音波における圧覚増強の要因分析: 振動分布面積と位相差の効果

〇森崎 汰雄(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、宇治土公 雄介(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所) - 超音波を集束させると、その焦点には数グラムの力が生ずる。近年、この力の点を数Hzでうごかすことで、10倍程度強い圧覚が提示できることが示されきた。しかし、この増幅を引き起こす知覚メカニズムは不明である。本研究では、この圧覚増強効果について、皮膚に生じる振動と刺激面積の観点から調査する。

- 1D2-03

- 透明吸引部と可視光を用いた同一部位への圧覚・温覚提示モジュールの開発とHMDとの統合

〇亀岡 嵩幸(九州大学) - 本研究では,ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を用いたバーチャルリアリティ(VR)体験における没入感向上を目的として,吸引および可視光を利用した圧覚・温覚提示装置をHMDに統合する手法を検討する.本モジュールは光造形3Dプリンタを用いて作成した透明吸引孔と高輝度LEDより構成され,吸引圧錯覚による圧覚と可視光による光熱を空間的に同一の部位へ提示する.HMDへの内蔵とVRアプリケーションの開発を行い,デモンストレーションを行った.その結果,バーチャルオブジェクトの熱および圧覚を同時に提示することに成功した.

- 1D2-04

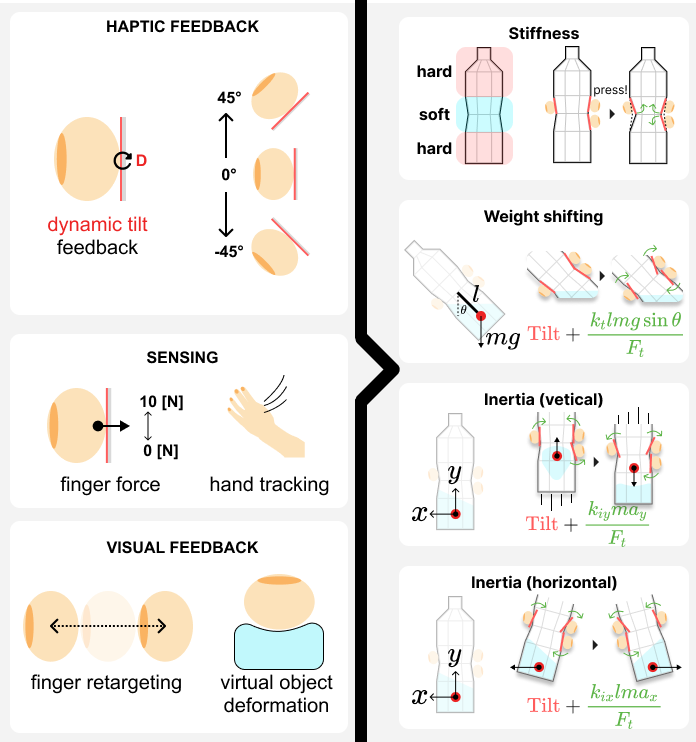

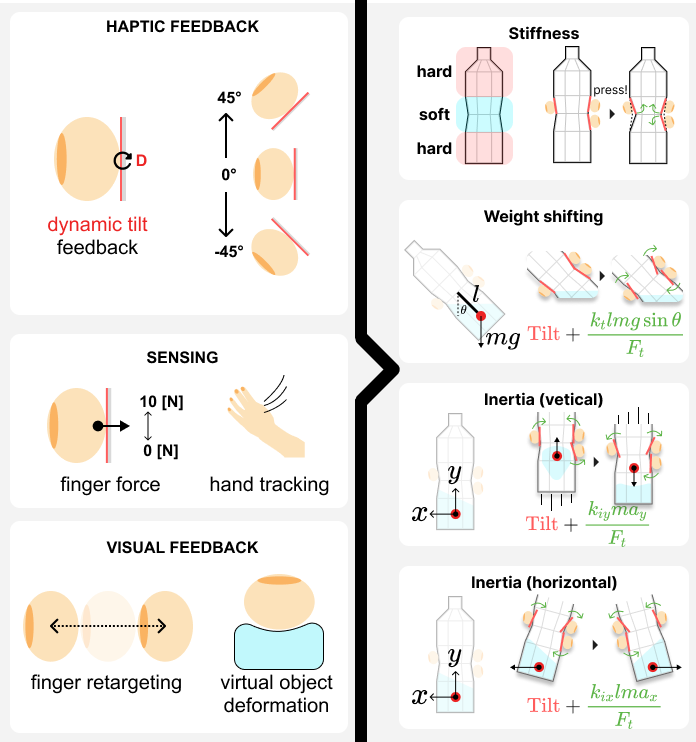

- 各指先接平面の動的な傾き操作による剛性・慣性提示

〇太田 裕紀(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 視触覚メディアが一般に利活用される一方で,触覚メディアは未だ発展途上にある.特に触覚提示装置の開発において,触覚的な表現力と機構の煩雑さのトレードオフが既存手法の多くに通底する課題である.本研究では,簡素な機構を用いたバーチャルオブジェクトの把持・操作感覚提示を目的として,各指先接平面の傾き操作を用いた形状・剛性・慣性提示手法を提案する.

- 1D2-05

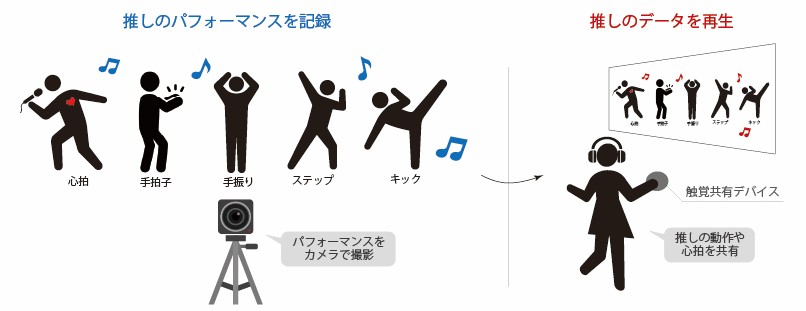

- 観客と演者の一体感向上のための触感共有に向けた体験デザインの検討

〇大久保 暖々子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、神山 洋一(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、シードルインタラクションデザイン株式会社)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、株式会社commissure)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、石川 博規(株式会社 NTTドコモ)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究は、パフォーマンス空間における推しとの一体感を高める体験デザインを提案する。従来の視聴覚中心の推し活に触覚チャネルを組み込むことで一体感が高まると考える。特に推し活においては、集団の中にいながらも推しとだけ繋がる関係性が、個人的な没入と集団的な一体感を両立させる。そこで本稿では初期検討として、触感共有デバイスを用いて触覚を共有し、推しとの個々のエンゲージメントを高めることを目指す。

- 1D2-06

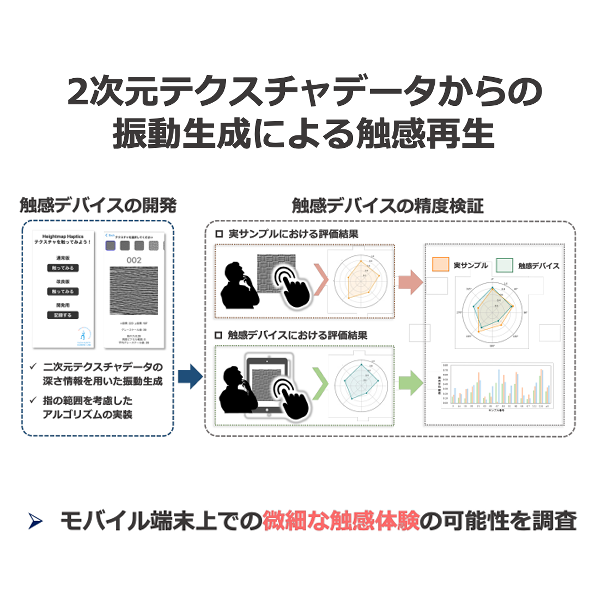

- 二次元テクスチャデータからの振動生成による触感再生

〇宮崎 裕貴(広島大学)、栗田 雄一(広島大学) - 人間は五感を通じて外界を認識しており、近年ではエンターテインメントや製品開発の分野でその活用が注目されている。特に、リアルな体験や感性品質の向上を目的とした技術開発が求められている。中でも触覚の再現に関する研究は盛んに行われているが、スマートフォンのような小型機器を用いた触覚提示はまだ少なく、実現すればその有用性は高いと考えられる。本研究では、スマートフォンを用いた振動による触覚ディスプレイの開発と、その性能評価を目的とする。

- 1D2-07

- ファントムセンセーションによる体内振動知覚の生起条件

〇野田 諒太(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - ファントムセンセーションは2点を刺激すると,その間に1つの刺激を受けたと錯覚する現象である.これは腕や足の体表に加えて,身体内部に定位させることも可能だが,その詳しい条件については分からない.本研究では振動子を被験者の腕に取り付け,駆動させる位置を変えた際の体内定位条件について検証を行った.その結果,駆動させる振動子の位置を変えることによって,体内定位の割合は変化した

- 1D2-08

- 静電気力を用いた多層電極型触覚ディスプレイ

〇佐々木 洋哉(明治大学)、熊野 照久(明治大学) - 本研究は、電気触覚ディスプレイにおける、電極の多層化による触覚提示の表現力向上を目的とする。従来のXY平面上の電極配置に加えて、Z軸方向に電極を積層することで、複数の電界を独立に制御可能とし、より複雑かつ多様な触覚の提示を目指す。本講では、実機での実験に向けた、交流電圧出力回路の動作シミュレーション結果について報告する。

- 1D2-09

- 触覚提示性能の指標化のための知覚インテンシティに基づく定量評価法の検討

〇髙橋 慶(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 触覚提示技術の発展に伴い、提示性能を客観的に評価する指標の必要性が高まっている。そこで本研究では、知覚インテンシティに着目し、異なる触覚デバイス間における提示性能を評価することを試みる。異なるデバイスに対して同一の知覚インテンシティ波形を提示し、出力された振動波形から再推定されたインテンシティとの誤差を複数の指標で定量的に評価することで、デバイスにおける知覚インテンシティの再現性を検証する。

- 1D2-10

- MEMS触覚センサによるアレイ化静電触覚ディスプレイの出力特性評価

〇佐野 竜雅(新潟大学)、野村 宏貴(新潟大学)、安部 隆(新潟大学)、寒川 雅之(新潟大学) - 静電引力型触覚ディスプレイは通常100V以上の高電圧を要するが、我々は電極のアレイ化により電圧を変えずに静電引力を増加できることを示した。本研究ではMEMS触覚センサを用いて摩擦力を定量評価し、アレイ化によって低電圧でも最大静止摩擦力が二次関数的に増加することを確認した。

- 1D2-11

- オノマトペの提示による振動フィードバックの印象変化手法

〇溝口 泉(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学) - 本研究ではスマートフォン上での代表的な触覚フィードバックである単純な振動と同時に画面上にオノマトペを表示した場合の触覚の印象の変化について調査した。オノマトペの触覚フィードバックとの同時提示は、ゲームなどにおいて一般的に利用される表現手法であるがその具体的な要因や機序は不明瞭である。今回の研究では7種のオノマトペと触感の異なる6つの物理スイッチを用いて、触感の違いについて調査を行った。

- 1D2-12

- 摩擦差と速度差によって生じる指間開閉錯覚の等価刺激量による定量的検証

〇藤本 伊吹(大阪大学大学院情報科学研究科)、杉原 尚理(大阪大学大学院情報科学研究科)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、情報通信融合研究センター)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、情報通信融合研究センター) - 2指での表面なぞりにおいて片方の指の摩擦を低下させると、距離変化がないにもかかわらず、指間距離が開閉するように知覚される。本研究ではこの錯覚が、スティック&スリップ振動に基づく主観的相対速度差に起因すると仮定し、物理的な速度差提示との間に等価刺激が成立するかを調整法により検証した。結果、摩擦差によって生じた錯覚量を物理的な速度差と等価な感覚刺激量として定量化できることが示された。

口頭発表10:10-10:50 、ポスター発表11:45-12:30

クロス・マルチモーダル2

- 1E2-01

- Pseudo-haptics適用下の手の運動制御モデルの構築と比較

〇吉井 秀旭(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、松本 啓吾(筑波大学、産業技術総合研究所) - 視覚操作により擬似的な触力覚を再現するpseudo-hapticsはバーチャル環境の臨場感を高めるが、年齢や性別などの個人要因により知覚や行為に差が生じる。本研究は、能動的推論および確率的最適フィードバック制御の理論を用い、個人差を考慮した運動制御モデルを提案した。前者のモデルは一部の被験者におけるpseudo-haptics下のリーチング動作を再現したが、後者のモデルはその効果を示さなかった。

- 1E2-02

- 仰臥位でのバーチャル歩行体験を促進するための疑似起き上がり動作

〇坂田 龍星(豊橋技術科学大学)、中村 純也(豊橋技術科学大学)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学) - 足裏振動とオプティックフローを用いたバーチャル歩行システムは仰臥位のユーザーにも歩行体験を誘発可能であるが、姿勢の不一致が歩行感覚を阻害する。そこで、擬似的な起き上がり動作を導入した実験を行った。その結果、つま先に力を入れるとそれに連動して起き上がる一人称視点映像を提示すると、つま先に一瞬力を入れるだけや何もしなくても起き上がり時映像が提示される条件よりも歩行感覚が増強した。

- 1E2-03

- 蒸気温熱アイマスクと呼吸誘導型クッションを併用した休憩が職場での他者へのやさしさに与える影響

〇山中 佑記(花王株式会社)、金 じょんひょん(株式会社博報堂)、門地 里絵(花王株式会社)、左達 秀敏(花王株式会社)

- 1E2-04

- 文脈改変による痛みのマスキング(第3報) 提示文脈と痛覚刺激の整合性が与える影響の検証

〇小野田 響(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 痛みを軽減させる手法はこれまで数多く提案されてきた。我々はそうした手法の一つとして、映像コンテンツによって痛みを生じる刺激に文脈を与えることで痛みの発生原因を誤認させ、感じる痛みを軽減させる手法を提案した。本稿では痛み刺激原因として電気刺激を、痛み刺激原因の文脈として猫の動画を採用し、提示文脈と痛覚刺激の整合性が与える影響を調査した。

- 1E2-05

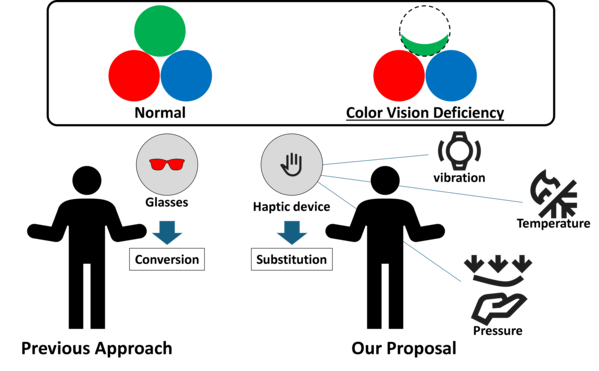

- 色識別支援のための感覚代替インタフェースに向けた感覚間協応に基づく色-振動協応マップ構築手法の提案と評価

〇長岡 瞬(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 本研究の目的は,色覚異常者の本来の視覚を損なうことなく色識別を支援する,感覚間協応に基づく振動提示インタフェースを構築することである.このため,振動による触覚提示に着目し,モニタ上に提示された色に対応する振動を実験参加者が自身の感覚に基づいて探索する課題を実施した.19名の実験参加者から得られた色-振動協応マップを統計解析した結果,振幅・周波数ともに明確な有意差が確認された.

- 1E2-06

- VR崇高体験における音響呈示の影響

〇伴地 芳啓(早稲田大学)、青木 康佑(早稲田大学)、鈴木 瞭介(早稲田大学)、渕 智哉(早稲田大学)、氏原 なつき(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学)、石津 智大(関西大学) - VR映像における崇高さの喚起に音響が果たす役割を解明するため、火山のVR映像視聴時の音響条件(無音、通常音、リバーブ音)を比較した。生理・心理指標の結果、通常音は視覚と聴覚の統合感を高め、リアリティと臨場感が強くなり、崇高感を増幅させることが示されました。一方で、リバーブ音は空間的広がりを強調するものの、音と映像の不一致による違和感が一部で認められた。

- 1E2-07

- VRにおける落下衝撃時の映像と衝撃音の持続時間が重量知覚に与える影響

〇石毛 智哉(東海大学工学研究科医用生体工学専攻)、外山 昂久(東海大学工学研究科医用生体工学専攻)、吉村 優樹(東海大学工学部医工学科)、水谷 賢史(東海大学工学研究科医用生体工学専攻) - VR技術の発展に伴い, 仮想物体との自然なインタラクションを実現する重量感覚提示手法の研究が重要な課題となっている.従来研究では視覚が中心であったが, 近年は複数の感覚器官間の相互作用であるクロスモーダル知覚を活用した手法が注目されている.本研究では, 視覚と聴覚のクロスモーダル効果を利用し, VR環境において落下衝撃時の映像と衝撃音の持続時間が重量知覚に与える影響を検証し, 効果的な聴覚刺激条件を明らかにする.

- 1E2-08

- マルチモーダル刺激が恐怖感および不安感に及ぼす影響の検討

〇太田 あかり(早稲田大学大学院人間科学研究科)、石川 博規(株式会社NTTドコモ)、西村 昭治(早稲田大学人間科学学術院) - 触覚提示技術の進展に伴い、VR等を用いて視覚・聴覚・触覚のモダリティを組み合わせたコンテンツの普及が予想される。こうしたコンテンツには、けがをするなどの恐怖感や不安感を引き起こすものが含まれうるが、モダリティの組み合わせによる恐怖感や不安感の相乗効果や危険性は十分検討されていない。本稿では具体的なシーンを用いて、モダリティの組み合わせパターンが恐怖感および不安感に与える影響を検証する。

- 1E2-09

- 取り下げ

- 1E2-10

- 食器の形状が摂食時の辛味と痺れの知覚に及ぼす影響

〇王 イウコン(法政大学)、大野 雅貴(立命館大学)、鳴海 拓志(東京大学)、ソン ヨンア(法政大学) - 視覚的情報が食体験に及ぼす影響が明らかになりつつあるが、先行研究は基本五味に注目しており、辛味や痺れに関する知見は少ない。本研究では図形と辛味の感覚間協応を食器の形状設計に応用し、異なる形状の食器が辛味と痺れの知覚に及ぼす影響を調査した。実験では、唐辛子と花椒を含む試料を異なる食器に載せて提供し、辛味と痺れを評価させた。その結果、器の形状によって辛味の期待値及び知覚強度が異なることが示唆された。

口頭発表10:10-10:50 、ポスター発表11:45-12:30

計測・認識

- 1F2-01

- 遠隔触診のための患部柔らかさ分布推定・可視化手法

〇海老名 光希(日本電信電話株式会社)、後藤 充裕(日本電信電話株式会社)、瀬下 仁志(日本電信電話株式会社) - 過疎化により遠隔診療の重要性が高まる中,基本的な診断法である触診は遠隔化の価値は高く,筆者らはこれまでに患部の柔らかさを取得する触診システムを開発している.本研究では取得した複数点の柔らかさ情報からその分布をサーフェスフィッティングにより推定するとともに,患部を3Dスキャンして得たモデルにその結果を重畳表示する手法を開発した.さらに,柔らかさが既知の試験片を用いた検証実験を通じて実際の柔らかさの分布に対応した結果が得られることを確認した.

- 1F2-02

- 身体動作指標に基づくアバタ間の移行容易性の可視化

〇小川 真輝(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)、横坂 拓巳(NTT コミュニケーション科学基礎研究所) - 現実の身体と異なる特性を持つアバタが多数提案され,能力や体験の拡張が実現されている.一方,場面や目的に合わせてアバタを円滑に乗り換えるための,アバタ間類似度に基づく自然な変身方法に関する知見は限定的である.本研究では,アバタ間での移行しやすさを可視化する「アバタ変身マップ」の構築を目指す.予備検討として,サイズや動作ゲインが異なるアバタを乗り換える際の移行しやすさを身体動作指標によって定量的評価・可視化する.

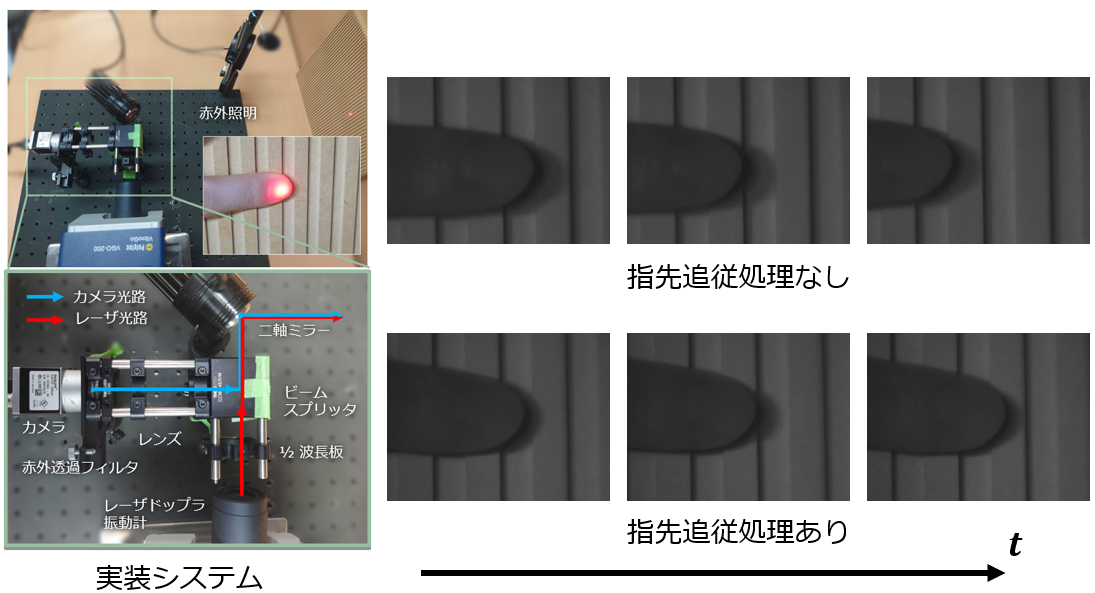

- 1F2-03

- ビジョントラッキングを用いた指先のレーザドップラ振動計測

〇立岩 悠翔(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 本研究では,指先と対象物体との接触時の振動を無拘束で計測することを目的とする.提案手法では,指先が物体と接触することで指先の微小振動が変化することに着目し,トラッキング用カメラをレーザドップラ振動計のレーザ参照光と同軸に配置し,二軸ミラーによって指先に追従させ微小振動を計測する.プロトタイプを実装し,異なる形状を持つ表面に対して接触時の指先振動を計測した.

- 1F2-04

- 照度センサを使用した四肢の動作計測手法の提案

〇佐藤 光流(湘南工科大学 大学院)、堀越 力(湘南工科大学 大学院) - 本発表では照度センサを利用した四肢の動作計測手法を提案する.照度センサを薄く伸縮性の高い布で覆う.力を加えた際に生じる筋肉の変形によって布が伸び縮みすると,布の繊維間の隙間が変化する.これによりセンサが受光する光量が変化し,この光量の変化を捉えることで筋肉の変形度合いを計測する.さらに,布の上からLEDで常に一定の光を照射することで,環境光による影響を排除し,安定した条件下での計測が可能である.

- 1F2-05

- 単一画像からの段階的視野拡張と3次元点群化とを統合したVR画像合成手法

〇的場 未奈(青山学院大学)、戸辺 義人(青山学院大学)、鷲見 和彦(青山学院大学)

- 1F2-06

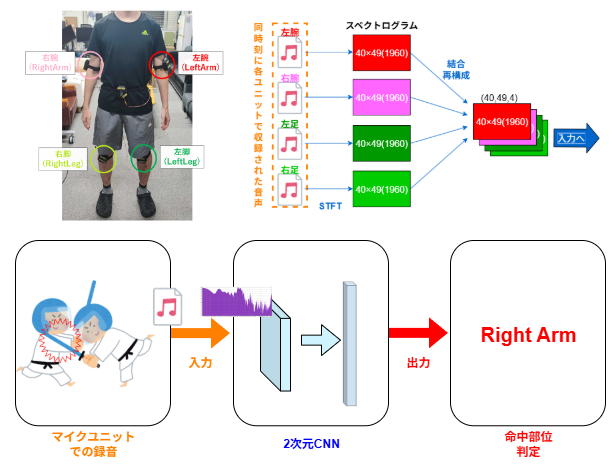

- 音声による接触判定システムの複数同時運用による全身化の検証

〇峰松 丈倖(電気通信大学)、前田 裕作(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学) - Augmented Sports化された剣術競技,Parabladeの実現にむけて,音声認識に基づく剣と身体の接触の有無・部位判定技術を開発してきた.これまで単一のマイクユニットで80-90%程度の精度を達成できることを確認した.本報告ではこのユニットを全身に複数配置することによる認識への影響を検証し,認識精度・速度の向上にむけた対策を実施したのでその結果について報告する.

- 1F2-07

- 建材統合型の静電容量計測による空間内の人間の接触・近接行動計測の基礎検討

〇小林 康平(武蔵野美術大学造形構想学部映像学科、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、新居 英明(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、張 佳楠(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、彭 涵睿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 部屋スケールの人間計測において、床や壁、天井など、建材に計測機能を統合する建材統合型アプローチが用いられてきた。従来は圧力分布計測が主に用いられており、人と物の接触を計測することができたが、近接の計測は難しかった。<#%BR%#>そこで本研究では、床と天井を電極とする静電容量計測により、接触だけでなく近接計測が可能なシステムを提案する。人間の位置や、家具や家具上に置かれた物への近接および接触状態の計測を実現した。

- 1F2-08

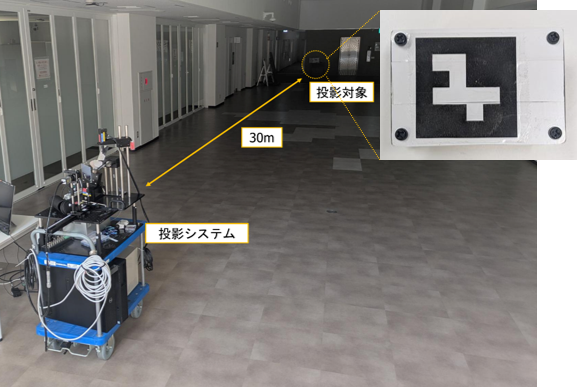

- 立体物への遠距離動的投影を目的とした赤外マーカーの試作

〇高橋 杏実(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 近年、数10m以上遠方の対象に動的なプロジェクションマッピング行う手法が提案されている。しかし、このような遠距離にある対象の姿勢計測にはまだ課題があり、対象の位置・姿勢6自由度すべてに整合する投影はまだ実現されていない。この問題の解決を目的として、ArUcoマーカーの原理と赤外光源を組み合わせた遠距離用赤外マーカーを開発した。本発表では、30m先の立体物姿勢推定で評価した結果を報告する。

- 1F2-09

- SOMA: Spatial Observation and Movement Archive HMDの空間構築機能を利用した行動分析ツールの提案

〇小柳 陽光(東京大学)

- 1F2-10

- 多点での筋状態推定のためのハードウェアを用いた高速処理手法の開発

〇長澤 達哉(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、足立 隆弘(ATR-Promotions)、野間 春生(立命館大学)

- 1F2-11

- センサ内蔵インソールを用いたスケートボードにおける足裏反力の分析

〇河村 倫輝(立命館大学)、宮本 賢昇(立命館大学)、街道 一翔(立命館大学)、小松 仁美(清泉大学)、寺前 達也(株式会社 国際電気通信基礎技術研究所)、野田 智之(株式会社 国際電気通信基礎技術研究所)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 本研究はスケートボード上でのCOPの計測が目的である。スケートボードの運動を理解するために身体重心(COG)と足裏反力中心(COP)の計測が必要不可欠であるが、スケートボード上でCOPの計測は困難である。そこで、MEMS触覚センサをインソールに複数組み込んだ靴デバイスを用いたCOPの計測方法を提案する。フォースプレートと靴デバイスから得たそれぞれのCOPを比較し、提案手法の計測精度を評価した。

- 1F2-12

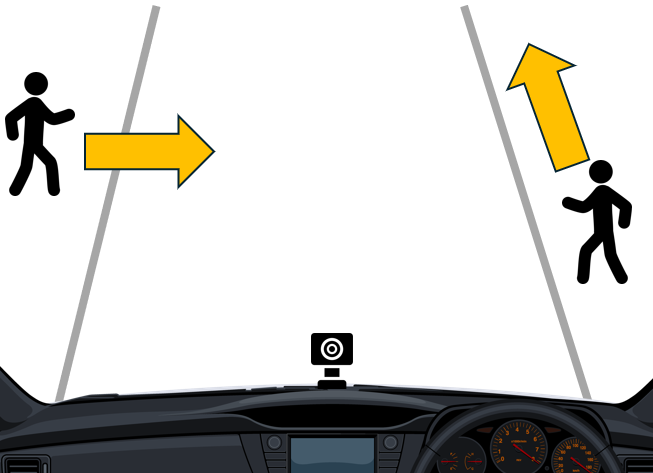

- 自動走行ストレス軽減に向けた車載カメラによる歩行者の移動方向推定の検討

〇御前 賢斗(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 自動運転の普及が進む中,自動運転レベル3では衝突の危険が生じた際に運転者の介入が求められる.特に歩行者との接触リスクに対しては,その情報を事前に提示し,ストレスを感じさせることなく,円滑なテイクオーバーを行うことが重要である.そのため,歩行者の検出だけでなく,その行動も考慮する必要がある.本研究では,車載カメラによる前方映像から,歩行者の移動方向の推定手法を提案し,搭乗者への適切な注意喚起による手法によって,自動走行ストレス軽減を目指す.

技術・芸術展示コアタイム12:40-14:20

(終日展示可能)

- 1G-01

- AR技術に基づく気象学学習のためのインタラクティブ技術の研究

〇王 大義(立命館大学)、望月 茂徳(立命館大学)、大島 登志一(立命館大学)

- 1G-02

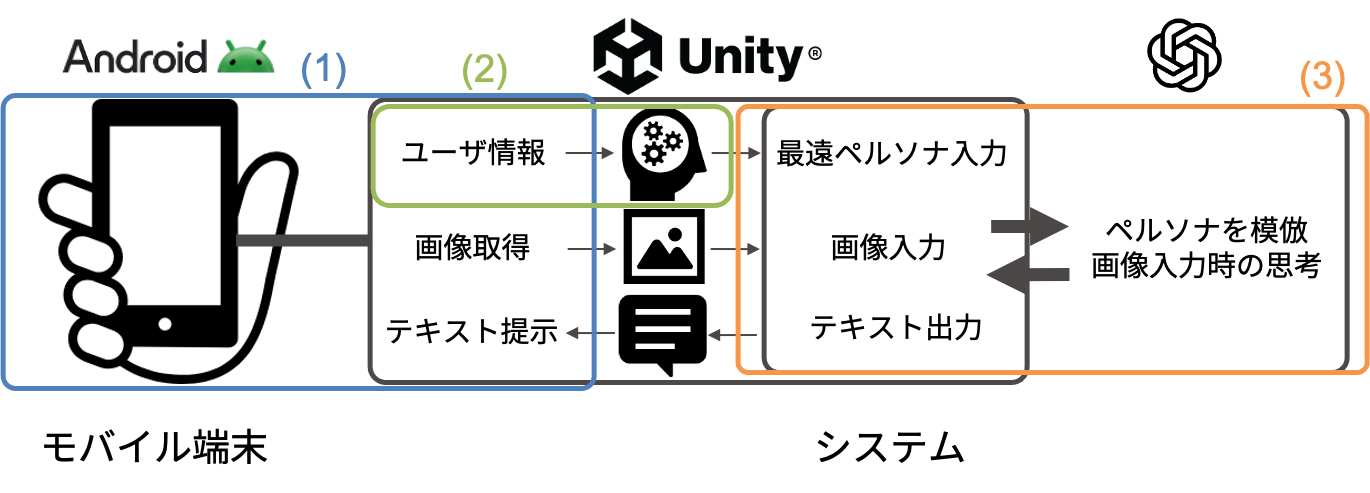

- HYOUI: マルチモーダル大規模言語モデルを活用した他者の思考体験ARシステム

〇河野 真有香(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、上垣外 英剛(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 大規模言語モデル (LLM) は工学的観点から人の模倣可能性が期待されている.LLMにペルソナを与え,ペルソナに応じた振る舞いをさせる研究が盛んである. 本展示では,マルチモーダル大規模言語モデル (MLLM) にペルソナと実世界の視覚情報を入力したときの視覚-言語処理を再現し,テキスト形式で提示するシステムを紹介する.本システムを発展させることで個人の視覚-言語処理特性に応じた指示・指導・支援のヒントを得やすくなると期待する.

- 1G-03

- インクルーシブな体験を促す複数人参加型インスタレーションの制作

〇中濱 佑太(立命館大学)、望月 茂徳(立命館大学)、大島 登志一(立命館大学) - インクルージョンの理念に基づき、障害の有無などに関わらず多様な人々が共に参加可能な、非対称のインターフェースを備えた複数人向けの体験型の映像インスタレーションを制作した。本作品は二人一組の参加者が協力して体験を行う。一人が太鼓を叩き、その後もう一人がカメラに向かって瞬きをすると、花火などが打ち上がる映像を見られる。本作品の体験を通じて,多様な人々が参加する共生の意義を感じる機会の創出を目指す。

- 1G-04

- 360度プロジェクションマッピングのアプリ開発

〇永野 佳孝(大阪電気通信大学)、杉森 順子(日本工業大学) - 自由曲面で構成された立体物に対して,4台のプロジェクタを90度間隔に配置して各映像を立体物に合わせてピクセル単位で幾何補正して投影することで,360度プロジェクションマッピングを実現できる.この実現を簡便に行うために,PC1台で4台のプロジェクタと幾何計測の4台のカメラを制御する専用のアプリを開発した.本展示でその詳細を報告する.

- 1G-05

- 仮想の視点と手の操作によるPseudo-haptics

〇渡部 理久(三菱電機株式会社、東京大学)、伊藤 充(三菱電機株式会社)、髙橋 哲史(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、伴 祐樹(東京大学) - 本研究では,仮想環境における大きな身体運動の際に,仮想視点と仮想手を同時に操作することで,知覚重量を増強する手法を提案し評価する.<#%BR%#>Pseudo-hapticsを用いた先行研究では,主に仮想手の操作のみに着目していたが,本研究では,仮想視点の操作を加えることで,知覚重量の変調を増幅できると仮定した.<#%BR%#>実験では,仮想手と仮想視点の動きをそれぞれ調整し,その組み合わせによる影響を評価した.<#%BR%#>結果として,仮想手の操作,仮想視点の操作のどちらも知覚重量を増強し,二つを組み合わせることで単独操作よりも大きく知覚重量を変調できることがわかった.

- 1G-06

- AR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響 −把持端末の重量の効果−

〇田辺 隼人(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、片岡 佑太(立命館大学)、森 尚平(University of Stuttgart)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - AR技術は,携帯端末に追従する表示領域を追加することで情報を拡張できる.一方,AR拡張ディスプレイは物理的な制約を持たないにも関わらず,重さ知覚に影響を与えることが報告されている.本研究では,システムを刷新する過程で端末を軽量化し,先行研究と同様にAR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響を調査したが,同様の傾向は確認できなかった.そこで,端末の重量を変更する追加実験を行い,重さ知覚への影響を分析した.

- 1G-07

- 手首への振動提示による日本酒の味わい変化に関する質的分析

〇小西 優多郎(東京大学大学院学際情報学府)、畑田 裕二(東京大学大学院情報学環)、韓 燦教(東京大学大学院情報学環)、苗村 健(東京大学大学院情報学環) - 味わいは単一の静的な感覚ではなく,複雑で動的な時系列変化を伴う体験である.しかし,これまでのクロスモーダル研究の多くは静的な味覚にとどまり,味わいの時系列変化に働きかけるような実践は限られていた.本研究では,口内で時間とともに変化する日本酒の味わいをより豊かに感じられるよう,手首への振動提示によるクロスモーダル効果をマイクロ現象学的手法によって検討する.特に,味や香りの時系列変化に着目し,振動がそれらの主観的な味わい体験にどのような質的変化をもたらすかを明らかにする.

- 1G-08

- ピンチ力に応じた視覚フィードバックによる重さ感提示

〇小林 修也(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VR空間での重さ感提示手法として視触覚クロスモーダルを用いた手法が注目されてきた.しかし,それらの手法の多くはMR環境で利用することが難しい.本研究では,仮想物体を把持した時の力に応じて物体がずり落ちるという視覚フィードバックによってMR環境でも利用可能な重さ感提示手法を提案した.実験により,提案手法によって重さ感の提示が可能であるが,異なる重さ感の提示はできないことが示唆された.

- 1G-09

- A Preliminary Study on How Floor Tactile Texture Affects the Floating Experience in Virtual Reality

〇夏 梓程(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、沈 家宜(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、仮想空間における浮遊体験に対して、床の触覚テクスチャが体験者の浮遊感に与える影響について予備的検証を行った。視覚と触覚のクロスモーダルな効果を検証するため、3Dプリンタで作成した床のテクスチャを用い、床モジュールに振動フィードバックを組み込み、さらに、ユーザーテストを通じてその効果を評価した。

- 1G-10

- シャコパンチ

〇安藤 暢恭(名城大学)、穴田 晃暉(名城大学)、大矢 征未(名城大学)、小川 昂太(名城大学)、荻野 悠月(名城大学)、木口 こころ(名城大学)、菅本 和希(名城大学)、久田 工(名城大学)、栁 則行(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - モンハナシャコのパンチは、高速で打ち出される衝撃と、その直後に発生するキャビテーションによる水中衝撃波という、二重の衝撃が特徴である。本作品ではこの二重の衝撃を再現する装置を通じて、体験者はモンハナシャコになりきり、シャコパンチ特有の感覚を体感できる。この体験を通して、シャコパンチのユニークさを感じてもらうとともに、シャコそのものへの興味を持ってもらう。

- 1G-11

- ぱんとまいむ?

〇中野 友結(大阪芸術大学)、大原 夏音(大阪芸術大学)、箕輪 一彩(大阪芸術大学)、巽 日向子(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - VR体験中の動作は外部から奇妙に見え、羞恥心を生むことがある。本企画では、VR体験者に身体を使うタスクをゲームとして与えることで動作に意味を持たせる。外部からはその動きがパントマイムのような表現として映り、さらにMRによる演出により観察者にも楽しさを提供できるため、体験者の心理的抵抗を軽減しつつ、視点の多様性と新たな体験価値を創出する。

- 1G-12

- 感情を絞る

〇大谷 碩(関西学院大学)、時岡 周平(関西学院大学)、清崎 友翔(関西学院大学)、瀬川 湧斗(関西学院大学) - 本企画は,目に見えない感情を「絞る」という身体的動作を通じて体験するVRシステムを構築する.体験者は,自作の絞り型デバイスを握ることによって,VR空間上の人物が表出する感情を,デバイスからの振動,温度,電気刺激といったフィードバックを通じて体感する.絞り型デバイスを絞ることによって,VR空間上の人物の感情の種類や強度を変化させるという能動的な体験をすることができる.

- 1G-13

- .スイッチ

〇田村 倭都(大阪芸術大学)、美越 崇矢(大阪芸術大学)、岡部 優音(大阪芸術大学)、宮崎 菜々美(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - .スイッチは、SR技術を用いて選択と分岐を体験するVR作品。過去の選択をやり直せるが、選ばなかった道の痕跡が現実を揺らす。「選ぶ」とは何か、「変えられる現実」とは何かを観る人に問いかける。

- 1G-14

- 環境光変動にロバストな紙吹雪へのレーザーパターン投影手法

〇地徳 涼音(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 紙吹雪に光を動的に投影することで紙吹雪が光輝く新たな演出が可能になることが期待される.これまでに,カメラ画像から紙吹雪の輪郭を検出し,その中心位置に応じてレーザーで模様を投影するシステムを開発した.本研究ではこれに加えて,紙吹雪にレーザーを投影する際に赤外光照明を用いることで、環境光の影響を受けにくくし、明所・暗所を問わず紙吹雪の安定した検出を可能にした.

- 1G-15

- メタバース環境における手書きスケッチの3次元オブジェクト変換システム

〇倉井 龍太郎(奈良先端科学技術大学院大学)、畑田 裕二(東京大学)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究ではメタバース空間でのインタラクティブな3Dコンテンツ制作を実現する手書きスケッチ変換システムを提案する。このシステムにおいてユーザーは空間内でペン型ツールを用いて3D軌跡を描く。システムは生成AIを用いて描かれた軌跡から3Dオブジェクトを生成しメタバース内に配置・共有することができる。このシステムの利用により、複数ユーザーが共有空間で手軽に3Dオブジェクトを創造・共有できる環境を実現した。

- 1G-16

- デジタル空間上の自己を現実空間に共在させる手法と効果に関する考察

〇村留 一舞(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Armstrong Mark(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - ビデオ会議やSNS,メタバース空間においては,フィルターやアバターを用いて外面的自己を切り替え,他者とのあいだにある種のレイヤーを挟むコミュニケーション手法が普及している.本研究では,そのような別レイヤーの世界を現実空間にオーバーラップさせる体験の生成を試みる.日常空間に配置したディスプレイを用いて,異なるレイヤーの自己像,世界を呈示することにより,鏡像認知と異なるレイヤーの重なり体験を探る。

- 1G-17

- VR理科教材の自学習効果の検討

〇金森 結良(秋田県立大学大学院)、寺田 裕樹(秋田県立大学)、猿田 和樹(秋田県立大学)、陳 国躍(秋田県立大学) - 本研究は,家庭での自習を想定し,先行研究で開発された「電流と磁界」単元向けVR教材に操作導入シーンを実装した.中学生を対象として,先行研究と同様に教科書群とVR教材群との比較評価を行った.自習前後のテストと操作性(SUS),VR酔い(SSQ)を評価した.その結果,事前操作導入により操作への安心感と理解度の向上は確認できた.しかし,SUSおよびSSQともに統計的有意差は認められなかった.

- 1G-18

- 自主的な防災学習の促進に向けたゲーミフィケーションコンテンツの開発に関する研究

〇辻 友顕(大阪電気通信大学)、中原 匡哉(大阪電気通信大学)、塚田 義典(麗澤大学)、梅原 喜政(摂南大学)、多田 豊(愛媛大学)、上月 康則(徳島大学)、安藤 ゆかり(兵庫県立大学大学院)、加藤 優知(大阪電気通信大学大学院) - 我が国では、能登半島沖地震や伊豆山土砂災害をはじめとする地震や土砂災害などの自然災害が多発している。しかし、多くの人々が災害に対する恐怖心を持ちつつも、自主的に防災知識を学ぶ機会が少なく、自分事として捉える意識が希薄となっている課題がある。そこで、本研究では、自主的な防災学習を促進するため、ゲーミフィケーションを取り入れた防災学習コンテンツを開発し、その有用性をアンケート調査により評価した。

- 1G-19

- 裸眼立体視ディスプレイ複数台連動表示による新たな解剖学教育手法

〇板宮 朋基(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、中野 亜希人(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、町田 有慶(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、志賀 華絵(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、天野 カオリ(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座) - 神奈川歯科大学歯学部では主に2年次に講義と実習で解剖学の教育を行っている。複雑な人体構造の把握と剖出手技の修得は初学者には難易度が高い。歯学部は医学部より実習時間が少なく、効率的な学修を行う必要がある。本研究では、複数台の27インチ裸眼立体視ディスプレイを縦に並べて配置し連動表示することによる新たな解剖学教育手法を開発した。人体3DCGモデルを実物大で立体表示できるため、高い教育効果が示唆された。

- 1G-20

- バーチャルリアリティを用いた脳卒中患者体験による患者への理解の変化

〇金 民教(東京大学)、金谷 崇文(東京大学)、矢崎 友基(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 脳卒中の病態は多様であり,物理的な器具による障害者体験は教育に有用だが,表現できる病態に限界がある.本研究では,体験者の脳卒中患者への理解を推進することを目的として,身体の片側の随意的な運動ができなくなる片麻痺,及び左右片側の視空間の認知が障害される半側空間無視を体験できるVRシステムを開発した.体験後の主観評価や非構造化インタビューを通して体験システムの有効性を検証した.

- 1G-21

- フレキシブル基板をコイルおよび振動体とした高密度触覚ディスプレイ(第一報)- 試作および心理実験による原理検証 -

〇兵頭 伸(電気通信大学)、藤 亘輝(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 従来の触覚ディスプレイは,高密度の触覚提示を行うために特殊な素材が必要になるものが多い.本研究では,フレキシブル基板と磁石を用いた1mm間隔の高密度触覚提示方法を提案する.磁石の近傍に設置されたフレキシブル基板に電流を流すことにより,ローレンツ力を発生させ,振動触覚を提示する.

- 1G-22

- 高周波振幅変調波に対するしびれ感を低減する振動提示条件の評価

〇赤井 崚真(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 連続した高周波振幅変調波を身体へ提示すると,しばしばしびれ感が生じ,不快に感じることがある.そこで我々は,このしびれ感を軽減する手法として,振幅変調波生成時にそのキャリア振幅を周期的に低減させる手法を提案した.本研究では,被験者実験を通して提案手法における最適な振幅の低減率を明らかにする.また,提案手法を用いた場合と,波形全体の振幅を一様に低減させた場合とで,振動の知覚強度を比較検証する.

- 1G-23

- 環境温度が温度情報による材質識別に与える影響(第3報):環境温度提示時間の影響に関する調査

〇濱口 美月(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、Ho Hsin-Ni(九州大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は,環境温度知覚が温度情報による材質識別に与える影響を明らかにすることを目的としている.特に今回は環境温度に身体が晒される時間の影響に関して調査を行った. 3つの異なる環境温度条件(15℃,25℃,40℃)下で、5種類の実物体を用いた材質識別実験を,環境温度提示時間10分と0分の2条件で実施した.

- 1G-24

- 触力検査:触力指標で可視化する触覚感度評価の開発と検証

〇許 奕豪(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、梅原 路旦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、株式会社commissure)、西浦 弘美(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、田中 由浩(名古屋工業大学)、石戸 奈々子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、石川 博規(株式会社NTTドコモ)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 多様な触覚特性を理解することは,インクルーシブな環境づくりや,感覚的ニーズの異なる個人への支援において重要である.触覚の多様性を視覚・聴覚検査のように短時間で評価するため,本研究は複数の周波数における振動検出閾値を測定し,それらを統合した数値「触力」を検査し,グラフと共に可視化できる「触力検査」を提案する.実験・ワークショップを通じて,触力と主観的な触感過敏・鈍麻との関連性を検証し,手法の有効性を評価する.

- 1G-25

- VR訓練の効果向上に向けた熱・振動刺激による残効提示を用いた拍動性疼痛の提示

〇土川 優理(東京大学)、鷹觜 慧(東京大学)、藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 近年、VRを用いた職業やスポーツの訓練が行われているが、訓練効果を向上させるためにはバーチャル空間における身体所有感が重要である。本研究では、バーチャル空間での作業中のミスによる怪我をシミュレーションし、熱・振動刺激を残効として提示することで拍動性の疼痛を錯覚させる手法を提案する。

- 1G-26

- 爪からの加振による指腹部触覚センシング(第4報) 確率重み付けによるエッジ方向の連続値推定

〇今 笙羽(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 我々はこれまで、爪に偏心モータとIMUセンサを搭載し、爪からの振動を計測することで、指腹を覆うことなく指腹の接触情報を推定することを試みてきた。しかし、これまでは学習した接触対象のみしか推定できず、また連続的な推定値の算出が困難であった。本稿では、推定確率の重み付けから推定値を連続値として算出する手法を提案する。指で触れたエッジの方向を連続値として推定可能かどうか検証を行った。

- 1G-27

- 空中超音波における圧覚増強の要因分析: 振動分布面積と位相差の効果

〇森崎 汰雄(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、宇治土公 雄介(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所) - 超音波を集束させると、その焦点には数グラムの力が生ずる。近年、この力の点を数Hzでうごかすことで、10倍程度強い圧覚が提示できることが示されきた。しかし、この増幅を引き起こす知覚メカニズムは不明である。本研究では、この圧覚増強効果について、皮膚に生じる振動と刺激面積の観点から調査する。

- 1G-28

- 透明吸引部と可視光を用いた同一部位への圧覚・温覚提示モジュールの開発とHMDとの統合

〇亀岡 嵩幸(九州大学) - 本研究では,ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を用いたバーチャルリアリティ(VR)体験における没入感向上を目的として,吸引および可視光を利用した圧覚・温覚提示装置をHMDに統合する手法を検討する.本モジュールは光造形3Dプリンタを用いて作成した透明吸引孔と高輝度LEDより構成され,吸引圧錯覚による圧覚と可視光による光熱を空間的に同一の部位へ提示する.HMDへの内蔵とVRアプリケーションの開発を行い,デモンストレーションを行った.その結果,バーチャルオブジェクトの熱および圧覚を同時に提示することに成功した.

- 1G-29

- 各指先接平面の動的な傾き操作による剛性・慣性提示

〇太田 裕紀(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 視触覚メディアが一般に利活用される一方で,触覚メディアは未だ発展途上にある.特に触覚提示装置の開発において,触覚的な表現力と機構の煩雑さのトレードオフが既存手法の多くに通底する課題である.本研究では,簡素な機構を用いたバーチャルオブジェクトの把持・操作感覚提示を目的として,各指先接平面の傾き操作を用いた形状・剛性・慣性提示手法を提案する.

- 1G-30

- SOMA: Spatial Observation and Movement Archive HMDの空間構築機能を利用した行動分析ツールの提案

〇小柳 陽光(東京大学)

OS14:30-15:50

私たち、博士になりました!- Emerging haptics Ph.D. researchers in 2025-

- OS1A4

- 私たち、博士になりました!- Emerging haptics Ph.D. researchers in 2025-

萩森 大貴(株式会社NTTドコモ)、伊東 健一(Diver-X 株式会社)、牛山 奎悟(東京大学)、吉元 俊輔(大阪大学)、蜂須 拓(筑波大学)、佐瀬 一弥(東北学院大学)、〇田辺 健(産業技術総合研究所)、雨宮 智浩(東京大学) - 博士進学を検討している学生,博士進学の勧め方に悩む大学教員,および博士人材の育成に関心をもつ企業関係者を主な対象として,ハプティクス分野における博士号取得に焦点を当てたオーガナイズドセッションを企画する.本セッションでは,近年博士号を取得した3名の若手研究者を招き,彼らが実際に体験した博士課程での研究生活,論文執筆・投稿の過程,学振の申請,留学経験,国際会議への挑戦などについて,率直かつ具体的に語っていただく.登壇者の経験談を起点とし,博士課程進学の意義や課題,今後の研究分野の活性化に向けた提案を含むディスカッションする.

OS14:30-15:50

香りのムネモシュネ 〜香りを用いた記憶/感情の喚起による高臨場感の実現は可能か?〜

- OS1B4

- 香りのムネモシュネ 〜香りを用いた記憶/感情の喚起による高臨場感の実現は可能か?〜

岩﨑 陽子(嵯峨美術短期大学)、松本 泰章(嵯峨美術大学)、〇松倉 悠(電気通信大学) - 香りの情動訴求効果を回想法に応用する例が報告されている.嗅覚では統一的な感覚提示が難しいが,記憶や感情と上手く結び付けば特定の場面を鮮明に想起させ,高臨場感を実現できる可能性がある.本OSでは参加者を香りのムネモシュネ(記憶を司るギリシャ神話の神)になぞらえ,参加者自らが香りを構成して想起した場面について話し合う.映像や香りの抽象度を変えて繰り返し行いながら,提案手法の実現可能性について議論する.

OS14:30-15:50

五感プロジェクション

- OS1C4

- 五感プロジェクション

天野 敏之(和歌山大学)、柳田 康幸(名城大学)、牧野 泰才(東京大学)、〇宮藤 詩緒(東京科学大学) - 視覚・嗅覚・触覚といった感覚の投影や拡張をテーマに,各感覚の表現に関わる3名の研究者をお招きし,講演とパネルディスカッションを行う.映像,香り,触感などを用いた表現を起点に,感覚の境界を越える知覚体験や,それを支える技術の応用可能性について議論する.

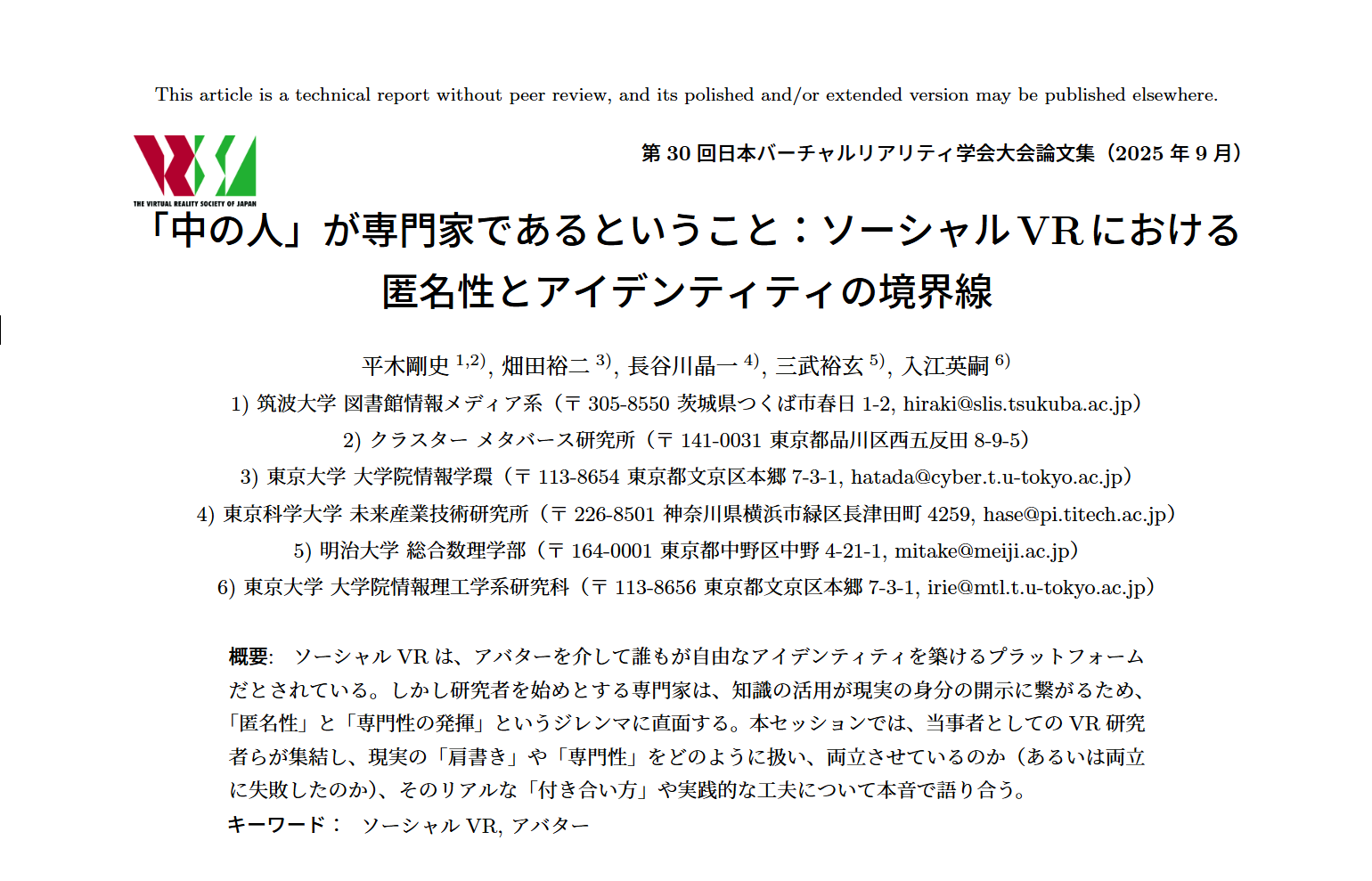

OS14:30-15:50

メタバースとドキュメンタリー:人生経験の記録と共有に向けて

- OS1D4

- メタバースとドキュメンタリー:人生経験の記録と共有に向けて

〇鳴海 拓志(東京大学)、畑田 裕二(東京大学、テレコムスタッフ)、明仁 絵里子(テレコムスタッフ) - メタバースはさまざまな人生経験をコンテンツ化して共有できる場であり,同時にさまざまな人生経験が展開される場でもある.さまざまな経験やメタバースで起こる出来事を記録し共有する方法論を確立していく上では,事実を記録することを目的としながらも,表現者の視点や意図が組み込まれて作成されるドキュメンタリーの方法論が参考になると考えられる.本セッションでは,ドキュメンタリー制作者を招き,制作者が何を意識してドキュメンタリーを制作しているかを共有していただいた上で,メタバースにおいて人生経験を記録・共有する方法論について一緒に考えていく.

OS16:00-17:20

インタラクティブ・セラピーとその社会実装

- OS1A5

- インタラクティブ・セラピーとその社会実装

宮﨑 敦子(東京大学)、佐々木 智也(東京大学、東京理科大学)、山村 浩穂(東京大学、慶應義塾大学)、戸原 玄(東京科学大学)、山口 浩平(東京科学大学)、浅井 龍太(エイベックス・アライアンス&パートナーズ株式会社)、木村 信之(TOPPAN株式会社)、佐藤 洋(カシオ計算機株式会社)、松村 貴光(株式会社ビートオブサクセス)、柴田 成(東京大学)、江畑 遼祐(広尾学園高校)、〇檜山 敦(一橋大学、東京大学) - VRや音楽などのインタラクティブ技術の活用は高齢期における運動機能・認知機能・運動機能の維持向上プログラムとして自発的な運動と認知的インタラクションを引き起こす効果と、能動的な参加を促す効果が期待される。本OSでは、様々な専門の視点から、インタラクティブ・セラピーの研究開発と地域での社会実装へ向けた現場の視点からのパネルディスカッションと技術展示を行う。

OS16:00-17:20

テレイマージョン技術研究会20年の軌跡と今後の展望

- OS1B5

- テレイマージョン技術研究会20年の軌跡と今後の展望

〇小木 哲朗(慶應義塾大学)、宮地 英生(東京都市大学)、江原 康生(大阪電気通信大学)、石田 智行(福岡工業大学) - テレイマージョン技術研究会は,2006年の第1回研究会から来年で20年目を迎える.本OSでは,テレイマージョン技術研究委員会のメンバーにおける,これまでの20年の活動を踏まえ,現在の取り組みや今後の展望について議論する.

OS16:00-17:20

遠隔医療・福祉をめざしたテレイグジスタンスの最新動向

- OS1C5

- 遠隔医療・福祉をめざしたテレイグジスタンスの最新動向

〇加藤 史洋(東京電機大学/早稲田大学)、葛岡 英明(東京大学)、蔵田 武志(産業技術総合研究所)、スノウ ピーター(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン) - COVID-19の世界的な感染を経て遠隔から利用可能な医療/福祉の要請が高まっている.本OSでは,テレイグジスタンスやVR,ロボット機器を用いたリハビリや診察の研究で著名な先生方を日英からお招きし,ご講演を頂戴する.また,パネルを開催する.

OS16:00-17:20

天使の輪っかの味を作ろう 〜コンテンツから考える味覚インタフェースの未来〜

- OS1H5

- 天使の輪っかの味を作ろう 〜コンテンツから考える味覚インタフェースの未来〜

〇中野 萌士(東京大学)、松倉 悠(電気通信大学)、谷川 智洋(東京大学)、横井 総太朗(東京大学)、大原 嶺(東京大学)、村山 皓平(東京大学)、柳田 康幸(名城大学)、鳴海 拓志(東京大学)、和田 有史(立命館大学)、大野 雅貴(立命館大学) - 本セッションでは,「天使の輪っかの味」のような抽象的なお題に対して,事前に編成されたチームがそのイメージをもとに調理を行い,完成した味を審査員が実食して評価する形式のワークショップを実施する.またその結果をもとに,面白い味とはどのようなものであるのかについて議論する.さらにパネルディスカッションを通じて,コンテンツを起点とした味覚インタフェースの設計アプローチについて議論し,味覚をめぐるインタラクションの未来像を探る.