Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:50-10:30 拡張・複合現実2

座長:竹村 治雄(教育テック大学院大学)

- 2E2-01

-

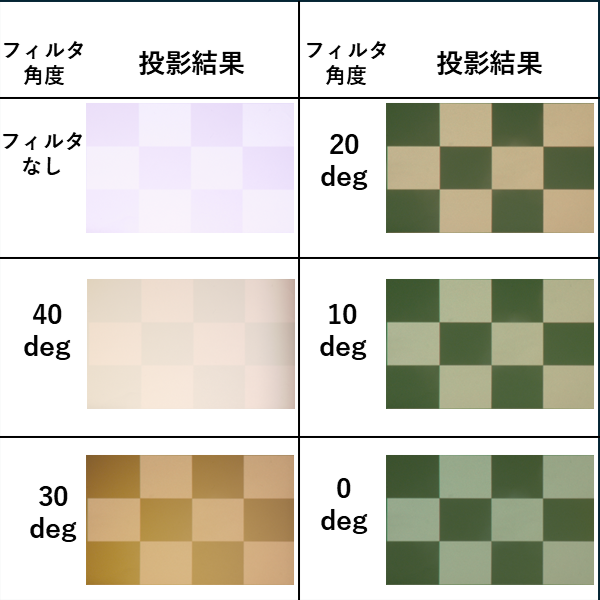

狭帯域3バンドパスフィルタによる明室環境でのプロジェクションマッピング

〇園田 雄基(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 本研究では、明室環境でのプロジェクションマッピングにおける照明光と投影光の重畳によるコントラストの低下を改善するため、波長選択性を持つ光学フィルタを用いたシステムを提案する。まず、特定の波長成分のみを含む照明光を実現するため、照明周囲に光学フィルタを設置する。次に、その波長成分に対して透過率が低いフィルタを投影対象周囲に配置することで、照明光の影響を抑制し、コントラストの改善を図る。

- 2E2-02

-

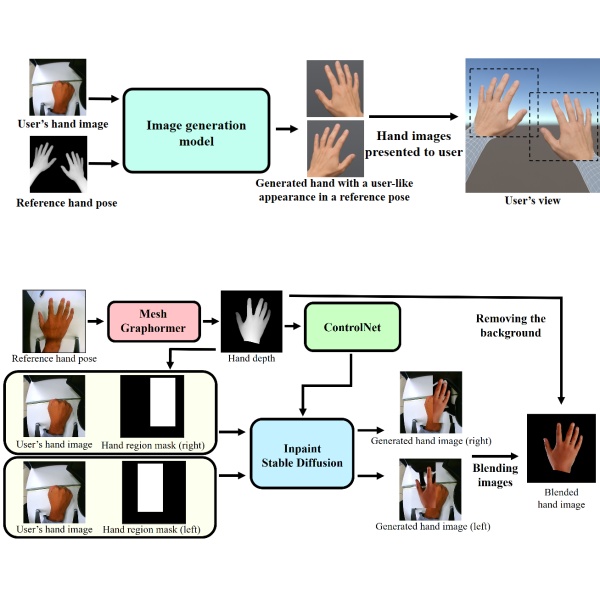

生成AIを用いた手画像の生成によるリアルなバーチャルハンドの提示

〇高橋 堅汰(埼玉大学)、入山 太嗣(埼玉大学)、小室 孝(埼玉大学) - バーチャルハンドの外見がユーザーの実際の手に近いほど、それを自己の身体の一部として自然に受け入れやすいことが示されている。本研究では、ユーザーの実際の手の外見に近い手画像を簡易に生成し、VR空間上で提示する手法を提案する。拡散モデルを活用し、ユーザーの手画像と目標の姿勢情報を条件として用いることで、本人の手と見た目が近い任意姿勢の手画像を生成する。

- 2E2-03

-

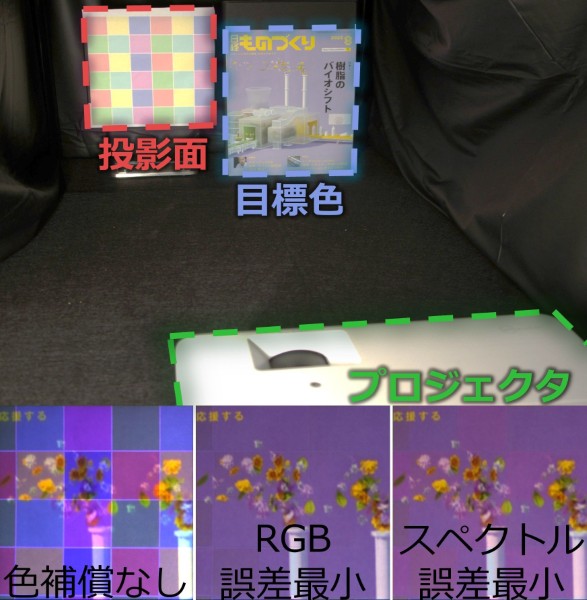

ハイパースペクトルカメラを用いたプロジェクタ色補償のユーザ調査による色知覚評価

〇前田 恵照(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - プロジェクションマッピングにおける色ずれ問題の解決する方法としてハイパースペクトルカメラを用いて目標色と投影結果のスペクトル画像誤差を最小化する手法がある.しかし,RGBプロジェクタを用いたスペクトル画像誤差最小投影時にRGB画像誤差が残る問題があり,ユーザへの影響が不明であった.最小化する誤差の違いを評価するユーザ調査の結果,スペクトル画像誤差よりRGB画像誤差が色知覚に強く影響することが示唆された.

- 2E2-04

-

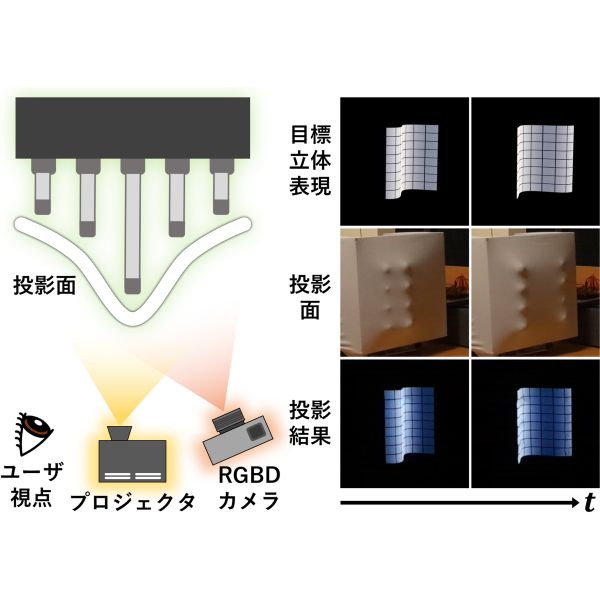

目標形状に応じた投影面のオンライン変形と立体視プロジェクションマッピングによる動的立体表現

〇中尾 都史也(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 複数台のリニアアクチュエータを用いて投影面を変形し、その上にプロジェクションマッピングを行うことで奥行きの大きい立体表現を忠実に知覚させる手法があったが、静的な立体表現にとどまっていた。本研究では、時間的に変化する目標立体表現の形状に合わせて投影面の変形とプロジェクションマッピングを行う手法を開発し、動的な立体表現を目指す。本発表では手法の実装と被験者実験による立体感の評価結果について述べる。

- 2E2-05

-

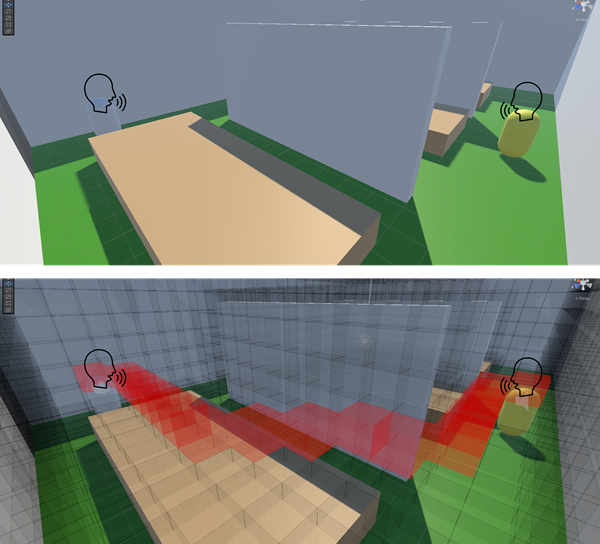

リアルワールドメタバース実現に向けたクロスバース・プラットフォームの構築 (2) ―実時間音声伝達機構の設計と開発―

〇大塚 陸斗(立命館大学大学院)、中村 文彦(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学) - 我々は,現実世界を起点としたメタバースであるリアルワールドメタバースを実現すベく,現実世界と仮想世界を相互に行き来可能なクロスバース・プラットフォームの構築を目指している.その一例として大学のキャンパスを舞台としたクロスバース・キャンパスを構想しており,そこでは,現地と遠隔地に存在するユーザ同士が,身振り手振りだけでなく,音声でもコミュニケーションを取ることが可能なシステムの構築を目標としている.本研究では,音源の位置がリアルタイムに変化するクロスバース・キャンパスにおいて,臨場感と没入感を損なわない自然な空間音響の開発と,低遅延でスケーラビリティのある音声通信システムの開発を行う.

- 2E2-06

-

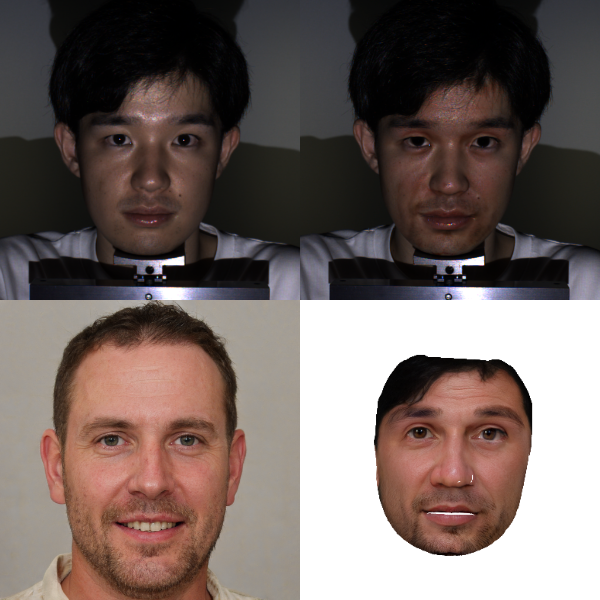

映像投影による他者の顔への視覚的変容に向けた画像生成手法の検討

〇羽山 大智(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - ものまねメイクと呼ばれる手法により,本来の顔の骨格を変えることなく特定の他者への見た目の変容が可能である.同手法は,化粧を用いた肌の色,皺の位置,立体感等の操作により,見た目を他者に近づけている.本稿では,顔への投影により同様の効果を得るための方法について検討を行う.具体的には,StyleGANベースの画像生成とメッシュ変形を用い,主要な顔パーツの位置を保った状態で変容目標に近づく投影像の生成手法を提案する.

- 2E2-07

-

パントマイム「見えない壁」の習得をサポートする拡張現実ミラーシステム

〇山根 駿矢(東北大学)、鏡 慎吾(東北大学) - 本研究では,空間に手を固定する技能の習得を支援する拡張現実ミラーシステムを提案する.このシステムでは,ミラーの裏側に手を固定する目標を表示したディスプレイを設置する.視点位置によらず目標を空間中の特定位置に表示できることで,ミラーを通して自身の動きを観察するユーザが手のひらを固定しやすくなることをねらう.さらに目標位置との奥行方向のずれを示すガイド情報も導入し,手のひらの固定のしやすさを検討する.

- 2E2-08

-

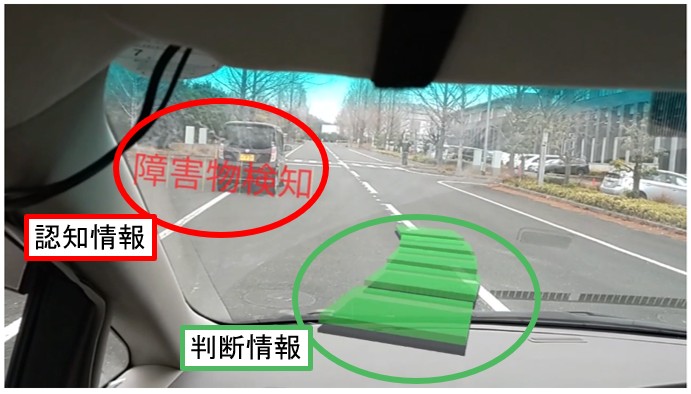

自動走行中の障害物回避時にAR情報提示が信頼感に与える影響

〇重藤 瞭介(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、ブタスラック イシドロ(奈良先端科学技術大学院大学)、神原 誠之(奈良先端科学技術大学院大学、甲南大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 本研究では,自動走行システムによる認知・判断のAR情報提示が搭乗者の信頼感に与える影響を実環境で検証した.特にARによる「障害物検知」と「予測経路」の情報提示が搭乗者の信頼感に及ぼす効果を評価した.自動運転レベル3を想定した車両において6名の被験者を対象にAR提示あり/なしで走行実験を実施した.主観評価によるアンケートの結果,提案手法は自動走行システムへの信頼感の増加を促す傾向が示された.

- 2E2-09

-

リアルワールドメタバース実現に向けたクロスバース・プラットフォームの構築 (1) ―3次元マップの生成と選択的配信機構―

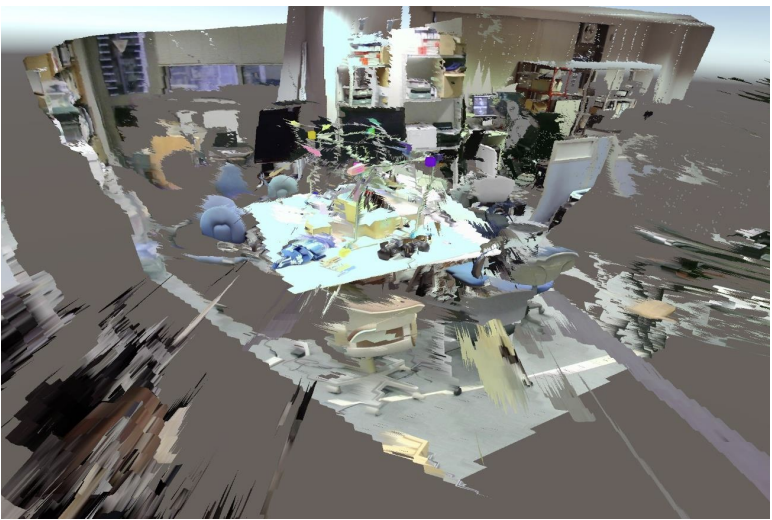

〇柳澤 祥太(立命館大学大学院)、中村 文彦(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学) - 我々は,現実世界とメタバースを融合したリアルワールドメタバースの実現に向け,クロスバース・プラットフォームの構築を進めている.実現に向けた課題の1つとして,実空間を如何にしてデジタルツインとしてVR空間上に再現するかという点がある.近年,デジタルツインの3次元再構成⼿法として,3D Gaussian Splattingが注⽬されている.本研究では,⼤規模な3次元マップの⼀部分を選択的に配信することで,本手法がクロスバース・プラットフォームに導入可能か検討する.

- 2E2-10

-

Apple Depth Proを用いた空間再構成

〇藤井 健太郎(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学)、加藤 巧己(岐阜大学)、齋藤 大智(岐阜大学) - 単眼深度推定を行うDepth AnythingとApple Depth Proを比較した結果、精度はDepth Proが優れていた。真値1.6~2.2mに対する平均誤差は実測で約0.45mであり、公称のδ₁スコア約50%と整合的であった。そこで3台の単眼カメラとDepth Proの深度を用いて、実時間三次元空間の再構成を試みたが、この誤差では空間の張り合わせ精度は実用的なレベルでは無かった。

- 2E2-11

-

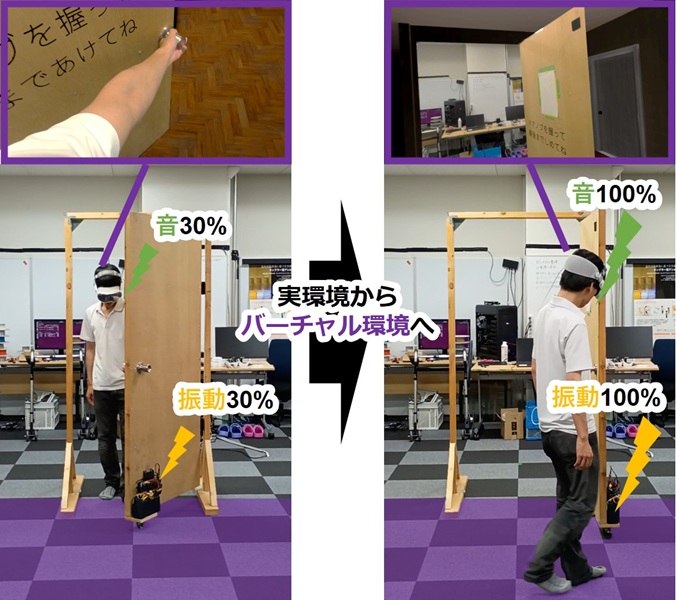

物理ドアを用いた実環境とバーチャル環境のマルチモーダル遷移における音と振動の漏れ出し効果がユーザ体験に与える影響

〇萩森 大貴(NTTドコモ)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、山田 祐樹(NTTドコモ)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、頭川 裕紀(NTTドコモ)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 物理的なドアを用いたマルチモーダルな遷移手法が実環境とバーチャル環境のシームレスな接続に貢献することが知られている.新たにワイヤレスなヘッドマウントディスプレイでこれを開発した.さらに,ドアの開閉に応じてバーチャル環境の音量を増減しドアも振動させる聴覚および触覚提示機能を追加した.本研究では,このドア手法が伝統的な遷移手法のポータル手法に比べて十分なユーザ体験の向上効果があることを明らかにする.

- 2E2-12

-

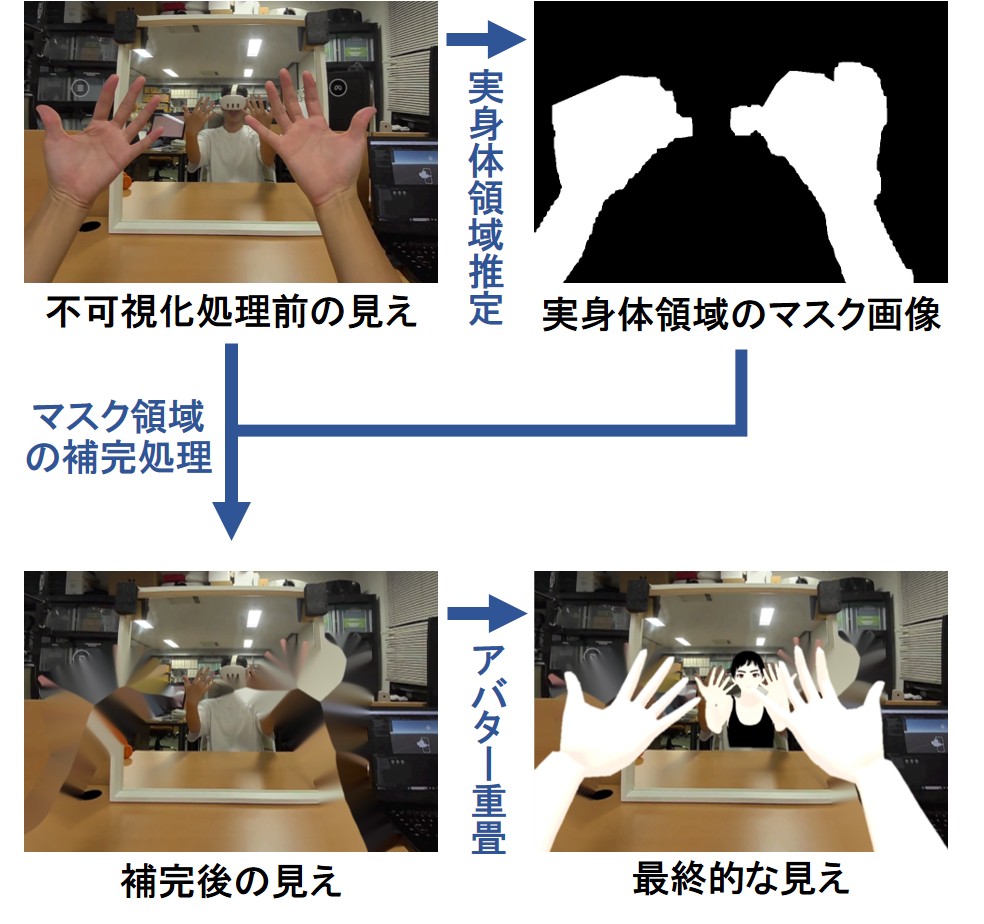

MR空間でのプロテウス効果生起に向けたユーザ身体不可視化の検討

〇墨田 充輝(大阪大学)、岩井 大輔(大阪大学) - 現実世界のタスクにプロテウス効果を適用する手法として、MR空間内でユーザの身体をアバター化し、さらに実鏡に映る鏡像もアバターで置き換える方法がある。しかし、MRでは現実世界の映像が背景として表示されるため、アバターからはみ出した実身体がユーザに違和感を与える。本発表では、実身体をインペインティングで除去し、その上にアバターを重畳表示することで、実身体の不可視化を検討する。