Sept. 18 2025

9月18日

技術・芸術展示コアタイム 12:40-14:20 (終日展示可能)

- 2G-01

-

アレルギー疾患と舌下免疫療法に対する子どもの理解を支援する体験型モバイルコンテンツの開発

〇門前 美樹(立命館大学)、望月 茂徳(立命館大学) - 本研究では、インタラクティブな医療ごっこ遊びを通じて、子どもたちの疾患や治療内容の理解を促すインタラクティブメディアの検討を行う。筆者らはこれまで、ぬいぐるみを用いたタンジブルなインタラクティブメディアを制作、有効性の検討を行なってきたが、医療機関での実用化には設営や感染症対策に課題が残る。そこで、課題解決のための方向性として簡単に設置でき、機器の拭き取り除菌のしやすいタブレット版の試作を行った。

- 2G-02

-

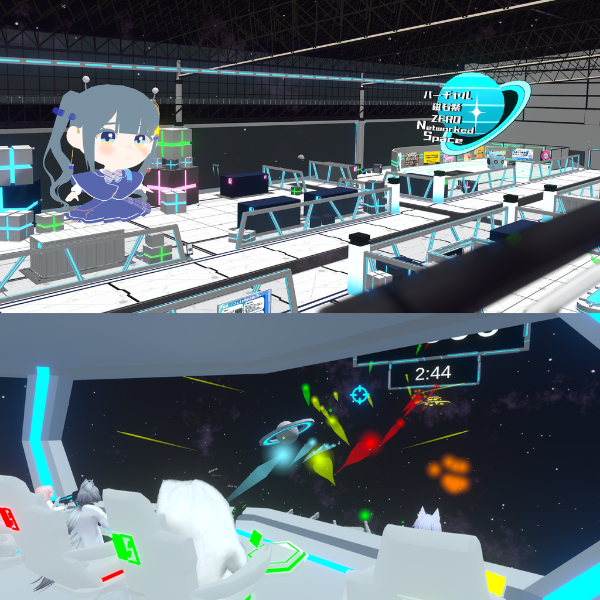

通信制高校のオンライン文化祭イベントにおけるVRブース出展

〇氏原 慎吾(学校法人角川ドワンゴ学園)、森 叶汰(東京通信大学)、鎌倉 聡二郎(S高等学校)、渡邉 天(S高等学校) - 広域通信制高校のオンライン文化祭において、生徒主体の実行委員会が企画・制作したVRブース出展の取り組みを報告する。コンテンツは (1) 校内同好会活動を紹介する展示ブースと (2) 遠隔参加者が協力して課題を解決するゲームブースの二種からなる。企画立案から制作・運営、体験の様子までを概観し、高校生目線でのコンテンツ企画の特徴とVRのコミュニティ活性化への影響を考察する。

- 2G-03

-

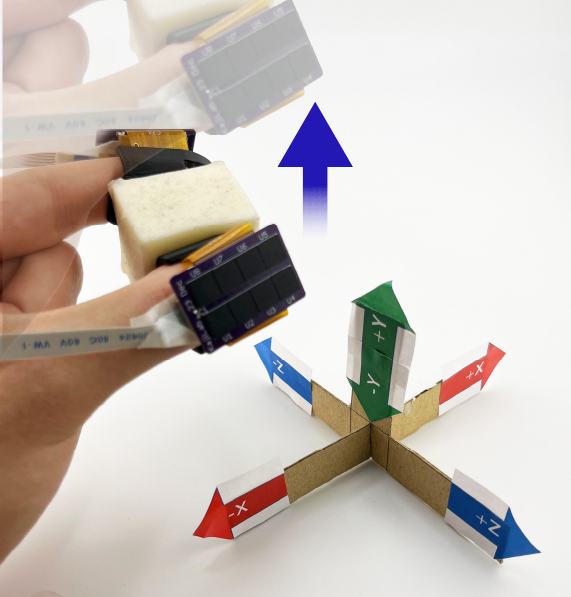

タンジブルユーザインタフェースを用いた俯瞰的なMR空間設計

〇今谷 真太郎(株式会社マーブル)、赤羽 亨(情報科学芸術大学院大学)、飛谷 謙介(情報科学芸術大学院大学) - MR(複合現実)は空間設計に有効な技術であるが,既存のアプリケーションは空間設計プロセスにおいて重要な俯瞰視点が欠けていることが多い.また、ハンドレイを用いた既存のオブジェクトとのインタラクション方法は難しく,疲労に繋がりやすい.これらの問題に対処するため本研究では,実体的なミニチュアモデルを実空間の俯瞰図に設置していくことでMR空間の設計を行うことができるインタラクション手法を提案する.

- 2G-04

-

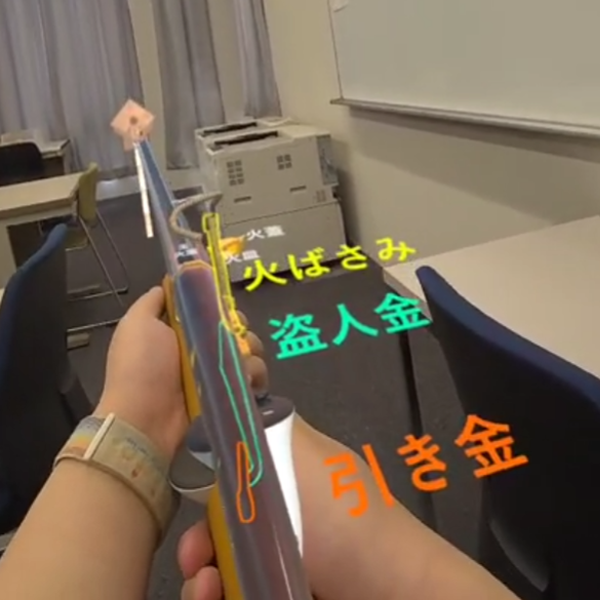

MR火縄銃:幅広い年齢層向けの体験型理解支援システム

〇宋 文澤(関西大学)、林 武文(関西大学) - 本研究では,文化財の火縄銃を対象とし,実物レプリカの「触覚体験」と複合現実(MR)技術による「内部構造可視化」を統合した対話型システムを構築した.体験者は火縄銃のレプリカを実際に手に取りながら,内部で展開される精密な点火装置を透視的に観察し,直感的な理解を得ることができる.さらに,射的ゲーム要素の導入により娯楽性を高め,若年層を中心とした多様な利用者の学習意欲を刺激し,伝統的文化財に対する新しいアプローチ手法を提示する.

- 2G-05

-

モーションに応じてエフェクトが変化する体験型メディアアートの制作

〇賈 佳恵(京都芸術大学)、向野 誠(京都大学)、木村 鷹丸(京都精華大学)、川北 輝(京都芸術大学) - 体験者の性格テストをもとに役職を割り当て、それに応じた視覚効果を動作により発動させるインタラクティブなアートシステムを構築した。各役職には個別の動作と視覚効果が割り当てられており、指定の動作を行うことで、リアルタイムに演出される。体験者が能動的に関わることで、作品への没入感や自己投射性の向上が期待される。将来的には、バーチャルファッションや観光体験などの分野への応用可能性を有すると考えられる。

- 2G-06

-

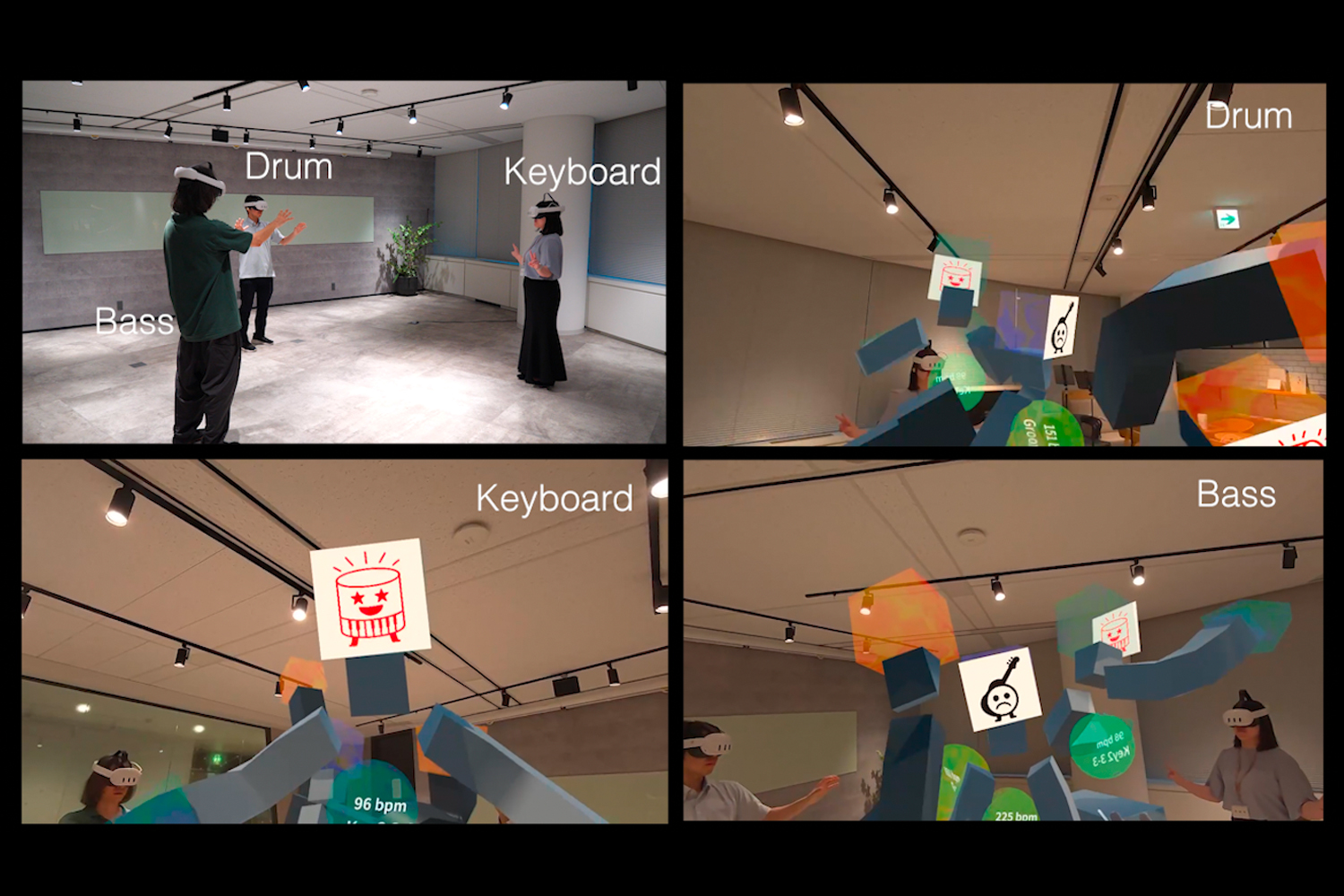

生体情報とAvatarを用いたMR音楽セッションシステムAvaProの拡張によるセッション感覚の変化の考察

〇伏田 昌弘(株式会社マーブル)、平林 真実(情報科学芸術大学院大学) - 手の動きによるジェスチャーを含む身体動作と体温・心拍などの生体情報を用いてアバター化した音源を操作し即興演奏するMR音楽セッションシステムAvaProを拡張した.体験人数を2人から3人に増やし,各参加者にDrum,Bass,Keyboardの役割を分担させた.拡張によるセッション感覚の変化を考察する.

- 2G-07

-

バーチャルバンドとの合奏がギター演奏のモチベーションに与える影響

〇田中 宇宙(北見工業大学)、平塚 心太朗(北見工業大学)、中西 智也(北見工業大学)、酒井 大輔(北見工業大学) - ギター初心者の挫折を防ぐため、XRとLLM(大規模言語モデル)による練習支援システムを構築した。本システムでは、ユーザーはバーチャルバンドとの合奏練習を通じてギターを練習し、演奏に対してシステムに組み込まれたLLMから自然言語によるリアルタイムフィードバックを得られる。本発表では、本システムがギター練習のモチベーションに与える影響を報告する。

- 2G-08

-

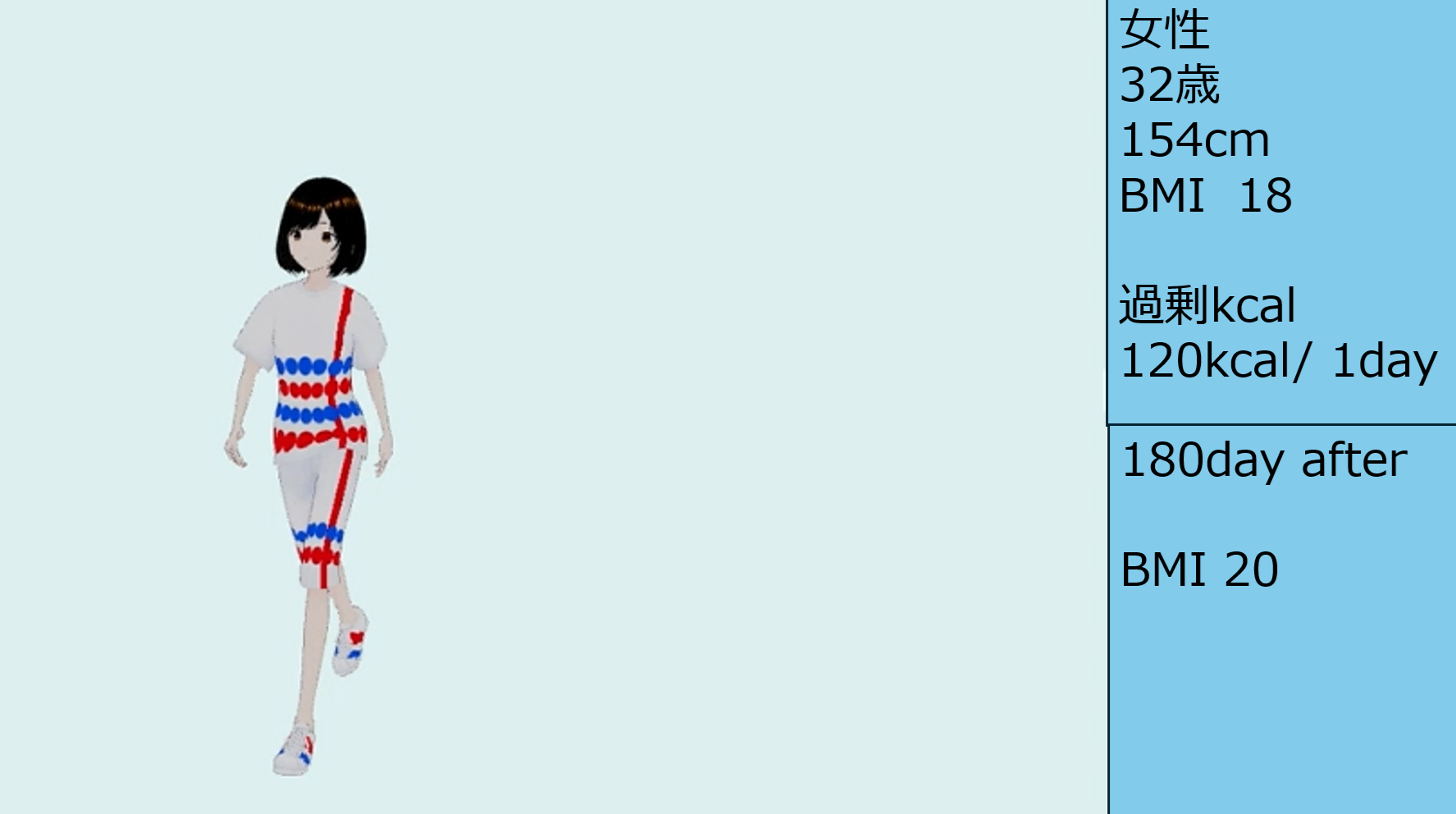

Preliminary Study on Dialogue Analysis Using a Health Consultation -Agent Case studies targeting obesity-

〇中村 賢治(群馬大学)、松原 妙華(東京大学)、小原 拓(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、石黒 真美(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、野田 あおい(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、篠田 元気(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、大西 真弘(群馬大学)、石井 秀樹(群馬大学)、大山 善昭(群馬大学) - We present a predictive agent estimating obesity and gait issues in 1, 5, and 10 years based on user health inputs. A 3D model generated from body data and surveys supports interaction and behavior change in middle-aged individuals.

- 2G-09

-

Mirroring Agent:自己の感情状態を反映するエージェントの設計とその対話がもたらす自己認識への影響

〇禰寝 崇之(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、松平 幸大(東海大学)、齊藤 寛人(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 会話ができるAIエージェントは現代に浸透しつつあるが、ミラーリングエージェントでは表情検出でユーザーの感情を読み取り、その結果がエージェントの表情、声質、そして返答内容に現れる。さらに、スライダーコントローラーにより、会話のスタイル等を自分の手で調整することも可能とする。このエージェントを通じて、人々のコミュニケーションや心理にどのような変化をもたらすのかを探る。

- 2G-10

-

特定の人物模倣AIの設計と違和感の評価

〇西尾 拓真(大阪芸術大学)、大野 凪咲(大阪芸術大学)、宮下 敬宏(大阪芸術大学、国際電気通信基礎技術研究所)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - 物語キャラクターとの自然な対話体験の実現を目指し,その前段階として実在人物の「その人物らしさ」を再現する人物模倣AIを構築し評価した.既存の人物模倣手法で筆者自身の模倣AIを制作し,心理尺度により定量評価を実施した.履歴書的な人物らしさは高精度で再現可能だが,状況依存的な人物らしさの再現には課題があることが判明した.本報告は認知科学的知見に基づく設計指針を提案し,現在の技術の到達点と方向性を示す.

- 2G-11

-

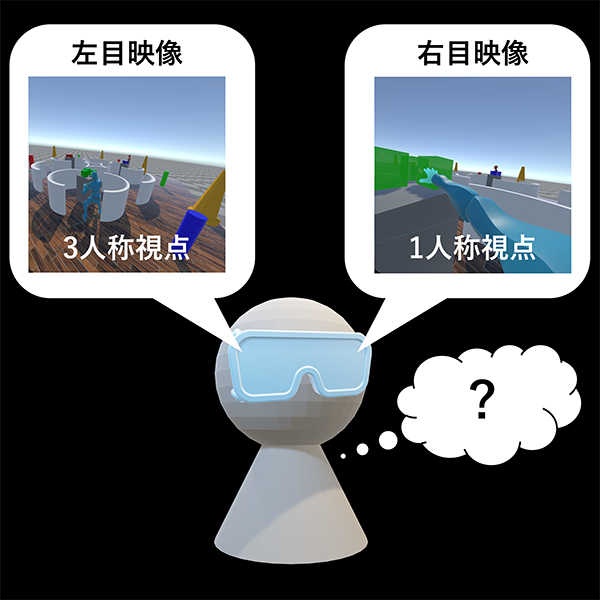

視線情報を利用した両眼視野闘争の特性を用いた1人称視点と3人称視点の融合提示についての検討

〇酒井 宏伸(電気通信大学)、橋本 直己(電気通信大学) - VRアプリケーションにおける,1人称視点の高い身体感覚と3人称視点の高い空間把握力を両立させる映像提示手法を検討している.我々は両眼視野闘争を利用してユーザが知覚する映像を意識によって切り替えられる点に注目した.本稿では視野映像の提示手法を変えることで,アバタへの身体感覚や空間把握力がどう変化するかを評価する手法を検討し,その実装結果,評価実験の設計,及び予備検討について述べる.

- 2G-12

-

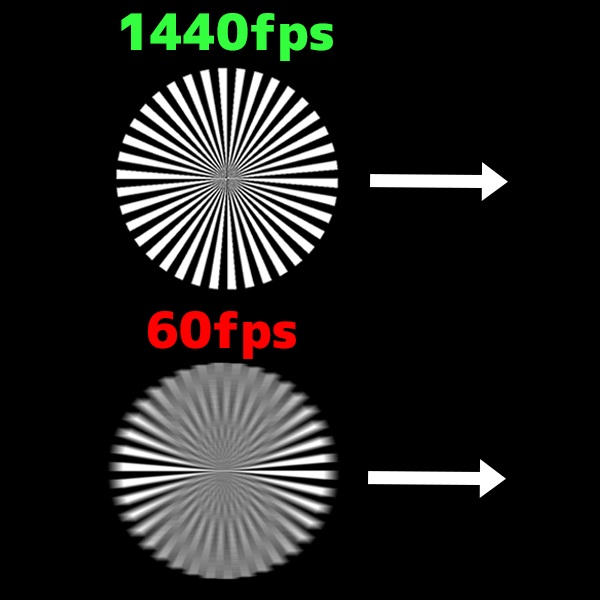

運動視における高フレームレート映像の鮮明化現象測定法

〇中田 健斗(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター)、原 彰良(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学, 脳情報通信融合研究センター) - 1,440fpsを達成する視覚刺激は,等価的無遅延な視覚提示法として有望である.観察者と相対運動する映像を提示すると,60fpsと比較し1,440fps下で鮮明化現象が得られる.一方で,本現象を定量評価可能な指標は知られておらず,定量的に未測定であった.そこで本稿では,鮮明化現象が,空間輝度勾配・量子化・局所コントラストの3指標の線形結合と仮定した,知覚的等価ブラー指標を設計し定量的に測定した.

- 2G-13

-

電気触覚ディスプレイによる凹み感の提示

〇坂本 泰清(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 柔らかさ感は物体に接触した際の皮膚感覚を再現することで提示可能であり、例えば電気触覚ディスプレイにより指の押下力に応じて刺激する領域を増大させることで再現できることが知られている。我々はこの柔らかさ感の延長として、物体を押し込んだ際に表面が大きく陥没するように感じる「凹み感」が提示できることを発見した。凹み感はボタンのストロークの表現など、リアルな触感表現に寄与することが期待できる。

- 2G-14

-

運動に応じた知覚インテンシティの変調による疑似的な粘性感覚の提示

〇五十嵐 大登(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 本研究では,任意音源から変換した触覚振動信号に対し,運動速度に応じた強度変調と補助振動を用いて疑似的な粘性感覚を提示する手法を提案した.Meta Quest 3によるVR環境で,5Hz包絡線を持つ補助振動付きの基準刺激に対して粘性感覚と触感劣化度を評価した.結果,粘性感覚の有意な増強は見られなかったが,触感劣化も認められなかった.今後は,粘性感を高めつつ触感劣化の少ない補助振動の設計が課題である.

- 2G-15

-

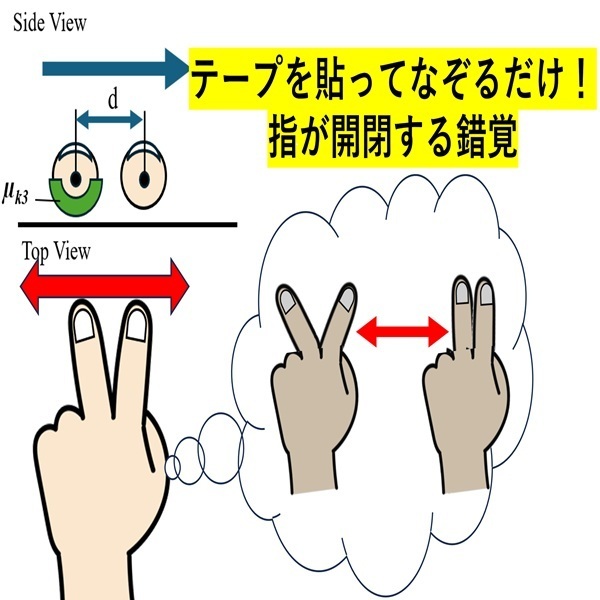

2指なぞり時に指腹摩擦差がもたらす開閉錯覚

〇前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、杉原 尚理(大阪大学大学院情報科学研究科)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 先の報告では2指でのなぞり動作中に爪側からの振動刺激を振幅変調することで平面上に法線方向への変位錯覚(段差形状)が生じることを示した.本報告では同様に2指間での振動周波数の変調が、接線方向への変位錯覚を生じることを仮説・検証した.指先に異なる摩擦係数を持つ薄膜を装着した被験者に2指での随従なぞりを実施させた結果、指間での振動スペクトラム重心が遷移し,2指間距離が伸長/収縮する開閉錯覚が観察された.

- 2G-16

-

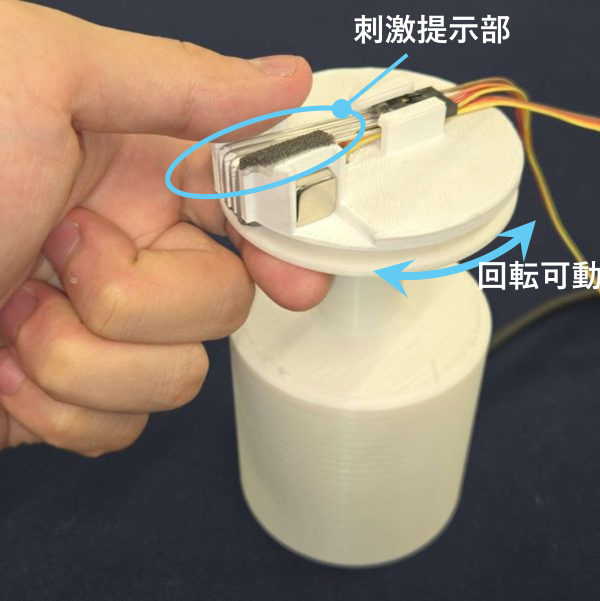

ピンチング型触覚ディスプレイを用いた粗滑感提示

〇清水 真陽(立命館大学)、黒川 朝陽(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - ヒトは紙や布等の質感を評価する際、複数指でつまみ擦るピンチング動作により、指先間で生じる微細な振動や摩擦を統合的に知覚する。中でも振動刺激は粗滑感の質感評価に重要な役割を果たす。本研究では、ピンチング時に指先が知覚する質感の再現を目指し、動作速度に応じて広帯域の振動を提示可能なピンチング型触覚ディスプレイを開発した。さらに、ピンチング中の振動刺激による粗滑感提示の有効性を考察した。

- 2G-17

-

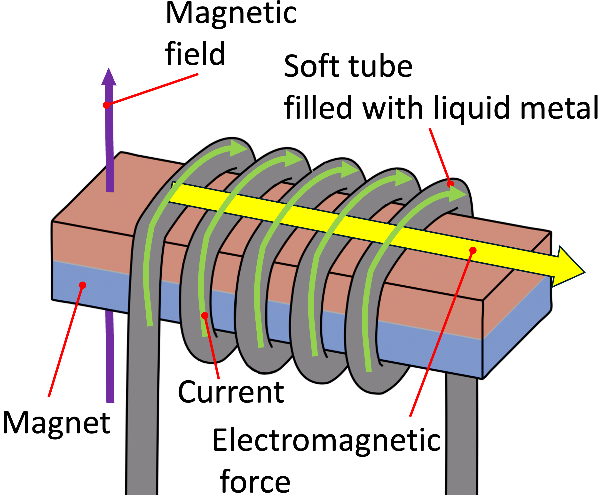

指先に水平方向の振動を提示する柔軟なコイル構造触覚ディスプレイの開発

〇黒川 朝陽(立命館大学)、清水 真陽(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 人は現実において物体に触れる際、指先では多様な周波数成分を含む振動を知覚する。本研究の目的は、このような振動を再現可能な触覚ディスプレイを開発することである。そのために、液体金属を封入したソフトチューブをコイル状にして永久磁石に並列配置し、電磁力により独立して微振動するアクチュエータを開発した。実験では、各周波数における振動変位を計測し、提示可能な振動の帯域および知覚可能性について検討した。

- 2G-18

-

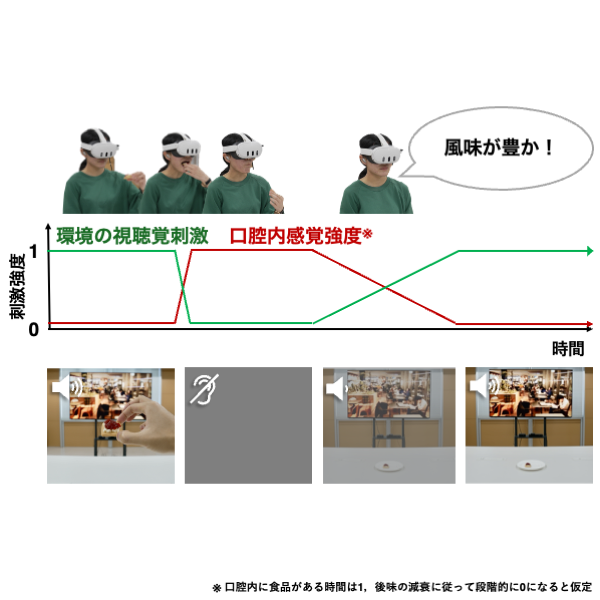

摂食行動に応じた環境の視聴覚刺激の低減による風味知覚の向上

〇日塔 諒太(東京大学)、小宮 晨一(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 食事環境の視聴覚刺激は風味の期待を形成する一方,口腔内感覚への注意を妨げる課題があった.本研究では,摂食行動に応じて環境の視聴覚刺激を動的に低減し風味知覚を向上させる手法を提案する.カフェを模した環境で食品摂取時の風味評価を3条件(低減なし・咀嚼中低減・常時低減)で比較した.結果,咀嚼中に刺激を低減した条件でのみ,いちごの風味が有意に向上した.よって,摂食行動に合わせた動的な環境制御が風味向上に有効であると示唆された.

- 2G-19

-

クラスタ型デジタル空気砲における渦輪通過位置の自動検出とキャリブレーション手法の検討

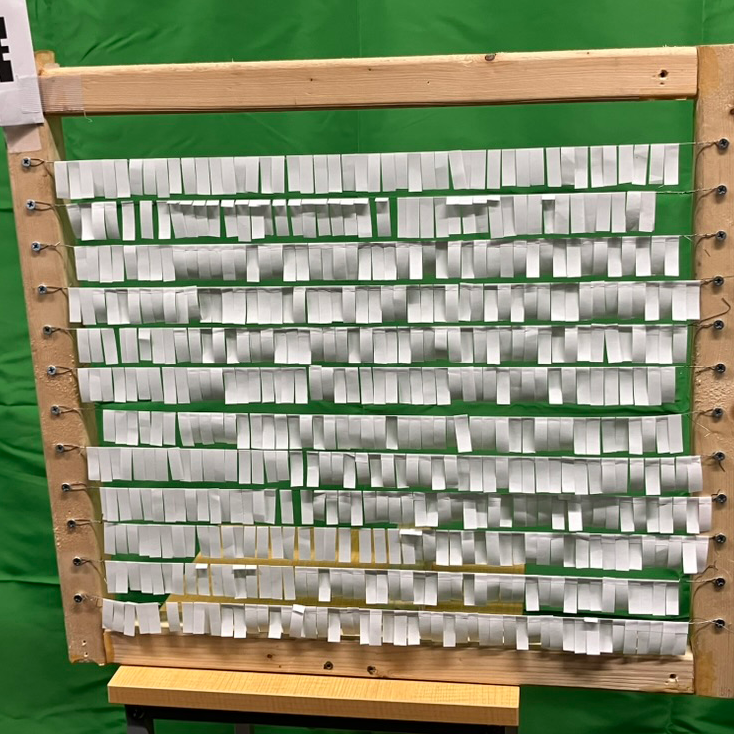

〇森田 尚樹(名城大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学)、柳田 康幸(名城大学) - 香りプロジェクタとして用いられるクラスタ型デジタル空気砲(CDA)にて柔軟素材の偏向ノズルによって渦輪の方向制御が可能になった.一方で過去の研究では目標とした方向と実際に渦輪が進行した方向のずれが問題となった.本研究では短冊状の紙が並べられたスクリーンに渦輪が当たった位置を,紙の揺れから画像認識により自動検出し,これを用いた射出方向の自動キャリブレーション手法の検討を行った.

- 2G-20

-

爪近傍と指先への電気刺激による多自由度力覚提示(第二報) 爪近傍の刺激による影響の調査

〇秋葉 優馬(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は、爪周辺の機械的ひずみが指先の力覚に関与しているという事実に着目し、多自由度の力覚提示を実現する手法を提案するものである。提案手法では、指先全体、特に側面や爪周囲に電気刺激を加えることで、力覚を提示する。我々は、爪周囲への刺激が力知覚に与える影響を検証し、提案手法が多自由度の力覚提示に有効であることを確認した。結果として、爪周囲の刺激が力感覚生成に重要な役割を果たすことが明らかとなった。

- 2G-21

-

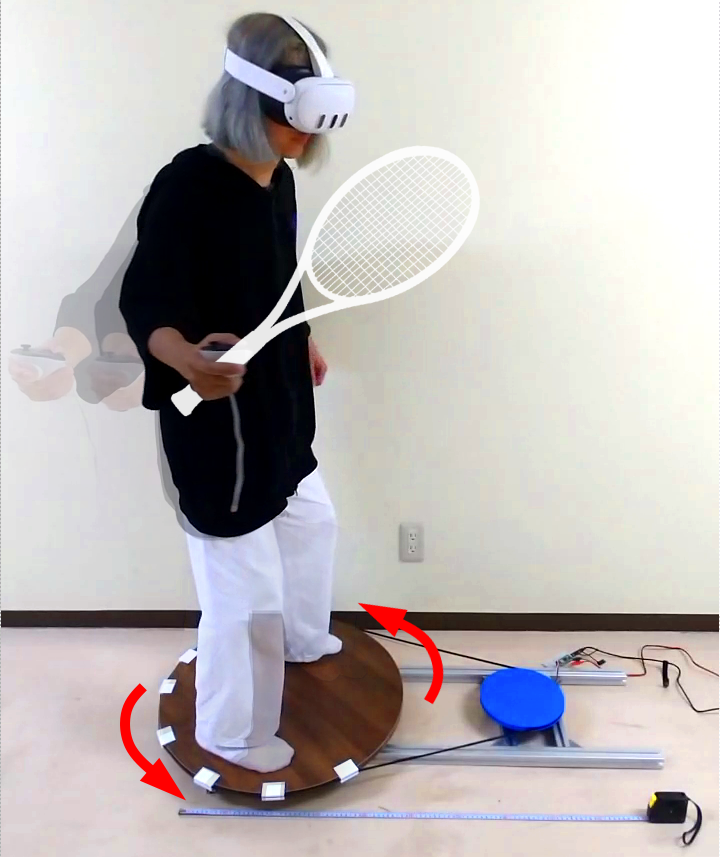

地面に設置したターンテーブルによる打撃感の提示

〇島田 睦生(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - これまでの打撃感提示の研究では装着型や把持型デバイスを用いて手に衝撃を提示してきた。しかし、打撃時の反力は、手に加わるのみならず、身体を経由し最終的には足と地面の間にも生じる。この物理的性質を利用すれば、足への反力提示により打撃感が増強されると考えられる。本報告では設置型デバイスとしてターンテーブルを用い、ユーザーがその上に立ち、打撃動作の瞬間にターンテーブルを瞬間的に回転させることで足元の反力を提示し、打撃の臨場感を向上させる手法を検証する。

- 2G-22

-

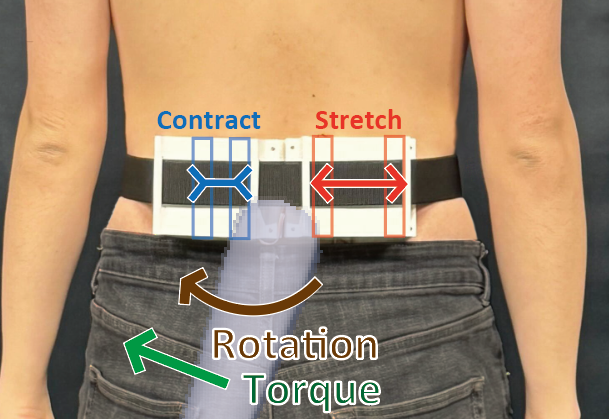

Virtual Joint: 皮膚伸長による拡張身体の動作に対応する体性感覚フィードバック

〇高下 修聡(東京大学)、Jürgen Steimle(ザールラント大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 尻尾や追加肢の基部などの視認しがたい拡張身体部位に対し、視覚に頼らずに体性感覚をフィードバックする手法が望まれている。本研究では、拡張身体の基部にその動作に<#%BR%#>対応した皮膚変形を与えることによって、単なる情報のマッピングに留まらない、より「自然に」感じられる拡張身体に対する体性感覚フィードバックを提案する。

- 2G-23

-

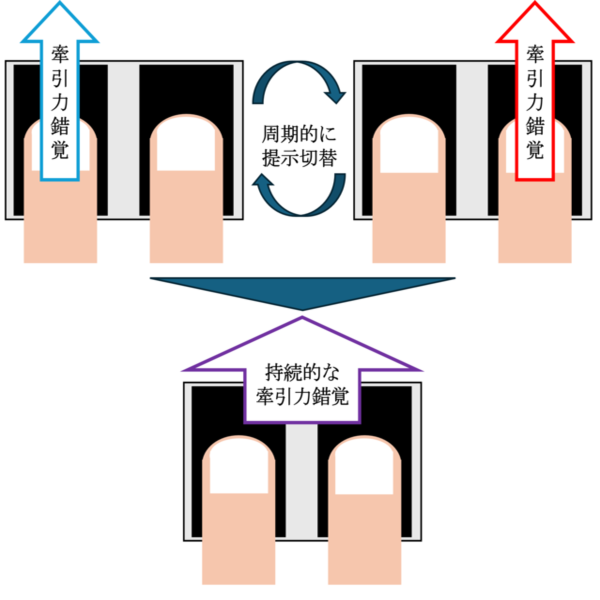

隣接する二指への交互刺激による牽引力錯覚の順応抑制手法の開発

〇伊藤 天翔(筑波大学)、田辺 健(国立研究開発法人産業技術総合研究所)、家永 直人(筑波大学)、黒田 嘉宏(筑波大学) - 非対称振動により力覚を生起可能な牽引力錯覚は、歩行者の経路誘導や動作教示への活用が期待されている。しかし、順応により牽引力錯覚の知覚が低下するため、長時間の安定提示に課題が残る。本研究では、隣接する二指へ交互に牽引力錯覚を提示することで、順応を抑制しつつ連続的に一方向へ牽引される感覚を生起する手法を提案する。本発表では連続的な錯覚提示時の順応と比較し、手法の有効性を確認した結果について報告する。

- 2G-24

-

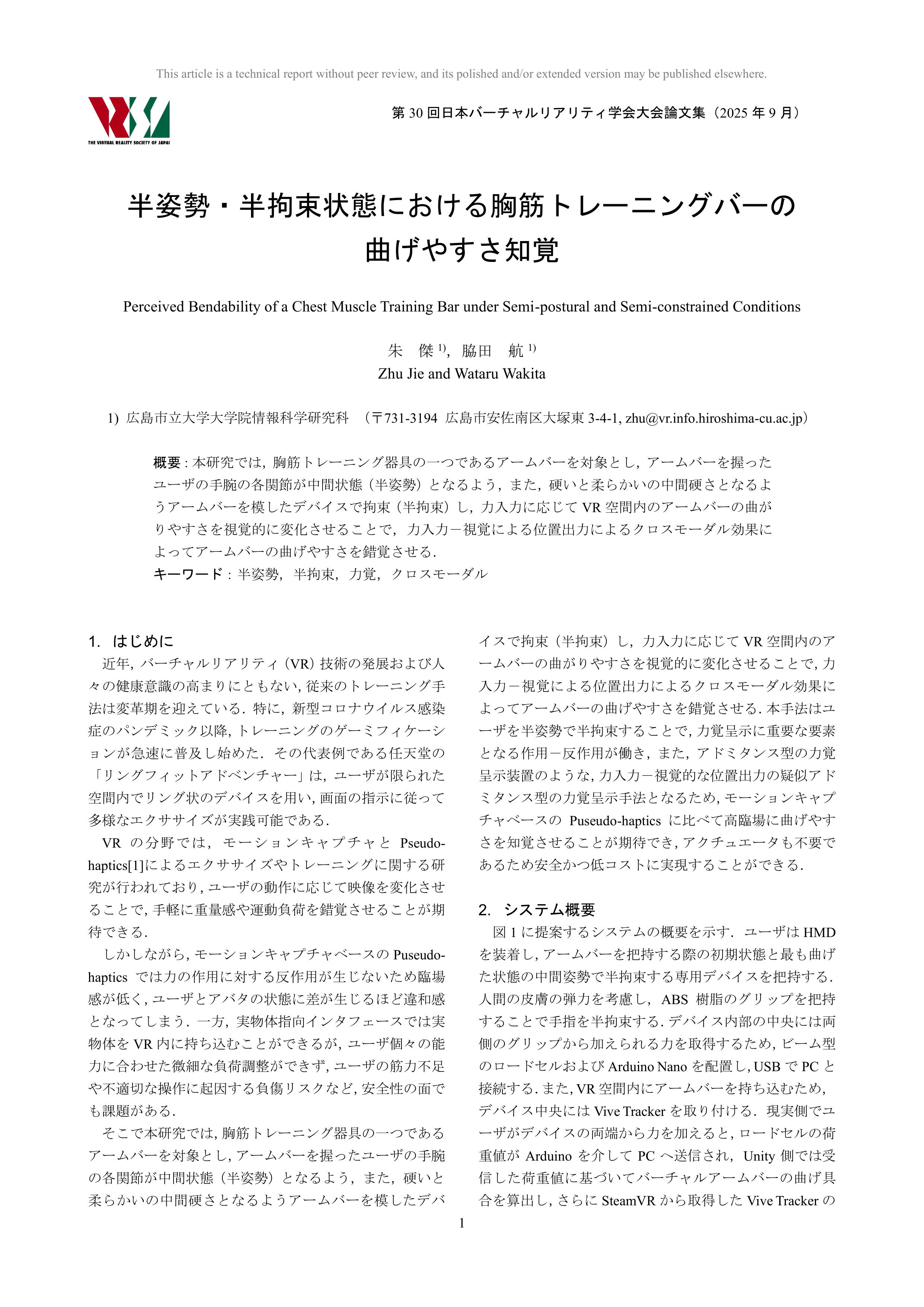

半姿勢・半拘束状態における胸筋トレーニングバーの曲げやすさ知覚

〇朱 傑(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - ユーザの手を半姿勢・半拘束した状態において胸筋トレーニング用の器具(アームバー)の曲がりやすさを変更・知覚可能なシステムを提案する。具体的には、アームバーが中間状態で曲がったままのデバイスに対し、ユーザの力に応じてバーチャル空間上のアームバーの曲がり具合を変えることによって、アームバーの硬さを呈示する。力入力ー視覚による位置出力によるクロスモーダル効果によって、アームバーの曲げやすさを錯覚させる。

- 2G-25

-

周期的な力覚フィードバックによる下肢の運動学習の支援効果の基礎評価

〇高田 崇天(筑波大学)、ハサン モダル(筑波大学)、蜂須 拓(筑波大学) - 運動学習では学習者が自身の身体動作を正確に把握することが重要であり,この把握を促進する感覚的手がかりの提供が求められている.本研究では,膝関節の運動学習の支援を対象に,関節の屈伸動作に同期した周期的な力覚フィードバック(カチカチ刺激)を提示するウェアラブルデバイスの設計・開発に取り組んできた.本稿では,開発したデバイスが運動学習に及ぼす効果を評する実験について報告する.

- 2G-26

-

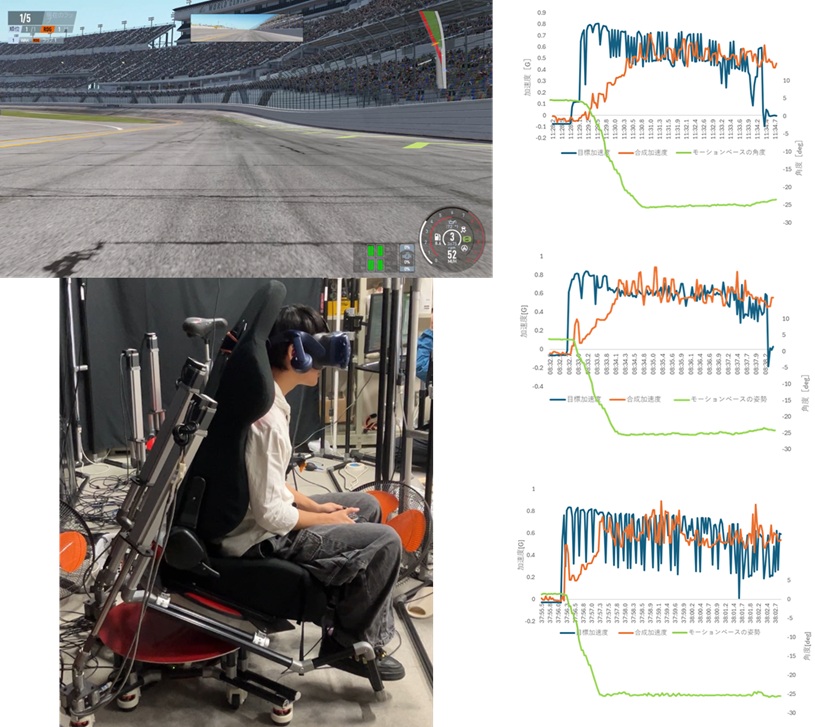

転がり2軸モーションベースにおける 持続的な加速度知覚の検討

〇副野 隼平(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - モーションベースによる加速度呈示の際,大きな加速度が持続するような状況において,目標加速度のスケールを縮小せずにアクチュエータの加速度と重力の分力による合成加速度を目標加速度に近づけることは困難である.本研究では,転がり2軸モーションベースを用い,急ブレーキ時における合成加速度の知覚について検証した.その結果,アクチュエータによる加速度の立ち上がりが速いほど急ブレーキ感が増すことが明らかとなった.

- 2G-27

-

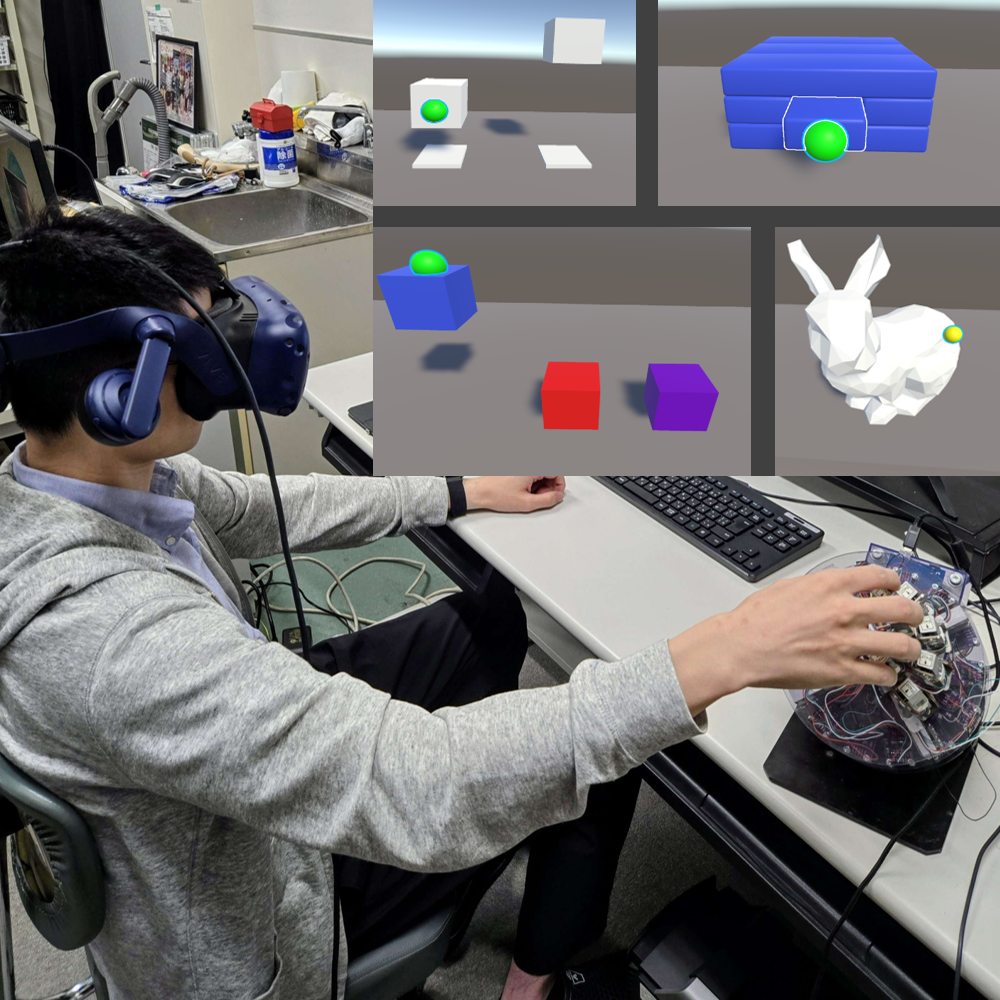

半姿勢・半拘束型力触覚インタフェース

〇加藤 聖人(広島市立大学)、脇田 航(広島市立大学) - 本研究では,手指の関節を中間姿勢で半拘束し,手指の力入力と視覚的位置出力で力触覚を錯覚させる半姿勢・半拘束型力触覚インタフェースを提案する.手始めに,指を半拘束した状態で,手指からの力入力に基づき手首の位置と指の把持動作を推定し,視覚呈示によって多様な力触覚の表現を試みた結果,力入力に応じた位置変化を視覚的に呈示することで,疑似的なアドミタンス型の力覚呈示を実現できた.

- 2G-28

-

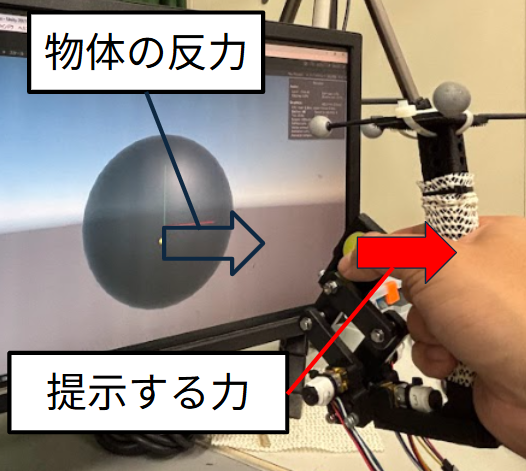

非接地二指把持型力覚提示装置による大型VR物体形状知覚

〇佐々木 洋人(筑波大学)、矢野 博明(筑波大学) - 本研究では,非接地型の道具媒介型力覚提示装置による大型VR物体の形状提示手法を提案する.装置は3自由度のハンドヘルド型力覚提示装置と光学式位置姿勢計測システムから成る.ユーザは効果器を親指と人差し指でつまみ,手全体をVR物体の表面に沿って動かすことで物体に触れたときの反力が提示される.これによりユーザはそこに物体面が存在するように認識する.3次元物体形状提示実験を行い,提案手法の有効性を検証した.

- 2G-29

-

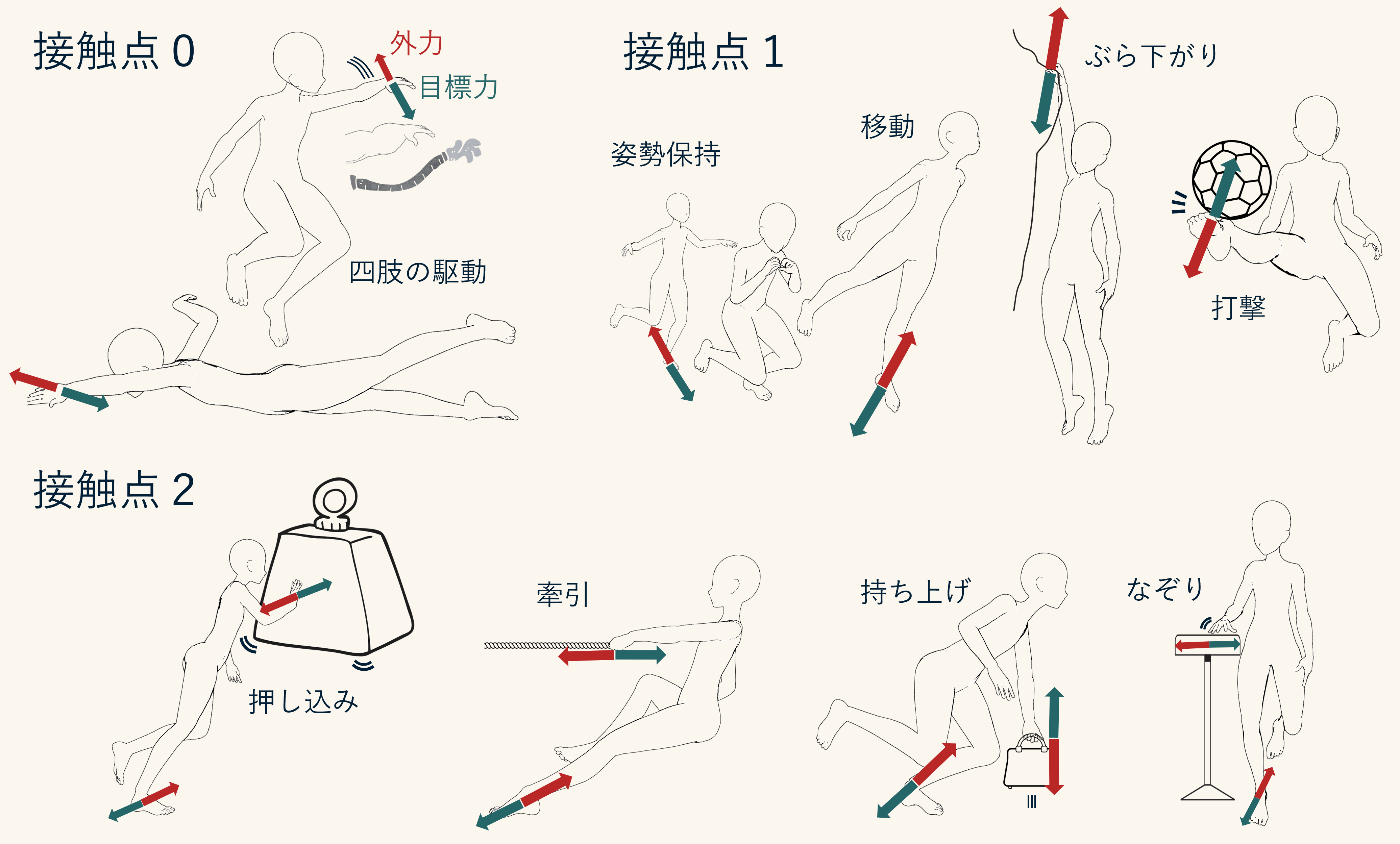

ユビ:指先力入力システムによる環境と全身の力相互作用の実現

〇平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、橋本 健(ソニーコンピュータサイエンス研究所) - 筆者らは指先の力をエンドエフェクタの目標点の運動へ変換し、逆運動学でアバタを動かすシステムを開発してきた。これに対し本研究では力入力を目標力に置き換え、逆動力学によって各関節トルクを算出し、起き上がりや歩行など環境との力の相互作用を要する全身運動を実現した。この新しい操作方法を人が習得できるかを検証するため、歩行を題材に、強化学習で最適方策を学習し、それを人が模倣して制御する方法を探る。