Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:50-10:30 コミュニケーション2

座長:田村 祐一(甲南大学)

- 2B2-01

-

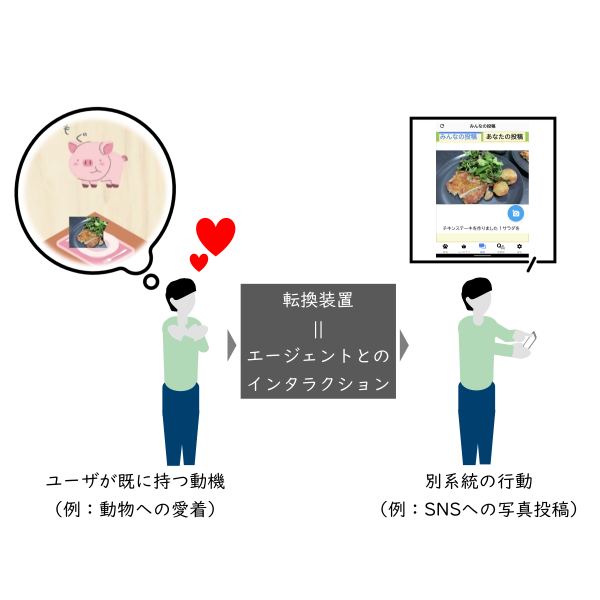

動物型バーチャルエージェントを用いた動機の系統を跨いだ行動促進手法の開発と評価

〇大澤 想(三菱電機株式会社)、西山 未央(三菱電機株式会社) - ユーザにとって現状ではモチベーションの低い行動目標に対し,エージェントとのインタラクションによって別系統の行為を動機付けの入り口とする行動促進手法を提案する.初期検討として,動物型バーチャルエージェントへの愛着を動機の入り口にSNSへの写真投稿行動を促進可能か検証した.23名への6週間の実証実験の結果,提案手法でSNSへの写真投稿数が2倍に増加し,個人差はあるものの愛着動機による写真投稿行動の促進効果が見られた.

- 2B2-02

-

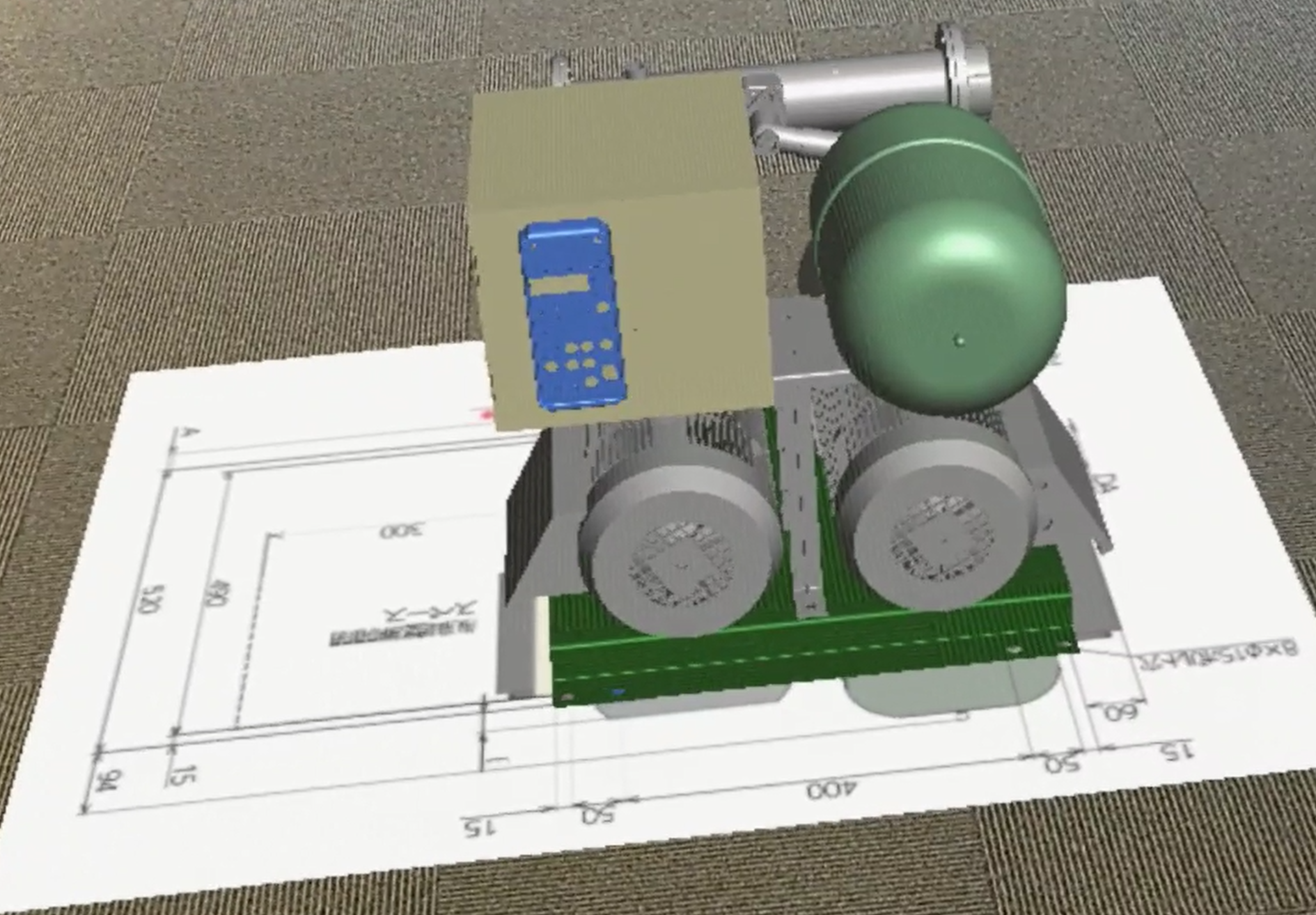

荏原製作所におけるxRを用いた展示会出展手法の変遷

〇對馬 広大(株式会社荏原製作所 xR技術推進課) - 製造業である荏原製作所の展示会における製品等の展示はパネル,モニターによる動画の投影など,<#%BR%#>来訪者は受動的に見るだけの展示が主流であった.<#%BR%#>そこで,xRを用い来訪者が能動的に見る展示を追加し,<#%BR%#>製品理解や会社のプレゼンス向上を図った.<#%BR%#>本発表ではxRを用いた展示がどの様に変遷したかを紹介することで,<#%BR%#>今後,産業界でxRが普及するために必要なデバイスの要件を提示したい.

- 2B2-03

-

Mirroring Agent:自己の感情状態を反映するエージェントの設計とその対話がもたらす自己認識への影響

〇禰寝 崇之(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、松平 幸大(東海大学)、齊藤 寛人(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 会話ができるAIエージェントは現代に浸透しつつあるが、ミラーリングエージェントでは表情検出でユーザーの感情を読み取り、その結果がエージェントの表情、声質、そして返答内容に現れる。さらに、スライダーコントローラーにより、会話のスタイル等を自分の手で調整することも可能とする。このエージェントを通じて、人々のコミュニケーションや心理にどのような変化をもたらすのかを探る。

- 2B2-04

-

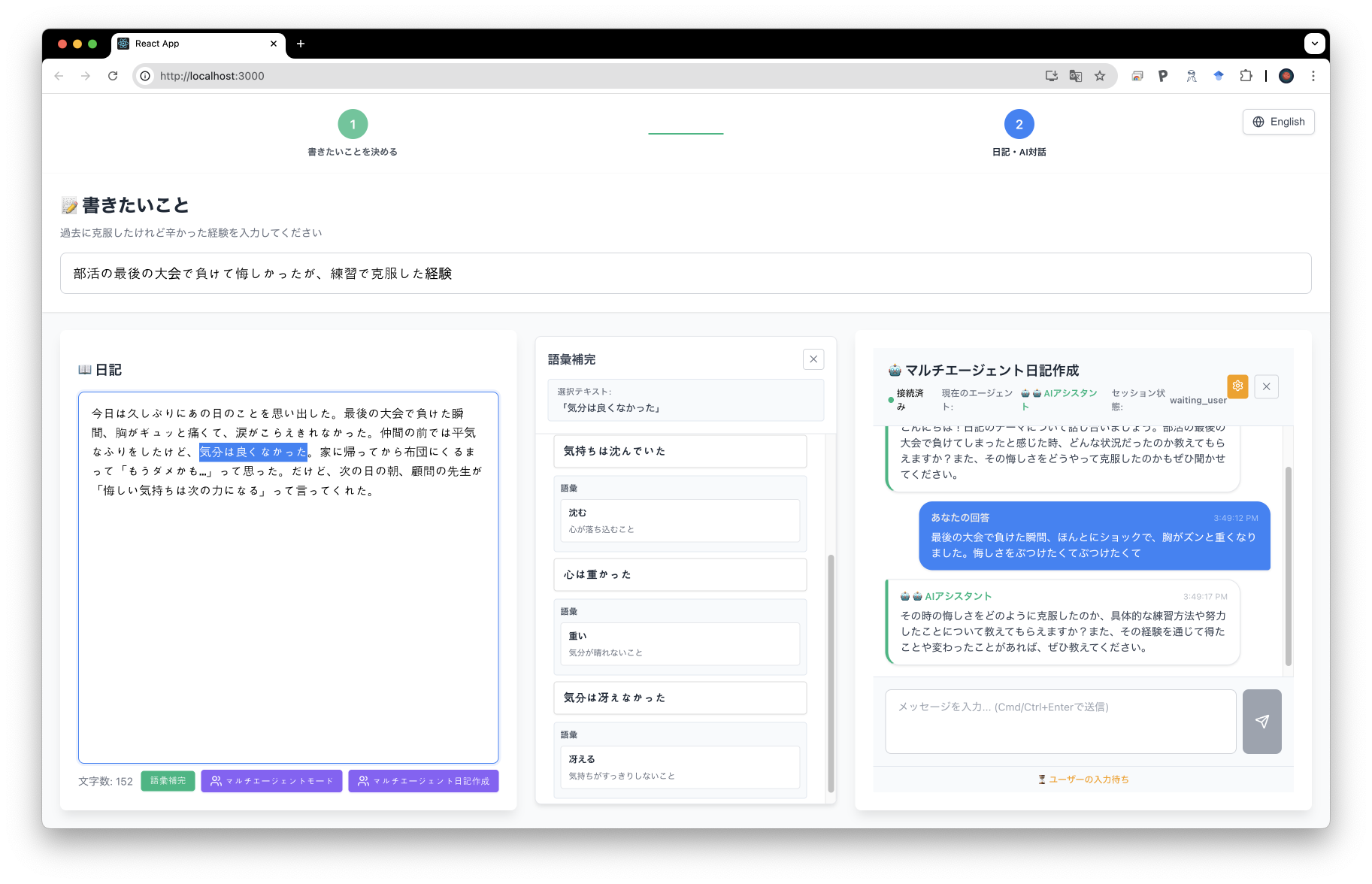

ユーザの語彙力向上を目的とした感情表現を支援する日記システムの開発

〇小野 秀悟(東京大学)、HOU Wenbin(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 日記記述を通じた感情調整効果は,ユーザ自身が感情体験をどれだけ詳細に言語化できるかに依存する.<#%BR%#>大規模言語モデル(LLM)との会話を通して日記を自動生成し振り返りを促進する研究が行われているが,この手法ではユーザの自身の言語化能力向上を促すことは難しい.本研究では,ユーザが語彙力を向上させることを狙い,日記執筆中にユーザの感情体験を表現するのに適切な語彙を提示・補完するシステムを提案する.

- 2B2-05

-

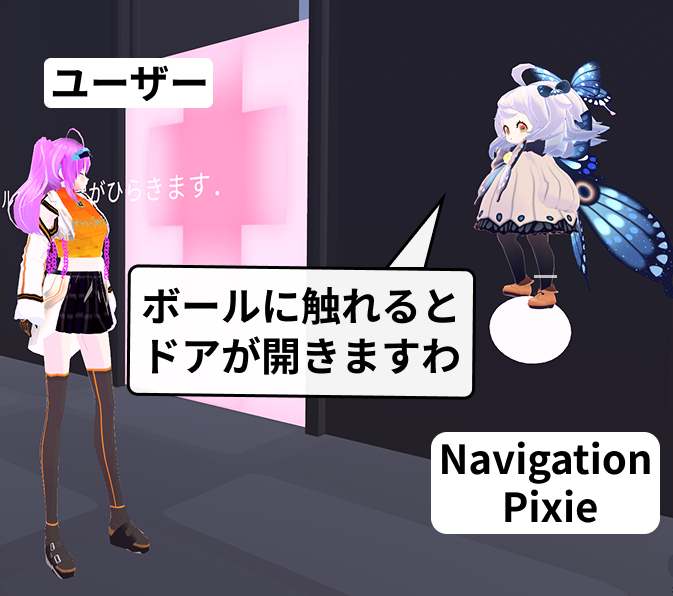

対話・行動ログを活用したソーシャルVR案内エージェントのギミック学習手法

〇松本 篤弥(東京大学、クラスター メタバース研究所)、柳川 光理(クラスター メタバース研究所)、廣井 裕一(クラスター メタバース研究所)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、平木 剛史(筑波大学、クラスター メタバース研究所) - ソーシャルVRではユーザは多様な空間を作成でき,そこで実装される独自ギミックはVR体験に重要である.一方,VR空間を案内するエージェントは手動設定された地点間の移動に限定され,ギミック操作を介したユーザとの協働的探索が困難であった.本研究では,空間メタデータとユーザ・エージェント間の対話・行動ログをLLMにより分析し,エージェントがユーザからギミックの起動方法と効果を動的に学習する手法を提案する.

- 2B2-06

-

環境的手がかりの即時的な3D再構成を用いた非対称MRコミュニケーションシステムの提案

〇末次 凜乃介(東京大学)、朝日 紅愛(東京大学)、小野 源太(東京大学)、大原 嶺(東京大学)、太田 貴士(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 本研究では、即時的に写真から3D空間を再構築可能な技術を用いた、非対称なMRコミュニケーションシステムの利用可能性を検討した。参加者に対して提案システムに関する半構造化インタビューを行い、得られたユースケースの分析や既存システムとの比較を行った。分析の結果、システムが有用である具体的な場面や文脈、アバタを介することによる課題と利点、非対称MRシステムにおける考慮すべき事項が明らかとなった。

- 2B2-07

-

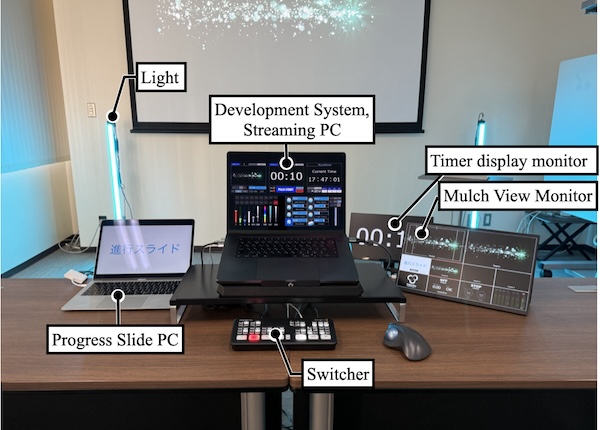

少人数体制での配信操作を支援する演出統合インターフェースの開発と評価

〇干川 未来(筑波大学 システム情報工学研究群)、上原 皓(筑波大学 システム情報系、筑波大学 サイバニクス研究センター) - コロナ禍以降、イベント配信は現地とオンラインを併用する形式が常態化し、オンライン配信イベントは増加傾向にある.一方で,配信オペレーター側は人手不足の現状があり,複数の機材操作を一人が担うこともある.本研究では、映像・音響・照明・タイマー管理などを一括して操作可能な演出統合インターフェースを開発し,実配信を想定した操作シナリオに基づき、本システムと従来システムとの比較評価を行った.

- 2B2-08

-

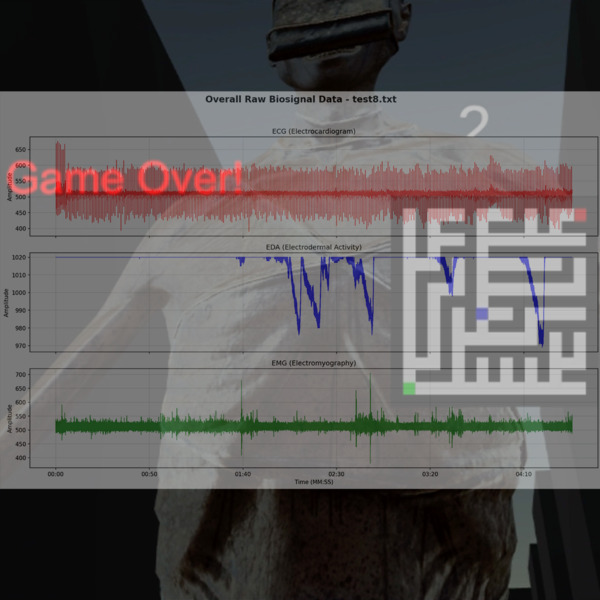

VRコンテンツ体験時における生体・行動情報の統合に基づくリアルタイム感情推定フ レームワーク

〇趙 聖化(関西学院大学)、井村 誠孝(関西学院大学) - 本研究では、VRコンテンツ制作者が意図する体験をユーザーに提供できていることを客観的な評価する手法の確立を目的として、体験中のユーザーの感情をリアルタイムで推定するフレームワークを提案する。皮膚電気活動、心電、筋電といった生体信号に加え、視線追跡、コントローラ入力などの行動データを多角的に統合することで感情識別を実現する。発表では、VRホラーゲームを題材とした検証実験について報告する。

- 2B2-09

-

特定の人物模倣AIの設計と違和感の評価

〇西尾 拓真(大阪芸術大学)、大野 凪咲(大阪芸術大学)、宮下 敬宏(大阪芸術大学、国際電気通信基礎技術研究所)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - 物語キャラクターとの自然な対話体験の実現を目指し,その前段階として実在人物の「その人物らしさ」を再現する人物模倣AIを構築し評価した.既存の人物模倣手法で筆者自身の模倣AIを制作し,心理尺度により定量評価を実施した.履歴書的な人物らしさは高精度で再現可能だが,状況依存的な人物らしさの再現には課題があることが判明した.本報告は認知科学的知見に基づく設計指針を提案し,現在の技術の到達点と方向性を示す.

- 2B2-10

-

IoTアバタにおける遠隔ユーザ操作及び生成AIによるコミュニケーションの比較評価

〇木田 勇輝(慶應義塾大学大学院)、武藤 英樹(慶應義塾大学大学院)、千葉 俊彦(慶應義塾大学大学院)、小木 哲朗(慶應義塾大学大学院) - 筆者らは,これまでに実空間の様々なモノをアバタとし,遠隔ユーザがそのアバタを操作することで現場の人とコミュニケーションできるIoTアバタを開発してきた.一方,近年,生成AIの活用が盛んに行われ,IoTアバタにおいても生成AIを活用することで,遠隔ユーザの介在なしに,現場の人との自律的なコミュニケーションが期待できる.本稿では,IoTアバタにおける遠隔ユーザ操作及び生成AIによるコミュニケーションについて比較した.

- 2B2-11

-

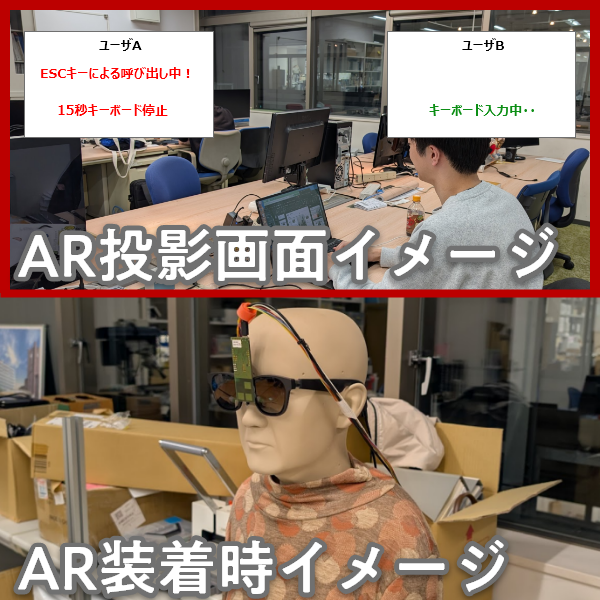

ARグラスを用いたリアルタイム介入支援システムによる職場の心理的安全性向上の検討

〇長谷川 恭平(東京大学大学院情報理工学系研究科)、二瓶 美里(東京大学大学院情報理工学系研究科)、中川 聡(東京大学大学院情報理工学系研究科) - 本研究では,オフィス環境におけるチームマネジメント支援を目的に,ARグラスとキーボード・マウスログ解析を統合したリアルタイム介入支援システムを提案・評価した.構成員の行き詰まり兆候を検知し,管理者が最適なタイミングで声かけすることで,心理的安全性の向上が示唆された.