Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 09:30-10:10 触覚1

座長:田川和義(富山県立大学)

- 1D1-01

-

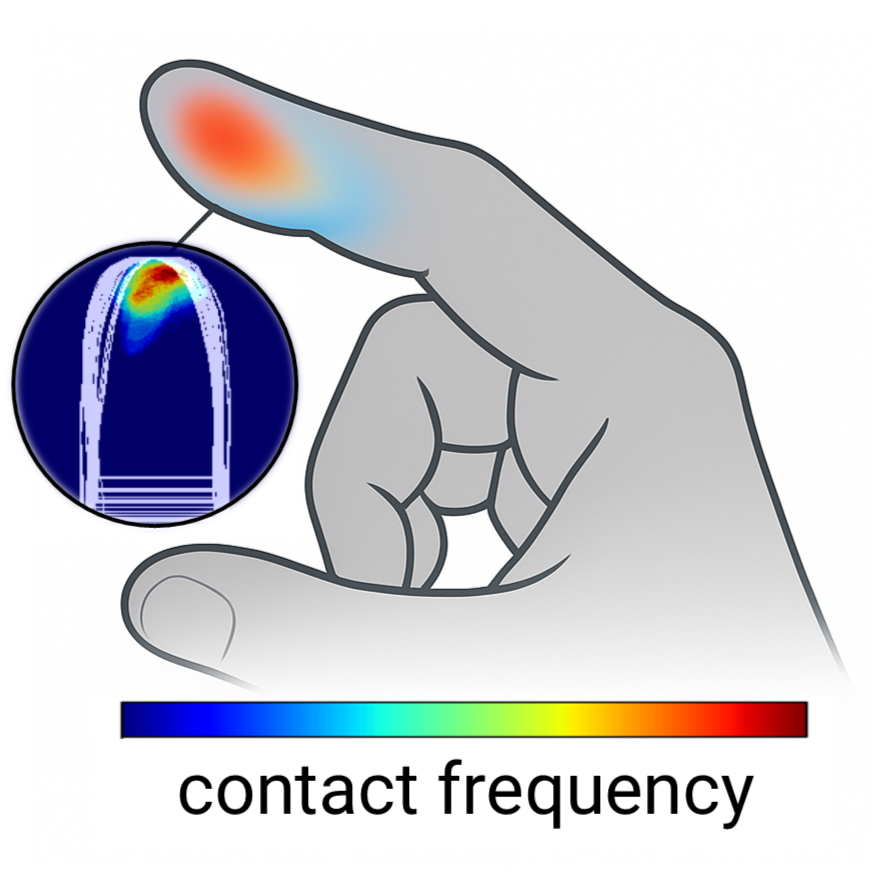

つまみ動作における把持位置計測による触覚解像度分布の進化的意義検討

〇祖父江 迪瑠(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 人の指における触覚解像度は、指先の関節部は低く、末端部は高く、その間はほぼ線形に変化する。この分布は、細かな物体を拾い上げるような精密な動作に対応する進化の結果と考えられる。細かい対象物ほど指先末端での操作が求められることから、先端部における触覚解像度が高く発達した可能性がある。本研究ではこの仮説を検証するため、サイズの異なる物体のつまみ動作時の接触位置とその分布を計測する。

- 1D1-02

-

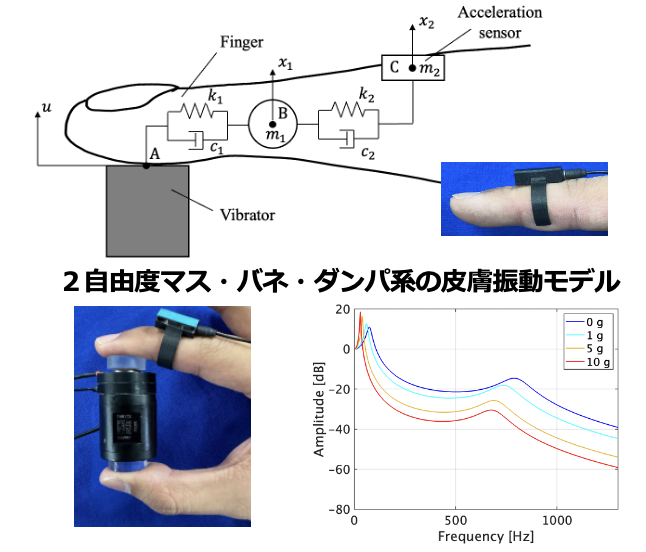

ウェアラブル触覚センサにおける2自由度系皮膚振動モデル

〇井上 雄斗(名古屋工業大学)、久原 拓巳(名古屋工業大学)、湯川 光(名古屋工業大学)、石川 博規(株式会社NTTドコモ、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、田中 由浩(名古屋工業大学、稲盛科学研究機構) - 筆者らの研究グループでは皮膚を伝播する振動を計測できる触覚センサと振動提示装置を用いた触覚共有を目指している.触覚共有は,通信販売や遠隔医療,技能・スポーツ体験への応用が期待される.本研究では,計測に使用する触覚センサについて2自由度系皮膚振動モデルを提案し,実験結果と比較検討した.さらに,他者の触覚情報に,受信者の皮膚伝達関数で補正した振動を生成し,受信者の指で他者の皮膚振動の再現を検証した.

- 1D1-03

-

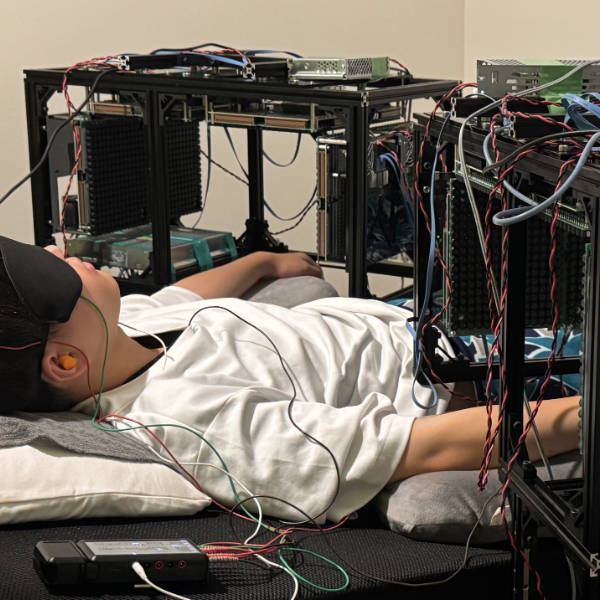

Contactless Stimulation for Sleep Enhancement via Mid-Air Ultrasound

〇張 宇龍(東京大学)、岩渕 颯太(東京大学)、荒川 岳斗(東京大学)、鈴木 颯(東京大学)、神垣 貴晶(東京大学)、牧野 泰才(東京大学)、篠田 裕之(東京大学) - This study investigates whether contactless tactile stimulation using mid-air ultrasound on the forearm can improve sleep. By delivering comfortable, non-invasive sensations during human rest, we aim to explore new pathways for enhancing sleep through sensory modulation.

- 1D1-04

-

空中疑似触覚を用いたVR環境における仮想オブジェクトの剛性評価

〇中江 楓一郎(大阪公立大学)、菅野 正嗣(大阪公立大学) - 本研究は、VR環境において手を空中で動かす動作(ハンドトラッキング)のみで仮想オブジェクトの剛性を疑似触覚として提示できるかを検証した。VR環境での検証は十分に行われていなかった。手の移動量と物体の変形量の比(CD比)、およびポアソン比を操作し、12名の参加者に仮想オブジェクトの剛性を5段階で評価させた。結果として、CD比・ポアソン比によって意図した剛性感が知覚させることできると示された。

- 1D1-05

-

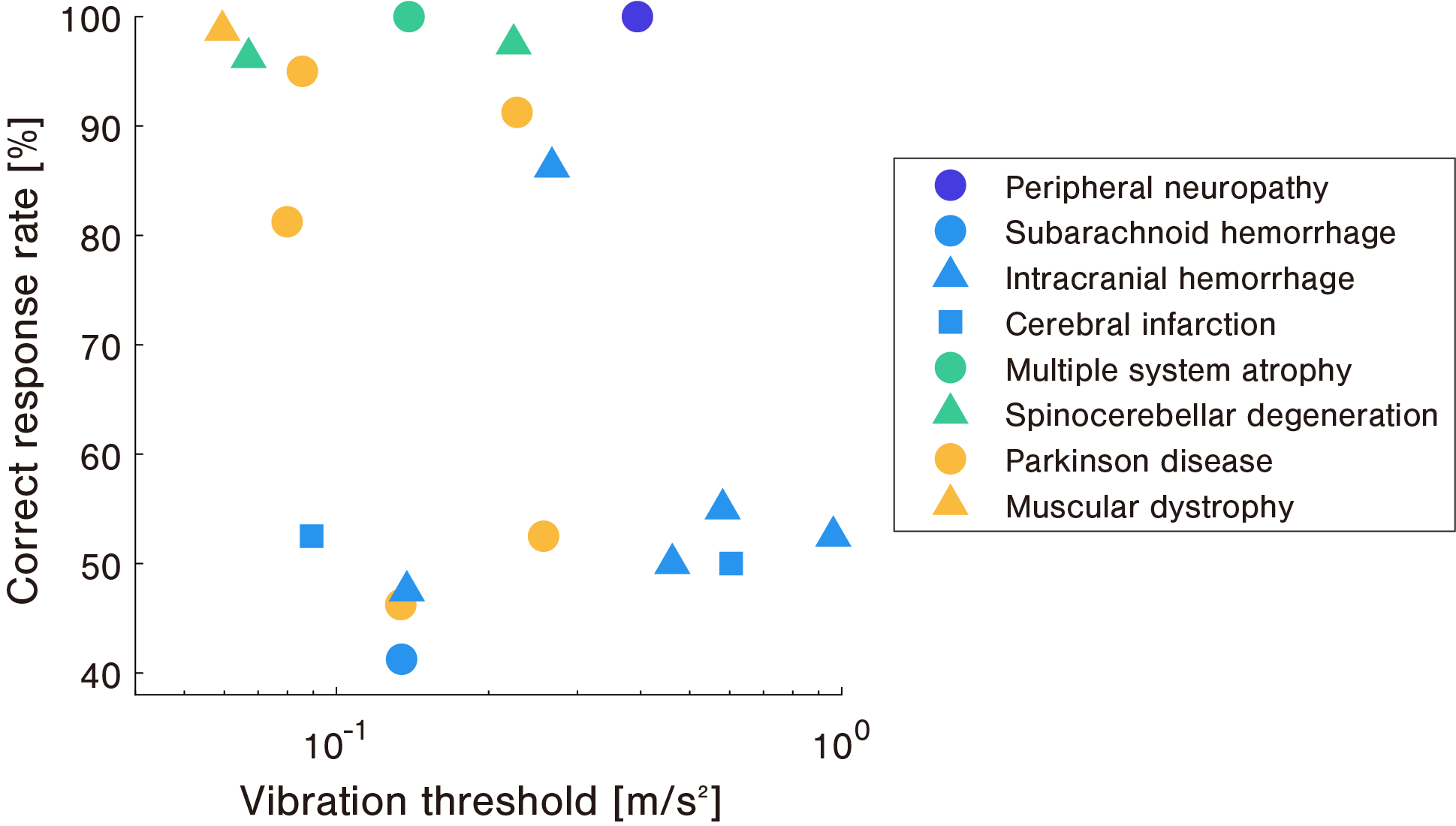

神経疾患から探る牽引力錯覚の機序

〇田辺 健(茨城県立医療大学、産業技術総合研究所)、山本 哲(茨城県立医療大学)、山田 亨(産業技術総合研究所)、石井 大典(広島大学)、河野 豊(茨城県立医療大学) - 本研究では,さまざま神経疾患を有する参加者を対象に,牽引力錯覚の特性と振動閾値を評価し,その疾患の病態の違いから牽引力錯覚の機序に迫った.8種類の神経疾患,計18名で評価を行った結果,脳卒中の参加者の患側および振戦を伴うパーキンソン病の参加者で,振動刺激は知覚できているが,牽引力錯覚が消失する傾向が確認された.牽引力錯覚には,感覚運動統合などのより高次な神経機能が関与している可能性が示唆された.

- 1D1-06

-

片手での加振ベルベットハンドイリュージョンの検証

〇阿部 優樹(株式会社リコー)、寺西 竜一(株式会社リコー)、渡辺 修平(株式会社リコー) - ベルベットハンドイリュージョン(VHI)に振動を付与し,様々な触感を提示できるデバイスを検討している.<#%BR%#>前回報告のデバイスは両手を使う必要があり,ユーザビリティに課題があった.<#%BR%#>本研究では,片手で体験可能なデバイスの開発およびその提示触感について調査した.<#%BR%#>前回報告で振動付与による変化が大きかった触感3項目とVHI知覚強度を評価した結果, <#%BR%#>片手での触感の変化は両手条件での変化と定性的に一致することが確認できた.

- 1D1-07

-

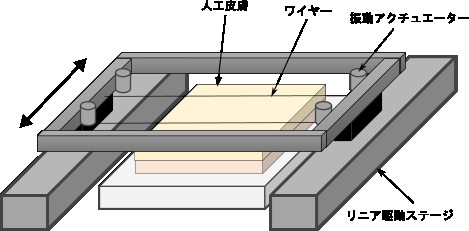

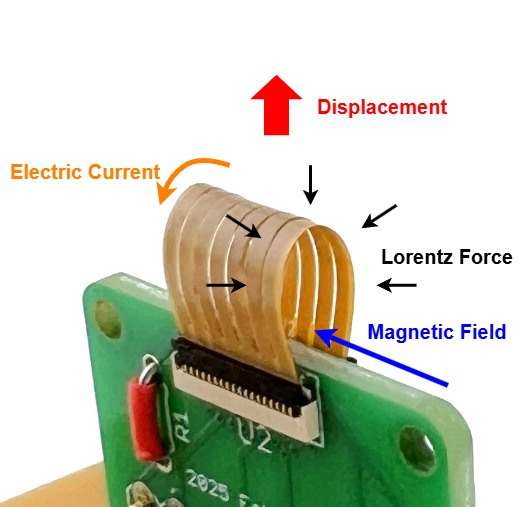

フレキシブル基板をコイルおよび振動体とした高密度触覚ディスプレイ(第一報)- 試作および心理実験による原理検証 -

〇兵頭 伸(電気通信大学)、藤 亘輝(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 従来の触覚ディスプレイは,高密度の触覚提示を行うために特殊な素材が必要になるものが多い.本研究では,フレキシブル基板と磁石を用いた1mm間隔の高密度触覚提示方法を提案する.磁石の近傍に設置されたフレキシブル基板に電流を流すことにより,ローレンツ力を発生させ,振動触覚を提示する.

- 1D1-08

-

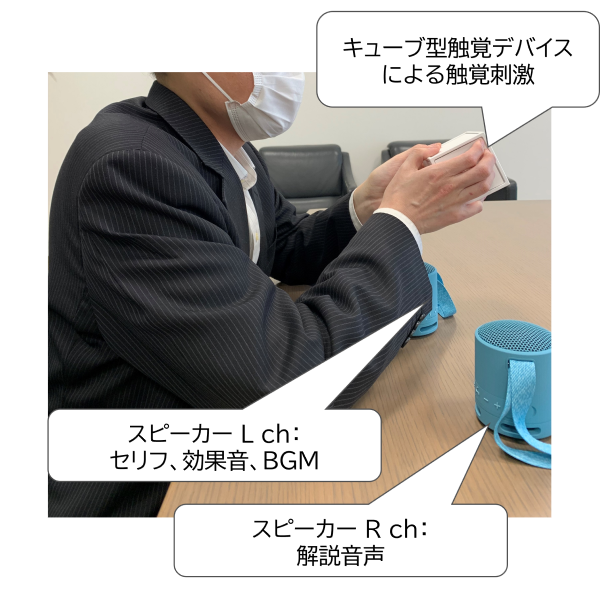

触覚刺激と解説音声を併用して物語を伝える試み

〇東 真希子(日本放送協会 放送技術研究所)、半田 拓也(日本放送協会 放送技術研究所)、澤畠 康仁(日本放送協会 放送技術研究所) - 従来、視覚障がい者への情報保障として映像コンテンツに解説音声を付与する取り組みが行われており、元々の音声情報以上にコンテンツ内容を伝達できる。一方で、元々の音声と両立させるために付与できる情報が限られるほか、全ての情報が音声なため、付与し過ぎるとわかりにくくなったり、負担がかかったりする懸念もある。本研究では、解説音声を減らし、触覚刺激を提示するコンテンツ提示手法を提案し、その有効性を評価する。

- 1D1-09

-

高周波振幅変調波に対するしびれ感を低減する振動提示条件の評価

〇赤井 崚真(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 連続した高周波振幅変調波を身体へ提示すると,しばしばしびれ感が生じ,不快に感じることがある.そこで我々は,このしびれ感を軽減する手法として,振幅変調波生成時にそのキャリア振幅を周期的に低減させる手法を提案した.本研究では,被験者実験を通して提案手法における最適な振幅の低減率を明らかにする.また,提案手法を用いた場合と,波形全体の振幅を一様に低減させた場合とで,振動の知覚強度を比較検証する.

- 1D1-10

-

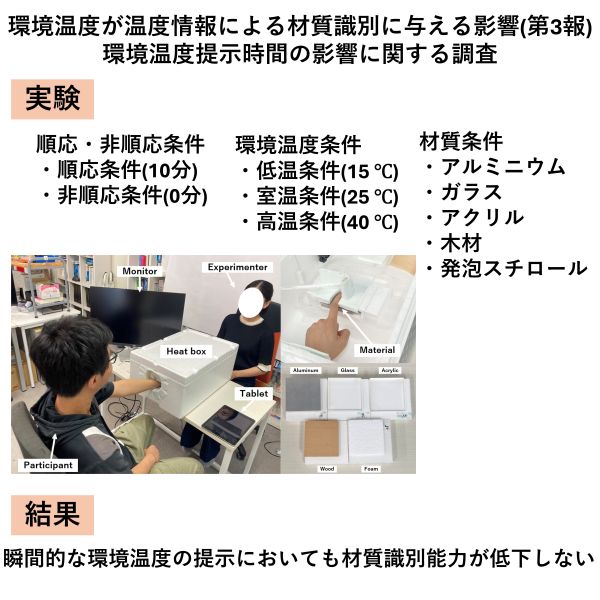

環境温度が温度情報による材質識別に与える影響(第3報):環境温度提示時間の影響に関する調査

〇濱口 美月(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、Ho Hsin-Ni(九州大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は,環境温度知覚が温度情報による材質識別に与える影響を明らかにすることを目的としている.特に今回は環境温度に身体が晒される時間の影響に関して調査を行った. 3つの異なる環境温度条件(15℃,25℃,40℃)下で、5種類の実物体を用いた材質識別実験を,環境温度提示時間10分と0分の2条件で実施した.

- 1D1-11

-

触力検査:触力指標で可視化する触覚感度評価の開発と検証

〇許 奕豪(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、梅原 路旦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、株式会社commissure)、西浦 弘美(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、田中 由浩(名古屋工業大学)、石戸 奈々子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、石川 博規(株式会社NTTドコモ)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 多様な触覚特性を理解することは,インクルーシブな環境づくりや,感覚的ニーズの異なる個人への支援において重要である.触覚の多様性を視覚・聴覚検査のように短時間で評価するため,本研究は複数の周波数における振動検出閾値を測定し,それらを統合した数値「触力」を検査し,グラフと共に可視化できる「触力検査」を提案する.実験・ワークショップを通じて,触力と主観的な触感過敏・鈍麻との関連性を検証し,手法の有効性を評価する.

- 1D1-12

-

VR訓練の効果向上に向けた熱・振動刺激による残効提示を用いた拍動性疼痛の提示

〇土川 優理(東京大学)、鷹觜 慧(東京大学)、藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 近年、VRを用いた職業やスポーツの訓練が行われているが、訓練効果を向上させるためにはバーチャル空間における身体所有感が重要である。本研究では、バーチャル空間での作業中のミスによる怪我をシミュレーションし、熱・振動刺激を残効として提示することで拍動性の疼痛を錯覚させる手法を提案する。