Sept. 19 2025

9月19日

口頭発表 09:10-9:50 身体性認知1

座長:森 将輝(早稲田大学)

- 3F1-01

-

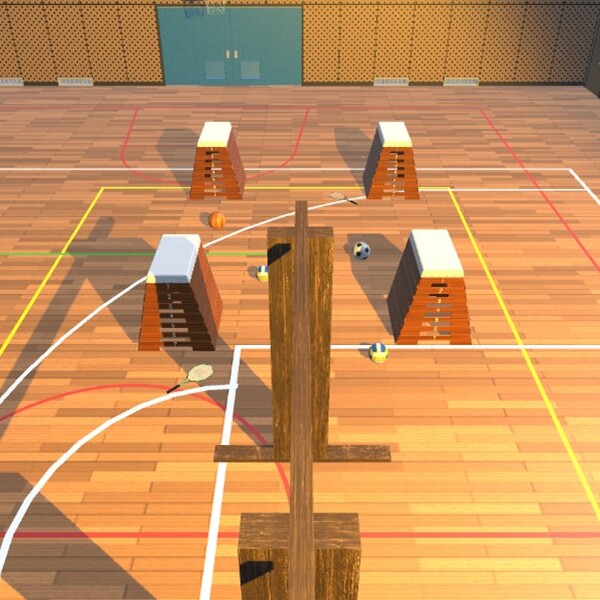

VR平均台の高さの変化が歩行安定性に及ぼす影響

〇飯塚 巧馬(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VRは現実とは異なる視覚効果を提示でき、野球やけん玉等多くのスポーツ分野でスキル向上に活用されている。本研究はVRを用いた平均台上でのバランス能力向上トレーニング手法の検討を目的とした。実験では、仮想平均台の高さを「低い→高い→低い」と高い高さを挟むことで意図的に恐怖感を増幅させ、その後の心理的適応促進を図った。実験の結果、高さ変化を通じた心理的適応が歩行安定性の向上に寄与する可能性が示唆された。

- 3F1-02

- 取り下げ

- 3F1-03

-

バーチャル複数身体の自己身体化における機能性効果の検討

〇山下 孔明(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、成川 駆武人(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、杉本 麻樹(慶應義塾大学)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系) - バーチャル身体を自己身体化するためには、身体各部に適切な機能が必要である(機能性仮説)。本研究では、遅延なく自己身体と同期するアバターに1s、2s遅延して動作するアバターを加えて、落ちてくるボールを受け止める課題を設定し、当たり判定による機能性効果を検討した。その結果、すべての身体に当たり判定を適用する条件では、遅延のない身体のみに当たり判定がある場合よりも複数身体を所有している感覚が向上した。

- 3F1-04

-

手指の共有身体アバタの身体性に担当割合が及ぼす効果

〇鳥海 智志(豊橋技術科学大学)、井上 康之(富山県立大学)、勝俣 安伸(沼津工業高等専門学校)、萩原 隆義(長野工業高等専門学校)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学) - 複数人が1つの身体を操作するバーチャル共体化が研究されている。その1つに、2人の動きを重み付け平均し、1つのアバタに反映する共有身体がある。本研究では手指の共有身体を対象に、各操作者の担当割合を変化させた場合の身体性について、質問紙による主観評定と脅威刺激に対する生理指標(SCR)により評価した。結果、担当割合が大きくなるほど身体所有感と行為主体感が高くなったが、SCRに有意な差はみられなかった。

- 3F1-05

-

躍度最小モデルにより伸長するバーチャル腕の身体性

〇屋敷 駿斗(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、村上 太一(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学専攻)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系) - 伸長するバーチャル腕の身体性認知は、その伸長方法の影響を受ける。本研究では、人の運動モデルとして知られる躍度最小モデルによる伸長が、定速伸長や加速伸長よりも高い身体化をもたらすかを検討した。参加者は、自動的に伸びるバーチャル腕を用いてターゲットに触れる課題を行った。その結果、躍度最小による伸長は、加速条件に比べて身体所有感と行為主体感の評価が高いことが示された。

- 3F1-06

-

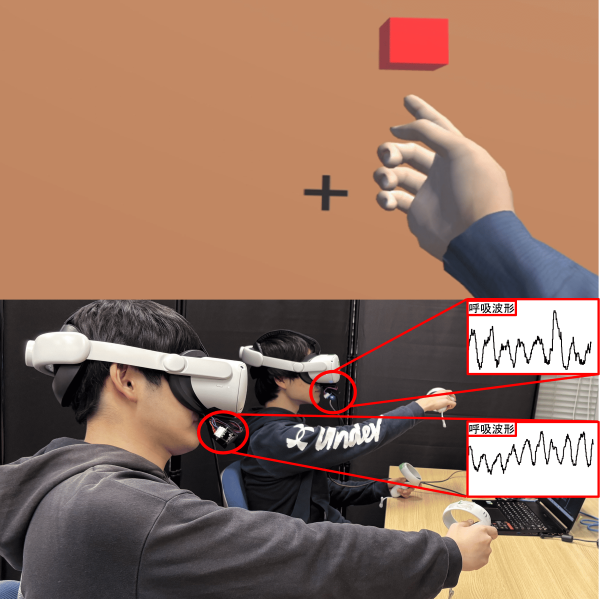

融合身体における二者間の相互作用-呼吸特性の分析-

〇廣田 和輝(立命館大学院)、森田 磨里絵(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学院)、木村 朝子(立命館大学院)、北川 智利(立命館大学 BKC社系研究機構、吉賀心理学研究所) - VR空間で複数人が1つの仮想身体(アバタ)を共同で操作することを融合身体という.本研究では,二者が融合し身体動作を行う際の呼吸特性について調査した.実験では,VR空間に表示される標的にアバタの手で触れるリーチングタスクを,一人でまたは他者と融合して実施し,その際の各参加者の呼吸波形を計測した.その結果,二者の呼吸波形は,一人でアバタを操作するよりも融合して操作した時の方が類似することを示した.

- 3F1-07

-

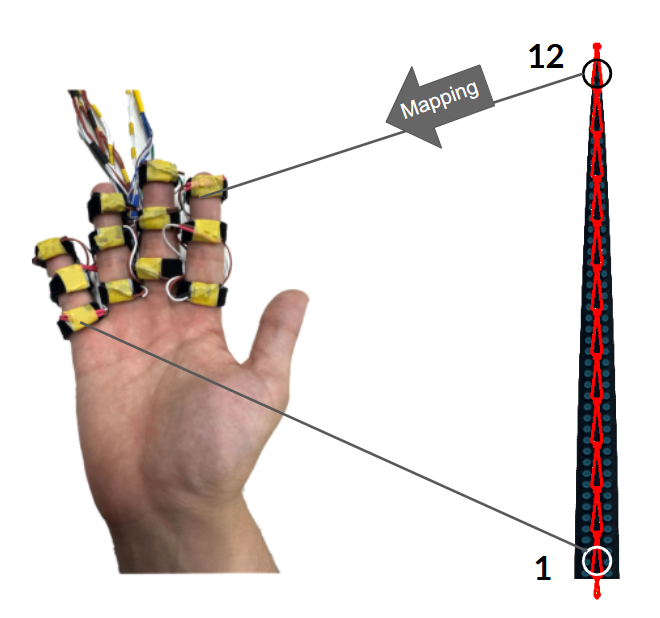

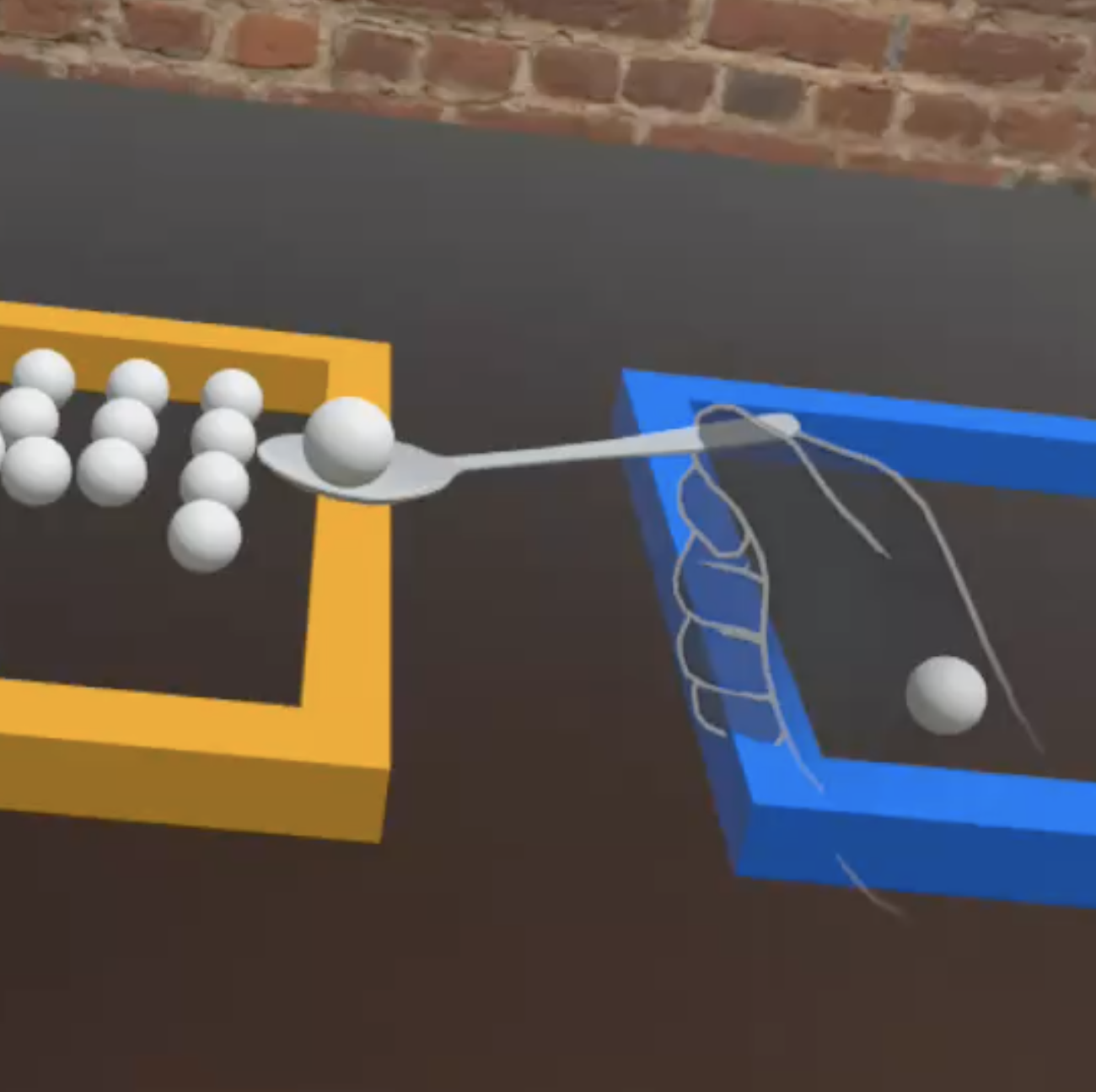

非相同アームを用いた触覚的な空間探索を可能にするフィード バックマッピングに関する検討

〇戸﨑 利脩(東京慈恵会医科大学)、高下 修聡(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - ヒトとは身体部位の構造が異なるなど、ヒトと非相合なアバターを自分の身体であるかのように扱うためには、これまでの研究で検討されてきた操作者とアバター間での操作(コントロール)のマッピングに加え、感覚(フィードバック)のマッピングも重要であると考えられる。そこで本研究では、特殊な身体性を用いた触覚的な空間探索能力の獲得可能性の検討のために、手指で操作される12関節のタコ腕型アバターの触覚を感じるための多チャンネル触覚マッピングシステムを開発した。

- 3F1-08

-

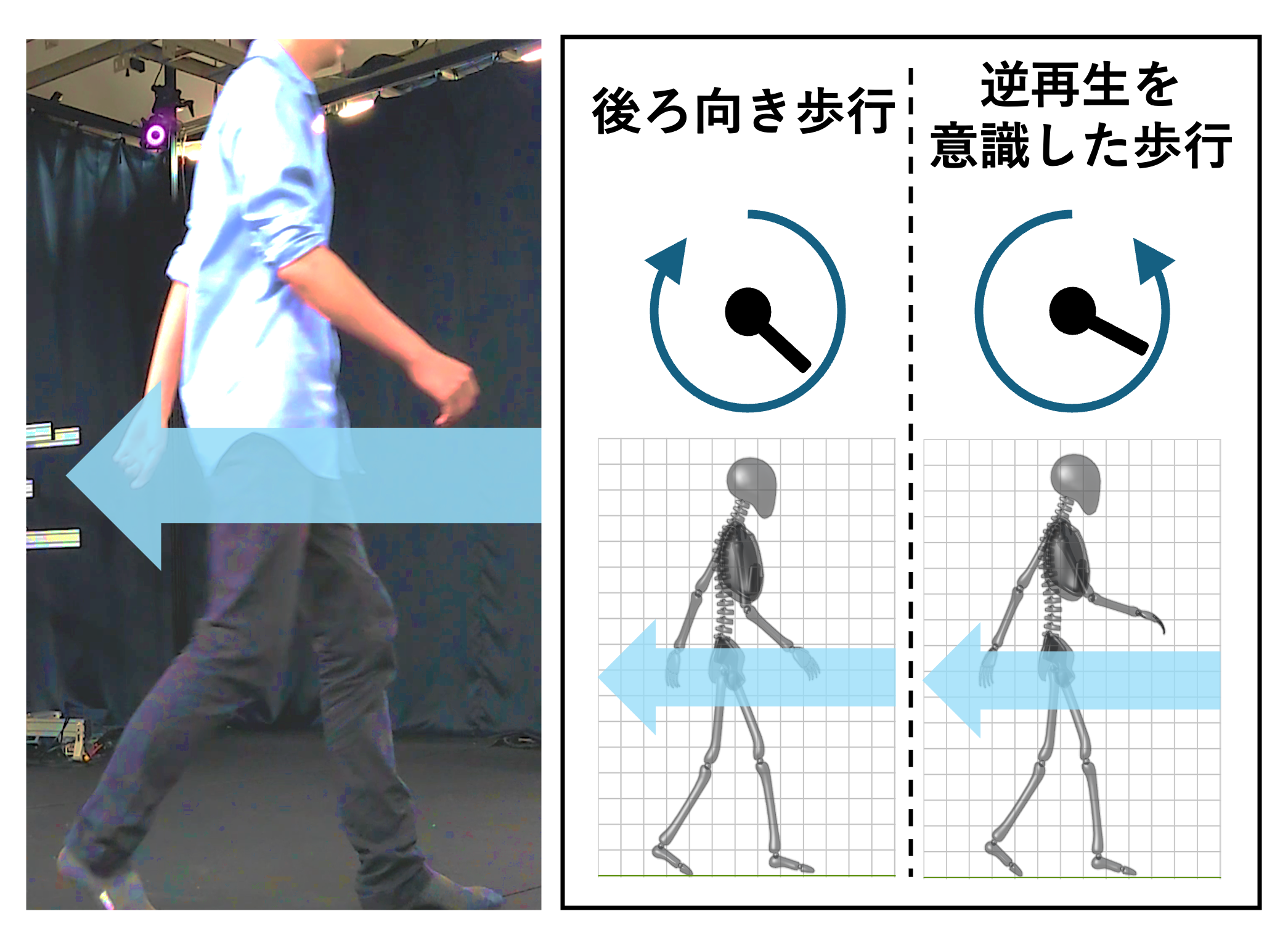

時間反転動作と後ろ向き歩行に関する予備的検討

〇秋元 源希(東京大学)、佐々木 智也(東京大学、東京理科大学)、大伏 仙泰(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 我々が日常的に行う多くの身体動作はほぼ注意を向けることなく遂行されている。本研究は時間反転された動作によってその注意が顕在化されるかを検証した。予備的実験において前向き歩行・後ろ向き歩行・逆再生を意識した歩行を比較した結果、特に逆再生を意識した際に特定の身体部位の意識が高まる傾向があり、歩行速度や関節角度にも違いが表れた。これらは時間反転された動作が運動の理解や学習を促進する可能性を示唆する。

- 3F1-09

-

VR環境における相互作用可能な物体と2次元画像のフランカー干渉効果比較

〇水野 桜(東京電機大学院)、高橋 達二(東京電機大学) - ヒトの脳は実物体や環境を知覚し相互作用することを通じて進化してきたと考えられる.Gomez らはフランカー課題における実物体は画像と異なる反応を引き起こすことを示し,行為者にとってのその物体の行為可能性(アフォーダンス)が画像にはない重要な特徴であると指摘した.本研究ではGomez らの実験パラダイムを用いて,仮想現実環境でも現実環境と同様の行為可能性による反応差が見られるかを検討した.

- 3F1-10

-

立位着座可能なアシストスーツを用いた疲労感の少ないVR歩行インタフェースの開発

〇吉田 翼(東京大学)、川島 嵩之(一般社団法人Ignite Your Ambition)、杉上 雄紀(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では,実空間よりも広いバーチャル空間の移動を可能にするVR酔いの少ない手法として,立位のまま着座可能なアシストスーツと重心移動を組み合わせたVRロコモーションインタフェースを提案する.本発表では,重心移動により移動とジャンプが可能な立位着座型VR歩行インターフェイスの構成について述べ、性能評価に向けた実験計画を示す。