Sept. 19 2025

9月19日

口頭発表 09:10-9:50 移動感覚

座長:脇田 航(広島市立大学)

- 3D1-01

-

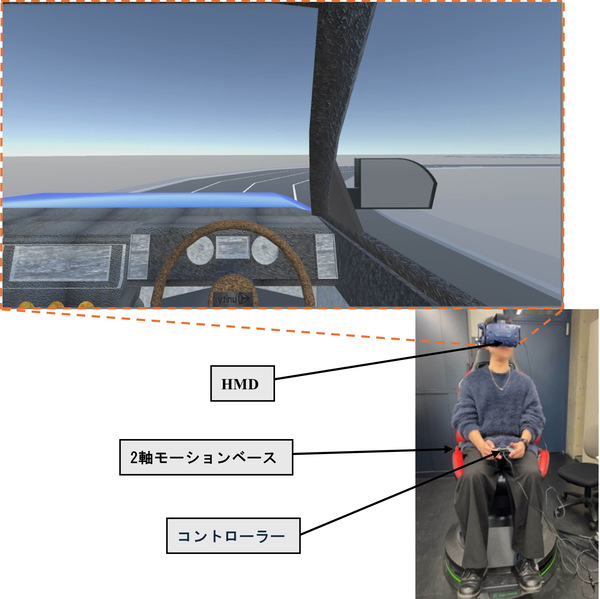

VRモーションベースにおけるインタラクションとユーザー体験

〇渕 智哉(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - 乗り物で移動するVRコンテンツにおいて、コントローラー操作の有無と、カーブ時のモーションベースの傾斜方向の違いがユーザー体験へ与える影響を検証した。その結果、視覚刺激に合わせたモーションには感情を快方向に転じさせる効果があり、カーブ時には「遠心力方向のモーション」が覚醒度を活性方向に動かすことが示された。さらに、コントローラーによる操作があることで、不快感を軽減する可能性があることが示唆された。

- 3D1-02

-

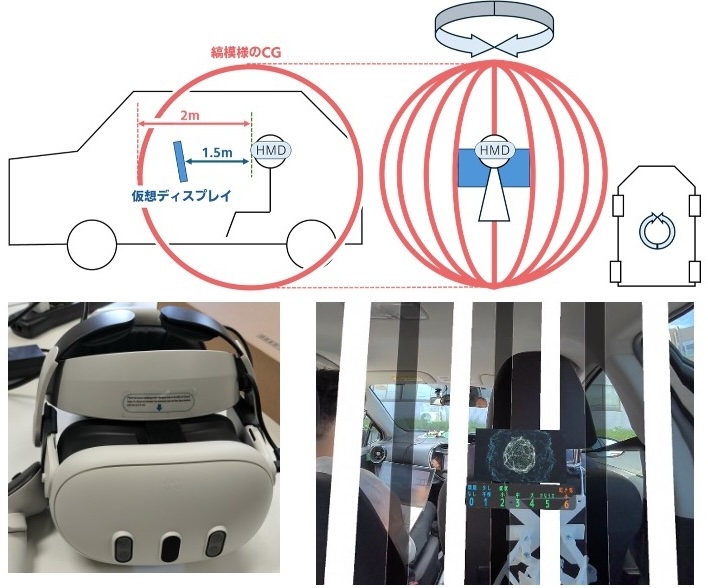

車両旋回運動を表す縞模様CGのAR提示が後部座席乗員の動揺病に及ぼす影響

〇佐藤 勇起(茨城大学)、杉浦 琳(茨城大学)、和田 隆広(奈良先端科学技術大学院大学) - 車の後部座席で読書や動画視聴などをすると車外視覚情報が遮られ,車の動きが視覚的に知覚されないことから,動揺病悪化が懸念される.本研究は車両旋回運動を表す縞模様CGをARで後部座席乗員周囲に提示する手法を提案し,実車で4名に予備評価した.結果,動揺病感受性が高い参加者では全動揺病評価指標が軽減したが,低感受性者では一部指標が悪化し,CG同期精度と刺激強度の調整が今後の課題と示唆された.

- 3D1-03

-

異なるブランコでの不安定ブランコ現象の揺動感覚の関係性検証

〇任 靖昕(立命館大学)、段 天洋(立命館大学)、安藤 潤人(立命館大学)、野間 春生(立命館大学) - 不安定ブランコ現象の要因として、リアルとバーチャルのブランコの物理パラメータの不一致が考えられる。そこで本研究では、物理パラメータを一致させた高さ1.5mおよび13mのブランコを製作し、揺動感覚の変化をアンケート形式で評価した。分析の結果、パラメータの不一致よりもブランコの高さが要因として影響が大きいことが示された。

- 3D1-04

-

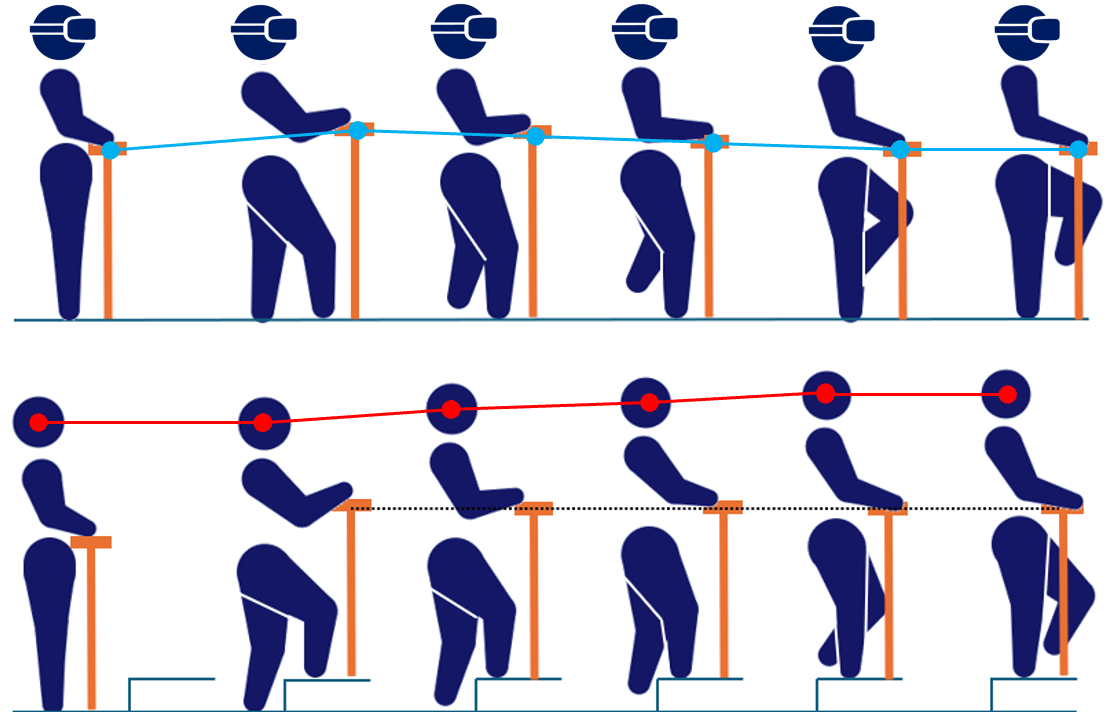

歩行に合わせて伸縮する杖型デバイスを用いた仮想階段昇段手法

〇寺田 淳之介(横浜国立大学)、岡嶋 克典(横浜国立大学) - 実空間での平地歩行時に、視覚的に階段昇段する映像の提示に合わせて物理的に伸縮する杖型デバイスを用いることで、昇段感を向上させる手法を提案する。ユーザーは歩行中に体重をかけた杖が縮むと同時に目線が上昇することで、あたかも階段を昇段したように感じる。これは視覚と触覚、固有感覚による相互的なクロスモーダル効果とマルチモーダル統合が生じたためと考えられる。

- 3D1-05

-

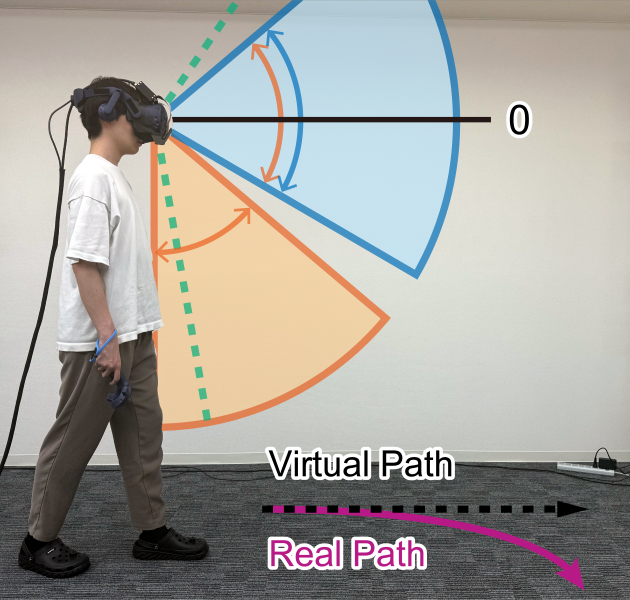

下方視野の提示がリダイレクテッドウォーキングの知覚閾値に与える影響

〇有川 由祐(東京大学)、中野 萌士(東京大学)、松本 啓吾(筑波大学、産業技術総合研究所)、鳴海 拓志(東京大学) - 下方向の視野は歩行時の地面の認識に重要であり、バーチャル空間における没入感や自己位置推定能力に影響することが確認されている。本研究では、下方視野角を拡張したヘッドマウントディスプレイを用いて、下方視野の提示がリダイレクテッドウォーキングの曲率操作における知覚閾値に与える影響を検証した。下方視野の提示有無による知覚閾値の差は確認されず、下方視野への手がかりの提示が影響を与える可能性について議論した。

- 3D1-06

-

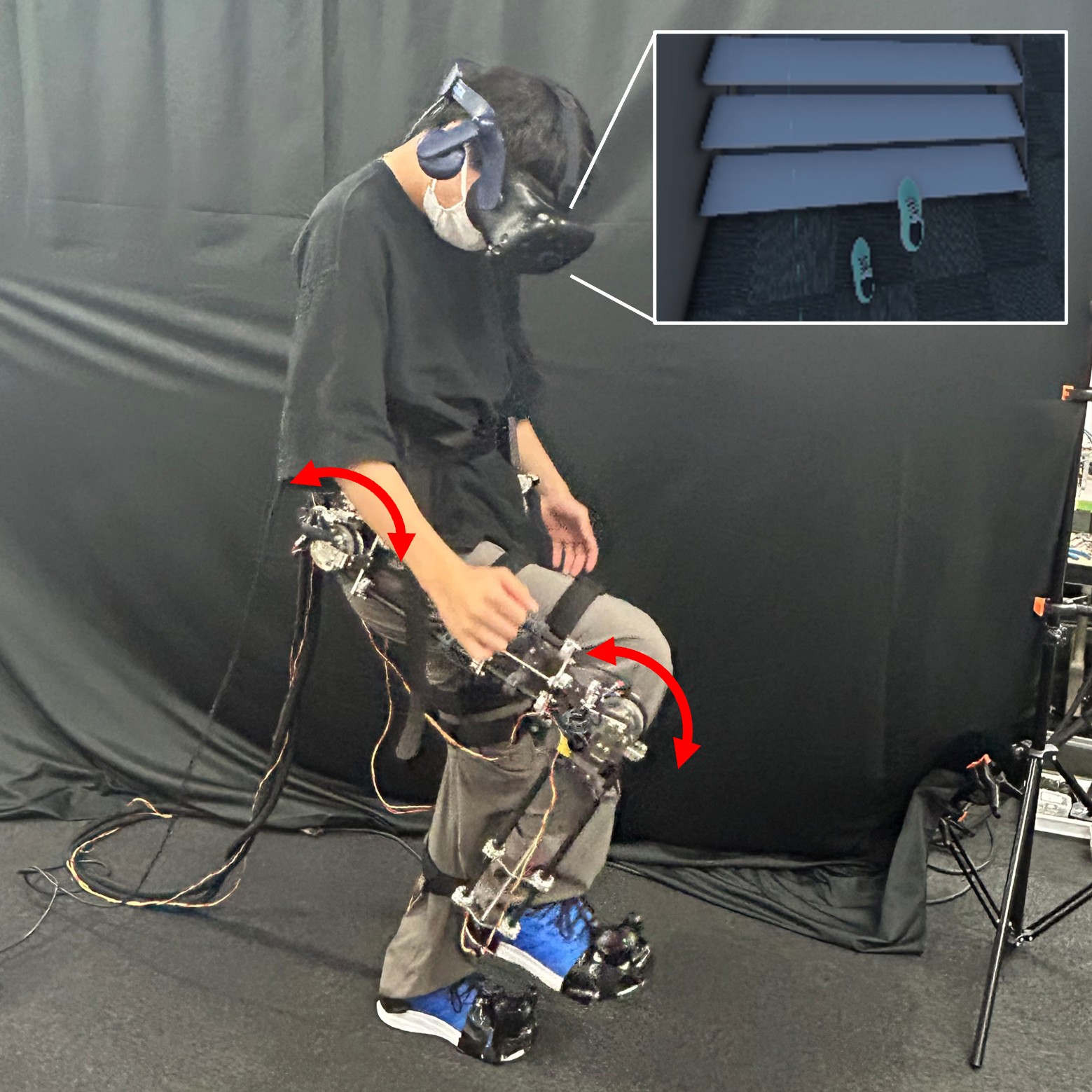

装着型力覚提示装置を用いた階段昇降における着地感覚の検証

〇小倉 栞太(中央大学)、杉野 智孝(中央大学)、澤橋 龍之介(中央大学)、西濱 里英(中央大学)、中村 太郎(中央大学) - 本研究では、力覚提示によるVR体験向上のため、MR流体ブレーキ搭載の下肢外骨格装置を開発した。これは、VR空間で階段を昇降する際、現実では平地を歩行するために生じる没入感の低下という課題を解決するものである。本装置は平地歩行中のユーザーの下肢に対し、階段昇降を模した抵抗力を付与することで、あたかも昇り降りしているかのような感覚を創出する。その有効性を現実感と抵抗力の観点から評価した。

- 3D1-07

- 取り下げ

- 3D1-08

-

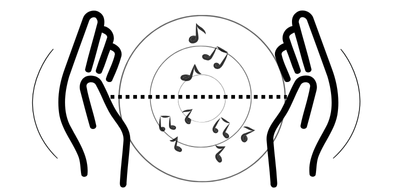

参加型協奏体験に向けたアクセシビリティ対応\\デジタル楽器の基礎検討

〇サーキルジエン ジェルスティ(慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院)、吉田 貴寿(慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院)、南澤 孝太(慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院) - 音楽は人と人をつなぐ参加型行為であるが,鑑賞中心の消費が進み,共同演奏の機会が減少している.本研究は,多様な身体からの音楽参加を支援するアクセシビリティ対応デジタル楽器の設計を目的とし,左右手間距離をペンタトニックスケール音に変換する「Pentatonic Space」を試作した.座位/臥位など姿勢条件が演奏体験に与える影響を予備的に評価した結果,好ましい演奏姿勢や手の動かし方については参加者間で大きく異なる可能性が示唆された. 今後は多様なユーザが複数人同時に利用できるよう, インタラクションとシステムのデザインを改良する.

- 3D1-09

-

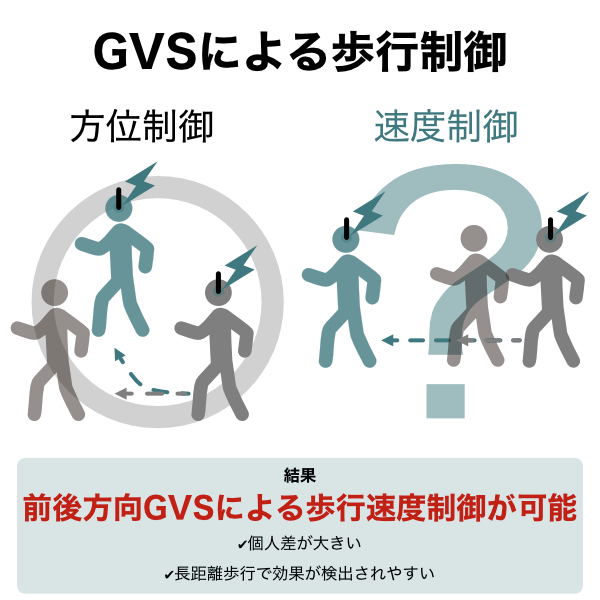

前庭電気刺激による歩行速度誘導の予備的検討

〇斉藤 光汰(大阪大学工学部)、原 彰良(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、古川 正紘(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学大学院情報科学研究科、脳情報通信融合研究センター) - 前庭電気刺激(GVS)は左右方向への歩行方位の誘導に成功している一方で、方位に対する独立成分である歩行速度の誘導に関する知見は少ない。そこで本報告では、GVSによる歩行速度誘導の可能性を検証するために、短距離および長距離の2条件下において歩行速度の計測を実施した。その結果、GVSによる歩行速度誘導では、歩行距離によっては標準速度の歩行に対して加速と減速の間に非対称性が存在することが観察された。