Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:10-9:50 力覚・体性感覚1

座長:吉元 俊輔(大阪大学)

- 2F1-01

-

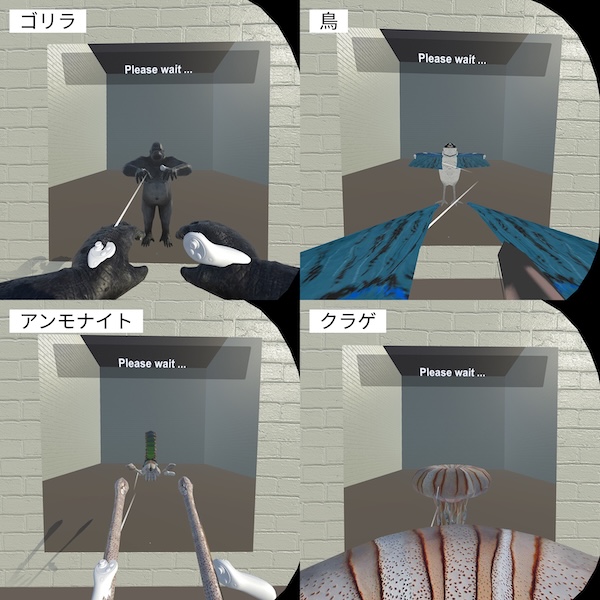

アバタ外見と整合性の取れた身体感覚を提示する力覚フィードバック手法の研究

〇近藤 俊(東京大学)、橋本 健(東京大学、ソニーコンピュータサイエンス研究所)、鳴海 拓志(東京大学) - VR空間において,ユーザは現実と異なる姿のアバタを操作できるが,現実の身体と大きく異なる見た目を持つアバタを操作する場合,見た目と運動感覚の不一致が違和感を生むことがある.本研究では,実身体と大きく異なる見た目を持つアバタにおいて,アバタの見た目と運動感覚の組み合わせに対する納得感を高めるため,身体装着型の力提示装置を用いて運動のインピーダンスを変化させ,納得感を最大化する力提示を探索した.

- 2F1-02

-

前庭電気刺激とHMDによる視覚情報提示の相互作用が自己傾斜感覚に与える影響

〇栗原 徹(防衛大学校 理工学研究科)、植山 祐樹(防衛大学校 機械工学科)、原田 正範(防衛大学校 機械工学科) - 本研究は、前庭電気刺激(GVS)とHMDを用いたフライトシミュレータとを組み合わせ、自己傾斜感覚への影響を検討する。GVS刺激の強度(強・弱)と印加時間(即時・漸増)の計4パターンと、映像の有無を組み合わせた条件を設定する。さらにGVS刺激がない映像のみの条件も加え、各条件下での生理学的傾斜感覚をHMDの傾きを用いて計測し比較検討する。これにより、GVS刺激と視覚情報が自己傾斜感覚に与える複合的な影響の解明を目指す。

- 2F1-03

-

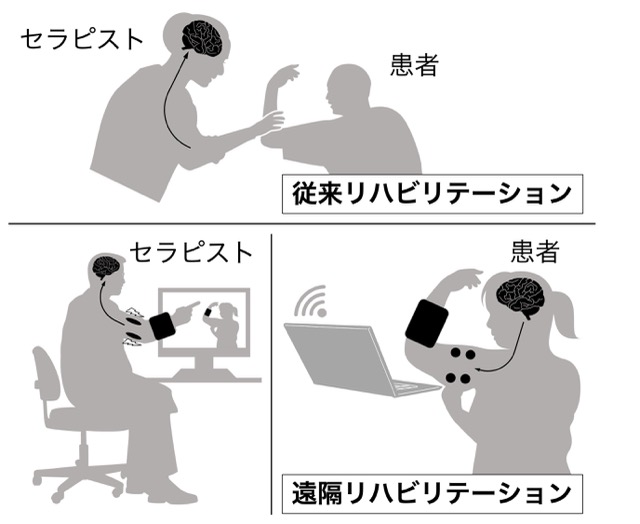

上肢関節の剛性感を共有する複数筋電気刺激インタフェース

〇藤井 義織(筑波大学)、鈴木 康裕(筑波大学)、ハサン モダル(筑波大学)、鈴木 健嗣(筑波大学) - 近年遠隔リハビリテーションの需要は高まっており,様々な病気や怪我に対してその効果が検証されてきた.しかしながら,特に脳神経リハビリテーションにおいては,徒手的な評価が一般的であり遠隔では理学療法士が患者を触れられないという課題が残る.そこで私たちは,視覚的に判断が困難である関節剛性の評価を対象とし,複数筋電気刺激によるインターフェースを開発した.性能評価により,EMSの刺激強度の増大に伴い肘関節の抗力が増大する傾向が得られた (R2 > 0.6).知覚実験より,提案手法を用いた場合はビデオ会議システムを用いた場合に比べ大きく判別性能が向上することを確認した (p=0.0051 < 0.05).

- 2F1-04

-

前庭感覚電気刺激により生じる主観的視野運動に姿勢が与える影響

〇黒川 晴生(慶應義塾大学大学院理工学研究科)、中村 文彦(立命館大学情報理工学部)、杉本 麻樹(慶應義塾大学理工学部情報工学科) - 本研究では,座位,側臥位,仰臥位の3姿勢での,前庭感覚電気刺激による主観的視野運動への影響を検討した.HMD(Head Mounted Display)を用いた新たな計測システムで計測を行い,主観的視野運動の回旋角度と前庭感覚電気刺激に対する位相遅れについて分散分析によって評価を行った.実験結果からは,回旋角度について座位と仰臥位,側臥位と仰臥位で有意差が示され,姿勢の影響が示唆された.

- 2F1-05

-

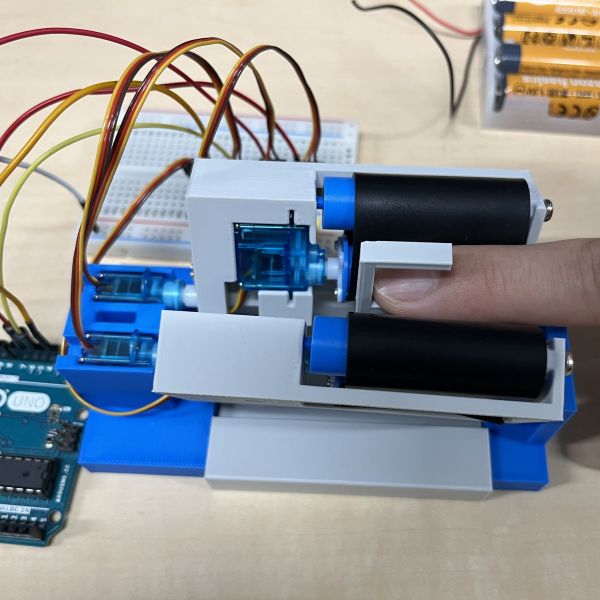

指側面へのせん断刺激による沈み込み感提示 ~皮膚接触面積の増大が与える影響~

〇鉄川 樹(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - 粘性流体に指が沈み込む感覚を提示するために、指側面へのせん断刺激を用いたデバイスの開発を目指している。<#%BR%#>これまでに試作したデバイスでは、せん断刺激を与える際に接触面積の増大が起きていたが、これを粘性流体に触れて内部に沈み込んでいく際のものと認識していた可能性がある。<#%BR%#>そこで本研究では、皮膚接触面積の増大の有無によって、提示される沈み込み感の評価にどう影響するか検証した。

- 2F1-06

-

エアシリンダ型加速度提示装置を用いたVR空間内での落下感覚の提示 -着地感覚の検証-

〇日浦 仁太(中央大学)、中村 太郎(中央大学)、西濱 里英(中央大学)、澤橋 龍之介(中央大学) - 本研究では、エアシリンダ型加速度提示装置を用いて、VR内における着地感覚の提示手法を提案する。先行研究では本装置による落下感覚の提示は検証されているが、着地時の感覚提示については十分に検討されていない。本発表では、映像のみの場合、自重による装置の落下を伴う場合、さらに落下後に逆向きの反力を加える場合の3条件を設定し、それぞれの提示手法が主観的な着地感に与える影響を評価・報告する。

- 2F1-07

-

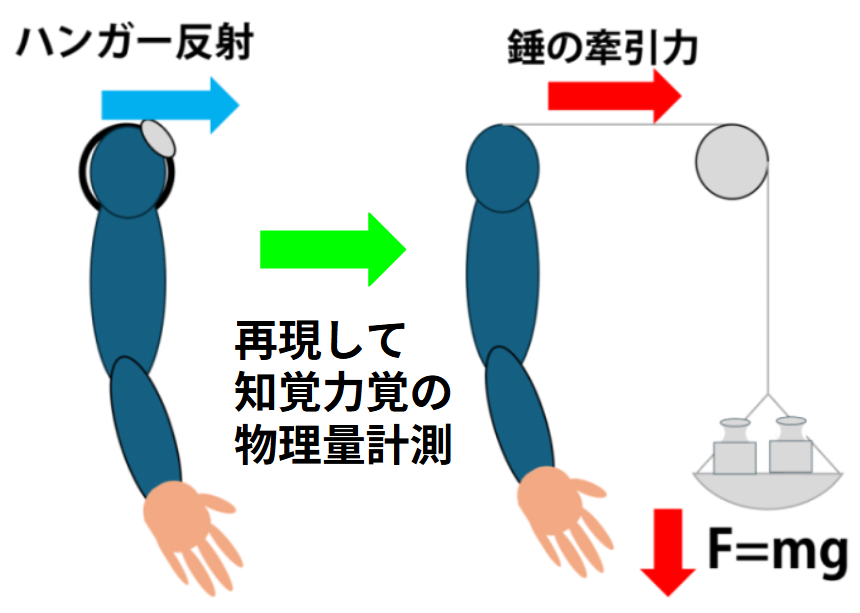

肩のハンガー反射による知覚力覚の物理量計測による評価

〇奥田 航平(東京大学)、中村 拓人(大阪大学)、葛岡 英明(東京大学) - ハンガー反射とは、頭部に針金ハンガーを装着した際に生じる皮膚変形により、外力を受けたような力覚を知覚する現象であり、肩などの他部位においても発生が確認されている。本研究では、肩のハンガー反射により知覚する力覚の物理量を得ることを目的とし、姿勢改善支援への応用可能性を探る。肩に皮膚変形刺激を与えた後、錘による牽引で同程度の力覚を再現させ、複数の刺激条件での心理的等価量を計測した。

- 2F1-08

-

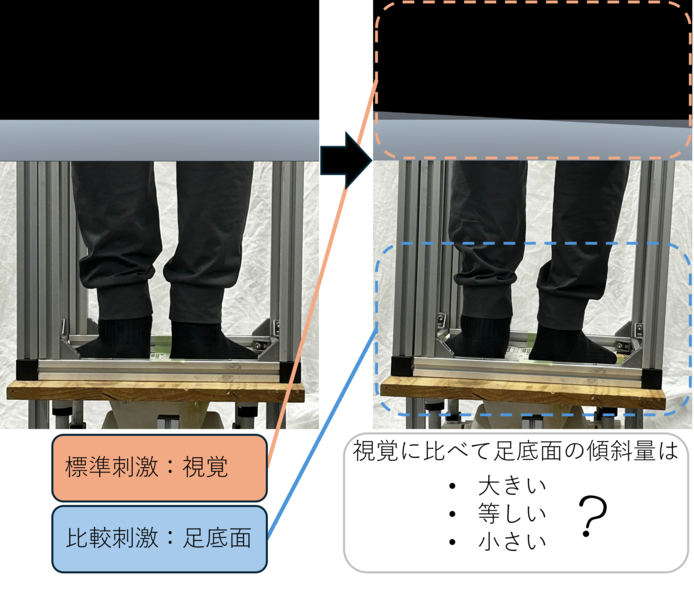

立位VRで足底面傾斜角度が視覚と異なる際の傾斜知覚

〇船引 應佑(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - 立位でのVR環境において、視覚および足底面へ同時に傾斜刺激を与えた際の傾斜知覚について調査を行った。視覚傾斜に対して角度の異なる足底面傾斜を段階的に提示し、主観的等価点を観察した。結果として、視覚傾斜よりも少ない足底面の傾斜量で、それらが主観的に等価であると知覚することが観察された。これにより、視覚傾斜よりも小さな足底面傾斜を提示することでも立位での傾斜を伴うVR体験が成立し得ることが示唆された。

- 2F1-09

-

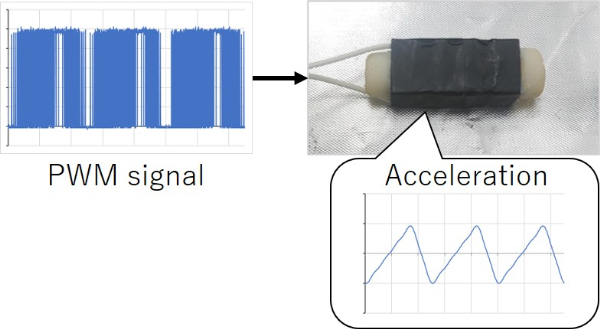

非対称振動のジャークが仮想力覚の知覚強度に与える影響

〇長原 未緒(富山県立大学)、西澤 昌宏(富山県立大学)、西原 功(富山県立大学)、中田 崇行(富山県立大学) - 仮想力覚は非対称振動によって知覚される疑似的な牽引力であり,ゲームコントローラ等の応用が期待される.本研究は仮想力覚の知覚精度向上を目的とし,知覚に寄与する非対称振動波形のパラメータを調査する.特に,非対称振動波形におけるジャーク(躍度)に着目し,その非対称性を操作した波形を生成・提示する.また,ジャークの比率が仮想力覚に与える影響を実験的に調べる.本発表では,波形生成手法と実験結果を報告する.

- 2F1-10

-

接触子の材質が運動錯覚に及ぼす影響

〇小村 啓(九州工業大学)、本田 功輝(東京大学) - 腱や筋肉に皮膚の上から振動刺激を与えると,運動錯覚といわれる身体の運動を伴わずに身体が動いたような感覚が生起する場合がある.これまでの研究では,大きな運動錯覚を生起させるために,振動刺激の条件(押付力,加速度,周波数)は検討されてきたが,接触子についてはほとんど検討されていない.そこで本研究では,接触子の素材が運動錯覚に及ぼす影響についての調査を行う.

- 2F1-11

-

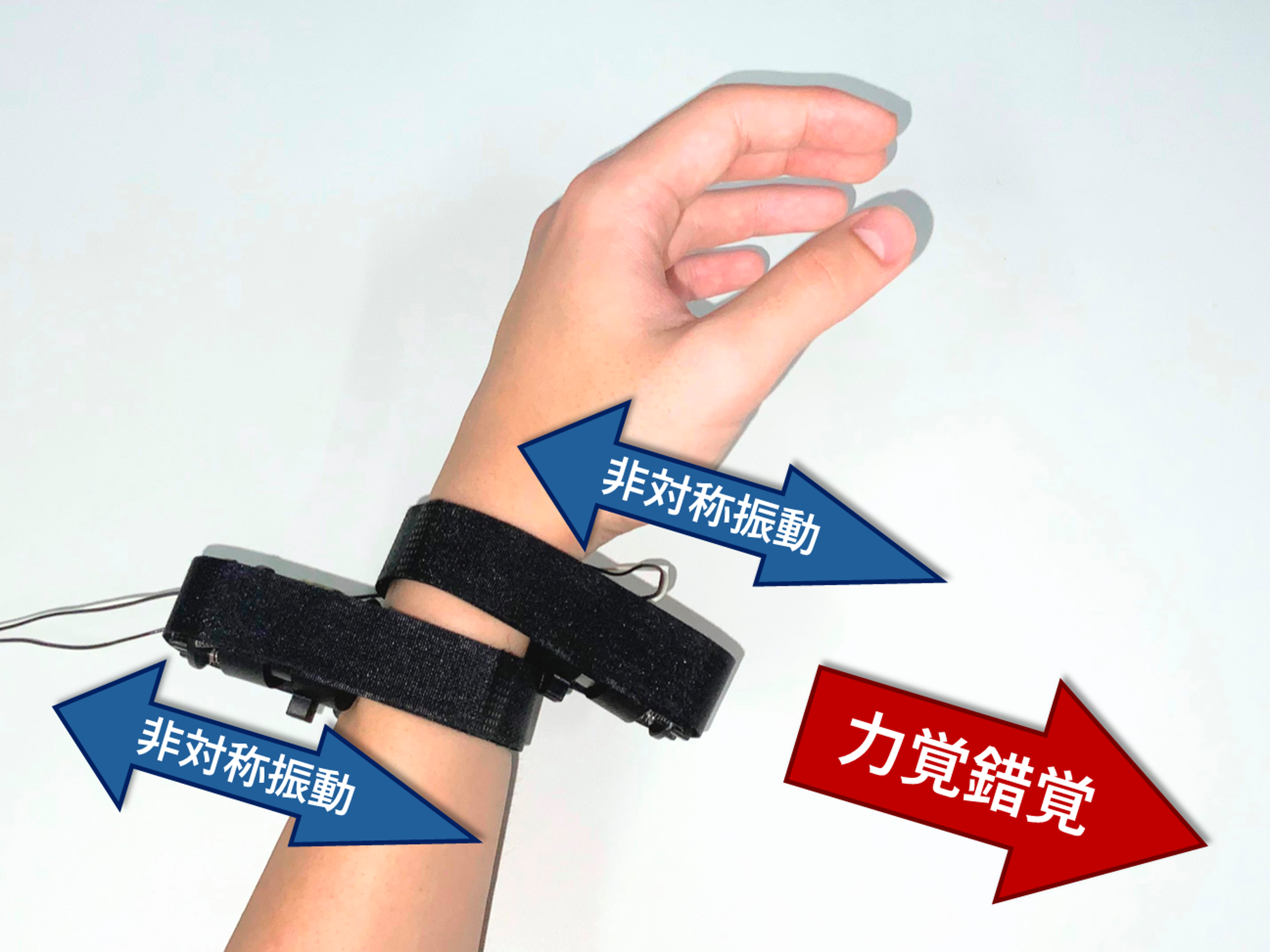

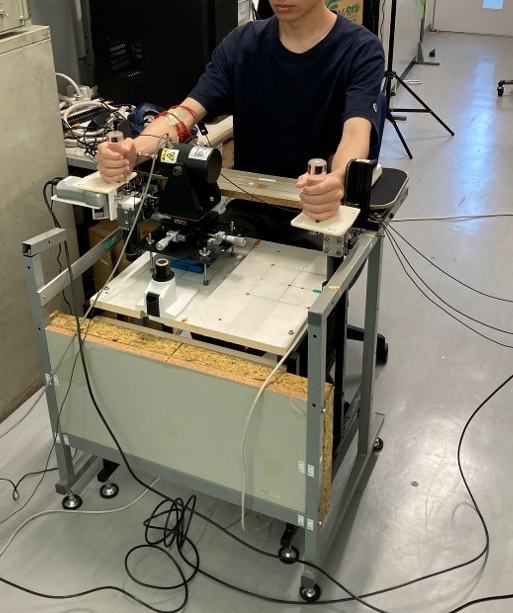

腱への非対称振動刺激を用いた指先非拘束型力覚提示手法の提案

〇福田 光輝(東京大学)、中村 拓人(大阪大学)、青山 一真(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 手部に対する力覚提示はVR体験の臨場感向上や技能伝達などに効果的であるが,その実現手法の多くは作業範囲の制約や装置の大型化等の実用上の課題を抱える.本研究では,従来指先や手先を対象に非接地の力覚提示を行う手法として用いられてきた非対称振動刺激を手部の腱の甲側と掌側の両側に提示することで,指先を拘束せずに手部全体に力覚を提示する手法を提案する.実験により,手背と手首掌側の腱に非対称振動刺激を提示することで効果的に力覚錯覚を誘起できることを確認した.