Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:50-10:30 感覚・知覚2

座長:橋本 悠希(筑波大学)

- 2A2-01

-

眼球運動が触空間知覚に与える影響

〇松宮 一道(東北大学) - 外界の中で触覚刺激の位置を特定するために、人の知覚システムは皮膚表面を参照枠とする触覚刺激を外界の参照枠に変換する必要がある。この変換に視覚参照枠が用いられていると考えられているが、眼球運動が触覚位置知覚にどのような影響を与えるかは不明である。本研究は、眼球運動に伴い触覚位置が系統的に誤定位されることを報告する。この結果に基づいて、空間知覚における視覚と触覚の関係について検討する。

- 2A2-02

-

非侵襲的温熱刺激による飲用時の主観的印象変容を目的としたシステムの開発

〇何 紀婷(東京大学)、許 佳禕(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、門内 靖明(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 本研究では、飲用行為に対して非侵襲的な温熱刺激を適用し、飲料に対する主観的印象を変容させる可能性を探ることを目的としたシステムの開発を行った。既存の温熱刺激装置を基盤とし、刺激強度および提示タイミングを制御可能な提示フローおよび制御ソフトウェアを実装した。本発表では、飲用動作と同期した温熱刺激提示を実現するためのシステム構成、設計上の工夫、および今後の主観的体験評価への応用可能性について報告する。

- 2A2-03

-

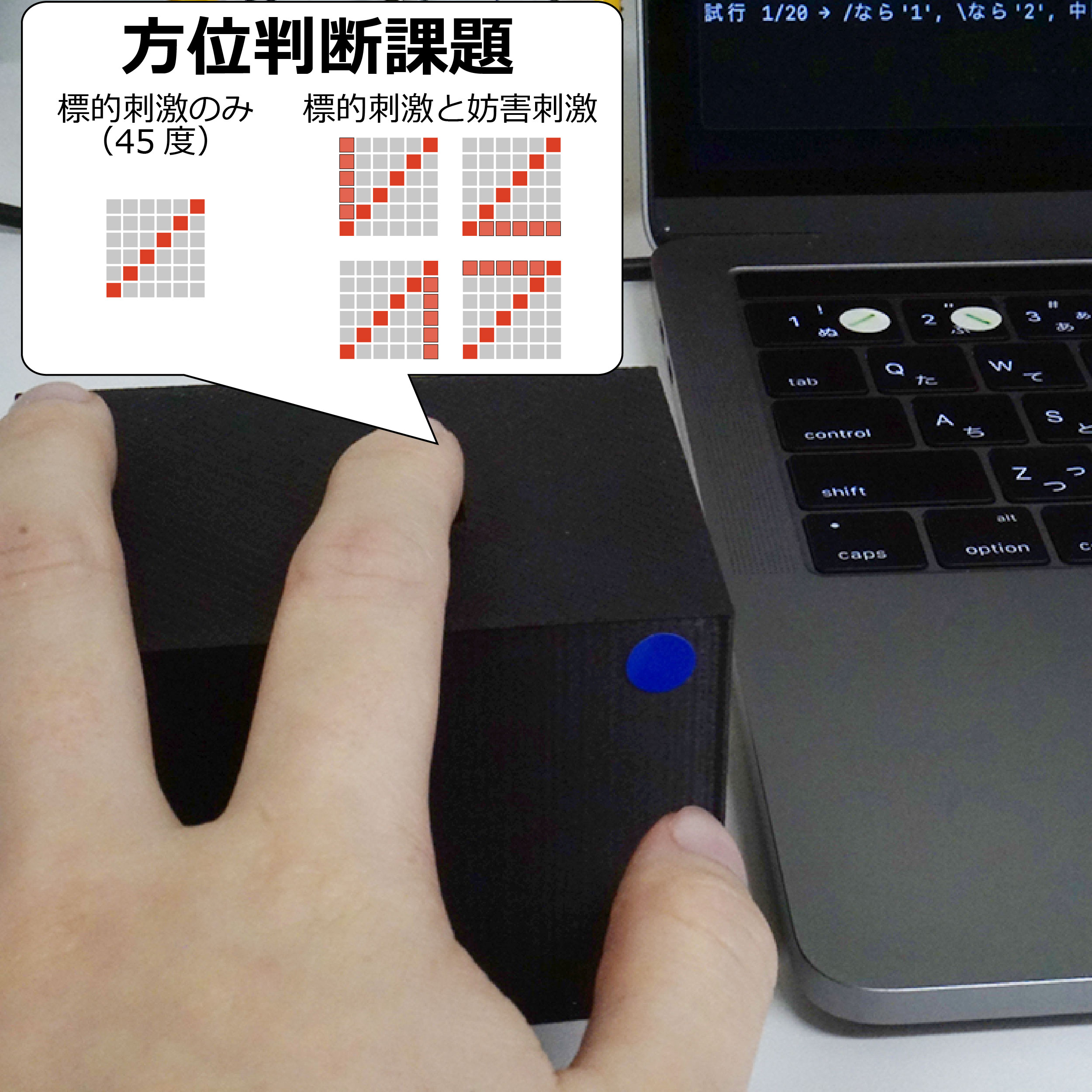

指先への斜め線刺激の方位判断課題における周辺刺激パターンの影響

〇小嶋 麻由佳(日本電信電話株式会社)、黒木 忍(日本電信電話株式会社) - 触覚を介して指先に方位情報を提示することは,情報提示において有効な手段の一つである.一方,複数の刺激が同時に提示された場合,たとえ標的刺激と妨害刺激が明示されていても,両者が統合されて知覚される現象が広く知られている.本研究では,標的刺激として斜め方向の振動刺激を提示し,妨害刺激として周囲に1本または2本の振動刺激を付加することにより,妨害刺激が指先における方位判断課題に与える影響を検討した.

- 2A2-04

-

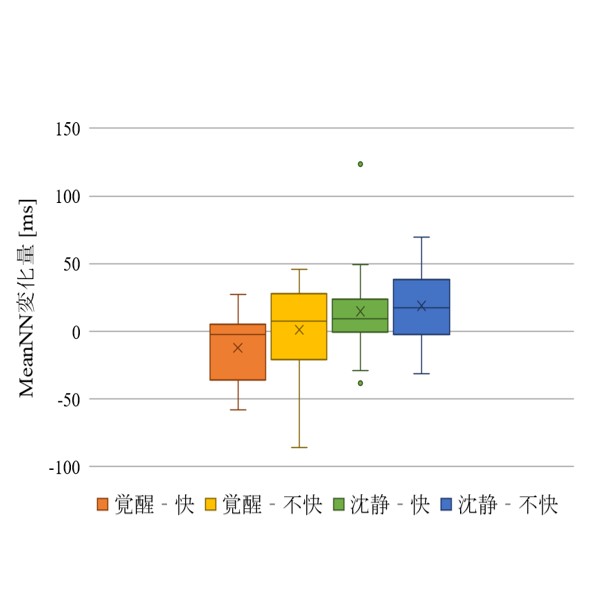

VRコンテンツへの応用を目的とした音楽聴取時における心拍変動の分析

〇馬塲 太一(金沢工業大学)、中沢 憲二(金沢工業大学) - VRコンテンツへの応用を目的に音楽聴取時における心拍変動と感情との関係を分析した。音楽は覚醒・沈静、快・不快という条件で、被験者に選択してもらった。心拍変動の分析は、時間領域と周波数領域指標を用いた。また感情分類ラベルを付与した音楽データベースを使い、用いた音楽がもつ感情をMELスペクトログラムから推測した。本研究では被験者の感情を心拍変動やスペクトログラムから考察しコンテンツへの応用を検討する。

- 2A2-05

-

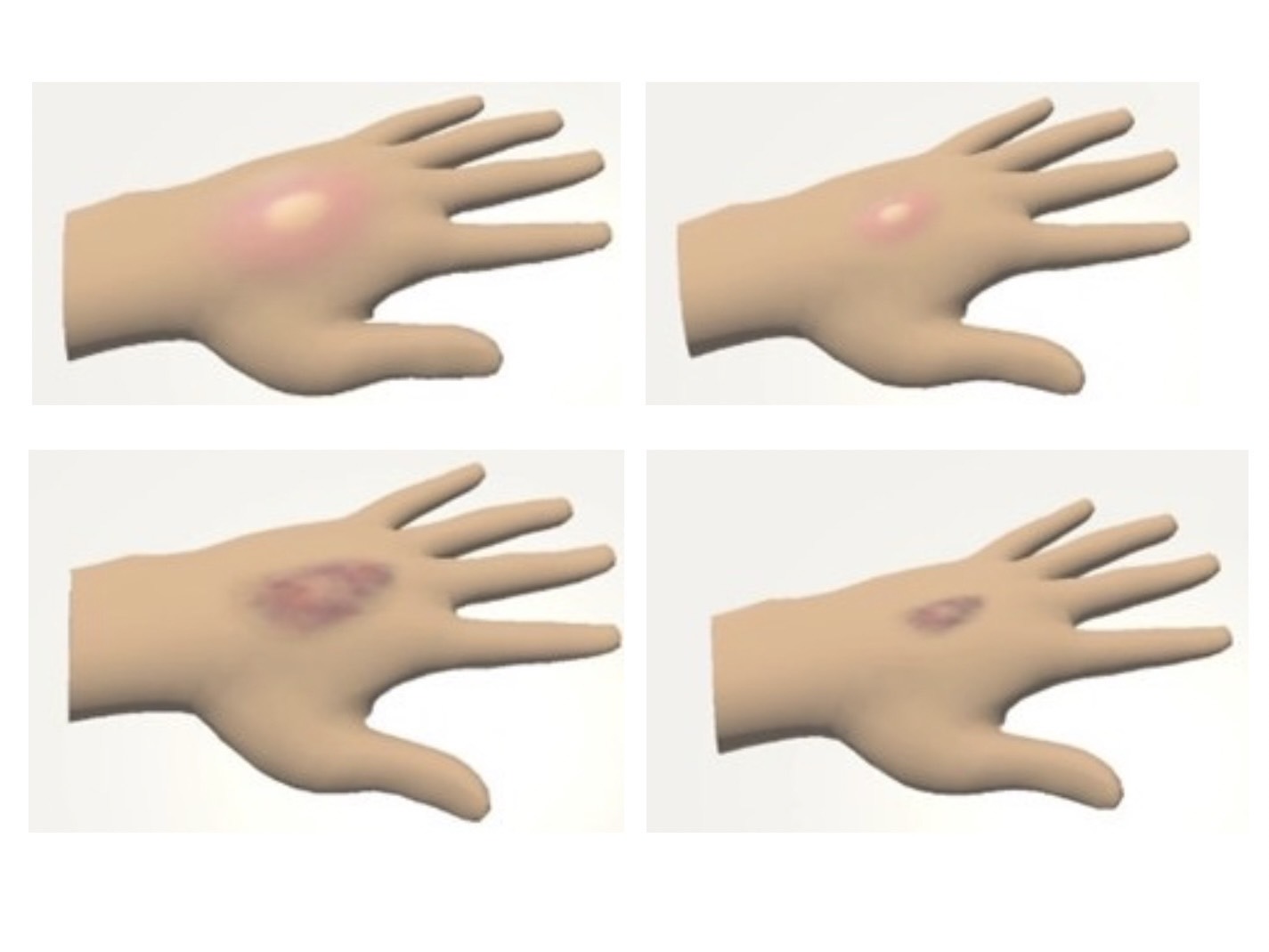

VR空間における視覚表現と痛覚の生起に関する基礎的検討

〇朝野 翠(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VR 空間内の バーチャルハンドに対して、視覚刺激を提示した際の痛覚体験に着目し、視覚情報によって痛覚を得ることを目 的として, 実験を行った。本実験は、虫刺されと打撲を想起させる視覚刺激を用いて、刺激の有無や刺激面積の大 小、すなわち刺激強度の違いにおける痛覚の生起を検討した。視覚情報から でも痛覚の生起が可能であり、痛覚の強 度を変化させることが可能であることが示唆された。

- 2A2-06

-

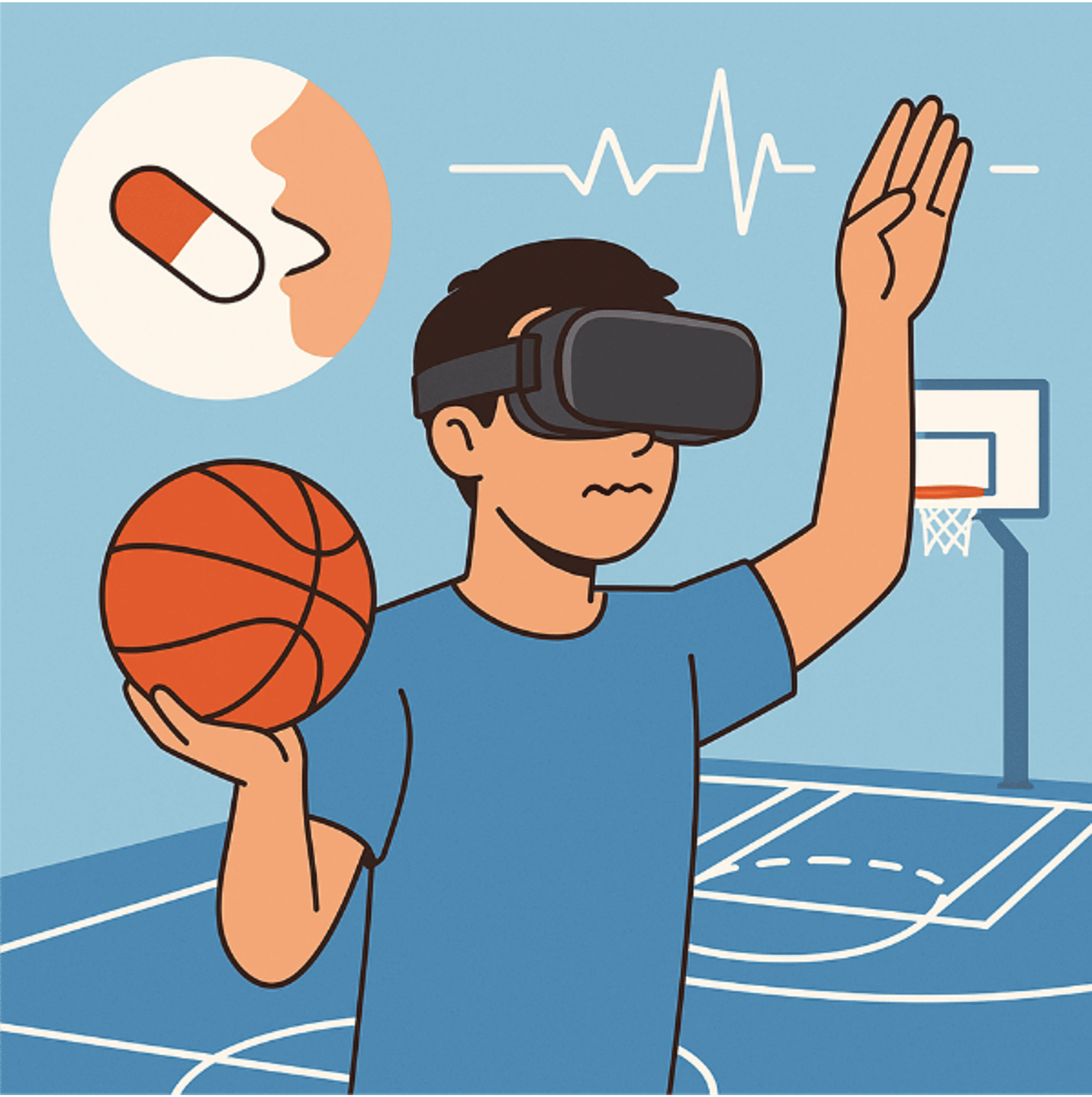

VR環境下における胃への内受容感覚刺激を利用したスポーツ時の過緊張状態再現

〇葉 凌杉(東京大学)、本田 功輝(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - スポーツ試合中の過剰な緊張は、プレーヤーのパフォーマンス低下を引き起こすことがある。その対策として,あらかじめ過剰な緊張状態でのプレーに慣れる訓練が求められる。本研究では、緊張時の胃の内受容感覚に近い感覚を生起させる物質を体験者に経口摂取させ、さらにVRによるスポーツ体験と組み合わせることで、仮想的に過剰な緊張状態を再現する手法を提案し、基礎的な検討を実施した。

- 2A2-07

-

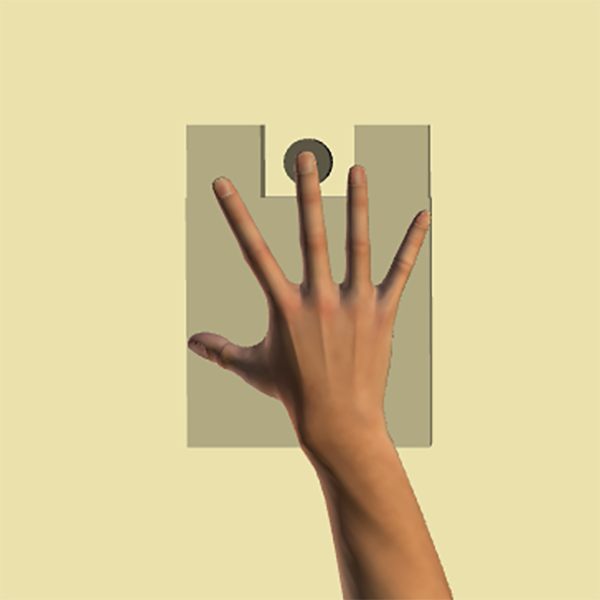

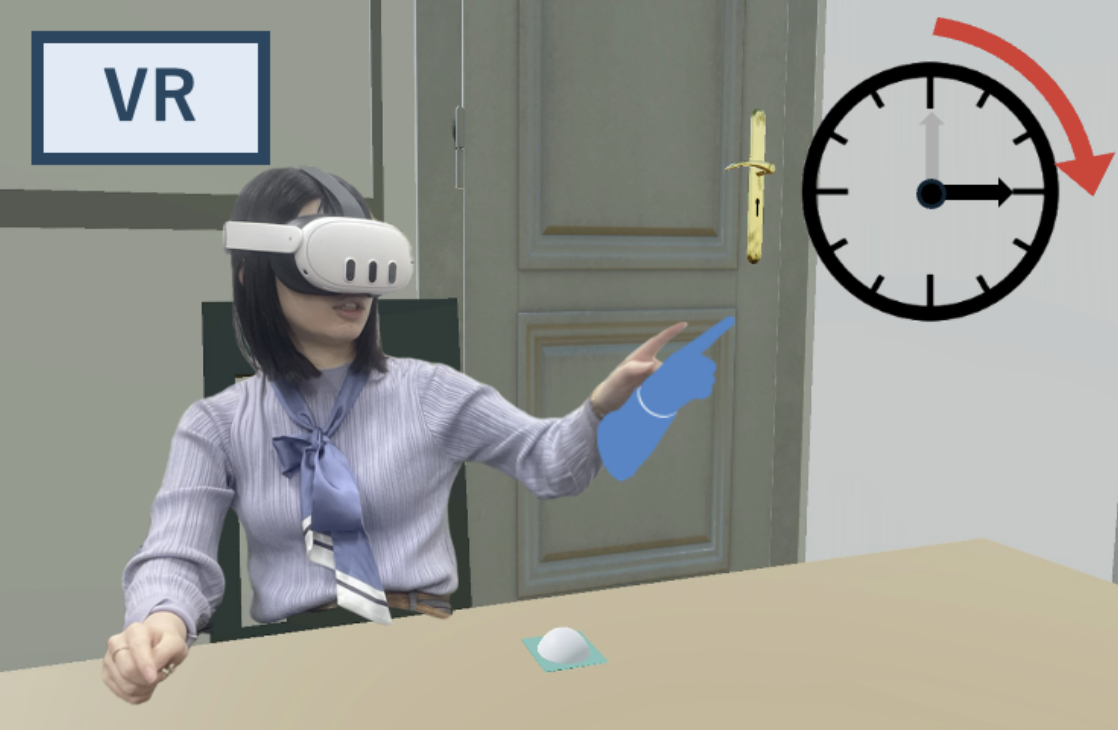

ハンドリダイレクションが時間知覚・時間評価に与える影響の検証

〇池嶋 壮太(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 運動は時間感覚に影響を与えることが知られている。本研究では、ハンドリダイレクションを用いてユーザの到達運動を視覚的に操作し、運動感覚の操作を介して時間感覚に影響を与えることができるかを検証した。認知負荷も時間感覚に影響することを考慮し、ハンドリダイレクションの知覚閾値内と知覚閾値外に分けて検証を行い、知覚閾値内の操作が時間感覚に影響を与えることを明らかにした。

- 2A2-08

-

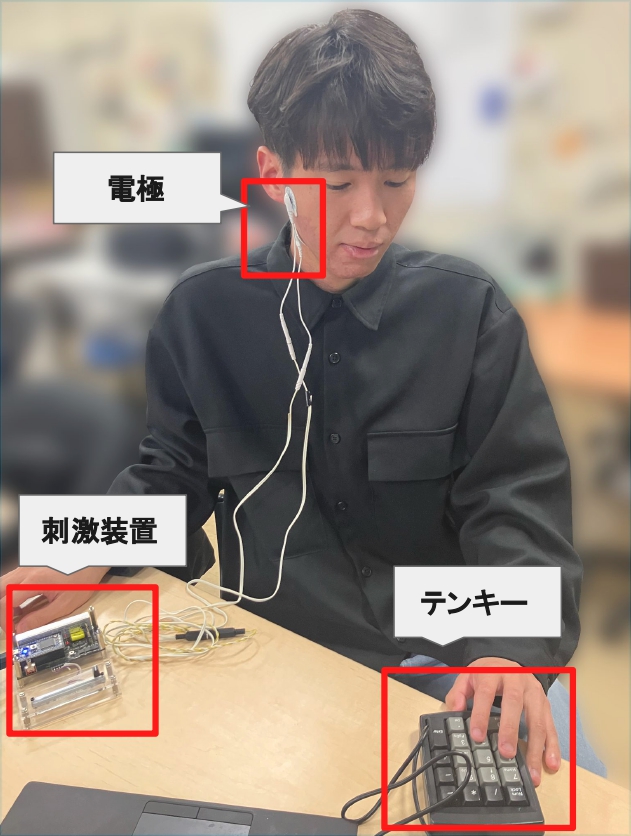

咬筋への筋電気刺激が食体験に与える影響

〇前田 錬(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - 食事は私たちの日常生活において欠かせないものであり、その楽しさを左右する要素の一つに食感がある。これまで音や視覚情報を用いて食感を変化させる研究は存在したが、実際に食品を口に含んだ状態で筋電気刺激を用いることで食感を変化させる研究は私の知る限り見当たらない。そこで本研究では、咀嚼の際に用いられる咬筋に電気刺激を与えることによる食感の変容可能性について調査を行った。その結果を報告する。

- 2A2-09

-

拡張現実を活用した視覚集中誘導による作業効率への影響

〇立花 太一(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - 人がタスクを効率よく行う際に集中力は非常に重要な要素である.しかし,外的刺激や集中力を維持する能力などが要因で意図的に集中状態に移行するのは難しい.そこで,従来システムが必要とするフィッティングや設計変更なしで利用できるHMDとAR技術に着目した.本研究ではARを用いて視界に集中したようなエフェクトを加え,集中誘導効果を与えることで,集中している状態だと錯覚させてタスクに取り組めるかを調査した.

- 2A2-10

-

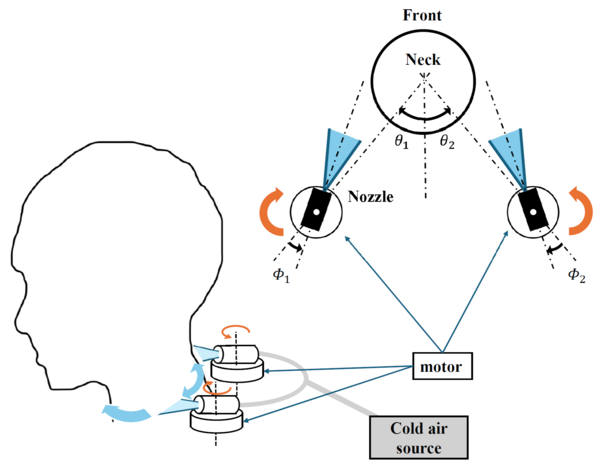

位置固定ノズルの回転による全周冷空間提示

〇星 颯太郎(筑波大学)、伊藤 天翔(筑波大学)、金子 暁子(筑波大学)、家永 直人(筑波大学)、黒田 嘉宏(筑波大学) - 小型軽量な装置でユーザの周囲全体に冷空間を知覚させるために、首後方から冷気流を吐出し、コアンダ効果を活用する手法が提案された。しかし、ノズルからの距離により冷却効率が異なるため、ノズル近傍と遠方では首表面の冷却に要する時間が異なる。本研究は冷感覚の遅延を、位置を固定したノズルの回転により解消する手法の開発を目的とする。本発表では首ファントムを用いて従来方法と遅延時間を比較した結果を報告する。

- 2A2-11

-

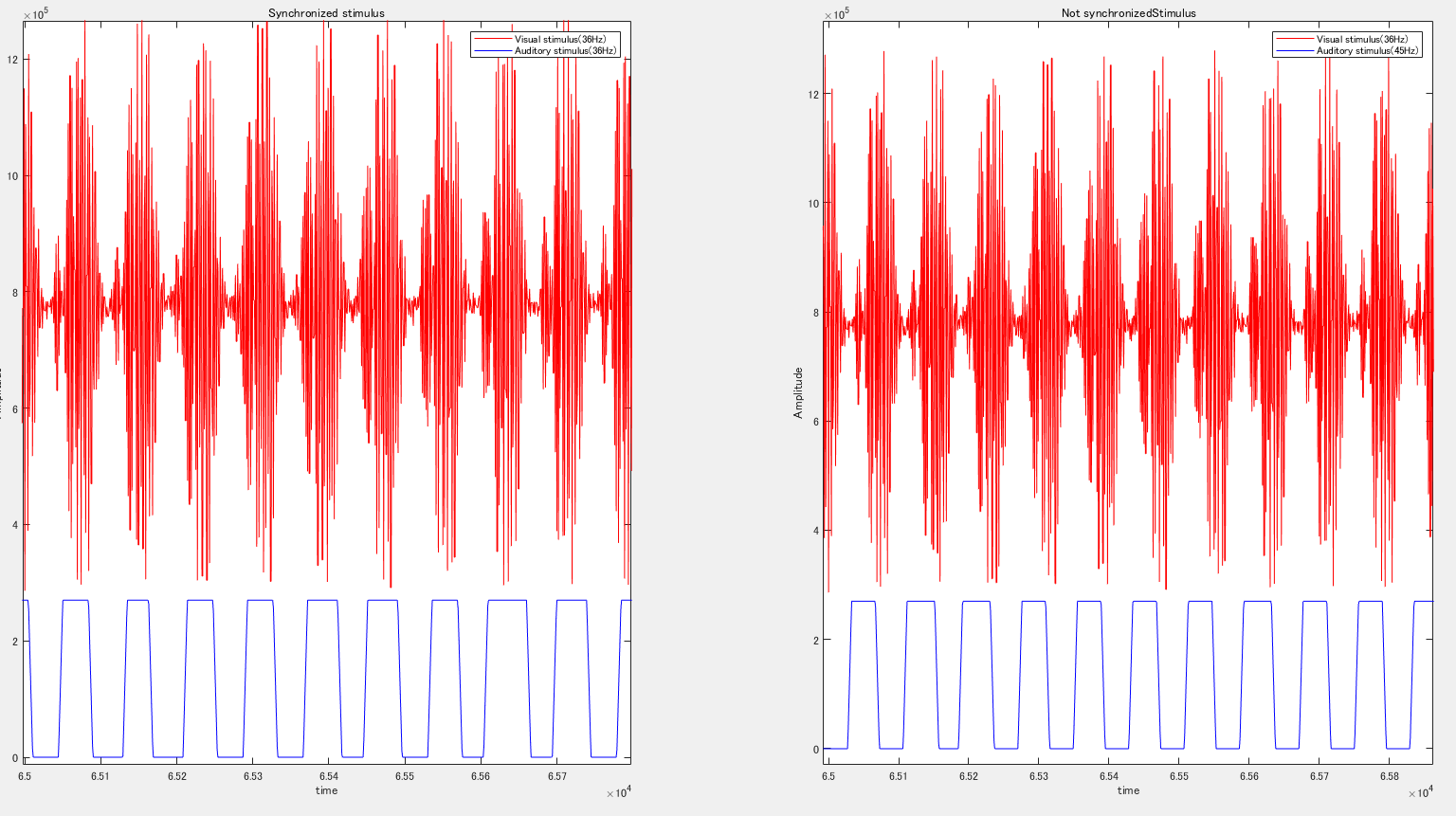

視聴覚刺激の周波数の同期性がSSEVPの振幅に与える効果

〇細川 佐介(富山県立大学)、唐山 英明(富山県立大学)、崔 高超(富山県立大学)、井上 康之(富山県立大学) - 定常視覚誘発電位(SSVEP)を用いたBCIにおいてフリッカ刺激の提示周波数を高めることはちらつき低減によるユーザビリティの向上と脳波振幅の低下による識別性能の低下のトレードオフがある。本研究は36Hzと45Hzの二つの明滅フリッカ刺激に対してその一方の明滅周期と一致させたキャリア周波数を持つAM変調音の同時提示が各周波数帯のFFT振幅に影響を与えるかを調べ、SSVEPにおける視聴覚クロスモーダル効果による増強効果を検討した。

- 2A2-12

-

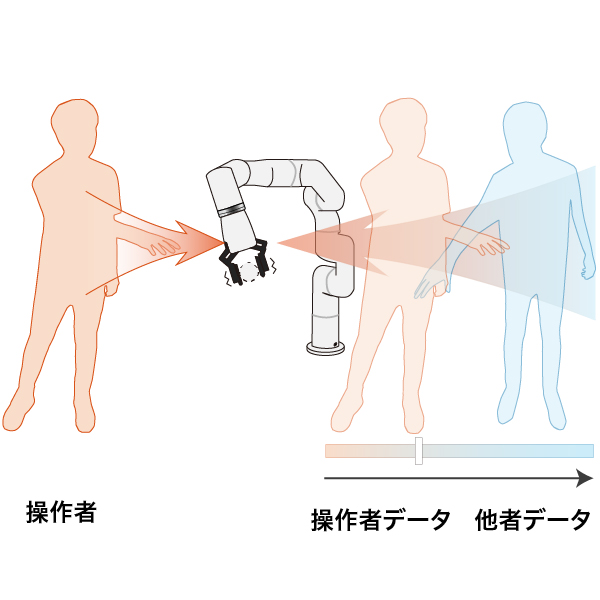

自己データから他者データへの補間を用いた身体融合手法に関する予備的検討

〇萩原 隆義(長野工業高等専門学校)、脇坂 崇平(慶應義塾大学)、湯川 光(名古屋工業大学)、田中 由浩(名古屋工業大学)、南澤 孝太(慶應義塾大学) - 複数人で1つのアバターを操作する身体融合研究では、熟練者データとの融合が運動学習効率を向上させることが明らかになっている。本研究では、自分データとの融合から、他者データへの融合を滑らかに切り替える手法を提案し、運動学習について予備的検討を行った。自分・他者データのみの融合と比較した結果、タスクの失敗回数が減少する傾向が見られた。熟練データへ段階的に移行することでスムーズな学習が期待できる。