Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:10-9:50 アート・エンタテインメント2

座長:吉田成朗(オムロン サイニックエックス)

- 2A1-01

-

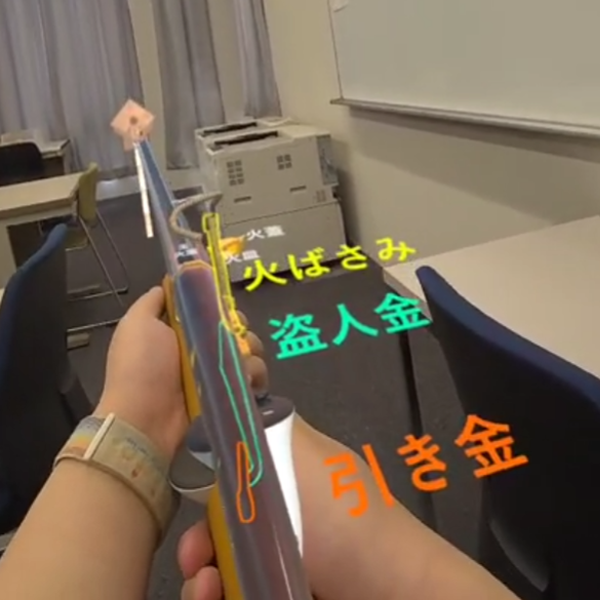

MR火縄銃:幅広い年齢層向けの体験型理解支援システム

〇宋 文澤(関西大学)、林 武文(関西大学) - 本研究では,文化財の火縄銃を対象とし,実物レプリカの「触覚体験」と複合現実(MR)技術による「内部構造可視化」を統合した対話型システムを構築した.体験者は火縄銃のレプリカを実際に手に取りながら,内部で展開される精密な点火装置を透視的に観察し,直感的な理解を得ることができる.さらに,射的ゲーム要素の導入により娯楽性を高め,若年層を中心とした多様な利用者の学習意欲を刺激し,伝統的文化財に対する新しいアプローチ手法を提示する.

- 2A1-02

-

モーションに応じてエフェクトが変化する体験型メディアアートの制作

〇賈 佳恵(京都芸術大学)、向野 誠(京都大学)、木村 鷹丸(京都精華大学)、川北 輝(京都芸術大学) - 体験者の性格テストをもとに役職を割り当て、それに応じた視覚効果を動作により発動させるインタラクティブなアートシステムを構築した。各役職には個別の動作と視覚効果が割り当てられており、指定の動作を行うことで、リアルタイムに演出される。体験者が能動的に関わることで、作品への没入感や自己投射性の向上が期待される。将来的には、バーチャルファッションや観光体験などの分野への応用可能性を有すると考えられる。

- 2A1-03

-

ぬいぐるみ型コントローラーを用いたVRアバタの移動操作手法の提案

〇大塚 敦子(電気通信大学)、佐野 遵平(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では,VR空間におけるアバタ操作を目的として,ぬいぐるみ型コントローラとHMDの組み合わせを提案する.ユーザの身体動作による操作は負担が大きく,またボタン等によるコントローラ操作は,ユーザの操作とアバタの見た目・動作との対応関係が希薄という課題があった.本手法では,ぬいぐるみの動きをアバタ動作に反映した際に,ユーザのHMDに表示する視点位置を,一人称視点と三人称視点で比較し検討した.

- 2A1-04

-

「ヒトではない」というアバターによる自己表現を実践するソーシャルVRユーザーへのインタビュー調査

〇高下 修聡(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 外見や骨格構造が人間の特性から乖離した「ヒトではない」アバターが認知や行動に与える影響が実験室実験で調査され始めている一方、そのようなアバターを用いた社会的交流の文化が形成されつつあるメタバースにおいて、それらがどのような意図で用いられ得るのか、そしてどのような効果をもたらすかはほとんど明らかになっていない。<#%BR%#>本稿では、「ヒトではない」アバターを日常的に使用するユーザを対象にしたインタビューを通じて、1.「ヒトではない」アバターを使用するモチベーション、2.「ヒトではない」アバターを使用することの社会的交流の中での影響、3.「ヒトではない」<#%BR%#>アバターを社会的交流の中で使用することの課題を調査した結果を報告する。

- 2A1-05

-

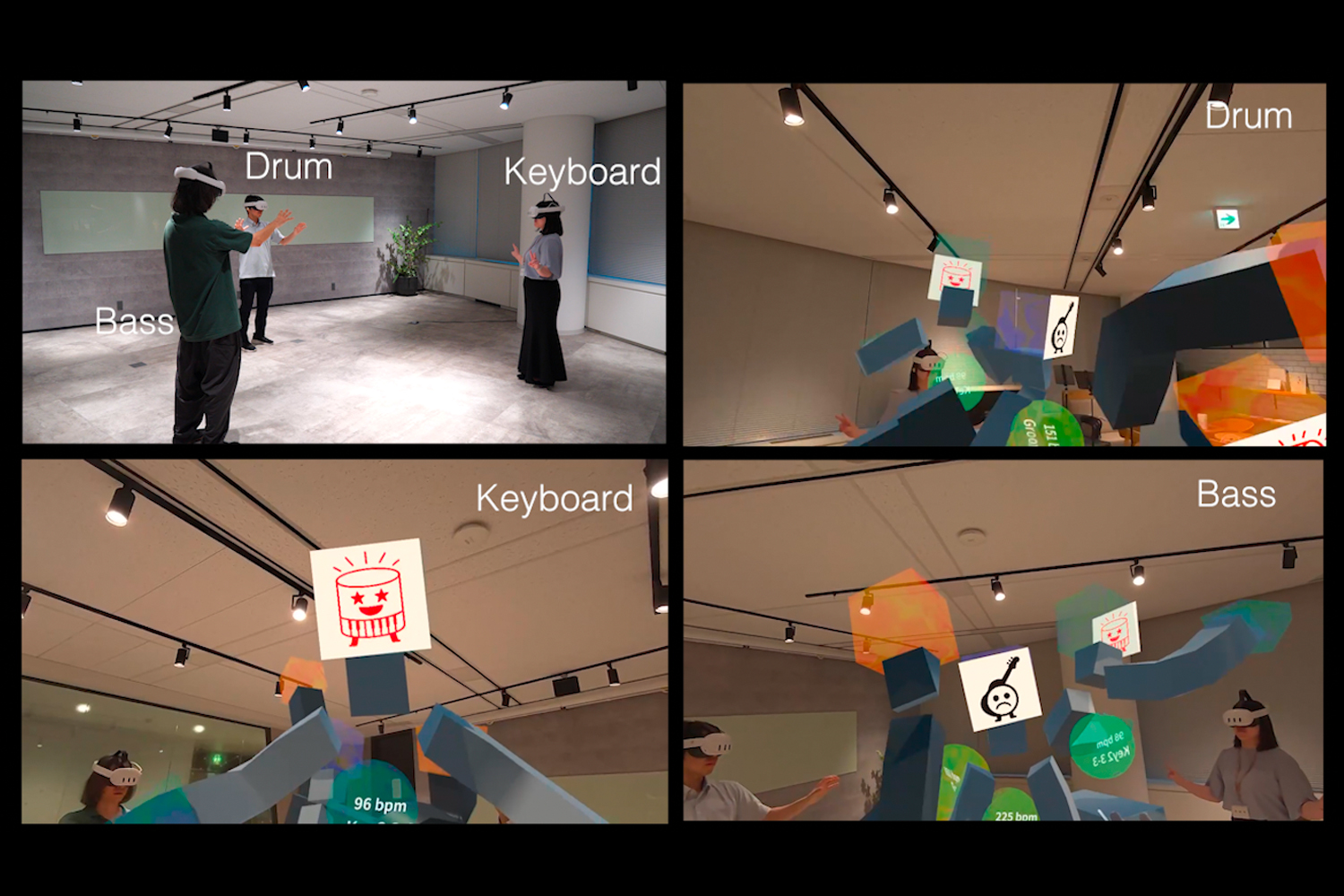

生体情報とAvatarを用いたMR音楽セッションシステムAvaProの拡張によるセッション感覚の変化の考察

〇伏田 昌弘(株式会社マーブル)、平林 真実(情報科学芸術大学院大学) - 手の動きによるジェスチャーを含む身体動作と体温・心拍などの生体情報を用いてアバター化した音源を操作し即興演奏するMR音楽セッションシステムAvaProを拡張した.体験人数を2人から3人に増やし,各参加者にDrum,Bass,Keyboardの役割を分担させた.拡張によるセッション感覚の変化を考察する.

- 2A1-06

-

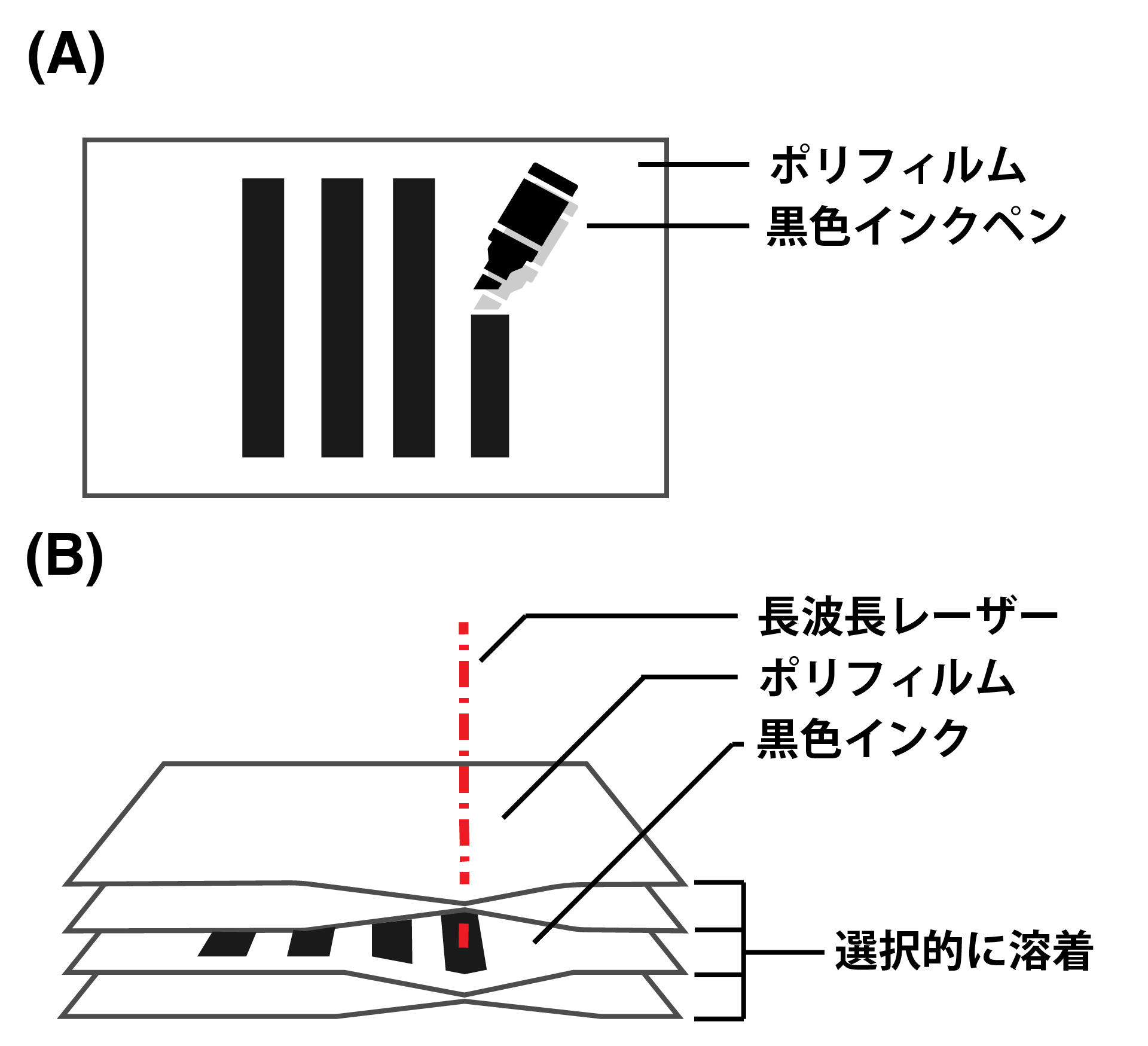

多層インフレータブル構造の造形に向けた選択的溶着層形成手法の基礎検討

〇佐久間 亮太(東京大学)、堺 雄亮(ソニーコンピュータサイエンス研究所 - 京都)、川原 圭博(東京大学)、平木 剛史(筑波大学、クラスター メタバース研究所) - 多層に重ねたインフレータブル構造は力覚ディスプレイ等に応用されるが、従来の溶着手法では積層された全ての層が溶着されてしまい、溶着する層を選択的に制御することが難しかった。そこで本稿ではインクとCO2レーザーを用いて溶着層を選択的に制御する溶着手法を提案する。また、インクの塗布層を変化させることで、多層膜における任意の厚みの選択的な溶着が可能であることを示した。

- 2A1-07

-

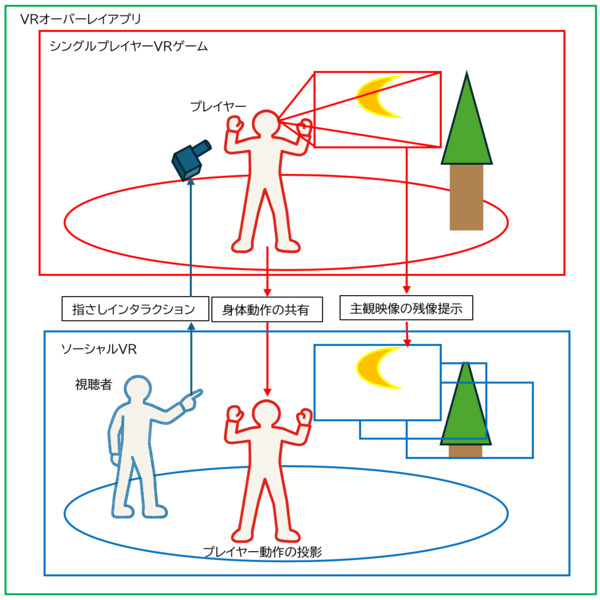

VRオーバーレイを用いた異種アプリケーション間の身体的インタラクションによる体験共有環境

〇石橋 優樹(明治大学)、三武 裕玄(明治大学) - VRにおけるシングルプレイヤー体験とソーシャル体験の分断という課題解決を目指し,VRオーバーレイを用いた異種アプリ間の体験共有環境を構築した.本稿では,ゲームプレイヤーに対し視聴者が「指さし」で指示を送れる,身体性を伴う双方向インタラクション手法を提案する.ターゲット指示タスクにおいて89.2%の高い正答率を達成した.プレイヤー側の指示の認識しやすさ等に改善の余地も示されたが,本システムは新たなVR体験共有の基盤となりうる.

- 2A1-08

-

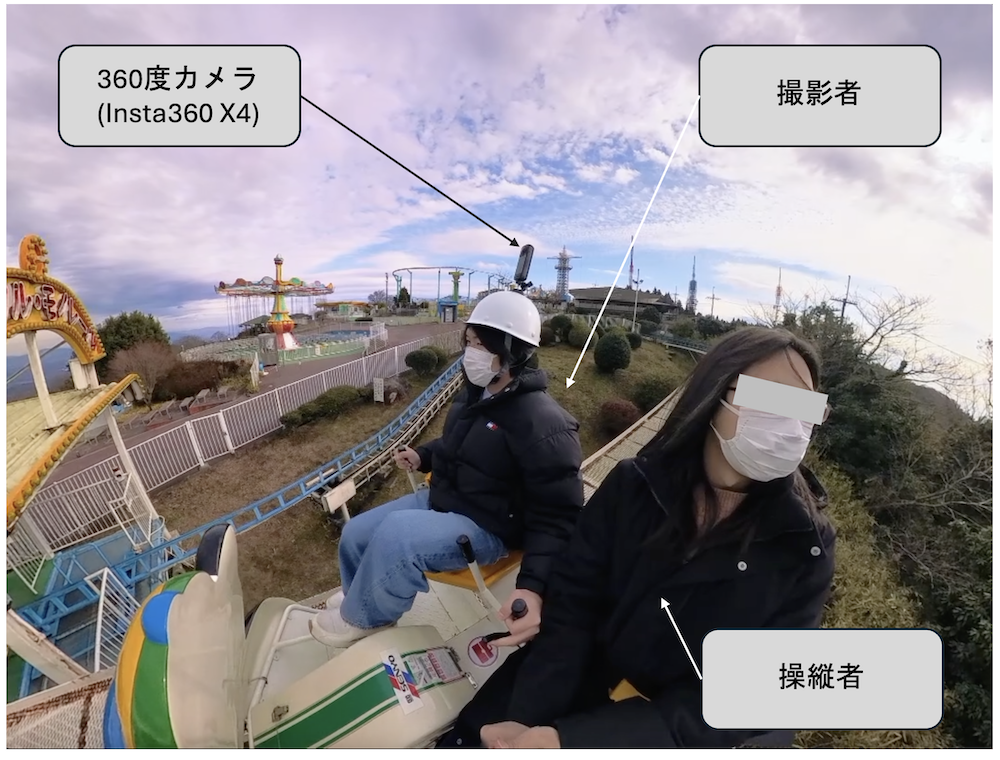

大阪・関西万博におけるVR映像体験が観光誘致に与える影響に関する自治体との取り組み

〇澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、清水 祐輝(奈良先端科学技術大学院大学)、的場 悠希(奈良先端科学技術大学院大学)、高山 哲弥(生駒市企画政策課) - 地方自治体による観光誘致は、近年重要な取り組みの一つとなっている。本研究では、大阪・関西万博において、奈良県ブースの生駒市さんと連携し、VR360度映像視聴の体験展示を実施した事例を紹介する。来場者を対象としたアンケート調査を通じて、このVR体験が観光誘致に与える影響を評価した。これらの結果をもとに、将来的なVR技術の観光分野への応用可能性と、自治体との協働による取り組みの方向性について検討を行う。

- 2A1-09

-

バーチャルバンドとの合奏がギター演奏のモチベーションに与える影響

〇田中 宇宙(北見工業大学)、平塚 心太朗(北見工業大学)、中西 智也(北見工業大学)、酒井 大輔(北見工業大学) - ギター初心者の挫折を防ぐため、XRとLLM(大規模言語モデル)による練習支援システムを構築した。本システムでは、ユーザーはバーチャルバンドとの合奏練習を通じてギターを練習し、演奏に対してシステムに組み込まれたLLMから自然言語によるリアルタイムフィードバックを得られる。本発表では、本システムがギター練習のモチベーションに与える影響を報告する。

- 2A1-10

-

リアルとバーチャルの体験を繋ぐ子ども向けワークショップの予備的実践の報告

〇倉本 大資(東京大学) - リアルとバーチャルの活動を地続きとして体感できるワークショップを実施した。紙に図形のスタンプで顔をつくるリアルなお面づくりと、Scratch Labの拡張機能を用いてスクリーン上で図形が顔に追従するバーチャルなお面づくりを組み合わせ、両者の連続性を体験できる構成とした。観察の結果、参加者は両活動に創造的に関わり、リアルとバーチャルの間に地続き感をもつことができた可能性が示唆された。

- 2A1-11

-

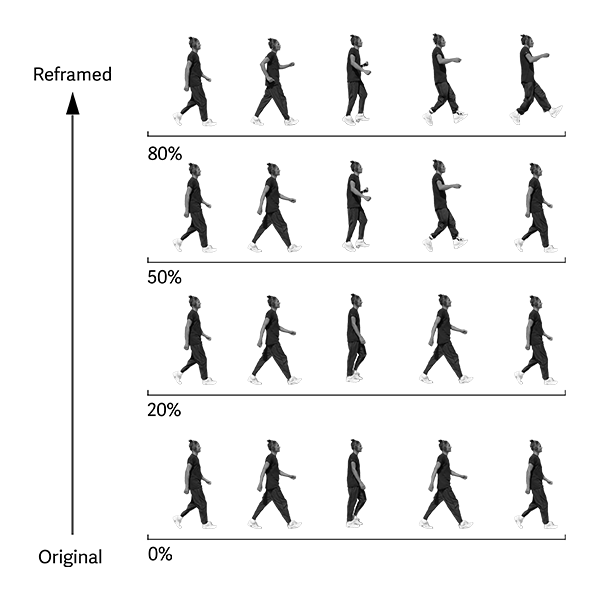

人間とアルゴリズムの知覚を通じて日常動作を振付として再解釈する「気づかれざるダンス」の予備的研究

〇連 暁悦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - Unnoticed Dance reframes everyday bodily motion into choreography using pose tracking and generative visual techniques. Revealing expressivity in unintentional gestures, the project challenges definitions of dance and contributes a new method for studying perception and machine-augmented embodiment.

- 2A1-12

-

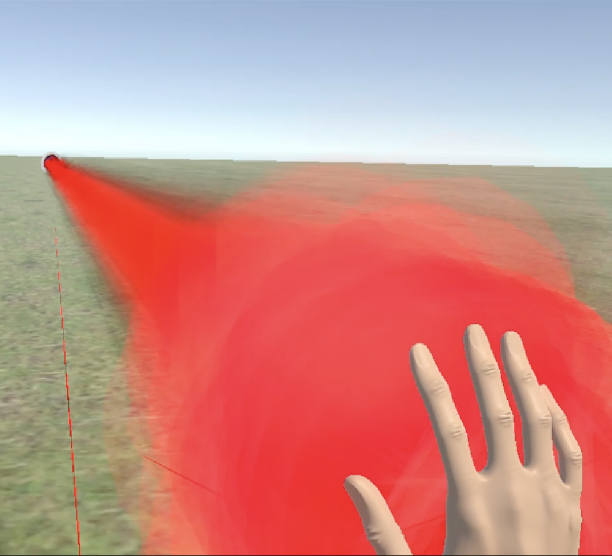

VRにおける『手からビーム』体験の構成要素の抽出と再現手法の検討

大竹 亮範(工学院大学)、〇吉田 直人(工学院大学) - 手からビームを出して攻撃するという空想的な体験は,ゲームやアニメでも一般的な共有可能な概念であり,VRコンテンツとの親和性も高い.しかし,この体験に伴う感覚や知覚を,一般の人々の共通認識に基づいて体系化しようとする試みはほとんどない.本研究では,人々が抱くビームのイメージをSD法により調査し,因子分析によって構成因子を抽出した.さらに,視覚的・触覚的な感覚提示がそれらの因子に与える影響について検討を行った結果,提示刺激ごとにVR体験を構成する異なる因子に影響することが確認された.