Sept. 17 2025

9月17日

技術・芸術展示コアタイム 12:40-14:20 (終日展示可能)

- 1G-01

-

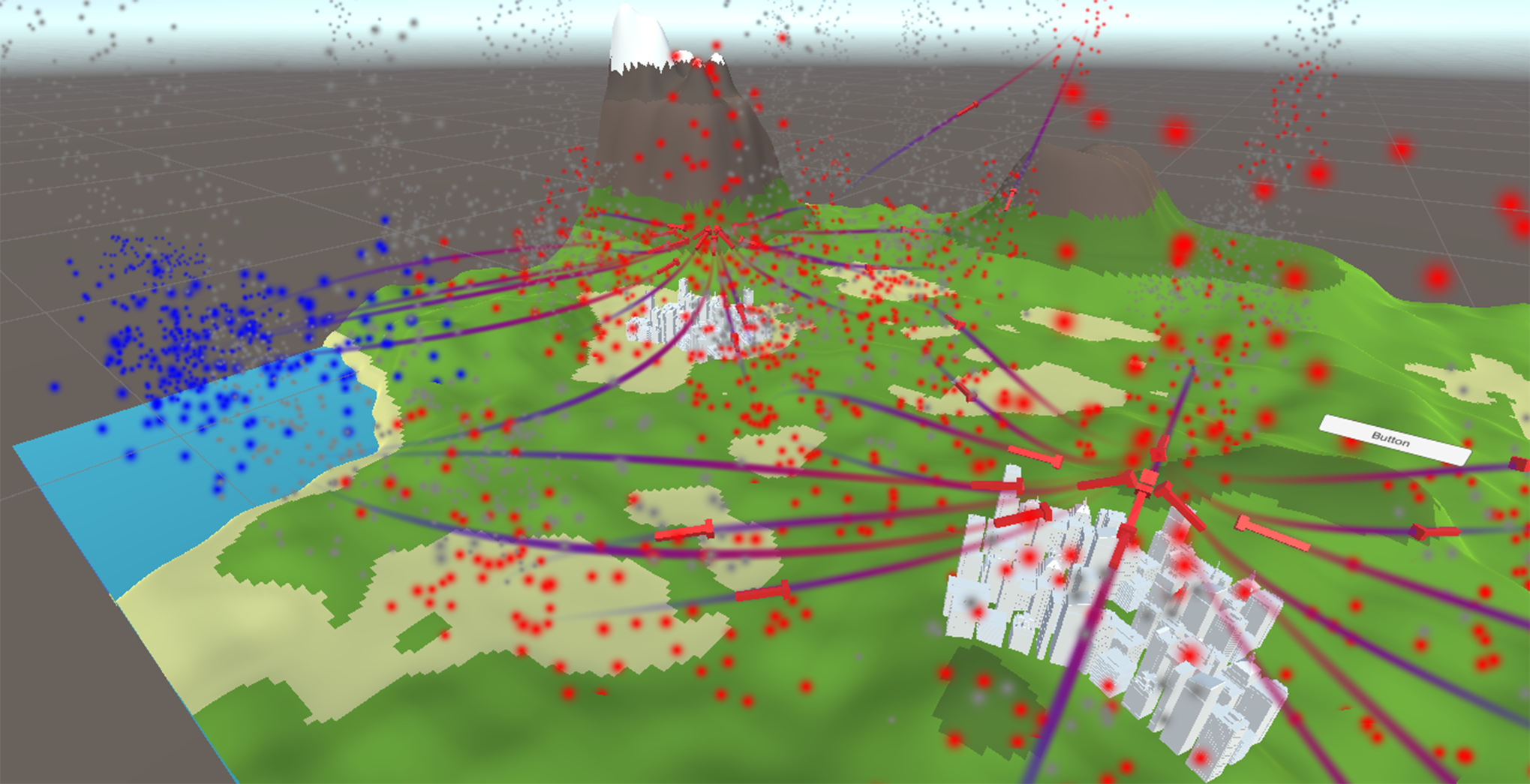

AR技術に基づく気象学学習のためのインタラクティブ技術の研究

〇王 大義(立命館大学)、望月 茂徳(立命館大学)、大島 登志一(立命館大学) - この研究は,直観的な気象知識の展示を学生に示すため,ユーザが仮想地形を操作によって生成し,その地形における気象現象のシミュレーション結果を観察できるシステムを開発する.シミュレーション対象となる気象現象は,海陸風,山谷風,ヒートアイランド現象などである.地形とシミュレーション結果の生成プロセスは完全に自動化されており,ARデバイスによりユーザに提示される.加えて,知識を理解しやすくする紹介パネルなどの機能も実装する.ユーザ体験とフィードバックによるプロジェクトの検証を行う.

- 1G-02

-

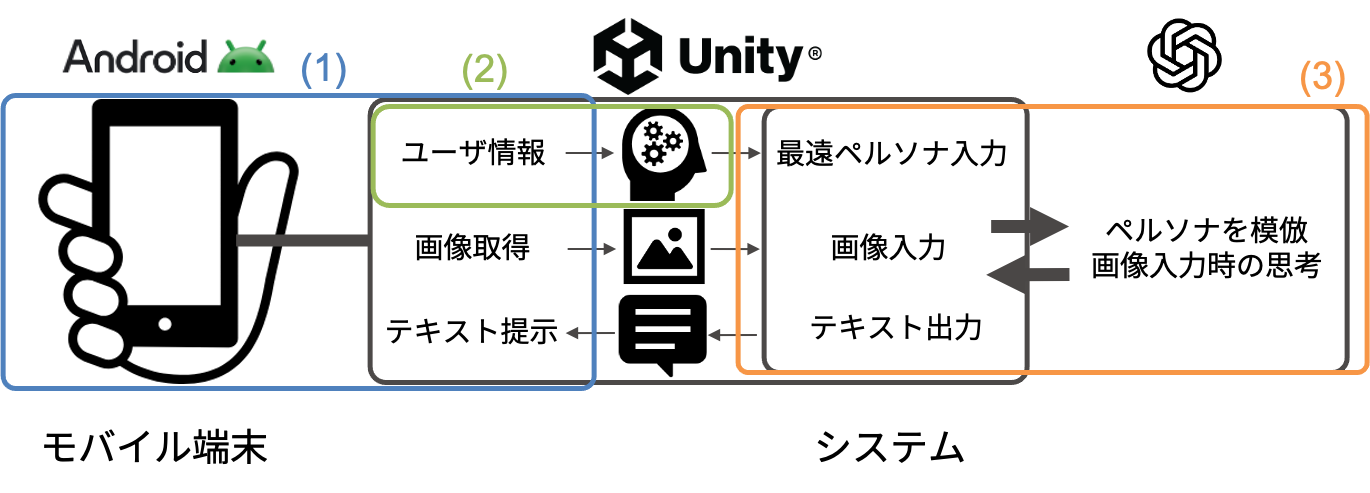

HYOUI: マルチモーダル大規模言語モデルを活用した他者の思考体験ARシステム

〇河野 真有香(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、上垣外 英剛(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 大規模言語モデル (LLM) は工学的観点から人の模倣可能性が期待されている.LLMにペルソナを与え,ペルソナに応じた振る舞いをさせる研究が盛んである. 本展示では,マルチモーダル大規模言語モデル (MLLM) にペルソナと実世界の視覚情報を入力したときの視覚-言語処理を再現し,テキスト形式で提示するシステムを紹介する.本システムを発展させることで個人の視覚-言語処理特性に応じた指示・指導・支援のヒントを得やすくなると期待する.

- 1G-03

-

インクルーシブな体験を促す複数人参加型インスタレーションの制作

〇中濱 佑太(立命館大学)、望月 茂徳(立命館大学)、大島 登志一(立命館大学) - インクルージョンの理念に基づき、障害の有無などに関わらず多様な人々が共に参加可能な、非対称のインターフェースを備えた複数人向けの体験型の映像インスタレーションを制作した。本作品は二人一組の参加者が協力して体験を行う。一人が太鼓を叩き、その後もう一人がカメラに向かって瞬きをすると、花火などが打ち上がる映像を見られる。本作品の体験を通じて,多様な人々が参加する共生の意義を感じる機会の創出を目指す。

- 1G-04

-

360度プロジェクションマッピングのアプリ開発

〇永野 佳孝(大阪電気通信大学)、杉森 順子(日本工業大学) - 自由曲面で構成された立体物に対して,4台のプロジェクタを90度間隔に配置して各映像を立体物に合わせてピクセル単位で幾何補正して投影することで,360度プロジェクションマッピングを実現できる.この実現を簡便に行うために,PC1台で4台のプロジェクタと幾何計測の4台のカメラを制御する専用のアプリを開発した.本展示でその詳細を報告する.

- 1G-05

-

仮想の視点と手の操作によるPseudo-haptics

〇渡部 理久(三菱電機株式会社、東京大学)、伊藤 充(三菱電機株式会社)、髙橋 哲史(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、伴 祐樹(東京大学) - 本研究では,仮想環境における大きな身体運動の際に,仮想視点と仮想手を同時に操作することで,知覚重量を増強する手法を提案し評価する.<#%BR%#>Pseudo-hapticsを用いた先行研究では,主に仮想手の操作のみに着目していたが,本研究では,仮想視点の操作を加えることで,知覚重量の変調を増幅できると仮定した.<#%BR%#>実験では,仮想手と仮想視点の動きをそれぞれ調整し,その組み合わせによる影響を評価した.<#%BR%#>結果として,仮想手の操作,仮想視点の操作のどちらも知覚重量を増強し,二つを組み合わせることで単独操作よりも大きく知覚重量を変調できることがわかった.

- 1G-06

-

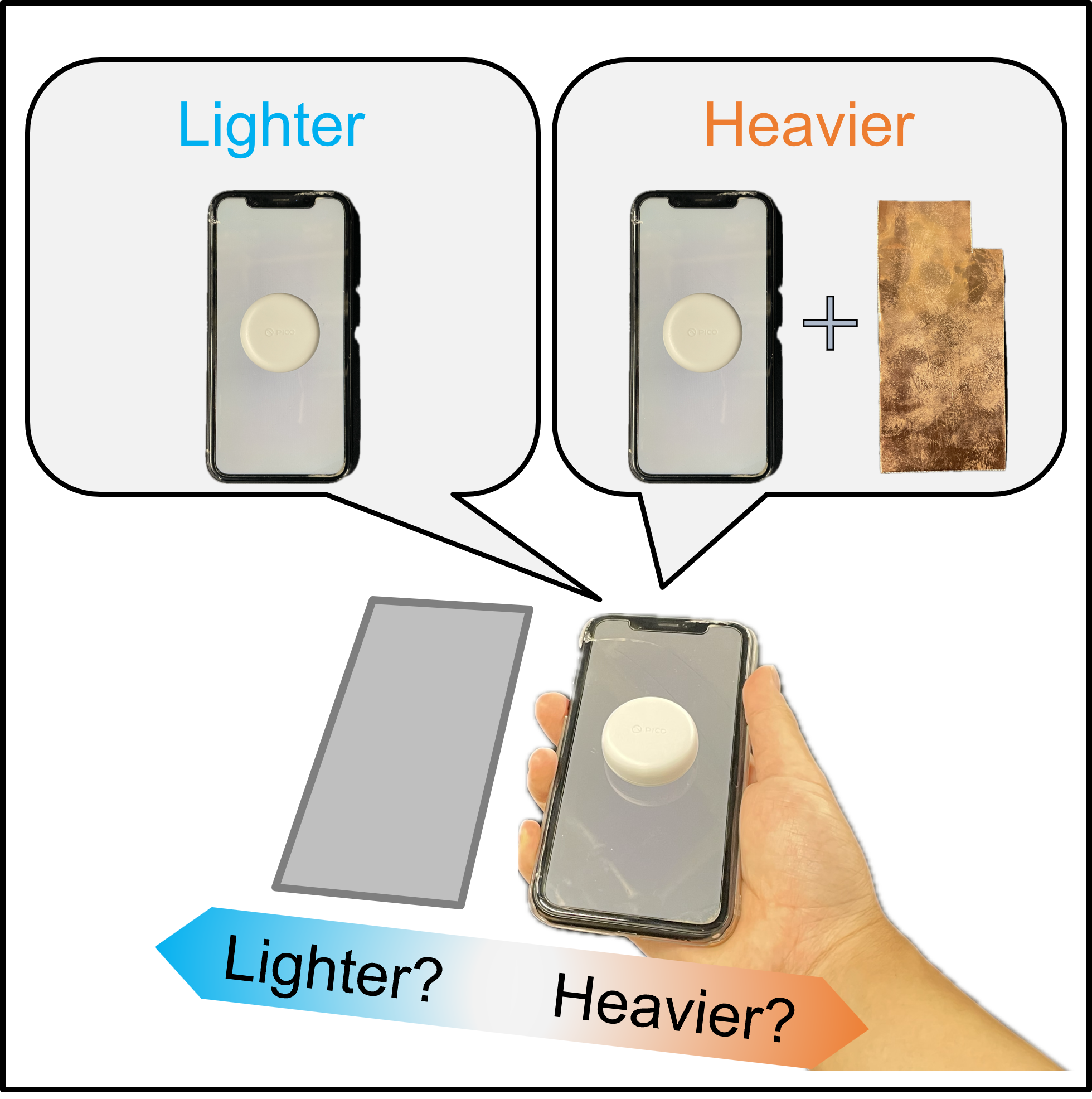

AR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響 −把持端末の重量の効果−

〇田辺 隼人(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、片岡 佑太(立命館大学)、森 尚平(University of Stuttgart)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - AR技術は,携帯端末に追従する表示領域を追加することで情報を拡張できる.一方,AR拡張ディスプレイは物理的な制約を持たないにも関わらず,重さ知覚に影響を与えることが報告されている.本研究では,システムを刷新する過程で端末を軽量化し,先行研究と同様にAR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響を調査したが,同様の傾向は確認できなかった.そこで,端末の重量を変更する追加実験を行い,重さ知覚への影響を分析した.

- 1G-07

-

手首への振動提示による日本酒の味わい変化に関する質的分析

〇小西 優多郎(東京大学大学院学際情報学府)、畑田 裕二(東京大学大学院情報学環)、韓 燦教(東京大学大学院情報学環)、苗村 健(東京大学大学院情報学環) - 味わいは単一の静的な感覚ではなく,複雑で動的な時系列変化を伴う体験である.しかし,これまでのクロスモーダル研究の多くは静的な味覚にとどまり,味わいの時系列変化に働きかけるような実践は限られていた.本研究では,口内で時間とともに変化する日本酒の味わいをより豊かに感じられるよう,手首への振動提示によるクロスモーダル効果をマイクロ現象学的手法によって検討する.特に,味や香りの時系列変化に着目し,振動がそれらの主観的な味わい体験にどのような質的変化をもたらすかを明らかにする.

- 1G-08

-

ピンチ力に応じた視覚フィードバックによる重さ感提示

〇小林 修也(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VR空間での重さ感提示手法として視触覚クロスモーダルを用いた手法が注目されてきた.しかし,それらの手法の多くはMR環境で利用することが難しい.本研究では,仮想物体を把持した時の力に応じて物体がずり落ちるという視覚フィードバックによってMR環境でも利用可能な重さ感提示手法を提案した.実験により,提案手法によって重さ感の提示が可能であるが,異なる重さ感の提示はできないことが示唆された.

- 1G-09

-

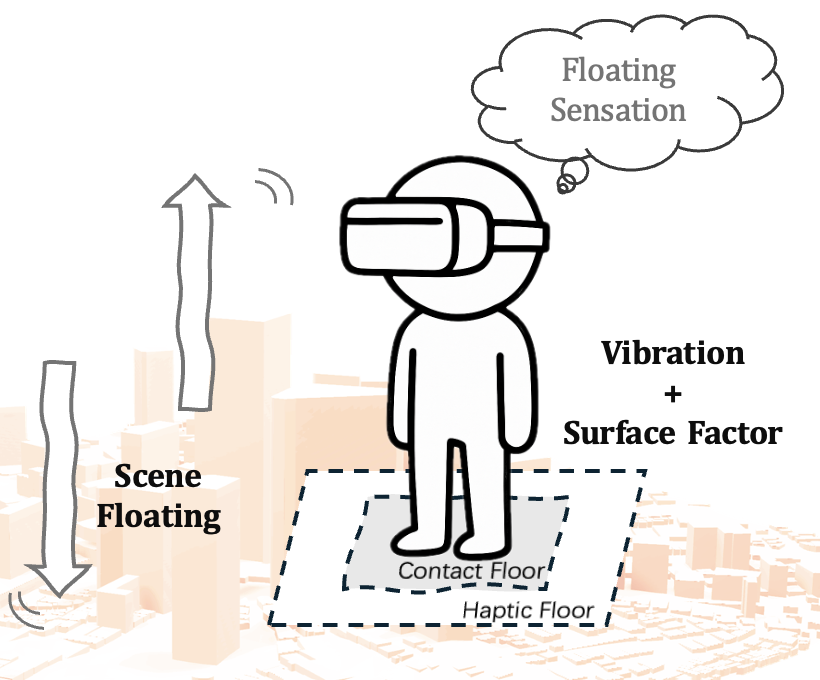

A Preliminary Study on How Floor Tactile Texture Affects the Floating Experience in Virtual Reality

〇夏 梓程(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、沈 家宜(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、仮想空間における浮遊体験に対して、床の触覚テクスチャが体験者の浮遊感に与える影響について予備的検証を行った。視覚と触覚のクロスモーダルな効果を検証するため、3Dプリンタで作成した床のテクスチャを用い、床モジュールに振動フィードバックを組み込み、さらに、ユーザーテストを通じてその効果を評価した。

- 1G-10

-

シャコパンチ

〇安藤 暢恭(名城大学)、穴田 晃暉(名城大学)、大矢 征未(名城大学)、小川 昂太(名城大学)、荻野 悠月(名城大学)、木口 こころ(名城大学)、菅本 和希(名城大学)、久田 工(名城大学)、栁 則行(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - モンハナシャコのパンチは、高速で打ち出される衝撃と、その直後に発生するキャビテーションによる水中衝撃波という、二重の衝撃が特徴である。本作品ではこの二重の衝撃を再現する装置を通じて、体験者はモンハナシャコになりきり、シャコパンチ特有の感覚を体感できる。この体験を通して、シャコパンチのユニークさを感じてもらうとともに、シャコそのものへの興味を持ってもらう。

- 1G-11

-

ぱんとまいむ?

〇中野 友結(大阪芸術大学)、大原 夏音(大阪芸術大学)、箕輪 一彩(大阪芸術大学)、巽 日向子(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - VR体験中の動作は外部から奇妙に見え、羞恥心を生むことがある。本企画では、VR体験者に身体を使うタスクをゲームとして与えることで動作に意味を持たせる。外部からはその動きがパントマイムのような表現として映り、さらにMRによる演出により観察者にも楽しさを提供できるため、体験者の心理的抵抗を軽減しつつ、視点の多様性と新たな体験価値を創出する。

- 1G-12

-

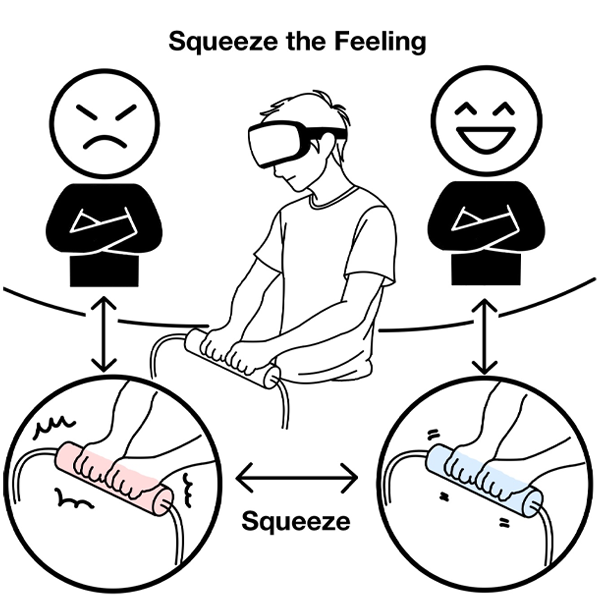

感情を絞る

〇大谷 碩(関西学院大学)、時岡 周平(関西学院大学)、清崎 友翔(関西学院大学)、瀬川 湧斗(関西学院大学) - 本企画は,目に見えない感情を「絞る」という身体的動作を通じて体験するVRシステムを構築する.体験者は,自作の絞り型デバイスを握ることによって,VR空間上の人物が表出する感情を,デバイスからの振動,温度,電気刺激といったフィードバックを通じて体感する.絞り型デバイスを絞ることによって,VR空間上の人物の感情の種類や強度を変化させるという能動的な体験をすることができる.

- 1G-13

-

.スイッチ

〇田村 倭都(大阪芸術大学)、美越 崇矢(大阪芸術大学)、岡部 優音(大阪芸術大学)、宮崎 菜々美(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - .スイッチは、SR技術を用いて選択と分岐を体験するVR作品。過去の選択をやり直せるが、選ばなかった道の痕跡が現実を揺らす。「選ぶ」とは何か、「変えられる現実」とは何かを観る人に問いかける。

- 1G-14

-

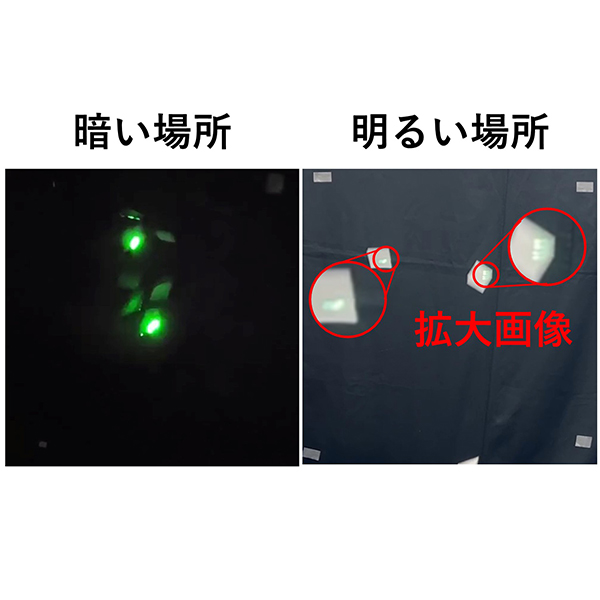

環境光変動にロバストな紙吹雪へのレーザーパターン投影手法

〇地徳 涼音(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 紙吹雪に光を動的に投影することで紙吹雪が光輝く新たな演出が可能になることが期待される.これまでに,カメラ画像から紙吹雪の輪郭を検出し,その中心位置に応じてレーザーで模様を投影するシステムを開発した.本研究ではこれに加えて,紙吹雪にレーザーを投影する際に赤外光照明を用いることで、環境光の影響を受けにくくし、明所・暗所を問わず紙吹雪の安定した検出を可能にした.

- 1G-15

-

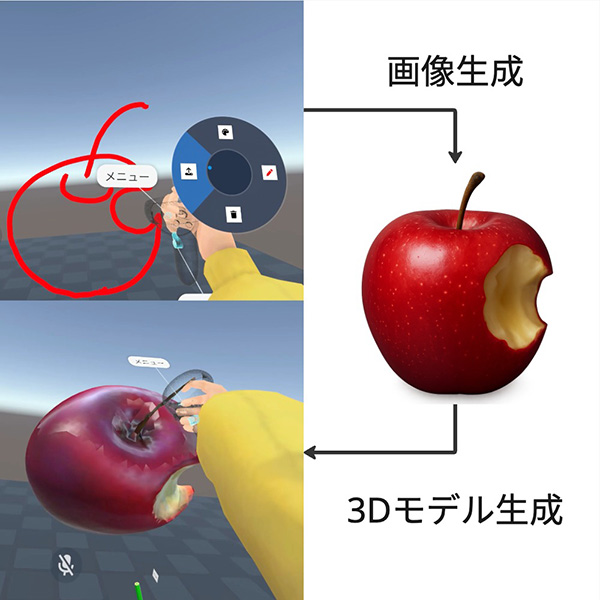

メタバース環境における手書きスケッチの3次元オブジェクト変換システム

〇倉井 龍太郎(奈良先端科学技術大学院大学)、畑田 裕二(東京大学)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究ではメタバース空間でのインタラクティブな3Dコンテンツ制作を実現する手書きスケッチ変換システムを提案する。このシステムにおいてユーザーは空間内でペン型ツールを用いて3D軌跡を描く。システムは生成AIを用いて描かれた軌跡から3Dオブジェクトを生成しメタバース内に配置・共有することができる。このシステムの利用により、複数ユーザーが共有空間で手軽に3Dオブジェクトを創造・共有できる環境を実現した。

- 1G-16

-

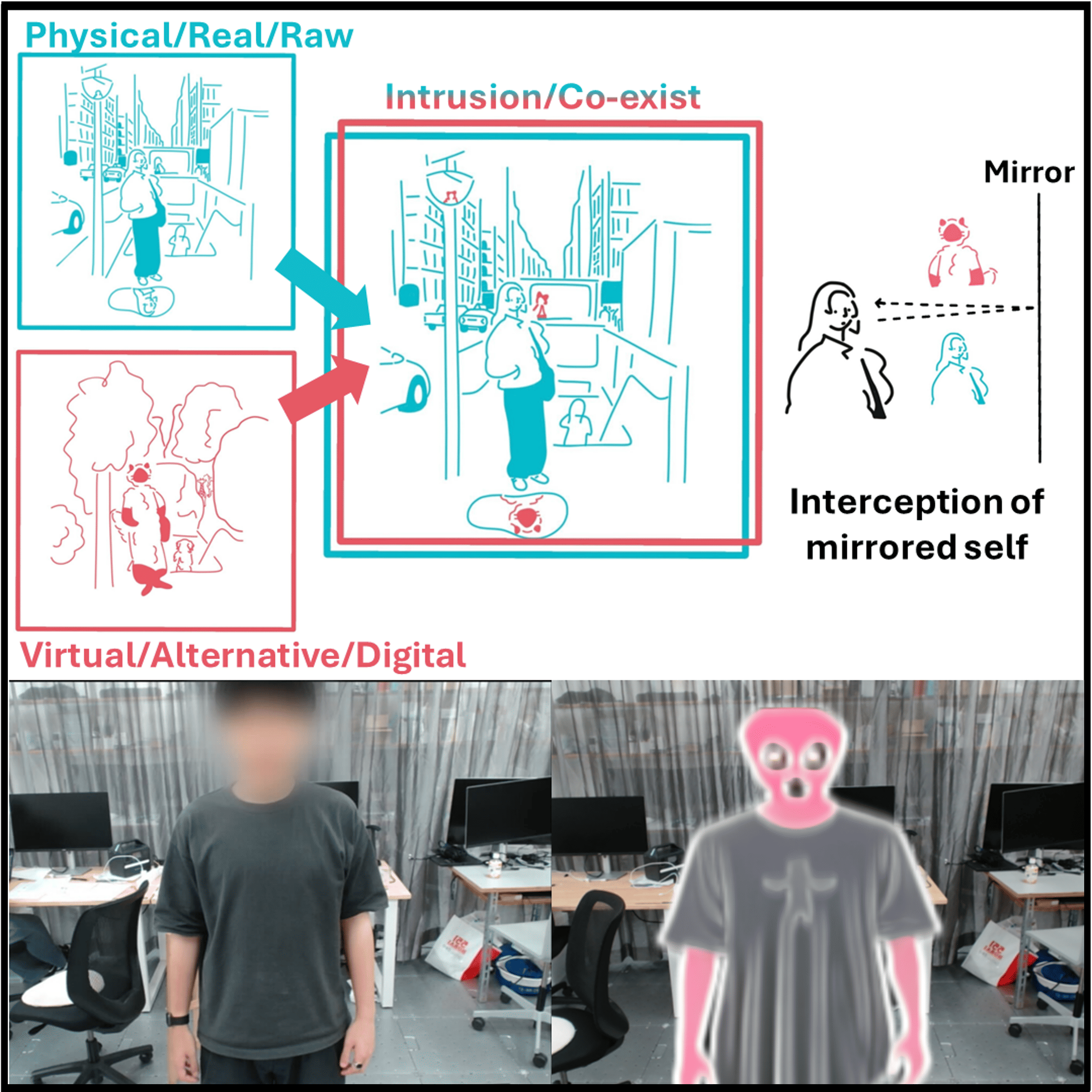

デジタル空間上の自己を現実空間に共在させる手法と効果に関する考察

〇村留 一舞(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Armstrong Mark(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - ビデオ会議やSNS,メタバース空間においては,フィルターやアバターを用いて外面的自己を切り替え,他者とのあいだにある種のレイヤーを挟むコミュニケーション手法が普及している.本研究では,そのような別レイヤーの世界を現実空間にオーバーラップさせる体験の生成を試みる.日常空間に配置したディスプレイを用いて,異なるレイヤーの自己像,世界を呈示することにより,鏡像認知と異なるレイヤーの重なり体験を探る。

- 1G-17

-

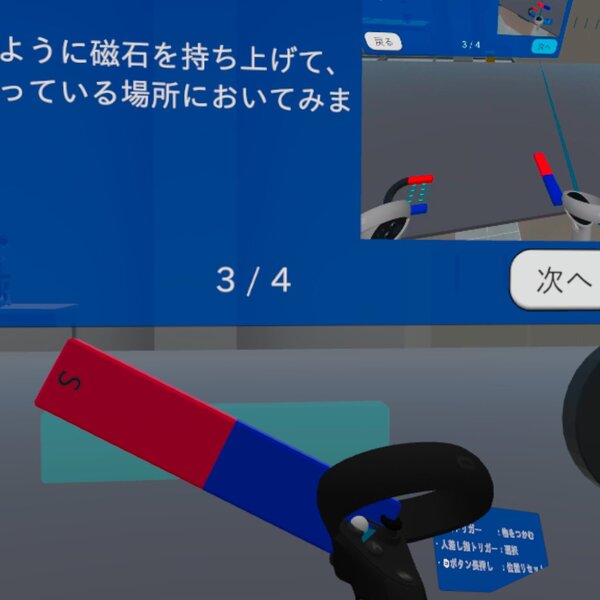

VR理科教材の自学習効果の検討

〇金森 結良(秋田県立大学大学院)、寺田 裕樹(秋田県立大学)、猿田 和樹(秋田県立大学)、陳 国躍(秋田県立大学) - 本研究は,家庭での自習を想定し,先行研究で開発された「電流と磁界」単元向けVR教材に操作導入シーンを実装した.中学生を対象として,先行研究と同様に教科書群とVR教材群との比較評価を行った.自習前後のテストと操作性(SUS),VR酔い(SSQ)を評価した.その結果,事前操作導入により操作への安心感と理解度の向上は確認できた.しかし,SUSおよびSSQともに統計的有意差は認められなかった.

- 1G-18

-

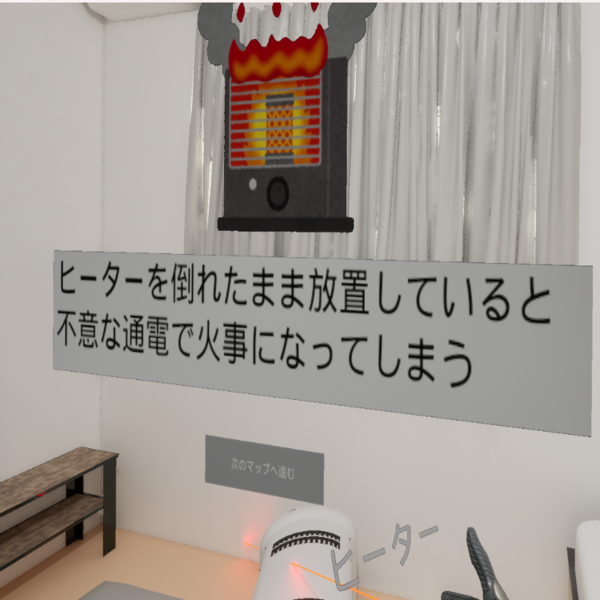

自主的な防災学習の促進に向けたゲーミフィケーションコンテンツの開発に関する研究

〇辻 友顕(大阪電気通信大学)、中原 匡哉(大阪電気通信大学)、塚田 義典(麗澤大学)、梅原 喜政(摂南大学)、多田 豊(愛媛大学)、上月 康則(徳島大学)、安藤 ゆかり(兵庫県立大学大学院)、加藤 優知(大阪電気通信大学大学院) - 我が国では、能登半島沖地震や伊豆山土砂災害をはじめとする地震や土砂災害などの自然災害が多発している。しかし、多くの人々が災害に対する恐怖心を持ちつつも、自主的に防災知識を学ぶ機会が少なく、自分事として捉える意識が希薄となっている課題がある。そこで、本研究では、自主的な防災学習を促進するため、ゲーミフィケーションを取り入れた防災学習コンテンツを開発し、その有用性をアンケート調査により評価した。

- 1G-19

-

裸眼立体視ディスプレイ複数台連動表示による新たな解剖学教育手法

〇板宮 朋基(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、中野 亜希人(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、町田 有慶(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、志賀 華絵(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、天野 カオリ(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座) - 神奈川歯科大学歯学部では主に2年次に講義と実習で解剖学の教育を行っている。複雑な人体構造の把握と剖出手技の修得は初学者には難易度が高い。歯学部は医学部より実習時間が少なく、効率的な学修を行う必要がある。本研究では、複数台の27インチ裸眼立体視ディスプレイを縦に並べて配置し連動表示することによる新たな解剖学教育手法を開発した。人体3DCGモデルを実物大で立体表示できるため、高い教育効果が示唆された。

- 1G-20

-

バーチャルリアリティを用いた脳卒中患者体験による患者への理解の変化

〇金 民教(東京大学)、金谷 崇文(東京大学)、矢崎 友基(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 脳卒中の病態は多様であり,物理的な器具による障害者体験は教育に有用だが,表現できる病態に限界がある.本研究では,体験者の脳卒中患者への理解を推進することを目的として,身体の片側の随意的な運動ができなくなる片麻痺,及び左右片側の視空間の認知が障害される半側空間無視を体験できるVRシステムを開発した.体験後の主観評価や非構造化インタビューを通して体験システムの有効性を検証した.

- 1G-21

-

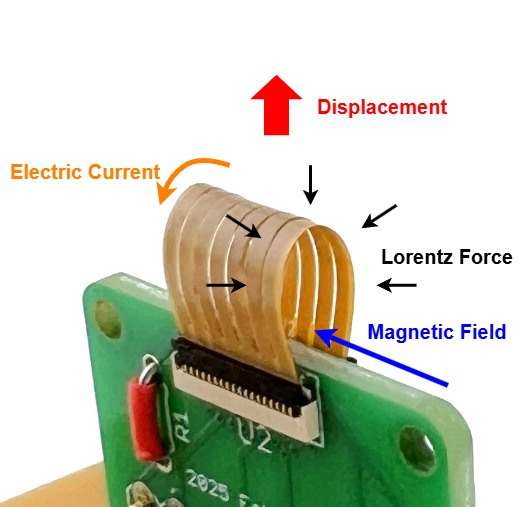

フレキシブル基板をコイルおよび振動体とした高密度触覚ディスプレイ(第一報)- 試作および心理実験による原理検証 -

〇兵頭 伸(電気通信大学)、藤 亘輝(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 従来の触覚ディスプレイは,高密度の触覚提示を行うために特殊な素材が必要になるものが多い.本研究では,フレキシブル基板と磁石を用いた1mm間隔の高密度触覚提示方法を提案する.磁石の近傍に設置されたフレキシブル基板に電流を流すことにより,ローレンツ力を発生させ,振動触覚を提示する.

- 1G-22

-

高周波振幅変調波に対するしびれ感を低減する振動提示条件の評価

〇赤井 崚真(東北大学)、髙橋 哲史(東北大学)、昆陽 雅司(東北大学) - 連続した高周波振幅変調波を身体へ提示すると,しばしばしびれ感が生じ,不快に感じることがある.そこで我々は,このしびれ感を軽減する手法として,振幅変調波生成時にそのキャリア振幅を周期的に低減させる手法を提案した.本研究では,被験者実験を通して提案手法における最適な振幅の低減率を明らかにする.また,提案手法を用いた場合と,波形全体の振幅を一様に低減させた場合とで,振動の知覚強度を比較検証する.

- 1G-23

-

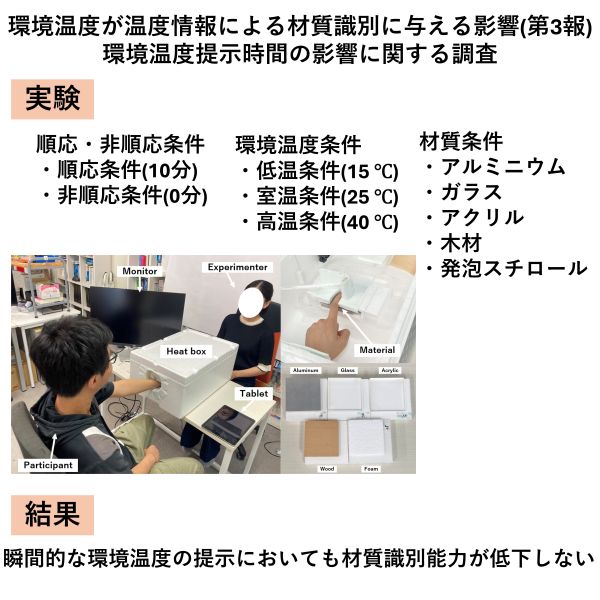

環境温度が温度情報による材質識別に与える影響(第3報):環境温度提示時間の影響に関する調査

〇濱口 美月(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、Ho Hsin-Ni(九州大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本研究は,環境温度知覚が温度情報による材質識別に与える影響を明らかにすることを目的としている.特に今回は環境温度に身体が晒される時間の影響に関して調査を行った. 3つの異なる環境温度条件(15℃,25℃,40℃)下で、5種類の実物体を用いた材質識別実験を,環境温度提示時間10分と0分の2条件で実施した.

- 1G-24

-

触力検査:触力指標で可視化する触覚感度評価の開発と検証

〇許 奕豪(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、梅原 路旦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、堀江 新(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、株式会社commissure)、西浦 弘美(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、田中 由浩(名古屋工業大学)、石戸 奈々子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、B Lab)、石川 博規(株式会社NTTドコモ)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 多様な触覚特性を理解することは,インクルーシブな環境づくりや,感覚的ニーズの異なる個人への支援において重要である.触覚の多様性を視覚・聴覚検査のように短時間で評価するため,本研究は複数の周波数における振動検出閾値を測定し,それらを統合した数値「触力」を検査し,グラフと共に可視化できる「触力検査」を提案する.実験・ワークショップを通じて,触力と主観的な触感過敏・鈍麻との関連性を検証し,手法の有効性を評価する.

- 1G-25

-

VR訓練の効果向上に向けた熱・振動刺激による残効提示を用いた拍動性疼痛の提示

〇土川 優理(東京大学)、鷹觜 慧(東京大学)、藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 近年、VRを用いた職業やスポーツの訓練が行われているが、訓練効果を向上させるためにはバーチャル空間における身体所有感が重要である。本研究では、バーチャル空間での作業中のミスによる怪我をシミュレーションし、熱・振動刺激を残効として提示することで拍動性の疼痛を錯覚させる手法を提案する。

- 1G-26

-

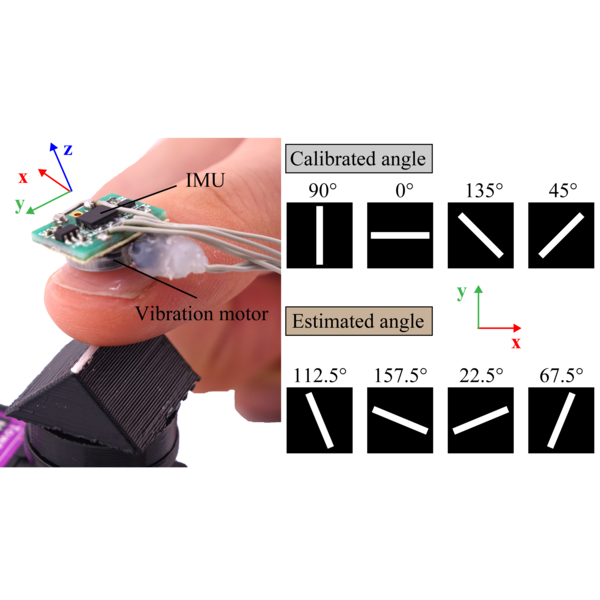

爪からの加振による指腹部触覚センシング(第4報) 確率重み付けによるエッジ方向の連続値推定

〇今 笙羽(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 我々はこれまで、爪に偏心モータとIMUセンサを搭載し、爪からの振動を計測することで、指腹を覆うことなく指腹の接触情報を推定することを試みてきた。しかし、これまでは学習した接触対象のみしか推定できず、また連続的な推定値の算出が困難であった。本稿では、推定確率の重み付けから推定値を連続値として算出する手法を提案する。指で触れたエッジの方向を連続値として推定可能かどうか検証を行った。

- 1G-27

-

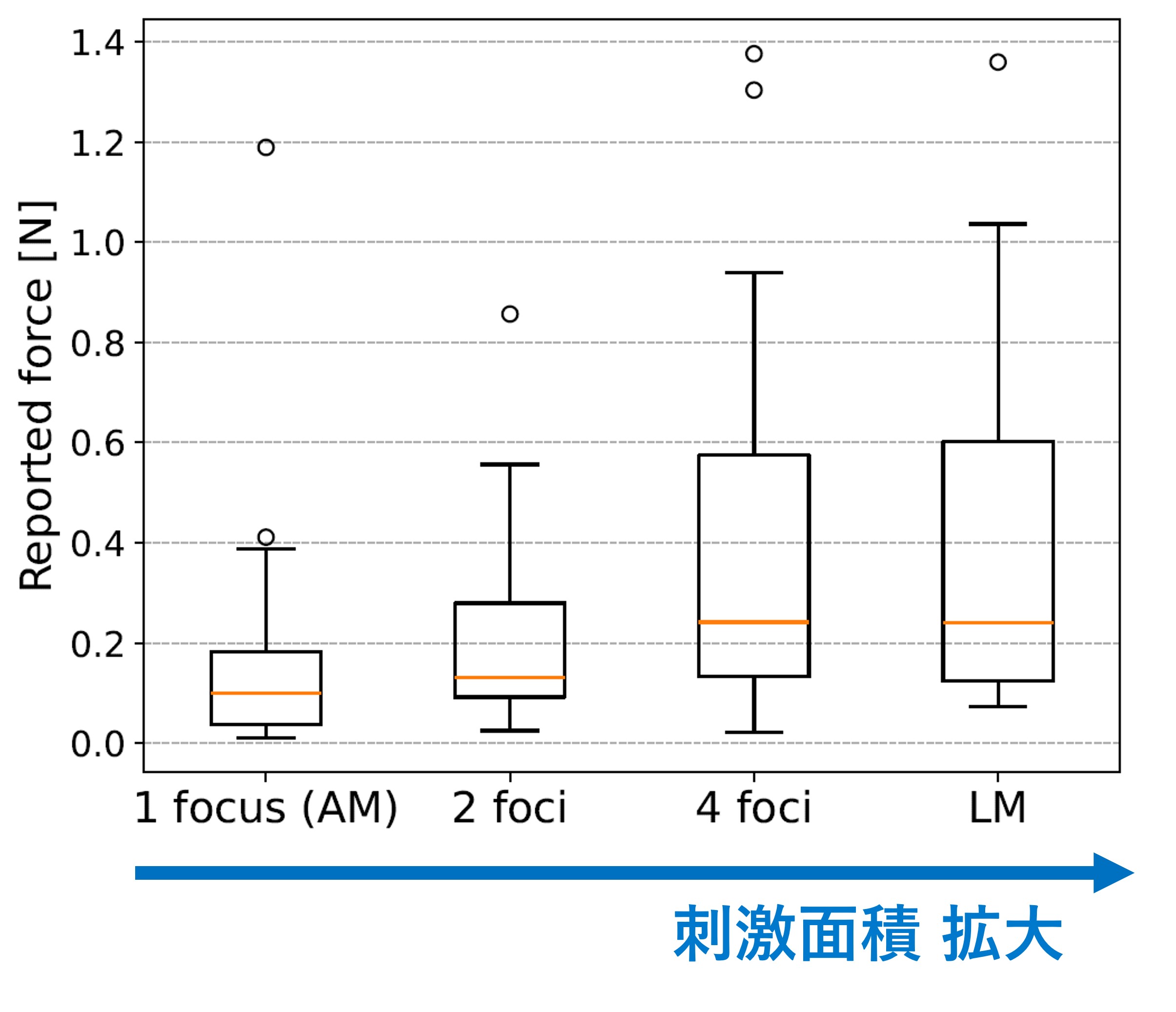

空中超音波における圧覚増強の要因分析: 振動分布面積と位相差の効果

〇森崎 汰雄(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、宇治土公 雄介(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所) - 超音波を集束させると、その焦点には数グラムの力が生ずる。近年、この力の点を数Hzでうごかすことで、10倍程度強い圧覚が提示できることが示されきた。しかし、この増幅を引き起こす知覚メカニズムは不明である。本研究では、この圧覚増強効果について、皮膚に生じる振動と刺激面積の観点から調査する。

- 1G-28

-

透明吸引部と可視光を用いた同一部位への圧覚・温覚提示モジュールの開発とHMDとの統合

〇亀岡 嵩幸(九州大学) - 本研究では,ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を用いたバーチャルリアリティ(VR)体験における没入感向上を目的として,吸引および可視光を利用した圧覚・温覚提示装置をHMDに統合する手法を検討する.本モジュールは光造形3Dプリンタを用いて作成した透明吸引孔と高輝度LEDより構成され,吸引圧錯覚による圧覚と可視光による光熱を空間的に同一の部位へ提示する.HMDへの内蔵とVRアプリケーションの開発を行い,デモンストレーションを行った.その結果,バーチャルオブジェクトの熱および圧覚を同時に提示することに成功した.

- 1G-29

-

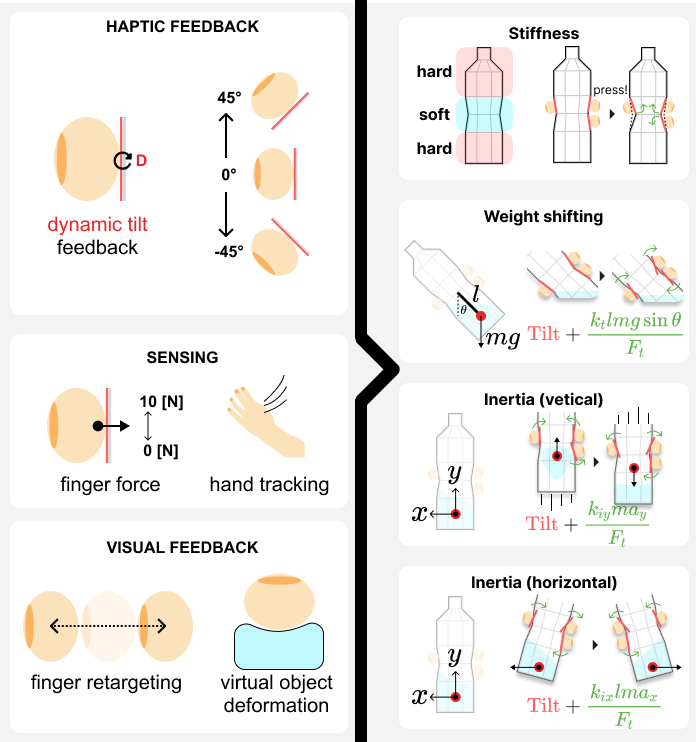

各指先接平面の動的な傾き操作による剛性・慣性提示

〇太田 裕紀(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 視触覚メディアが一般に利活用される一方で,触覚メディアは未だ発展途上にある.特に触覚提示装置の開発において,触覚的な表現力と機構の煩雑さのトレードオフが既存手法の多くに通底する課題である.本研究では,簡素な機構を用いたバーチャルオブジェクトの把持・操作感覚提示を目的として,各指先接平面の傾き操作を用いた形状・剛性・慣性提示手法を提案する.

- 1G-30

-

SOMA: Spatial Observation and Movement Archive HMDの空間構築機能を利用した行動分析ツールの提案

〇小柳 陽光(東京大学) - 実空間上のユーザ行動を記録する技術は体験のユーザビリティを分析する上で有効である。既存研究では床や壁などの単純な平面への視線のヒートマップなどが主であり、複雑な形状を持つ実空間への分析ツールは提案されていなかった。本研究ではヘッドマウントディスプレイの持つ空間を3Dデータ化する機能を用いて、視線を可視化する技術を実装した。これにより、ユーザが実空間のどこに注目していたのか観察することができる。