Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 10:10-10:50 教育・訓練2

座長:近藤 大祐(大阪大学)

- 1B2-01

-

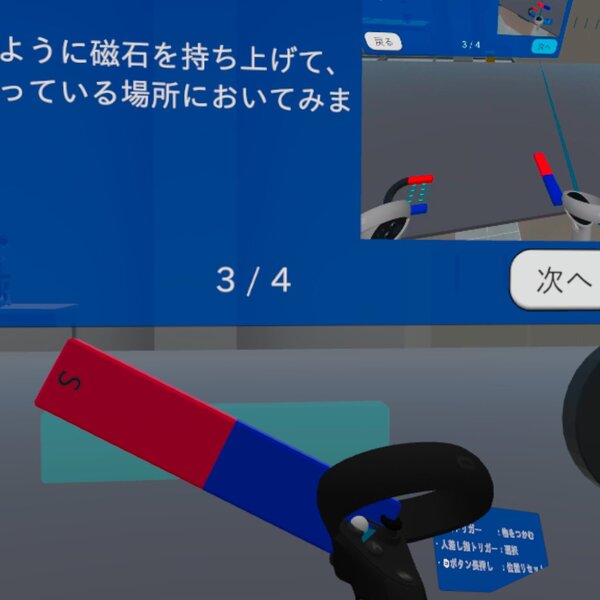

VR理科教材の自学習効果の検討

〇金森 結良(秋田県立大学大学院)、寺田 裕樹(秋田県立大学)、猿田 和樹(秋田県立大学)、陳 国躍(秋田県立大学) - 本研究は,家庭での自習を想定し,先行研究で開発された「電流と磁界」単元向けVR教材に操作導入シーンを実装した.中学生を対象として,先行研究と同様に教科書群とVR教材群との比較評価を行った.自習前後のテストと操作性(SUS),VR酔い(SSQ)を評価した.その結果,事前操作導入により操作への安心感と理解度の向上は確認できた.しかし,SUSおよびSSQともに統計的有意差は認められなかった.

- 1B2-02

-

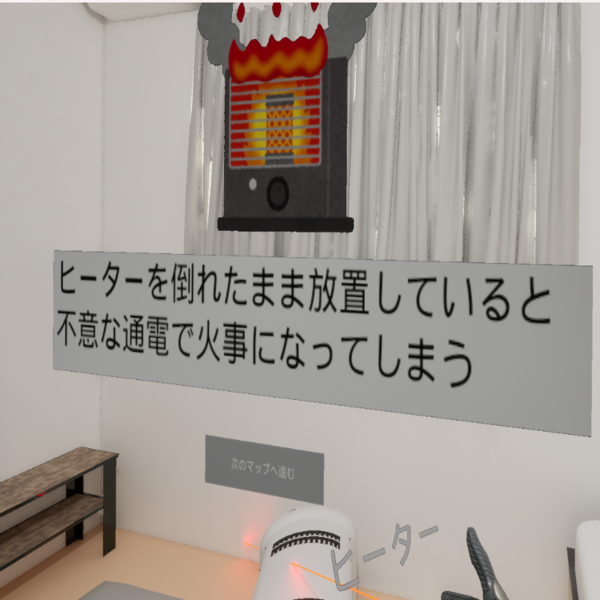

自主的な防災学習の促進に向けたゲーミフィケーションコンテンツの開発に関する研究

〇辻 友顕(大阪電気通信大学)、中原 匡哉(大阪電気通信大学)、塚田 義典(麗澤大学)、梅原 喜政(摂南大学)、多田 豊(愛媛大学)、上月 康則(徳島大学)、安藤 ゆかり(兵庫県立大学大学院)、加藤 優知(大阪電気通信大学大学院) - 我が国では、能登半島沖地震や伊豆山土砂災害をはじめとする地震や土砂災害などの自然災害が多発している。しかし、多くの人々が災害に対する恐怖心を持ちつつも、自主的に防災知識を学ぶ機会が少なく、自分事として捉える意識が希薄となっている課題がある。そこで、本研究では、自主的な防災学習を促進するため、ゲーミフィケーションを取り入れた防災学習コンテンツを開発し、その有用性をアンケート調査により評価した。

- 1B2-03

-

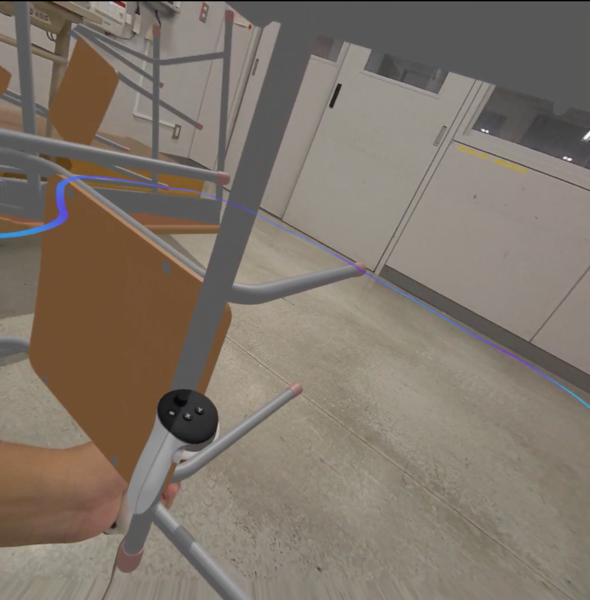

MRデバイスを活用した地震体験学習アプリケーションの実証

〇中村 空人(東京都立科学技術高等学校)、江上 新(東京都立科学技術高等学校)、岩間 友幸(東京都立科学技術高等学校) - 地震時の「凍りつき症候群」への対策として身近な環境を再現した地震疑似体験が有効であると考えた。加速度データに基づき揺れをUnityで再現したMR地震体験学習アプリケーションの開発を行い、被災時の行動評価を通じて、ユーザーの行動を点数化・可視化することで、学習効果を高めている。MRはVRよりも現実性や危機感の喚起に優れているという評価結果が得られ、防災教育へのMR応用の可能性を示すことができた。

- 1B2-04

-

MRデバイスを活用した3Dスキャンとシミュレーションソフトの制作と実験

〇江上 新(都立科学技術高等学校)、金 秀娥(都立科学技術高等学校)、近藤 翼(都立科学技術高等学校)、茂木 律樹(都立科学技術高等学校)、朝比奈 和樹(都立科学技術高等学校) - 本研究は、HMDを用いて室内や家具を3Dスキャンし、家具の耐震性を評価する防災シミュレーションの開発を目的としている。現実の地震波形を基にマグニチュードを段階的に上げながら揺れを再現しており、ユーザは直感的な操作で家具を配置でき、重さや摩擦係数などの物理特性も設定可能である。現実の空間に基づいた仮想環境で、安全度の可視化を実現した。

- 1B2-05

-

裸眼立体視ディスプレイ複数台連動表示による新たな解剖学教育手法

〇板宮 朋基(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、中野 亜希人(神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座)、町田 有慶(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、志賀 華絵(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座)、天野 カオリ(神奈川歯科大学歯学部解剖学講座) - 神奈川歯科大学歯学部では主に2年次に講義と実習で解剖学の教育を行っている。複雑な人体構造の把握と剖出手技の修得は初学者には難易度が高い。歯学部は医学部より実習時間が少なく、効率的な学修を行う必要がある。本研究では、複数台の27インチ裸眼立体視ディスプレイを縦に並べて配置し連動表示することによる新たな解剖学教育手法を開発した。人体3DCGモデルを実物大で立体表示できるため、高い教育効果が示唆された。

- 1B2-06

-

融合身体がフィードフォワード制御に基づく動作の学習に与える影響の予備検討

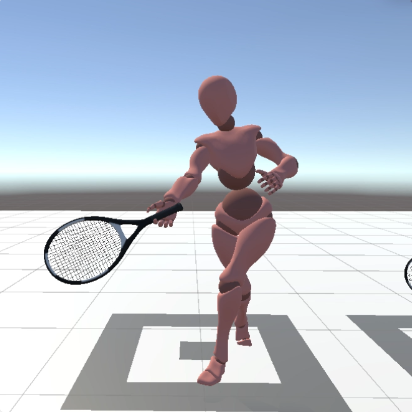

〇福田 晴紀(東京大学)、橋浦 健太(東京大学)、橋本 健(東京大学)、峯 大典(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 融合身体は、複数人の動作を統合し、一つの身体として提示する手法で、これまで主にフィードバック制御に基づく運動課題での効果が示されてきた。本研究では、フィードフォワード制御が主となるテニスのスイング学習において、融合身体の使用が動作の安定化や教師動作への軌道収束、内部モデルの取得に与える影響を明らかにするため、条件比較による予備的な検討を行った。

- 1B2-07

-

認知症当事者との共同創造における生成AIを活用した幻覚モデリング手法

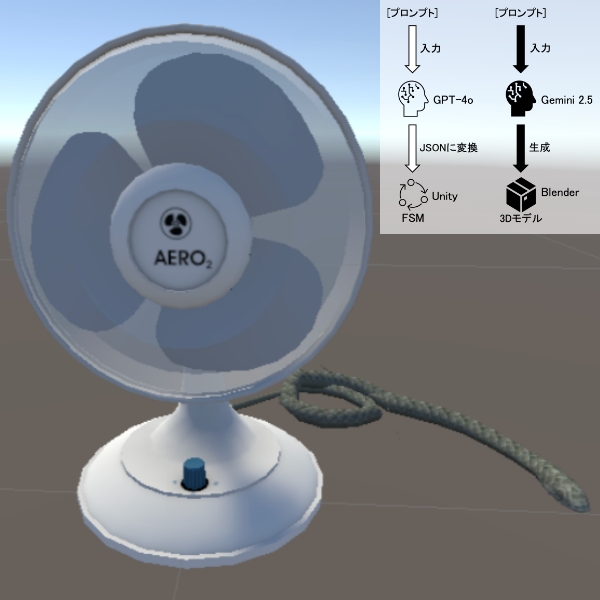

〇廣部 敬太(静岡大学)、小俣 敦士(静岡大学、浜松医科大学)、水野 拓宏(株式会社アルファコード)、村上 祐順(一般財団法人オレンジクロス)、石川 翔吾(静岡大学) - 認知症の症状は後天的な脳機能の障害によって生じるため,個別性が高く多様である.本研究では,幻覚をはじめとした認知症症状を体験可能な患者体験(PX)空間を構築し,当事者との共同創造を行なった.従来の共同創造プロセスでは,当事者の主観的体験を実装するまでのイテレーションが長くなる課題があった.そこで本研究では,生成AIを活用した3Dモデル生成と挙動設計の半自動化による効率的な幻覚モデリング手法を提案する.

- 1B2-08

-

メタバース型被災者戸別訪問実習システムの開発

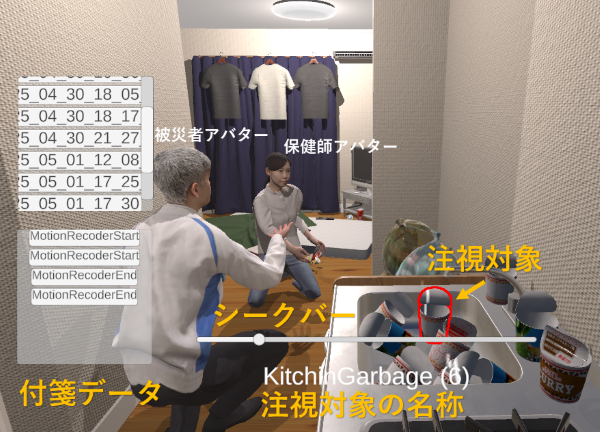

〇竹内 聡一(大阪工業大学)、西口 敏司(大阪工業大学)、橋本 渉(大阪工業大学)、水谷 泰治(大阪工業大学)、亀井 緑(四天王寺大学)、松下 由美子(甲南女子大学) - 本研究では、災害看護教育における実践的学習を支援するため、仮設住宅内での支援活動をメタバース空間上で体験できるシステムと、視線·動作·音声ログに基づく振り返り支援システムを開発した。実際の保健師からの感想を元に本システムの課題や教育現場でメタバース空間を構築する上での問題点について検討する。

- 1B2-09

-

認知症ケア実践知高度化のためのVRシミュレーション教育の初期検討 要旨

〇安川 陽大(静岡大学)、廣部 敬太(静岡大学)、小俣 敦士(静岡大学、浜松医科大学)、水野 拓宏(株式会社アルファコード)、村上 祐順(一般財団法人オレンジクロス)、石川 翔吾(静岡大学) - ケア現場では,支援対象者の状態やコンテキストに応じた個別性の高い実践が求められる.本研究では,VR空間のアバターと実践的なケアリングをトレーニングするためのVRシミュレーション教育を構築する.実践的なトレーニングを経験するために,非日常的な誘導的要素を排除し,学習者が批判的な思考を働かせることが可能な環境を提案する.

- 1B2-10

-

VRゲームを用いた水難事故の体験型学習システムの構築

〇岩橋 健太(東京都立多摩科学技術高等学校)、冨永 悠太(東京都立多摩科学技術高等学校)、恩田 逞(東京都立多摩科学技術高等学校)、西野 洋介(東京都立多摩科学技術高等学校) - 我が国において,水難事故による被害は絶えず発生しているが,いまだに決定的な解決策が存在していない.本研究は,水難事故の件数減少に役立ちうるものとして,VR を活用した体験型の学習ゲームに着目し,水難事故体験 VR ソフトの開発およびその効果の検証を実施した.これにより,水難事故の対策において体験型の学習ゲームを利用した学習方法にある一定の効果がある事を明らかにしていく.

- 1B2-11

-

持続可能な社会に向けたVRゴミ分別教育に関する基礎的な検討

〇稲井 大起(北見工業大学大学院)、平塚 心太朗(北見工業大学大学院)、山崎 楽斗(北見工業大学大学院)、酒井 大輔(北見工業大学大学院) - 持続可能な社会に向け、近年、ゴミ分別の徹底が課題の1つとなっている。本研究では、楽しみながら、正しくゴミの分別について学ぶことを目的としたVRアプリケーションの開発を行った。本研究では、開発したアプリを地域の方に体験してもらい、その結果を報告する。

- 1B2-12

-

学内サービス展開用の学び場メタバース開発

〇Hu Yong Hao(東京大学)、伊藤 研一郎(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、相澤 清晴(東京大学) - プロプライエタリソフトウエアやクラウド環境を利用するのが当たり前となりつつある一方で,提供されるサービスのライフサイクルの都合で,一度開発したVRやメタバース環境を長期間維持するのが困難となりつつある.本研究では,教育研究の現場で持続可能なメタバースのとして,chutvrcを用いた学内クラウドまたはオンプレミスで恒久的に運用可能なメタバースシステムを提案する.