Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 10:10-10:50 感覚・知覚1

座長:佐藤克成(奈良女子大学 )

- 1A2-01

-

異なるVR体験が誘発する生理的反応の比較

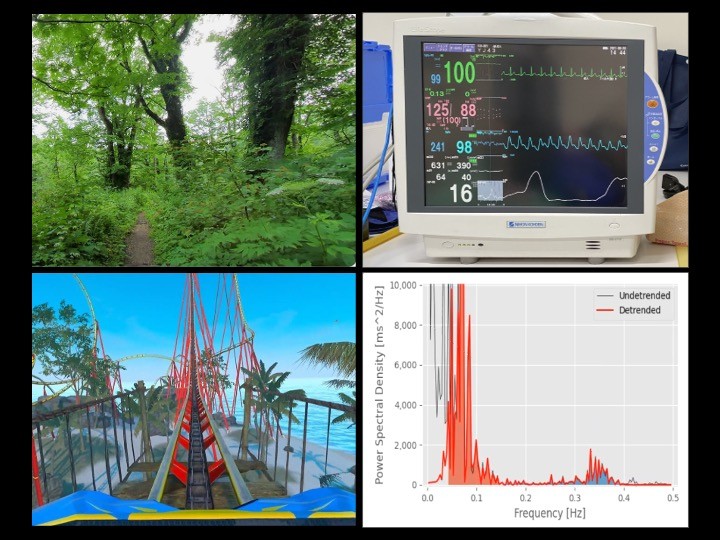

〇毛利 空広(中部大学生命健康科学研究科)、平手 裕市(中部大学生命健康科学研究科)、中井 浩司(中部大学生命健康科学研究科)、松井 藤五郎(中部大学生命健康科学研究科)、小嶋 和恵(中部大学生命健康科学研究科)、和田 結佳(中部大学生命健康科学研究科)、平野 紗名(中部大学生命健康科学研究科) - 森林浴とジェットコースター乗車中の2種類のVR映像が生体に及ぼす影響の差を、呼吸循環動態および自律神経活動の変化から比較検討した。森林浴視聴では心拍出量および血圧の低下、呼吸数の上昇が観察され、一方、ジェットコースター視聴では、心拍数、心拍出量、血圧、自律神経活動の指標であるLF power、交感神経活動の指標であるLF/HFの上昇が見られ、性質の異なる生体反応を引き起こすことが観察された。

- 1A2-02

-

モーションプラットフォームによるロール回転時に違和感のない視覚的回転量

〇中川 颯人(横浜国立大学)、岡嶋 克典(横浜国立大学) - 仮想環境に連動して回転運動を行うモーションプラットフォームを用いたロール回転時に,身体回転量と映像回転量の主観的等価点を測定した結果,映像回転量は身体回転量よりも大きいことが示された.視覚的操作がユーザーの身体回転の知覚精度に及ぼす影響について定量的に評価し,ロール回転体験時の最適ゲイン設定について検討した.

- 1A2-03

-

運指の視覚化による楽器演奏訓練手法の提案

〇森田 小百合(熊本大学大学院)、嵯峨 智(熊本大学大学院) - 従来,大型の楽器では運指における自身の指は視覚的に確認することが難しく,運指の成否は発生する音で確認するほかなかった.そこで我々は,拡張現実を活用することにより聴覚的なフィードバックに加え,運指の様子を自身の眼前に表示する視覚的なフィードバックを併用して楽器演奏の訓練を実現するシステムを開発する。本稿では、この手法が演奏技能の向上に有効かどうかを検証する。

- 1A2-04

-

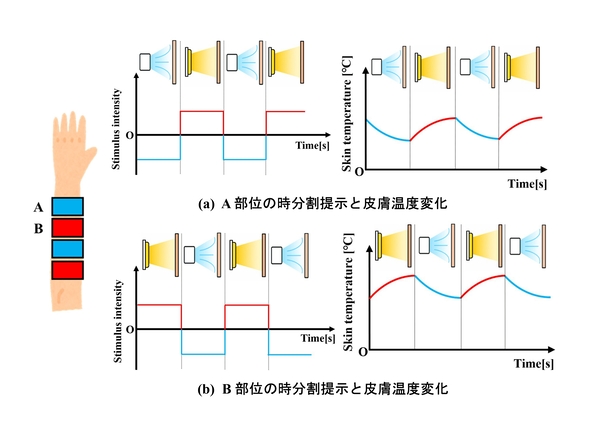

サーマルグリル錯覚の非接触時分割提示手法

〇龍 子源(筑波大学 理工情報生命学術院)、伊藤 天翔(筑波大学 理工情報生命学術院)、長谷川 晶一(東京科学大学 総合研究院)、家永 直人(筑波大学 システム情報系)、黒田 嘉宏(筑波大学 システム情報系) - 温冷刺激を交互に配置して無害な温度域で発生させる非侵襲灼熱痛み錯覚は消防訓練などへの応用が期待されるが,長時間提示では皮膚の過度な加熱や冷却が課題となる.本研究は皮膚温度を一定範囲内に保ちながら持続的な痛み錯覚を提示する手法の開発を目的とする.具体的には,従来の空間的交互配置に加え,同一部位に非接触の温冷刺激を時分割で交互に提示する.本発表では皮膚温度変化と痛み錯覚の評価結果を報告する.

- 1A2-05

-

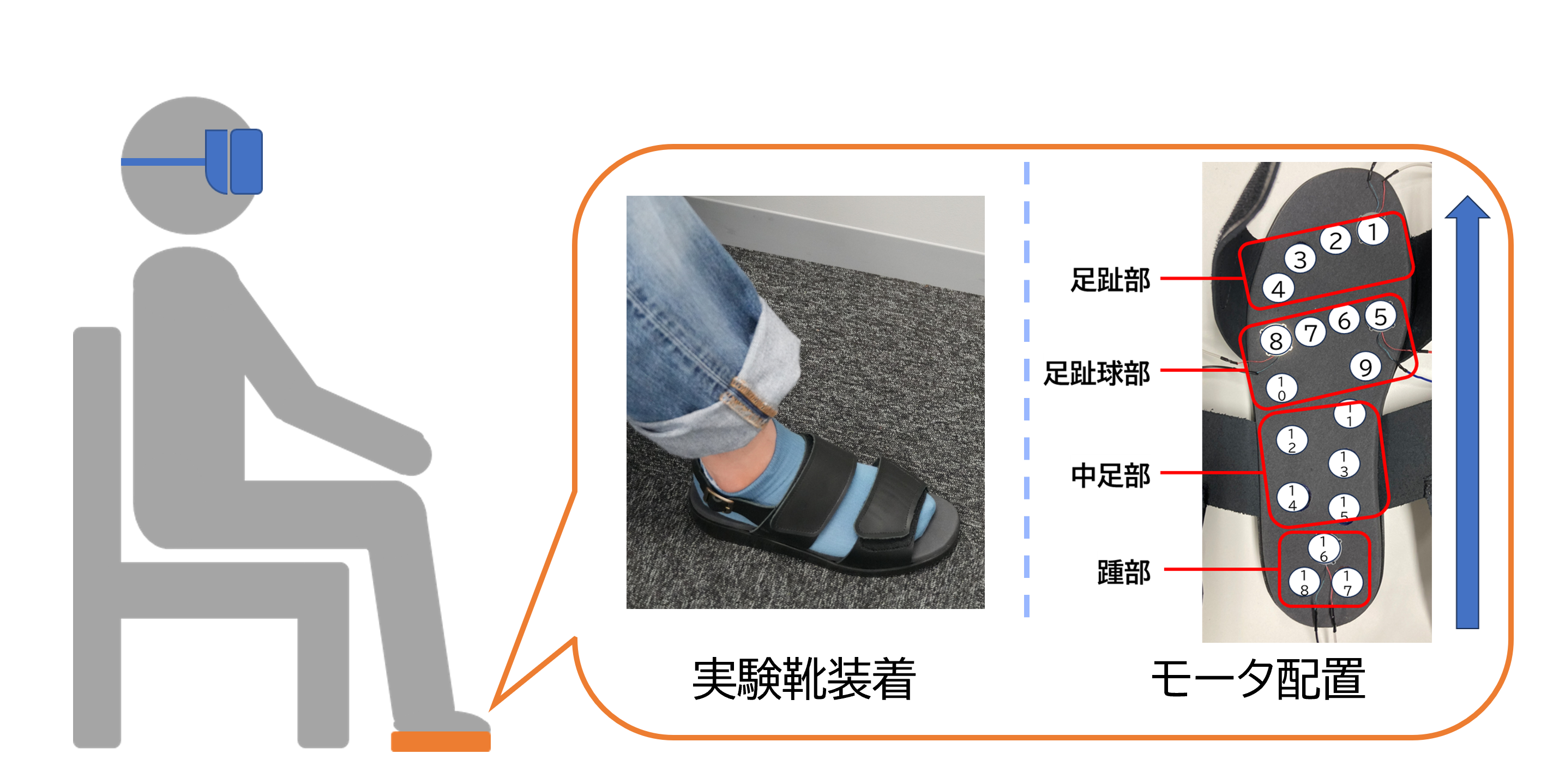

足裏連続刺激による踵からつま先までの荷重移動再現

〇山本 拓実(東京電機大学)、井上 淳(東京電機大学) - VRは視覚、聴覚情報を提示しているが、触覚情報の追加により感覚刺激が増え、没入感が向上すると考えた。中でもヒトの移動手段である二足歩行に着目し、足裏に刺激を与え歩行感覚の提示を試みた。触覚刺激は、片足18個、靴底にモータを埋め込み、映像と連動した刺激を与えた。本研究では先行研究において調査した足裏感覚を元に、踵からつま先にかけて連続した刺激を提示し、足裏荷重移動の再現、評価をした。

- 1A2-06

-

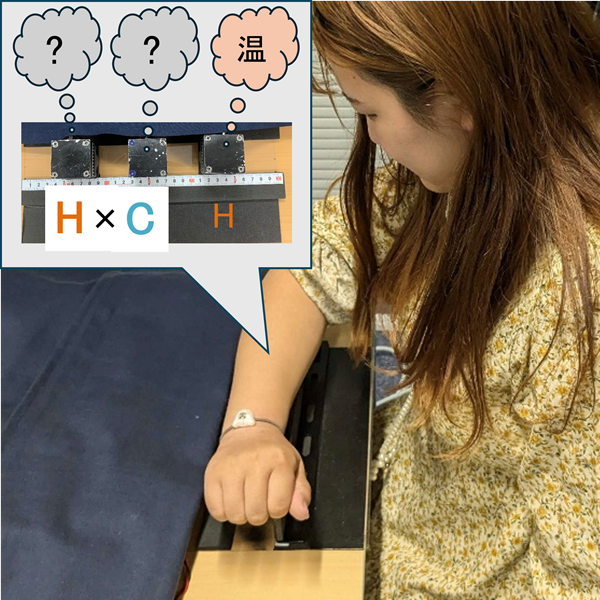

温度刺激の並び順がHot-Cold Confusionに与える影響の分析

〇小島 夏美(立命館大学)、羽田野 将大(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - Hot-Cold Confusionとは,前腕の3箇所に温度刺激を提示した際,温刺激が冷たく,冷刺激が温かく知覚される錯覚である.これまでの実験結果から,HCHでは肘側,CHCでは手首側が錯覚しにくく,HC順では中央や肘側に錯覚が集中する傾向が見られた.そこで,本研究では刺激の順序が錯覚の発生に与える影響を検証した.実験では,手首側からHC順に温冷刺激を提示した際,隣接する2つの温度が逆転する錯覚が発生しやすいことを確認した.

- 1A2-07

-

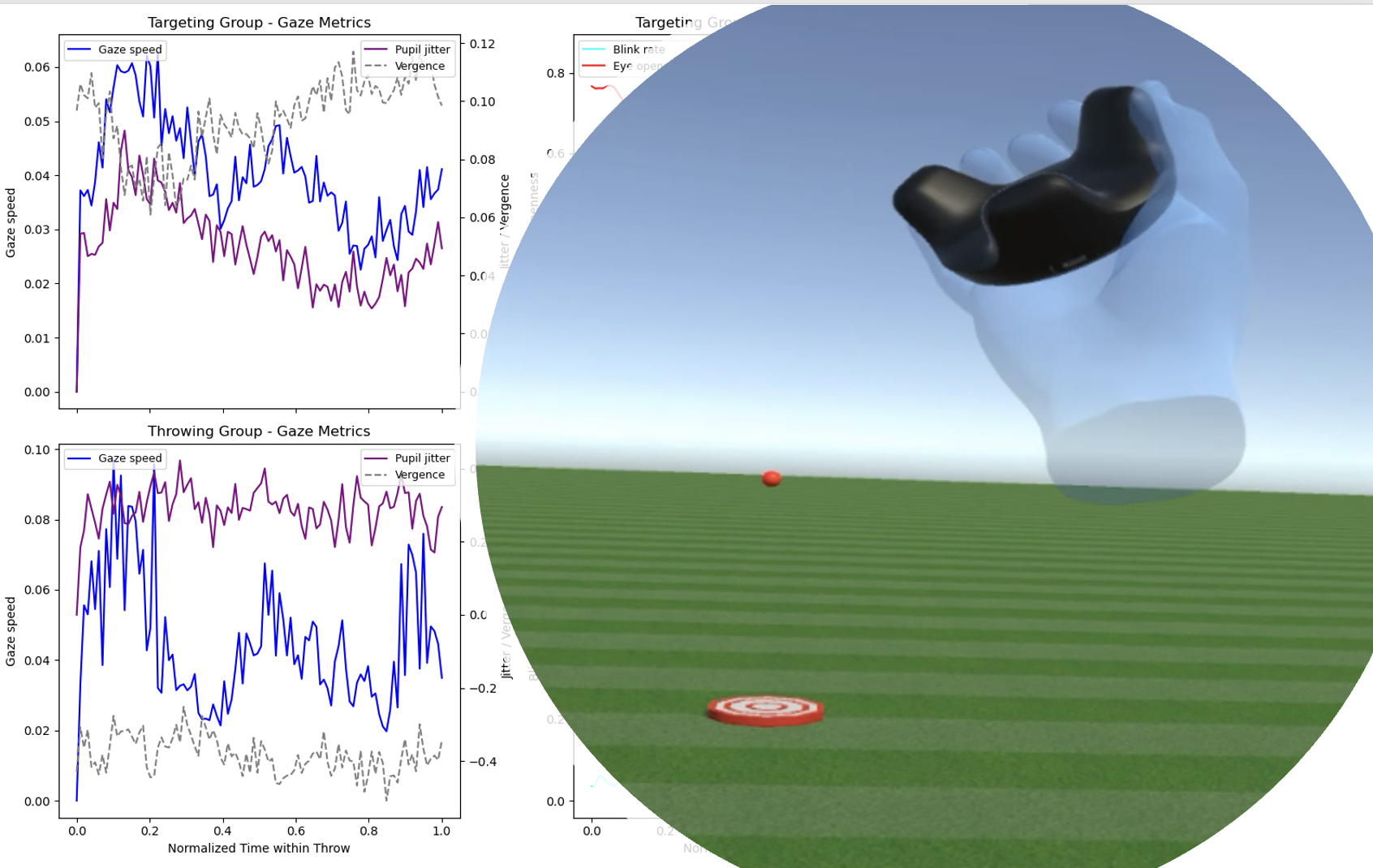

目は口ほどにものを言う ―VR投球における視線データを用いた内的状態推定―

〇村上 遥(玉川大学)、稲邑 哲也(玉川大学) - 本研究ではVRボール投げ・的当て課題を用い、1回の投球動作における視線データの時間的変化を動作データと同期させて分析した。ボール投げ群は的当て群に比べ人の注視点の遠近を表す視線輻輳(Vergence)の変化幅が小さい傾向にあり、これは先行研究で多く報告されてきたVR内における距離の過小評価現象を生体的に支持する結果となった。また、瞳孔径に関してはピークのタイミングに群間差が見られ、ボール投げ群で投球動作中が最も集中していたのに対し、的当て群では結果の確認に注意が向けられていた可能性が示唆された。

- 1A2-08

-

VR視覚刺激と歩行運動が自己運動感覚に与える影響の分析 ―ベクション誘発刺激と背景構成の違いによる影響の考察 ―

〇杉江 鎌(立命館大学)、近藤 翔太(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、森田 磨里絵(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - ベクション効果は仮想空間において広く活用されており,視覚的な手がかりや背景構成が自己運動感覚に影響を与える可能性がある.そこで,本研究では廊下・一本道・並木道の3種類の背景構成において,異なる速度のベクション誘発刺激を提示し,知覚された自己運動感覚を評価した.その結果,廊下や並木道ではベクション誘発刺激の速度変化が自己運動感覚に影響を及ぼすことが確認されたが,一本道ではその影響が顕著ではなかった.

- 1A2-09

-

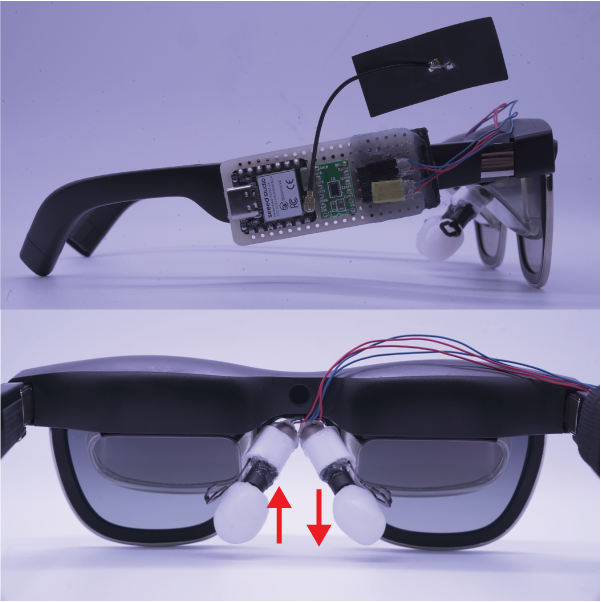

鼻背側面への皮膚剪断変形刺激を用いた方向提示デバイスの提案

〇西本 和貴(東京大学)、仲村 友杜(東京大学)、暦本 純一(東京大学、ソニーコンピュータサイエンス研究所)、鳴海 拓志(東京大学) - 装着時の負担が少ない方向提示インタフェースとして、眼鏡の鼻パッドからの刺激提示を利用した手法が提案されている。既存手法は刺激として振動を提示しているが,振動提示は連続使用によって感覚順応や不快感が生じるという課題がある。そこで、鼻パッドに搭載した回転モータで皮膚に剪断変形を引き起こす方向提示手法を提案する。本稿ではプロトタイプを製作し、8種類の刺激を識別する課題を実施し、全体正答率72.8%、方向性認識正答率96.9%となることを確認した。