Sept. 19 2025

9月19日

口頭発表 09:10-9:50 ユーザインタフェース1

座長:藤田 欣也(東京農工大学)

- 3C1-01

-

わずかな遅延による操作成績向上の調査における奥行き移動制限にかかる入力装置の影響

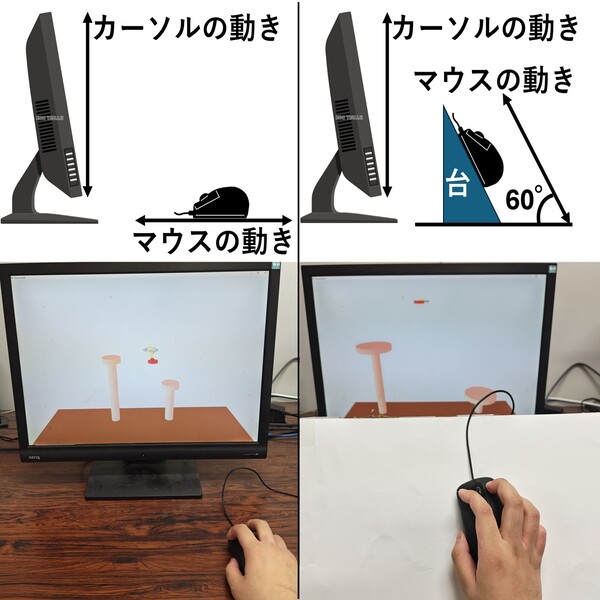

〇木下 新之助(名古屋工業大学)、舟橋 健司(名古屋工業大学)、谷田 公二(近畿大学)、水野 慎士(愛知工業大学) - 当研究室では3次元入力装置を通した道具操作においてわずかな遅延が操作成績に与える影響を調査しており,奥行き移動を制限することで成績が向上することが示唆されている.本研究では,2次元入力装置 (マウス) を利用した場合の影響を調査した.通常のマウス利用においてはマウスの移動平面と画面内のカーソルの移動平面は90度程度異なる.そこで3次元入力装置のように移動方向を一致させた環境でも調査した.

- 3C1-02

-

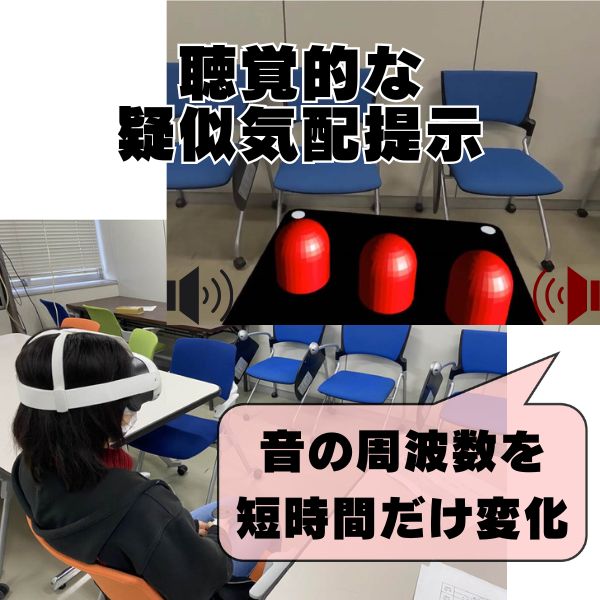

HMDを用いたメタバースにおける聴覚的な擬似気配の提示の試み

〇木下 栞(名古屋工業大学)、舟橋 健司(名古屋工業大学) - 本研究では、メタバースにおいてHMDのヘッドフォンを用い、ユーザーの後方などにいる他者の気配を聴覚的に提示する手法の提案と評価を行った。片側からの音の周波数を短時間だけ変化させることで他者の存在を無意識に感じさせることを試みた。体験者による評価では、適切な変化において、その変化自体を明確に感じることなく気配のようななにかを感じ取れる傾向が確認され、提案手法により気配を提示できる可能性が示された。

- 3C1-03

-

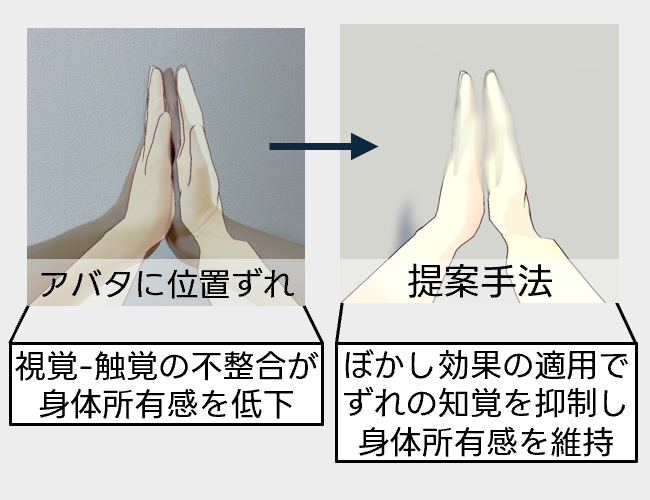

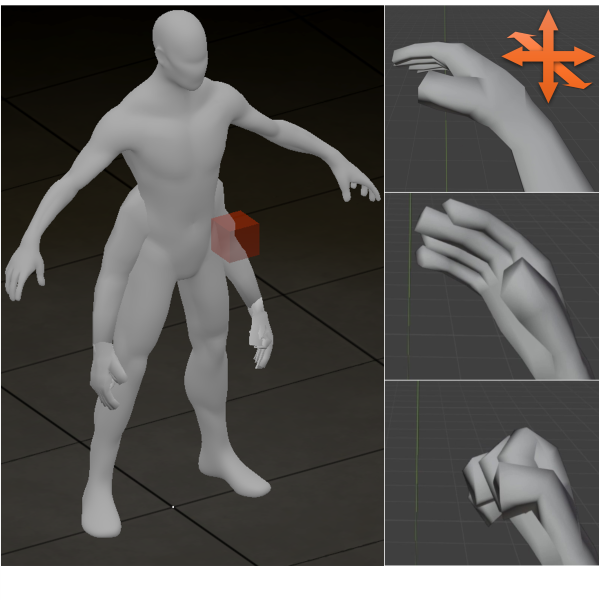

ぼかし効果を適用した自己接触によってVRアバタへの身体所有感を向上させる手法の開発

〇平松 広大(名古屋大学)、窪田 智徳(名古屋大学)、佐藤 理史(名古屋大学)、小川 浩平(名古屋大学) - バーチャルリアリティ体験において、ユーザとアバタの身体部位にずれが生じると、自己接触時に視覚と触覚の不整合が発生し、身体所有感の低下が懸念される。本研究では、ずれが発生した部位にブラー効果を適用することで不整合の知覚を低減する手法を開発し、その有効性を検証した。実験により、提案手法が不整合の悪影響を軽減し、身体所有感の維持に寄与することを確認した。

- 3C1-04

-

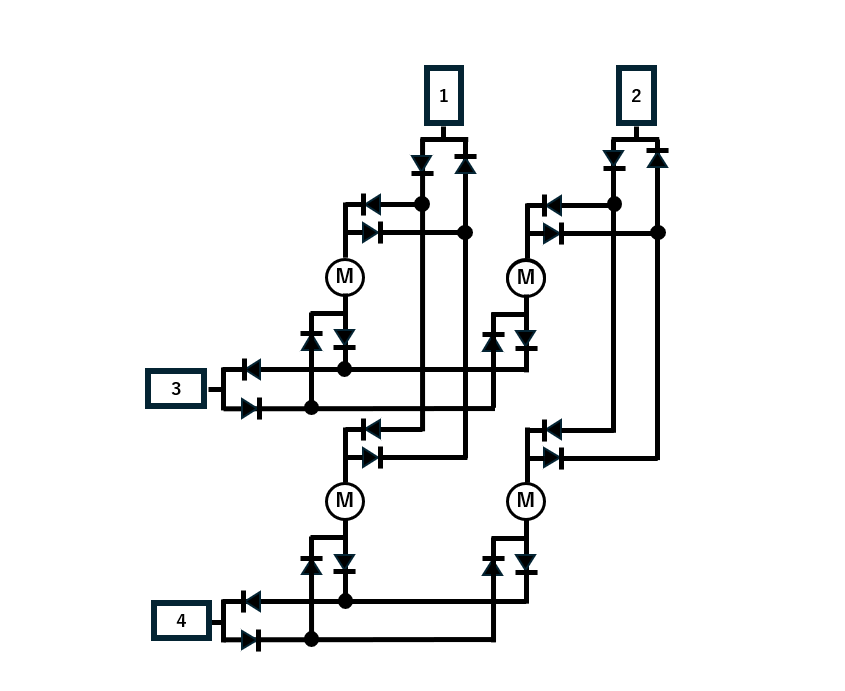

高密度な触覚形状提示ディスプレイに向けたモータマトリクス駆動回路の提案

〇杉本 隆平(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 本稿では、高密度ピンアレイによる形状提示装置の第一報として、その基盤となる駆動回路構造を提案する。従来ピンアレイディスプレイは個別駆動方式のため、大規模化で回路が複雑化する課題がある。そこで本論文では、正逆転経路を二層ダイオードネットワークにより分離・整流することで、モータをマトリクス駆動可能なモータドライバを提案する。本稿では、モータマトリクスの設計と実装を詳述し、その有効性と限界について論じる。

- 3C1-05

-

顔面運動を用いた複数拡張肢の独立操作手法の検討

〇中村 文彦(立命館大学)、大谷 翔生(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学)、柴田 史久(立命館大学) - 人間の能力の向上を図るために,第3・4の腕等の拡張肢を付与する試みや,その拡張肢の操作手法が研究されている.本研究では,顔面運動を第3・4の腕の8操作(上下・左右・前後の6方向への移動,手の開閉の2動作)にマッピングする手法について検討する.我々は,バーチャル空間で第3・4の腕の8操作にマッピングしやすい顔面運動をユーザ実験から分析した.その結果を基に拡張肢の操作に顔面運動をマッピングした際のユーザビリティを評価した.

- 3C1-06

- 取り下げ

- 3C1-07

-

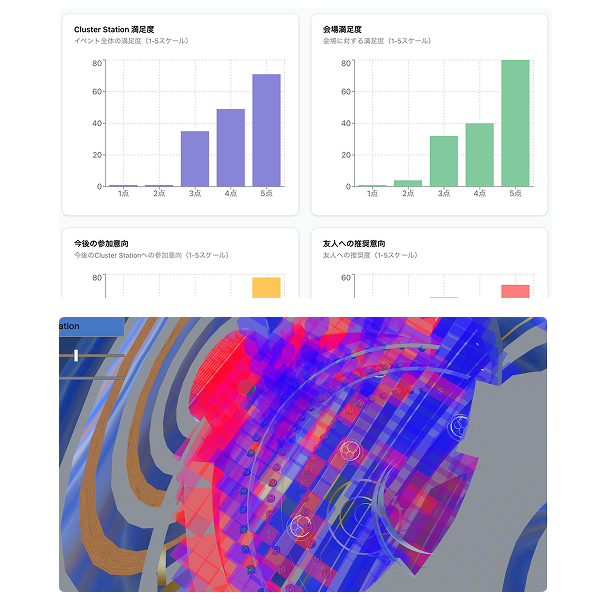

メタバース空間における実世界ブランディング効果を促進するKPI設計支援インタフェースの開発と評価

〇横井 総太朗(東京大学、クラスターメタバース研究所)、時田 聡実(東京大学、クラスターメタバース研究所)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究の目的は,メタバース空間におけるブランディング効果を測定する新たなKPI(重要業績評価指標)の創出支援である.従来,メタバース空間でのブランディング施策は効果測定が困難という課題があった.本研究では,ユーザの行動データとアンケート結果を統合し,統計的推論による施策効果の分析・可視化Webインタフェースを開発する.これにより,専門知識のない実務者でも戦略立案可能な環境提供を目指す.

- 3C1-08

-

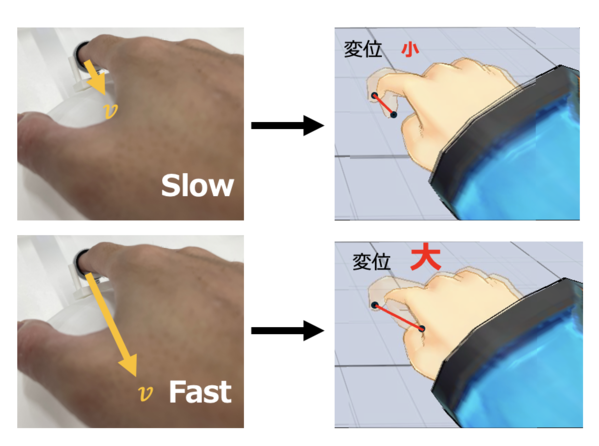

指と布の擦過音による入力の試み

〇今川 勝喜(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学) - VRコンテンツにおける文字などの平面情報に対して、現在はコントローラ動作を入力としたポインティングが用いられているが、この方法にはブレや疲労が生じる問題がある。そこで新たな入力手段として、指と布の擦過音を掲げる。本研究では小型マイクを指の爪に装着し、指を動かす向きや速さによって擦過音がどのように変化するかを調べ、指と布の擦過音が新たな入力手段として利用可能かを調査する。

- 3C1-09

-

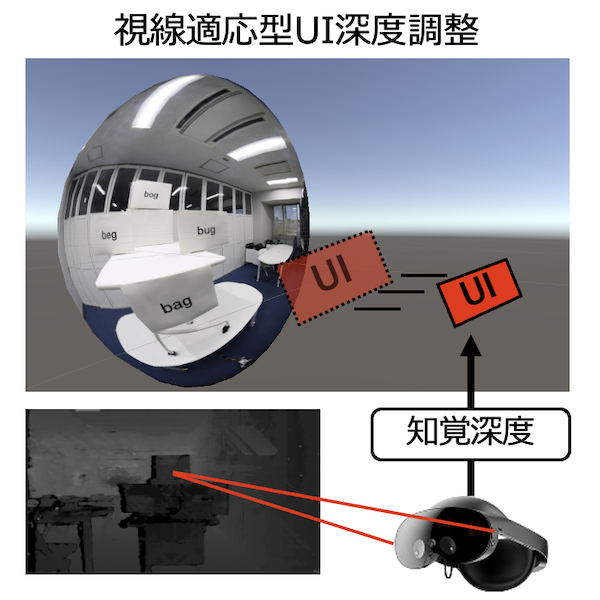

VR180を用いたMRシステムにおける深度知覚問題解決のための視線適応型UI提示法

〇宇佐美 龍斗(名古屋大学)、渡辺 圭貴(名古屋大学)、志村 魁哉(名古屋大学)、林田 望海(名古屋大学)、浦野 健太(名古屋大学)、米澤 拓郎(名古屋大学)、河口 信夫(名古屋大学) - 没入型映像体験を提供するための映像フォーマットとしてVR180が存在する.しかし,VR180を用いたMRシステムには,UI配置において二重視等のユーザの不快感や疲労を引き起こす深度知覚の問題がある.そこで本研究では,ユーザエクスペリエンスの向上を目的として,深度知覚問題を解決すべく,視線先の知覚深度にUI深度を動的に調節する新しいUI表示法の提案とリアルタイムVR180映像への適用を行なう.

- 3C1-10

-

半拘束型力触覚提示デバイスのための手指操作範囲拡張インタフェースの提案

〇吉田 大葵(富山県立大学大学院 工学研究科)、田川 和義(富山県立大学大学院 工学研究科) - 著者らは,実指をわずかに動かせる程度に半拘束し, 運動意図を光学式センサで取得することでVR手指の多様かつリアルタイムな操作と多方向・多箇所への力触覚提示の両立を可能とした提示デバイスを実現できると考えている.そのためには,実手指の操作範囲を拡張しつつ自然な固有感覚の受容を促すインタフェースの確立が必要である.本稿では,本デバイスのための手指操作範囲拡張インタフェースを提案し,システム構築を行い,本手法での動作評価を行なった.

- 3C1-11

-

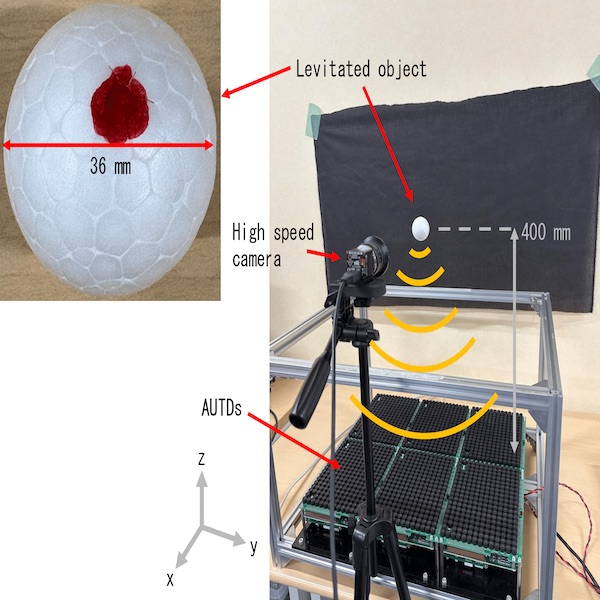

超音波フェーズドアレイによる球体浮揚における回転軸制御

〇吉田 寛人(東京大学)、荒川 岳斗(東京大学)、鈴木 颯(東京大学)、牧野 泰才(東京大学)、篠田 裕之(東京大学) - 超音波フェーズドアレイによって適切な音場を形成することで, 波長より大きな物体を浮揚可能である. この手法で球体を浮揚させる場合, 空中で水平方向を軸とした意図しない回転が生じる. その際, 回転軸および角速度は時間的に変化し, 一定でない様子が観察されている. 本研究では, 超音波フェーズドアレイを制御することで, 浮揚球体の回転軸を水平面内の特定の方向に保持する手法を提案する.