Sept. 19 2025

9月19日

口頭発表 09:50-10:30 感覚・知覚3

座長:宇治土公 雄介(NTT株式会社)

- 3A2-01

-

空間音響を用いた映像コンテンツ視聴時の画面注視と音像知覚

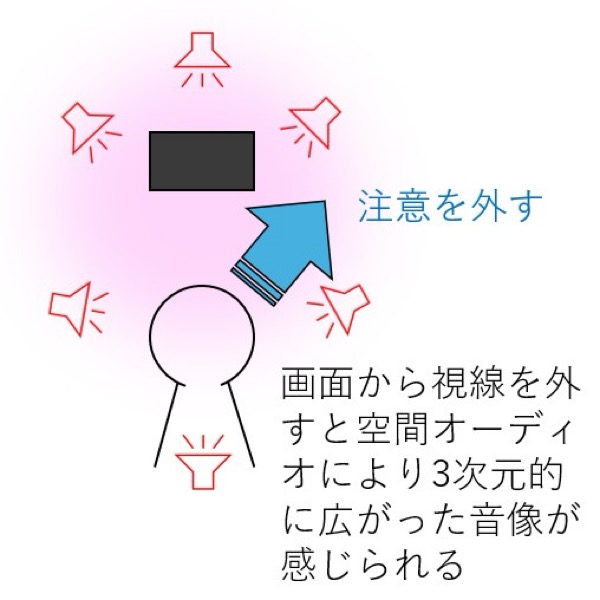

〇鈴木 瞭介(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - 空間オーディオを使用した動画視聴時には音像は空間的な広がりを持って知覚される。一方、動画を注視しているときには腹話術効果によって音像位置は映像付近に集約されるはずである。本研究では空間オーディオ対応イヤホンを用いた動画視聴の実験を行うことで動画への注視の有無が音声刺激の知覚に有意な差をもたらすことを検証した。また、空間オーディオ使用時とイヤホン不使用時の音像の空間性には差があることも示された。

- 3A2-02

-

ノイズの位相変調とテクスチャ感との関係

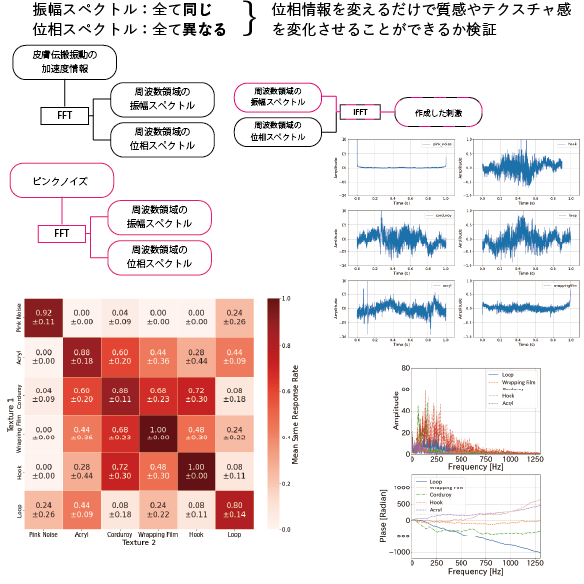

〇久原 拓巳(名古屋工業大学大学院)、川合 章史(名古屋工業大学大学院)、井上 雄斗(名古屋工業大学大学院)、湯川 光(名古屋工業大学大学院)、田中 由浩(名古屋工業大学大学院、稲盛科学研究機構) - これまで振動触覚刺激でテクスチャを再現する際には多くの研究が振幅変化や振幅スペクトル,周波数に着目し,計測した振動を再現するように刺激を提示する手法が一般的であった.本研究では,テクスチャに影響を与えるパラメータとして計測された波形の位相を提案する.本研究では,ノイズの位相を変調することで与えられるテクスチャ感がどのように変化するのかの調査・評価を行った.

- 3A2-03

-

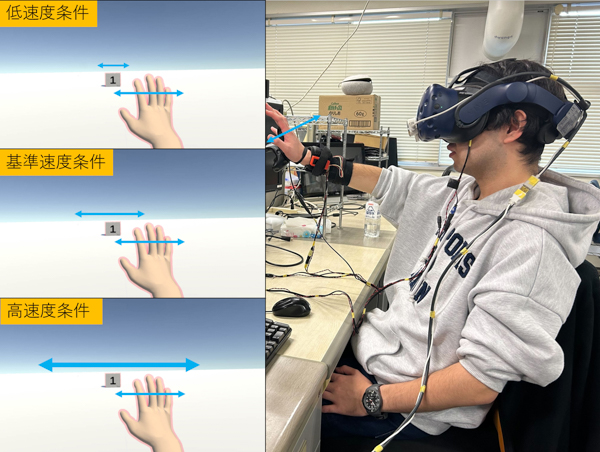

静止状態における疑似重さ感覚の提示

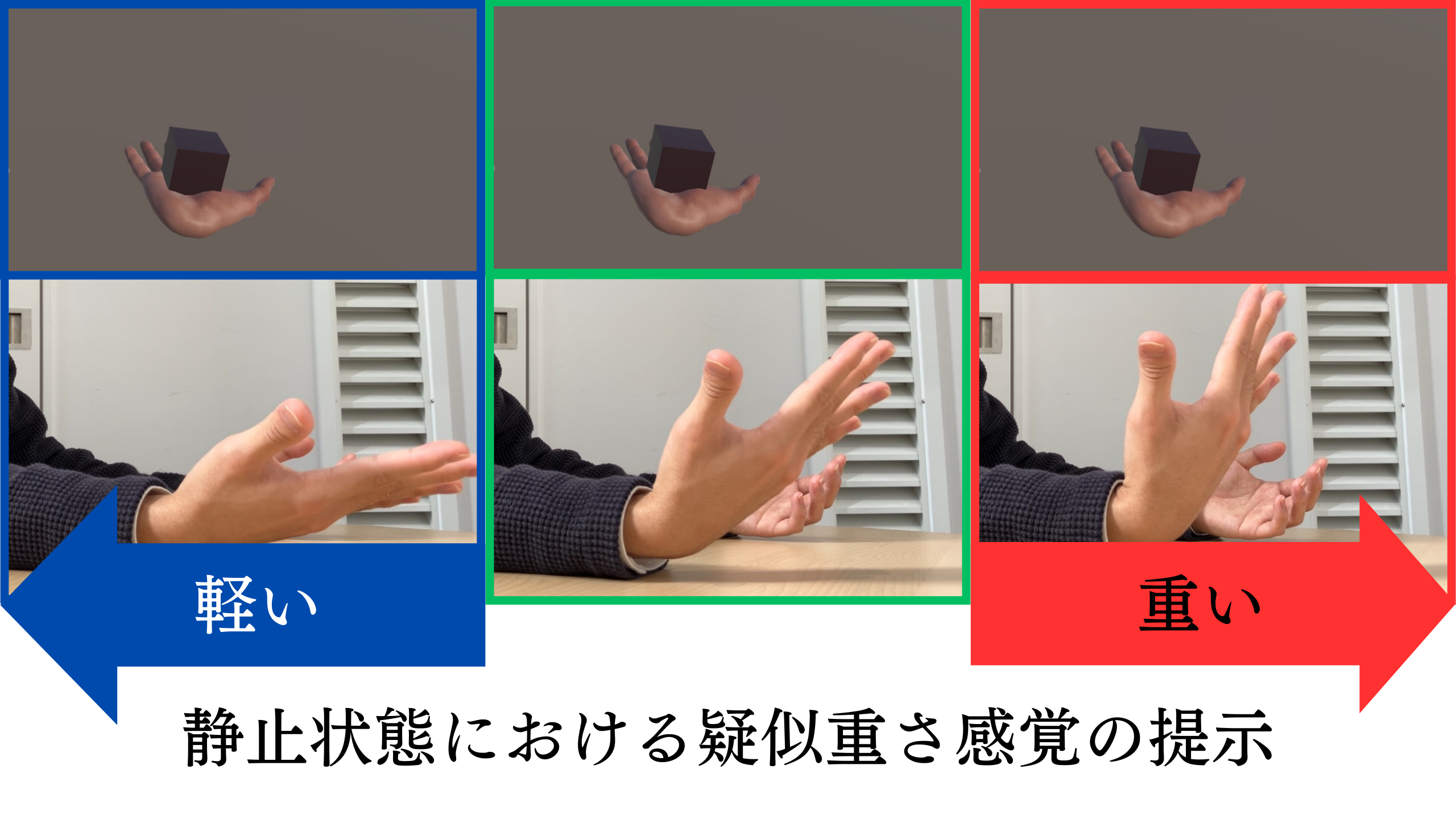

〇河本 舜平(東京科学大学)、サエティア スパット(東京科学大学)、小池 康晴(東京科学大学) - 本研究では、手のひらで物体を保持させた状態でも、VR空間内で重量感を提示する手法の可能性を検討した。従来のC/D比に基づく手法では、物体が静止している場合、C/D比がゼロとなるため、質量感を提示できないという制約があった。これを解決するため、本研究では手首が回転バネとして機能するモデルを構築した。その結果、基準質量500gに対し、±132gの範囲で重量差を識別できることが示された。

- 3A2-04

-

触空間における正中面後方の平行性判断

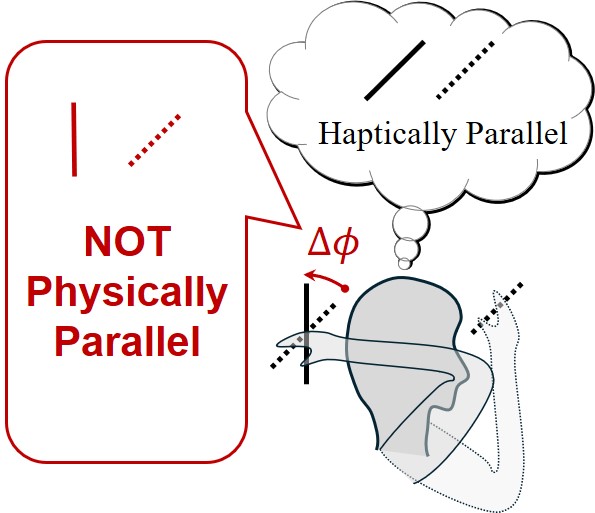

〇山﨑 駿(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、原 彰良(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学、脳情報通信融合研究センター) - 視空間と同様に触空間がユークリッド幾何に従わない現象は身体前方の水平面・正中面・前額平行面で確認されているものの,身体上方・後方における再現性は不明であった.そこで本研究では,身体上方・後方を含む正中面内で2本の棒を閉眼で平行にさせる課題を実施した.その結果,平行判断の誤差は,仰角で定められる回答位置および2本の仰角差との正の相関傾向を示し,上方・後方における再現性が示された

- 3A2-05

-

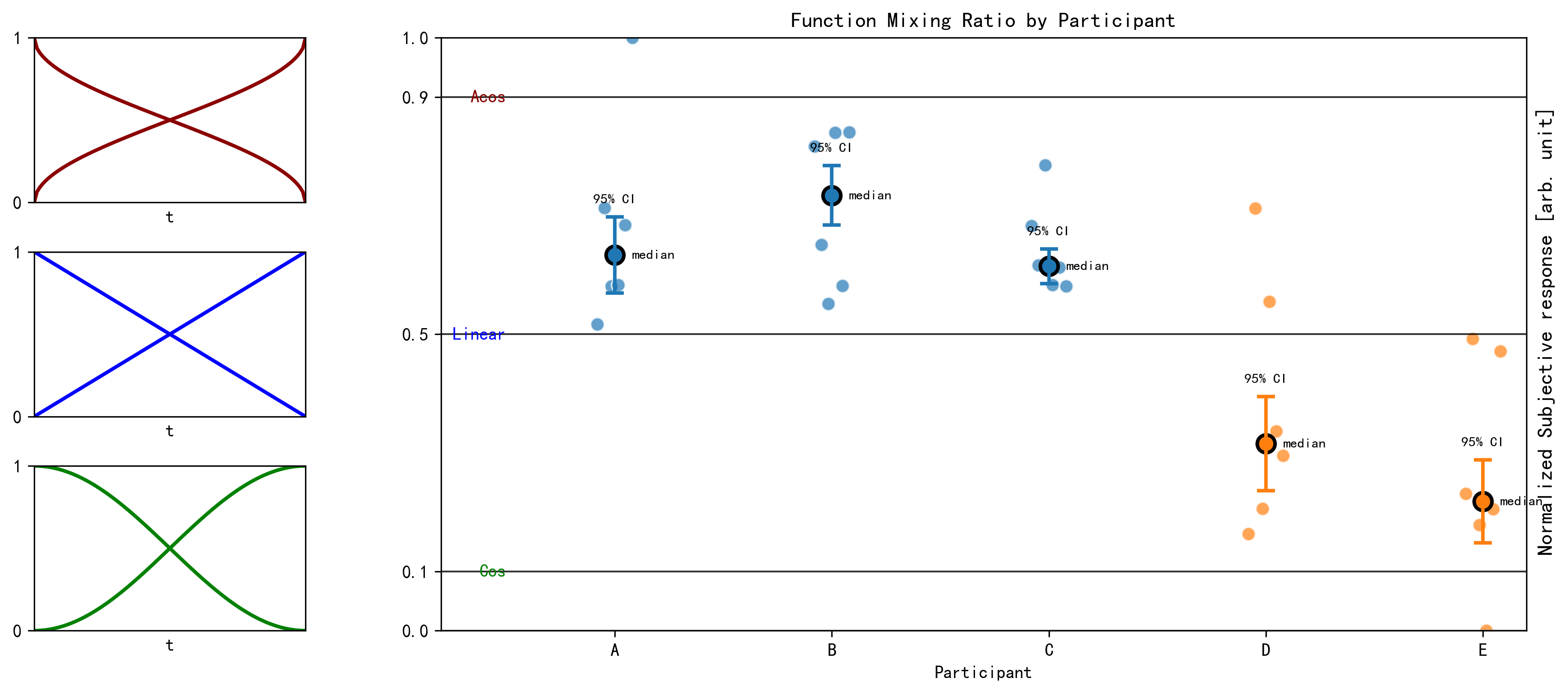

2視点輝度混合手法における主観的速度等価性測定と再現性の向上

〇KUANG LONGHUI(大阪大学)、古川 正紘(大阪大学、脳情報通信融合研究センター)、前田 太郎(大阪大学、脳情報通信融合研究センター) - 遠隔操縦において映像伝送遅延は運動視の成立を妨げるため、多視点映像を即時混合し等価的無遅延化させる手法が提案されている。しかし既存の時間的線形な関数に従う混合手法は、再現される速度の主観的等価性が未評価であった。そこで本稿では2視点輝度混合手法における主観的速度再現性を調整法により測定した結果、再現性低下が生じる場合があること示されたため、速度再現性を向上させる混合関数を再設計し効果を実証した。

- 3A2-06

-

安全音圧下での爆発音のラウドネス向上に向けた異常聴覚の仮想提示手法の検討

〇藤田 光(東京大学)、細井 十楽(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VRや映像コンテンツで爆発音を提示する際,音圧を安全域に抑えながら迫力を保つことは難しい.本研究では,爆発直後の一時的な聴覚特性の変化(難聴感・耳鳴り)を再現するエフェクトを左右差付きで付加し,聴覚上の「残効」を模擬してラウドネスと臨場感を高める手法を検討する.実験から,この異常聴覚の提示は若年層で爆発音の臨場感を高めることを確認したが,ラウドネス向上や全年齢への適用は今後の課題だと分かった.

- 3A2-07

-

VR環境での虹彩の大きさの変化による共同注視への影響の調査

〇城山 翔吾(龍谷大学)、酒田 信親(龍谷大学) - 本研究の目的は、VR空間において他者の虹彩サイズが共同注視に及ぼす影響を検討するこ<#%BR%#>とである。虹彩サイズを操作した目のオブジェクトを提示し、共同注視点と共同注視点が見えない被験者が予想した共同注視点との距離を計測した。その結果、虹彩サイズによる注視誘導の効果は確認されず、虹彩は共同注視の手がかりとして有効でない可能性が示唆された。

- 3A2-08

-

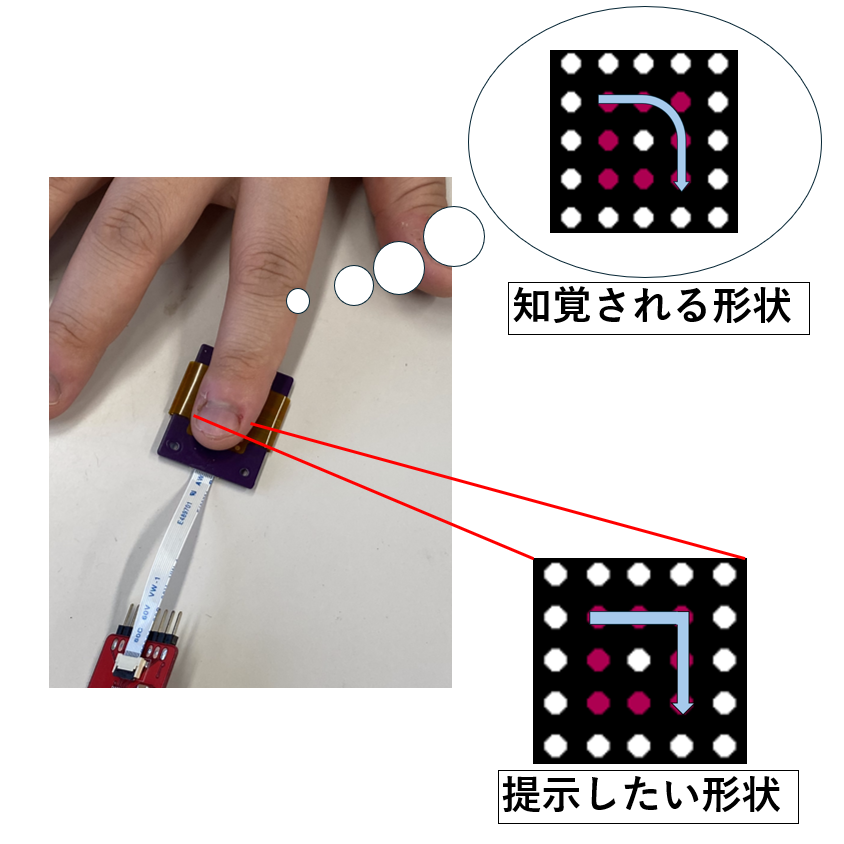

触覚電気刺激を用いた形状提示における角部再現性の向上

〇山田 葵(筑波大学理工情報生命学術院)、梶本 裕之(電気通信大学)、矢野 博明(筑波大学)、YEM VIBOL(筑波大学) - 触覚電気刺激とは皮膚に電流パルスを流すことで疑似触覚を与える触覚提示手法である。正方形などの角を有する形状の輪郭点を指先に1 点ずつ時計回りに提示する際, 角部が欠落するように知覚される.より正確な触覚提示のため、角部におけるより長い時間の刺激提示と陽極・陰極刺激の切り替えの効果を被験者実験により検証した。その結果、角部以外に陽極刺激を与えつつ、角部に陰極刺激を長い時間与えることにより、角知覚損失が低減することを確認した。

- 3A2-09

-

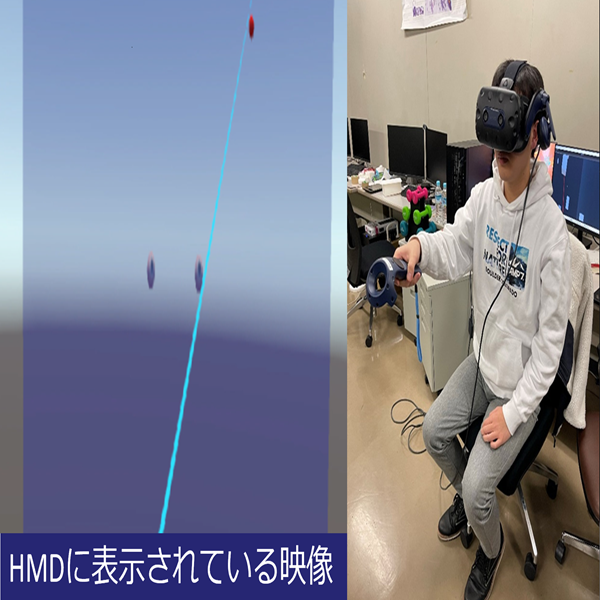

VRテレキネシス環境における操作対象の距離と速度がテレキネシス感に及ぼす影響

〇柴原 寛大(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学) - VR空間でテレキネシス操作を行う感覚(テレキネシス感)に運動主体感が寄与する可能性が示されている.運動主体感の強度は自身の行為の結果の時空間的な変化により左右される.本研究では,ユーザのテレキネシス操作行為の時空間的な変化を物体の速度と距離に対応させ,この2つの要因が運動主体感とテレキネシス感に及ぼす影響を調査した.実験の結果,物体の速度が運動主体感およびテレキネシス感に作用することが示された.

- 3A2-10

-

低呼吸状態における視聴覚情報の動的提示による瞑想状態への誘導

〇永田 簾(東京大学)、郭 凱(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - 現代において、心身の安定や集中力の向上を目的とした瞑想に注目が集まっている。一方で、初心者にとっては瞑想状態の感覚がつかみにくく、習得までに時間を要する点が課題となっている。本研究では、瞑想中に見られる低呼吸状態に着目し、徐々にその状態に移行する視聴覚情報をVR空間内で提示する手法を構築した。これにより、深い瞑想状態への導入を簡易化する方法を示し、瞑想初心者の実践支援につながる知見を得た。