Sept. 19 2025

9月19日

口頭発表 09:10-9:50 ディスプレイ

座長:吉田 俊介(京都橘大学)

- 3A1-01

-

低遅延体積走査型立体ディスプレイとその拡張現実ミラーへの応用

〇土屋 匠大(東北大学)、鏡 慎吾(東北大学) - 本発表では,体積走査型ディスプレイを用いた拡張現実ミラーシステムとその表示像を素早い運動に追従させるための低遅延制御手法を提案する.提案する低遅延制御手法では,立体像を構成する断面画像を,追従対象の最新情報に基づいて立体像自体の描画更新レートを超える速度で動的に更新する.提案手法を実装したシステム構成と,投影された立体像に対するユーザ評価実験の結果について報告する.

- 3A1-02

-

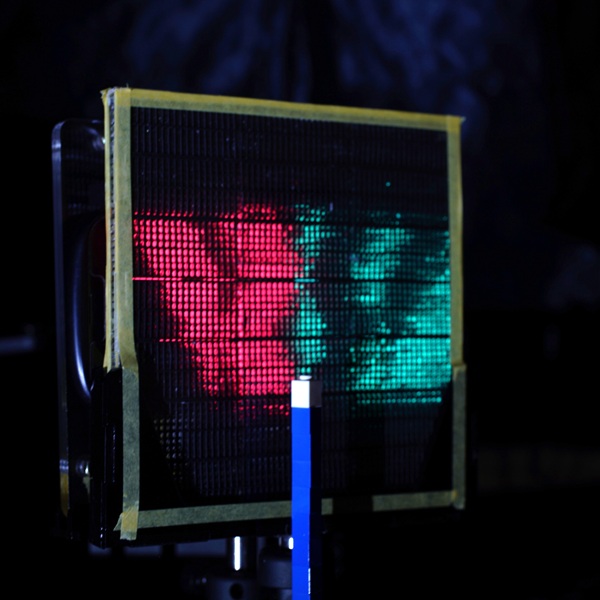

ブレード型空中像による奥行方向の弁別とユーザ体験

〇大平 悠介(早稲田大学)、伴地 芳啓(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - ブレード型と呼称される、LEDの配置されたバーが回転して空中像を提示するディスプレイは、近年、サイネージの分野を中心に社会実装が進んでいる。本研究では、そのユーザ体験に及ぼす影響について実験的に検討を行なう。具体的には、矢印映像を観察した際の奥行方向の弁別や眼精疲労を測定する評価実験を通して、ブレード型空中像のユーザ体験に関する知見を得ることを目的とした。

- 3A1-03

-

斜円筒アレイによる空中像光学系の迷光除去手法の提案

〇奥田 和歌(電気通信大学)、小湊 咲(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 空中像光学系において、ゴースト像を生成する迷光は視認性を低下させる。そこで本研究では、空中像を形成する光と迷光の再帰性透過素子への入射角度の違いに着目し、特定の入射角度の光だけを遮断する円筒アレイを用いて迷光を除去する手法を提案する。3Dソフトウェアのblenderを用いてシミュレーションを行い、円筒の傾き、寸法を検討した。本手法により生成された空中像を観察し、迷光が除去されていることを確認した。

- 3A1-04

-

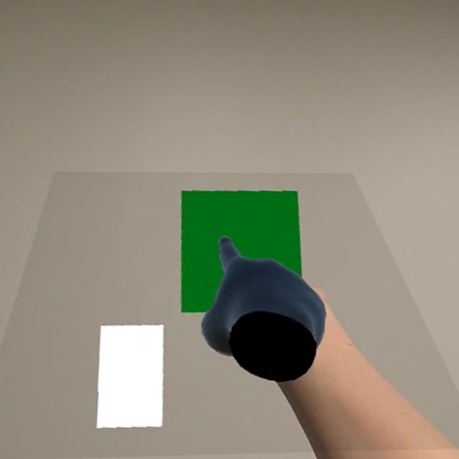

MR空間での空中像インタラクションの遮蔽矛盾及び視域の再現

〇高橋 うるる(電気通信大学)、菅原 陵央(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では、MRを用いた空中像インタラクションの設計を目的として、空中像の視域の制限と遮蔽矛盾を再現したMRアプリケーションを提案する。これによって、実空間における空中像インタラクションを設計しやすくする。本研究では、提案手法によって再現した空中像に対し、実験参加者のタッチインタラクション時の指の貫通量を評価し、実空間の空中像、遮蔽矛盾を再現していないMRでの空中像シミュレーションと比較した。

- 3A1-05

-

平面鏡と二次元画像マーカを用いたアイトラッキング用カメラと裸眼3Dディスプレイの相対位置推定手法の基礎検討

〇柳田 恭佑(法政大学)、小池 崇文(法政大学) - 裸眼3Dディスプレイにおいて,ディスプレイとアイトラッキング用カメラの相対位置を正確に把握する必要がある.本研究では,平面鏡と二次元画像マーカを用いて,鏡像の幾何的特性から鏡像の三次元位置を推定しアイトラッキング用カメラとディスプレイの相対的な三次元位置を推定する手法を提案する.複数視点で取得した鏡像位置に対してバンドル調整を行い最適化した結果,深度方向には改善の余地があるものの,水平方向と鉛直方向では十分な精度を示した.

- 3A1-06

-

両端斜切円柱集積構造による空中像光学素子の製作と評価

〇佐野 遵平(電気通信大学)、小泉 直也(電気通信大学) - 本研究では,迷光の発生を抑えた空中像の実現を目的として,円柱両端を斜めに切断した形状の光学素子を二次元平面上に並べた構造の再帰透過光学素子を製作し,その機能を確認した.従来の直交ミラー構造を有する再帰透過光学素子では迷光の発生が課題であり,その解決策として円柱形状を利用した構造が提案されている.そこで本研究では,実際に製作された円柱構造の光学素子により,文字の空中結像が可能であることを確認した.

- 3A1-07

-

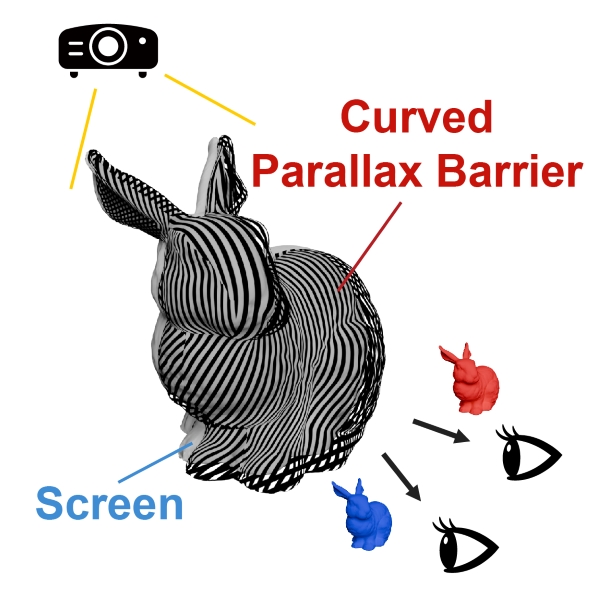

裸眼立体視プロジェクションマッピングのための曲面型パララックスバリアの検討

〇村田 有生喜(東京科学大学)、渡辺 義浩(東京科学大学) - プロジェクションマッピング(PM)では両眼視差が呈示されておらず,鏡面反射成分を持つ素材や,投影対象の内部に物体が存在する状況など,投影対象の表面と異なる奥行きの視差を持つ投影像の表現が不十分である.本稿では,裸眼立体視PMシステムに向け,まず単純な立体形状を対象として,同表面に沿う曲面型パララックスバリアの設計方法を報告する.また,シミュレーションにより同システムで両眼立体視が可能か検証した.

- 3A1-08

-

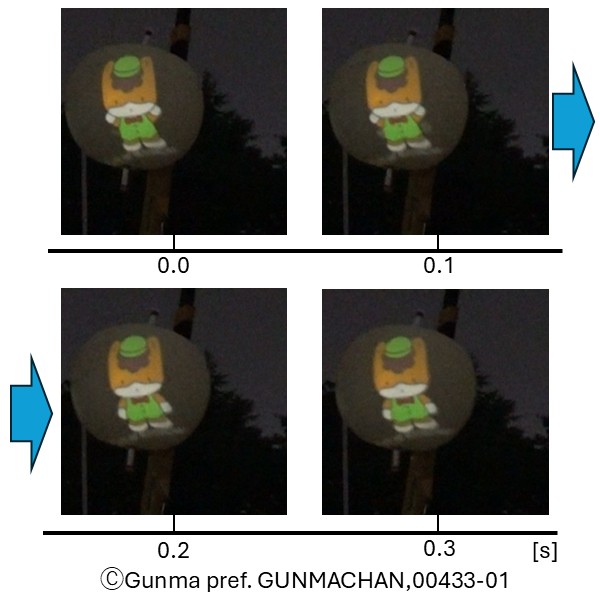

100m超長距離投影手法を用いた空中ディスプレイとその検証

〇山本 真平(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 近年、空中に映像を表現する技術が注目を浴びている。より少ないコストで空中ディスプレイを実現するために、100m先の球体スクリーンへの長距離動的投影の手法が提案されている。これまでは、地上で人力で動かしていた球体スクリーンに対する投影のみが報告されている。本発表では、5m程度上空に引き上げた球体スクリーンに投影を行うことで、空中に存在するスクリーンに対して投影が可能であることを示した結果を報告する。

- 3A1-09

-

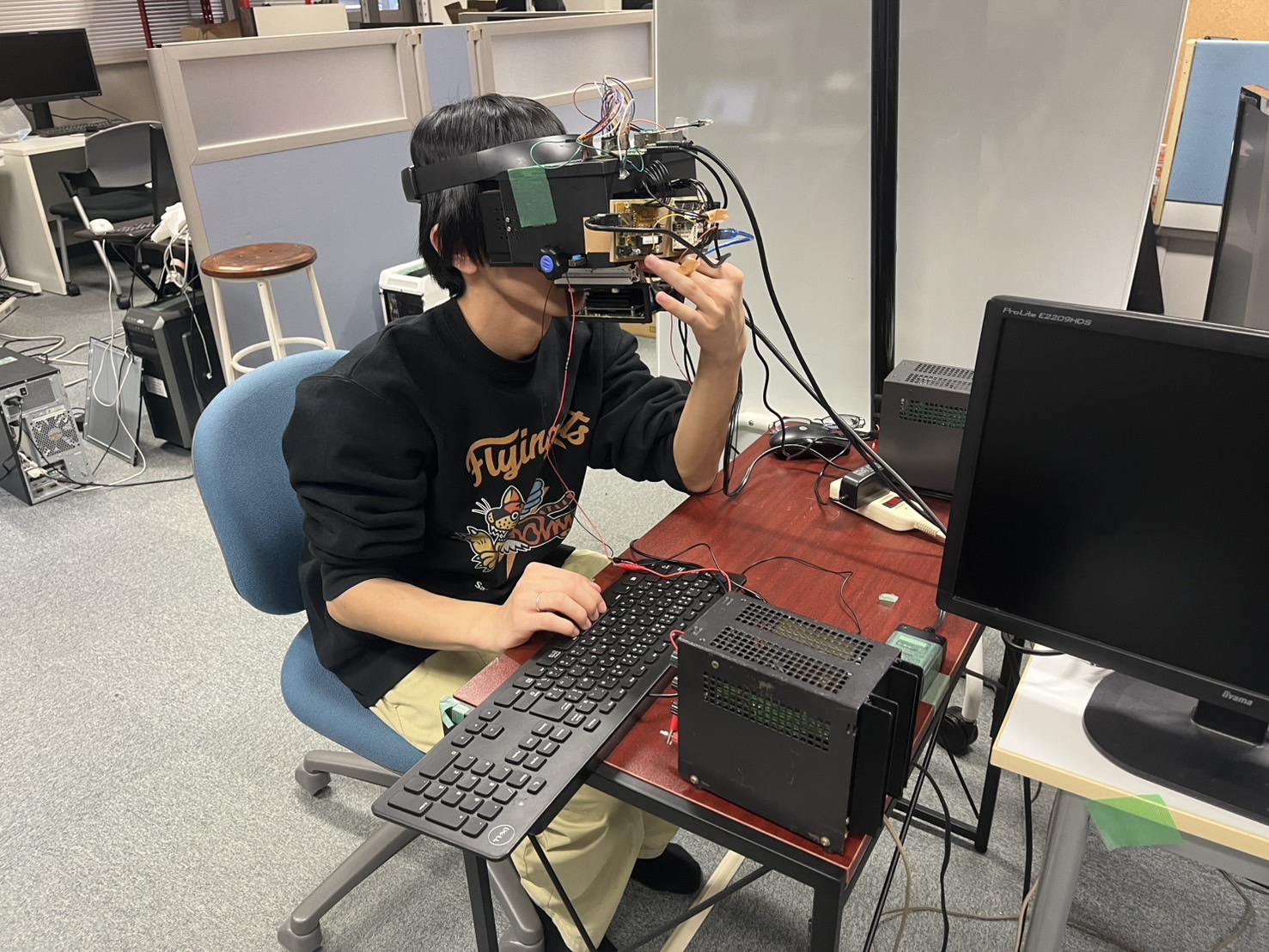

頭部搭載可能な小型マクスウェル視ディスプレイとその性能

〇神谷 陸杜(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学)、金 光宇(岐阜大学) - 本研究では、輻輳調節矛盾の軽減を目的に、小型で頭部装着可能なマクスウェル視ディスプレイを製作した。アイトラッキングによりピンホール光源位置を制御してアイボックスを動的に拡大することで見え方を安定させた。被験者実験により視差式3Dディスプレイよりも近距離での融像性が向上することを示した。

- 3A1-10

-

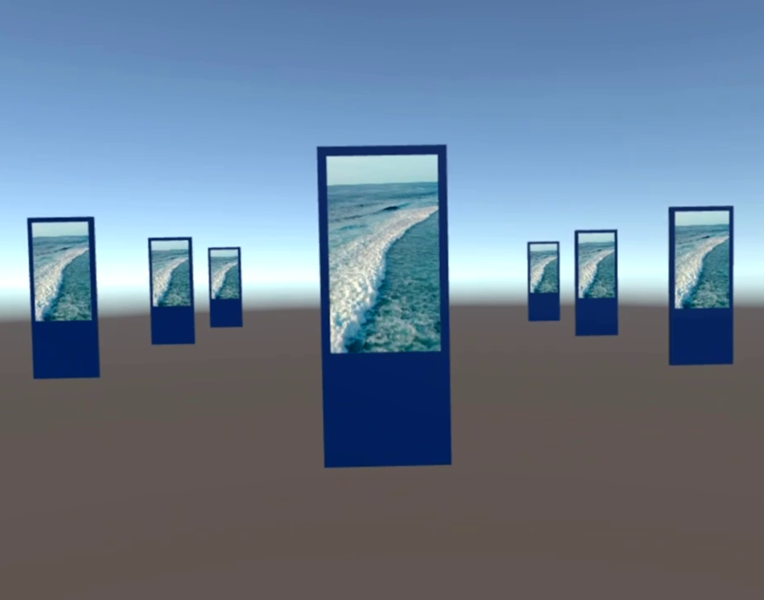

多面連動ディジタルサイネージの映像提示による臨場感に関する検討

〇三河 祐梨(東京大学)、吹上 大樹(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、横坂 拓巳(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、久保田 祐貴(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所)、丸谷 和史(NTT株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所) - 駅や広場などの公共の都市空間には多面連動ディジタルサイネージがあるが,これは広域空間において不特定多数に対し迫真的体験をもたらしうる,広い意味でのVR映像デバイスと捉えることができる.本研究ではこの構想のもとに,多面連動ディジタルサイネージでの映像提示による臨場感に関する被験者実験をヘッドマウントディスプレイを用いて行い,多面サイネージの間隔が狭い場合には,臨場感を高める効果があることが見出された.

- 3A1-11

-

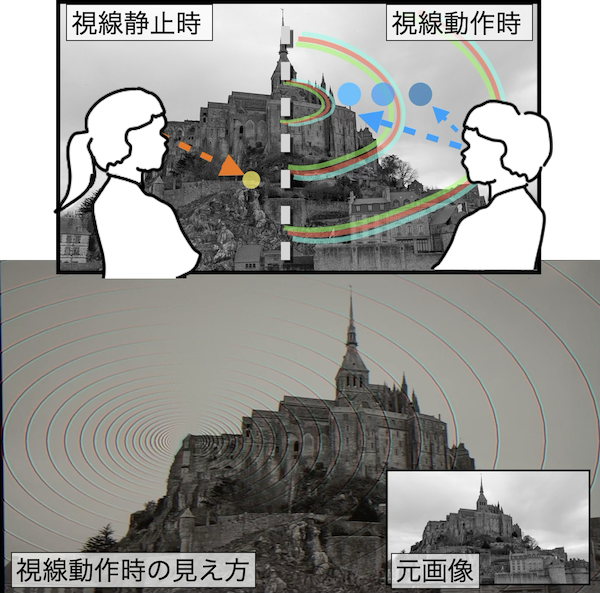

高速ディスプレイによる継時加法混色を用いた視線移動依存型視線誘導手法の提案

〇奈良 雅大(東京科学大学)、宮崎 竜輔(東京科学大学)、廣井 裕一(クラスター メタバース研究所)、平木 剛史(クラスター メタバース研究所、筑波大学)、伊藤 勇太(東京大学)、宮藤 詩緒(東京科学大学) - 視線誘導はユーザの注意を特定の領域に向ける上で不可欠だが,従来手法は持続的な視覚的ノイズで集中を妨げる.そこで視線移動時のみ現れる視線誘導を提案する.本手法は継時加法混色手法を応用し,視線誘導パターンを埋め込んだ画像を高速表示することで,注視中は不可視だが,視線移動時だけ知覚される視線誘導を実現する.本手法により,視線計測器等のセンサ装置不要でユーザの集中を妨げず効果的に視線誘導が可能となる.