Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:50-10:30 心理

座長:串山 久美子(東京都立大学)

- 2C2-01

-

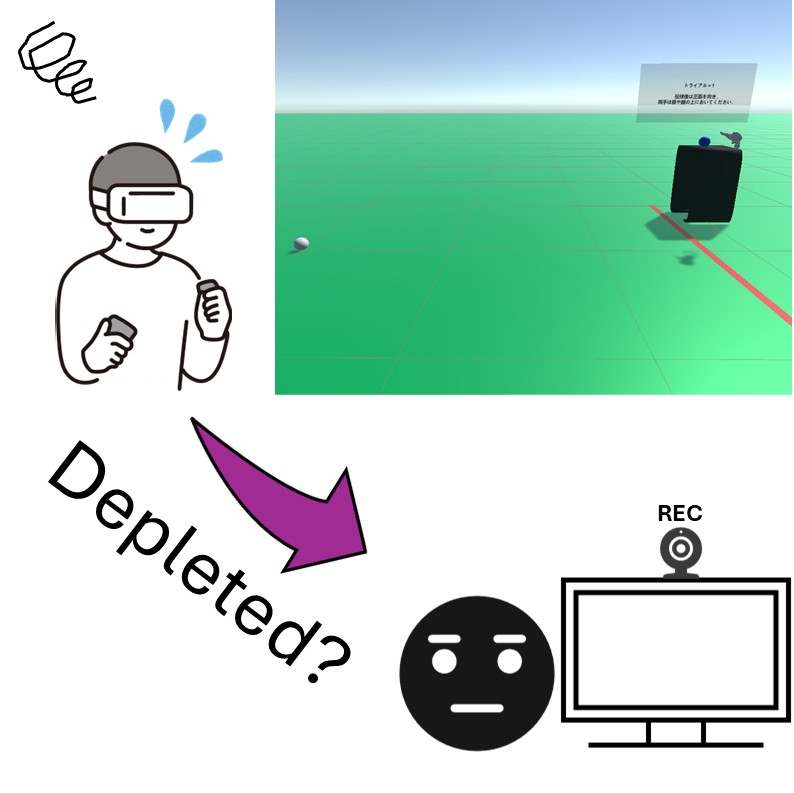

思い通りに動かせないと感情の抑制が効かなくなるか?:VRハンド操作におけるsense of agencyと情動self-controlの関連について

〇来間 千晶(東京国際大学人間社会学部)、栗田 雄一(広島大学大学院先進理工学研究科) - 人間拡張下での身体運動は,sense of agency(SoA)の低下を通じて動作にかかるself-control(SC)の負担を増大させ,自我消耗という心理的変化を引き起こしやすいと考えられる.本研究では,UnityとVRシステムを用いたボール投げ課題ではSoAと動作SCを操作・測定し,刺激画像に対する表情制御課題では自我消耗を評価し,三者の関連を検討した.

- 2C2-02

-

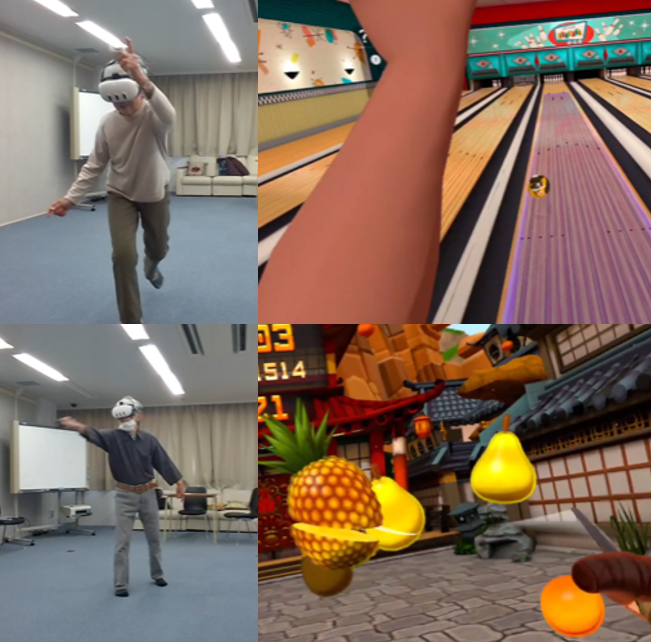

懐かしさが喚起されるVRエクサゲームが高齢者の心身機能に与える影響

〇長江 優太朗(中央大学大学院文学研究科)、緑川 晶(中央大学文学部) - Virtual Reality(VR)空間で身体を動かすことを求めるVRエクサゲームは,高齢者の身体機能や認知機能を向上させることが報告されている。一方,VRで過去の回想を求めるVR回想法は,従来の回想法よりも心理的な効果が大きいことも報告されている。そこで,本研究では,VRエクサゲームの手法に,回想法のように懐かしい過去を想起させる要素を取り入れることで,身体機能や認知機能に加えて心理的な効果が生じるか検証を行った。

- 2C2-03

-

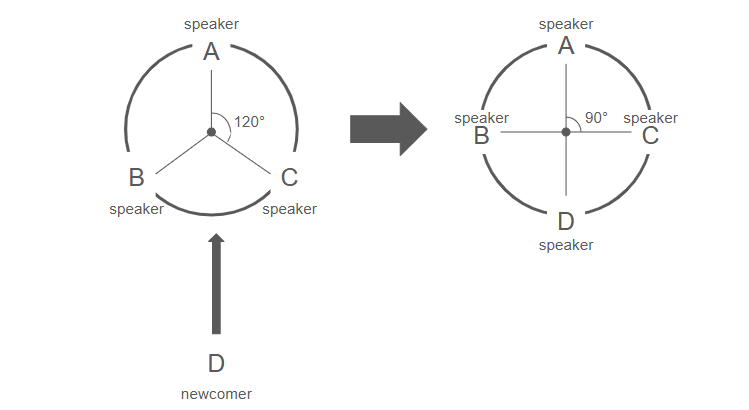

VRにおける個別環境介入を用いた会話参入補助

〇高柳 綾香(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、前川 和純(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 環境は意思疎通のあらゆる要素に影響を及ぼす。特にVR環境は現実空間では不可能な事が可能であり、1.個人で異なる知覚を与えても全体としては調和が維持されており、2.現実では不可能な動的な空間造形が可能だ。しかしそれらの特性を用いて現実の意思疎通の課題を解決した事例は少ない。そこで我々は会話参入に焦点を当て、VR環境の特性を活用し、話者と新規参入者の相対的位置を編集して会話参入を補助するシステムを開発した。

- 2C2-04

-

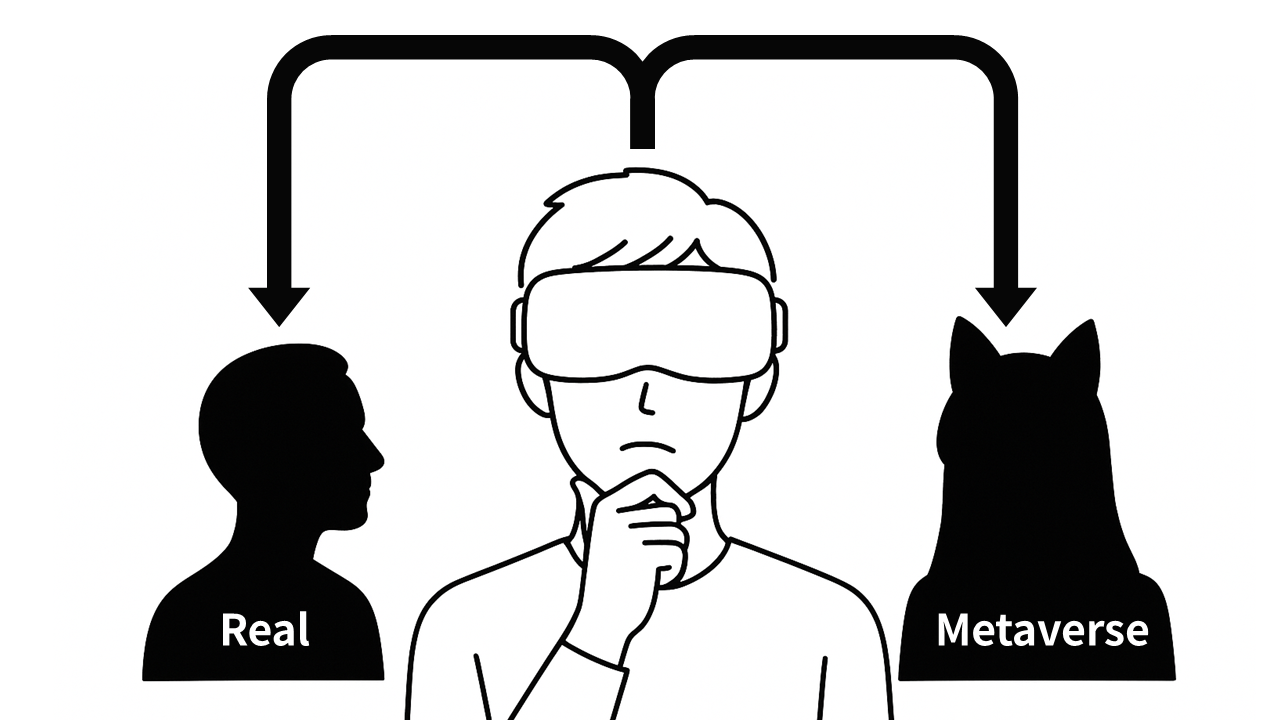

継続的なメタバースプラットフォームの利用が人格の解離傾向に与える影響の調査

〇亀岡 嵩幸(九州大学)、西堤 優(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター)、田中 敏子(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター)、春野 雅彦(国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - 本研究は継続的なメタバースプラットフォームの利用がユーザーの解離傾向に与える影響について調査することを目的に,半年以上継続的に利用しているユーザーを対象にアンケート調査を行った.その結果,アバターへの唯一性志向やアバターと自己が分割された感覚が解離傾向と正の相関を示した一方、利用時間の長さや年齢・性別,利用目的との関連は見られず,アバターの利用方法と解離傾向の関連が示唆された.

- 2C2-05

-

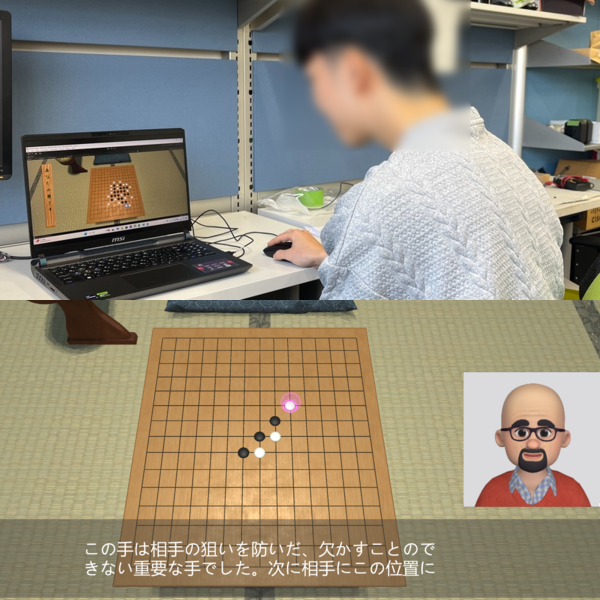

バーチャルエージェントの称賛がオンライン対人ゲームの敗北体験に与える影響

〇吉岡 達哉(東京大学)、吉岡 達哉(東京大学) - オンライン対人ゲームにおける敗北後の動機づけ低下を緩和する手法として,対戦中および対戦後の振り返り時にバーチャルエージェントが提供する称賛フィードバックの効果を検討した.45名の参加者を対象に,称賛なし,プレイヤーのみを称賛,プレイヤーと対戦相手の双方を称賛する3条件を比較した結果,自己のプレイ内容に対する肯定的な評価が,内発的動機づけおよび再プレイ意欲を有意に向上させることが示された.

- 2C2-06

-

ソーシャルVRにおける専門家のアイデンティティ実践に関する予備的調査

〇秀 未智(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - ソーシャルVRでは、アバタを介した他者との交流を通じて実社会とは異なるアイデンティティを築くことができる。しかし、高い専門性を活かした活動を実社会で行っているユーザの場合、ソーシャルVRにおける自己表現の中で発揮される知識を通じて自身の実社会のアイデンティティが推測されやすい。本調査では、高い専門性を持つ参加者として大学で研究活動を行っているVRChatユーザにインタビュー調査を行い、自身のアイデンティティに関する実践や直面している課題を明らかにする。

- 2C2-07

-

バーチャルロボットの過大な怒りの共感表出によるアンガーコントロール

〇平木 美穂(甲南大学)、神原 誠之(甲南大学) - 近年、煽り運転など怒りに起因する社会問題が増加し、アンガーコントロールの重要性が高まっている。本研究では、使用者が怒りを抱えている状況において、ロボットが過大な怒りの感情を表出することで、使用者のアンガーコントロールを促進する新たな手法を提案する。実験を通じて、ロボットの怒り表出が使用者の感情状態に与える影響を分析し、その有効性とアンガーコントロール支援の可能性を探る。

- 2C2-08

-

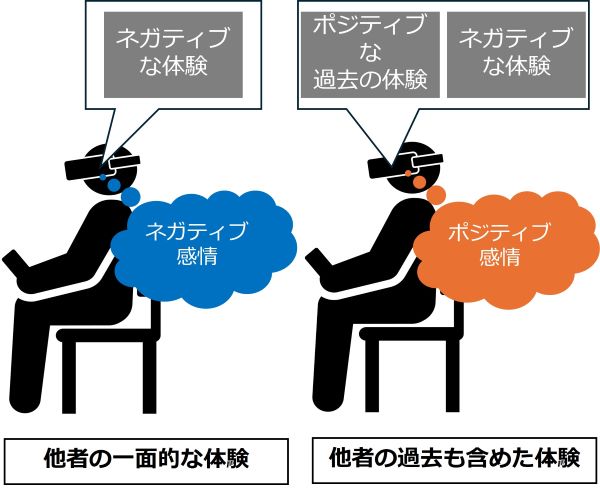

VRを用いて他者の過去の経験を含めた追体験がユーザ感情に与える影響の調査

〇岡本 夏葵(NTT株式会社)、山田 翔大(NTT株式会社)、黒住 隆行(NTT株式会社)、佐野 卓(NTT株式会社) - VRパースペクティブテイキング(VRPT)は、他者の経験をVRで追体験することで他者への共感を高め、行動変容につなげる手法である。従来のVRPTは他者の特定の一面のみを再現しており、他者個人の違いまでは理解できない。そこで、本研究では、他者の過去の経験を含めて追体験し、他者個人への理解を深めることを目指す。本報告では、初期検討としてVR上で他者の過去の経験を含めて追体験することによるユーザの感情への影響を調査した。

- 2C2-09

-

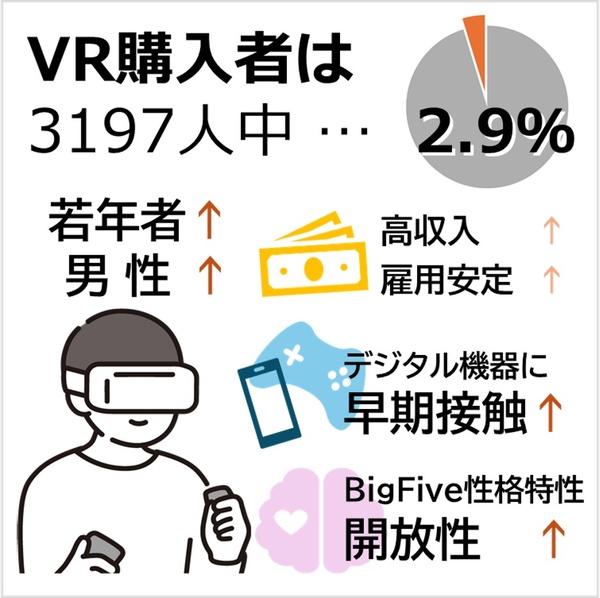

VR機器購入行動に影響を及ぼす性格特性:社会経済的・環境的要因を考慮した検討

〇本井 碧(九州大学)、富松 俊太(九州大学)、申 㽋敬(九州大学)、樋口 重和(九州大学)、西村 貴孝(九州大学) - 本研究では、日本在住の16~79歳の男女3,758名(男性1,885名、女性1,873名)を対象にWebアンケートを実施し、VR機器購入の決定要因を多変量ロジスティック回帰で検討した。年齢・性別・収入などの社会経済的要因、テクノロジー忌避感を調整した上で、性格特性のうち開放性がVR購入と有意な正の関連を示した。性別や社会経済状況のみならず、個人の心理的特性がVR機器導入行動に寄与することが示唆された。

- 2C2-10

-

一般的・魅力的な男性の声質を用いたVoice Ownership Illusionによる顕在的・潜在的自尊心の変化の検証

〇國見 友亮(東京大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所)、木村 健太(法政大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所)、鳴海 拓志(東京大学)、高道 慎之介(東京大学、慶應義塾大学)、持丸 正明(東京大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所) - アバターの表象を用いてユーザの認知変化を引き起こすこと効果はプロテウス効果と呼ばれ広く研究されている。他方、声質から想起される表象を用いた認知変化の検証は進んでいない。本研究では、ユーザの声質を魅力的な声質・一般的な男性の声質に変換し聴覚提示を行うことで、ユーザの自尊心の変化を引き起こすことが可能か検証した結果について報告する。