Sept. 18 2025

9月18日

口頭発表 09:10-9:50 コミュニケーション1

座長:石川 翔吾(静岡大学)

- 2B1-01

-

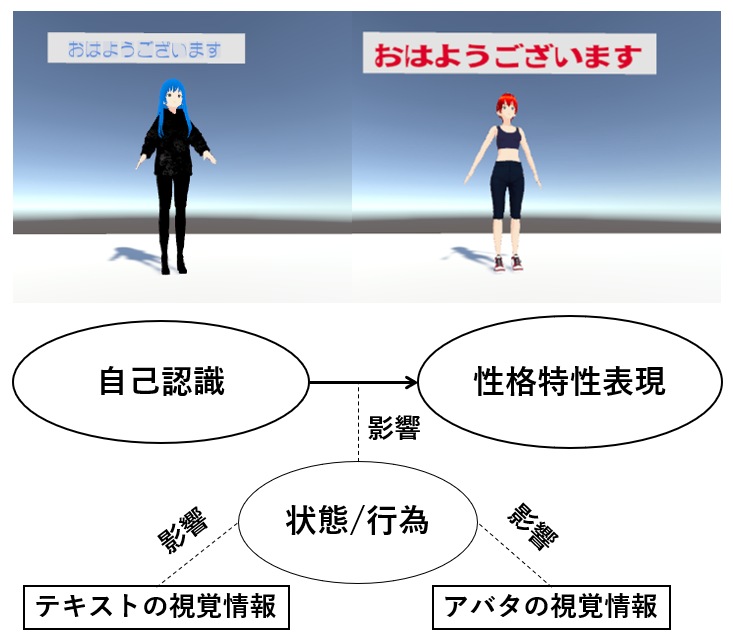

アバターの外見とテキストデザインがメタバースにおける性格特性と自己表現に及ぼす影響

〇楊 光(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学) - 自己表現はコミュニケーションにおける欠かせない要素であり,メタバース環境ではアバターが身体的な自己表現手段として機能する.本研究では,メタバースにおけるアバターの髪色とテキストのデザイン要素の一致性が,ユーザーの性格特性表現および対人印象形成に与える影響を調査した.実験の結果,アバター髪色とテキスト色の一致がユーザーの満足度や親和性を向上させる要因であることが確認された.

- 2B1-02

-

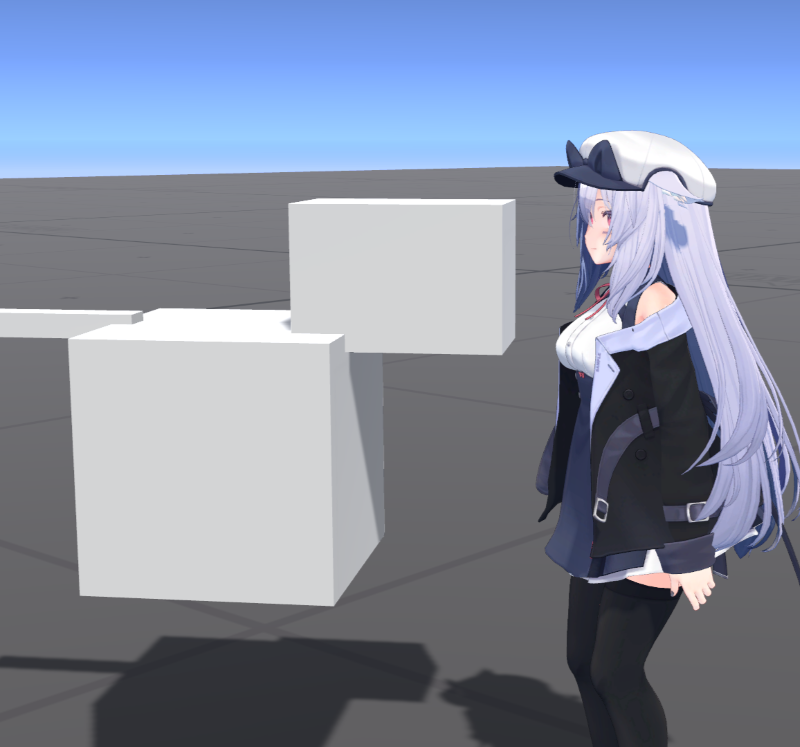

他のキャラへのアクションでユーザ同士の会話に対するきっかけになってくれる相棒キャラクター

〇前川 颯飛(明治大学院)、三武 裕玄(明治大学院) - 昨今VRプラットフォーム利用者は増え続けており、プレイヤーがバーチャルペットなどのキャラクターを連れて歩くのは珍しくなくなった。しかし、お互い初対面のプレイヤー同士での会話にきっかけを必要とすることは現実と変わらないように思える。本研究では、キャラ同士のじゃれ合いが初対面のユーザ同士の会話に対するきっかけになることを目指した。

- 2B1-03

-

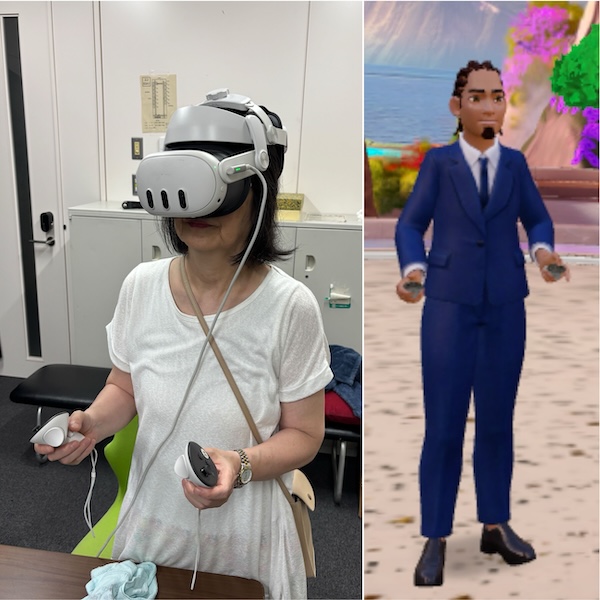

高齢者の就労・地域活動への参加を目的としたアバタ活用に関する予備的調査

〇小関 裕介(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、瑞穂 嵩人(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 本研究では,高齢者がアバタを使用して社会活動に参加するうえでの期待と懸念を明らかにするため,65歳以上4名を対象に,アバタを実際に使用させたうえで半構造化インタビューを実施した.テーマティック・アナリシスの結果,参加者はアバタに対して年齢規範から脱却し心理的な安全性を確保するツールとして,加齢に伴うバイアスや表情の意図しない変化による誤解を回避する手段としての期待を抱いていた.

- 2B1-04

-

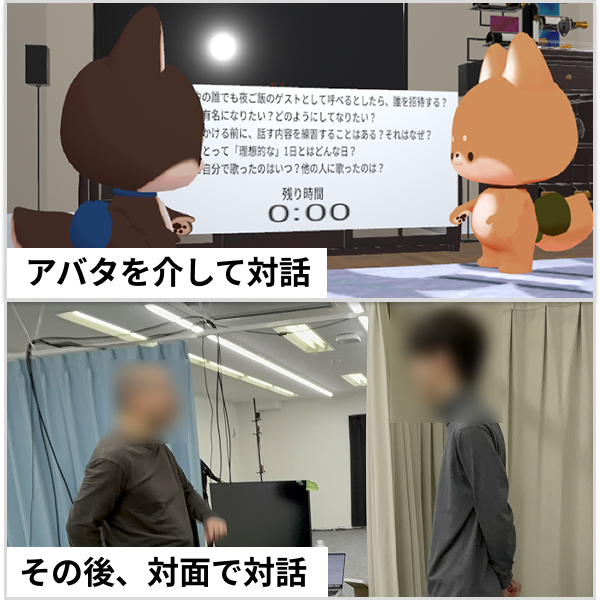

アバタ使用後の対面コミュニケーションにおける世代間の印象形成に関する予備検討

〇野村 健介(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 本研究は,アバタを活用した対話による印象形成が後の対面コミュニケーションに与える影響を検証した.特に価値観の相違による問題が生じやすい世代間のコミュニケーションを対象に,若年者と中年者のペアを参加者として,前後半に分けて2回対話する実験を行った.前半の対話において,アバタを使用した条件では対面条件よりも話者同士の距離が短く親密度が高い傾向が見られたが,続く対面での対話ではその効果は継続しなかった.

- 2B1-05

-

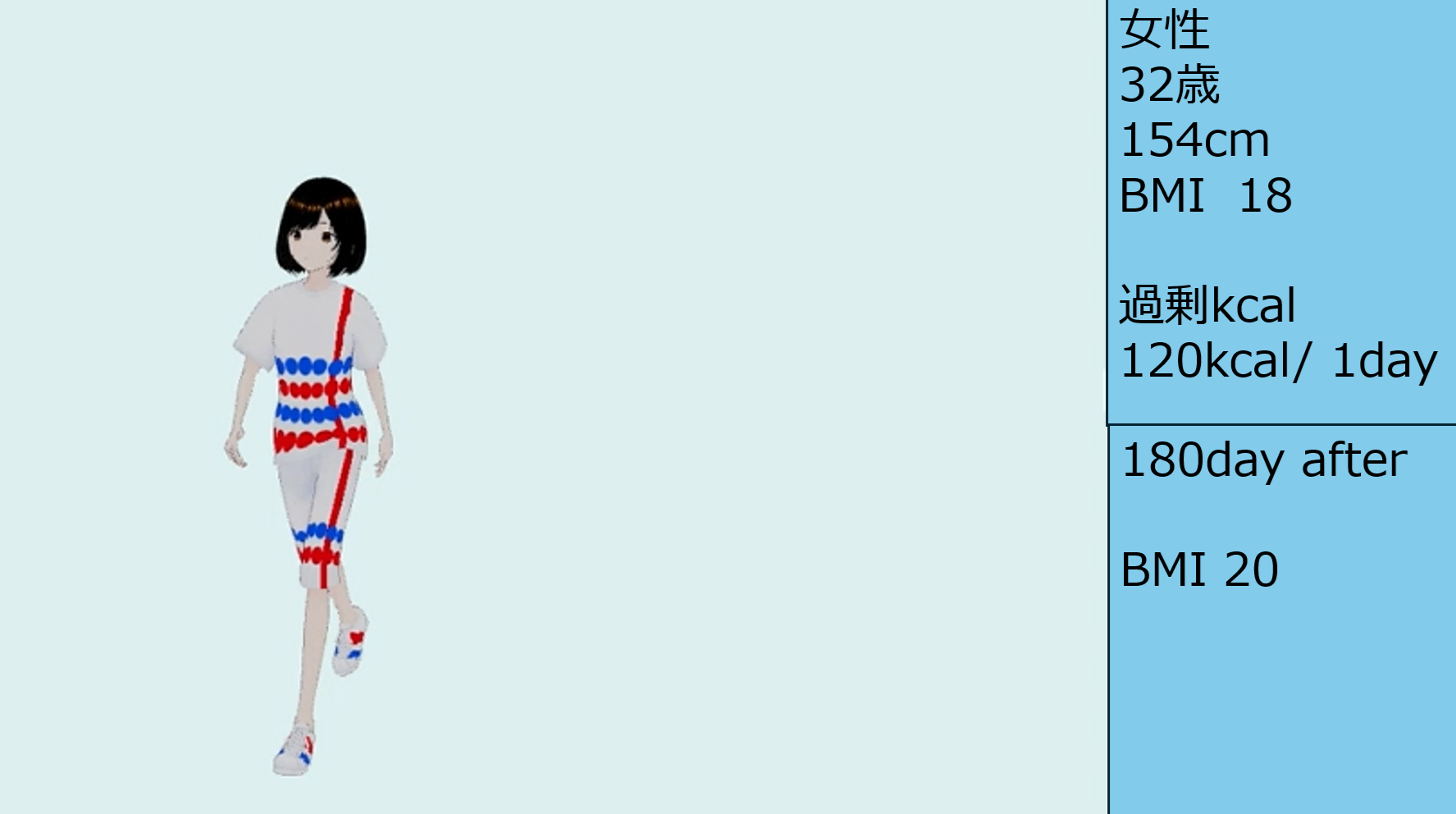

Preliminary Study on Dialogue Analysis Using a Health Consultation -Agent Case studies targeting obesity-

〇中村 賢治(群馬大学)、松原 妙華(東京大学)、小原 拓(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、石黒 真美(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、野田 あおい(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、篠田 元気(東北大学東北メディカル・メガバンク機構)、大西 真弘(群馬大学)、石井 秀樹(群馬大学)、大山 善昭(群馬大学) - We present a predictive agent estimating obesity and gait issues in 1, 5, and 10 years based on user health inputs. A 3D model generated from body data and surveys supports interaction and behavior change in middle-aged individuals.

- 2B1-06

-

ライフヒストリーのメタバース化による対話促進と関係変容に関する探索的研究

〇大河内 洋平(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 多様な人々の人生経験をメタバースで再現・共有可能にする「人生経験交換メタバース」を提案する.本稿では,特定の人物のライフヒストリーに基づく3つのメタバース空間の構築と,空間の元となった経験を持つ当事者とその近親者らが体験を共有しながら対話を行った事例について紹介し,メタバースを介した人生経験の表現方法,共有の効果,応用可能性について議論する.

- 2B1-07

-

手動・自動運転車が混在する交通環境における車-歩行者間コミュニケーション

〇新田 玲士(甲南大学)、神原 誠之(甲南大学) - 自動車の自動走行化が進むにつれて運転をAIが担うことになるため、自動車に乗る運転手が歩行者に対して道を譲ることやアイコンタクトを取るなどの意思疎通が難しくなることが想定される。先行研究では自動走行中なのか手動走行中なのか判断が困難である。そこで、運転手の位置に人型のCGを配置することで、運転手の動きや運転モードに関わらず、直観的に理解できる手法を提案する。

- 2B1-08

-

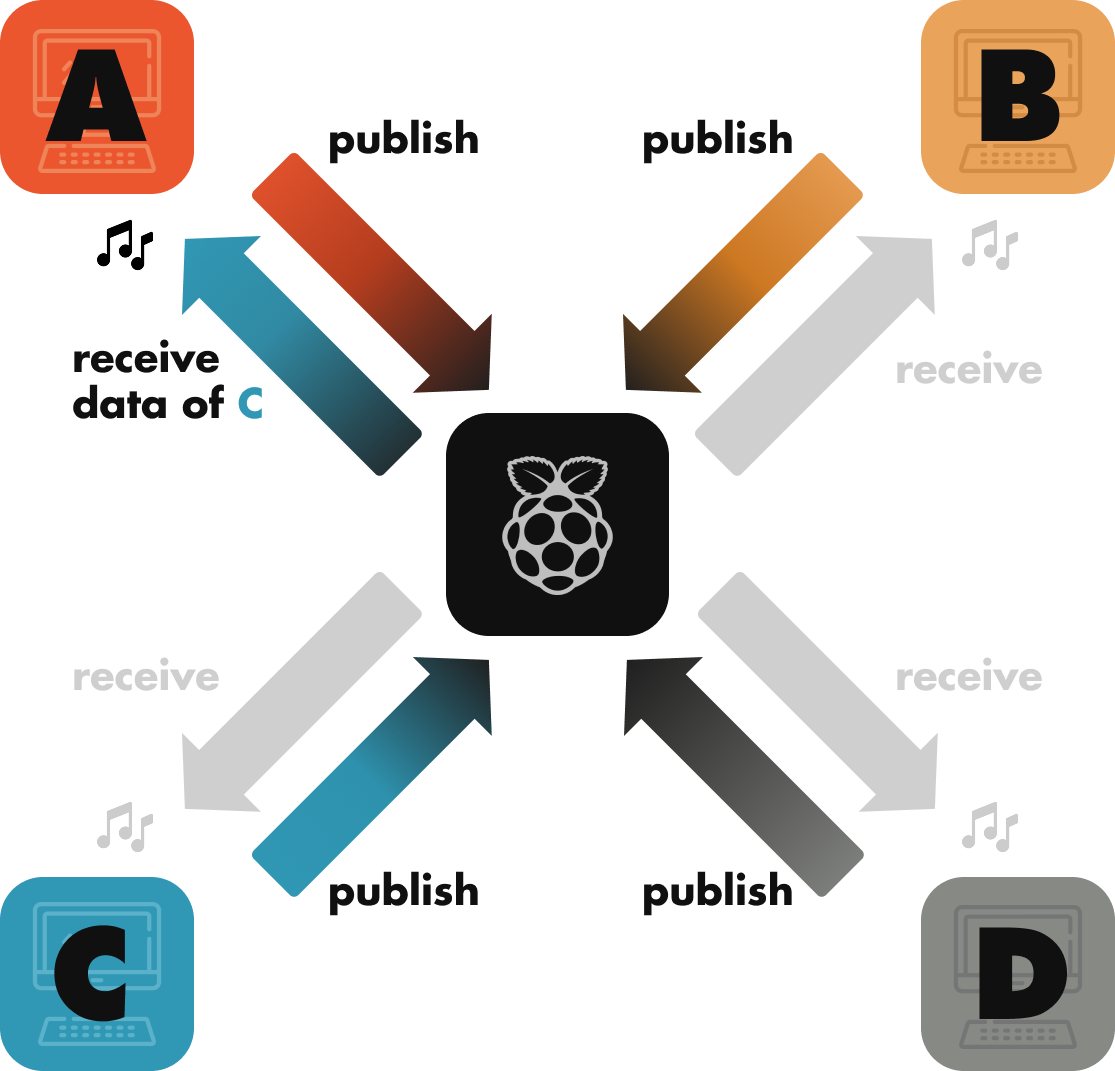

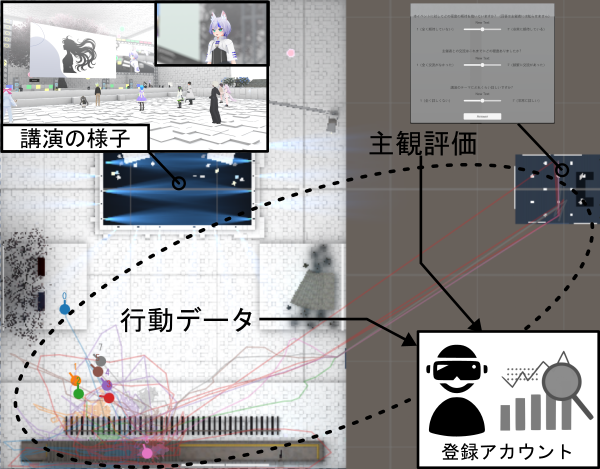

VRChat用のデータロガーの開発と講演イベント参加者の行動計測

〇櫻田 国治(東京大学)、近藤 亮太(東京大学)、亀岡 嵩幸(九州大学)、小柳 陽光(東京大学)、谷川 智洋(東京大学)、廣瀬 通孝(東京大学) - 物理空間におけるヒトの行動は、録画映像やモーションキャプチャによって調査されてきた 。一方で、VRChatなどのメタバース空間では、様々なコミュニティが存在するにも関わらず、技術的制約からユーザの行動計測はあまり行われていない。本研究では、メタバースコミュニティ調査の第一歩として、VRChatユーザの行動計測システムを開発し、VRChat上で講演イベントを実施することで、イベントに参加するユーザの特性とイベント時の行動を調べた。

- 2B1-09

-

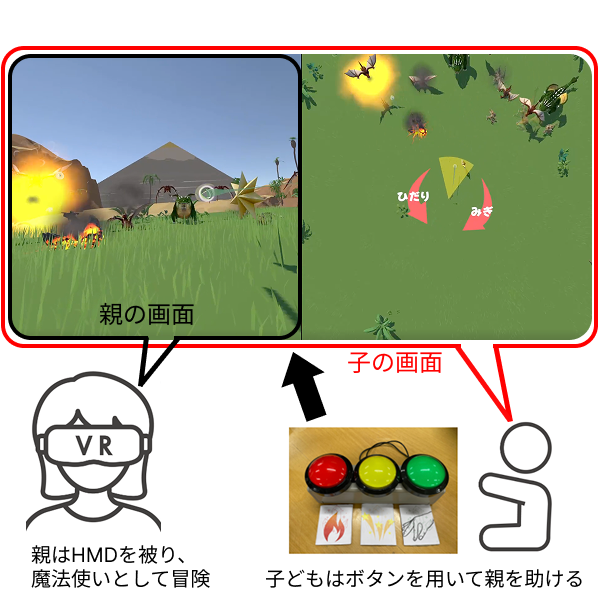

親子関係変容のための非対称VR体験の設計

〇前崎 康寿(東京大学)、畑田 裕二(東京大学)、𥱋瀨 洋平(ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では、親が子の成長に気づき、親子関係を見直す契機となる、空間への関与方法に非対称性を持つVR体験を設計し、効果を検証した。VR体験では、親はHMDの主観視点で魔法使いとして冒険し、子は平面ディスプレイの俯瞰視点で巨人として親を支援する。ワークショップから、親が子に感じる心理的距離が近づき、子の成長に気づくことが示唆された。また、結果をもとに、親子関係の変容を促すVR体験の設計指針を提示した。

- 2B1-10

-

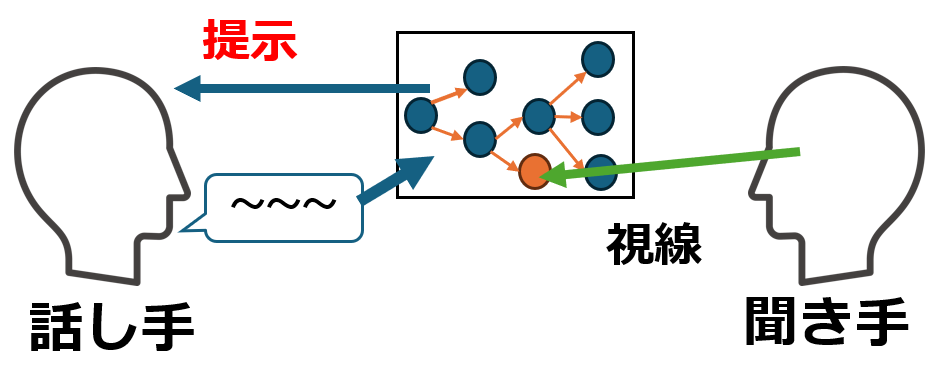

会話ノードマッピングと視線検出を利用した会話支援技術の有効性評価

〇山下 純平(東京大学)、齊藤 寛人(東京大学)、高下 修聡(東京大学)、櫻田 国治(東京大学)、門内 靖明(東京大学)、稲見 昌彦(東京大学) - 本研究では会議のオンライン化による非言語情報の欠落を課題とし、会話ノードマッピングに、視線検出を利用したフィードバックを統合する手法を提案した。実験によって、話し手が聞き手の意図を推定可能であり、安心感を得られることが示唆された。一方でその推定した意図が本当に聞き手のそれと合致しているかは未解明である。今後、聞き手の注目の理由を推定・分類するシステムを開発し、信頼性の高いシステムを目指す。

- 2B1-11

-

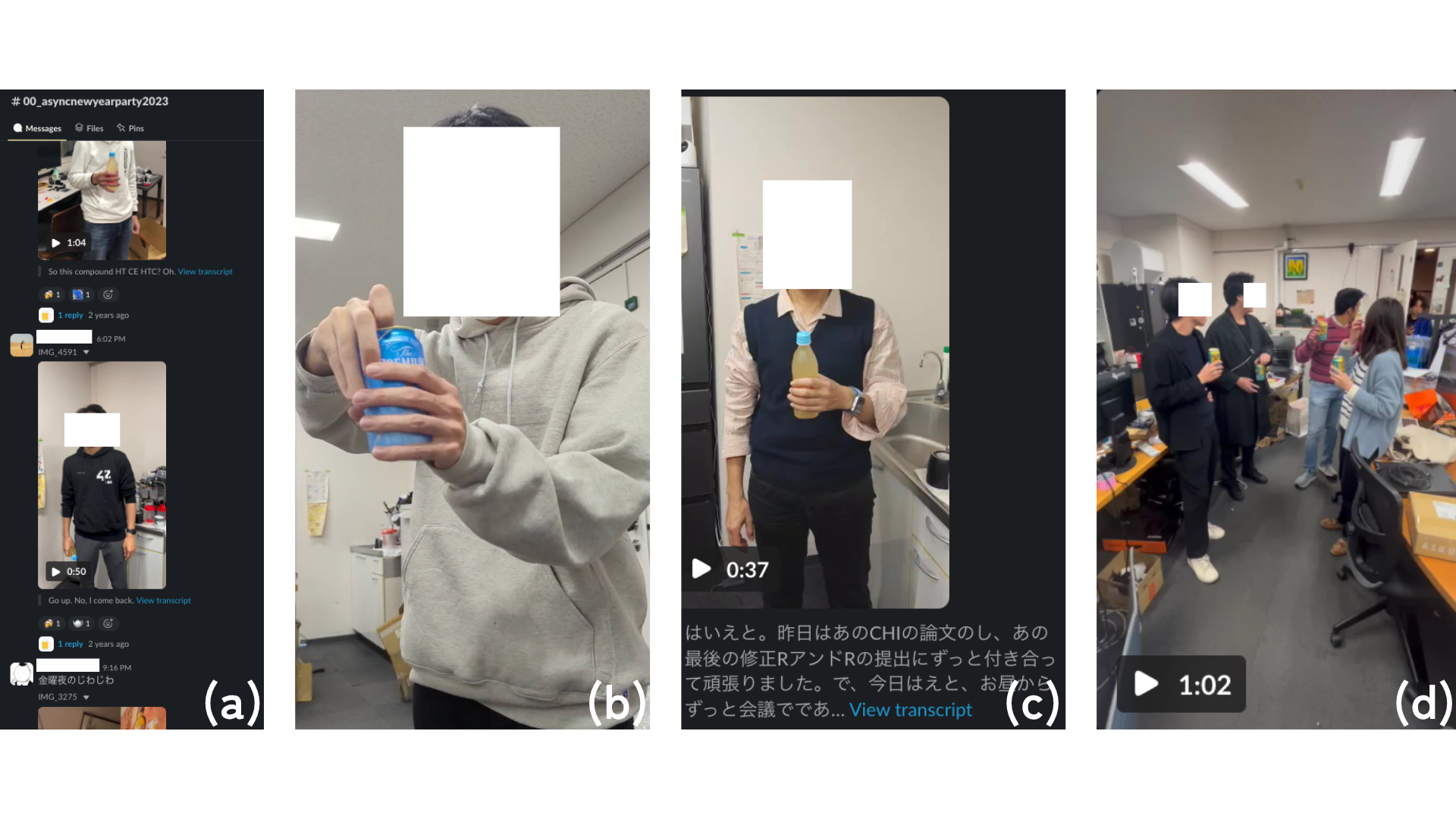

じわじわ忘年会:飲料をきっかけとした非同期コミュニケーション誘発システム

〇畑田 裕二(東京大学)、楊 期蘭(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学) - 本研究では、非同期で「飲み会」のような体験を創出するオンラインコミュニケーションシステム「じわじわ忘年会」を開発し、インタビューによってその効果を探索的に調査した。じわじわ忘年会では、一人または複数の参加者が現地で飲料を飲む際に「乾杯」で締め括られるショート動画を撮影し、それをSlackで互いに共有する。本稿では、得られた知見をもとに効果的な非同期コミュニケーションの設計指針について議論する。

- 2B1-12

-

遠隔就労者間の社会的連帯感の向上のためのテレソニフィケーションの提案

〇李 伊婧(東京大学)、楊 期蘭(東京大学)、葛岡 英明(東京大学) - 遠隔就労の普及に伴い,非言語的な手がかりの不足から孤独感が増加し,協働意欲や組織内の社会的連帯感が低下する問題が顕在化している.視覚的な情報を用いた従来のアンビエントディスプレイは,ユーザが画面や照明などに意識を向ける必要があり,作業への集中を妨げるという課題があった.そこで本研究では,遠隔地の共同作業者の行動をリアルタイムに音声化し,空間的に配置された環境音として提示するシステムを提案する.視覚的注意を妨げず,作業中でも自然に相手の存在感や行動を感じ取れるようにすることで,組織内の共在感と社会的連帯感を高めることを目的とする.