Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 10:10-10:50 クロス・マルチモーダル2

座長:小泉 直也(電気通信大学)

- 1E2-01

-

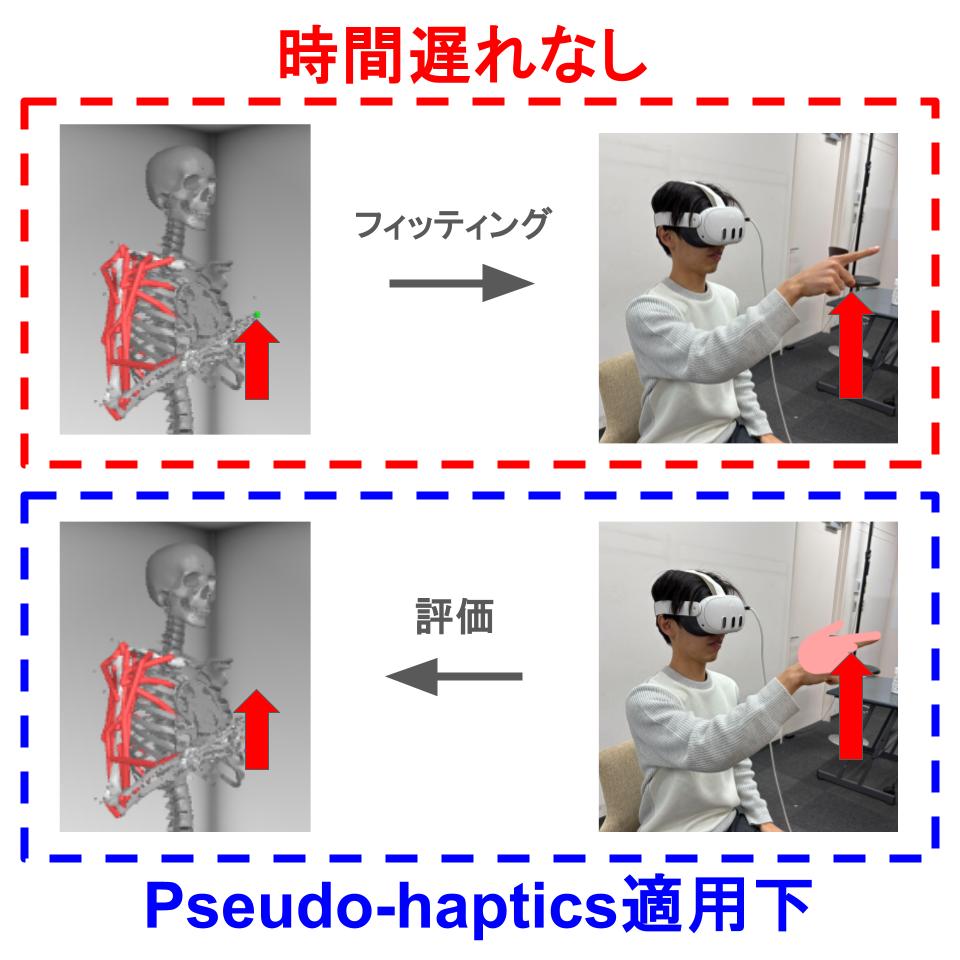

Pseudo-haptics適用下の手の運動制御モデルの構築と比較

〇吉井 秀旭(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、松本 啓吾(筑波大学、産業技術総合研究所) - 視覚操作により擬似的な触力覚を再現するpseudo-hapticsはバーチャル環境の臨場感を高めるが、年齢や性別などの個人要因により知覚や行為に差が生じる。本研究は、能動的推論および確率的最適フィードバック制御の理論を用い、個人差を考慮した運動制御モデルを提案した。前者のモデルは一部の被験者におけるpseudo-haptics下のリーチング動作を再現したが、後者のモデルはその効果を示さなかった。

- 1E2-02

-

仰臥位でのバーチャル歩行体験を促進するための疑似起き上がり動作

〇坂田 龍星(豊橋技術科学大学)、中村 純也(豊橋技術科学大学)、北崎 充晃(豊橋技術科学大学) - 足裏振動とオプティックフローを用いたバーチャル歩行システムは仰臥位のユーザーにも歩行体験を誘発可能であるが、姿勢の不一致が歩行感覚を阻害する。そこで、擬似的な起き上がり動作を導入した実験を行った。その結果、つま先に力を入れるとそれに連動して起き上がる一人称視点映像を提示すると、つま先に一瞬力を入れるだけや何もしなくても起き上がり時映像が提示される条件よりも歩行感覚が増強した。

- 1E2-03

-

蒸気温熱アイマスクと呼吸誘導型クッションを併用した休憩が職場での他者へのやさしさに与える影響

〇山中 佑記(花王株式会社)、金 じょんひょん(株式会社博報堂)、門地 里絵(花王株式会社)、左達 秀敏(花王株式会社) - 本研究は、職場での休憩時に、蒸気温熱アイマスクと、呼吸誘導型クッションを併用することが人へのやさしさに影響するのかについて検証している。試験1では実験室においてアイマスクとクッションを用いて休憩をした場合に、これらを用いない休憩条件と比べてやさしさ感情、対人印象が向上する可能性が示された(n=16)。試験2のフィールド調査(n = 126)では参加者回答の媒介分析により、感覚に注意を向ける環境が心のゆとりに寄与し、それによって他者へのやさしさ感情につながる可能性が示された。

- 1E2-04

-

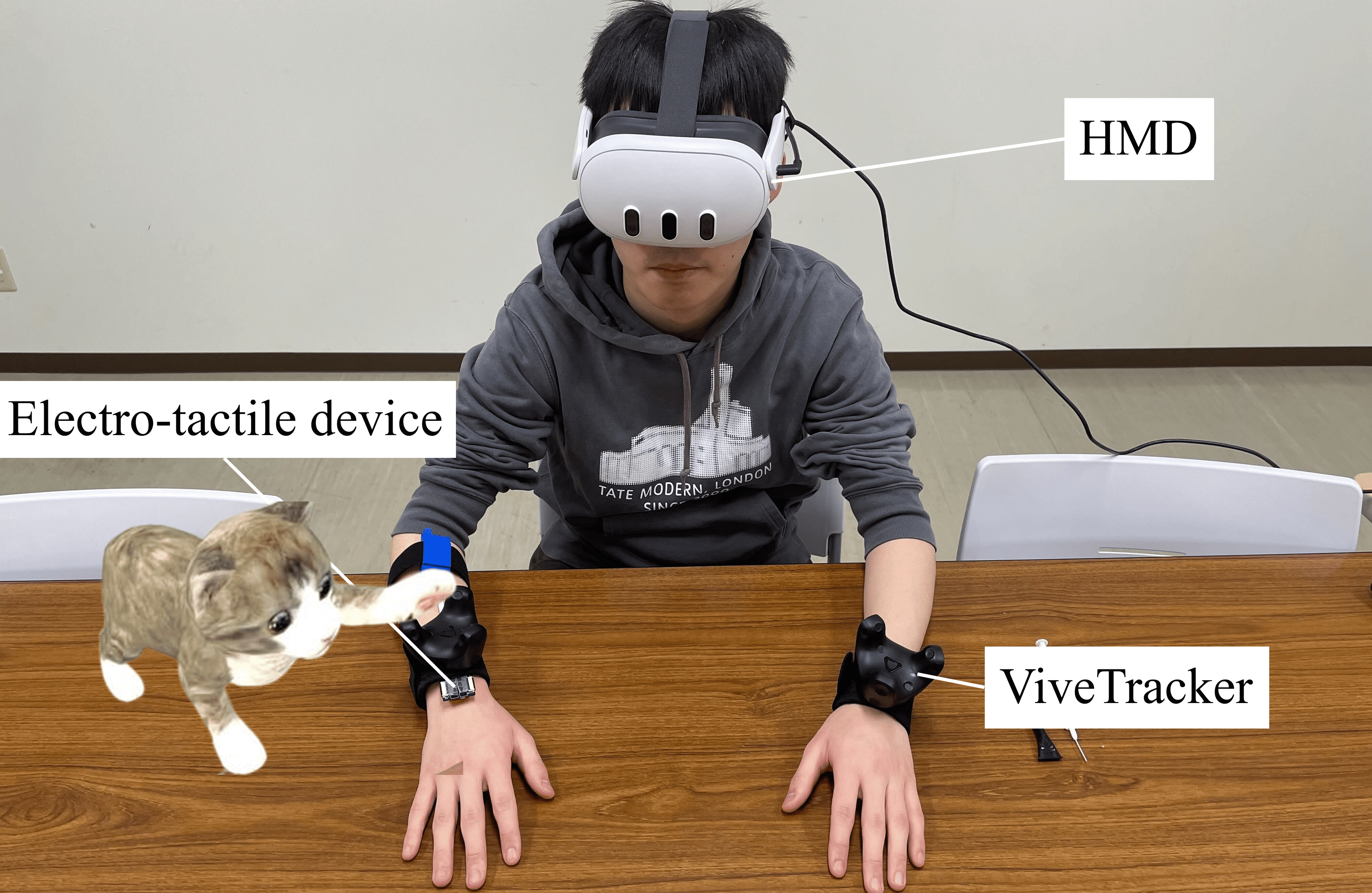

文脈改変による痛みのマスキング(第3報) 提示文脈と痛覚刺激の整合性が与える影響の検証

〇小野田 響(電気通信大学)、溝口 泉(電気通信大学)、梶本 裕之(電気通信大学) - 痛みを軽減させる手法はこれまで数多く提案されてきた。我々はそうした手法の一つとして、映像コンテンツによって痛みを生じる刺激に文脈を与えることで痛みの発生原因を誤認させ、感じる痛みを軽減させる手法を提案した。本稿では痛み刺激原因として電気刺激を、痛み刺激原因の文脈として猫の動画を採用し、提示文脈と痛覚刺激の整合性が与える影響を調査した。

- 1E2-05

-

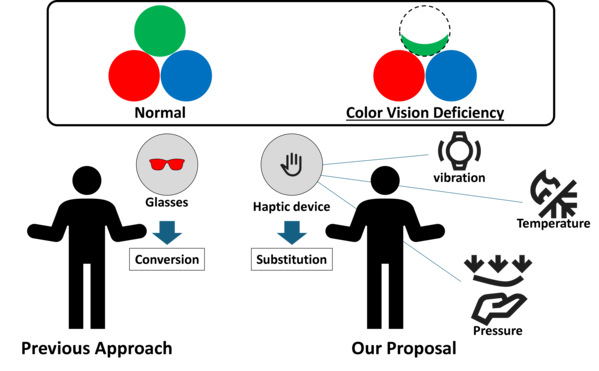

色識別支援のための感覚代替インタフェースに向けた感覚間協応に基づく色-振動協応マップ構築手法の提案と評価

〇長岡 瞬(奈良先端科学技術大学院大学)、平尾 悠太朗(奈良先端科学技術大学院大学)、ペルスキアエルナンデス モニカ(奈良先端科学技術大学院大学)、内山 英昭(奈良先端科学技術大学院大学)、清川 清(奈良先端科学技術大学院大学) - 本研究の目的は,色覚異常者の本来の視覚を損なうことなく色識別を支援する,感覚間協応に基づく振動提示インタフェースを構築することである.このため,振動による触覚提示に着目し,モニタ上に提示された色に対応する振動を実験参加者が自身の感覚に基づいて探索する課題を実施した.19名の実験参加者から得られた色-振動協応マップを統計解析した結果,振幅・周波数ともに明確な有意差が確認された.

- 1E2-06

-

VR崇高体験における音響呈示の影響

〇伴地 芳啓(早稲田大学)、青木 康佑(早稲田大学)、鈴木 瞭介(早稲田大学)、渕 智哉(早稲田大学)、氏原 なつき(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学)、石津 智大(関西大学) - VR映像における崇高さの喚起に音響が果たす役割を解明するため、火山のVR映像視聴時の音響条件(無音、通常音、リバーブ音)を比較した。生理・心理指標の結果、通常音は視覚と聴覚の統合感を高め、リアリティと臨場感が強くなり、崇高感を増幅させることが示されました。一方で、リバーブ音は空間的広がりを強調するものの、音と映像の不一致による違和感が一部で認められた。

- 1E2-07

-

VRにおける落下衝撃時の映像と衝撃音の持続時間が重量知覚に与える影響

〇石毛 智哉(東海大学工学研究科医用生体工学専攻)、外山 昂久(東海大学工学研究科医用生体工学専攻)、吉村 優樹(東海大学工学部医工学科)、水谷 賢史(東海大学工学研究科医用生体工学専攻) - VR技術の発展に伴い, 仮想物体との自然なインタラクションを実現する重量感覚提示手法の研究が重要な課題となっている.従来研究では視覚が中心であったが, 近年は複数の感覚器官間の相互作用であるクロスモーダル知覚を活用した手法が注目されている.本研究では, 視覚と聴覚のクロスモーダル効果を利用し, VR環境において落下衝撃時の映像と衝撃音の持続時間が重量知覚に与える影響を検証し, 効果的な聴覚刺激条件を明らかにする.

- 1E2-08

-

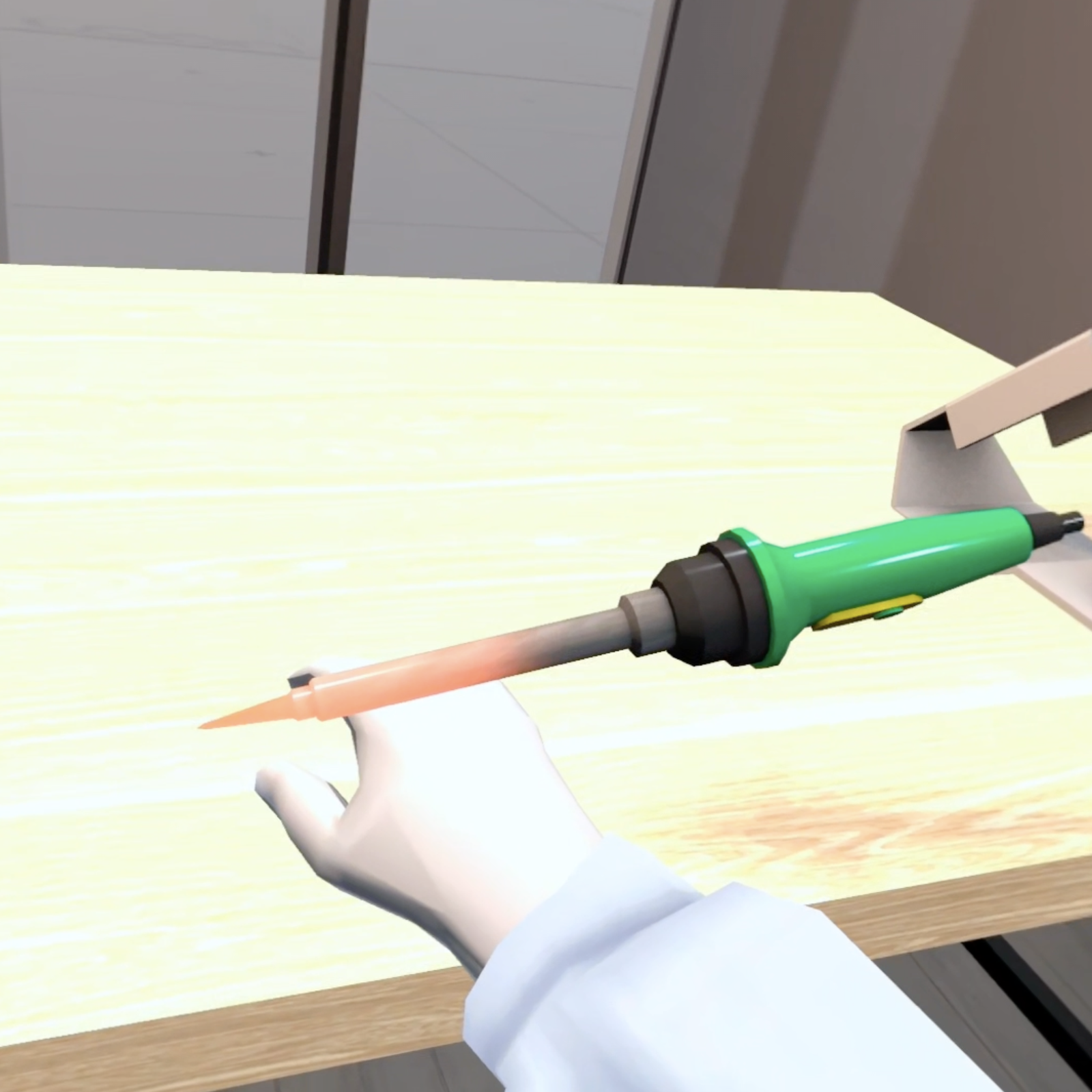

マルチモーダル刺激が恐怖感および不安感に及ぼす影響の検討

〇太田 あかり(早稲田大学大学院人間科学研究科)、石川 博規(株式会社NTTドコモ)、西村 昭治(早稲田大学人間科学学術院) - 触覚提示技術の進展に伴い、VR等を用いて視覚・聴覚・触覚のモダリティを組み合わせたコンテンツの普及が予想される。こうしたコンテンツには、けがをするなどの恐怖感や不安感を引き起こすものが含まれうるが、モダリティの組み合わせによる恐怖感や不安感の相乗効果や危険性は十分検討されていない。本稿では具体的なシーンを用いて、モダリティの組み合わせパターンが恐怖感および不安感に与える影響を検証する。

- 1E2-09

- 取り下げ

- 1E2-10

-

食器の形状が摂食時の辛味と痺れの知覚に及ぼす影響

〇王 イウコン(法政大学)、大野 雅貴(立命館大学)、鳴海 拓志(東京大学)、ソン ヨンア(法政大学) - 視覚的情報が食体験に及ぼす影響が明らかになりつつあるが、先行研究は基本五味に注目しており、辛味や痺れに関する知見は少ない。本研究では図形と辛味の感覚間協応を食器の形状設計に応用し、異なる形状の食器が辛味と痺れの知覚に及ぼす影響を調査した。実験では、唐辛子と花椒を含む試料を異なる食器に載せて提供し、辛味と痺れを評価させた。その結果、器の形状によって辛味の期待値及び知覚強度が異なることが示唆された。