Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 09:30-10:10 クロス・マルチモーダル1

座長:古川 正紘(大阪大学)

- 1E1-01

-

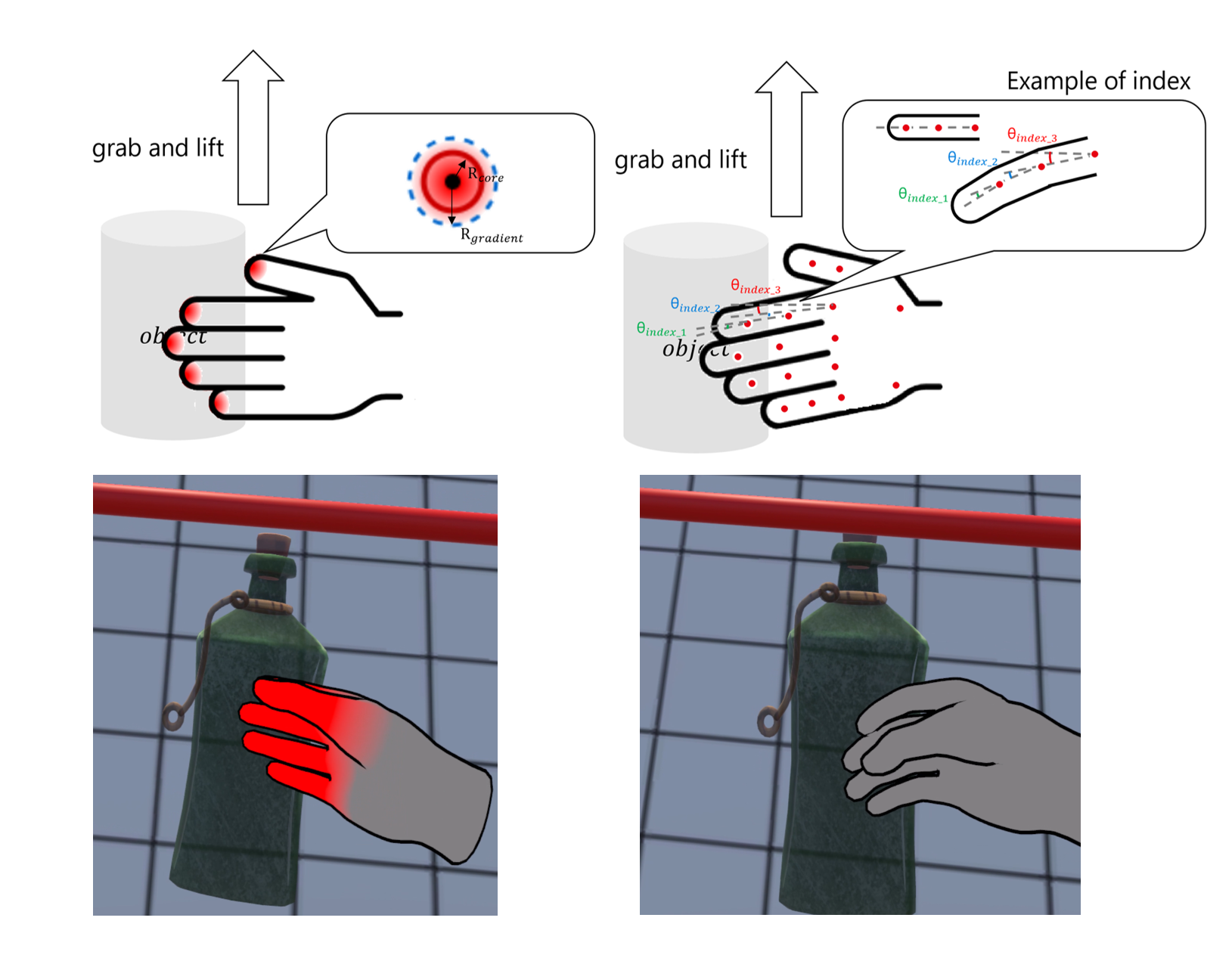

手指の色変化と視覚的変形を用いたVRにおける疑似触覚提示手法の提案

〇陳 薇雅(三菱電機株式会社)、渡部 理久(三菱電機株式会社)、伊藤 充(三菱電機株式会社) - 本研究は,VR環境における視覚的フィードバックによる擬似触覚提示の新たなアプローチを提案するものである.<#%BR%#>提案手法では,仮想物体との相互作用時に手指の曲がり具合を動的に変化させることで重量感を,また接触部分の色変化により圧力感を視覚的に表現する.これらの視覚要素の組み合わせにより,従来の単一的な擬似触覚手法と比較して,より説得力のある重量知覚体験の実現を目指す.<#%BR%#>本提案は,高価な物理的触覚デバイスに頼らず,視覚的手法のみで触覚体験を構築する実践的なアプローチであり,VR訓練,教育,エンタテインメント等の応用分野において,コスト効率的な没入感向上手法として活用できる可能性がある.

- 1E1-02

-

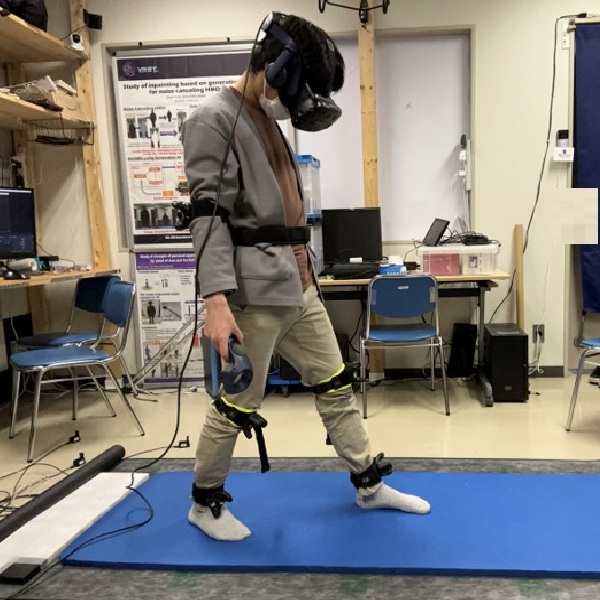

足裏接地タイミングでの仮想床沈下が柔らかさ知覚に与える影響の検証

〇山下 衛紀(龍谷大学)、酒田 信親(龍谷大学) - HMDを装着しながら現実世界のヨガマットの上を歩く際、足がヨガマットに接地したタイミングで仮想空間の床を沈み込ませることで、現実のヨガマットの柔らかさの知覚がどう変化するかを検証した。沈み込みの最大の深さ・沈み込み方が違う6種類のパターンと、沈み込みが発生しないパターンを用意し実験を行った。その結果、沈み込みが深いほど柔らかく感じるわずかな傾向があった。

- 1E1-03

-

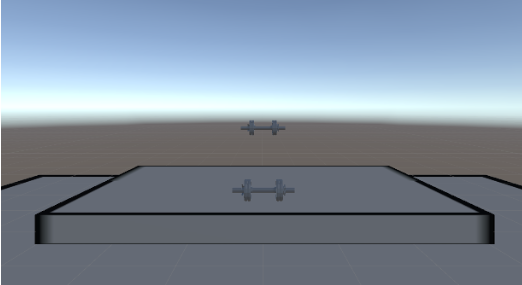

仮想の視点と手の操作によるPseudo-haptics

〇渡部 理久(三菱電機株式会社、東京大学)、伊藤 充(三菱電機株式会社)、髙橋 哲史(東京大学)、雨宮 智浩(東京大学)、伴 祐樹(東京大学) - 本研究では,仮想環境における大きな身体運動の際に,仮想視点と仮想手を同時に操作することで,知覚重量を増強する手法を提案し評価する.<#%BR%#>Pseudo-hapticsを用いた先行研究では,主に仮想手の操作のみに着目していたが,本研究では,仮想視点の操作を加えることで,知覚重量の変調を増幅できると仮定した.<#%BR%#>実験では,仮想手と仮想視点の動きをそれぞれ調整し,その組み合わせによる影響を評価した.<#%BR%#>結果として,仮想手の操作,仮想視点の操作のどちらも知覚重量を増強し,二つを組み合わせることで単独操作よりも大きく知覚重量を変調できることがわかった.

- 1E1-04

-

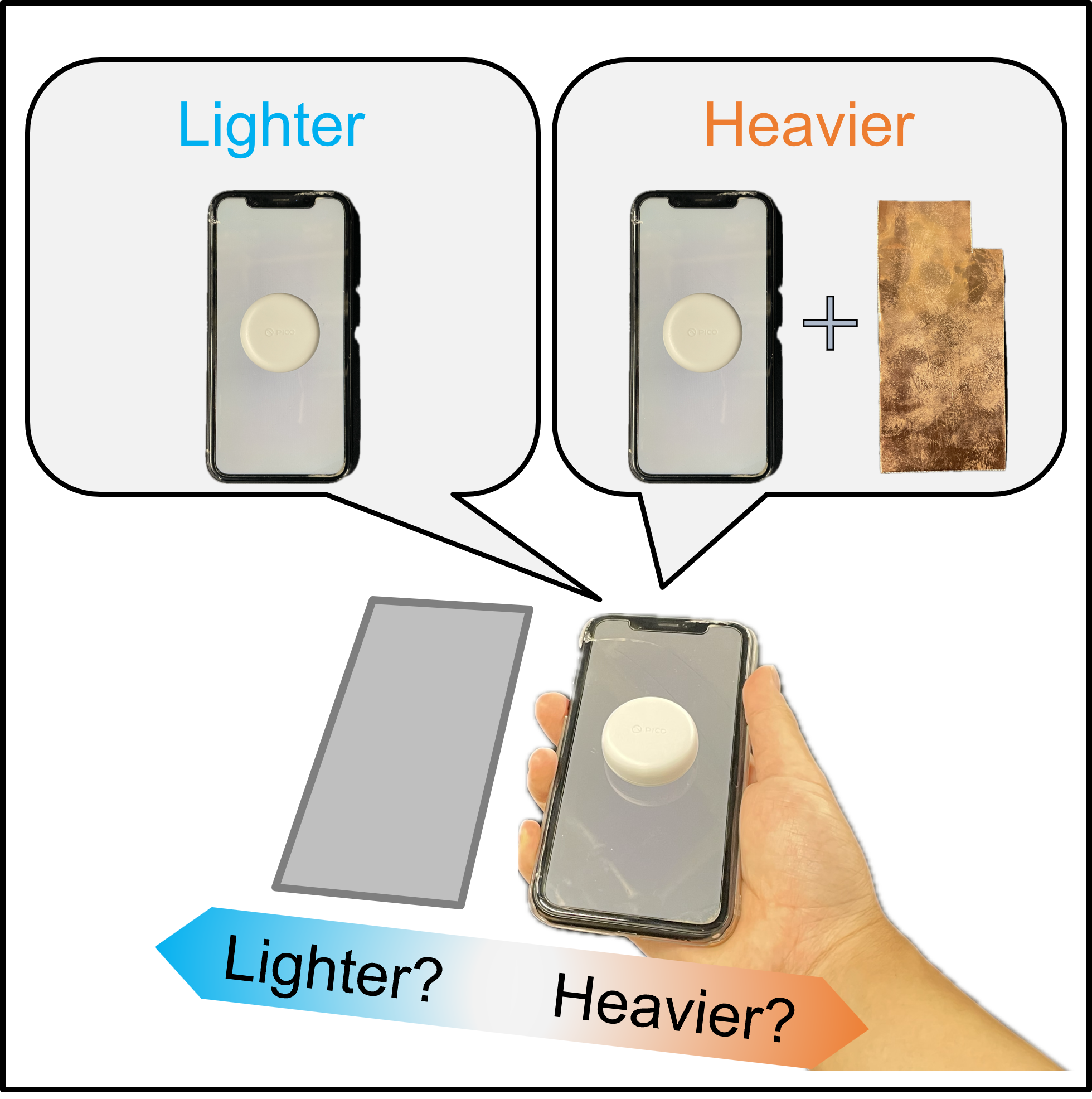

AR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響 −把持端末の重量の効果−

〇田辺 隼人(立命館大学)、橋口 哲志(立命館大学)、片岡 佑太(立命館大学)、森 尚平(University of Stuttgart)、柴田 史久(立命館大学)、木村 朝子(立命館大学) - AR技術は,携帯端末に追従する表示領域を追加することで情報を拡張できる.一方,AR拡張ディスプレイは物理的な制約を持たないにも関わらず,重さ知覚に影響を与えることが報告されている.本研究では,システムを刷新する過程で端末を軽量化し,先行研究と同様にAR拡張ディスプレイが重さ知覚に与える影響を調査したが,同様の傾向は確認できなかった.そこで,端末の重量を変更する追加実験を行い,重さ知覚への影響を分析した.

- 1E1-05

-

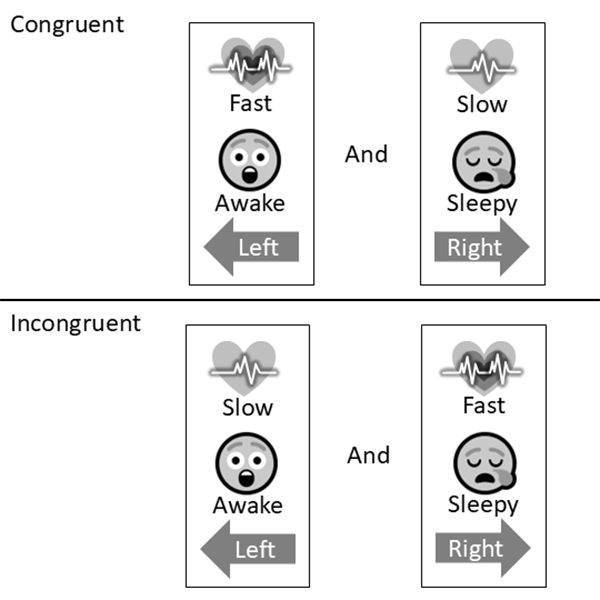

疑似心拍刺激と表情刺激を用いた感情分類課題の設計

〇藤枝 珠生(筑波大学)、松田 壮一郎(国立大学法人筑波大学)、皆川 康代(慶応義塾大学)、蜂須 拓(筑波大学) - 本研究では,心拍を模した刺激(疑似心拍刺激)からの感情認知を客観的かつ定量的に評価する手法の確立を目的とする.本稿では,心拍数が高いまたは低い疑似心拍音もしくは振動と,事前に覚醒または眠気が高く評価された表情画像を提示し,それぞれの刺激から認知した感情を実験条件にしたがって割り当てられたキー入力で回答させる課題の設計について報告する.

- 1E1-06

-

遠隔視点から観察される落下音の音高変化による共感性重量錯覚の誘発に関する検討

〇松本 隼哉(東海大学)、石毛 智哉(東海大学)、水谷 賢史(東海大学) - 本研究は、VR空間における重量錯覚に対し、音高や倍音成分などの聴覚要因と共感性の関与を検討する。特に、ミラーニューロンが視覚・聴覚刺激に反応し、他者視点での体験を通じて重量感覚を形成する可能性に注目し、統合的な神経メカニズムを実験的に検証することを目的とする。これにより、より現実感の高いVR体験設計への応用が期待され、リハビリや教育分野への展開も視野に入れている。

- 1E1-07

-

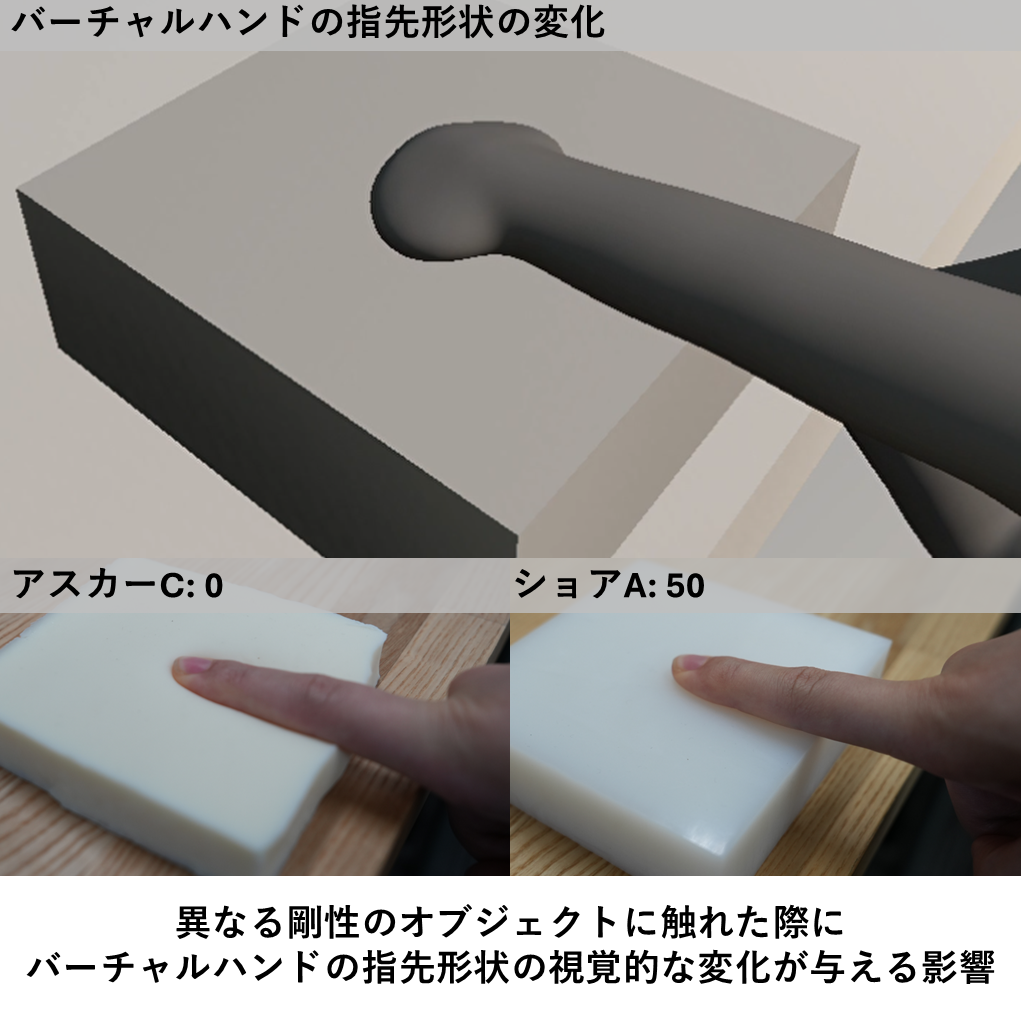

バーチャルハンドの指先形状を用いた疑似触覚と接触物の剛性の関係性

〇森本 浩輔(明治大学)、渡邊 恵太(明治大学) - 本研究では,バーチャルハンドの指先形状変化を用いた視覚的な疑似触覚が,物理的オブジェクトの剛性知覚に与える影響を調査する.VR空間内の仮想オブジェクトに触れる際,バーチャルハンドの指先形状が変形する視覚フィードバックを提示する。これが実際の物理的オブジェクトの硬さ知覚にどのように作用するかを,心理物理学的手法を用いて定量的に評価する.

- 1E1-08

-

手首への振動提示による日本酒の味わい変化に関する質的分析

〇小西 優多郎(東京大学大学院学際情報学府)、畑田 裕二(東京大学大学院情報学環)、韓 燦教(東京大学大学院情報学環)、苗村 健(東京大学大学院情報学環) - 味わいは単一の静的な感覚ではなく,複雑で動的な時系列変化を伴う体験である.しかし,これまでのクロスモーダル研究の多くは静的な味覚にとどまり,味わいの時系列変化に働きかけるような実践は限られていた.本研究では,口内で時間とともに変化する日本酒の味わいをより豊かに感じられるよう,手首への振動提示によるクロスモーダル効果をマイクロ現象学的手法によって検討する.特に,味や香りの時系列変化に着目し,振動がそれらの主観的な味わい体験にどのような質的変化をもたらすかを明らかにする.

- 1E1-09

-

ピンチ力に応じた視覚フィードバックによる重さ感提示

〇小林 修也(東京大学)、伴 祐樹(東京大学)、割澤 伸一(東京大学) - VR空間での重さ感提示手法として視触覚クロスモーダルを用いた手法が注目されてきた.しかし,それらの手法の多くはMR環境で利用することが難しい.本研究では,仮想物体を把持した時の力に応じて物体がずり落ちるという視覚フィードバックによってMR環境でも利用可能な重さ感提示手法を提案した.実験により,提案手法によって重さ感の提示が可能であるが,異なる重さ感の提示はできないことが示唆された.

- 1E1-10

-

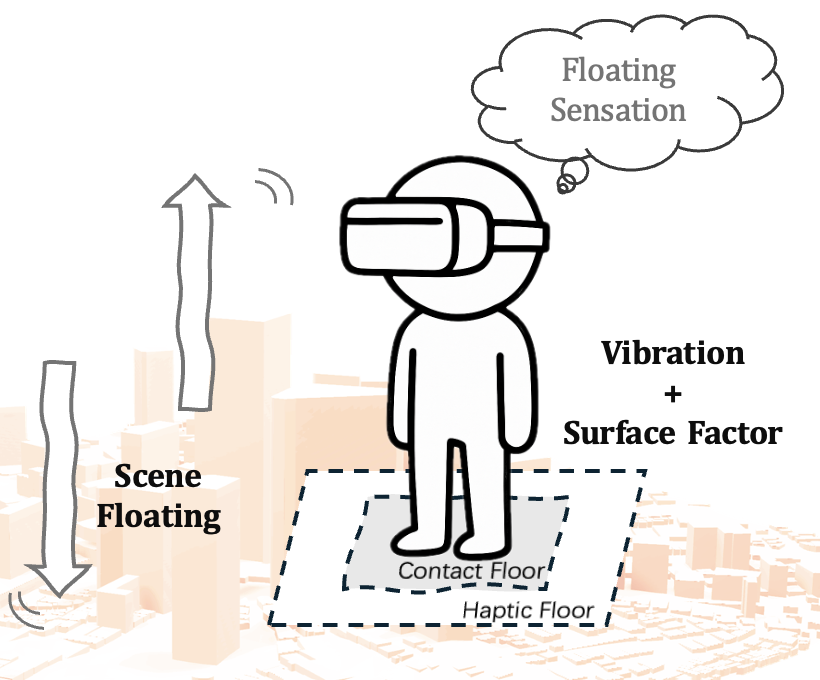

A Preliminary Study on How Floor Tactile Texture Affects the Floating Experience in Virtual Reality

〇夏 梓程(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、沈 家宜(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - 本研究では、仮想空間における浮遊体験に対して、床の触覚テクスチャが体験者の浮遊感に与える影響について予備的検証を行った。視覚と触覚のクロスモーダルな効果を検証するため、3Dプリンタで作成した床のテクスチャを用い、床モジュールに振動フィードバックを組み込み、さらに、ユーザーテストを通じてその効果を評価した。

- 1E1-11

-

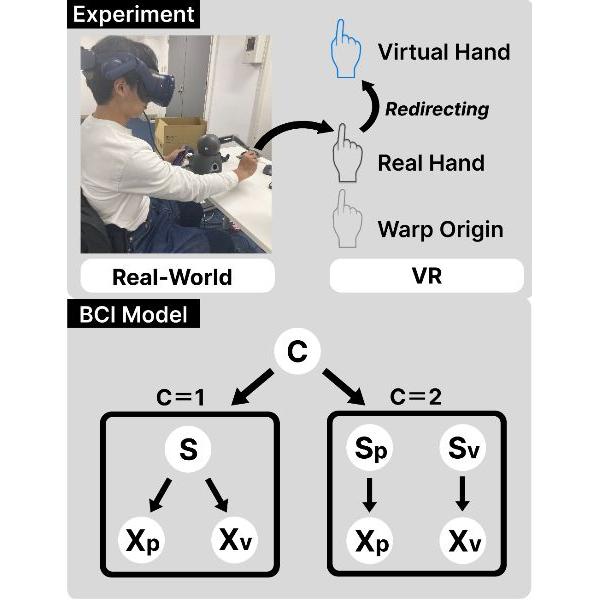

ベイズ因果推論を用いたハンドリダイレクションにおける多感覚統合のモデル化

〇村山 皓平(東京大学)、鳴海 拓志(東京大学)、葛岡 英明(東京大学)、松本 啓吾(筑波大学、産業技術総合研究所) - ベイズ因果推論(BCI)モデルは、従来の感覚統合モデルとは異なり、感覚情報を統合すべきか否かを判断した上で推定を行うため、多感覚知覚のメカニズムやその個人差をより正確に説明できると期待されている。本研究では、視覚と固有感覚の統合を利用したハンドリダイレクション(HR)という手法に着目し、HR適用時の手の位置推定データに対してモデルフィッティングを行うことで、BCIモデルの有効性を検証した。