Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 09:30-10:10 VR酔

座長:酒田 信親(龍谷大学)

- 1C1-01

-

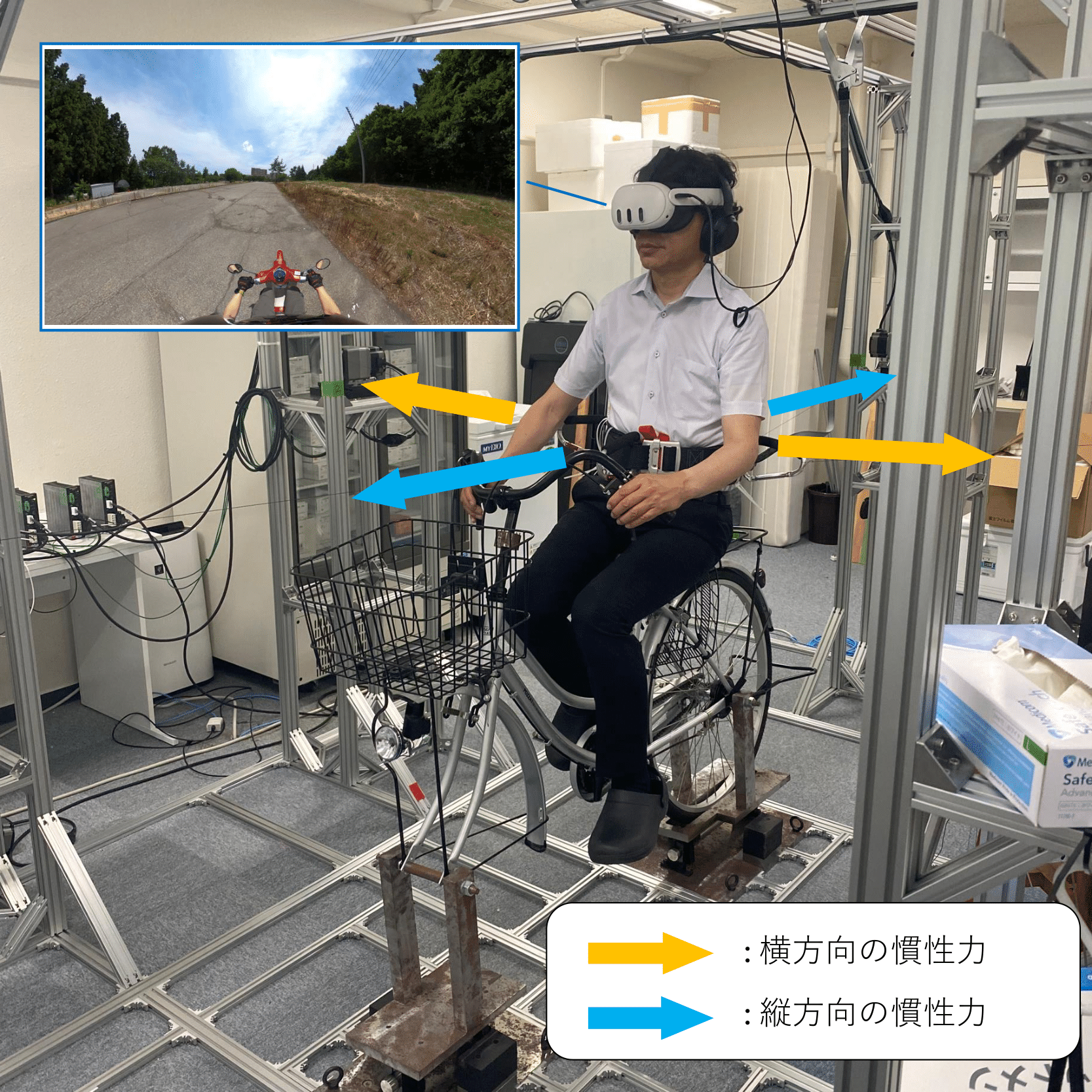

「慣性力」を付与する力覚呈示VRシミュレータシステムの構築

〇鈴木 捷己(長岡技術科学大学)、福士 舜介(長岡技術科学大学)、園部 光希(長岡技術科学大学)、佐々木 快(長岡技術科学大学)、西山 雄大(長岡技術科学大学)、野村 収作(長岡技術科学大学) - VR酔いの一因として,視覚と前庭・体性感覚との不一致に起因するという感覚矛盾説がある.これに対し,本研究ではバイク走行中にライダーが受ける慣性力を再現するため,外的に張力を呈示するシステム構築した.具体的には被験者の腰部を前後左右の4方向からステッピングモータにより牽引する機構を用い,走行時の映像と同期させることでユーザーに外力を呈示するシステムを実装した.

- 1C1-02

-

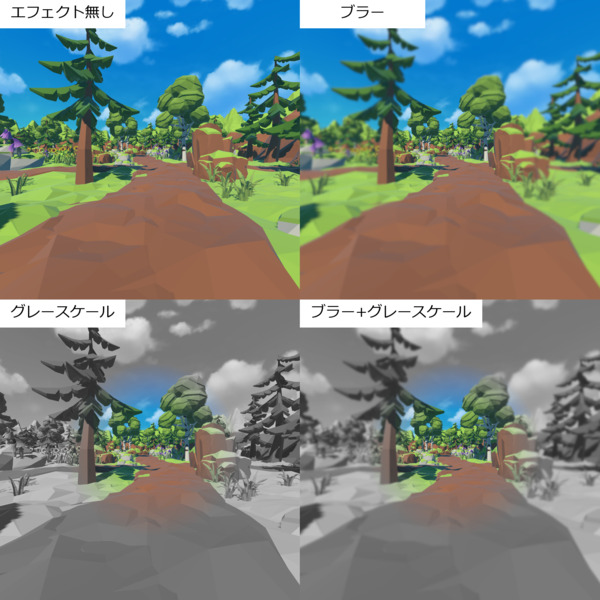

周辺視野のグレースケール変換によるVR酔いの軽減

〇亀ヶ谷 拓耶(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学) - VR酔いはVR体験中に生じる吐き気や頭痛などの症状である。VR酔いの手軽な対策としてHMDの映像の加工が挙げられるが、VRの没入感を損ねるという課題がある。そこで本研究では没入感を保ちつつVR酔いを軽減する加工方法として、周辺視野領域をグレースケール変換する手法を提案する。本研究ではVR映像の周辺視野領域をグレースケールに変換した際のVR酔いと仮想空間の見え方への影響を検証した。

- 1C1-03

-

VR映像におけるオプティカルフロー変動量が VR酔いに与える影響

〇竹下 一希(東京都市大学)、宮地 英生(東京都市大学) - 本研究は、Optical Flowの時間的変化量とVR酔いの関係を定量的に検証することを目的とした。6名の被験者に等速条件・緩急条件のVR映像を提示し、SSQにより酔い反応を評価した。総合スコアに有意差はなかったが、失見当識スコアは緩急条件で高く、空間認知への影響が示唆された。予測因子としての有効性には今後のさらに被験者数を増やした実験が必要である。

- 1C1-04

-

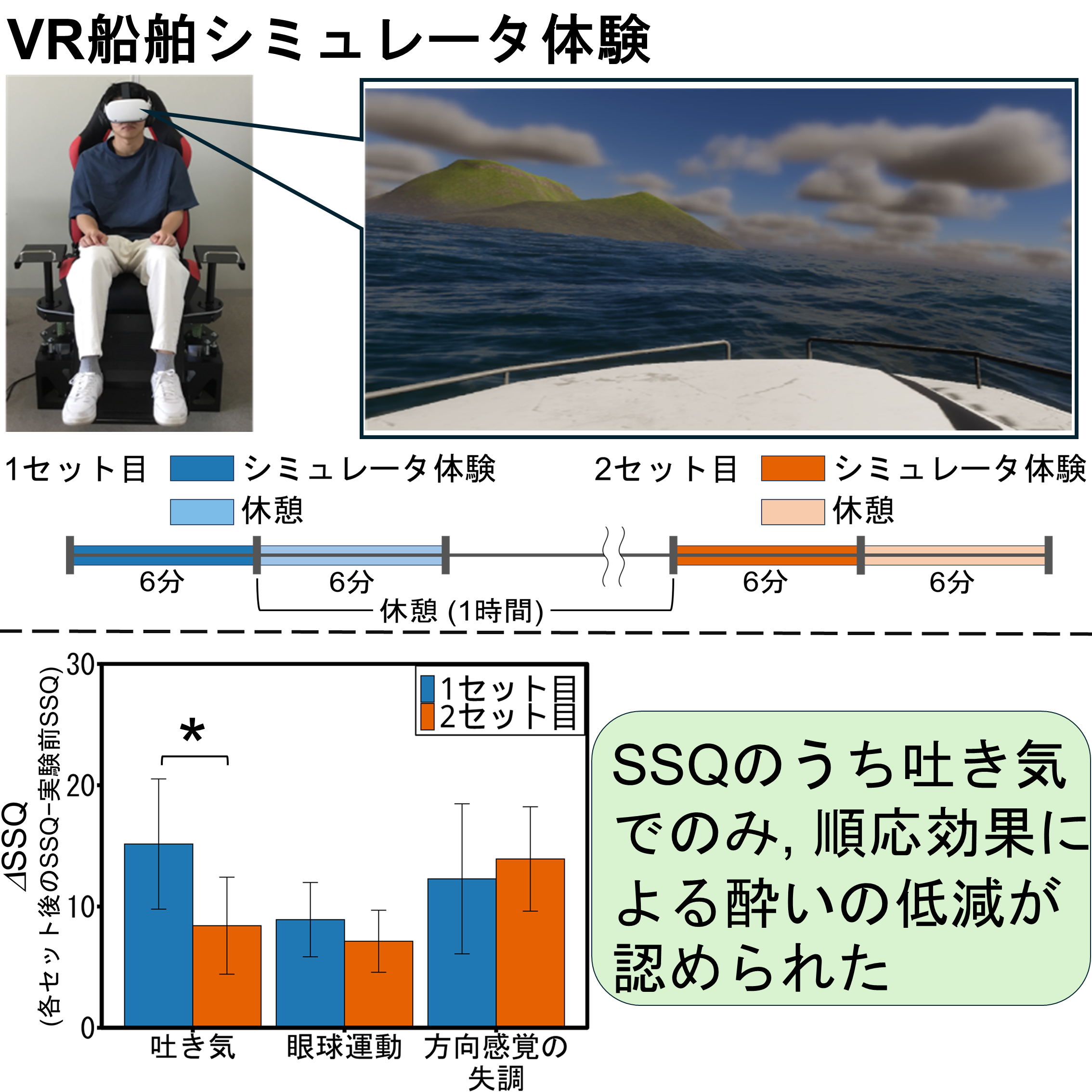

VR船舶シミュレータにおける順応による酔いの低減手法の検証

〇箕浦 太陽(静岡大学)、加瀬川 智皓(静岡大学)、宮崎 真(静岡大学) - 先行研究では,VRバイクシミュレータを体験した後に1時間の休憩を置いて,そのシミュレータを再び体験すると,VR酔いが低減した.本研究では,この順応によるVR酔いの低減効果をVR船舶シミュレータで検証した.その結果,シミュレータ体験中の吐き気の経時変化を評価するFMSにでは,酔いの低減は有意ではなかった.一方,シミュレータ体験後に眼球運動症状等も含めて酔いを総合的に評価するSSQ については,有意に酔いが低減した.

- 1C1-05

-

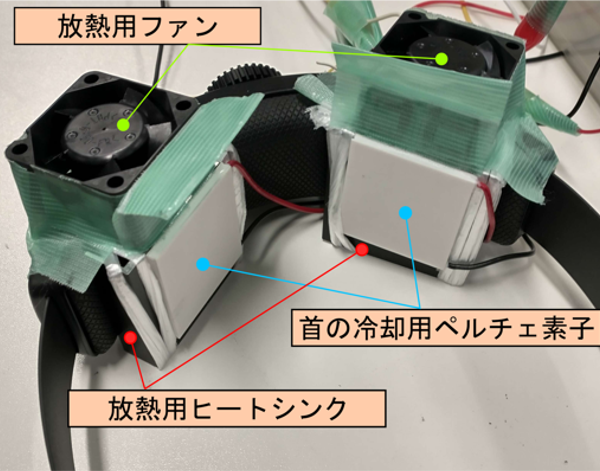

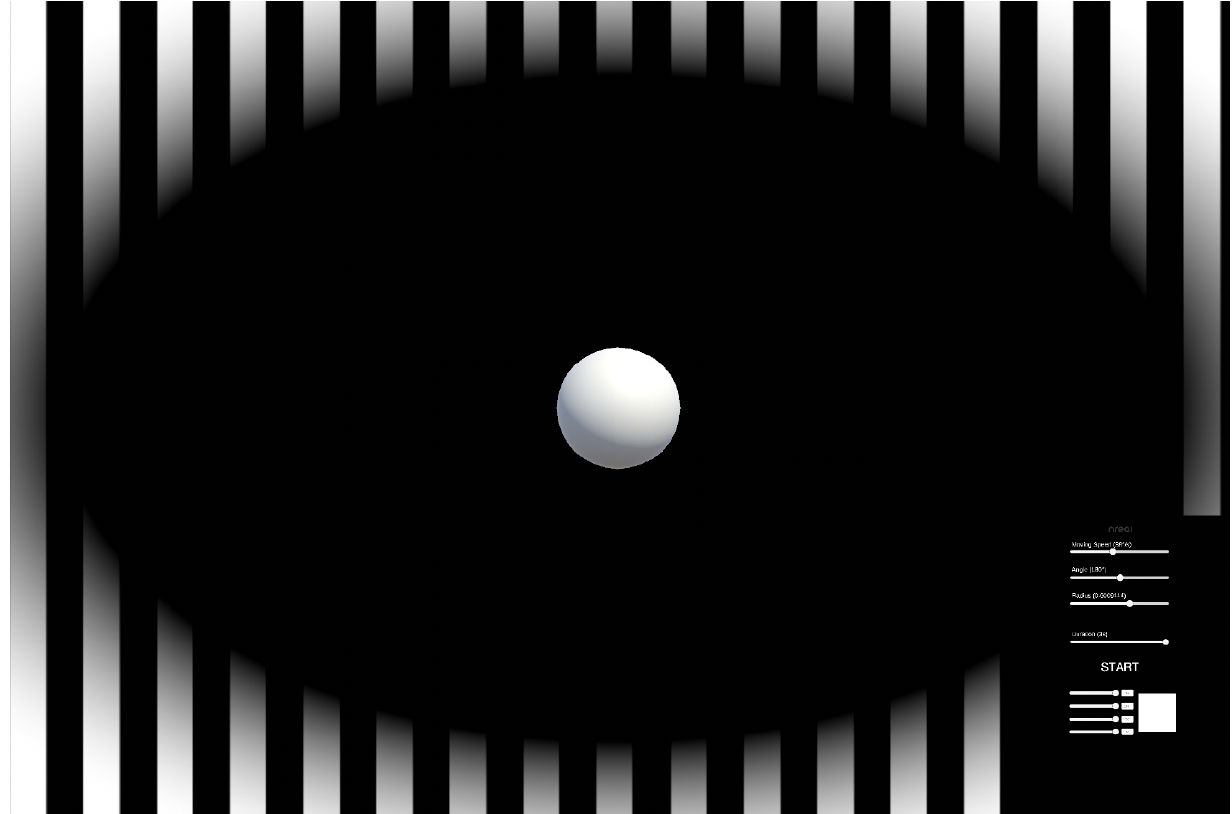

網様体冷却によるVR酔い抑制

〇齋藤 大智(岐阜大学)、浅野 優(TIS株式会社)、小木曽 直輝(コナミグループ株式会社)、木島 竜吾(岐阜大学) - HMDで仮想空間を体験する際、車酔いに似た症状を発症することがある。これをVR酔いと呼ぶ。また、視覚刺激によって、実際には自分は動いていないのにもかかわらず、動いていると錯覚する感覚をベクションと呼ぶ。本研究では首筋への冷感の提示によるVR酔いとベクションへの効果の検討を行った。その結果、冷感の提示により、VR酔いと重心動揺が有意に低下した。

- 1C1-06

-

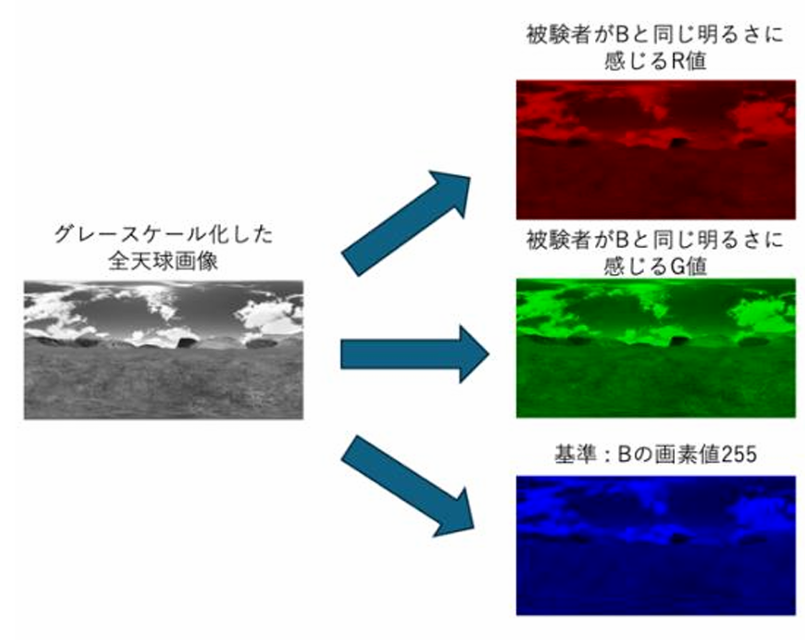

訂正:提示コンテンツの色がVR酔いに及ぼす影響

〇藤嶋 駿輔(岐阜大学)、中村 祐貴(オンダ製作所)、木島 竜吾(岐阜大学) - VR酔いはVRヘッドセットの実用性を大きく損なう症状であり、解決が望まれている。本稿では、先行研究で行われたVR酔いと色との関係性を使用したヘッドセットの色と輝度の関係について調査し、再実験を行った。その結果、先行研究で使用されたMeta Quest2では与えた赤色の画素値と表示輝度の関係に歪みがあり、色による影響以上の結果が出ていることと、色はVR酔いに影響を及ぼすとはいえないことが分かった。

- 1C1-07

-

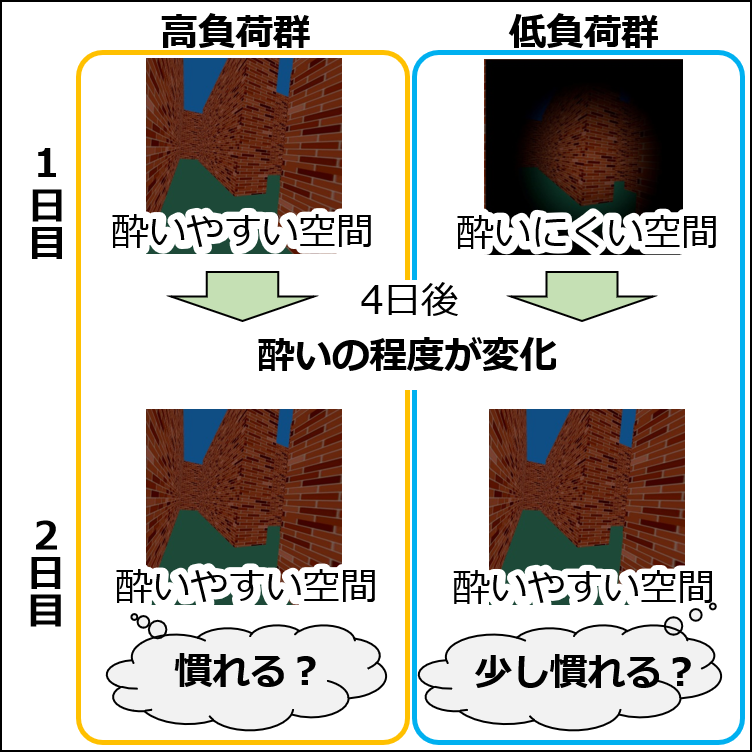

VR空間の初期暴露条件がVR酔いの馴化過程に与える影響

〇宮尾 旺佑(電気通信大学)、松井 桃太(東京電機大学)、堀 蒼天(東京工科大学)、吉原 正太郎(総合学園ヒューマンアカデミー)、樫村 陽子(東京都立多摩科学技術高等学校)、高橋 大輔(東京都立多摩工科高等学校) - 本研究ではVR酔いの馴化過程の制御を目指し,初期に体験するVR空間の酔いやすさがVR酔いの馴化に与える影響を検証した.2群の参加者に酔いやすさの異なるVR空間を2日にわたり異なる条件で体験させたところ,酔いにくいVR空間体験と酔い耐性獲得に関連性を示唆する結果を得た.ただしこれは馴化制御の一面に過ぎず,VR酔いの馴化を決する支配的要因とは言えない.今後は詳細な評価を通じてVR酔いの馴化の支配的要因解明を目指す.

- 1C1-08

-

左右カーブ走行における頭部運動の様子とVR酔いの研究

〇山田 未来(法政大学大学院)、山田 未来(法政大学大学院) - 本研究では、VR酔いと頭の動きの関係を調べるため、8の字型のコースを自動走行するVRコンテンツを用いて実験を行った。体験中の頭の位置や回転のデータを記録し、体験後に酔いの程度をアンケートで評価した。VR酔いの原因を探り、快適なVR体験を実現するための手がかりを得ることを目的とする。

- 1C1-09

-

音によるVR酔いの軽減

〇服部 裕汰朗(岐阜大学)、木島 竜吾(岐阜大学) - 本研究は、VR酔いの軽減に音楽が与える影響を調査した。被験者には無音・ポップソング・ホワイトノイズの3条件下でVR映像を提示し、酔いの程度をFMS・SSQで測定。その結果、ポップソングはVR酔いを有意に軽減したが、音楽の快適さによる影響は見られなかったことから、音楽の種類が酔い軽減に影響する可能性があることがわかった。

- 1C1-10

-

自動走行環境における搭乗者の予備動作喚起を目的としたベクション提示手法の検討

〇澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Deniau Tom(Université Marie-et-Louis-Pasteur)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 将来の自動走行環境においては、搭乗者が車両の挙動を予測することが困難になると考えられる。このような予測困難な挙動に起因する加速度刺激や感覚の不一致は、自動走行ストレスの増加や自動走行酔い(車酔いやVR酔い)の要因となり得るため、その軽減が課題となっている。そこで本研究では、ベクションを活用した情報提示によって搭乗者の予備動作を喚起し、不快要因の発生を抑制する手法についての検討を行う。

- 1C1-11

-

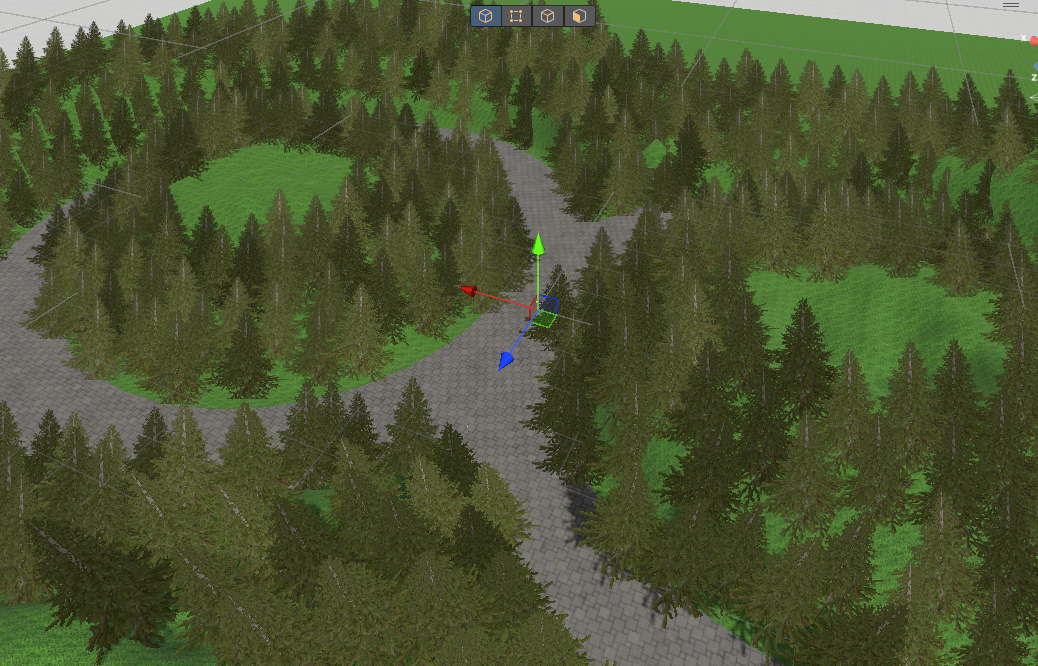

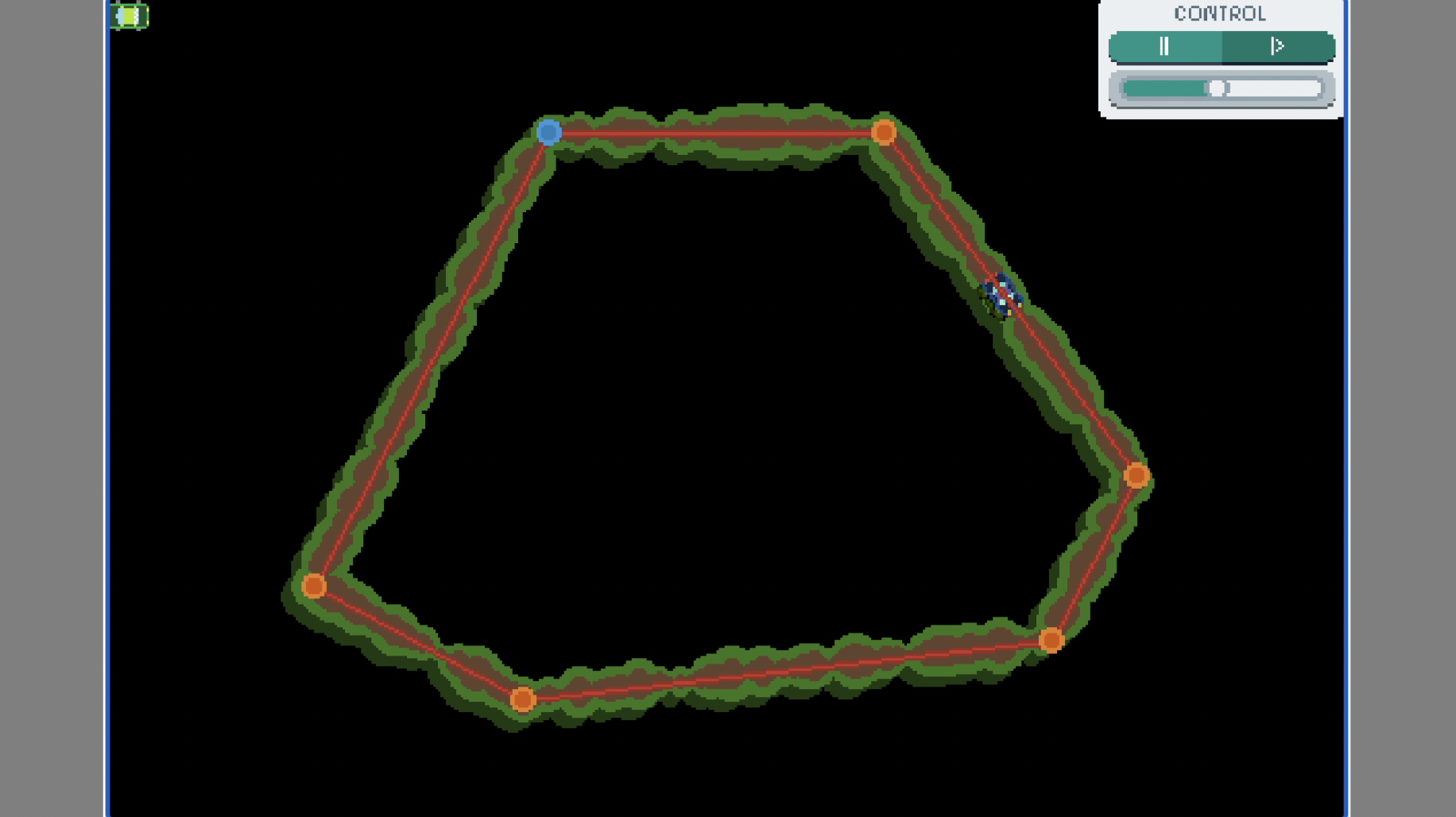

自動走行時の走行経路情報が搭乗者の車両挙動理解に与える影響の検討

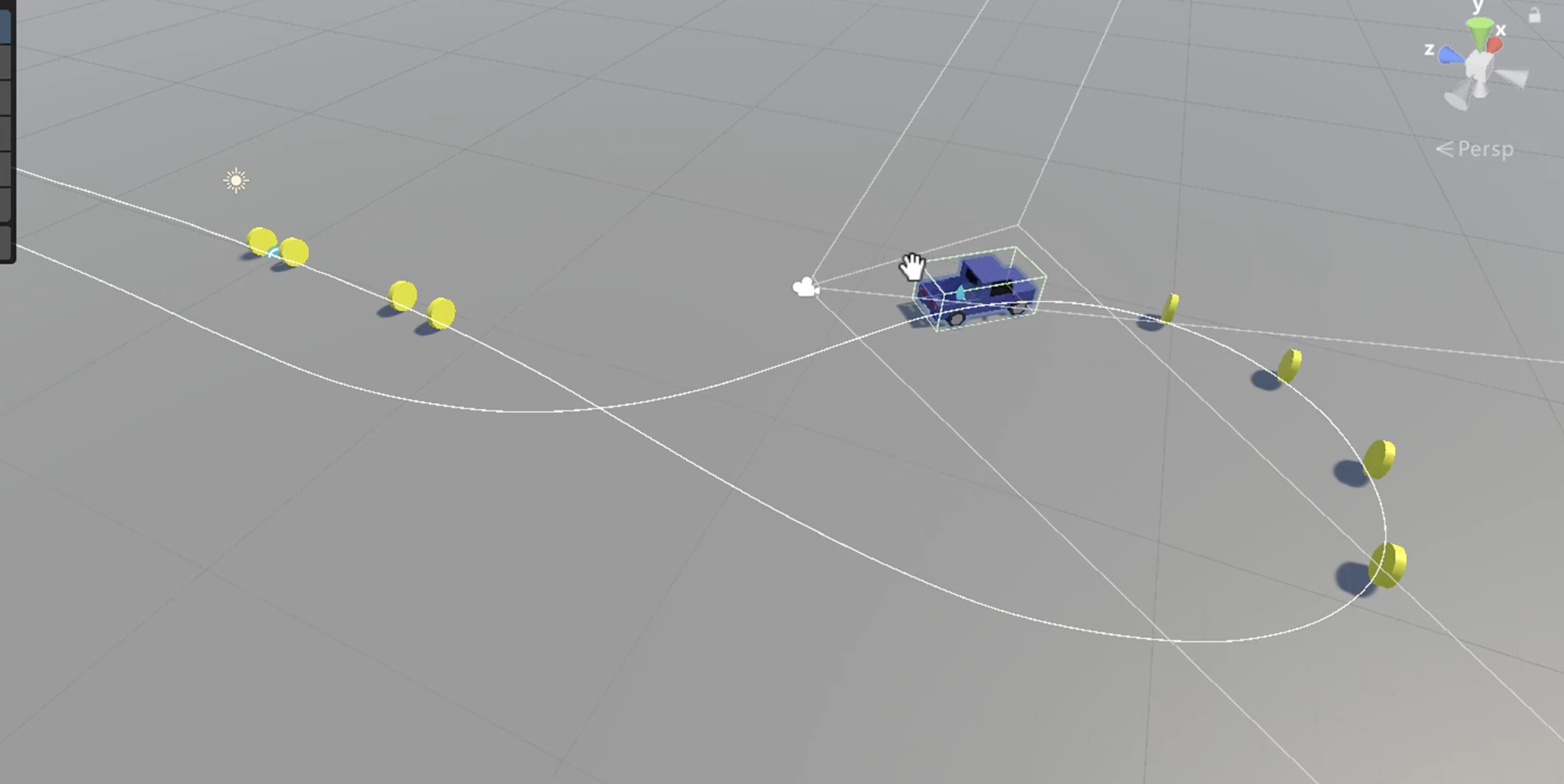

〇澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Baturay Turan(Université Marie-et-Louis-Pasteur)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 自動走行環境において、搭乗者が車両挙動を事前に予測することが困難になると考えられ、自動走行ストレスの増加や自動走行酔い発症につながる可能性がある。そこで本研究では、将来の自動走行環境を想定し、走行経路情報を視覚的に搭乗者へ提示する手法を提案し、VR環境を用いて、走行経路の情報量の変化が搭乗者の車両挙動への理解に与える影響について調査を行う。

- 1C1-12

-

自動走行時の酔い軽減を目的とした車内ゲームプレイ時の行為主体感喚起手法の検討

〇CHENG YUANHAU(奈良先端科学技術大学院大学)、澤邊 太志(奈良先端科学技術大学院大学)、Butaslac Isidro(奈良先端科学技術大学院大学)、加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学) - 自動走行化することによって搭乗中の車両挙動を予測することが難しくなる。その結果感覚不一致が発生しやすい環境となることから、酔いの増加が予測される。実車両が生み出す刺激と車内の搭乗者が受ける刺激を一致させることが重要となる。本研究では、車内エンタメのゲームプレイ時の搭乗者へ視覚的に情報誘導を行うことで感覚を一致させる、酔い軽減を目指す手法の提案を行う。