Sept. 17 2025

9月17日

口頭発表 09:30-10:10 アート・エンタテインメント1

座長:上岡玲子(東京工科大学)

- 1A1-01

-

VRサッカーキック時の時間伸縮が高次感性評価に及ぼす影響

〇山高 正烈(愛知工科大学) - 人間の時間感覚は,生理的・心理的な影響により伸縮する.先行研究で,VR野球バッティング時の時間感覚の伸縮を疑似体験させたとき,高次感性評価に悪影響を及ぼさない停止時間幅が存在することが示唆された.本研究では,VRバッティングを受動的行為と捉え,能動的行為としてVRサッカーシミュレータでペナルティキックを行った場合,臨場感や迫真性といった高次感性にどのような影響を及ぼすかを検討した.

- 1A1-02

-

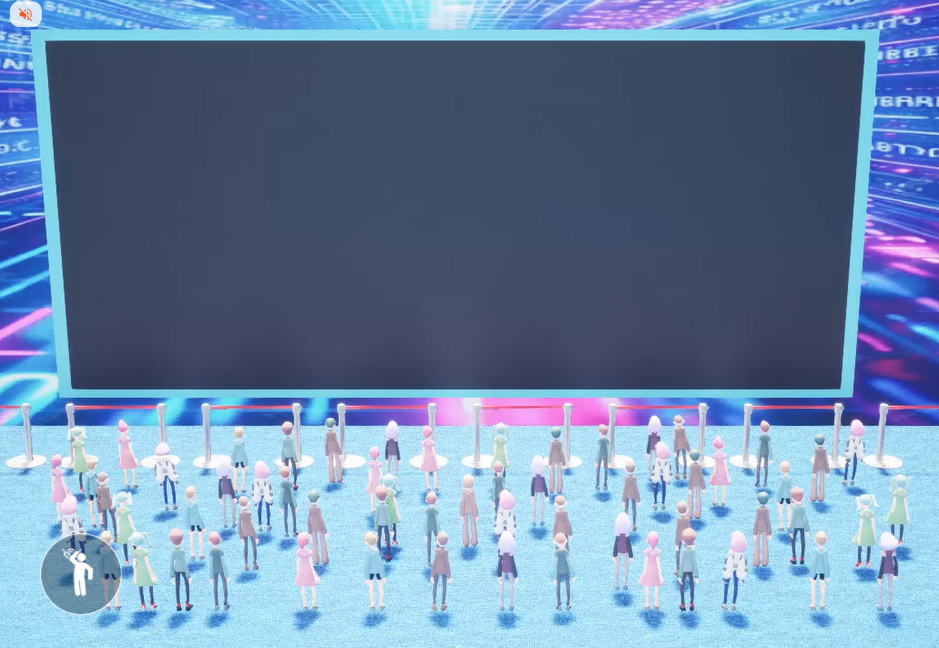

応援動作の同期伝搬による一体感向上手法のメタバースサービス適用検討

〇大城 和可菜(NTT株式会社)、片岡 春乃(NTT株式会社)、萩山 直紀(NTT株式会社)、南部 優太(NTT株式会社)、吉成 萌夏(NTT株式会社)、幸島 匡宏(NTT株式会社)、山本 隆二(NTT株式会社) - 配信での音楽ライブ体験は現地での体験と比較して一体感が課題であり,筆者らはこれまでにユーザの応援動作に同期するNPC観客モデルを用いることで一体感が向上することを確認している. 本稿ではメタバースサービスMetaMeに提案手法を適用し,ファンや想定ユーザに対して評価実験を行った.結果,一体感について有意差は見られず,応援動作の違いや同期に対する受容性の違いが原因である可能性が示唆された.

- 1A1-03

-

演劇プラットフォームとしてのメタバース その可能性と課題

〇鈴木 雄一(東京科学大学)、笹原 和俊(東京科学大学) - 本研究の目的は、演劇の民主化を目指し、メタバース演劇とリアル演劇の観劇体験の差異を定量的に明らかにすることである。そのため、観客の生理的(まばたき)・主観的(アンケート)な反応を測定し、分析を行う。得られたデータに基づき、メタバース演劇の特性とリアル演劇との差異を整理し、新たな演劇プラットフォームとしての可能性と課題を検討する。

- 1A1-04

-

ビデオカメラを用いたデジタルキャンパスにおける歩行者挙動の再現手法に関する研究

〇大内 誠悟(大阪電気通信大学大学院)、中原 匡哉(大阪電気通信大学) - コロナ禍以降、いつでもどこからでも校内を見学できるVRを用いたデジタルキャンパスが普及し始めている。しかし、現状のデジタルキャンパスには、人物の動きがなく学内の雰囲気や賑やかさなど情報が不足している。既存手法のLiDARによる歩行者流動の再現では、日常感の再現には不十分である。そこで本研究では、映像から手を降る動作や座る動作などの細かい動作を再現することで臨場感を向上する手法を提案する。

- 1A1-05

-

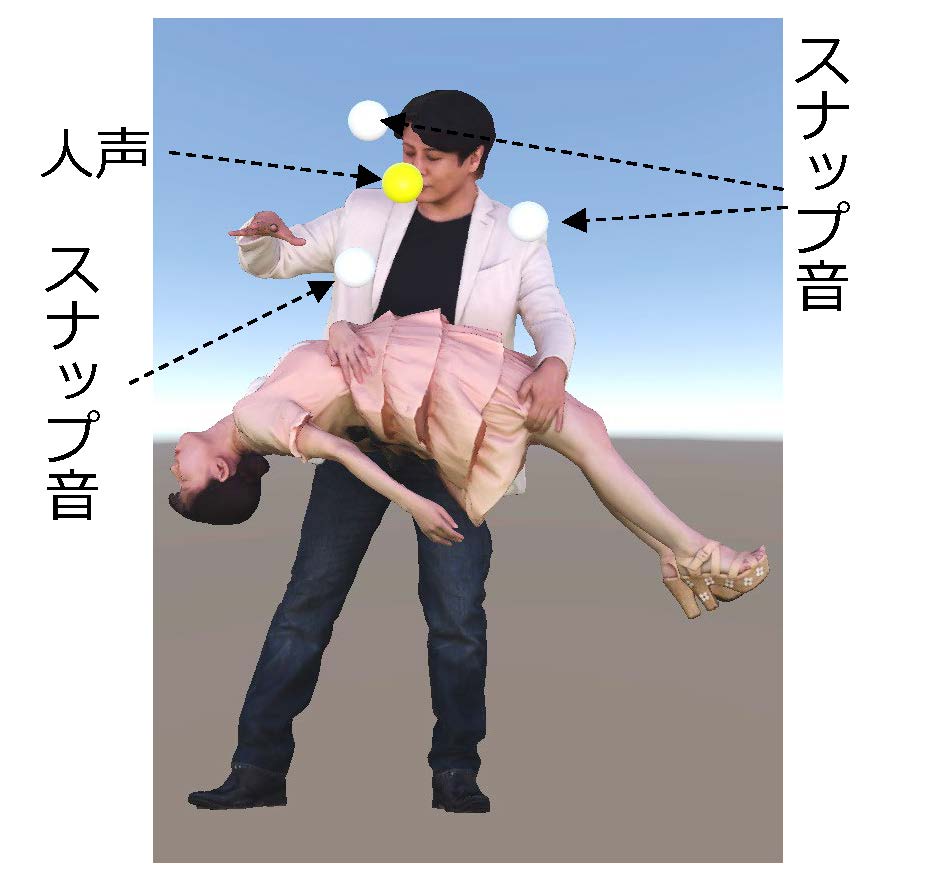

実写ベースの6DoFコンテンツにおける音響制作

〇杉本 岳大(日本放送協会)、岩崎 泰士(日本放送協会)、久保 弘樹(日本放送協会) - 実写ベースの6DoFコンテンツ制作において、映像のシーン記述と音響の音響メタデータとの間の整合性を確保して、互いの仮想空間を重ね合わせるためのコンテンツ制作手法について報告する。本報告では、仮想空間のスケーリング方法と発音点の位置・向き情報の制作方法について詳報する。

- 1A1-06

-

シャコパンチ

〇安藤 暢恭(名城大学)、穴田 晃暉(名城大学)、大矢 征未(名城大学)、小川 昂太(名城大学)、荻野 悠月(名城大学)、木口 こころ(名城大学)、菅本 和希(名城大学)、久田 工(名城大学)、栁 則行(名城大学)、柳田 康幸(名城大学) - モンハナシャコのパンチは、高速で打ち出される衝撃と、その直後に発生するキャビテーションによる水中衝撃波という、二重の衝撃が特徴である。本作品ではこの二重の衝撃を再現する装置を通じて、体験者はモンハナシャコになりきり、シャコパンチ特有の感覚を体感できる。この体験を通して、シャコパンチのユニークさを感じてもらうとともに、シャコそのものへの興味を持ってもらう。

- 1A1-07

-

ぱんとまいむ?

〇中野 友結(大阪芸術大学)、大原 夏音(大阪芸術大学)、箕輪 一彩(大阪芸術大学)、巽 日向子(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - VR体験中の動作は外部から奇妙に見え、羞恥心を生むことがある。本企画では、VR体験者に身体を使うタスクをゲームとして与えることで動作に意味を持たせる。外部からはその動きがパントマイムのような表現として映り、さらにMRによる演出により観察者にも楽しさを提供できるため、体験者の心理的抵抗を軽減しつつ、視点の多様性と新たな体験価値を創出する。

- 1A1-08

-

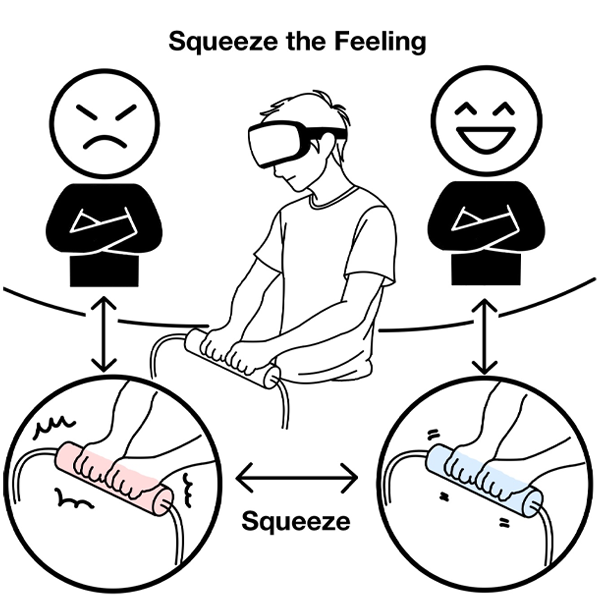

感情を絞る

〇大谷 碩(関西学院大学)、時岡 周平(関西学院大学)、清崎 友翔(関西学院大学)、瀬川 湧斗(関西学院大学) - 本企画は,目に見えない感情を「絞る」という身体的動作を通じて体験するVRシステムを構築する.体験者は,自作の絞り型デバイスを握ることによって,VR空間上の人物が表出する感情を,デバイスからの振動,温度,電気刺激といったフィードバックを通じて体感する.絞り型デバイスを絞ることによって,VR空間上の人物の感情の種類や強度を変化させるという能動的な体験をすることができる.

- 1A1-09

-

.スイッチ

〇田村 倭都(大阪芸術大学)、美越 崇矢(大阪芸術大学)、岡部 優音(大阪芸術大学)、宮崎 菜々美(大阪芸術大学)、安藤 英由樹(大阪芸術大学) - .スイッチは、SR技術を用いて選択と分岐を体験するVR作品。過去の選択をやり直せるが、選ばなかった道の痕跡が現実を揺らす。「選ぶ」とは何か、「変えられる現実」とは何かを観る人に問いかける。

- 1A1-10

-

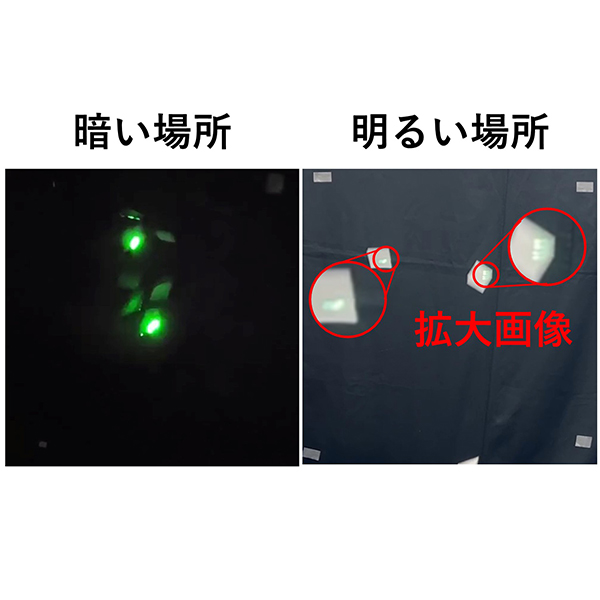

環境光変動にロバストな紙吹雪へのレーザーパターン投影手法

〇地徳 涼音(群馬大学)、奥 寛雅(群馬大学) - 紙吹雪に光を動的に投影することで紙吹雪が光輝く新たな演出が可能になることが期待される.これまでに,カメラ画像から紙吹雪の輪郭を検出し,その中心位置に応じてレーザーで模様を投影するシステムを開発した.本研究ではこれに加えて,紙吹雪にレーザーを投影する際に赤外光照明を用いることで、環境光の影響を受けにくくし、明所・暗所を問わず紙吹雪の安定した検出を可能にした.

- 1A1-11

-

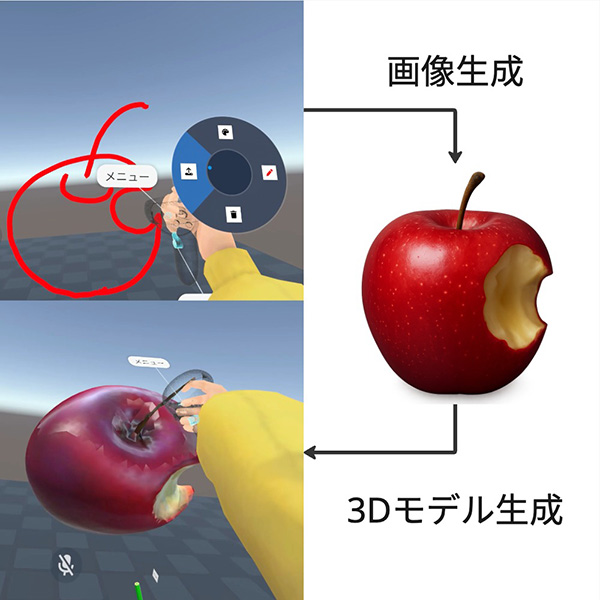

メタバース環境における手書きスケッチの3次元オブジェクト変換システム

〇倉井 龍太郎(奈良先端科学技術大学院大学)、畑田 裕二(東京大学)、廣井 裕一(クラスターメタバース研究所)、平木 剛史(クラスターメタバース研究所、筑波大学) - 本研究ではメタバース空間でのインタラクティブな3Dコンテンツ制作を実現する手書きスケッチ変換システムを提案する。このシステムにおいてユーザーは空間内でペン型ツールを用いて3D軌跡を描く。システムは生成AIを用いて描かれた軌跡から3Dオブジェクトを生成しメタバース内に配置・共有することができる。このシステムの利用により、複数ユーザーが共有空間で手軽に3Dオブジェクトを創造・共有できる環境を実現した。

- 1A1-12

-

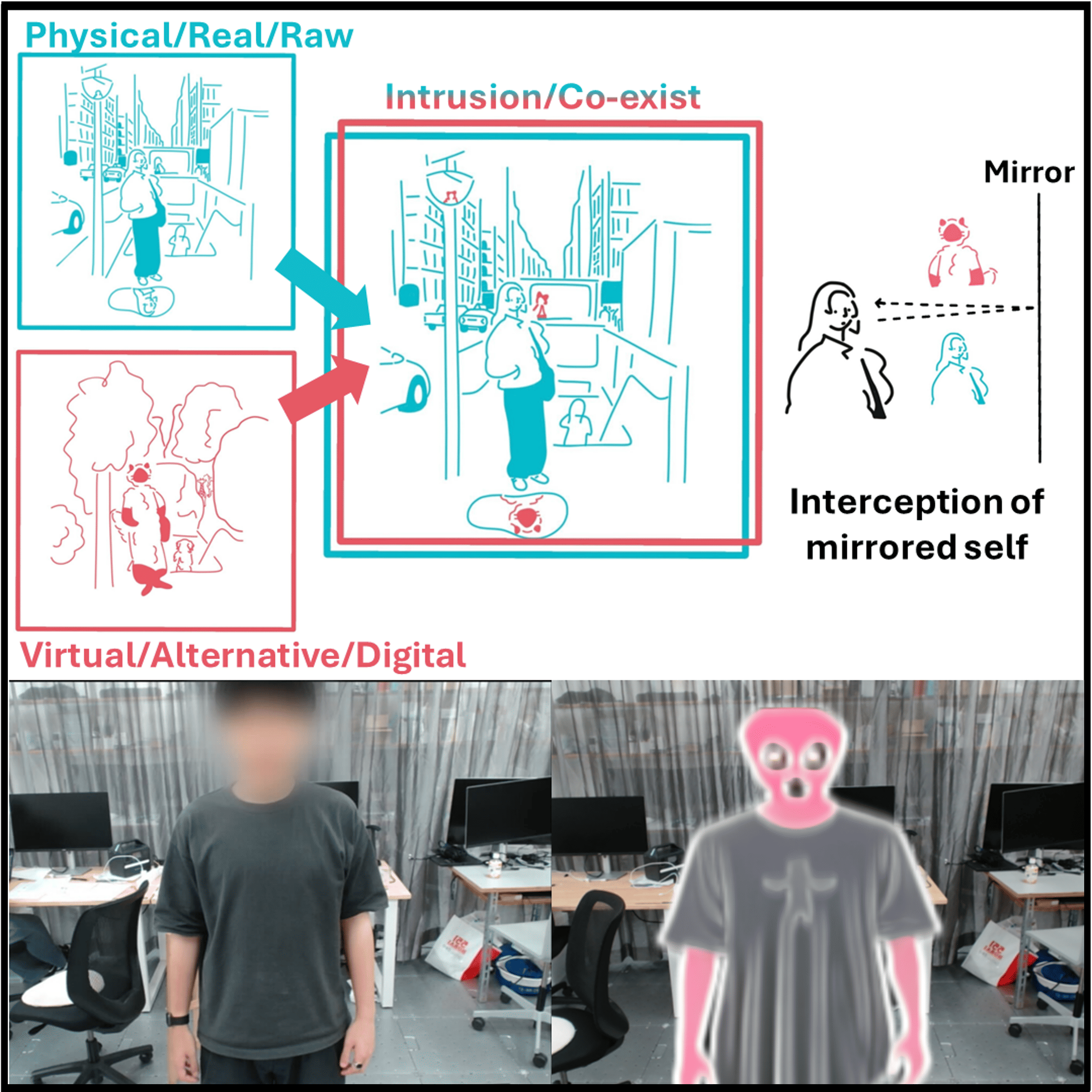

デジタル空間上の自己を現実空間に共在させる手法と効果に関する考察

〇村留 一舞(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、脇坂 崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、Armstrong Mark(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、吉田 貴寿(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)、南澤 孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科) - ビデオ会議やSNS,メタバース空間においては,フィルターやアバターを用いて外面的自己を切り替え,他者とのあいだにある種のレイヤーを挟むコミュニケーション手法が普及している.本研究では,そのような別レイヤーの世界を現実空間にオーバーラップさせる体験の生成を試みる.日常空間に配置したディスプレイを用いて,異なるレイヤーの自己像,世界を呈示することにより,鏡像認知と異なるレイヤーの重なり体験を探る。