Thursday, 14 September

9月14日(木)

口頭発表 09:10 - 09:50 心理・生理

座長:唐山 英明 (富山県立大学)

- 3C1-01

-

生理指標を用いたVR酔いの発生状況の検証

〇渡邊 海斗(大阪電気通信大学)、大西 克彦(大阪電気通信大学) - VR酔いの検出に関する実験ではSSQアンケートなどの主観的評価で行われることが多い。しかしその方法ではリアルタイムでの観測やどの地点でVR酔いが検出されたかの判断が難しい。そのため今回の実験ではVR酔いの途中計測を行うために生理指標などを用いて実験を行い、VR酔いの発生と相関性が高い測定方法の検証を行った。

- 3C1-02

-

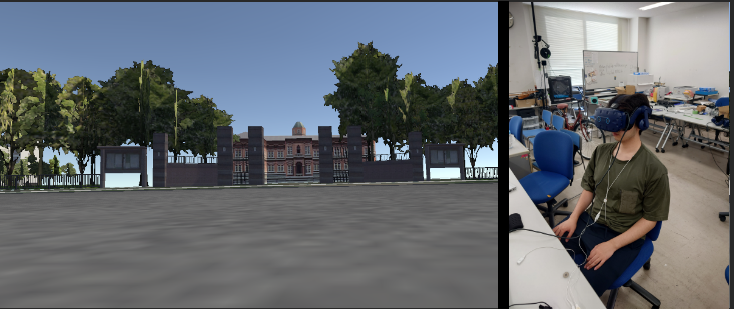

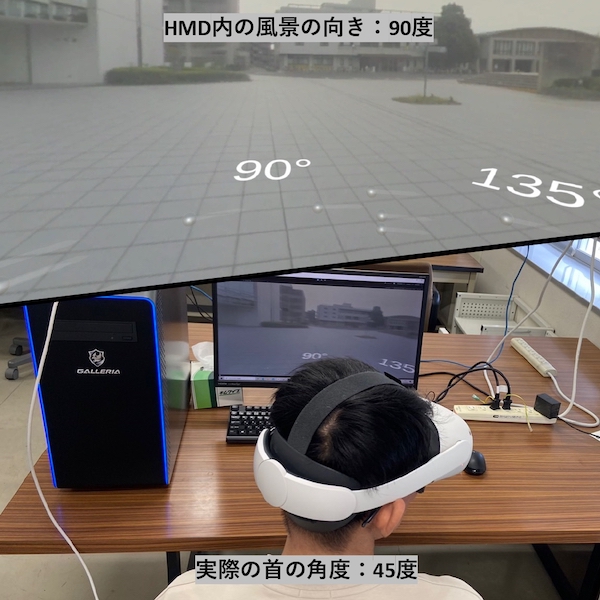

パノラマ360度画像のHMD視聴における視線方向制御とベクションによる不快感の軽減

〇稲垣 正太郎(名古屋工業大学)、舟橋 健司(名古屋工業大学) - 我々はこれまでに、座位でパノラマ360度画像をHMD視聴する際に、視線方向の角度をプログラムで誇張することで後方視認を容易化する視線方向誇張手法を提案した。しかし誇張によりVR酔いなどの不快感が強まることもあった。本研究では、水平移動するパーティクルを提示することで安定的にベクションを誘発して誇張による違和感を抑えることで、不快感の低減を試みた。

- 3C1-03

-

崇高さを意図したVR映像による心理・生理的影響

〇塚原 帝成(早稲田大学)、松葉 弘朗(早稲田大学)、河合 隆史(早稲田大学)、石津 智大(関西大学) - 崇高さの体験は、向社会性の増進などの点から注目されている。崇高さの生起には、壮大な景観といった畏怖を感じさせる対象が必要であり、VRの特徴が活用できると考えられる。そこで本研究では、崇高さを意図したVR映像を試作し、視野角と両眼視差を要因とした呈示条件を設定し、観察前後および観察中の心理・生理反応を計測した。条件間の比較を通して、VR映像を用いた崇高さの生起に関わる要因について明らかとした。

- 3C1-04

-

プルフリッヒ効果およびベクションを用いた映像表現を通してDemonstrativeな心理学を考える

〇畑 裕梨(九州大学)、小山 理生(九州大学)、妹尾 武治(九州大学)、石井 達郎(九州大学) - プルフリッヒ効果とベクションを利用した8K映像を大画面提示した作品”LOOP”および、その手法に物語性を加えることでアニメーション作品化した“人生は振り子である”を紹介する。「心の科学は可能か」という議題については積年問われ続けてきたが、個人的には不可能だと感じている。そこで、科学という概念を芸術や表現に広め、より大きいものとしてそれを「ベクション」と呼ぶことを提唱したい。その足掛かりとして作品を紹介する。

- 3C1-05

-

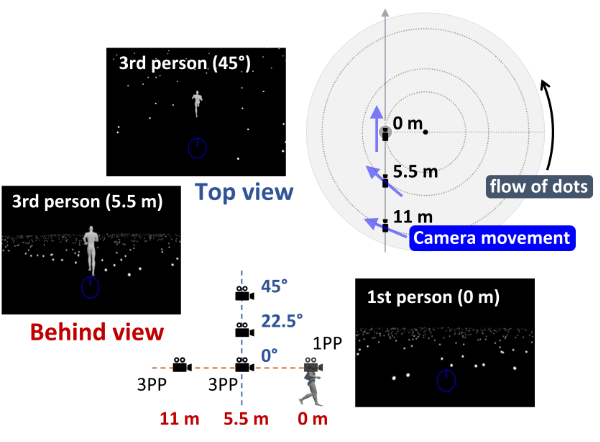

VR映像での3人称視点導入による映像酔い感の低減と空間認知の向上

〇前澤 知輝(NHK)、原澤 賢充(NHK)、小峯 一晃(NHK) - VR映像において,3人称視点導入(後方視点と上方視点)による酔い感低減の可能性と視点が空間認知課題成績に与える影響を検討した。参加者は人物がカーブ走行する映像を観察し,その進路角を推定した後,映像酔い感と実在感を評価した。その結果,3人称視点は1人称視点に比べて実在感の程度は小さいが,映像酔い感の程度が小さくなり,進路角推定正確度の向上が認められた。

- 3C1-06

-

仮想空間で再現された異なる環境における自動運転車に対する歩行者の平均的反応

〇増田 琉利(東海大学)、楊 皓宇(東海大学)、永田 裕幸(東海大学)、水谷 賢史(東海大学) - 本稿では、自動運転車が道路でも走行することを踏まえて歩行者との関係性について取り上げ、VR環境下で複数の背景、光環境、車種、警報音の有無などのパラメータを変化させたときに歩行者の反応がどのように変化したのかを明らかにする。<#%BR%#>田舎では都市と比べ光環境の影響が強くなることが明らかとなり、警報音は田舎の方がより強く影響を及ぼすことが明らかになった。

- 3C1-07

-

360度動画がユーザーに与える心理的影響の測定

〇松本 早起(東京大学)、Woehler Leslie(東京大学、日本学術振興会)、池畑 諭(国立情報学研究所)、相澤 清晴(東京大学) - 近年、観光など様々な分野において360度コンテンツの利用が増加している。YouTubeなどの配信サイトでも視聴可能になったことで、360度動画の利用も増えている。一方、通常の動画などの他フォーマットと比較して、360度動画がユーザーに与える心理的影響について調査した研究は限られる。本研究は、コンテンツの視聴時間およびアンケートの回答から、360度動画がユーザの視聴体験に与える影響を測定することを目的とした。

- 3C1-08

-

インスタレーション作品の制作がもたらす心理的効果について ―箱庭療法における治療過程を参考にしてー

〇田戸 萌子(九州大学)、妹尾 武治(九州大学) - 人の心を癒すために制作したVRゲーム「バーチャル箱庭」の実証実験の結果と、自分自身が制作したインスタレーション・アートを比較しながら、空間によって人の心を癒す方法について模索する。「バーチャル箱庭」は心理療法のうちの一つである箱庭療法から着想を得ている。箱庭療法における癒しのメカニズムをインスタレーション制作の過程の中に見出し、人の心を癒す方法について考察を行う。

- 3C1-09

-

HMDを用いた点滅光刺激に対するHSPと非HSPのストレス反応についての検討

〇境 百華(東海大学)、影山 芳之(東海大学) - HSP(Highly Sensitive Person)は感受性が強く様々な場面でストレスを感じやすい。<#%BR%#>そこで本研究ではHSPの特徴の一つである過剰な刺激として点滅光に着目し、室内の蛍光灯やその他の視覚的な刺激を防ぐためHMDを用いて、点滅光刺激下の心拍変動を計測した。同時にHSPのアンケートを行い、アンケート結果と心拍変動の観点からストレス評価を行った。<#%BR%#>その結果、どちらの被験者も点滅光に対してストレスを感じていたが、アンケート結果との相関は見られなかった。

- 3C1-10

-

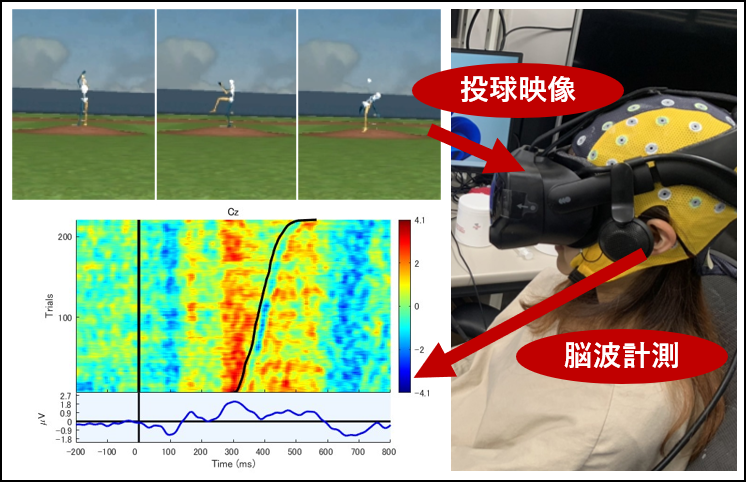

バーチャル野球環境における投球映像刺激に対する反応時間と脳活動の解析

〇尾崎 実瑠来(慶應義塾大学)、小林 明美(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、南 宇人(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)、杉本 麻樹(慶應義塾大学)、木村 聡貴(慶應義塾大学、NTTコミュニケーション科学基礎研究所) - 野球未経験者と熟練者を対象にVR空間でストレートとカーブの投球映像を見せ,球種識別時のボタン押し課題を行うことで,視覚刺激と球種判断に関連して生じる脳波を解析した.熟練者は,ボタン押し反応時間が短いことから投球フォームで球種を予測しており,ストレート投球において関連脳波の潜時が短いことからこの投球に対する認知的処理が早いことが示唆された.脳活動の分類により,選手の予測スキルを推測できる可能性がある.

- 3C1-11

-

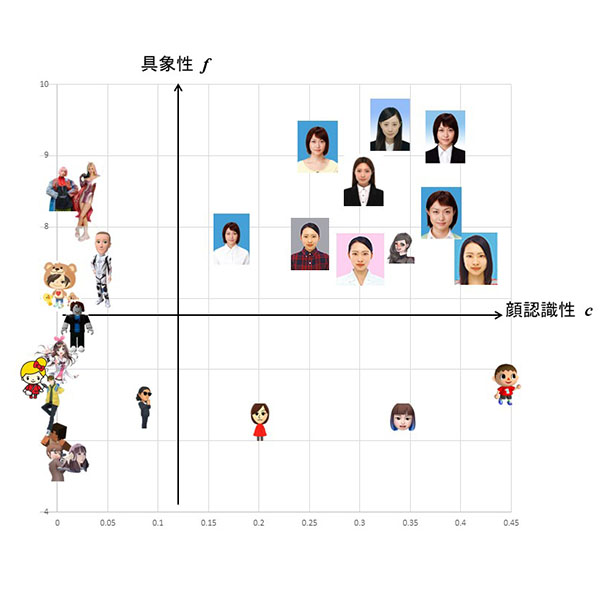

バーチャル世界における身体の見た目の自己同一性:プロフィール画像とアバタ画像の分析から

〇久保 友香(久保友香) - バーチャル世界における身体の見た目は自由に設定することができる。人はそこに実身体との「自己同一性」を求めるのか?本研究は、バーチャル世界における身体の見た目と、実身体の見た目との「自己同一性」を測る指標を構築した。それを元に、日韓大学生35人の「プロフィール画像」と「アバタ画像」について画像分析とインタビュー調査を行った。バーチャル世界における身体の見た目を決定する文化・社会的要因を明らかにした。

- 3C1-12

-

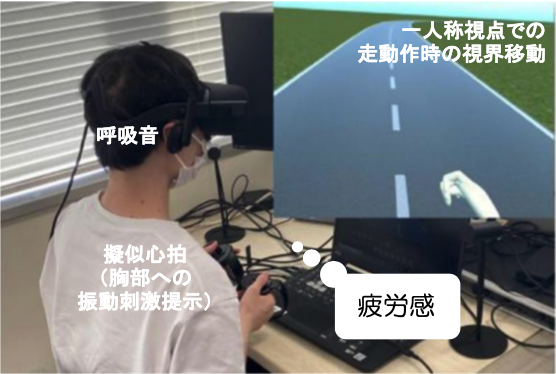

疑似運動感覚と疑似身体感覚が疲労感に及ぼす影響の基礎検証

〇坂中 真貴(電気通信大学)、山田 祐輔(電気通信大学)、櫻井 翔(電気通信大学)、野嶋 琢也(電気通信大学)、広田 光一(電気通信大学) - 実際の運動を伴わずに運動感覚を生成するバーチャルリアリティ(VR)では,疲労を知覚させることで運動感覚のリアリティを向上できる可能性がある. 本稿では,末梢性/中枢性疲労と生理反応の変化を統合して知覚される感覚を疲労感と定義し,五感刺激を用いて生成した疑似的な運動感覚と生理的変化から疲労感を知覚させられるか検証した. 実験を通じ,視覚的な運動感覚,呼吸音,擬似心拍はそれぞれ疲労感に作用することを示した.